乌梅丸加减治疗湿瘀滞证黄疸的临床疗效观察

2022-10-15苏新程韩鹏

苏新程 韩鹏

黄疸是由于血清中胆红素升高导致皮肤、黏膜与巩膜发黄的病症与体征,患者面目黄染、身肤熏黄、小便黄如浓茶。中医认为湿邪是该疾病的主要原因,治疗应从化湿邪、利小便着手,佐以清热通腑,效果甚佳。湿瘀滞证黄疸临床表现为身目俱黄,色泽晦暗,皮肤瘙痒,胁肋刺痛,脘痞腹胀,尿黄,大便灰白,舌暗淡,脉沉缓。治疗过程中要遵循活血、解毒、化痰的三个基本原则,其有利于加快黄疸的消退,缓解肝脾肿大,促进肝功能的恢复,并有效改善肝脾区疼痛的症状[1]。乌梅丸作为常见的中药,其主要是由乌梅、青椒、细辛、黄连、黄柏、干姜、附子、人参、当归、桂枝等组成。具有酸苦辛并进,寒热并用,邪正兼顾之功效,被广泛应用于现代临床医学治疗中,对治疗湿瘀滞证黄疸病症具有重要的作用,本研究进一步探讨了针对湿瘀滞证黄疸病症采取乌梅丸加减治疗的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院2020 年1 月—2021 年11 月进行治疗的80 例湿瘀滞证患者为研究对象,并将其随机分为对照组与研究组,每组各40 例,其中对照组男21 例,女19 例,年龄20~70岁,平均(46.7±5.4)岁,研究组男20 例,女20 例,年龄21~69 岁,平均(45.8±6.2)岁;两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会批准。

纳入标准:(1)符合黄疸中、西医诊断标准及中医辨证分型标准;(2)年龄20~70 岁;(3)自愿参与试验并签署知情同意书者。排除标准:(1)不符合上述纳入标准年龄者;(2)有严重心、肝、肾等并发症,或合并严重原发性疾病,精神病者;(3)妊娠期或哺乳期女性;(4)对治疗药物已知成分过敏者。(5)其他可能影响研究结果的因素或不宜参与试验者;(6)患者自动要求退出。

1.2 临床诊断标准

1.2.1 中医诊断标准 参考《中医内科常见病诊疗指南:急性病毒性肝炎》拟定:“以目黄、皮肤黏膜发黄、小便发黄为特征,其中目黄为首要症状”,同时伴有乏力、皮肤瘙痒、食欲不振、胃脘闷胀、右上腹或右胁胀痛、大便灰白等[2]。

1.2.2 西医诊断标准 参考《病毒性肝炎防治方案》,起病类似急性黄疸型肝炎,但自觉症状较轻,皮肤瘙痒,大便灰白[3],常有明显肝脏肿大;肝功能检查血清胆红素明显升高,以直接胆红素升高为主,凝血酶原活动度>60%或应用维生素K 肌注后1 周可升至60%以上,血清胆汁酸、碱性磷酸酶、胆固醇水平显著升高;急性淤胆型肝炎诊断黄恒持续3 周以上,并排除其他原因引起的肝内梗阻性黄疸者,慢性淤胆型肝炎诊断需在慢性肝炎基础上发生上述临床表现者[4]。

1.2.3 症候诊断 参照《中医内科常见病诊疗指南:急性病毒性肝炎》,湿瘀滞证,临床表现:身目俱黄,色泽晦暗,皮肤痰痒,胁肋刺痛,脘痞腹胀,尿黄,大便灰白,舌暗淡,苔白腻,脉沉缓。主症:身目俱黄,色泽晦暗,舌暗淡,苔白腻;次症:皮肤瘙痒,胁肋痛,脉沉缓。辨证标准:(1)具备所有主症者,即属本证;(2)具备主症2 项及次症2 项者,即属本证[5]。

1.3 方法

对照组患者采用常规西医治疗,主要包括抗病毒、保肝、促进胆汁排泄、维持水电解质平衡等内科基础治疗,疗程为7 d。

研究组患者在西医常规治疗的基础上配合乌梅丸加减治疗,(1)乌梅丸组方:制附子10 g、桂枝10 g、当归10 g、炒黄柏10 g、细辛3 g、花椒3 g、干姜5 g、炒黄连5 g、党参20 g、乌梅15 g。加味:茵陈嵩10 g、桃仁10 g、枳壳10 g。(2)口服方法:将以上药物以1 剂煎煮至300 mL,一次150 mL 口服,一日2 次,早晚温服。(3)辨证加减:胁痛、腹胀可加柴胡、赤芍、郁金等疏肝理气之品,不思饮食、肢体困倦加制甘草、苍术、白术、茯苓等燥湿健脾之品;恶性、呕吐可加陈皮、半夏、竹茹和胃降逆之品;胁下痞块、胸胁刺痛加红花、牡丹皮、延胡索、莪术等活血化瘀之品,疗程为7 d[6-7]。

1.4 观察指标及评价标准

(1)评价两组临床疗效。治愈:黄疸消退,其他症状消失;好转:黄疸部分消失,皮肤瘙痒、腹胀、胁痛等症状减轻,指标好转;未愈:黄疸不退或加深,其他症状及指标无改善[8]。总有效率=(治愈+好转)例数/总例数×100%。(2)比较两组治疗前后症状、体征积分。(3)比较两组治疗前后肝功能各项指标,包括包括总胆红素(total bilirubin,TBIL)、直接胆红素(direct bilirubin,DBIL)、碱性磷酸酶(alkaline phosphatase,ALP)。(4)比较两组不良反应发生情况,主要包括恶心、腹泻、皮疹。

1.5 统计学分析

用SPSS 20.0 统计学软件分析数据,计数和计量资料分别用n(%)和()表示,分别采用χ2、t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

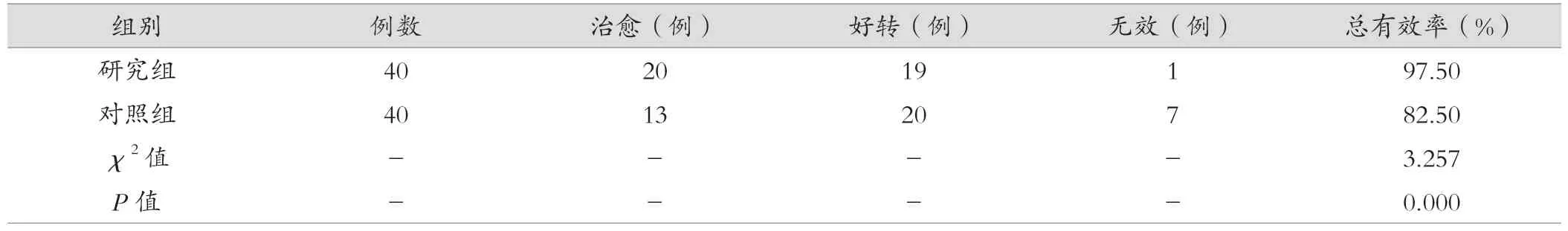

2.1 两组临床疗效比较

研究组的治疗总有效率高于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组临床疗效比较

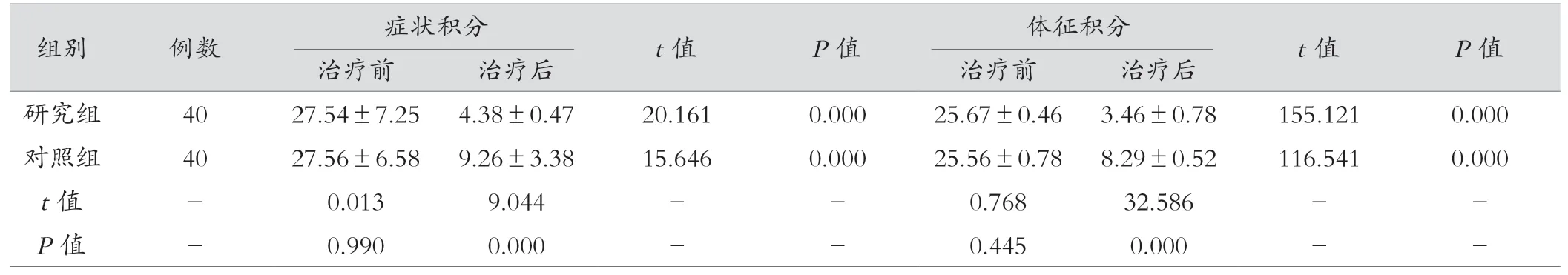

2.2 两组治疗前后症状、体征积分比较

研究组治疗后症状、体征积分低于治疗前及对照组,差异有统计学意义(P=0.000),见表2。

表2 两组治疗前后症状、体征积分比较(分,)

表2 两组治疗前后症状、体征积分比较(分,)

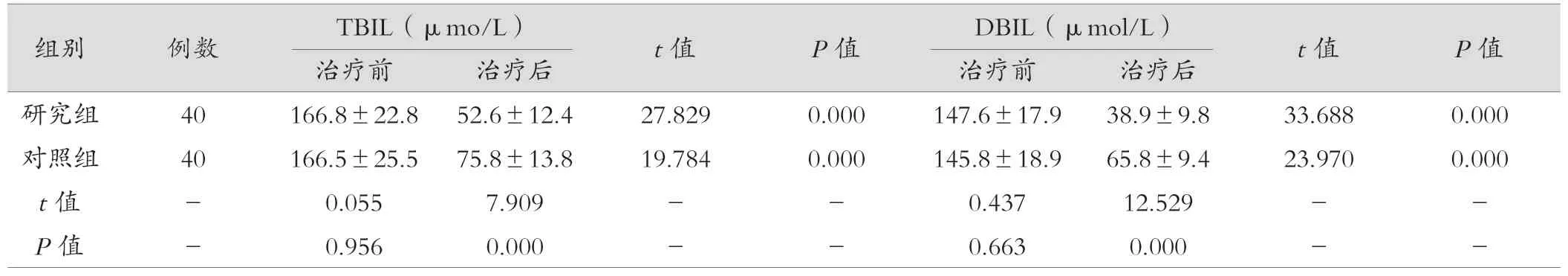

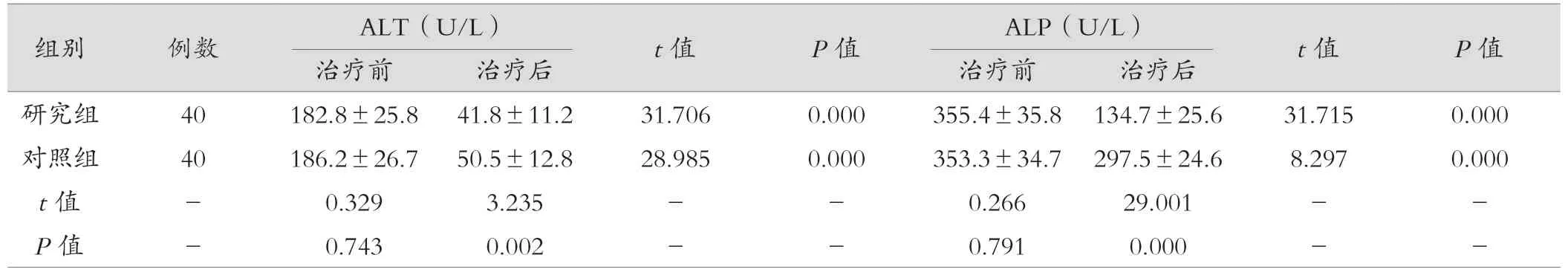

2.3 两组治疗前后肝功能各项指标比较

研究组治疗后肝功能各项指标低于治疗前及对照组,差异有统计学意义(P=0.000),见表3。

表3 两组治疗前后肝功能各项指标比较()

表3 两组治疗前后肝功能各项指标比较()

表3(续)

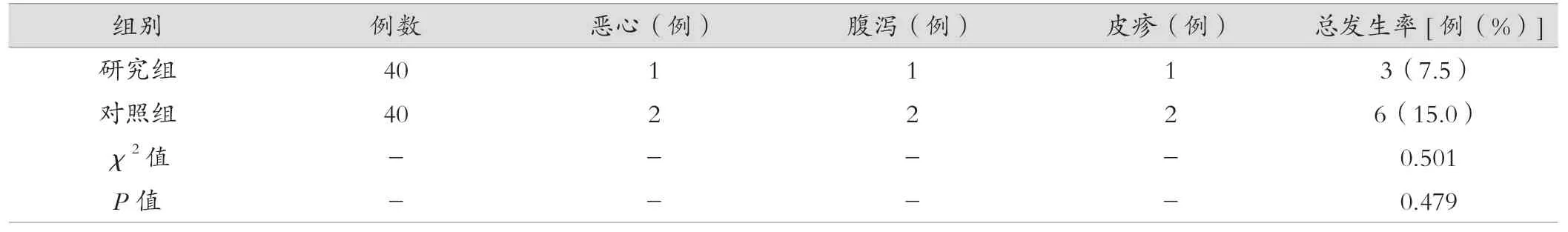

2.4 两组不良反应发生率比较

研究组与对照组患者不良反应总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 两组患者不良反应发生率比较

3 讨论

黄疸是一种因胆红素代谢障碍引起血清内胆红素浓度升高,进而导致巩膜、皮肤、黏膜及其他组织出现黄染的现象。早期阶段不容易察觉,当患者体内血胆红素逐渐升高时,出现肉眼可见的黄疸[9-10]。导致黄疸的原因也比较多,如常见的病毒性肝炎、肝硬化等疾病,湿瘀滞证黄疸患者临床表现为身目俱黄,色泽晦暗,皮肤瘙痒,胁肋刺痛,尿黄,大便灰白,舌暗淡,脉沉缓。刘渡舟教授在伤寒论第十四讲中认为乌梅丸病机是肝热脾寒,热是真热,寒是真寒。肝胆病在腹腔位于半表半里之间,当以少阳、厥阴病论治。湿瘀滞证黄疸也是寒热错杂的表现,因此乌梅丸加减对本病有效[11-12]。《临证指南医案》论述:“黄疸,身黄、目黄、溺黄之谓也”,病以湿得之,有阴有阳,在脏在腑,该疾病特点为痰湿瘀结,肝胆络脉阻滞。再者,严重黄疸患者外貌形象发生巨大改变,患者短期内无法接受事实,害怕他人的反应或被别人排斥,时常感到无助[13-14]。患者周围人群对黄疸的认知与了解不足,害怕有传染性不愿与之接触,导致患者容易产生焦虑、恐惧以及自卑心理,久而久之,患者容易出现精神心理异常,严重威胁患者的身心健康。湿瘀滞证黄疸多采用药物进行治疗,从而改善患者临床症状,缩短治愈时间,减少不良反应的发生,提高患者生活质量[15-16]。

传统西医常规治疗过程中,患者容易出现发热、皮疹、腹泻等不同程度副作用,患者的治疗依从性不高,在很大程度上也影响了治疗效果[17-18]。乌梅丸汤剂,具有方便易服,安全可靠,见效快等优点,乌梅丸包含了制附子、桂枝、当归、炒黄柏、细辛、花椒、干姜、炒黄连、党参、乌梅等多种中药成分,中医辨证加减,胁痛、腹胀可加柴胡、赤芍、郁金等疏肝理气之品,不思饮食、肢体困倦可加甘草、苍术、白术等燥湿健脾之品,恶心、呕吐可加陈皮、半夏、竹茹与胃降逆之品进行治疗[19-20],服用后临床症状改善明显。本研究结果表明,研究组患者的临床治疗有效率高于对照组(P<0.05),研究组患者治疗后症状、体征积分优于治疗前及对照组(P<0.05),研究组患者治疗后肝功能指标优于对照组(P<0.05),两组患者的不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。能够充分说明乌梅丸加减治疗湿瘀滞证黄疸,效果理想,预后良好。

综上所述,乌梅丸加减治疗湿瘀滞证黄疸,能够有效改善患者症状、体征情况,肝功能各项指标也得到了明显改善,且不良反应发生率比较低,治疗效果较佳,具有较高的临床价值,值得推广。