黄河中游典型支流无定河流域水土流失动态监测

2022-10-15张栋,赵院,赵辉

张 栋, 赵 院, 赵 辉

(1.黄河水利委员会 黄河上中游管理局, 陕西 西安 710021; 2.水利部 水土保持监测中心, 北京 100053)

20世纪60年代以来,受气候变化和人类活动的影响,黄河径流量和输沙量呈现出明显的减小趋势[1]。无定河流域位于黄河中游地区,是黄河泥沙特别是粗泥沙的主要来源区之一,也一直是国家开展水土流失治理的重点区域,其水土流失变化特征和治理成效是黄河中游水土保持工作的重要体现[2-3]。

近年来,部分学者从自然因素和人为因素等方面入手,研究了无定河流域水土流失成因及其变化的主导因素。金超[4]等通过无定河流域1961—2012年的水文气象和工程措施数据,采用累积量斜率变化法,得出人类活动明显影响流域径流泥沙的变化。蒋凯鑫等[5]通过归因分析法得出人类活动中,灌溉引水和造林主要影响了无定河流域的径流变化,而淤地坝建设和造林主要影响流域输沙变化,同时提出,淤地坝淤满或失效明显影响减水沙效益。进一步地,韩向楠等[6]基于无定河流域淤地坝数量及控制面积、空间分布,计算拦沙指标并判断拦沙能力失效,得出有效淤地坝数量和主要发挥拦沙功能淤地坝类型,进一步得出2011—2017年,无定河流域淤地坝拦沙效益。综上所述,科学构建水土保持综合防治体系是解决水土流失问题的主要途径。那么,无定河流域的水土流失究竟发生了什么样的变化?还存在什么样的问题?新时期流域水土保持工作的方向是什么?这些问题都非常值得关注。本文拟重点研究无定河流域水土流失面积、强度分布及其变化规律,并结合历史工作经验,有针对性地开展水土流失防治工作,为该流域未来的水土保持工作提供参考。

1 研究区概况

无定河属黄河一级支流,西起白于山北麓,流经内蒙古自治区鄂尔多斯市和陕西省榆林市、延安市,于陕西省清涧县河口汇入黄河,干流全长491 km,流域面积30 261 km2。流域位于黄河中游地区的西北部,毛乌素沙地南缘,涉及黄河中游典型的黄土丘陵沟壑区第Ⅰ副区、黄土丘陵沟壑区第Ⅴ副区和风沙区3个区域,水力、风力侵蚀交错并存。无定河流域属温带大陆性干旱半干旱季风气候类型,多年平均降水量300~550 mm,由南向北递减,多年平均气温7.9~11.2 ℃,土壤以黄绵土和风沙土为主[7-8]。无定河流域确定为黄河中游地区的重点治理对象以来,先后开展了一系列水土保持工作,水土保持措施种类、数量众多,是体现黄河中游多沙、粗沙区水土流失状况,黄河中游水土保持工作成效的典型支流之一(图1)。

图1 无定河流域在黄河中游的位置、水系及地貌分区

2 研究方法

2.1 数据来源与用途

2.1.1 土壤侵蚀强度面积数据 土壤侵蚀强度面积数据来源于1985年第一次全国水土流失遥感普查,1999年黄河流域水土保持遥感普查,2011年第一次全国水利普查,2019年全国水土流失动态监测形成的土壤侵蚀矢量或栅格数据,主要用于分析流域内整体水土流失空间分布和各类型、强度侵蚀面积的动态变化。

2.1.2 径流泥沙实测数据 来源于无定河流域内赵石窑、韩家峁、横山、丁家沟、绥德、白家川6个水文站的实测径流、泥沙数据,数据时间序列为1980—2018年,主要用于分析流域水沙变化趋势以及各支流流域的径流泥沙分布特征。

2.2 分析方法

2.2.1 水土流失强度面积及其空间分布 按照无定河流域边界,裁切1985,1999,2011,2019年土壤侵蚀空间数据,形成土壤侵蚀空间分布图,并按侵蚀类型、侵蚀强度提取土壤侵蚀面积,统计分析水土流失现状及其动态变化。水土流失面积为水力侵蚀和风力侵蚀面积之和[9]。

2.2.2 水沙分布特征 基于收集的泥沙、径流资料,计算年均输沙量和年均径流量,并通过各站空间位置划分区间,结合区间控制面积计算输沙模数和径流深。

2.2.3 水沙变化特征 采用Mann-Kendall趋势检验分析白家川水文站径流、泥沙的变化趋势[10-11]。

3 结果与分析

3.1 水土流失面积现状

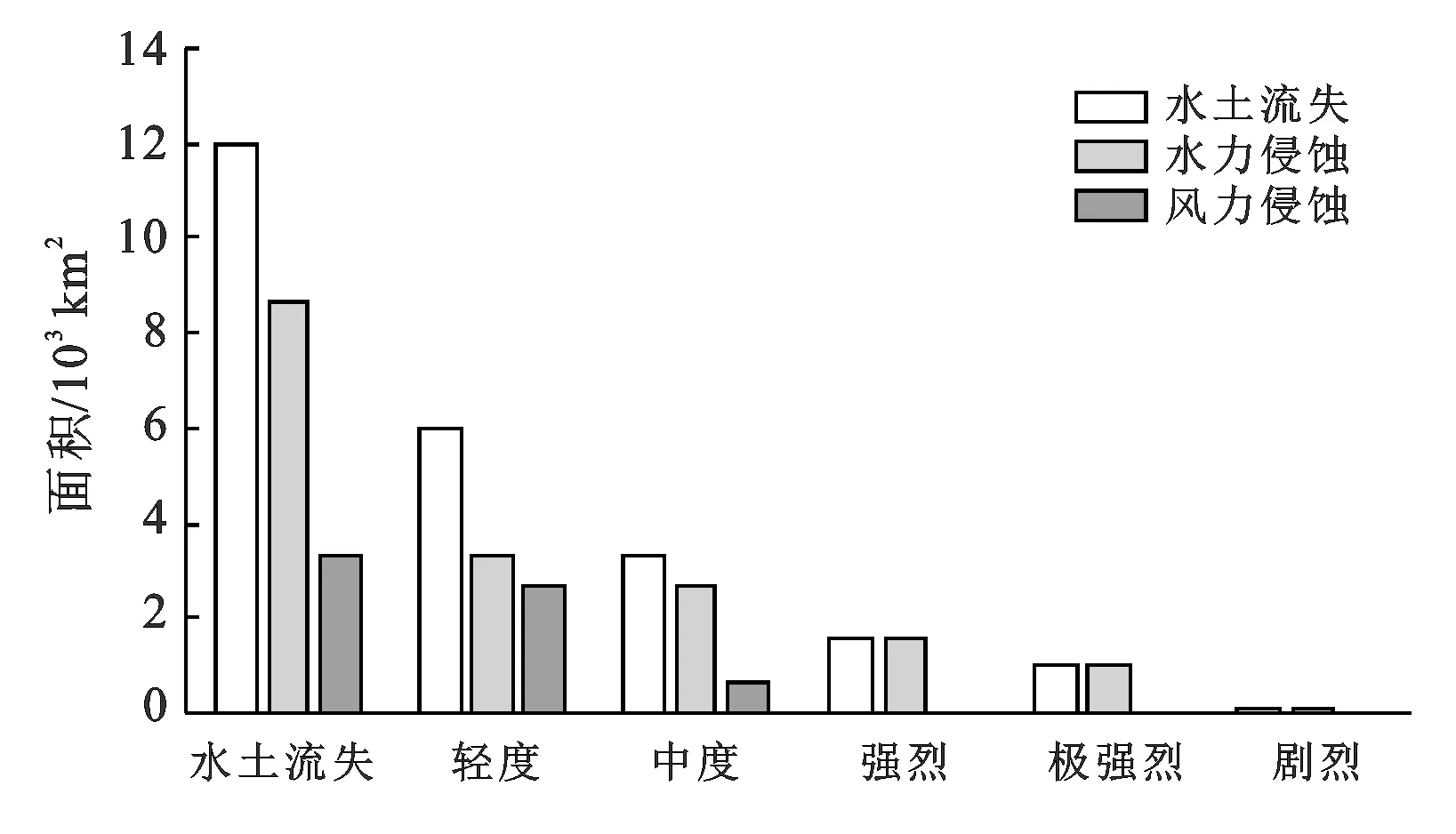

如表1及图2所示,无定河流域2019年水土流失总面积1.20×104km2。其中,轻度侵蚀面积占50.03%,中度侵蚀面积占27.75%,强烈及以上侵蚀面积占22.22%。从侵蚀类型来看,流域以水力侵蚀为主,占水土流失面积的72.19%。

注:水土流失面积为水力侵蚀与风力侵蚀面积之和。

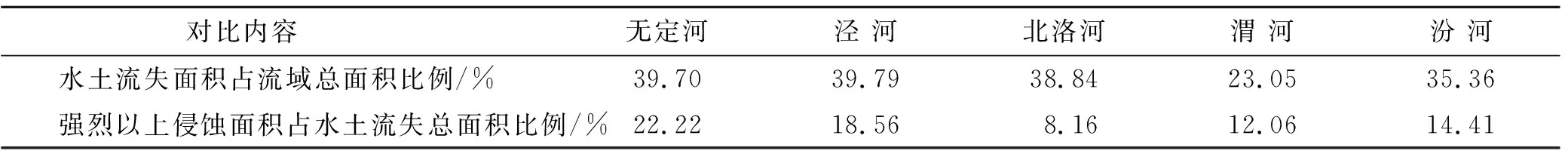

表1 黄河中游主要支流流域水土流失面积比例

流域内水土流失面积占土地总面积的39.70%,明显高于全国平均水平的28.34%。对比黄河中游的其他典型支流流域,无定河流域发生水土流失面积的比例与泾河、北洛河接近,大于渭河和汾河,但水土流失面积中,强烈以上侵蚀面积的占比远大于其他4个支流流域,差值区间为3.66%~14.06%,流域水土流失依旧严重。

3.2 水土流失现状空间分布特征

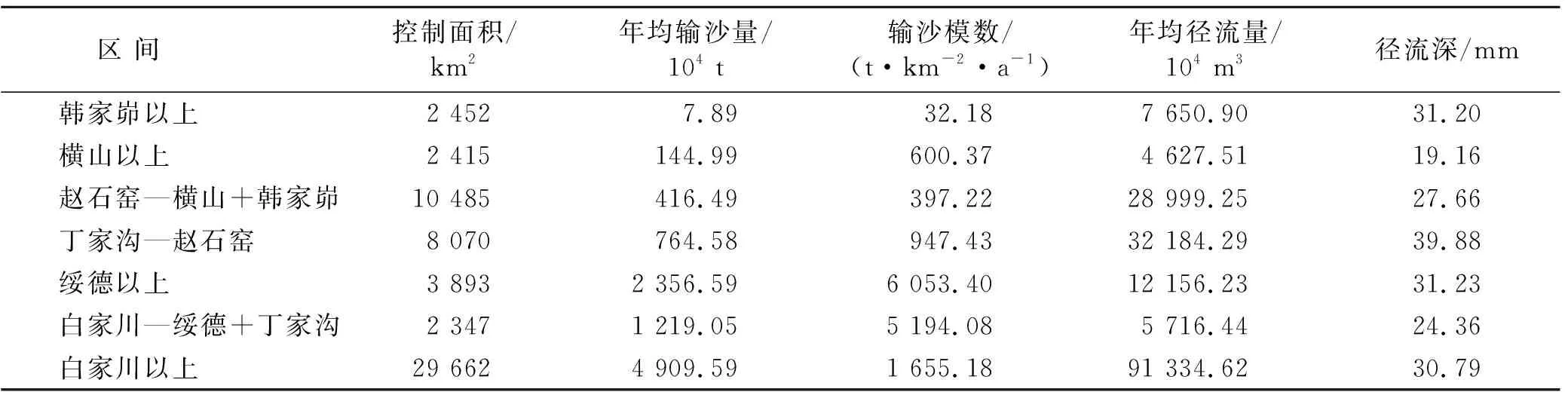

如图3及表2所示,从无定河流域2019年水土流失空间分布特征来看,水力侵蚀主要集中分布在流域南部地区的黄土丘陵沟壑区第Ⅰ副区和黄土丘陵沟壑区第Ⅴ副区,风力侵蚀主要集中分布在流域北部的风沙区。进一步分析无定河流域水沙空间分布特征,根据位于流域出口处的白家川水文站实测结果,1980年—2018年,年均输沙量4.91×107t,输沙模数1 655.18 t/(km2·a),年均径流量9.13×108m3,年均径流深30.79 mm。位于上游的干流(赵石窑—横山+韩家峁段)、海流兔河韩家峁以上、芦河横山以上及中游的干流(丁家沟—赵石窑段)输沙模数相对较小分别为947.43,32.18,600.37,947.43 t/(km2·a),均小于流域平均水平;位于下游的干流(白家川—绥德+丁家沟段)、小黑河绥德以上径流深趋近于流域平均水平,分别为31.23,24.36 mm,但输沙模数较大,分别为6 053.40,5 194.08 t/(km2·a),是流域平均水平的3.66,3.14倍,该区域是未来开展水土保持工作的重点区域。

图3 无定河流域水土流失空间分布及水文站分布

表2 无定河流域各区间径流泥沙特征

3.3 水土流失动态变化

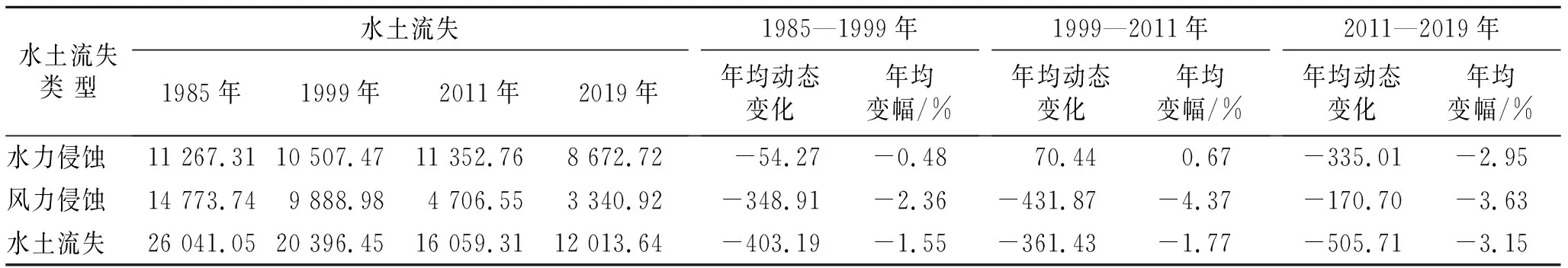

3.3.1 水土流失面积变化 如表3所示,1985—2019年,水土流失面积减少1.40×104km2,其中,水力侵蚀面积减少2 594.59 km2,风力侵蚀面积减少1.14×104km2,减幅分别为53.87%,23.03%和77.39%,风力侵蚀面积占水土流失面积的比例由1985年的57%降至2019年的28%,流域内主要侵蚀类型由风力侵蚀转变为水力侵蚀。从不同时段面积的动态变化来看,1985—1999年和1999—2011年,风力侵蚀面积大幅减小,年均减幅为2.36%和4.37%,但在1999—2011年,水力侵蚀面积增加845.29 km2,年均增幅0.67%;2011—2019年,水力侵蚀面积大幅减小,年均减少面积占水土流失减少面积的66.25%。

表3 无定河流域年际水土流失动态变化 km2

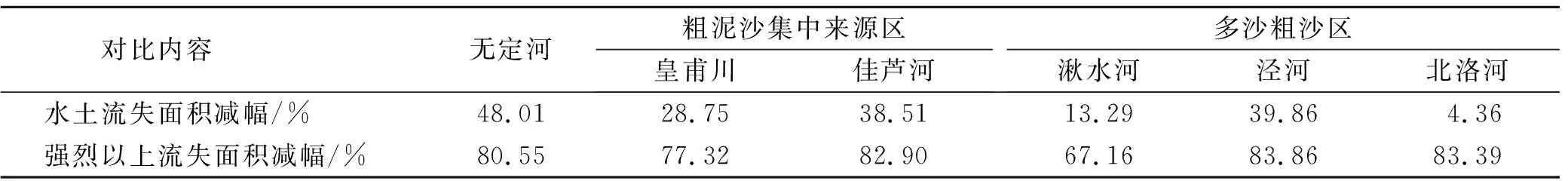

对比黄河中游其他支流1985—2019年水土流失面积变化(表4),无定河流域水土流失面积减幅为48.01%,明显高于粗泥沙集中来源区的皇甫川、佳芦河,以及多沙粗沙区的湫水河、泾河和北洛河,差值区间为8.15%~43.65%;从强烈以上流失面积减幅来看,无定河减幅高于皇甫川和湫水河,接近于佳芦河、泾河和北洛河。无定河流域水土流失面积大幅减小,较高强度等级的流失面积减幅与其他显著减小的支流基本持平,水土流失综合治理成效在黄河中游多沙、粗沙区显著,具有典型性。

表4 1985—2019年黄河中游其他典型支流流域水土流失面积减幅

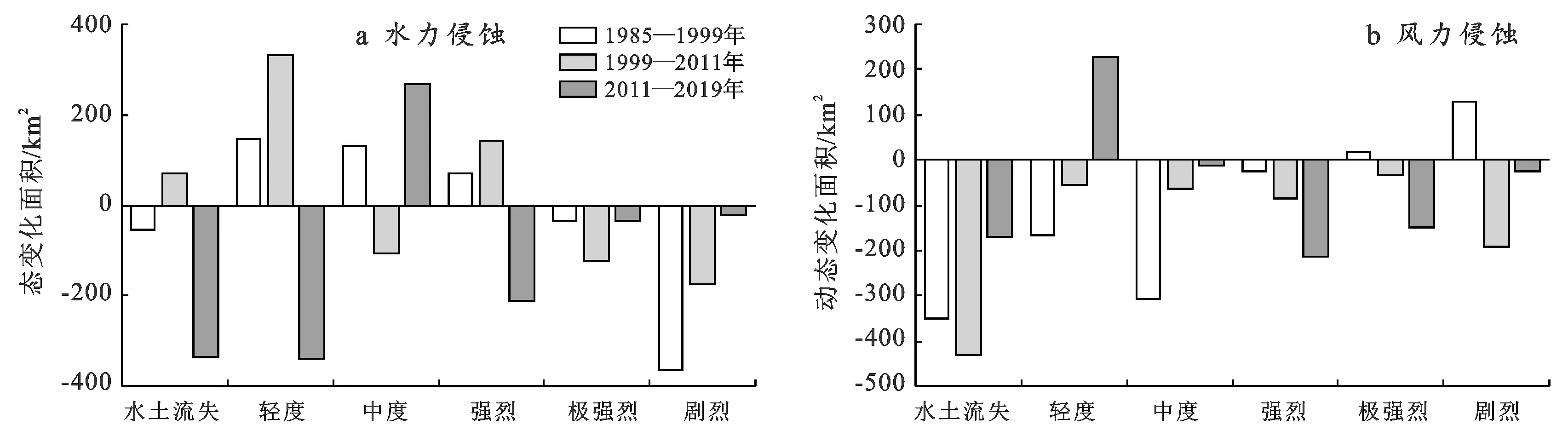

如图4所示,从各侵蚀强度等级面积年均变化量来看,水力侵蚀中,3个时间段内极强烈、剧烈侵蚀面积呈现出向较低侵蚀强度等级转化的趋势,但在1999—2011年,轻度侵蚀面积大幅增加,2011年开始,高强度侵蚀面积减幅明显变小,轻度侵蚀成为减少面积中比例较大的侵蚀类型。风力侵蚀中,1985—1999年,极强烈、剧烈侵蚀面积增加,其他强度等级面积均呈减少趋势;1999—2011年,各强度等级侵蚀面积均减少;2011—2019年,强烈、极强烈、剧烈侵蚀面积减少,减少幅度随强度等级增加逐级递减;中度侵蚀较少面积不大,轻度侵蚀面积增加,呈现出高强度侵蚀向低强度侵蚀转移的趋势。

图4 各强度等级水土流失面积变化

3.3.2 水土流失空间变化 如图3及图5所示,1985—2019年,流域内风力侵蚀由1985年的集中连片分布转为零星分布,主要集中在流域内榆阳区北部、乌审旗东北部和南部、鄂克托旗南部、鄂托克前旗等地区;水力侵蚀空间位置分布与1985年相比基本无变化,但干流赵石窑至流域出口段左岸侵蚀强度略有降低,水力侵蚀依旧集中分布在流域内的子洲县、米脂县、绥德县、清涧县、子长县、延安市安塞区、榆林市横山区南部、靖边县南部等地区。

图5 1985年无定河流域水土流失空间分布

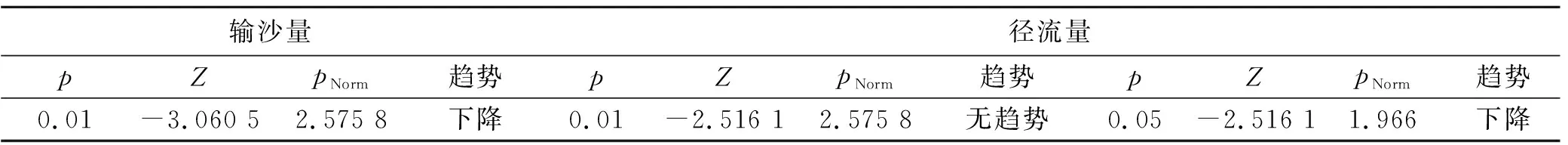

3.3.3 水沙变化 按照Mann-Kendall趋势性检验结果,在p=0.01显著性水平下,输沙量Z<-pNorm,径流量|Z|≤pNorm,表明无定河流域输沙量在1980—2018年,存在减小的趋势;进一步在p=0.05显著性水平下,径流量Z<-pNorm,表明径流量同样存在减小的趋势(表5)。

表5 无定河流域Mann-kendall趋势性检验结果

3.4 水土流失变化分析

20世纪80年代以来,无定河流域被列为全国水土流失重点治理区,先后开展和实施了小流域综合治理、退耕还林、水土保持生态修复、重点治理、淤地坝建设、生产建设项目监管等工程和项目,流域水土流失状况明显好转。截止2000年,流域内投入运行的淤地坝约2 800余座,其中,骨干坝占比在80%以上[4],淤地坝建设有效拦蓄了入河泥沙,高强度水力侵蚀面积大幅下降。1999年,国家实施退耕还林政策,流域内大部分坡耕地转为林草地,植被覆盖面积大幅增加,前人研究结果表明,2000—2015年,无定河流域NDVI年均值增幅达到37%,植被覆盖度显著增加面积占流域总面积的85.38%[12-13]。植被盖度的提高,起到抑制地面输沙等多方面作用,进而减弱风蚀对地表土壤的影响,北部风沙区流动沙丘逐渐转为固定沙丘。风蚀面积在1999—2011年呈现出大幅减小的趋势。此外,截止2015年,榆林毛乌素沙区沙、水、田、林、路综合治理面积占沙区总面积的86%;至2020年,内蒙古乌审旗治沙率达到70%。毛乌素沙地形成了基干林带南北控制,固沙林、护牧林、农田防护林、护路林、岛状防护林纵横交错带、片、网相结合的防护林体系,风力侵蚀由集中连片分布转为零星分布。而水力侵蚀方面,部分早期修建的中小型淤地坝因淤满或失效[5],加之退耕还林还草初期,地表覆盖低,乔灌木尚未成林,草地质量差,地表枯落物尚未形成,植被拦截雨滴、径流功能不显著,浅层植物根系对土壤的锚固、加筋能力弱,加之部分种植业结构不合理,局部侵蚀情况恶化[14],可能导致了1999—2011年,高强度侵蚀向低强度转移的趋势减缓,水力侵蚀面积略有增加。2011年以后,流域内水力侵蚀和风力侵蚀面积均呈现出强度、面积双下降的趋势,表明流域内实施的水土流失综合治理项目和重点治理工程已经进入效益稳定期,流域内水力侵蚀和风力侵蚀面积在2011—2019年均呈现出强度、面积双下降的趋势。

4 结论与讨论

4.1 结 论

(1) 无定河流域水土流失依旧严重,是主要生态环境问题。无定河流域2019年水土流失面积1.20×104km2,占土地面积的比例高出全国平均水平近12%,其侵蚀类型以水力侵蚀为主,占水土流失面积的72.19%。对比黄河流域内的其他重点支流(泾河、北洛河、渭河、汾河,表1),强烈以上水土流失面积占比在1.20~2.72倍之间,水土流失问题依旧突出。

流域水蚀、风蚀交错分布,北部风沙区以风力侵蚀为主,南部黄土丘陵沟壑区第一副区和黄土丘陵沟壑区第五副区以水力侵蚀为主。风力侵蚀主要集中分布在流域内榆阳区北部、乌审旗东北部和南部、额克托旗南部、鄂托克前旗等地区;水力侵蚀中,下游干流(白家川—绥德+丁家沟段)、小黑河绥德以上的输沙模数超过流域平均水平的3倍,是主要的泥沙策源地,也是未来开展水土保持工作的重点区域。

(2) 水土保持工作成效显著,有效遏制无定河流域土壤侵蚀。较1985年,无定河流域有近1.40×104km2的土地面积不再发生水土流失,水土流失面积减幅达到53.87%。北部风沙区水土流失面积大幅减小,流域内风力侵蚀由1985年的集中连片分布转为零星分布;南部丘陵区泥沙、径流量均呈现减小趋势,水力侵蚀面积、强度双降下降,侵蚀面积减幅为23.03%,强烈以上侵蚀面积减幅达到72.26%,相比黄河中游多沙粗沙区和粗泥沙集中来源区的其他重点支流,无定河流域水土流失面积减幅显著,流域生态环境持续向好。

(3) 突出水土保持工作重点,加强无定河流域水土流失综合治理。水土保持是生态文明建设的重要手段,应继续践行“统筹协调、突出重点,有效开展水土保持综合防治”的做法,构建生态系统良性循环,持续改善生态环境。未来无定河水土保持工作中,应持续推进小流域综合治理,加强林草地抚育,健全耕地保护制度,强化人为水土流失监管,坚持因地制宜,科学规划,工程措施、生物措施和农耕措施优化配置,山、水、田、林、路、村综合治理的做法,构建峁顶、峁边、沟道三道防线。同时加大科研力度,明确“水土流失图斑落地”方案,有序推进水土流失图斑落地工作,指导区域水土流失综合防治工作。

4.2 讨 论

本研究基于1985—2019年无定河流域水土流失状况,对水土流失分布、动态变化原因进行分析,无定河流域水土流失面积、强度呈现双下降趋势。前人研究中,利用归因分析等方法对影响水土流失的气候、降水等自然因素以及造林、淤地坝等人为因素进行分析,结果表明,人为因素在无定河流域水沙变化中起着主导作用,且人为因素中,灌溉、造林主要起到减少径流的作用,造林、种草、淤地坝建设起到减少泥沙的作用,且截止2011年,有近72%的淤地坝失效,这也可能是导致研究中1999—2011年无定河水力侵蚀存在小幅度增加的原因[4-6]。无定河流域流失面积及高强度侵蚀面积依旧大于黄河中游地区的泾河、北洛河、渭河和汾河,而水土流失面积减幅明显高于黄河中游多沙粗沙区和粗泥沙集中来源区的皇甫川、佳芦河、湫水河、泾河和北洛河等5个重点支流,其水土流失现状特征和水土保持成效对中游地区开展水土保持工作具有典型的指导意义。

研究使用的4期土壤侵蚀强度面积数据来源于水利部组织的历次普查和动态监测成果,径流泥沙实测数据来源于各水文站长序列的观测数据成果,二者之间亦有关联,但也存在差别。普查和动态监测是根据影响土壤侵蚀的因子要素,通过理论模型计算得到土壤侵蚀强度。其中的部分因子取值,来源于监测站点的实际观测数据[15-17]。但因子的时空精度也导致了模型计算与实际观测结果存在一定差异。研究中,普查和动态监测数据主要用于分析流域水土流失的强度、面积、空间分布、年度动态变化以及和其他流域进行对比分析;而实测数据主要用于分析水沙变化趋势以及量化各支流流域的径流泥沙分布特征。如何进一步将两套数据在时空尺度上进行对比和衔接,优化监测模型,是精准指导水土流失防治工作的关键,也是未来研究的重点和难点。