广州市社区居民对常见精神障碍的识别能力以及影响因素

2022-10-14陈夕圆陈亚楠苏敬华

陈夕圆 范 誉 陈亚楠 苏敬华 梅 芳

广州医科大学附属脑科医院社区精神科,广东广州 510370

2019年全国精神卫生调查研究结果显示[1],我国精神障碍(不含老年痴呆)12月患病率为9.32%,其中抑郁症12月患病率为2.1%,双相情感障碍12月患病率为0.5%,精神分裂症及其他精神病性障碍终生患病率为0.61%。精神障碍患病率高,但实际获得治疗的人数少,疾病治疗差距大[2]。提高对疾病的识别能力是开展疾病治疗的第一步[3]。健康中国行动(2019—2030年)之心理健康促进行动的主要目标之一就是提升公众心理健康素养。根据Jorm[4]关于心理健康素养的定义,能够识别特定的疾病、认可疾病并能适当求助是心理健康素养的核心要素。既往国内多采用自编20题的心理健康知识问卷了解居民的精神卫生知识知晓率[5-7]。本研究通过查阅国内外文献并结合当前国内实际情况,编制了以案例加相关问题的心理健康知识调查问卷,对广州市居民开展调查,旨在探讨广州市居民对几种常见精神障碍的识别能力及相关影响因素等,为下一步提高广州市居民心理健康素养水平提供基础信息资料。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2020年10月10—15日采用滚雪球抽样方法通过问卷星网络平台,选取广州市社区居民为调查对象,开展心理健康知识问卷调查。问卷星由广州医科大学附属脑科医院(广州市精神卫生中心)制作并在问卷星网络平台进行发布,收到问卷星二维码的居民可参与作答,调查问卷通过以下标准进行筛选。纳入标准:①年龄≥18岁;②IP地址显示为广州市的居民;③答题时间≥180 s。本次调查共回收有效问卷884份。被调查对象平均年龄(33.11±9.85)岁,其中 男331例(37.44%),女553例(62.56%);未婚者366例(41.40%),已婚者494例(55.88%),离异或丧偶者24例(2.72%);受教育年限≤9年者45例(5.09%),受教育年限为10~12年者279例(31.56%),受教育年限≥13年者560例(63.35%);从事与精神心理卫生相关职业者349例(39.48%),未从事与精神心理卫生相关职业者535例(60.52%)。所有入组者临床资料的收集均符合医院医学伦理委员会的规定。

1.2 方法

调查采用自编心理健康知识调查问卷,问卷内容包括居民一般资料和5个案例。经讨论,选择健康心理、抑郁症、精神分裂症、双相情感障碍和多动症的相关案例开展调查研究[8-9]。在每个案例后设置3个与心理健康素养相关的问题,分别如下,(1)正确识别疾病:你觉得ta的表现属于什么?(2)积极应对他人精神疾病的态度:如果ta是你认识的人,你会怎么帮助ta?选项:①ta表现正常,不需要我的帮助;②建议ta寻求专业帮助,比如精神科医生、心理治疗师、心理咨询师等;③虽然ta表现异常,但由于疾病的耻感,我会装作没发现,不提供帮助;④不知道。(3)积极治疗疾病的态度:你觉得ta的情况需要治疗吗?选项:①没有心理疾病,不需要治疗;②需要接受专业的药物治疗或心理治疗等;③这种情况可以自行缓解;④可能是被妖邪附体,去上香拜佛就没问题了;⑤不知道。正确识别疾病部分答对记1分,答错记0分。其余两题中态度积极(选b)记1分,否则记0分。健康心理案例不涉及疾病,本次调查中不做问题(2)和(3)的分析。调查问卷信度系数Cronbach’sα=0.693。

1.3 质量控制

通过预实验计算答题需要约180 s。设置一个手机号码或IP地址只能答题一次;设置全部选项为必答题,以保障数据的完整性及真实性。问卷中不涉及隐私内容,对所有问卷内容遵循保密原则。问卷星网络平台自动监测每份调查问卷的答题时长,答题时长低于180 s视为无效问卷。

1.4 统计学分析

采用SPSS 25.0统计学软件进行数据分析,计量资料以均数±标准差()表示,计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验,两两比较采用Bonferroni检验。采用Spearman秩相关进行相关性分析,采用多元线性回归分析疾病识别能力的影响因素,P< 0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 被调查对象对案例相关问题的回答情况

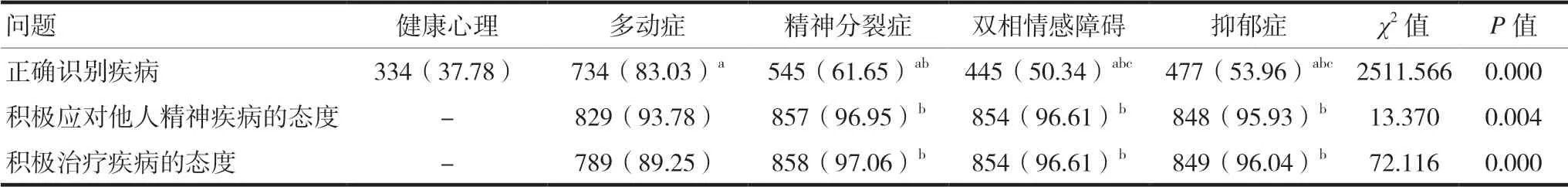

被调查对象正确识别疾病、积极应对他人精神疾病的态度和积极治疗疾病的态度得分分别为(2.87±1.40)、(3.83±0.56)和(3.79±0.63)分。在 正确识别疾病方面,被调查对象对多动症的正确识别率最高,对健康心理的正确识别率最低,分别是83.03%和37.78%。其余三个案例的正确识别率分别是精神分裂症61.65%、抑郁症53.96%、双相情感障碍50.34%。5个案例正确识别率间两两比较结果显示,除抑郁症和双相情感障碍的正确识别率间差异无统计学意义(P> 0.05),其余案例间差异均有统计学意义(P< 0.05)。在积极应对他人精神疾病的态度方面和积极治疗疾病的态度方面,被调查对象对多动症的态度积极性均显著低于其他三种精神疾病(P< 0.05)。见表1。经相关性分析,正确识别疾病得分与积极应对他人精神疾病的态度得分(r=0.258,P< 0.05)及积极治疗疾病的态度得分(r=0.263,P< 0.05)呈正相关。

表1 被调查对象关于5个案例相关问题的回答情况[n(%)]

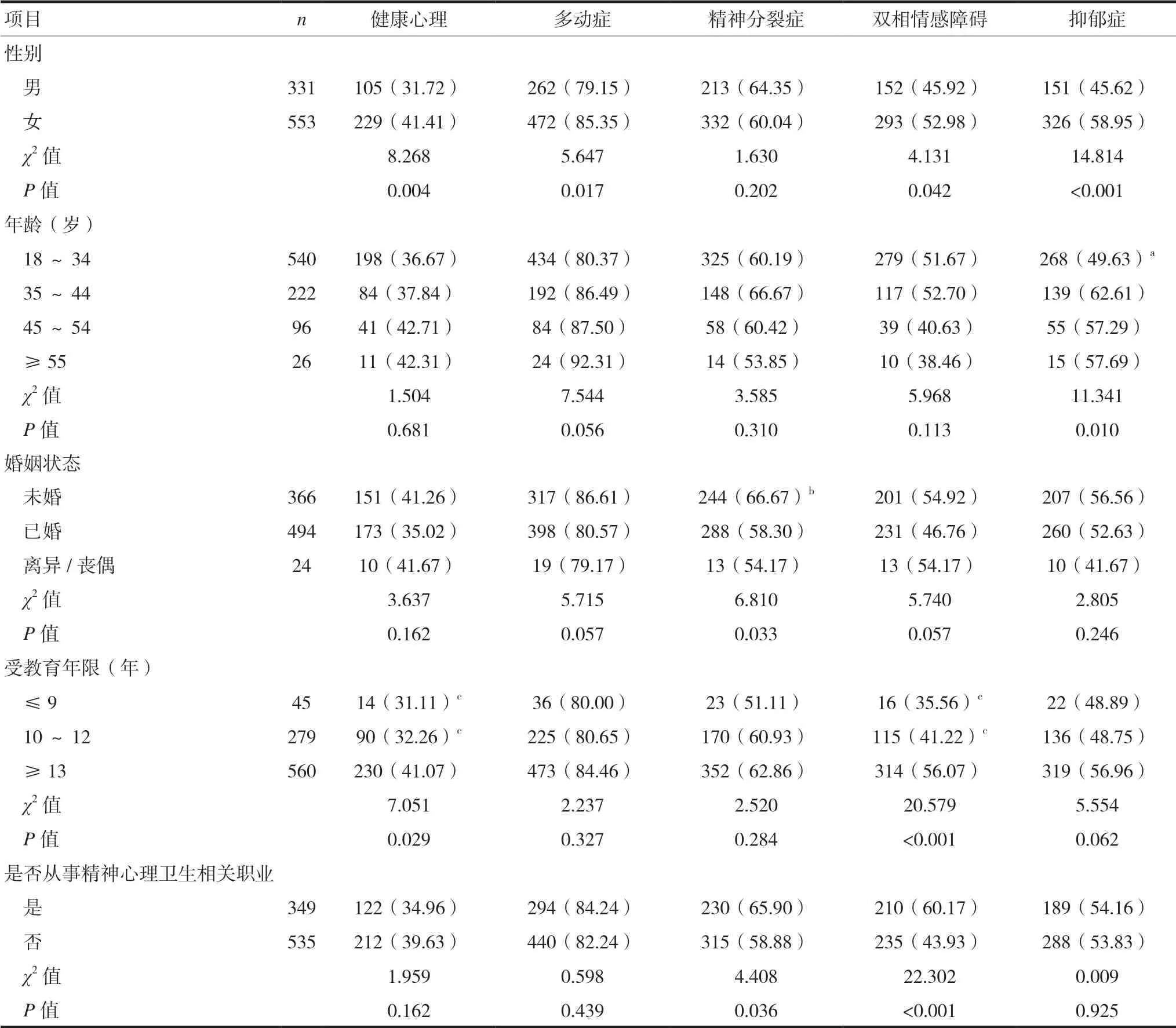

2.2 不同特征人群对5个案例的正确识别情况

在性别方面,除了精神分裂症以外,女性对其余4个案例的正确识别率显著高于男性(P< 0.05)。不同年龄段中,35~44岁人群对抑郁症的正确识别率显著高于18~34岁人群(P< 0.05)。未婚者对精神分裂症的正确识别率显著高于已婚者(P< 0.05)。受教育年限≥13年者对双相情感障碍、健康心理的正确识别率显著高于受教育年限≤12年的人群(P< 0.05)。所从事职业与精神心理卫生相关者对精神分裂症和双相情感障碍的正确识别率显著高于职业不相关者(P< 0.05)。见表2。

表2 不同特征人群对5个案例的正确识别情况[n(%)]

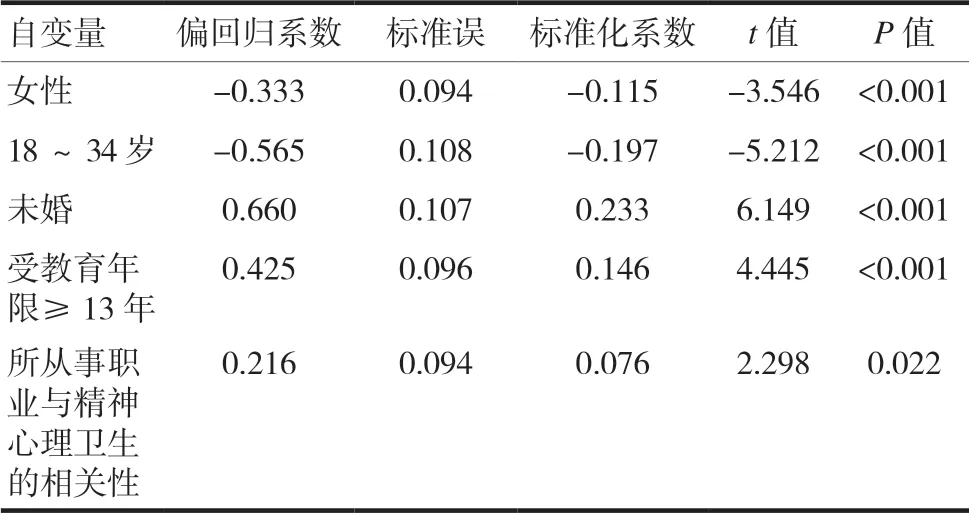

2.3 5个案例正确识别水平影响因素的多元线性回归分析

以5个案例正确识别总分为因变量,以性别(男=1,女=0)、年龄(以35~44岁组为参照设置哑变量)、婚姻状态(以已婚组为参照设置哑变量)、受教育年限(以受教育年限10~12年组为参照设置哑变量)、职业(相关=1,不相关=0)为自变量进行多元线性回归分析。结果显示,女性对疾病的正确识别率显著高于男性,18~34岁年龄段人群对疾病的正确识别率显著低于35~44岁年龄段人群,未婚者对疾病的正确识别率显著高于已婚者、受教育年限≥13年者对疾病的正确识别率显著高于受教育年限10~12年者,从事与精神心理卫生相关职业者对疾病的正确识别率显著高于职业不相关者。年龄、性别、婚姻状态、职业以及受教育程度是精神疾病识别的影响因素。见表3。

表3 5个案例正确识别水平影响因素的多元线性回归分析

3 讨论

本研究结果显示,广州市社区居民对多动症的正确识别率最高,精神分裂症的识别率高于双相情感障碍,这与Vovou等[8]的研究结果一致,可能与近年来国家和政府高度重视精神疾病的科普教育有关,通过多种传媒手段宣传精神卫生知识,使居民更容易获取相关健康信息。国内关于精神疾病识别的案例多以精神分裂症和抑郁症为主,且各类人群对抑郁症的识别能力高于精神分裂症,与本研究结果不一致[10-11],其原因可能与抽样方法有关。本研究采用滚雪球抽样方法,被调查对象可能对严重精神障碍相关知识了解得更多。同时,研究结果显示被调查对象对健康心理的识别率最低,国内以往相关心理健康知识案例研究较少设置健康心理的案例,几乎全部案例设置均为精神疾病。本次调查结果一方面可能与启动效应有关,被调查对象可能认为所有行为都与心理健康问题有关,因此更强调所描述的负面经历,另一方面也可能与日常注重宣传精神疾病知识而忽视心理健康表现知识的宣传有关。提示,在普及精神卫生知识的过程中除了科普精神疾病知识也应传播健康心理行为相关知识,以便居民可以更好地对待自身或他人产生的心理行为表现。

多元线性回归结果显示,年龄、性别、婚姻、受教育程度及职业是疾病识别正确率的影响因素。不同年龄段比较,18~34岁年龄段人群准确识别率低于35~44岁年龄段人群,尤其是在抑郁症识别方面。抑郁症好发于青壮年,较早地识别疾病有助于患者及时就医,提示今后需要加大对青年人群的抑郁症相关知识的科普宣教。在性别方面,除了精神分裂症案例外,女性对其余几个案例均具有较高的识别正确率,与明志君等[12-13]的研究结果一致。这可能跟女性天生就有更多的心理思维、内省和情感意识有关。受教育程度高者疾病正确识别率较高,与无锡、长沙、西安三个城市居民[14]精神健康素养调查结果一致。提示教育是提高精神疾病识别的有效途径[15],在受教育阶段应注重心理健康相关内容的普及,这也是健康中国行动之心理健康促进行动的重要内容之一。从事精神心理卫生相关工作的人群具有较高的识别精神疾病的能力,与北京市社区医务人员精神疾病识别处理能力调查结果一致[16]。这可能与该类人群接触精神卫生知识和精神障碍患者的机会较多有关。提示今后要加强在社区开展形式多样的精神卫生健康教育讲座,增加公众接触和了解精神卫生知识的机会,从而提高公众对精神疾病的识别。

综上所述,本研究描述了居住在广州的社区居民对健康心理表现和4种常见精神疾病的识别能力以及相关影响因素,并与国内外同类研究进行比较,发现其中的差距,为今后贯彻落实心理健康促进行动以及进一步提高社区居民心理健康素养提供依据。

本研究存在以下不足:采用滚雪球抽样方法选择被调查对象,样本选择有一定的偏倚,结果存在一定的局限性。本研究中从事精神卫生相关专业的受调查人群占比较大,可能给结果造成一定偏倚,因此研究发现的外推性仍需进一步验证。另外,本研究采用引进国内外相关疾病案例进行识别处理能力的调查,案例的信效度需要进一步验证。