格氏栲天然林转为人工林对土壤碳储量的影响

2022-10-10沈彩霞

沈彩霞

(福建省三明莘口格氏栲自然保护区服务站,福建 三明 365000)

随着大气二氧化碳含量急剧升高,人们对各个生态系统碳储量和通量的关注持续增加,特别是土壤生态系统中,其表层1 m深度的土壤有机碳库储量达1400~1500 Pg,是大气碳库的3倍和植物碳库的2~4倍[1],土壤碳库的微小变化直接影响到国家和地方政府对其所在地区的碳汇能力评估和应对全球气候变化的政策制定。人类对木材产品日益增长的需求驱动了大规模原始天然林转换为人工林,由此不仅导致生态系统服务和生物多样性丧失,还将使土壤碳分解和侵蚀加强,可能带来超过50%的碳损失[2]。天然林砍伐转换为耕地、牧草地等用地类型贡献了全球CO2排放量的17%[3]。已有大量研究评估了全球或地区尺度天然林转换对土壤有机碳储量的影响,如Kashem等[4]的研究显示天然林转换使枯落物增加从而导致土壤有机碳储量(SOC)的增加,但不同管理措施又使森林转换后土壤有机碳储量的变化更加复杂;Guo等[5]认为当天然林转变为针叶林时SOC显著下降,但转变为阔叶林时没有显著变化。所以天然林转换后土壤碳储量变化受气候条件、土壤类型、造林树种和人为管理等多因素控制,具有高度不确定性[6]。

在中国南方的许多地区,随着生态保护与木材旺盛需求之间的矛盾日益突出,大面积的天然林已转变为纯人工林[7]。竹林因其生长快速、径直、木材质量好、用途广泛而成为主要栽培树种。据第九次全国森林资源清查结果,中国竹林种植面积已达641.2万hm2,在大约500个竹品种中,毛竹是最重要和种植面积最广的类型,占竹林面积的72%以上,且有逐年增加之趋势[8]。毛竹林储存了约(611.2±142.3) Tg的C,其中75%在表层60 cm土壤中[9],竹林生物量总碳库占中国森林生态系统总碳库的11%[10],在区域、国家甚至全球碳循环中发挥着关键作用。锥栗是亚热带湿润常绿阔叶林的典型树种,主要分布于淮河以南的浙、闽、赣等省区,福建地区100多年前就有将锥栗作为造林树种的传统[11]。毛竹和锥栗的种植有效弥补了天然林砍伐带来的森林面积损失,但目前对天然林转换为耕地、牧草地[12]以及杉木、竹林、橡胶林、落叶松等[13]人工林后土壤碳储量变化的研究较多,而较少关注天然林转换为毛竹林和地带性典型树种锥栗林后土壤碳储量变化及其二者之间的差异,同时对土壤容重的影响及其与土壤碳储量的关系也不明确,这导致对森林转换后土壤碳库动态变化缺乏深入理解,影响全球生态系统碳源/汇平衡的评估。

在此背景下,本研究旨在评估中亚热带山区以格氏栲为主的天然林以及格氏栲天然林砍伐后人工植树造林形成的锥栗林和毛竹林内0~20 cm土层的土壤容重、碳含量和碳储量变化特征及差异性,以期为该地区森林经营和碳汇评估管理提供参考。

1 材料和方法

1.1 研究区概况

研究区位于福建省三明市格氏栲自然保护区(26°19′N、117°36′E),该区域东南面和西北面分别与戴云山脉和武夷山脉相连;平均海拔300 m,坡度25°~45°。属中亚热带季风气候,多年平均气温19.1 ℃,多年平均降水量1749 mm,3—8月降水量占全年降水量的80%以上,年均蒸发量1585 mm,年相对湿度81%。土壤类型为砂岩发育的细砂土和粉砂土。

锥栗和毛竹均为格氏栲天然林经皆伐炼山后种植的人工纯林,林龄相近且为成年林。锥栗林地坡度20°,坡向东南,面积5 hm2。林下植被主要有阔叶箬竹(IndicakamusIatifolius)、狗脊蕨(Woodwardiajapanica)、山莓(Rubuscorchorifolius)、菝葜(Smilaxchina)、玉叶金花(Mussaendapubescens)、黄瑞木(Comusstolonifera)、乌药(Linderaaggregata)、五节芒(Miscanthusfloridulu)、苦竹(Sinobambusatootsik)、盐肤木(Rhuschinensismill)、狗骨柴(Tricalysiadubia)、毛冬青(Ilexpubescens)等,管理方式为每年劈草3次。毛竹林样地坡度为18°,坡向210°,面积24 hm2,平均胸径8.2 cm,树高 8.7 m,林下植被较少,每年除草1次。

1.2 样品采集分析与碳储量计算

于2018年7月,在格氏栲天然林,锥栗、毛竹人工林分各设置3个20 m×20 m的样方,在每个样方内按网格状选取10个取样点,用直径7.5 cm、高度10 cm的环刀,采集0~5、5~10、10~20 cm土层的原状土壤,带回实验室测定土壤容重。同时,在每个样方内按上、中、下坡随机选取3个取样点,采集0~5、5~10、10~20 cm土层的混合样品约1 kg,用保鲜盒装好并带回实验室;在室温下自然风干后,用四分法取一部分样品研磨过2 mm筛,在碳氮元素分析仪(Vario MAX)上测定土壤碳含量。

基于土壤容重和土壤碳含量计算每个土层土壤碳储量。计算公式为[14]:SOC=h×ρ×C×10,式中:SOC为土壤有机碳储量(t·hm-2);h为土层厚度(m);ρ为土壤容重(g·cm-3);C为有机碳含量(g·kg-1)。

2 结果与分析

2.1 土壤容重

由表1可知,格氏栲天然林土壤容重随土壤深度的增加逐渐增大。0~5、5~10、10~20 cm土层的土壤容重,格氏栲天然林分别为1.06、1.27、1.30 g·cm-3;锥栗人工林分别为1.39、1.31、1.31 g·cm-3,与格氏栲天然林相比,锥栗人工林土壤容重增加量分别为0.33、0.05、0.01 g·cm-3,增加量百分比分别为31.24%、3.73%、1.07%,锥栗人工林的土壤容重均有不同程度的增加,增加量随着土壤深度的增加而减小;毛竹人工林分别为1.16、0.96、1.13 g·cm-3,与格氏栲天然林相比,0~5 cm土层的土壤容重有所增加,但仅增加0.10 g·cm-3,增加不明显,而5~10、10~20 cm土层的土壤容重均有所减小,变化量百分比分别为0.31、0.17 g·cm-3,变化量百分比分别为-24.12%、-13.06%。说明格氏栲天然林转变为锥栗和毛竹人工林后土壤容重在不同深度的变化具有差异性,0~5 cm土层的土壤容重均出现增大,且增加量锥栗人工林大于毛竹人工林,而5~10、10~20 cm土层的土壤容重锥栗人工林有所增大但不显著,而毛竹人工林则出现降低,且降低量大于锥栗林的增加量。

表1 格氏栲天然林转换为锥栗人工林和毛竹人工林后土壤容重变化情况

2.2 土壤碳含量

0~5、5~10、10~20 cm土层的土壤有机碳含量,格氏栲天然林分别为25.24、21.05、14.30 g·kg-1;锥栗林人工林分别为13.43、12.68、13.77 g·kg-1,与格氏栲天然林相比,锥栗人工林变化量百分比分别为-46.79%、-39.76%、-3.71%;毛竹人工林分别为15.51、12.68、15.61 g·kg-1,与格氏栲天然林相比,变化量分别为-9.73、-8.37、1.31 g·kg-1,变化量百分比分别为-38.54%、-39.76%、9.19%,其中10~20 cm土层的土壤碳含量增加。锥栗林与毛竹林相比,0~5、10~20 cm土层的土壤碳含量毛竹林大于锥栗林;而5~10 cm土层的土壤碳含量二者一致。

表2 格氏栲天然林转换为锥栗林和毛竹林后土壤碳含量变化情况

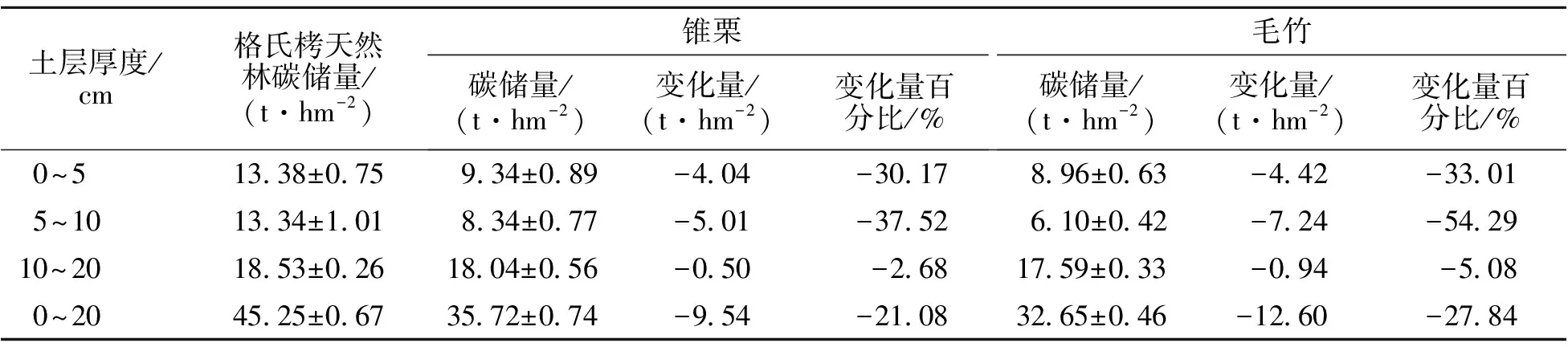

表3 格氏栲天然林转换为锥栗林及毛竹林后土壤碳储量变化情况

2.3 土壤碳储量

0~5、5~10、10~20 cm土层的土壤碳储量,格氏栲天然林分别为13.38、13.34、18.53 t·hm-2;锥栗人工林分别为9.34、8.34、18.04 t·hm-2,与格氏栲天然林相比,变化量分别为-4.04、-5.01、-0.50 t·hm-2,变化量百分比分别为-30.17%、-37.52%、-2.68%,其10~20 cm土层的土壤碳储量减少量最小;毛竹人工林分别为8.96、6.10、17.59 t·hm-2,与格氏栲天然林相比,变化量分别为-4.42、-7.24、-0.94 t·hm-2,变化量百分比分别为-33.01%、-54.29%、-5.08%,其10~20 cm土层的土壤碳储量减少量最小。总体上,0~20 cm土层的土壤碳储量,格氏栲天然林为45.25 t·hm-2;锥栗林为35.72 t·hm-2,与格氏栲天然林相比,锥栗林变化量为-9.53 t·hm-2,变化量百分比为-21.08%;毛竹林为32.62 t·hm-2,与格氏栲天然林相比,变化量为-12.60 t·hm-2,变化量百分比为-27.84%。说明格氏栲天然林转变为毛竹林的碳储量损失大于锥栗林。将0~10 cm与10~20 cm土层的土壤碳储量进行对比发现,锥栗林和竹林的土壤碳储量下降主要发生在0~10 cm,损失量分别达33.83%和43.61%,而10~20 cm的损失量仅为2.68%和5.08%。

3 讨论

3.1 森林转换对土壤容重和土壤碳含量的影响

本研究结果表明,天然林转换为锥栗人工林后,0~5 cm土层的土壤容重明显增大;转换为毛竹林后,5~20 cm土层的土壤容重明显下降。而锥栗人工林(13.29 g·kg-1)、毛竹林(14.60 g·kg-1)土壤有机碳含量均低于格氏栲天然林(20.20 g·kg-1)。湖南会同毛竹林土壤有机碳含量为26.07 g·kg-1[16];缙云山地区毛竹林有机碳含量为27.50 g·kg-1,高于当地阔叶林的22.51 g·kg-1[16];浙江临安玲珑山也与缙云山的特征一致,且土壤有机碳含量为雷竹林(34.78 g·kg-1)>天然林(19.89 g·kg-1)>板栗林(12.17 g·kg-1)[17]。这可能与竹林管理过程施肥使其土壤肥力提高,同时大量的根系归还增加土壤有机碳含量有关。

容重是计算土壤层碳和养分质量的重要土壤特性,与土壤质地、结构、层位、深度、水分、粘粒含量、有机碳含量和pH等理化性质高度相关[18]。本研究结果表明,格氏栲天然林和毛竹林的土壤容重均随土层深度增加而增大,而锥栗林与之相反。本研究3个样地具有相同母质、地形和气候条件,但土壤容重具有差异性,天然林砍伐和植树造林中树种选择在很大程度上解释了这种变化,这与相关研究中土壤容重与土地利用方式密切相关的结论一致[18]。首先,树种差异改变了枯落物归还和分解过程,从而导致依赖于有机质输入和矿化过程的土壤有机碳含量的变化,进而造成土壤容重的差异[19];另外不同深度的土壤容重差异可能是毛竹和锥栗树根系结构和生物量差异引起的[20],毛竹的根系以浅根居多,主要分布在表层,而锥栗和格氏栲根系分布较毛竹更深,根系扰动和养分归还过程不同导致土壤剖面容重和碳含量的差异。满秀玲等[21]认为天然林砍伐后土壤容重往往出现增大趋势,但采伐后选择适当树种及时人工造林,有利于土壤的保护和改善。而本研究格氏栲天然林采伐后选择不同树种进行造林,土壤容重的变化具有差异性,说明不同树种上层结构组成决定了其生物和物理化学功能,包括森林生长、碳、水和养分循环[22],进而表现在土壤特性的差异上。所以未来应该加强对不同树种造林后土壤理化性质变化的长期监测,以使植树造林发挥最大的土壤碳汇和生态环境效益。

3.2 森林转换对土壤碳储量的影响

一般来说,土壤碳储量是植物地上枯落物、死亡根系、根系分泌物和微生物分解之间建立的平衡关系,重新造林后需要大量生物量的输入和较低的碳分解速率才能使土壤碳积累。然而人工造林与天然林相比,由于树种的选择、粗放/集约化管理(施肥、耕作和清除林下植被等)、造林年龄等方面的差异,往往对林下层多样性、土壤微生物多样性、土壤矿化速率等方面产生影响,从而导致土壤碳储量的变化。

本研究结果表明,0~20 cm土层的土壤碳储量,格氏栲天然林为45.25 t·hm-2,处于亚热带森林表层土壤有机碳储量的范围之内[23];而锥栗林、毛竹林分别为35.72、32.65 t·hm-2,低于全国平均值,但接近三峡库区(32.00 t·hm-2)[24]和全国耕作土壤平均值(30.00 t·hm-2)[25],三者均显著低于全国森林土壤平均值(193.55 t·hm-2)[26]。与格氏栲天然林相比,锥栗林和竹林0~20 cm土层的土壤碳储量分别下降21.08%和27.84%,说明土地利用变化降低了表层土壤碳储量,与Yang等[27]的研究结果相似,碳损失量超过Meta分析中13%的平均值[5]。锥栗林和毛竹林碳损失主要发生于0~10 cm土层,可能是由于森林转换对土壤的长期扰动破坏了土壤碳的物理保护,促进土壤碳矿化分解,加之林下植被层单一和多样性丧失,土壤侵蚀加重,导致表层土壤碳储量的下降[28]。转换为毛竹林后土壤碳储量低于格氏栲天然林以及锥栗林等阔叶树种的情况,与Turner等[29]认为的天然林转换为阔叶树种后土壤碳储量下降较小的结论一致,He等[30]的研究也显示地带性阔叶树造林比竹林和杉木等树种具有更大的固碳潜力;但与缙云山地区[16]毛竹林0~20 cm的土壤碳储量(57 t·hm-2)高于阔叶林(49.07 t·hm-2)的规律不一致。毛竹与阔叶树种土壤碳储量差异与二者根系生物量、周转速率、碳分配策略等导致的碳输入模式、速率、质量和数量有关,虽然毛竹林比木本植物有更高的根生物量、年生长率和周转率[31],但毛竹林的生产力和土壤碳储量深受管理措施的影响,与仅进行采伐的粗放模式相比,集约化管理虽然增加了土壤微生物生物量碳,但减少了土壤团聚体,降低了微生物多样性、酶活性以及土壤碳矿化率[32-33],同时每年进行老竹和竹笋的采、挖,减少了对地下碳和凋落物的输入,可能是导致毛竹林碳储量低于阔叶林的重要因素[34]。

4 结论

1)0~5、5~10、10~20 cm土层的土壤容重,格氏栲天然林分别为1.06、1.27、1.30 g·cm-3;锥栗林分别为1.39、1.31、1.31 g·cm-3,与格氏栲天然林相比,锥栗林土壤容重均有不同程度的增加,增加量随着土壤深度的增加而减小;毛竹林分别为1.16、0.96、1.13 g·cm-3,与格氏栲天然林相比,0~5 cm土层的土壤容重有所增加,5~10 cm和10~20 cm土层的土壤容重均有所减小。

2)0~5、5~10、10~20 cm土层的土壤碳含量,格氏栲天然林分别为25.24、21.05、14.30 g·kg-1,锥栗林分别为13.43、12.68、13.77 g·kg-1,与格氏栲天然林相比,锥栗林土壤碳含量均有所下降,且距离地表越近,表层和下层的土壤碳含量更均匀,下降越明显;毛竹林分别为15.51、12.68、15.61 g·kg-1,与格氏栲天然林相比,0~5 cm和5~10 cm土层的土壤碳含量均有所降低,10~20 cm土层的土壤碳含量有所增加。锥栗林与毛竹林相比,在0~5 cm和10~20 cm土层的土壤碳含量,毛竹林大于锥栗林;而5~10 cm土层的土壤碳含量二者一致。

3)0~5、5~10、10~20 cm土层的土壤碳储量,格氏栲天然林分别为13.38、13.34、18.53 t·hm-2,锥栗林分别为9.34、8.34、18.04 t·hm-2,毛竹林分别为8.96、6.10、17.59 t·hm-2。说明格氏栲天然林转变为锥栗林和毛竹林后土壤碳储量均有所损失,主要集中在0~10 cm土层,且毛竹林土壤碳损失量大于锥栗林。

4)本研究仅分析了0~20 cm土层的土壤容重、碳含量及碳储量的变化情况,而对20 cm以下土层的情况认识不足,这可能会高估天然林转变为人工林后对土壤碳储量的影响,所以未来应该重点关注深层土壤理化性质及碳储量变化情况,以便全面评估森林转换带来的土壤碳库变化。