并筋黏结锚固性能试验研究

2022-10-09易伟建张沁沁

易伟建,张沁沁

(1.工程结构损伤诊断湖南省重点实验室(湖南大学),湖南长沙 410082;2.湖南大学土木工程学院,湖南长沙 410082)

为解决粗钢筋及配筋密集引起的设计、施工困难,我国在《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010)[1]中正式提出在构件的配筋密集区域受力钢筋可采用并筋(钢筋束)的布置方式.钢筋并筋配置可以在一定程度上解决钢筋密集问题,但由于钢筋绑扎成束后,钢筋与混凝土接触面积相对减小,需要并筋按等效直径相应地提高保护层厚度、锚固长度和钢筋间距等.

目前已有不少学者展开了关于并筋的黏结锚固性能的研究.Jirsa 等[2]通过梁式试验,研究了并筋数量、箍筋、浇筑方向、有无剪力、环氧树脂涂层等各种试验参数对并筋黏结锚固性能和破坏模式的影响,并引入等效钢筋有效直径的概念,重新规定并计算了并筋的锚固长度.徐有邻[3]在已有的单根钢筋黏结锚固试验基础上,首次在国内采用中心拉拔的试验方法探究并筋的黏结锚固性能,通过对比单根钢筋的拉拔试验过程和数据,证明了并筋的黏结滑移规律和普通变形钢筋类似,破坏过程同样经历了4个阶段:滑移段、劈裂段、下降段和残余段,本构关系模型也基本一致.徐泽晶等[4]在并筋拉拔黏结试验的基础上,通过梁式黏结探究并筋的锚固和受力性能,进一步印证了徐有邻的观点.Bashandy[5]发现二并筋、三并筋、四并筋的张拉搭接强度均相同,且与同等条件下的单根钢筋的搭接强度相似;混凝土厚度、箍筋、锚固长度对搭接并筋的影响与单根钢筋相似.

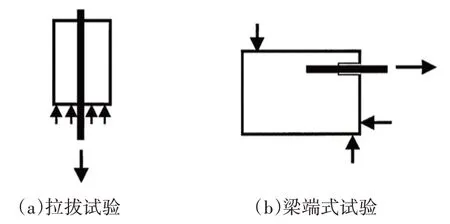

传统研究黏结锚固问题以拉拔试验为主,因为此类方法最简单经济.用试验方法研究并筋的黏结锚固问题,在拉拔试验方法中,并筋的每根钢筋受力均匀,无相对滑移;在梁式试验中,特别是三并筋成品字状布置时,在Jirsa 等[2]的试验中观测到,下部的两根钢筋的受力比上方钢筋多了10%,所以拉拔的试验结果不能完全代表实际中并筋的受力情况,需增加梁式试验进行对比说明.

目前,国内外对并筋黏结锚固性能的研究不充分,缺少大直径钢筋并筋后的黏结数据,且缺少并筋梁式试验数据支撑.现有并筋试验中梁式主要以搭接试验为主,不符合工程实际状况.此外,规范规定了并筋的等效直径以及相应的保护层厚度,理论上在满足耐久性要求的前提下,可以通过适当减小保护层厚度、延长锚固长度的方法来满足各种设计要求,但这需要试验数据支持.因此,本文对57 个偏心拉拔试件和6 个梁式试件进行黏结锚固试验,探究了试验方式、钢筋直径、混凝土强度、锚固长度、钢筋位置等对并筋黏结滑移性能的影响,提出了并筋等效直径的建议值.

1 试验概况

1.1 试件设计

试验共23组,总计63个试件,考虑并筋根数、试验方式、钢筋直径、混凝土强度、锚固长度、钢筋位置等6 个试验参数的影响,各试件的设计参数见表1.试件截面为250 mm×250 mm,试件纵向除与混凝土直接接触的锚固段,前后各留有5d(d为单根钢筋直径,下同)长度的非锚固段,非锚固段用PVC 管将钢筋与混凝土隔开,以保证锚固段均匀受力.试件截面设计见图1.

图1 试件示意图(单位:mm)Fig.1 Schematic diagram of specimen(unit:mm)

单根钢筋试件保护层厚度取25 mm 和钢筋直径二者之中的较小值.并筋试件保护层厚度分别按照单根钢筋的1.2(二并筋)和1.5(三并筋)取值,箍筋间距取5d和100 mm二者之中的较小值.

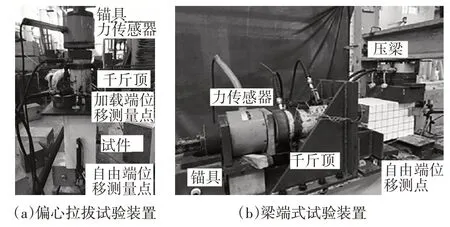

1.2 测量方案及试验装置

钢筋与混凝土界面的黏结应力与作用在钢筋上的拉拔力有关,拉拔力通过放置在千斤顶上的力传感器直接测量,此时的黏结应力视为黏结段上均匀分布的名义平均黏结应力:

式中:τ为名义平均黏结应力,其最大值为平均黏结强度;F为试验实测的拉拔力;n为并筋数量;d为钢筋直径;la为钢筋锚固长度.

在钢筋自由端和加载端垂直钢筋方向点焊短钢筋,采用位移传感器测量短钢筋的位移得到钢筋两端的滑移值,加载端和自由端的滑移分别为sl和sf,滑移的平均值为:

偏心拉拔试验和梁端式试验的装置如图2所示.

图2 试验装置图Fig.2 Schematic diagram of experimental set-up

1.3 材性试验

试件的混凝土设计强度等级分别为C30、C50和C70,采用商品混凝土.浇筑混凝土试件时,每批预留不少于6 个边长为150 mm 的立方体试块,与构件在同条件下洒水养护,分别于试件试验的当天对立方体试件进行抗压试验,获得试件的混凝土强度.原设计混凝土强度等级为C30,但实际达到C40.

试验采用直径分别为16 mm、20 mm 和25 mm 的HRB400 级钢筋作为锚筋,屈服强度分别为465 MPa、458.7 MPa 和451.3 MPa,抗拉强度分别为655 MPa、660.7 MPa 和654 MPa;采用直径分别为6 mm、8 mm和12 mm的HRB400级钢筋作为箍筋.

2 试验现象及结果分析

2.1 并筋根数对极限黏结强度的影响

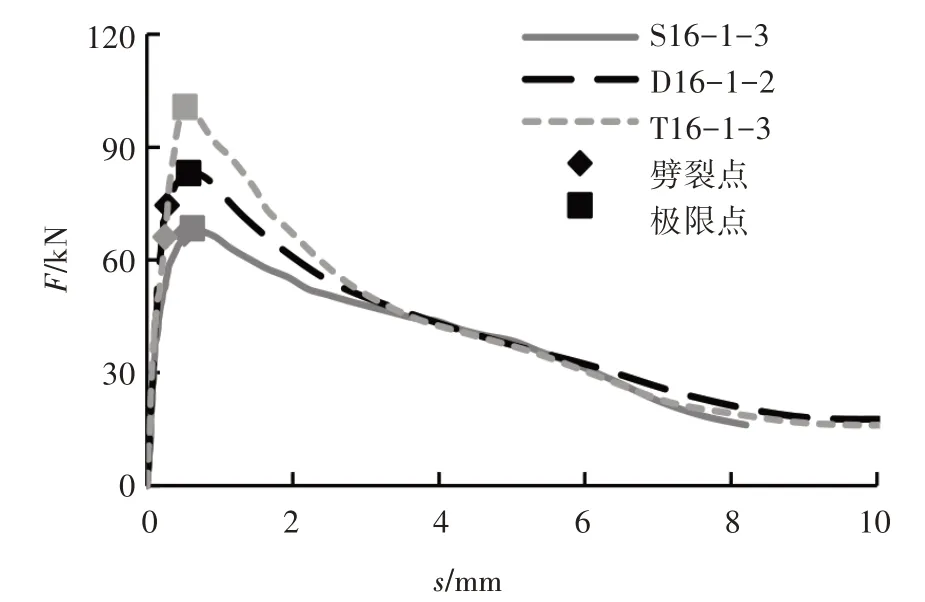

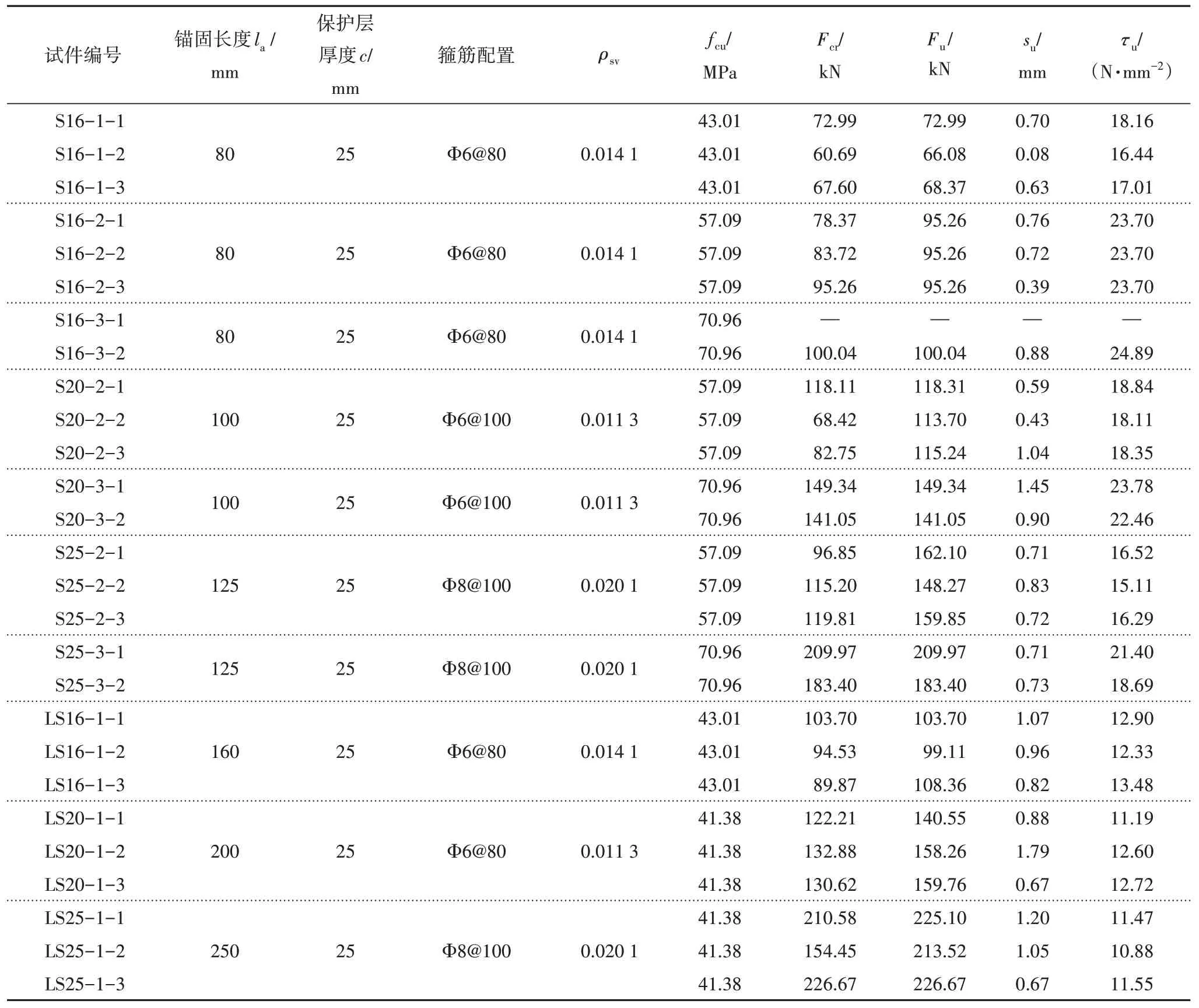

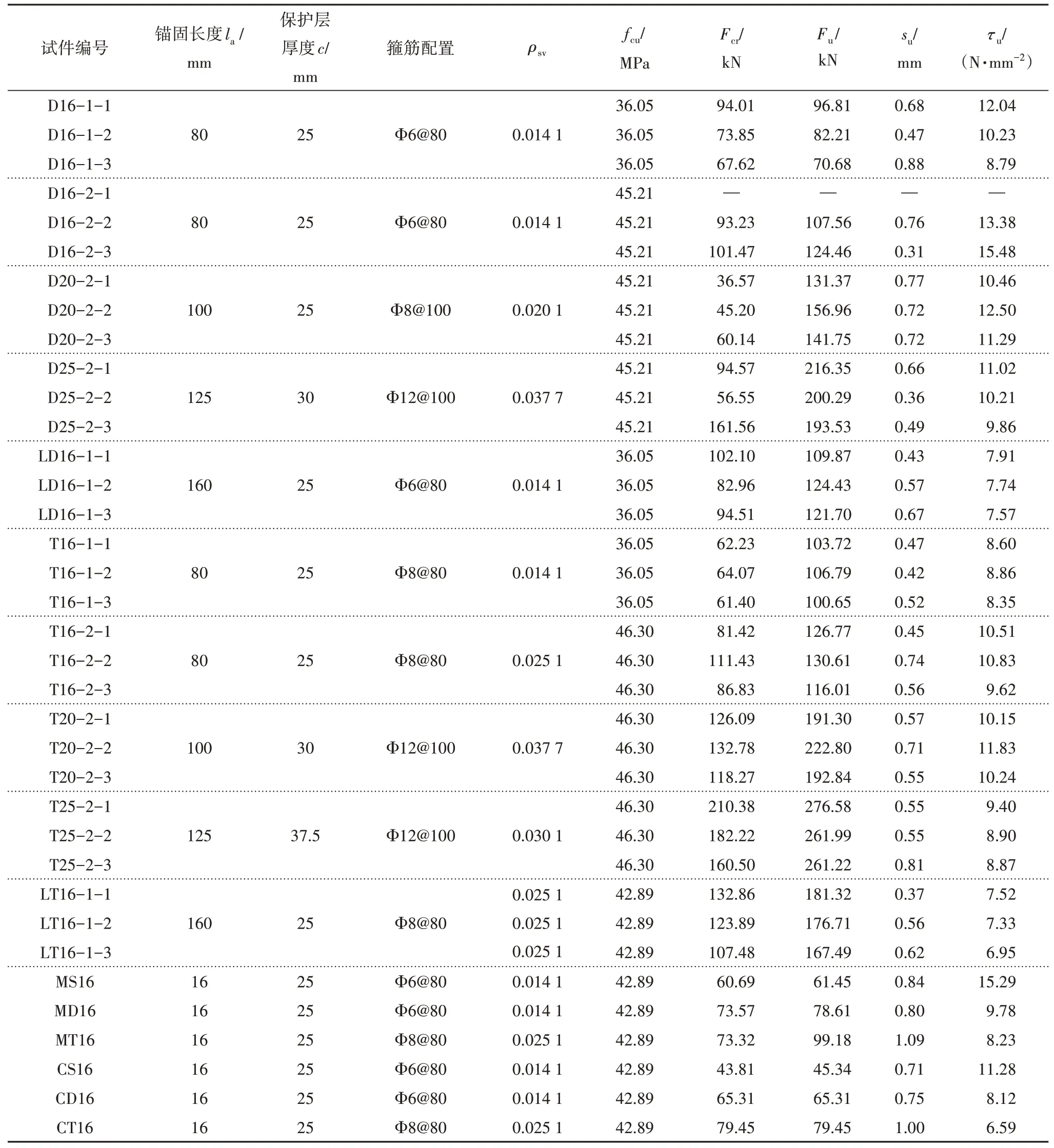

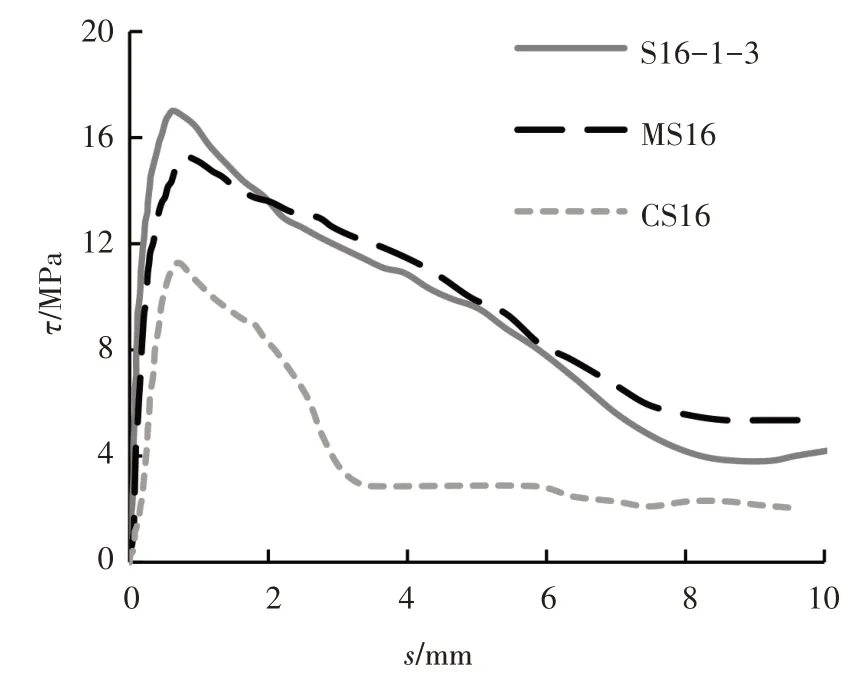

各试件的主要试验结果见表1.无论是否采用并筋,所有试件均发生劈裂且拔出破坏.采用C30混凝土及钢筋直径16 mm 的单根钢筋、二并筋、三并筋试件的荷载-滑移曲线如图3所示.从图3中能够看出,并筋和单根钢筋的荷载-滑移曲线在形状上并无太大区别,二并筋、三并筋的拉拔力相对提高但是不成比例,极限承载力下的滑移值相差不大.

图3 不同钢筋数量试件的荷载-滑移曲线Fig.3 Load-slip curves of specimens with different quantities of reinforcement

表1 试件参数和试验结果汇总表Tab.1 Summary of specimen parameters and test results

续表1

单根钢筋的黏结破坏形态已被充分研究,根据试验观察,并筋受力具有和单根钢筋相似的破坏形态.开始受力时加载端滑移很小而自由端滑移尚未发生;自由端滑移产生后,加载端和自由端滑移随荷载增加增长速度加快,保护层混凝土受到钢筋横肋挤胀达到极限抗拉强度开裂,沿保护层最薄弱处发生纵向劈裂裂缝,由于试件配箍具有一定的约束,使混凝土还可维持对钢筋的握裹作用,荷载还可以有一定程度的增加;荷载达到峰值点后,保护层混凝土纵向裂缝连通并加宽,钢筋加载端和自由端的滑移也明显增加并趋于一致;滑移量达到一个横肋间距后,钢筋与混凝土之间的咬合齿被完全破坏,黏结力由摩阻力提供,直至钢筋被完全拔出.

对图3 所示的荷载-滑移曲线进行处理,将拉拔力换算成钢筋名义黏结锚固面积所承担的名义平均黏结应力τ.名义锚固面积等于单根钢筋锚固面积与钢筋根数的乘积.

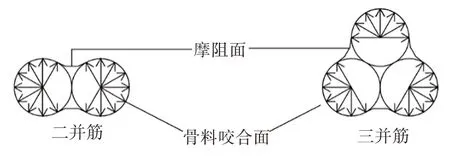

图4 表明,二并筋、三并筋的名义平均黏结强度比单根钢筋明显降低,并筋后总并筋数量越多,名义黏结强度越低.这是因为钢筋绑扎成束后,钢筋与混凝土之间的有效黏结面积减小,并筋的两根钢筋接触部位的曲边三角形内,混凝土不能与钢筋良好黏结,使二并筋有效接触面积呈卵形,三并筋呈圆角内凹曲边三角形(图5),三并筋的内部曲边三角形的钢筋表面则完全不能提供黏结力.由于并筋使钢筋的有效黏结面积减小,因此并筋的名义黏结强度低于单根钢筋.

图4 不同钢筋数量试件的黏结应力-滑移曲线Fig.4 Bond stress-slip curves of specimens with different quantities of reinforcement

图5 并筋实际接触面积的组合截面Fig.5 The combined cross section of the actual contact area of the reinforcement

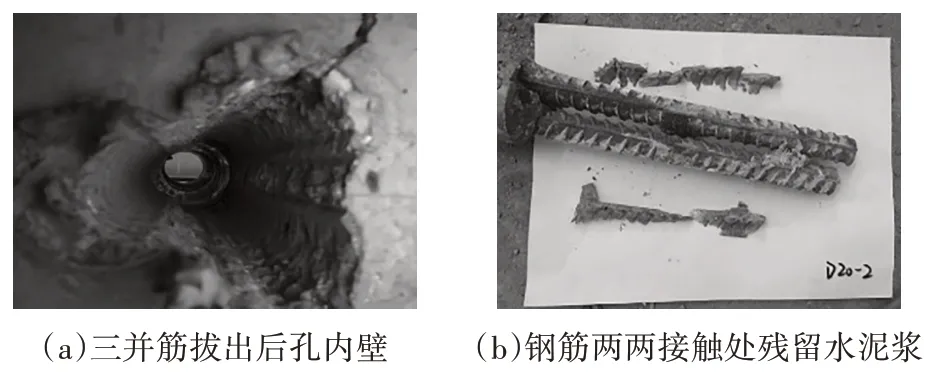

试验现象也证明了这一点(图6(a)).钢筋拔出后,在钢筋的最外表面,混凝土的咬合齿被剪断,内孔壁形成比较光滑的纵向擦痕,看不到横肋痕迹,这是纵向劈裂后“刮犁式”破坏的特点.钢筋两两接触的部位填塞了不饱满的水泥浆体(图6(b)).有效接触面积仅为图5所示外轮廓线对应的面积.

图6 并筋破坏形态Fig.6 Bundled bars damage pattern

2.2 箍筋的应力分析

试件均配置箍筋,箍筋上的应变片贴在箍筋与主劈裂面(保护层厚度最小)相交处(如图1 所示),用以测量箍筋应力.

试验中出现纵向劈裂裂缝后,也就是开裂时,荷载还可继续增加.荷载达到峰值点后,纵向劈裂裂缝加宽并沿纵筋方向发展,荷载开始下降.由于箍筋约束作用,使得荷载的下降速度较慢.配箍试件的黏结-滑移曲线最后出现一个平台段,对应的荷载为残余荷载,这个阶段荷载缓缓下降,自由端和加载端的滑移量基本一致,钢筋被缓缓拔出.

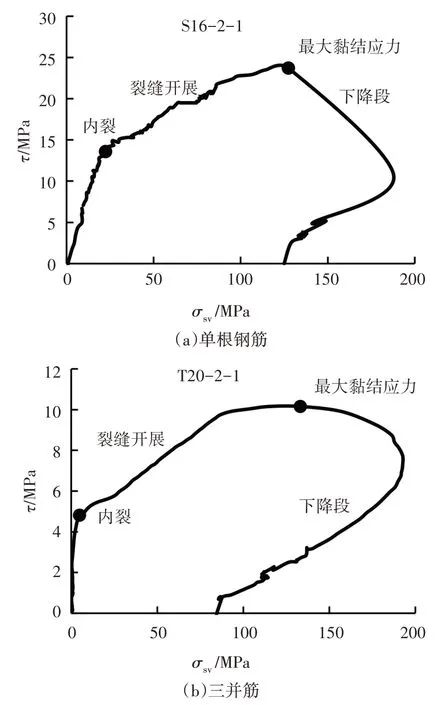

试验中从箍筋的应变数据可观测到(图7),裂缝出现前箍筋对黏结-滑移影响很小.裂缝出现后,箍筋应变明显增大,显然箍筋限制了裂缝的继续发展.峰值荷载后钢筋肋间混凝土破坏,钢筋对混凝土的挤胀力减小,箍筋应力随之下降.箍筋对单根钢筋和并筋有相似的约束作用,受力过程基本一致,但是从曲线中观察到并筋试件更早出现内裂.注意到试验中箍筋应力不到200 MPa,均未达到屈服,最大箍筋应力出现在黏结-滑移曲线的下降段.

图7 箍筋应力变化Fig.7 Stirrup stress variation

如表1 所示,单根钢筋试件平均达到极限荷载的74%时开裂,二并筋试件达到71%时开裂,三并筋试件开裂荷载为其极限荷载的69%.数据分析表明,箍筋对并筋的约束作用与单根钢筋相似.应该指出,并筋钢筋的等效周长明显大于单根钢筋,由此产生的挤胀劈裂作用也大于单根钢筋,试件更容易形成劈裂裂缝.

2.3 试验方式对黏结强度影响

本文试验的主要系列为并筋试件的偏心拉拔试验(图8(a)).在混凝土结构中,黏结锚固最不利的位置是构件的角部.梁端式试验可以模拟受弯构件的受力状态(图8(b)),能方便地进行角部钢筋的黏结锚固试验.

图8 不同试验方法受力图Fig.8 The force diagram of different test methods

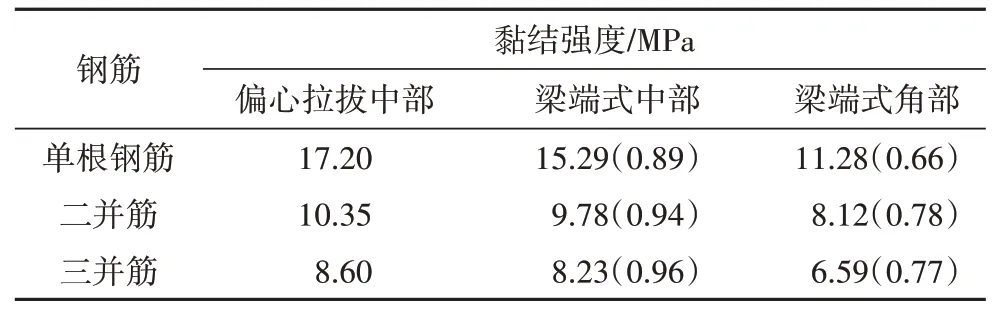

试验采用偏心拉拔和梁端式试验两种试验方法,两种试验方法最后都出现混凝土保护层劈裂且钢筋被拔出的黏结破坏.由于弯矩和加载端混凝土受力条件的影响,单根钢筋梁端式试验得出的黏结强度低于偏心拉拔试验结果,而由于角部的不利位置,黏结强度进一步降低(如图9).二并筋和三并筋的对比试验表现出同样的趋势(表2),但二并筋和三并筋下降的幅度低于单根钢筋.表2 的数据还表明,随并筋数量的增加,与单根钢筋相比,二并筋和三并筋偏心拉拔试件黏结强度比分别为0.6 和0.5,梁端式试件的黏结强度比分别为0.63 和0.53,两者较为接近,由此说明采用偏心拉拔试件单根钢筋和并筋的平均黏结强度相对比值来研究并筋黏结锚固性能是可行的.

图9 不同试验方式试件的黏结应力-滑移曲线Fig.9 Bonding stress-slip curves of specimens with different test methods

表2 不同试验方法及不同位置并筋的平均黏结强度汇总表Tab.2 Summary of average bond strength for different test methods and different locations

2.4 钢筋直径对黏结强度影响

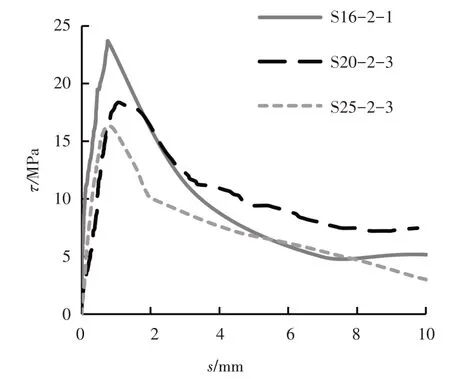

已有试验数据[6]表明,当给定锚固长度和相对保护层厚度(保护层厚度与钢筋直径的比值)时,钢筋直径越大,黏结强度越小,这就是钢筋黏结滑移的尺寸效应.美国规范[7]和FIB 模式规范[8]平均黏结强度计算公式中都考虑了钢筋直径的影响.我国规范也用简单的方法考虑了这一因素.本次试验中采用直径为16 mm、20 mm、25 mm 钢筋分别进行单根钢筋、二并筋、三并筋的偏心拉拔试验,单根钢筋试验数据表明,随钢筋直径增加,平均黏结强度下降,表现出明显的尺寸效应,而滑移性能基本相同(如图10).

图10 不同钢筋直径试件的黏结应力-滑移曲线Fig.10 Bonding stress-slip curves of specimens with different diameters of steel bars

二并筋、三并筋试件的试验也同样具有这一规律,但是与单根钢筋相比,二并筋、三并筋平均黏结强度的尺寸效应不是特别明显(见表3).在相对肋面积相同的条件下,单根钢筋平均黏结强度的尺寸效应主要来自钢筋表面横肋间混凝土的挤压应力状态和对混凝土保护层的挤胀应力,并筋后钢筋与混凝土之间的有效黏结面积发生变化,尺寸效应的规律随之变化.

表3 不同直径钢筋并筋的平均黏结强度汇总表Tab.3 Summary of bond strength of reinforcement with different diameters

2.5 混凝土强度对黏结强度影响

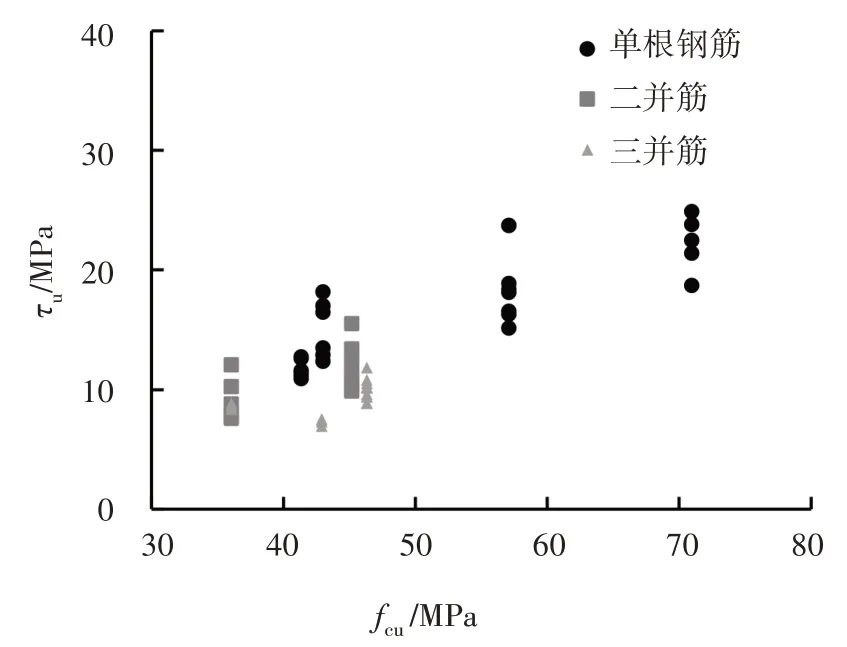

已有的大量试验表明,混凝土强度对钢筋的黏结锚固性能有重要的影响,因此各种平均黏结强度计算公式中都考虑了混凝土强度这一因素.ACI 公式[9]采用开根号的混凝土抗压强度,模式规范[8]的公式采用混凝土强度的0.25 次方,徐有邻[10]的建议公式中采用混凝土抗拉强度.本文试验所得的平均黏结强度与混凝土抗压强度之间的关系如图11 所示,混凝土强度越高,不仅单根钢筋平均黏结强度越高,并筋的平均黏结强度也在增长.试验中,相较于采用C30混凝土,采用C50混凝土的单根钢筋平均黏结强度增长了38%,二并筋增长了38%,三并筋增长了20%,总体来看并筋名义平均黏结强度没有单根钢筋随混凝土强度提高幅度大.

图11 平均黏结强度与混凝土强度之间的关系Fig.11 Relationship between bond strength and concrete compressive strength

2.6 锚固长度对黏结强度影响

已有的单根钢筋不同锚固长度的试验结果表明平均黏结强度随锚固长度增加而下降.本文长锚试件(10d)和短锚试件(5d)的破坏形态均为劈裂破坏.试验表明,随锚固长度增加极限荷载增加,但平均黏结强度减小.对于单根钢筋,锚固长度是影响平均黏结强度最重要的因素之一,并写入有的国家的设计规范[7-9].并筋也同样存在这一趋势,但是并筋随锚固长度增加其平均黏结强度的下降幅度小于单根钢筋.如图12所示,单根钢筋平均黏结强度下降25%,二并筋下降24%,三并筋下降11%.结合已有试验数据[4]也发现,发生锚固破坏的并筋极限黏结锚固强度随相对锚固长度增加而下降,这种降低的趋势比单根钢筋缓和.

图12 变化锚固长度并筋试件黏结强度对比Fig.12 Comparison of bond strength after reinforcement with different anchorage lengths

3 并筋等效直径计算

3.1 不同规范对并筋规定

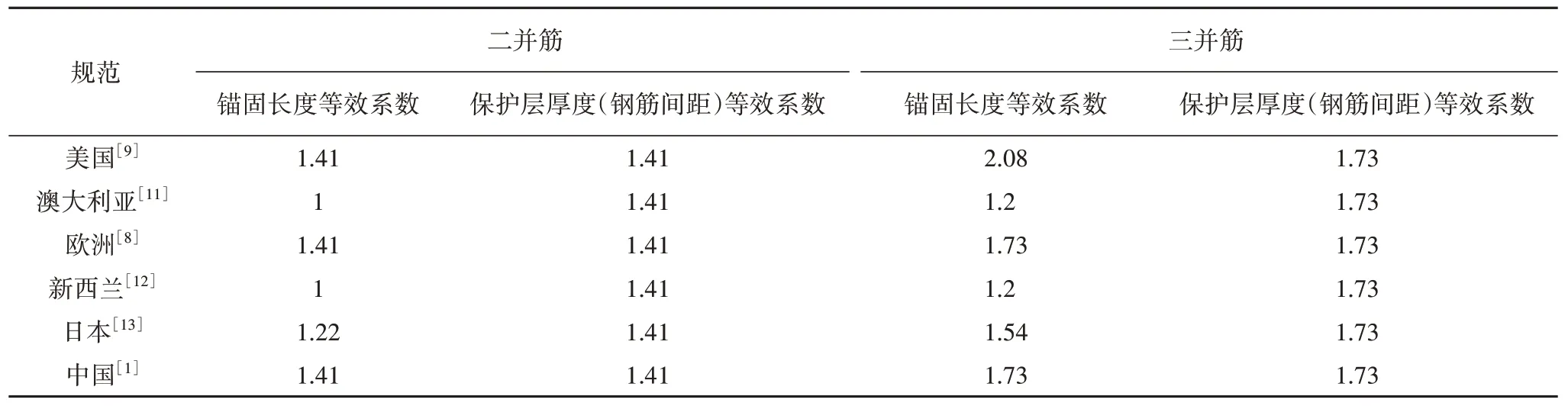

我国规范和很多国外规范允许钢筋绑扎成束使用,一般将并筋简化成等效直径的单根钢筋进行设计计算和构造要求.我国规范取并筋的钢筋面积等于单根钢筋面积之和,例如,二并筋的钢筋面积为2πd2/4,相应的等效钢筋直径就等于2πd2/4=πdE2/4,因此,等效钢筋直径dE等于1.414 倍的单根钢筋直径.保护层厚度、钢筋间距和锚固长度均按等效直径计算.对于二并筋,等效钢筋周长比2 根单根钢筋周长之和减少约30%,三并筋减少约40%.不同规范在使用并筋时关于保护层厚度及锚固长度的等效系数相关要求汇总如表4所示.

表4 不同规范并筋锚固要求对比Tab.4 Comparison of standard anchorage requirements for reinforcement in different countries

从表4 的对比可以看出,我国规范[1]与欧洲规范[8]取值相同,三并筋时的锚固长度小于美国规范[9]要求.但各规范要求的保护层厚度都相同.由于钢筋绑扎成束后,有效黏结面积减小而对保护层混凝土的挤胀力增加,各国规范都不同程度地考虑了这些因素,采用等效直径的形式进行计算.

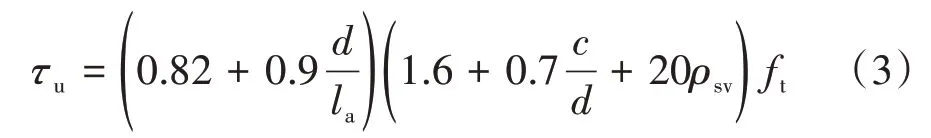

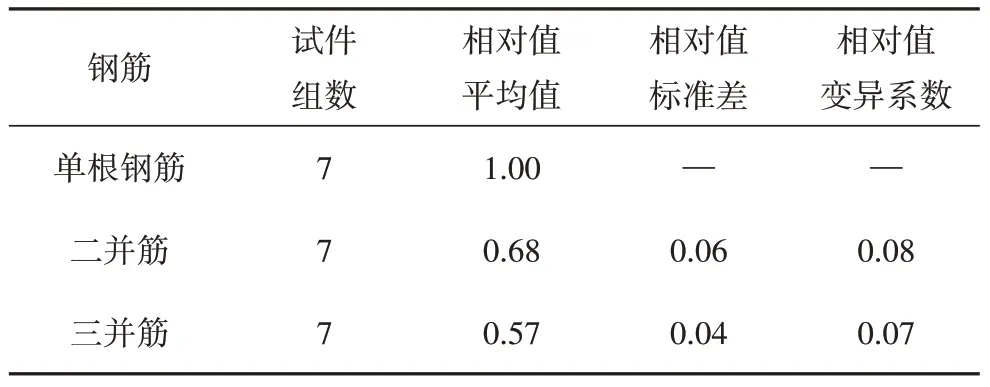

3.2 基于经验公式调整试验结果的等效直径计算

由于试验数量有限,试件设计时混凝土保护层厚度及其相对值和配箍率难以统一并有足够大的覆盖范围,这在一定程度上影响试验结果之间的相互比较.为便于比较,得到统一的并筋平均黏结强度,参考徐有邻[3,10]的经验公式,在公式中代入试件实际参数,通过改变保护层厚度和配箍率,对不同试件的平均黏结强度进行修正:

式中:c为最小保护层厚度;la为锚固长度;ft为混凝土抗拉强度;d为钢筋直径;ρsv为配箍率.我国规范对钢筋的混凝土保护层厚度有两条规定,一条规定是取最小保护层厚度不小于钢筋直径,另一条规定则考虑了环境类别的影响[1].本文修正时取单根钢筋混凝土最小保护层厚度为d.例如,直径16 mm 的单根钢筋的保护层厚度为25 mm,等于1.56d.按照式(3)可得到相对保护层厚度c/d等于1.0 和1.56 时的平均黏结强度的比值,采用这个比值修正保护层厚度.试验所得平均黏结强度相当于按保护层厚度等于d归一化.对于并筋试件,钢筋的等效直径按我国现行规范的规定,二并筋取1.414d,三并筋取1.732d,其中d为单根钢筋直径.

将相同锚固长度、混凝土强度、钢筋直径、实验方法、钢筋位置试件视为同一系列,控制钢筋数量为单一变量,将同一系列中单根钢筋与二并筋、三并筋黏结强度进行比较得到相对值,例如:S16-1、D16-1和T16-1 为同一系列,将该系列所有试件的修正值取平均进行比较,比值为1∶0.67∶0.56,本文共设置7组对照试验,将不同系列相对值进行汇总(见表5).单根钢筋、二并筋和三并筋的名义黏结强度结果比值修正为1∶0.68∶0.57.

表5 单根钢筋和并筋名义黏结强度对比Tab.5 Comparison of bond strength between single reinforcement and double reinforcement

3.3 并筋的锚固长度

受力钢筋需要足够的锚固长度来保证在屈服前不发生锚固破坏,由此规定其允许锚固长度la:

式中:fy为钢筋屈服强度;τ为黏结强度.在式(4)的基础上进行可靠度分析,得到设计规范中使用的锚固长度[la][10].

在并筋的使用情况中,由于其名义黏结锚固强度比单根钢筋低,为了达到相同的锚固效果,需要增加二并筋和三并筋的锚固长度,即并筋的等效直径取值为单根钢筋的1/0.68 和1/0.57,即1.47 和1.75,所得结果略大于现行设计规范的规定值.但考虑到相差不大和工程习惯,为方便计算,建议维持现行规范规定,等效钢筋直径和锚固长度分别为单根钢筋的1.41倍和1.73倍.

徐有邻[3]多年前同样进行并筋的拉拔试验来研究其锚固性能,对比得到的黏结强度比值为1∶0.719∶0.562,试验中仅使用直径为12 mm 的钢筋,数据规律大致与本试验相同.吕超[14]进行了没有配箍的500 MPa 并筋拉拔试验,对比并筋和单根钢筋数据得到等效系数也基本一致.

这里需要说明的是,现行规范关于钢筋的保护层厚度的规定中,混凝土结构耐久性是一个很重要的因素.对于并筋,在满足耐久性的条件下,可以减少保护层厚度、增加锚固长度以满足锚固要求.对于二并筋和三并筋,当分别取保护层厚度为1.2d和1.5d时(d为单根钢筋直径),锚固长度应延长4%.

4 结论

通过对57个偏心拉拔试件和6个梁式试件的并筋黏结锚固试验研究和数据分析,以及与国内外相关规范和试验结果的比较,可得出以下结论:

1)并筋受力具有和单根钢筋相似的破坏形态,并筋的名义平均黏结强度较单根钢筋下降.贯通的纵向裂缝使黏结应力下降,箍筋最大应力出现在黏结-滑移曲线的下降段.

2)单根钢筋梁端式试验所得平均黏结强度低于偏心拉拔试验结果,并筋试验也得到类似结论.

3)与单根钢筋相比,锚固长度、钢筋直径、混凝土强度、钢筋位置等因素对并筋的平均黏结强度有相似的影响,影响程度相差不大.

4)采用徐有邻公式对本次试验所得平均黏结强度进行归一化处理,得到单根钢筋、二并筋和三并筋的平均黏结强度的比值为1∶0.68∶0.57,相应的二并基和三并筋等效钢筋直径分别为1.47倍和1.75倍单根钢筋.建议二并筋、三并筋按照现行规范规定,等效钢筋直径分别取1.41d和1.73d(d为单根钢筋直径).

5)当条件容许时,对于二并筋和三并筋,可以分别取保护层厚度为1.2d和1.5d,锚固长度应分别延长4%.