基于核心素养的大单元教学设计初探

——以“氮及其化合物”为例

2022-10-08吴丽丽

吴丽丽

(合肥市第九中学 安徽合肥 230041)

一、问题的提出

纵观中国近20年教学目标的变化,从“双基”到“三维目标”再到“核心素养”,既体现了“教”“学”“评”“反思”后的认知迭代升级,也体现了时代对高素质人才的要求。新时代以人为本的思想,如同医生开医嘱,写的都是患者需要干什么,从来不写医生需要干什么,医生基本上都是以患者为本位,而教学也从教师本位逐渐过渡到以学生为本位。

大单元教学设计以实施高质量育人为宗旨,以大概念、大情境、大观念等为中心,对学习内容进行分析、整合、开发,形成明确主题,基于学情分析,从目标定位、情境创建、任务设计、活动规划、评价策略等课堂教学要素进行统筹安排,大单元教学把离散的知识和技能通过大概念、大情境聚合起来,因而大单元具有很强的迁移价值,能更好地运用到真实生活中解决实际问题。大单元教学设计对老师提出更高的要求,老师需要梳理单元教学内容、单元知识、教学方法、教学评价,经过梳理,形成逻辑关系,明晰单元知识体系、方法策略,再来统筹安排实施教学。对于学生而言,有利于帮助学生从整体感知,到分布学习,再到结构化呈现,形成较为系统的认知体系。

核心素养下的大单元教学师生活动如表1所示。

表1 核心素养下的大单元教学师生活动

二、素养为本的“氮及其化合物”大单元教学设计案例

(一)教学设计思路

本节课要学习的“氮及其化合物”内容位于高中人教版新教材必修二“化工生产中的重要非金属元素”的第二节。在实际教学中,如果按照传统的教学方式,将氮及其化合物的物理性质、化学性质、用途进行教学,学生虽能掌握氮及其化合物的性质用途,但获取的知识往往是碎片化的,很难将所学习的内容知识迁移应用到陌生的情境中解决实际问题。因此,要让学生完成新课标的要求,需要创设真实的情境,引导学生建立“价类”二维图,以及两个转化视角及物质类别间和元素价态变化。结合实验探究,来落实科学态度和社会责任、科学探究和创新意识、宏观辨识与微观探析、证据推理与模型认知的核心素养。

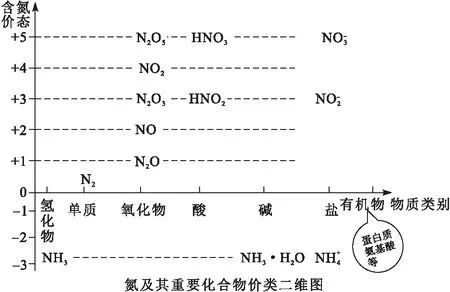

通过自然界的氮循环建立价类二维图如图1所示。

图1 氮及其重要化合物价类二维图

本单元主要以氮肥为大情境,首先从自然氮肥到雷雨氮肥,再到工业氮肥,包括早期液态氮肥和后期固态氮肥的氨态氮肥和硝态氮肥。基于氮肥大情境不仅系统地学习了氮及其重要化合物的重要性质和用途,还培养学生体会氮肥的发展史也是科技发展史,也是科学家们的奋斗史。落实科技兴农,用知识发展农业的态度。除了农业氮肥背景,笔者还结合实际硝酸工业,选择制备硝酸和硝酸盐路线,来学习硝酸的性质和用途,通过设计路线,不仅学习了硝酸的性质,还复习巩固了氮的其他化合物的性质,形成了物质转化主线,更锻炼了学生解决实际问题的能力,发展学生的高阶思维。同时发展体验化学为生命、生活、安全所做出的突出贡献,落实保家卫国、科技强国的人生价值观。

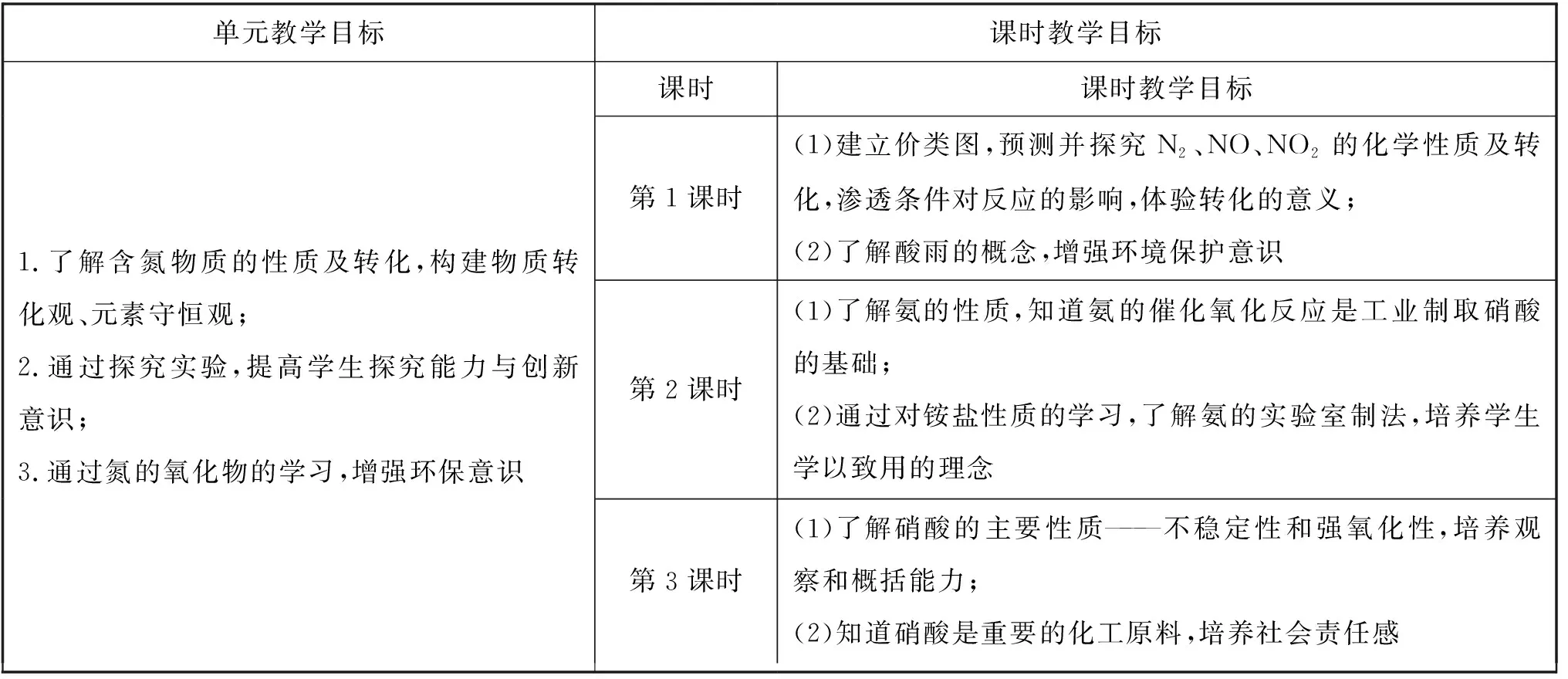

(二)教学目标

本单元通过设计由简到繁、由易到难的任务,驱动学生对已学的氮元素及其化合物的知识进行迁移应用,在层层递进、螺旋上升的任务中,形成知识体系的建构与深加工。本单元的教学目标如表2所示。

表2 教学目标

本单元教学流程如下:

大情境:雷雨氮肥→工业液态氮肥→工业硝态氮肥→硝酸工业

教学流程:建立模型→设计思路→实验探究→形成结论

本单元教学内容分为3个课时,总体思路是依据创设的情境—刺激学生发现问题—根据价类二维图预测物质的性质和相互转化—小组讨论设计诸多实验方案—相互评价并筛选优质方案—小组合作进行实验探究—基于证据推理,得出合理的结论。从而获得体验,提高认知,培养学科素养。整体教学设计为了使学生在真实情境中带着核心问题、带着任务持续进行深度的思考,把对模拟人工氮肥—雷雨氮肥、工业氮肥—氨水和铵盐、硝酸盐以及硝酸工业的探究作为一个单元,主要内容包括NO与NO相互转化,氨气、铵盐、硝酸的化学性质及对生态的影响,酸雨及其防治、说明转化路径、设计实验、评价并探究、分析与抽象、控制变量思想等方法的运用。具体教学过程如表3、表4、表5所示。

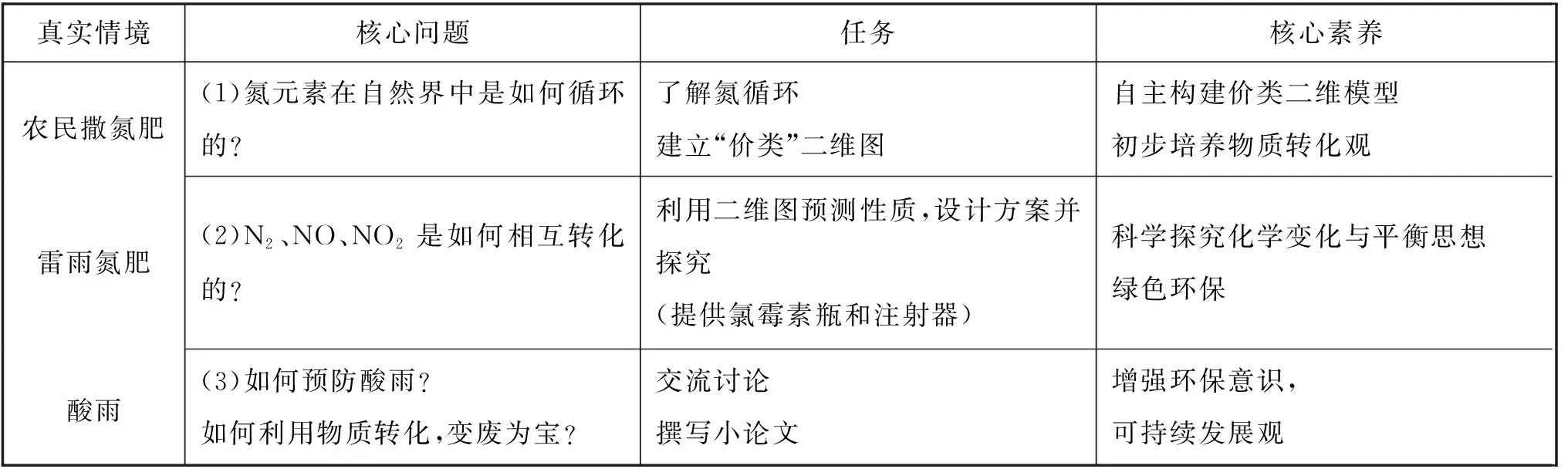

第1课时 氮气与氮的固定

表3 第1课时教学过程

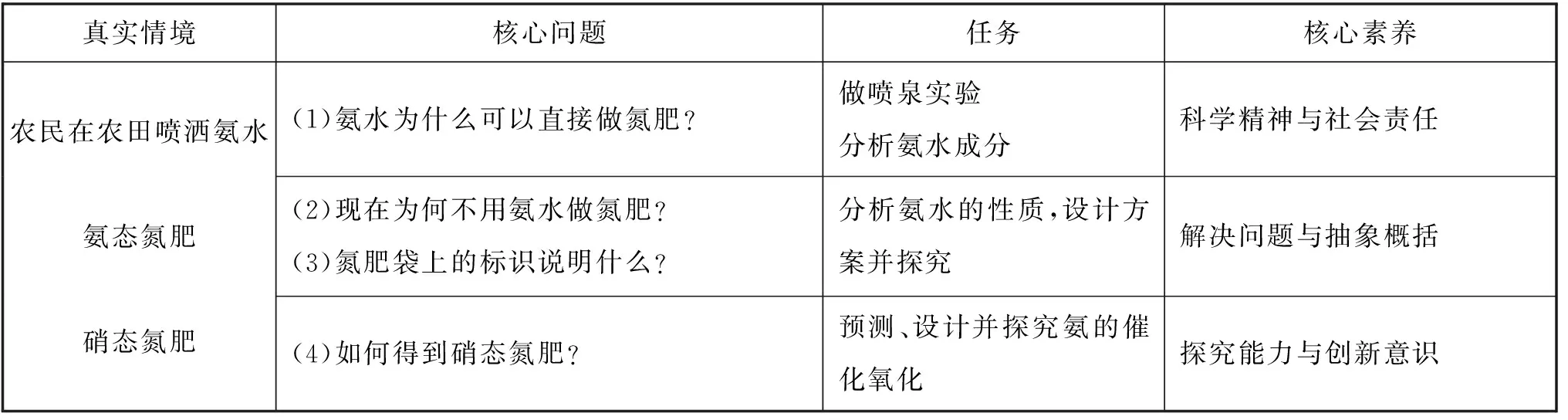

第2课时 氨和铵盐

表4 第2课时教学过程

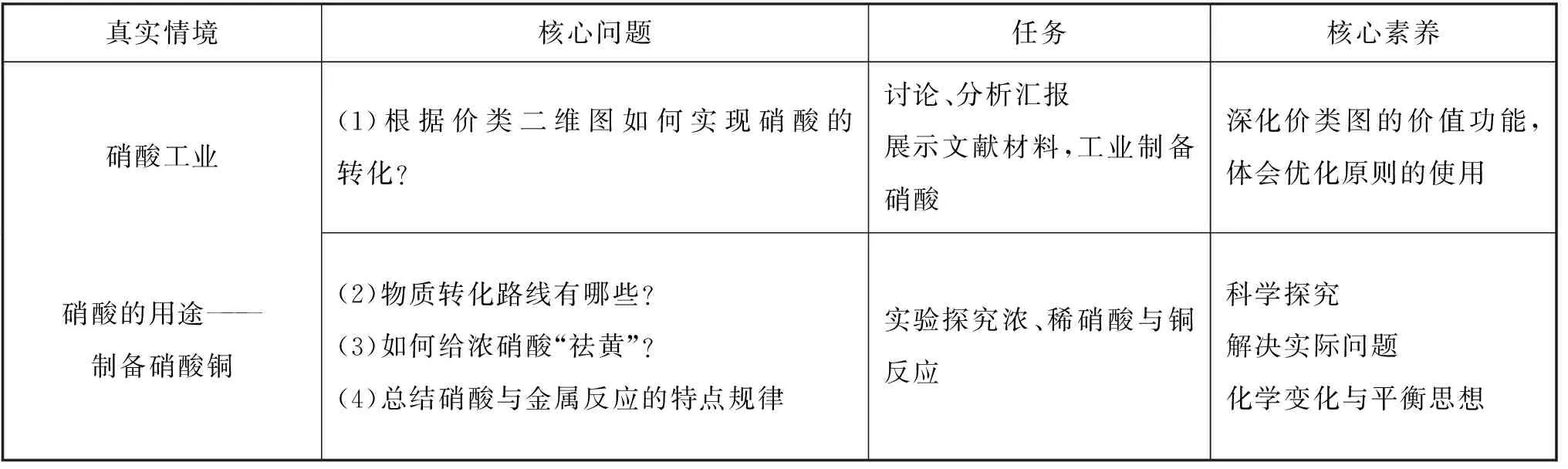

第3课时 硝酸

表5 第3课时教学过程

(三)单元目标任务在分课时中的具体实施

第1课时——初步建构模型阶段,形成探究思路,提升认知能力。

围绕着自然氮肥、模拟雷雨,探究氮肥在人类早期农业中的作用,及氮氧化物对生态的影响。笔者创设了3个情境,提出了3个问题来贯穿整个课堂。(1)氮元素在自然界中是如何循环的?(2)N、NO、NO是如何相互转化的?(3)如何预防酸雨?如何利用物质转化,变废为宝?层层递进推动教学的发展。问题(1)主要任务是了解氮循环,建立“价类”二维图,培养建构模型能力和树立物质转化观。

问题(2)的主要任务是结合元素周期律和原子结构,预测N的性质和反应条件,再通过“价类”图,预测NO、NO的性质及转化,提出假设,小组讨论设计验证方案,相互评价实验方案,再筛选优质方案,进行实验探究,目的是掌握物质的性质,体验氮的固定对人类生存的重要意义,培养学生分析问题、解决问题、宏观辨识与微观探析的学科素养。问题(3)主要任务是让学生参与社会问题的讨论,撰写小论文,目的是培养学以致用的能力,为建设和谐美好的中国而贡献自己的力量。

第2课时——思维拓展阶段,深化认知模型,建立价态和类别间相互转化模型,理解氮及其化合物的重要性质。

围绕着工业氮肥的发展史,沿用第1课时的学习方法,创设了3个真实的情境,依据情境,学生会发现不同的问题,抽离出4个密切相关的问题。(1)氨水为什么可以直接做氮肥?(2)现在为何不用氨水做氮肥?(3)氮肥袋上的标识说明什么?(4)如何得到硝态氮肥?层层递进,推动新课的进展。问题(1)的主要任务是通过完成喷泉实验的探究以及分析氨水成分这样的探究和抽象概括的任务,学习氨气与水反应。通过实验探究,培养学生探究能力,通过早期氨水做氮肥的事实,认识到化学对农业所做出的突出贡献。培养学生的科学精神与社会责任。

问题(2)的主要任务是引起学生认知冲突,激发学生思考液态氮肥被取代的原因,深化氨水的性质,结合价类图推测可替代的氮肥,提出假设,设计合理的方案,进行实验探究,来学习氨气与酸反应生成铵盐,体会铵盐对于农业以及生命的重要保障。培养学生分析问题、解决问题的能力。问题(3)是情境中的情境,紧接铵盐情境,主要任务是通过氮肥铵盐的农用化肥袋的施用图标,指导学生讨论学习铵盐的性质,培养学生抽象概括的能力,培养思维的敏捷性。问题(4)的主要任务是学生根据情境和问题,沿用学习物质性质的一般思路和方法,根据价类图来预测性质,提出假设,交流设计方案,进行探究,得出结论,来学习氨气的还原性。学习氨气的催化氧化。体会通过氧化还原反应原理,实现含有不同价态的同种元素的物质转化。体验反应受到条件的影响的科学精神和创新意识。结合时代背景通过氮肥的发展史体会科技发展,奋斗强国的重要意义。

第3课时——综合能力整体提升,深化物质转化观、元素守恒观以及可持续发展观。

第3课时利用前两课时建立的两个模型,来设计制备硝酸和硝酸盐的路线,设计物质转化路径,选择优化方案,在解决问题中来学习硝酸的化学性质。笔者创设了2个真实情境,抽离出4个问题。(1)根据价类图如何实现硝酸的转化?(2)物质转化路线有哪些?(3)如何给浓硝酸“祛黄”?(4)总结硝酸与金属反应的特点规律。由此可以看出,问题是相辅相成的,问题(3)是在解决问题(2)中衍生的问题,利用情境中的情境,在铜和浓硝酸的实验探究中,发现浓硝酸有颜色,培养仔细观察,善于思考的好习惯,落实宏观辨识与微观探析的核心素养。

三、教学反思

(一)真实有效的课堂问题,增强批判性思考

真实的情境素材能够激发学生学习的积极性。情境素材越朴实,越贴近学生生活实际,越能承载有效的课堂问题,越能使得学生积极参与,在解决实际问题的过程中进行批判性思考以及完成知识的构建与反思。

(二)转变设计理念,服务育人目标

日常教学目标,往往聚焦本节课的知识,以及教学目标突出,难点突破,很少关注到学生学的过程。不知道学生是怎么学习的,以及学得怎么样,既忽视了学生学习过程中所采用的学习方法,也忽视了学生在陌生情境中的知识迁移运用能力、解决实际问题的能力。因此,教师在教书育人上,也要有大格局,树新观念,不断学习,充实自己,提高自己的人文素养和社会担当,以便更好地整合资源,驾驭课堂,落实核心素养。

(三)整体设计教学单元,实现深度学习

本案例基于课时教学目标的素养发展要求,对单元教学进行整体设计,交叉融合N、NO、NO、NH、HNO的性质探究活动和以通过氮肥的发展史相关的实际问题为主线的活动。学生在学科活动中总结归纳氮及其化合物的性质,整理清楚物质的性质及其相互转化关系;在实际应用活动中解决实际问题,迁移学科知识,认识学习化学的一般思路和方法,从而实现深度学习。