不同品种小麦根系分泌物对黄瓜生长、枯萎病发生及病原菌的影响

2022-10-01吴金宝付连双刘守伟吴凤芝

董 航 吴金宝 秦 开 姜 振 付连双 吕 爽 刘守伟*吴凤芝

(1 黑龙江省农业科学院牡丹江分院,黑龙江牡丹江 157000;2 东北农业大学园艺园林学院,黑龙江哈尔滨 150030;3 东北农业大学农学院,黑龙江哈尔滨 150030;4 黑龙江农业工程职业学院,黑龙江哈尔滨 150025)

黄瓜(L)栽培范围广、面积大,但由于连续种植,栽培方式不当等原因,导致土壤条件恶化,产生连作障碍,使黄瓜土传病害日益严重(武春成 等,2014;李书强 等,2017)。黄瓜枯萎病为土传病害的一种,据统计每年发病率可达到30%,已经成为影响果实产量、品质,制约生产以及降低利润的重要因素之一(王俊红,2020)。

近年来,利用植物化感作用原理合理安排轮作及间、混、套作的栽培模式,可以明显防控土壤连作障碍(于高波 等,2011)。如万寿菊-烟草轮作能够改善土壤根际微生物环境,缓解连作障碍(黎妍妍 等,2021)。小麦(L.)是化感植物的一种,其伴生黄瓜可以降低黄瓜白粉病、霜霉病和枯萎病的发病率,同时还能促进黄瓜生长,显著提高土壤过氧化酶等的活性,改变根际土壤环境,从而减轻病害发生(韩哲,2012);其与黄瓜间作能够提高黄瓜产量,同时还能降低黄瓜角斑病、霜霉病及枯萎病的病情指数(吴凤芝和周新刚,2009)。孙丛丛等(2013)研究发现小麦根系分泌物能够明显促进西瓜种子萌发,并且可抑制枯萎病菌的生长;吴凤芝等(2014)的研究亦表明小麦根系分泌物及伴生小麦均可以促进黄瓜幼苗生长,改变土壤真菌群落结构。从以上研究结果可以看出,在伴生栽培模式中,一定程度上是伴生植物根系分泌物起作用,作物的根系分泌物是联系土壤、根系和微生物的纽带,化感作用就是通过植物根系向土壤分泌物质而实现的(Michael &Birkett,2001),根系分泌物进入土壤中使土壤微生物群落恢复多样性,促进作物生长,从而减轻病害发生。孙丛丛等(2013)研究发现,不同品种小麦根系分泌物对西瓜幼苗株高、茎粗及全株干、鲜质量的影响不同;马亚飞等(2011)研究表明,不同品种小麦根系分泌物对黄瓜种子发芽率和幼苗根长、胚轴长、单株鲜质量的影响均存在差异;杨平(2011)研究表明,不同品种小麦根系分泌物对黄瓜幼苗叶片中保护酶活性影响也同样存在着差异。综上可知,合理栽培模式是防治病害的有效方法之一,其中根系分泌物在伴生栽培模式中起到了重要的化感作用,不同品种小麦化感作用能力是不同的,生产上需要获得抗性更好的小麦品种,通过伴生等合理的栽培模式来减缓作物病害的发生。

本试验以黄瓜品种金秋1 号为试材,采用盆栽方式,通过浇灌不同品种小麦根系分泌物,研究其对黄瓜植株形态指标、干鲜质量及枯萎病发病情况的影响;同时采用皿内培养法,研究其对黄瓜枯萎病病原菌菌落直径、生物量、孢子萌发率及孢子产量的影响。以期筛选出对黄瓜枯萎病具有一定调控作用的小麦品种,为小麦伴生黄瓜栽培模式的应用及进一步开展黄瓜连作障碍问题的研究提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试土壤为东北农业大学向阳基地大田土,铵态氮含量44.78 mg · kg,硝态氮含量166.496 mg · kg,速效磷含量326.37 mg · kg,速效钾含量315.79 mg · kg,全氮含量1.29 g · kg,全磷含量1.63 g · kg,有机质含量64.37 g · kg,pH 值7.6,EC 值1.15 mS · cm。供试黄瓜品种为金秋1号,购自黑龙江省哈尔滨市新春天种子商店。供试菌株为黄瓜枯萎病菌(f.sp),由东北农业大学园艺设施工程中心温室内的黄瓜枯萎病病株中分离得到。

供试15 个小麦品种的名称及来源见表1。

表1 供试小麦品种名称及来源

1.2 试验设计

1.2.1 不同品种小麦根系分泌物对黄瓜枯萎病发病情况及黄瓜生长的影响 试验于2020 年8 月14 日至10 月7 日在东北农业大学向阳基地大棚内进行,黄瓜常规育苗,两叶一心时定植于花盆(外口径22.5 cm ×高14 cm)内,从定植后第7 天开始,分别向盆内浇灌30 mL 不同品种小麦根系分泌物,共15 个处理,每3 d 浇灌1 次,共4 次,以浇灌相同体积的蒸馏水为对照,每处理3 次重复,每重复5盆,随机区组排列,设置保护行。于第2 次浇灌后的第1 天,在盆内接入30 mL 浓度为1 × 10cfu ·mL的黄瓜枯萎病病原菌孢子悬浮液,接菌后第20 天调查黄瓜枯萎病的发病情况,计算发病率、病情指数和防治效果;同时测量株高、茎粗,测定地上部和地下部的干、鲜质量,每个处理测(取)3 株。

1.2.2 不同品种小麦根系分泌物对黄瓜枯萎病病原菌生长发育的影响 试验于2020 年10—12 月在东北农业大学园艺园林学院设施生理生态实验室进行。

小麦根系分泌物浓度的筛选:将小麦品种D123 常规播种于育苗盘中,待麦苗长至15 cm 时提取其根系分泌物。设置4 个根系分泌物浓度处理,分别为10%、20%、30%、40%;浓度计算依据:浓度为10%的处理是在培养皿中添加2 mL 所提取根系分泌物、18 mL PDA 培养基,每个培养皿含根系分泌物和培养基混合物共20 mL;以不添加小麦根系分泌物的培养基为对照,每处理3 次重复,每重复10 个培养皿。接入近期活化好的1 块同龄、直径为5 mm的黄瓜枯萎病病原菌菌饼培养7 d后,采用十字交叉法测量菌落直径,筛选出对黄瓜枯萎病病原菌抑制效果最好的处理浓度。

病原菌菌落直径的测定:将15 个小麦品种的根系分泌物均按前期筛选的30%浓度添加到PDA培养基中,共15 个处理,以不添加小麦根系分泌物的培养基为对照,接入近期活化好的1 块同龄、直径为5 mm的黄瓜枯萎病病原菌菌饼培养7 d后,采用十字交叉法测量菌落直径;每处理3 次重复,每重复10 个培养皿。

病原菌生物量的测定:取活化好的1 块同龄、直径为5 mm 的菌饼,分别接种于含30%不同品种小麦根系分泌物的30 mL 液体培养基(将9 mL 根系分泌物添加到21 mL 液体PDA 培养基内,装于100 mL 的锥形瓶,下同)中,共15 个处理,以添加等量无菌水的培养基为对照,每处理3 次重复,每重复5 瓶。置于摇床170 r · min、28 ℃下振荡培养7 d,达到恒定质量后过滤,并在80 ℃下干燥12 h 后测定病原菌生物量(干质量)。

病原菌孢子萌发率的测定:取活化好的1 块同龄、直径为5 mm 的菌饼,分别接种于含30%不同品种小麦根系分泌物的30 mL 液体培养基中,共15 个处理,以添加等量无菌水的培养基为对照,每处理3 次重复,每重复5 瓶。置于摇床170 r ·min、28 ℃下振荡培养12 h 后,镜检孢子萌发情况,每重复镜检10 个视野,计算孢子萌发率。

孢子萌发率=萌发孢子数量/观察总孢子数量× 100%病原菌孢子产量的测定:取活化好的1 块同龄、直径为5 mm 的菌饼,分别接种于含30%不同品种小麦根系分泌物的20 mL 固体培养基(将6 mL 根系分泌物添加到14 mL 固体PDA 培养基内,装于底外径90 mm、高18 mm 的培养皿)中,共15 个处理,以添加等量无菌水的培养基为对照,每处理3 次重复,每重复10 个培养皿。培养皿倒置于温度28 ℃,相对湿度80%的人工智能培养箱中暗培养5 d 后,将培养皿中的病原菌制成15 mL的菌悬液,镜检孢子数量。

1.3 测定项目和方法

1.3.1 小麦根系分泌物的提取 小麦常规播种于育苗盘中,待株高15 cm 时将植株连土取出,浸泡于水中,根际土被水泡透后用手将根系轻揉干净,用清水反复冲洗,最后用去离子水冲洗3 遍。配制0.05 g · L的无水氯化钙溶液备用,选取适合的容器将植株放入,倒入配制好的无水氯化钙溶液,刚刚完全没过根系即可。用锡纸将容器包裹严,叶片露出,置于光照培养箱中,6 h 后将根系取出,剩余溶液抽滤后用配制好的无水氯化钙溶液定容,即10 mL溶液中含1 g 根鲜质量的小麦根系分泌物。最后用孔径为0.22 μm(水系)的微孔滤膜过滤后装瓶,-80 ℃冰箱保存备用(吴凤芝 等,2002;田晴 等,2020)。

1.3.2 病原菌的活化 采用PDA 培养基进行病原菌的活化培养(董新篁和凌志波,1998)。在超净工作台中,待灭菌后的PDA 固体培养基冷却到手可触碰的温度时快速倒入培养皿内,每皿约20 mL,以铺满皿底为度。彻底冷却且皿盖上无水后接种,用牙签挑取一小块病原菌菌种放于培养基的中央,封口膜封严防止杂菌污染,培养皿倒置于培养箱中暗培养7 d,箱内温度28 ℃,相对湿度80%。

1.3.3 病原菌孢子悬浮液的制备 取近期活化好的1 块同龄、直径为5 mm 的菌饼,接种于液体PDA培养基中,瓶口封严,振荡培养(28 ℃、120 r ·min)。7 d 后取出,10 000 r · min离心10 min,弃上清液,用无菌水将病原菌孢子重新悬浮,使用血细胞计数板测定孢子数量,配制成浓度为1 × 10cfu · mL的孢子悬浮液备用。

1.3.4 黄瓜枯萎病发病情况调查 黄瓜枯萎病病情分级标准和计算公式参照石延霞等(2015)的方法。

分级标准:0 级,植株生长健康无症状;1 级,茎叶轻微症状;2 级,茎出现坏死斑,叶片黄化,发病叶片萎蔫下垂;3 级,植株中度萎蔫,真叶变黄或真叶萎蔫下垂;4 级,植株严重萎蔫,最终枯死。

发病率=发病株数/调查总株数× 100%

病情指数=∑(病级株数 × 代表级数)/(总株数×最高级值)× 100

防治效果=(对照病情指数-处理病情指数)/对照病情指数× 100%

1.3.5 黄瓜植株生长指标测定 株高:使用卷尺测量植株子叶到生长点的长度。茎粗:使用游标卡尺测量植株子叶下方1 cm 处的宽度。地上部干、鲜质量测定:先剪取地上部茎秆和叶片测定鲜质量,然后放入烘箱105 ℃杀青0.5 h 后,80 ℃烘干至恒重,测定其干质量。地下部干、鲜质量测定:将植株根部用清水反复清洗,再用吸水纸吸干水分后测定鲜质量,然后放入烘箱105 ℃杀青0.5 h 后,80℃烘干至恒重,测定其干质量。注意:烘箱使用时应每隔2 h 关闭电源1 次,避免高温干燥造成失火;称重时,使用0.01 g 电子天平。

1.4 数据处理

利用Excel 2016 软件进行原始数据处理,运用OriginProPorable 软件制图,利用SPSS 16.0(SPSS Inc.,USA)软件进行不同处理间的差异显著性分析(<0.05)。

2 结果与分析

2.1 不同品种小麦根系分泌物对黄瓜枯萎病发病情况的影响

由表2 可以看出,X04、X12 根系分泌物处理的黄瓜枯萎病发病率均显著低于对照,其余小麦品种处理与对照无显著差异;X01、X02、X03、X04、X05、X08、X09、X10、X12 根系分泌物处理的黄瓜枯萎病病情指数均显著低于对照,防治效果均在45%以上。不同品种处理间以X04 根系分泌物处理的黄瓜枯萎病病情指数最低,防治效果最好。

表2 不同品种小麦根系分泌物对黄瓜枯萎病的影响

2.2 不同品种小麦根系分泌物对黄瓜生长的影响

表3 表 明,X01、X02、X03、X04、X05、X06、X08、X09、X10、X12 根系分泌物处理的黄瓜株高、茎粗均显著高于对照,X11、X15 根系分泌物处理的株高显著低于对照,而X07、X13、X14 根系分泌物处理的株高、茎粗与对照差异不显著。各品种处理间相比较,以X04 根系分泌物处理的黄瓜株高最高、茎最粗,且均显著高于其他品种。

表3 不同品种小麦根系分泌物对黄瓜株高和茎粗的影响

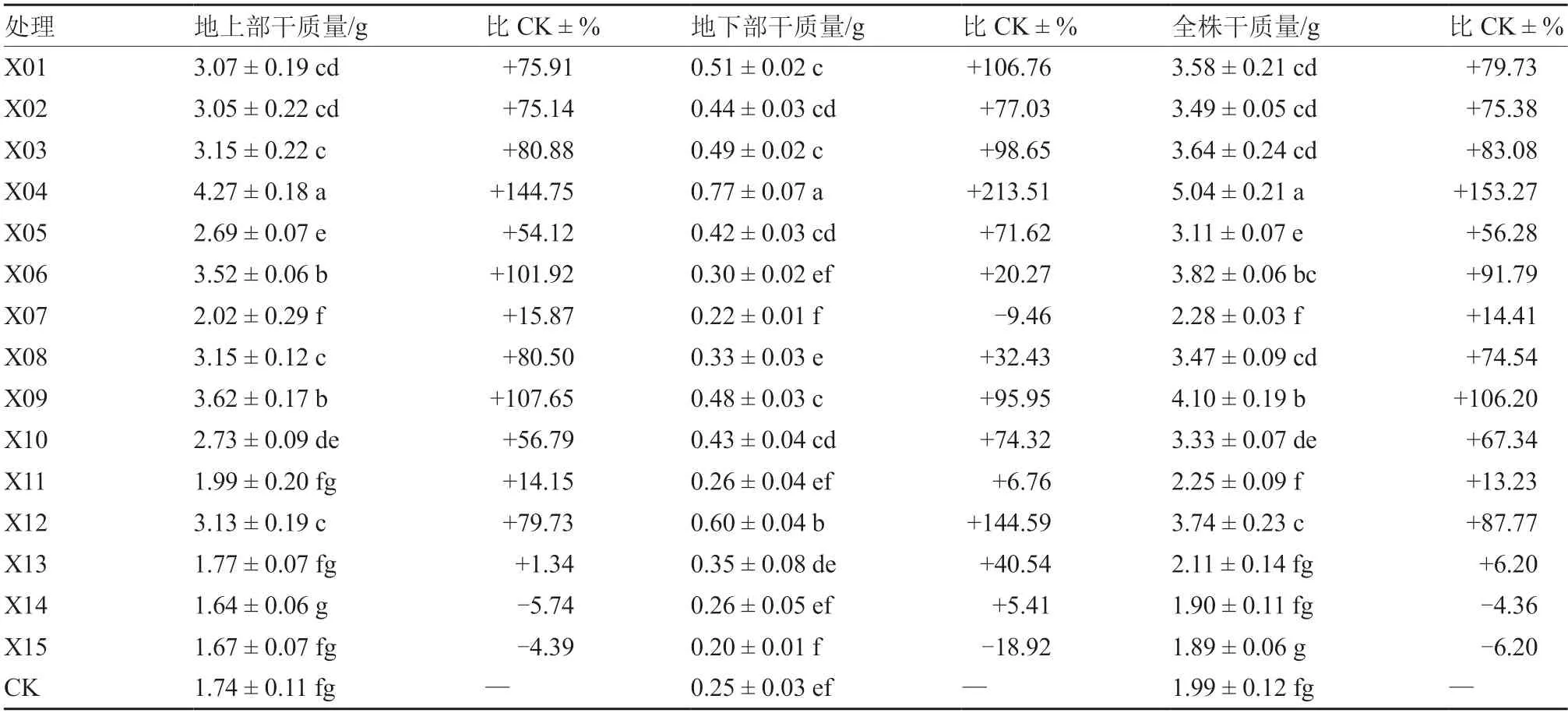

由表4 可知,X01、X02、X03、X04、X05、X06、X08、X09、X10、X12 根系分泌物处理的黄瓜地上部及全株干质量均显著高于对照;X01、X02、X03、X04、X05、X09、X10、X12 根系分泌物处理的地下部干质量显著高于对照;其余小麦品种处理的地上部、地下部及全株干质量与对照无显著差异。各品种处理间相比,以X04 根系分泌物处理的黄瓜地上部、地下部及全株干质量最高,且均显著高于其他品种。

表4 不同品种小麦根系分泌物对黄瓜植株干质量的影响

从表5 可以看出,除X11、X14、X15 根系分泌物处理外,其余小麦品种处理的黄瓜地上部及全株鲜质量均显著高于对照;X01、X04、X08、X09、X10、X12、X13 根系分泌物处理的地下部鲜质量显著高于对照。各品种处理间以X04、X09、X12 处理的黄瓜地上部、地下部及全株鲜质量较高;其中,X04 处理最高,且均显著高于其他品种。

表5 不同品种小麦根系分泌物对黄瓜植株鲜质量的影响

2.3 不同品种小麦根系分泌物对黄瓜枯萎病病原菌生长发育的影响

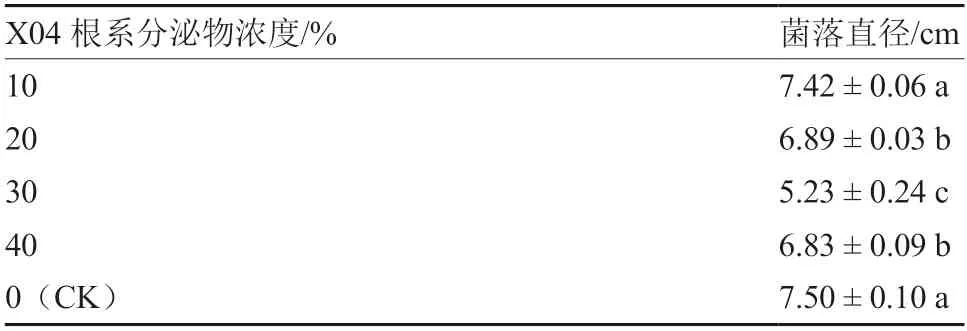

根据以上试验结果,X04 根系分泌物对黄瓜生长和枯萎病发病的正向影响效果最好。进一步测定不同浓度X04 根系分泌物对黄瓜枯萎病病原菌生长发育的影响。表6 表明,添加X04 根系分泌物的浓度为20%、30%、40%时,黄瓜枯萎病病原菌菌落直径均显著低于对照,其中浓度为30%时的菌落直径最小,因此选取添加浓度为30%的小麦根系分泌物进行后续试验。

表6 不同浓度小麦根系分泌物对黄瓜枯萎病病原菌生长的影响

从图1 可以看出,X01、X02、X03、X04、X05、X08、X09、X12、X15 根系分泌物处理的黄瓜枯萎病病原菌菌落直径、孢子萌发率均显著低于对照,X06、X07、X10、X11、X13 根系分泌物处理的病原菌孢子萌发率显著高于对照,而X14 根系分泌物处理的菌落直径和孢子萌发率与对照无显著差异;除X06、X10、X13、X14 根系分泌物处理外,其他小麦品种处理的病原菌生物量均显著低于对照;X01、X02、X03、X04、X09、X12 根系分泌物处理的病原菌孢子产量均显著低于对照,X06、X07、X10、X11、X13、X14 根系分泌物处理的病原菌孢子产量显著高于对照,X05、X08、X15 根系分泌物处理与对照无显著差异。各品种处理间以X03 处理的黄瓜枯萎病病原菌菌落直径最小,X01、X03、X04 处理的病原菌孢子萌发率较低,X04 处理的病原菌生物量、孢子产量最低。

图1 不同品种小麦根系分泌物对黄瓜枯萎病病原菌生长发育的影响

3 讨论与结论

3.1 不同品种小麦根系分泌物对黄瓜枯萎病发病情况及黄瓜生长的影响

黄瓜连作障碍问题严重,枯萎病危害大,采用化学防治易破坏生态环境。利用合理的间、轮、套作可以有效减缓黄瓜病虫害的发生,在现代农业生产中也得到了广泛的应用(吴凤芝和周新刚,2009)。洋葱与棉花间作的栽培模式促进棉花根系生长发育的效果较好,棉花轮作小麦的栽培模式次之(吴国丽 等,2019);白三叶、百喜草分别与树莓间作对树莓的株高、根长及鲜质量都有促进作用(隋宝强,2008);小麦与黄瓜轮作提高了土壤微生物多样性指数、丰富度指数及均匀度指数,从而提高了黄瓜产量(吴凤芝和王学征,2007)。张国华(2008)研究发现,植物根系向根际环境中分泌的某些物质,或者这些物质的分解产物是具有一定化感潜力的;西芹浸提液对黄瓜植株株高、茎粗、叶面积均有显著的促进作用。小麦根系分泌物能降低西瓜连作土壤中尖饱镰刀菌的菌群丰度,提高木霉菌的菌群丰度,从而降低西瓜枯萎病的发生(田晴 等,2020)。

以上试验结果均表明,在不同栽培模式中,植物根系分泌物起到了重要的作用,植物根系分泌物及其后续分解物中产生的某些物质具有一定化感潜能,产生多种化感物质。植物种子萌发期、幼苗生长期及病原菌的生长发育均受其影响,对主栽作物也会产生有利或有害的影响,亦对主栽作物病害的发生情况有影响。小麦是具有化感作用的植物,本试验研究了不同品种小麦根系分泌物对黄瓜枯萎病发病率、病情指数、防控效果及黄瓜生长的影响,结果表明不同品种小麦的影响是不同的,X01、X04、X09、X10、X12 根系分泌物处理可以减少黄瓜枯萎病的发生同时又能促进黄瓜生长,其中X04处理的效果最好。这一结果与杨平(2011)研究发现不同小麦根系浸提液对黄瓜生长影响的程度是不同的结论相似。

3.2 不同品种小麦根系分泌物对黄瓜枯萎病病原菌生长发育的影响

苏世鸣等(2008)研究发现不同水稻品种对西瓜枯萎病菌的影响不同,ELIO 和4007 的根系分泌物抑制病原菌孢子萌发,抑制病原菌生长,降低西瓜枯萎病的发病率。韩雪等(2006)研究发现抗病黄瓜品种的根系分泌物对尖孢镰刀菌产生抑制效果,感病、中抗及抗病品种根系分泌物中的糖类物质含量明显不同,抗病品种根系分泌物中糖类物质含量最低,能够抑制病原菌生长。本试验结果表明,X01、X02、X03、X04、X09、X12 根系分泌物对黄瓜枯萎病病原菌生长发育具有一定的抑制作用,X03 处理的菌落直径最小,X04 处理的病原菌生物量和孢子产量最低,X01、X03、X04 处理的孢子萌发率较低,整体上以X04 根系分泌物处理抑菌效果最好。这一结果与前人研究结果相似,证实了同种作物的不同品种根系分泌物对病原菌生长发育的影响效果是不同的。

综合以上试验结果可得X01、X04、X09、X12这4 种小麦根系分泌物既能减缓黄瓜患病情况、促进生长,又能抑制病原菌的生长发育,其中X04的效果最好,分析这些小麦减缓黄瓜枯萎病发生的原因可能是其根系分泌物直接抑制了枯萎病病原菌的生长发育。植物根系是土壤、植物、微生物之间互相联系的纽带,根系分泌物是植物产生的,是在植物代谢过程中被释放的,它既影响植物生长又会影响土壤环境及土壤养分情况(齐泽民和卿东红,2005)。李春霞(2019)研究表明,小麦根系分泌物通过影响土壤中微生物来调控西瓜根系枯萎病抗性基因(木质素生物合成和植保素基因)的表达,提高西瓜自身抗性,从而降低枯萎病的发生。本试验结果也表明,X05、X10 根系分泌物处理虽然减少了黄瓜枯萎病的发生,但不能直接抑制病原菌的生长发育,结合前人试验结果综合分析可能是根系分泌物中的某种物质,或物质被微生物分解后产生的有利成分,让黄瓜根际土壤环境发生了改变,最终减少黄瓜枯萎病的发生;还可以从结果中发现,不同品种小麦根系分泌物的作用能力是不同的,分析可能是根系分泌物中的成分或者成分的含量不同导致其化感作用不同。董艳等(2015)在对不同枯萎病抗性蚕豆品种的根系分泌物研究中发现,感病品种的根系分泌物中谷氨酸、苏氨酸含量较高,和枯萎病病情指数呈正相关,而丝氨酸含量与枯萎病病情指数呈负相关。乜兰春等(2007)研究表明,黑籽南瓜、西瓜根系分泌物中含有的糖、氨基酸等组分对西瓜枯萎病菌有一定的抑制作用,翟子翔等(2020)研究表明,外源添加邻苯二甲酸对香蕉枯萎病菌生长有抑制作用,而抗病香蕉品种根系分泌物中的邻苯二甲酸含量是感病品种的两倍。上述研究可表明,因为不同品种根系分泌物的成分或含量是有所不同的,所以其所起到的作用也不尽相同,但有关这些不同根系分泌物的组成成分对黄瓜枯萎病发生和对病原菌生长发育具体有哪些影响,尚需进一步研究。