西藏吉隆县它日普岩画调查简报*

2022-09-29四川大学考古文博学院四川大学中国藏学研究所西藏自治区文物局吉隆县文物局

四川大学考古文博学院 四川大学中国藏学研究所西藏自治区文物局 吉隆县文物局

它日普岩画所在的吉隆县吉隆镇位于西藏日喀则市西南部喜马拉雅山南坡一条狭长幽深的沟谷之中,南与尼泊尔接壤,与中尼边境吉隆口岸直线距离约22千米。该岩画点于2011年发现并引起了学界注意,之后有学者对其中部分图像进行过简单的报道和初步研究,但却未对这处岩画的详细内容进行全面刊布,导致许多重要信息仍不为学界所知。鉴于它日普岩画在地理位置、环境及内容等方面的特殊性和重要性以及在研究和认识青藏高原岩画的分布环境、时代、创作人群与宗教属性等方面所具有的学术价值,2017年7月,由四川大学考古学系、四川大学中国藏学研究所及吉隆县文物局组成的“‘丝绸之路’南亚廊道(西藏段)蕃尼古廊道”联合考古调查队对岩画进行了系统调查。现将调查收获简报如下。

一、位置与环境

它日普岩画位于日喀则市吉隆县吉隆镇玛嘎村西侧约1千米的山崖上,地理坐标为N28°26′16.91″,E85°4′9.44″,H3377米(图一)。岩画点位于吉隆河谷西侧山腰上部一处较为陡直的崖面上(图二),崖面凹凸不平且较为破碎,岩体为水平层理明显的砂质页岩。该处崖面高约9.5、宽约9米,整体朝向为北偏东80°;由上到下逐渐向内倾斜形成一个岩厦,坡度约为110°,故部分被遮盖的图像保存较好。不过,由于崖面及边缘地带长有较多的小草和苔藓,加之雨水淋浸,导致许多岩画图像遭到破坏,推测最初规模可能更大。它日普岩画所处位置和环境与西藏发现的大部分岩画不同,位于茂密的丛林之中,周围长满了树木,环境阴湿。岩画所在陡崖下部约100米处为一个比较开阔的山间平坝,从残存的遗迹来看,原有居址和耕地,但现在已经基本荒废,长满草木。

图一 它日普岩画位置图

图二 它日普岩画自然环境

二、岩画内容

它日普岩画的制作技术和图像风格比较一致,系用红褐色颜料涂绘而成,具体可分为平涂剪影式和线绘轮廓式两种。由于岩面破碎及自然破坏等因素,该岩画中的图像大都比较小且分散,许多图像已经无法辨识具体内容。现根据图像的分布位置及聚散情况将这处岩画的图像分为8组(图三),按照从上到下、从北向南的顺序依次进行分组编号,各组画面下又依序进行个体图像的编号,如2017JTY①:1代表2017年调查的吉隆县它日普岩画第1组画面的第1个图形。

图三 图像分布与画面分组

(一)2017JTY①

Y①组画面位于崖面北侧上部,为该处岩画分布的最高处。该区域的岩面上长有较多的白色苔藓,导致一些图形被掩盖而无法辨识。本组画面中的图像分布稀疏,多数用线条绘制,局部可能有平涂现象。可见5处彩色痕迹,其中三个图像比较明确(图四)。

图四 2017JTY ①

Y①:1 位于该组画面的最高处,比较清晰,由三个元素组成,包括正旋的雍仲符号(即卐,亦称“万”字符号)及其上部之左、右两侧的括弧线和圆圈纹。其中括弧线应该表现的是月亮,圆圈应该表现的是太阳。该图像高约15、宽约14厘米。

Y①:2 位于该组画面之北侧中部,局部被苔藓掩盖,具体内容已不清晰,可能为一个雍仲符号(卐)。该图像高约8、宽约7.4厘米。

Y①:3 位于该组画面之南侧中部,局部保存较差,其形象可能为树木或植物。该图像局部应采用平涂法创作,高约33、宽约28厘米。

Y①:4 位于该组画面之北侧下部,可见密集的红褐色颜料,但具体内容已经无法辨识。颜色分布区域长约15.2、高度约6厘米。

Y①:5 位于该组画面之南侧下部,甚小且绘制不清晰,似一个扬尾奔跑的动物形象。图像长约3、高约2厘米。

(二)2017JTY②

Y②组画面位于Y①组画面的南侧斜下区域,有5个人工绘制的色彩痕迹(图五)。

图五 2017JTY ②

Y②:1 位于该组画面之北侧上部,为线绘轮廓式图案。局部颜色已经暗淡脱落,图像不清晰而难以辨识,可能为一动物形象。图像长约9.2、高约7.2厘米。

Y②:2 位于Y②:1南侧并与之紧邻,为线绘轮廓式图案。局部颜色亦已经暗淡而无法辨识图像的准确内容,应该亦为一动物图像。图像长约16.2、高约13厘米。

Y②:3 位于Y②:2下侧,系用线条绘制的一个轮廓式动物图案,可能是鹿或羊一类的带角动物。图像长约7、高约4厘米。

Y②:4、5 位于该组画面南侧较远位置,仅见红色颜料,具体内容不明。

(三)2017JTY③

Y③位于Y②的南侧斜下区域,图像较多,保存较好,其中有9个图像比较明确(图六、七)。

图六 2017JTY ③整体

Y③:1 位于该组画面的北上角,图像较清晰,由五条平行的短竖线组成,似用涂色的手指涂抹而成。整个图像长13、高约6.4厘米,各线段宽度在1~2厘米之间。

Y③:2 位于Y③:1南侧斜下部,局部色彩已经漫灭不清,但能大致判断其形,应该为正旋的雍仲符号(卐)。图像长12、高约8厘米。

Y③:3 位于Y③:2下侧,图像较为模糊,由两个元素组成,推测可能为日、月图案。该图像长约7.6、高约6.4厘米。另外在Y③:2、3之南侧隐约可见红褐色痕迹,但内容不详。

Y③:4 位于Y③:3南边斜下侧,内容与Y①:1接近,图案较清晰,由正旋的雍仲符号(卐)及其上部的月亮和太阳图案组成,其中雍仲符号的四个旋翼之内各有一个圆点。该幅图像长约12、高约13厘米。

Y③:5 位于Y③:4南侧,在两者之间的上部还有一点红色颜料,具体内容不明。该图像局部颜色较暗淡,但内容较清晰,为正旋的雍仲符号(卐),在四个旋翼之间各有一个圆点。该图像长约8.8、高约7.6厘米。

图七 2017JTY ③局部

Y③:6 位于Y③:5下侧,图像下部颜色暗淡不清,上部较清晰,整体造型应该为一个扬臂立人形象。该图像长约10、高约9.8 厘米。该图像下部还有一段红褐色痕迹,具体形象不明。

Y③:7 位于Y③:4之下部偏北处,为五条平行的短线段组成,其中最南侧的线段已经模糊不清,另外四段较明显。该图像应该亦为人的指印痕迹,长9、高约10厘米,线段宽度多在1厘米左右。

Y③:8 位于Y③:7斜下部,应该亦为五根长短不一的竖短线组成的图案,其中最北边的竖线痕迹已不明确。该图像长约13.2、高约9.2厘米。

Y③:9 位于Y③:6南侧,局部颜色已经不清晰;该图像为线条组成的方形网格图案,可能象征房屋。图像长约12、高约11厘米。

除上述比较明确的图案外,Y③组画面及附近区域至少还有9处模糊的红褐色痕迹,但因苔藓遮盖或颜色暗淡已经无法识别具体形态和内容。

(四)2017JTY④

Y④组画面位于Y③下侧,绘制于一小片平行于地面而呈岩厦状的岩面上,与其他组画面垂直。因该处岩面能够遮光避雨,所以岩画保存较好,颜色和图像十分鲜艳和清晰。该组画面共3个图像(图八)。

图八 2017JTY ④

Y④:1 位于该组画面的西南部,系用红褐色颜料平涂而成,内容为马。该图像长18、高11.2厘米。

Y④:2 位于Y④:1东南,二者紧邻,为反旋的雍仲符号(卍)。图像长18、宽9.2厘米。

Y④:3 位于Y④:2东北侧,二者紧邻。该图像应为人物,双脚叉开呈八字形,双手扬起,其中一手似持带格剑,另一手似持盾。图像长11.6、高12厘米。

(五)2017JTY⑤

Y⑤组画面位于崖面南部偏下区域,Y④下侧,保存较好,分布集中,共有8个比较明确的图像(图九,1、2)。

图九 2017JTY ⑤

Y⑤:1 位于该组画面的北上角,颜色浅淡且保存较差,内容为正旋的雍仲符号(卐)。图像长8.1、高8厘米。

Y⑤:2 位于Y⑤:1南侧斜下部,为线条绘制的方形网格图案,可能象征房屋。该图像长约15、高约17厘米。

Y⑤:3 位于Y⑤:2北侧,两者紧邻。该图像模糊不清,似为一“十”字。图像长约5.8、高约4厘米。

Y⑤:4 位于Y⑤:2北侧,比较模糊,应该为一动物形象,可能为羊。该图像长约9.8、高约7.3厘米。

Y⑤:5 位于Y⑤:4北侧,二者紧邻。该图像系用红褐色颜料平涂而成,可能为獒犬。该动物造型生动,大头肥身,尾巴上翘呈S形,腿作向前奔跑状,应该表现的是对Y⑤:4这只动物的追逐场景。该图像长约17.8、高约17.2厘米。

Y⑤:6 位于Y⑤:4下部,应该表现的是一动物形象,除头部不明确外,身躯、尾及前后足均较明显。该图像长约6、高约4.5厘米。

Y⑤:7 位于Y⑤:5下部,绘制较好,为平涂式动物图案,具体为马。该图像长约10、高约5.5厘米。

Y⑤:8 位于Y⑤:7北侧,二者紧邻。该图像亦为平涂剪影式图像,为一人物形象,面向前,双手扬起左右展开;双腿叉开站立于一板状物上。板状物可能为雪橇一类的滑雪工具,作向前倾斜状,以此表现人物向前滑行追逐Y⑤:7之马的生动场景。该图像高约8.6、宽约6.5厘米。

(六)2017JTY⑥

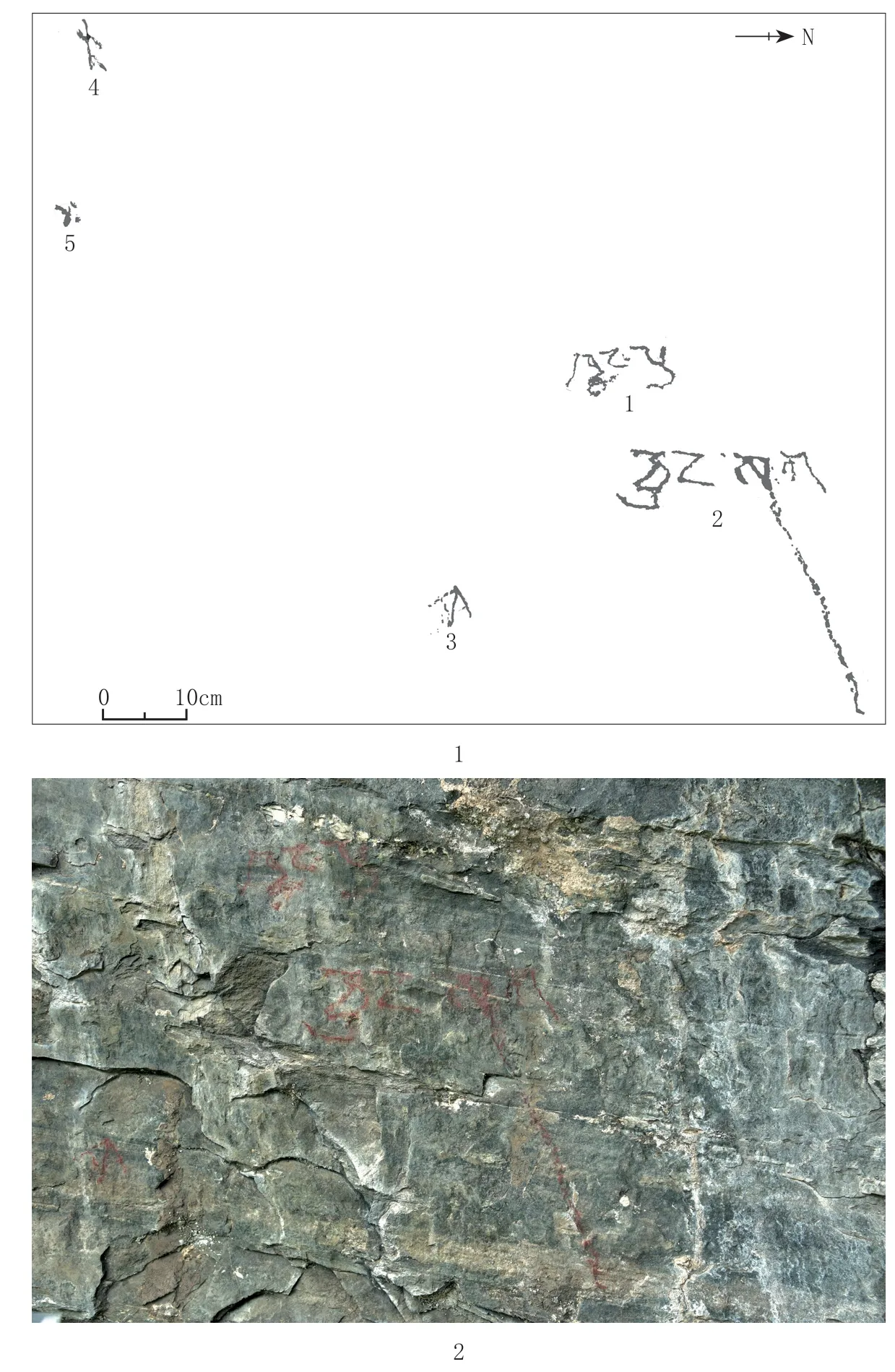

Y⑥组画面位于Y④南侧,可见5个图像,其中3个比较明确的图像中有2个为藏文(图一〇,1、2)。

图一〇 2017JTY ⑥

Y⑥:1 该图像为藏文,系用红褐色颜料绘写,内容为khyung pu(po)或khyang pu(po)。从书写颜料与方式来看,该藏文应该与周围的岩画为同一时期的作品。该图像长约13、高约6厘米。

Y⑥:2 位于Y⑥:1斜下侧,亦为藏文,内容为“cung sag”。其中“sa”字下面拉出一条很长的竖线。该藏文与其上的藏文在书写方式、风格及颜料使用方面一致,应该为同一时期的作品。该图像长约25、高约31厘米。

Y⑥:3 位于Y⑥:2南侧斜下部,似一箭头符号。长约5.1、高约5.1厘米。

Y⑥:4 位于本组画面之南上角,似为人形图像。长约3、高约6.4厘米。

Y⑥:5 位于Y⑥:4下部,图像已漫灭不清,似为雍仲符号。长约3、高约2.6厘米。

(七)2017JTY⑦

Y⑦位于Y⑥组画面的南侧斜下方,分布较稀疏,有4个图像(图一一)。

图一一 2017JTY ⑦

Y⑦:1 该图像呈“十”字形,似展翅飞鸟的形象。长约9、高约6.8厘米。

Y⑦:2 位于Y⑦:1北侧斜下方,呈“T”字造型,可能为鸟形象。长约11、高约5.5厘米。

Y⑦:3 位于Y⑦:2下部,颜色暗淡,图像模糊,似为一动物形象。长约7.2、高约2厘米。

Y⑦:4 位于Y⑦:2南侧,颜色暗淡,图像已不清晰,似为马一类的动物形象。长约8.1、高约5.9厘米。

除了上述4个图像外,本组画面中还有3处红褐色颜料痕迹,但模糊不清。

(八)2017JTY⑧

Y⑧组位于整个岩画的南侧最低处,分布稀疏,仅2个图像(图一二,1、2)。

图一二 2017JTY ⑧

Y⑧:1 该图像呈圆角梭形,中有一孔,周缘有细线,应为女阴图案。图像长约5、高约5.5厘米。

Y⑧:2 位于Y⑧:1南侧斜下方,笔划颜色较暗淡,略显模糊,内容为正旋的雍仲符号(卍)。图像长约14.6、高约23厘米。

三、初步研究

它日普岩画是吉隆县境内发现的第一处古代岩画,所处位置、环境与目前西藏发现的大部分岩画不同,位于喜马拉雅山南坡的深谷丛林之中,具有一定的特殊性。从创作技法来看,它日普岩画属于涂绘式岩画,这类岩画在西藏的发现数量要少于凿刻式岩画,目前主要发现于藏北“羌塘”及阿里地区日土县境内,所处环境一般为比较开阔的高原荒漠草原,海拔多在4500米以上。除分布环境与位置的特殊性外,它日普岩画中还有一些较为特殊的图像,如人滑雪橇图像,不见于西藏以往发现的岩画点中,是西藏岩画的新内容,有助于丰富我们对西藏岩画,尤其是涂绘类岩画的认识。目前西藏发现的涂绘类岩画主要分布在西藏西部及藏北湖滨地区,其中部分地点的涂绘岩画在内容和创作技法上与它日普岩画有一定的相似性。例如,西藏日土县曲噶尔羌岩画为一处用红色颜料涂绘的岩画,该岩画中有日月、太阳、树、带点的雍仲符号(卍),在图像及图像组合上与它日普岩画有一定的相似性。藏北涂绘类岩画主要分布于洞穴之中,其图像常见树木、雍仲符号(卍)、日月等内容,与它日普岩画有共性之处。凿刻类岩画是西藏岩画的主流,它日普岩画中的相关图像要素在这类岩画中也十分常见。例如,日土县任姆栋岩画为一处凿刻类岩画,其中也存在日、月、带点的雍仲符号(卍)、持盾人物及网格形图像等。总体来看,它日普岩画虽然在地理位置、存在环境及内容方面有一定的特殊性,但其中存在的日月、正反旋的雍仲符号(卍)、树木、人物、网格、马匹、猎犬及动物等图像都是西藏岩画中比较常见的题材,在创作技法上也没有脱离西藏岩画的整体框架,应当归入西藏岩画系统。

关于它日普岩画的年代,过去学者的判断都相对较早,一种意见认为其早期年代可上溯到距今3200年之前,晚期年代为距今2000年左右,属于西藏金属时代早期至西藏小邦国时期。另一种意见认为其时代在佛教影响之前,下限在公元7世纪之前。关于它日普岩画所属的西藏涂绘类岩画的年代,学界认为其当晚于凿刻类岩画,年代从早期金属时代一直延续到吐蕃时期甚至更晚,其中晚期的涂绘岩画已经带有明显的佛教因素。现有研究对于它日普岩画的年代判断较早,应该是没有注意到其中存在的藏文。据实地观察,它日普岩画所有的图像包括藏文均使用相同的颜料涂绘,布局疏朗且分区明显,没有打破关系,且涂绘技法和笔划风格比较一致。基于上述判断,本文认为它日普岩画中的藏文应该不是后期添写的,应该与其它图像是同一时期绘制的,这为该处岩画的年代判断提供了最直接和明确的证据。

它日普岩画中存在两组藏文,分别为“khyung pu(po)”或“khyang pu(po)”和“cung sag”。其中,第一组藏文应释读为“khyung pu(po)”,其系吐蕃时期著名的家族名字,目前可见“琼波”“琼布”“琼保”“穷波”等不同的汉文音译。第二组藏文“cung sag”单独的意义不明,推测它应与第一组藏文一起组成一个完整的人名,即在人名前冠以家族姓氏,汉文可音译为“琼波钟萨”,这是吐蕃时期贵族命名的特点。与此同时,这两组藏文从书写方式和字体格式来看,具有吐蕃时期古藏文的一些特征,尤其是“cu”字的书写最为显著,其写法与西藏现存吐蕃时期的金石碑铭和敦煌藏经洞出土的吐蕃时期的古藏文写卷中的写法吻合。基于上述认识,我们认为它日普岩画的年代可进一步推定到吐蕃时期,它将为我们辨识和判断西藏相关岩画的年代提供更多可供比对的材料和依据。其实,西藏涂绘类岩画中出现藏文并不是它日普岩画所独有的现象,在藏北纳木错周边的其多山、扎西岛等地点的洞穴涂绘类岩画中也发现有绘写的藏文题记,其中部分藏文意义不明,或与早期苯教信仰有关,其时代也可早到吐蕃时期。

据前文考证,它日普岩画中的藏文可能是一个叫“琼波钟萨”的人名,其中“琼波”应该是吐蕃时期一个著名家族的名字。据学者研究,“琼波”家族最初分布在西藏西部地区,是象雄地方(亦称“羊同”)的四大氏族之一,甚至有学者认为象雄人主要源自琼波氏。据敦煌古藏文卷子P.t.1286《小邦邦伯家臣及赞普世系》记载,“象雄阿尔巴王为李聂秀,家臣为琼保·若桑杰与东弄木玛孜二氏”,可知琼波氏系象雄王的两大重臣之一。不仅如此,该家族也受到吐蕃统治者的优待和倚重,吐蕃在废掉李氏政权后曾一度任命李氏之家臣琼波拉桑杰为象雄王。同时,有不少琼波家族的成员还在吐蕃政权任职,例如在松赞干布及其父囊日伦赞统一和统治青藏高原的过程中功勋卓著的琼布·邦色苏孜即是一例。据古藏文卷子P.t.1287记载,琼布·邦色苏孜因杀藏蕃小王并以其“两万户”来降而受到囊日伦赞的优待,之后他又因在帮助松赞干布消灭周边邦国和反叛势力的过程中有功而继续受到重视,虽然最后他亦因反叛自杀,但之后仍有琼波氏人员在吐蕃任职为官。

据学界研究,来自西藏西部的琼波家族还与兴起于象雄的苯教关系密切。例如,象雄王信仰苯教并以琼氏(即琼波氏)为国师,“其后几十代代代琼之上师被代代国王所尊崇,四十代象雄王统与琼氏国师们的历史相始终”。在李氏象雄王被灭后,琼氏还继承了王位并且主持政教事务,他们主要修行苯教密宗。吐蕃赞普亦曾派人赴象雄迎请苯教徒来吐蕃传教,“其中穹氏塔米杰尔乾奠基了吐蕃之苯教。从此,穹氏在吐蕃的苯教传播方面具有举足轻重的地位”。随着佛教在吐蕃的传播和发展,其与西藏本土宗教苯教之间的矛盾日益加深,最终出现了佛苯之争这一吐蕃历史上重大的宗教事件。在此次事件中,代表苯教一方的辩论人员有不少来自琼波家族,如琼波·吞粗、琼波·慈泰等。琼波家族与苯教之间的这种历史联系也一直延续下来,“直至今日许多苯教信徒来自于琼波氏族或以琼波氏族居住的地区——昌都地区丁青县一带”。

岩画作为青藏高原重要的古代遗存之一,通常被认为与西藏原始宗教苯教有一定关系,但长期以来缺乏年代学和内容方面的直接证据。吉隆县发现的它日普岩画中不仅有西藏岩画中常见的图像内容,同时还出现了文字,其内容可能为吐蕃时期一位来自琼波家族的人员名字,是琼波氏曾分布到吉隆沟一带的证明。该家族最初分布于西藏西部,一直以来都是苯教传统的支持者和信仰者。如果上述认识无误,或许我们可以认为它日普岩画中的图像应该与该区域的早期原始信仰苯教有关,这就为我们解读西藏西部相关岩画的创作时代与人群、岩画的思想意涵与宗教属性,乃至早期苯教研究提供了更加明确的方向和依据。它日普岩画的时代虽然已经进入到吐蕃时期,但其大部分内容仍是西藏地区比较原始的图案要素,不见晚期岩画中常见的佛教因素,这说明在吐蕃及之后一段时期内,佛教在西藏影响区域和程度有限,西藏西部的相关人群应该还保留着自身古老而原始的宗教信仰,这也符合吐蕃时期佛教与西藏原始宗教苯教之间曾长期共存并彼此争斗的历史事实。

附记:本次南亚廊道考古调查队由四川大学霍巍、霍大清、熊文彬、杨锋、杨清凡、卢素文、李帅,西藏大学夏吾卡先以及吉隆县文物局旦增诺布等组成。本项目得到了西藏自治区文物局、日喀则市文物局及吉隆县文物局等相关单位的支持,在此致谢。

拍照:卢素文

绘图:李 帅

执笔:李 帅 熊文彬 卢素文 旦增诺布

[1]a.赤培·巴桑次仁,桑果.西藏吉隆县它日普岩画初探[J].西藏艺术研究,2012(3):67-78.b.夏格旺堆,索朗罗布,旦增诺布.西藏日喀则吉隆县境内首次发现古代岩画[J].中国西藏,2013(2):48-51.

[5]同[1]b:49.

[6]于桂兰.西藏涂绘岩画的初步研究[D].成都:四川大学,2006:21.

[7]a.西藏自治区文物管理委员会.西藏岩画艺术[M].成都:四川人民出版社,1994:94.b.张亚莎.阿里日土曲嘎尔羌岩画试析——附论岩画与女国·苏毗相关的问题[J].中国藏学,1999(2):56-57.

[8]张亚莎.西藏的岩画[M].西宁:青海人民出版社,2006:272-273.

[9]西藏文管会文物普查队.西藏日土县古代岩画调查简报[J].文物,1987(2):44-50.

[10]同[1]a:75.

[11]同[1]b:50.

[12]李永宪.西藏原始艺术[M].石家庄:河北教育出版社,2000:155.

[13]同[6]:43-44.

[14]当然,该组藏文也不排除释读为“khyang pu(po)”的可能性。果若如此,亦应为地名或家族名字,但囿于文献记载,有待进一步考证。

[15]如P.T.960中“ca”的写法与此相同,根据王尧先生的考证其年代为8~9世纪,现刊布于金雅声,郭恩主编.法国国家图书馆藏敦煌藏文文献⑨[Z].上海:上海古籍出版社,2009:264.此外还有吐蕃时期的石碑,包括唐蕃会盟碑、恩兰·扎达路恭纪念碑、楚布江浦建寺碑等多通石碑所刻藏文中的“ca”与其写法皆一致,参见王尧.吐蕃金石录[M].北京:文物出版社,1982:图版2,11,14.

[16]a.同[7]a:138-139,143,154.b.西藏自治区文管会文物普查队.西藏纳木错扎西岛洞穴岩壁画调查简报[J].考古,1994(7):615-616.

[17]John Vincent Bellezza著,永保藏译.纳木错的苯教岩画:藏北原始宗教掠影[J].青海民族大学学报,2018(1):134-135.

[18]林冠群.唐代吐蕃的氏族[J].中国藏学,2010(2):8,26.

[19] 南喀诺布.古代象雄与吐蕃史(藏文)[M].北京:中国藏学出版社,2009:38.

[20]王尧,陈践译注.敦煌本吐蕃历史文书(增订本)[M].北京:民族出版社,1992:173.

[21]林冠群.唐代吐蕃史研究[M].台北:联经出版社,2011:676.

[22]同[20]:162-163.

[23]同[21]:677.

[24]才让太,顿珠拉杰.苯教史纲要[M].北京:中国藏学出版社,2012:17-18.

[25]才让太.再探古老的象雄文明[J].中国藏学,2005(1):25.

[26]巴桑旺堆.《韦协》译注(二)[J].中国藏学,2011(2):180.

[27]同[26]:注释⑤.

[28]a.同[7]a:9.b.同[12]:191.c.同[24]:40-49.