推拿配合针刺治疗周围性面瘫的临床疗效观察

2022-09-27颜丽清

颜丽清

(福州市第二医院,福建福州 350007)

周围性面瘫是以一侧额纹消失、眼裂变大、鼻唇沟变浅、口角下垂为主要症状的疾病,患者闭目、蹙眉、鼓腮困难,是神经内科及康复科的常见病。本病的特点为发病急、进展快,及时得当的治疗痊愈率非常高,相反,若耽误治疗则会使病情加重,延缓恢复,甚至发展成难治性面瘫,对患者外观、心理及生活都会造成一定的影响[1]。据近年来流行病学研究发现:此病多发于冬季和夏季,以20岁~40岁多发[2]。在中国此病的发病率占神经系统疾病的第六位[3]。目前,该病的发病机制尚不完全明确,大多数学者认为此病与免疫、感染或缺血等因素有关[4]。目前对该病的治疗临床上尚未形成一套统一的规范化、标准化的方案。据近年来文献报导,推拿可刺激面部神经肌肉,改善血液循环,进而恢复肌肉的收缩及神经功能[5]。本文观察推拿配合针刺治疗周围性面瘫的疗效,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 病例来源于2018年1至2020年12月在福州市第二医院神经内科住院的周围性面瘫患者80例。随机分为对照组与观察组,各40例。其中对照组男18例、女22例,平均年龄37.35岁(28~75岁),病程1~8(2.97±1.90)天;观察组男19例、女21例,平均年龄43.25岁(27~75岁),病程1~7(3.05±1.96)天。两组患者性别、年龄、病程、病情等一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准①符合《中国特发性面神经麻痹诊治指南》的诊断标准;②首次面瘫,病程1个月内;③75岁以下;④签署知情同意书。

1.3 排除标准①其他原因(例如颅外伤、脑卒中、肿瘤、腮腺炎、带状疱疹病毒)所致的面神经麻痹;②不配合者;③伴随其他严重疾病;④晕针者;⑤患有精神病。

1.4 剔除与脱落标准 由于各种原因中途退出或不能继续参加者。

1.5 治疗方法 两组均按神经内科常规处理,急性期针刺以浅刺激、远端穴位为主,恢复期以面部穴位为主,并进行电针刺激。

对照组在神经内科常规处理的基础上,采用针刺治疗:急性期选取健侧合谷穴,患侧足三里穴,患侧阳白透鱼腰、颧髎、地仓透颊车、翳风、牵正。患者平躺,用碘伏消毒所有穴位,然后用0.30*40mm的佳健医疗生产的一次性无菌针灸针进行针刺,采用平补平泻法,面部穴位浅刺激;恢复期取穴为急性期面部取穴基础上增加攒竹、太阳、四白、迎香穴等,并在行针得气的基础上,给予强度为1的5Hz断续波电针刺激30min,一天一次,6天为1个疗程,休息1天,共3个疗程。整个操作均为笔者一人完成。

观察组在对照组的治疗基础上增加面部推拿:针刺方法与对照组一致。针刺治疗结束后进行推拿治疗。推拿操作方法:患者平躺,操作者先用大拇指指腹按揉双侧攒竹、阳白、鱼腰、太阳、四白、迎香、地仓、颊车、翳风等穴位,每穴按揉80下;然后用大鱼际推法按八字推法按摩眼眶,来回推3次;最后将大拇指指腹固定于患侧地仓穴,然后往耳垂方向向外向上拉,重复20次。操作手法强度以患者耐受为度,局部有轻微发热感。一天一次,6天为1个疗程,休息1天,共3个疗程。整个操作均为笔者一人完成。

1.6 观察指标

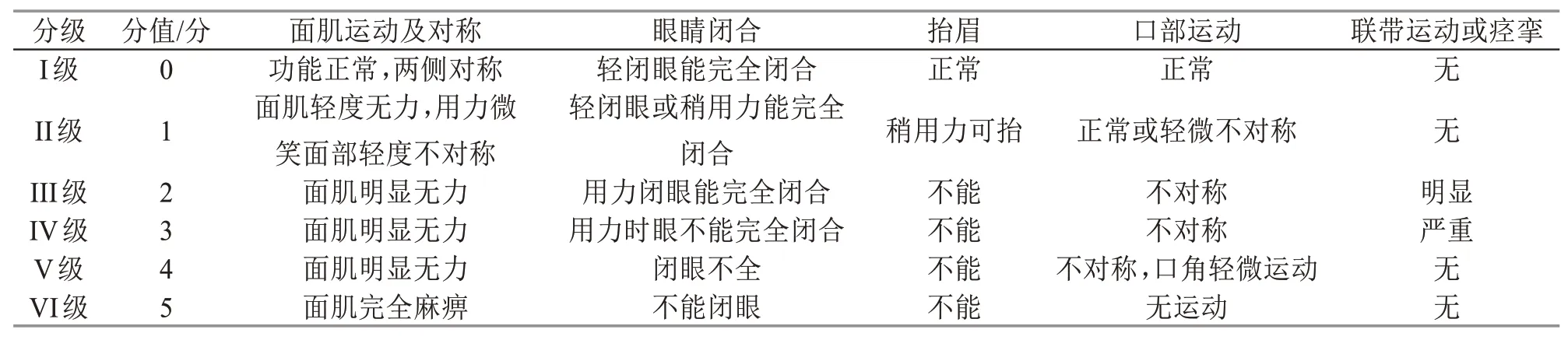

1.6.1 面神经功能评分,评分标准按House-Brackmann(H-B)分级[7],具体见表1。

表1 H-B分级

1.6.2 中医症状体征积分,参照《中医病证诊断疗效标准》[8]及Sunnybrook面神经评定量表[9],将健侧与患侧进行对比:抬额、轻闭眼、张嘴微笑、耸鼻、唇吮吸。总分100分,分值越高,代表面神经功能越好。

1.6.3 社会交往及自我感觉评分(FDIS),采用面部残疾指数(FDI)量表[10],总分40分,分值越高代表社会生活能力越好。

1.6.4 临床疗效标准 对患者临床症状及H-B分级进行统计分析。痊愈:面神经恢复正常,H-B分级达I级;显效:面神经运动功能大部分恢复,分级达II级或比治疗前提高2级或以上;有效:面神经运动功能部分恢复,分级达III级或比治疗前提高l级;无效:治疗前后分级一样。对比分析两组患者的中医症状体征积分、社会交往及自我感觉评分,分值越高表示治疗效果越好。

1.7 统计学方法采用SPSS 28.0软件进行数据分析。计量资料以均值加减标准差(±s)表示,两组间均值比较采用两独立样本t/t′检验,自身前后对照均值比较采用配对t检验。无序计数资料以频数(f)、构成比(P)表示,采用χ2检验。两样本等级资料比较,采用Ridit分析,由DPS 7.05进行数据处理。以α=0.05为检验水准。

2 结果

2.1 两组治疗前后H-B分级评分比较 治疗前,两组评分比较无统计学差异(P>0.05),治疗后,两组评分均较治疗前降低(P<0.05),且观察组优于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 H-B分级评分比较(±s,n=30)

表2 H-B分级评分比较(±s,n=30)

注:①与治疗前比较,P<0.05;②与对照组比较,P<0.05

?

2.2 临床疗效比较 治疗后,观察组总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 临床疗效比较(n=40,例)

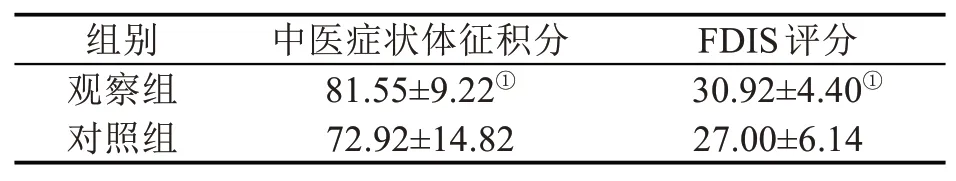

2.3 临床评分对比 治疗后,观察组的中医症状体征积分及FDIS评分均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者临床评分对比(±s,n=40)

表4 两组患者临床评分对比(±s,n=40)

注:①与对照组比较,P<0.05

?

3 讨论

面部表情运动是人与人沟通交流的基础,能将人的喜怒哀乐展现于外,不仅如此,外观对一个人来说无论在外交还是工作中都至关重要,而面部表情运动有赖于面部肌肉的正常收缩与舒张。周围性面神经麻痹后由于面神经受损,导致面部肌肉不能正常运动,进而影响面部表情,不仅对患者的社交活动产生严重的影响,甚至会降低其生活质量[11]。

目前临床上治疗周围性面神经麻痹的西医方法主要是急性期用激素、营养神经类药物治疗,严重者可用鼠神经生长因子,病毒感染者增加抗病毒类药物,伴有神经痛者加用非甾体止痛类药物;物理疗法可用TDP照射;病情严重者可进行面神经吻合术[12]。中医方法临床上应用比较多的主要有针灸、推拿及中药治疗等。临床上很少使用单一方法进行治疗,一般采用两种、三种甚至多种方法相结合,如针刺与中药相配合、针灸与TDP照射相配合、针刺与西药相配合等。虽然方法多样化,但是没有形成一套权威、标准、有指导性的诊疗方案,循证依据不够,而且每种治疗方法都有其利弊。身为针灸临床工作者,且长期在神经内科接触周围性面神经麻痹的患者,将中医针灸推拿特色贯穿治疗中,充分发挥其优势,因此,笔者在临床上治疗周围性面神经麻痹患者常采用推拿配合针刺的治疗方法,取得良好的临床疗效。针刺在治疗周围性面瘫中有显著的优势,其安全、较其他方法更易操作、所需器具简单、绿色,因此被越来越多的患者及其家属接受[13]。针刺可刺激面部神经肌肉,改善循环,进而促进面部神经功能恢复,缩短疗程。推拿是用推、按、揉、点等手法作用于经络穴位,从而疏通经络、理气行血[14]。作用于面部可刺激面部神经肌肉,提升肌肉兴奋性,促进代谢,控制炎症,面部以足阳明胃经和经筋分布最为广泛,因此治疗周围性面瘫一方面选穴以阳明经为主,从而达到行气活血,修复面神经功能的作用;另一方面要治疗阳明经筋,改善面部筋肉,纵缓不收的状态[15]。同时还可缓解患者疼痛及紧张情绪。

本文通过针刺配合点按面部穴位刺激神经及肌肉,疏通面部经络气血运行,然后用大鱼际推法按八字推法按摩眼眶,最后将大拇指指腹固定于患侧地仓穴,然后往耳垂方向向外向上拉,达到改善面部筋肉的紧张状态,缓解患者焦虑情绪,从而达到治疗效果。并且推拿具有副作用小,操作手法简单,无不适感等优点。临床上将推拿与针刺疗法相结合,可提高面瘫的临床疗效,促进面神经功能恢复,缩短面瘫的治疗疗程,减少患者针刺疼痛等不适感,患者抬额、闭眼、微笑、耸鼻、吮吸等动作可得到明显改善,因此自我感觉将会越来越好,生活质量及社会交往能力也会回归正常。本研究结果显示,治疗后,两组面神经功能评分(H-B分级评分)均较治疗前降低,且观察组优于对照组(P<0.05),观察组中医症状体征积分、社会交往及自我感觉评分均高于对照组(P<0.05),观察组总有效率优于对照组(P<0.05)。提示推拿配合针刺治疗周围性面瘫疗效更佳,能更好地恢复患者的面部功能及缓解患者的紧张情绪,提升患者的生活质量,使患者早日回归正常工作及生活。因此临床上值得推广。