竖脊肌平面阻滞联合氟比洛芬酯在微创经椎间孔腰椎融合术后镇痛效果观察

2022-09-25任博文韩振川刘庆祖吴剑慧刘建恒毛克亚

任博文,韩振川,刘庆祖,吴剑慧,刘建恒,毛克亚

1 解放军医学院,北京 100853;2 解放军总医院第四医学中心 骨科医学部,北京 100853;3 火箭军特色医学中心 骨科,北京 100032;4 首都医科大学附属北京潞河医院 肿瘤科,北京 101149

受我国人口老龄化日益加剧和生活中不良习惯的影响,越来越多的人患有腰椎疾病并深受其扰[1-2]。针对3 ~ 6个月保守治疗无效且严重影响生活质量的患者,微创经椎间孔腰椎椎体间融合术

(minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion,MIS-TLIF)是治疗腰椎疾病的有效方法[3-4]。研究表明微创融合术后30%的患者承受了中度至重度疼痛[5-6]。目前MIS-TLIF术后患者一般选用静脉自控镇痛方式(patient controlled intravenous analgesia,PCIA),这种镇痛方式常因大量消耗阿片类药物而出现恶心、呕吐、甚至呼吸抑制等不良反应,大大降低了患者对疼痛控制的满意度[7-8]。此外,伴有各种基础疾病的老年患者,阿片类药物会增加患者术后出现谵妄、胃肠道功能延迟恢复、呼吸抑制等不良事件发生的概率[9-11]。近些年竖脊肌平面阻滞技术(erector spinae plane block,ESPB)的适用范围不断拓展,不再局限于胸腹部手术术后镇痛[12-13]。该技术可以通过阻滞相应腰段脊神经后支,为腰椎术后患者提供良好的镇痛效果,降低围术期阿片类药物的使用量[14]。然而,ESPB对MIS-TLIF术后患者镇痛效果的评价鲜有报道。本研究回顾性比较了ESPB联合氟比洛芬酯、单纯氟比洛芬酯和单纯PCIA 三种镇痛方式在MIS-TLIF术后的镇痛效果和术后恢复时间,旨在为此术式术后镇痛模式提供临床借鉴,探索多模式镇痛在MIS-TLIF术后镇痛中的应用。

资料与方法

1 研究对象 2020年10月- 2021年10月在解放军总医院第一医学中心行MIS-TILF手术治疗的患者共 81例。术后镇痛方式采用竖脊肌阻滞联合氟比洛芬酯静脉注射为A组,单纯氟比洛芬酯静脉注射为B组,静脉自控镇痛泵为C组。纳入标准:1)行MIS-TLIF术式治疗;2)术后采用氟比洛芬酯静脉注射或PCIA镇痛方式;3)术中采用竖脊肌阻滞镇痛方式;4)美国麻醉医师协会(American Society of Anesthesiologists,ASA)分级Ⅰ ~ Ⅲ级;5)体质量指数18 ~ 24 kg/m2。排除标准:1)精神疾病、镇痛药物及饮酒成瘾,正使用阿片类药物;2)术前严重心、肺、肾功能不全;3)术前7 d内曾服用过阿片类镇痛药物;4)既往曾行腰椎手术;5)术后未采用任何镇痛方式。

2 手术麻醉方法 所有患者采用气管插管全麻。阿托品0.50 mg手术前30 min肌内注射。麻醉诱导:咪哒唑仑0.04 ~ 0.06 mg/kg、丙泊酚1.50 ~2.50 mg/kg、芬太尼2.00 ~ 3.00 µg/kg和顺阿曲库铵0.15 mg/kg静脉注射。气管插管后行机械控制通气,间歇正压通气,潮气量8.00 ~ 10.00 mL/kg,频率12次/min,呼气末二氧化碳分压维持在35 ~45 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)。麻醉维持:丙泊酚4.00 ~ 12.00 mg/(kg·min)和瑞芬太尼0.10 ~0.50 µg/(kg·min)微泵注入,1% ~ 2%七氟烷吸入。术毕立即停用丙泊酚、瑞芬太尼、七氟烷。

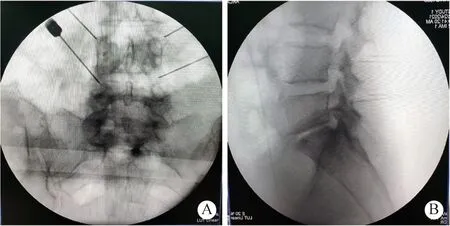

3 C臂引导下ESP阻滞技术 麻醉铺单后,在后正中线腰椎责任节段平面左右旁开3 cm各插入两枚ESPB定位针(0.9 mm × 80 mm 棱牌,图1)。使用C臂透视ESPB定位针正位和侧位所处的位置。调整ESPB定位针位置确保正位透视针尖位于责任节段椎弓根中心至外缘之间。侧位透视下ESPB定位针应在责任节段椎弓根的延长线上,与上终板平行,插入深度至腰椎椎体后方关节囊骨质处(图2)。确认ESPB定位针放置位置满意后,配置2支罗哌卡因注射液(1%罗哌卡因100 mg用0.9%氯化钠注射液稀释至20 mL),沿ESPB定位针方向缓慢逐层注射罗哌卡因注射液,双侧均注射罗哌卡因注射液20 mL,完成竖脊肌阻滞(图3)。

图 1 ESPB定位针在腰部的放置位置Fig.1 Placement of ESP positioning needles in the lumbar region

图 2 某典型病例的腰椎正位透视图(A)和腰椎侧位透视图(B)。ESPB定位针的摆放应确保正位上针尖位于责任节段椎弓根中心至外缘之间。侧位上定位针在责任节段椎弓根的延长线上,并且与上终板平行。定位针插入深度至腰椎椎体后方关节囊骨质处Fig.2 The ESPB positioning needle should be positioned between the center and the outer edge of the vertebral pedicle of the operated segment in frontal fluoroscopy (A). In lateral fluoroscopy (B), the needle is positioned on the extension of the operated segmental vertebral pedicle and parallel to the superior endplate. The needle is inserted to a depth of the posterior capsula articularis of the lumbar vertebral body

图 3 逐层注射罗哌卡因进行竖脊肌阻滞Fig.3 Layer-by-layer injection of ropivacaine for erector spinae block

4 术后镇痛给药方法 术后A组和B组均给予氟比洛芬酯注射液50 mg,用0.9%氯化钠溶液配置成100 mL液体,每12 h给予氟比洛芬酯50 mg静脉注射。C组术后采用PCIA,枸橼酸舒芬太尼注射液150.00 µg,注射用盐酸托烷司琼20 mg,0.9%氯化钠溶液配置成60.00 mL液体,背景输注速度0.50 mL/h,0.50 mL/次,锁定时间8 min,在拔出气管导管后开始泵注,72 h内静脉泵入完毕。

5 观察指标 主要观察指标为疼痛视觉模拟量表(visual analogue scale,VAS)评分、镇痛满意度评价、疼痛补救情况和不良反应发生情况。次要观察指标为患者术后排气时间和术后下地时间。术后 6 h、12 h、24 h、48 h、72 h对患者进行切口疼痛VAS评分和镇痛满意度评价[15]。镇痛满意度评价分为5级:Ⅰ级为十分满意,Ⅱ级为满意,Ⅲ级为可以,Ⅳ级为不满意,Ⅴ级为十分不满意,满意率为Ⅰ级和Ⅱ级所占的百分比。如果术后患者仍存在难以忍受的剧烈疼痛,给予口服1片氨酚羟考酮片(5 mg盐酸羟考酮和对乙酰氨基酚325 mg)。不良反应包括恶心、呕吐、过敏反应、血管不良反应、焦虑惊厥、呼吸抑制(<8次/min)。

6 统计学处理 使用SPSS25.0软件对数据进行分析。正态分布计量资料以±s表示,偏态分布计量资料以Md(IQR)表示。正态数据多组间比较采用单因素方差分析。非正态数据多组间比较采用Kruskal Wallis分析,采用Bonferroni法进行两两比较。分类资料根据其无序或有序的性质,采用χ2检验或Kruskal-Wallis秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

1 三组一般资料和临床资料比较 三组年龄、性别、BMI、ASA分级、出血量、手术时间差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

2 三组术后VAS评分比较 三组术后6 h、12 h、24 h、48 h组间差异有统计学意义(P<0.05),术后72 h组间差异无统计学意义(P>0.05),见表2。A组镇痛效果在术后6 h、12 h时均优于其他两组,在术后24 h、48 h时的镇痛效果优于B组。

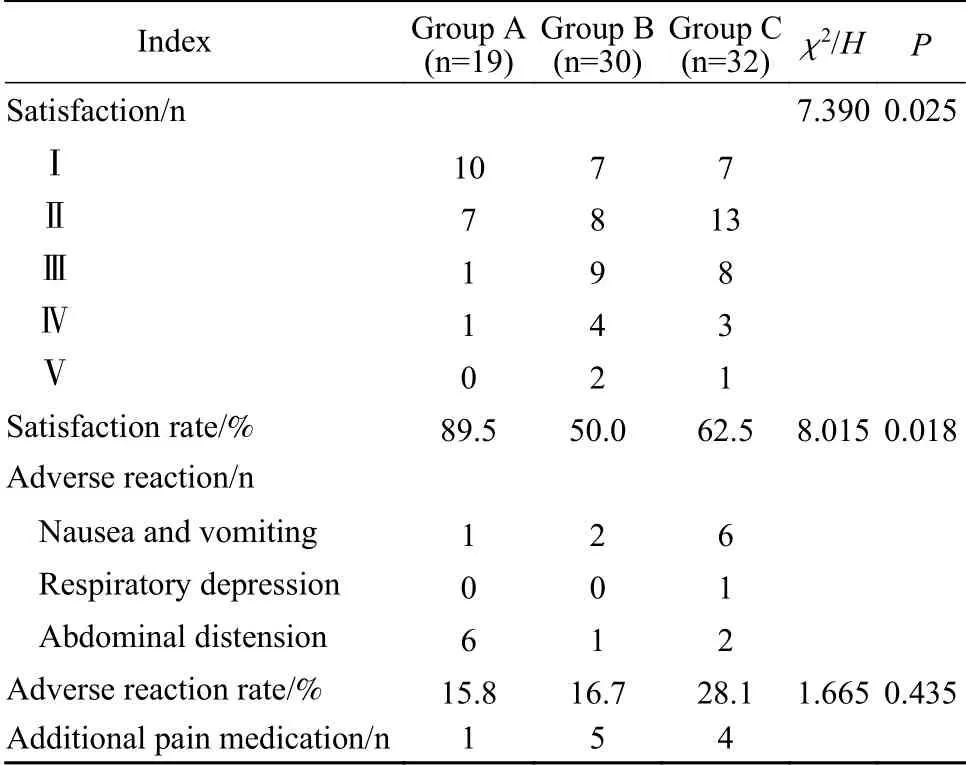

3 三组镇痛满意度、不良反应和疼痛补救比较A组术后主观感觉Ⅰ级/Ⅱ级共17例,满意率89.5%;B组术后主观感觉Ⅰ级/Ⅱ级共15例,满意率50%;C组术后主观感觉Ⅰ级/Ⅱ级共20例,满意率62.5%;三组镇痛满意率差异有统计学意义(P<0.05)。A组不良反应发生率为15.8%,B组不良反应发生率为16.7%,C组不良反应发生率为28.1%,三组组间差异无统计学意义(P>0.05)。A组术后镇痛满意度明显高于B组和C组。A组术后1例进行了镇痛补救,B 组术后5例进行了镇痛补救,C组术后4例进行了镇痛补救。见表3。

4 三组术后下地时间和排气时间比较 三组术后下地时间和术后排气时间组间差异有统计学意义(P<0.05,表4)。A组术后下地时间快于其他两组,A组术后排气时间较C组更短。

表 1 三组一般资料比较Tab. 1 Comparison of general information between the three groups

表 2 三组术后VAS评分比较[Md(IQR)]Tab. 2 Comparison of postoperative VAS scores between the three groups (Md[IQR])

表 3 三组镇痛满意率、不良反应发生率和镇痛补救比较Tab. 3 Comparison of satisfaction, adverse reaction rates and additional pain medication beween the three groups

表 4 三组术后下地时间和排气时间比较[Md(IQR)]Tab. 4 Comparison of time to first leaving bed and time to first exhaust between the three groups (Md[IQR])

讨 论

近年来,腰椎疾病患者日益增多,越来越多的患者选择微创经椎间孔腰椎融合手术。尽管MIS-TLIF手术具有创伤小、出血量少的优点,但研究表明MIS-TLIF术后患者仍存在中度及以上程度的疼痛。术后腰部疼痛常导致患者下地时间延长,从而延缓术后腰部康复进程。更有甚者,如果腰部疼痛得不到有效控制,可能会发展为慢性疼痛,严重影响患者的生活质量[16-17]。阿片类药物一直是腰椎术后镇痛的传统药物,但在临床工作中使用阿片类药物并不一定能达到满意的效果,对其剂量把控不精确反而会产生严重的不良反应(认知障碍、便秘、呕吐)。竖脊肌平面阻滞技术最初通过作用于脊神经腹侧支用于胸腹镇痛,在多模式镇痛中发挥重要作用。此外,该技术可以麻醉支配脊柱椎旁肌肉的背侧支,注射的局麻药分布广泛,具有良好的术后镇痛效果。两项随机对照试验显示ESPB可以显著降低腰椎患者术后的疼痛评分和阿片类药物消耗量[18-19],提高患者术后疼痛的满意度。还有一项回顾性研究报道ESPB可以有效减少腰椎滑脱患者围术期镇痛药物和肌松药物的使用[20]。有研究认为围术期阿片类药物的使用会影响患者的免疫功能,可能与肿瘤患者的不良预后有关,减少阿片类药物的使用可能会降低肿瘤复发的风险[21]。目前ESPB用于腰椎术后镇痛的研究很少关注其对术后患者早期活动的影响,此外尚未有文献报道竖脊肌阻滞在MIS-TLIF术后的镇痛效果和安全性。

本研究中,A组在术后6 h、12 h的VAS评分均低于B组和C组(P<0.05),在术后24 h、48 h的VAS评分低于B组(P<0.05),三组术后72 h的VAS评分无统计学差异(P>0.05),表明A组镇痛方式在术后12 h内的镇痛效果要明显优于其他两组,在术后24 h、48 h时镇痛效果优于B组,在术后72 h时三组镇痛方式效果大致相同。A组镇痛满意度明显优于B组和C组(P<0.05),提示ESPB联合氟比洛芬酯可以提供确切的镇痛效果。B组和C组不良反应发生率高于A组(P<0.05),主要表现在术后恶心、腹胀和呕吐方面,考虑可能与阿片类药物不良反应有关。此外,A组早期下床时间较其他两组均更快(P<0.05),A组术后排气时间明显快于C组(P<0.05),提示ESPB联合氟比洛芬酯有利于患者更早期的活动,加速快速康复[22]。

ESPB技术用于MIS-TLIF术后镇痛的优势在于其操作过程容易、花费少、术后不良反应少。目前文献中报道的ESPB技术大多借助超声引导,而本研究在X线定位下放置ESPB定位针。由于ESPB定位针放置的位置与MIS-TLIF术中放置微创通道所需定位针位置一致,因此术中先对竖脊肌进行阻滞后可以依据ESPB定位针位置放置微创通道。目前报道的临床研究大多关注于围术期阿片类药物的消耗量[18-19],很少关注患者术后早期功能恢复,本研究对患者早期下地活动和排气时间进行了报道。此外,多项研究报道腰椎术后患者最剧烈的疼痛出现在术后4 h[23]。而本技术在术后12 h的镇痛效果要明显优于其他镇痛方式,有利于患者早期下地活动。

本研究存在一定的局限性,一是回顾性研究存在一定的回忆偏倚;二是样本量较小;三是影响术后疼痛的指标未纳入。后续应开展更大样本量的前瞻性、随机、双盲实验研究以确定ESPB在MIS-TLIF术后的镇痛效果。

综上所述,ESPB联合氟比洛芬酯镇痛作为一种安全可靠的骨科多模式镇痛方案,为MIS-TLIF术后患者提供满意的镇痛效果,加速术后康复进度,值得临床推广。