龙山文化蛋壳陶探析

2022-09-23郭云菁

郭云菁

“蛋壳陶”,或称作薄胎高柄杯、蛋壳高柄杯,是龙山文化的代表器物,在造型艺术上有“黑如漆、亮如镜、薄如纸、声如磬”的美誉,是史前制陶业巅峰时期的产物。

龙山时期的蛋壳陶,是由大汶口文化晚期的黑陶高柄杯沿袭和发展而来,但在陶胎的薄度、器形和纹饰上面都有所突破。大汶口晚期的黑陶高柄杯(图1)虽未被划入“蛋壳陶”的序列,但因其与龙山蛋壳陶一脉相承,其造型和工艺特点是龙山蛋壳陶的母型,在陶瓷史上也占据有重要的地位。

一、时空框架

龙山文化因山东历城县(今章丘市)龙山镇城子崖遗址的发现而得名,是新石器时代晚期的重要考古学文化。龙山文化类型众多且分布广泛,文化内涵极为丰富。严文明先生将龙山文化所处的距今5000 〜4000 年的时期统称为“龙山时代”,是中国史前时代的重要组成部分。

蛋壳陶仅见于山东地区的典型龙山文化遗址中,分布范围在今潍坊、临沂、淄博和青岛一带,北部为胶莱平原,潍河、白浪河、弥河的冲积地区;南部分属沂蒙山区的丘陵地带。

二、形制特征

蛋壳陶一般由盘口、杯部、器柄和底座四部分组成,厚度平均为0.5 毫米,口沿部最薄处可达0.2 毫米,柄部和底座陶胎略厚,厚约1 〜2 毫米,方便承重。器物一般高约10 〜25 厘米,重约50 〜70 克,最重的也只有100 克。

蛋壳陶杯的形制有一个不断演进和发展的过程,依照目前所发现的相关资料,现将其演变规律总结如下:

1. 陶胎从薄到厚;2. 口部从碟形口变为盘形口,再发展为盆形口;3. 杯身由鼓腹变为直腹,再变为敛腹,最后到双折腹;4. 杯底由圜底到尖底;5. 杯身与器柄的衔接,从有明显界限发展为杯体嵌入器柄中;6. 柄部由细到粗,再由粗到呈直筒形,又由直筒形变细;7. 柄部由以镂孔为主变为以凸棱为主,镂孔由少至多再变少,直至消失,凸棱则是由少变多;8. 底座由微喇小圈足到大圈足。

具体的形制研究,山东大学栾丰实根据柄部的变化,将薄胎高柄杯划分为11 式③,该划分方法最为典型。通过分析龙山文化蛋壳陶杯的演变过程,对考古研究和其他诸多价值的讨论都大有裨益。

三、考古价值

蛋壳陶存在的时间跨度长达千余年,始自大汶口文化晚期,在龙山文化中期达到鼎盛,断烧于龙山文化晚期。

作为一个典型的标尺,蛋壳陶可用来界定各遗址文化层的相对年代。

在文化价值上,主要集中在丧葬祭祀礼仪和社会分化两方面。

蛋壳陶主要出土于墓葬,且大多不与其他遗物混放,多数放置于墓主人的头、脚或上肢一侧的显著位置。蛋壳陶的价值较高,多出自较大型的墓葬中。诸城呈子遗址二期文化的87 座墓葬中,有10 座墓有出土了11 件蛋壳陶。

该遗址有8 座墓用猪下颌骨随葬,与蛋壳陶同出的占4 座,最大墓M32 出土有13 件猪下颌骨和2 件蛋壳陶④。在当时社会里,猪下颌骨象征财富,证明蛋壳陶同样是地位和身份的象征⑤,可看出社会阶级分化的现象,与私有制和商品交换的产生相对应⑥。

蛋壳陶多出土自墓葬,器小胎薄,非实用器,是具有象征意义的陶礼器,专供权贵阶层使用。可知当时已经有丧葬制度存在,并且有专属的随葬品套组。在龙山文化陶礼器组合中,蛋壳陶与白陶鬶是最为典型的两类陶礼器,高贵又简洁的黑与白,寄托着先民的信仰,是当时祭祀礼仪的首选器物。当时酒主要应用于祭祀,龙山文化磨光黑陶组合(图2)的器型多数为酒器,例如蛋壳陶(图3.1、图3.2)就与用酒祭祀高度相关,跟商代遗址中多出青铜爵是同样的道理。

四、工艺价值

制作蛋壳陶的陶土,取自于古河床的细泥,经反复淘洗和翻捣搅拌而调成,坯泥细腻均匀,纯净不含杂质。⑦陶土的品质确保了坯体的稳定性和可塑性。

薄胎是蛋壳陶杯的一个最重要的工艺特征,从器物盘口、腹部和器底部分的细密轮纹可知,是快轮加工制成,如此精致的薄胎器物,应是采用简单且实用的动力传递设备,以确保精密性和稳定性。轮制出坯体后,再对其进行刮磨。先分别制作蛋壳陶的各部位,再加以套接或粘结成型,对制作、粘合技術的要求极高,胎体极易报废。更别提还需在胎体上进行剔刻、划花和镂孔,精湛的工艺水平可见一斑。

蛋壳陶的烧造工艺也特别关键,由于其重量极轻,需要借助窑具匣钵烧造,先将陶窑预热,再将器物放入⑧。开始烧制时,火力要柔和,然后再逐步加大火力,确保窑温逐渐上升直至烧成,烧造温度大约在8 0 0 〜1 0 0 0 ℃ 之间。

漆黑发亮的蛋壳陶普遍采用渗碳着色工艺,其燃料是含有少量油性的粟的糠皮,能提升器物的光洁度。中国社科院考古研究所对胶县三里河遗址出土的4 件蛋壳陶杯残片进行了检测,发现蛋壳陶片的吸水率极低,与瓷器的吸水率相似⑨,足见制陶工艺的水平高超。

对蛋壳陶器表进行反复磨光(又称砑光),令反光物质颗粒呈同向排列,使反射的光线呈平行反射,所以会呈现出金属般光泽。经过处理后,器表形成了光洁、致密的保护层,使得器物历经数千年而依旧光亮如新。

五、美学价值

考古学家梁思永高度认可蛋壳陶的价值,称只有最优良的宋代瓷器才可以与之相媲美⑩。

蛋壳陶色泽内外透黑且带有金属光泽,而黑色给人以典雅高贵、大方稳重、深沉内敛之感(图4),对照龙山时代的社会分化现象,使用黑陶是地位和身份的体现。同时,作为礼器的黑陶也赋予了巫术占卜等祭祀活动以神秘的色彩。

蛋壳陶造型和谐流畅,风格明快简约,不以纹饰为重。加上其细腻的胎质和匀薄的器壁,体现出雅洁之韵和灵动之气。

装饰上,重在精致简洁,以弦纹、竹节纹和凹凸纹居多,其中竹节纹的制作是在0.5 毫米左右厚的坯体上手工制作,既要均匀又要保持胎体厚度一致,水平空前绝后,对后世艺术发展有极大的影响,被商周时期器型复杂的青铜器承袭为基础装饰。

镂孔技艺特别细致,在厚度不到1 毫米的坯体上镂刻出规则的图形,不得不佩服设计师独具的匠心。镂空有圆形、楔形、菱形、三角形、水滴形等形状;孔径大小一致,孔之间排列规整有序,充满秩序的美感;器物背面也处理的干净整洁,鲜少有剔除物堆积于器身内的情况。

集精美的装饰艺术与高超的制作工艺于一体的蛋壳陶,这是古代东方艺术宝库中的艺术瑰宝之一。蛋壳陶对于后代陶瓷业的发展影响深远,其形制传承至唐、宋、金代,在定窑、耀州窑和磁州窑系的瓷灯中还可见到相似的器形。

蛋壳陶从原始瓷器的粗大笨重之中脱颖而出,一枝独秀,不但空前而且也绝后,为后世发展陶瓷业奠定了美学基础与价值。蛋壳陶作为中国陶瓷史上极其重要的一环,应深入系统地对其进行研究和保护。

图5 中蛋壳陶距今约4000 〜4500 年,山东日照东海峪龙山文化遗址出土,现藏于山东博物馆。该陶杯高26.5 厘米,重93 克,泥质黑陶,器壁薄如蛋壳,表面乌黑光亮。大侈口,深腹,腹中部有弦纹装饰,圜底;细管状高柄,柄中部有一段凸起呈鼓腹状,内部中空,表面装饰细密又整齐的镂孔;柄底端接圈足底座。柄中部的镂空鼓腹内置陶丸一粒,杯子晃动时,陶丸碰撞腹壁会发出清脆的响声,杯子站立时,陶丸落定能稳定重心,足见工匠的巧思。整个器形起伏变化中富有韵律,整体造型轻盈挺拔,美妙绝伦,堪称绝代之作。

六、收藏价值

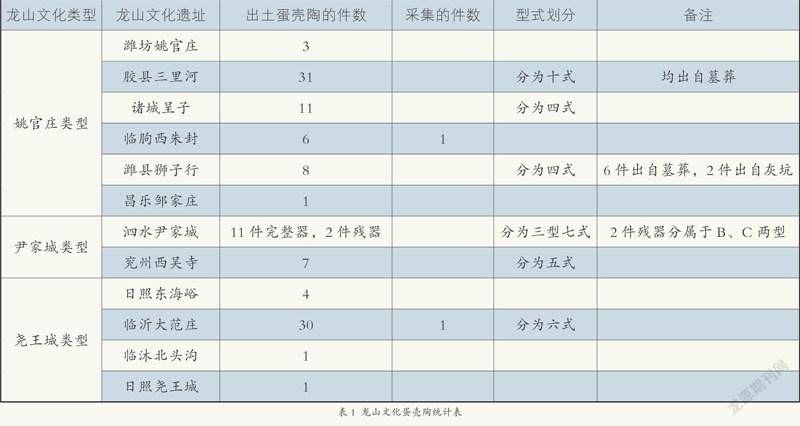

据不完全统计,蛋壳陶仅见于典型龙山文化的姚官庄类型、尹家城类型和尧王城类型三个类型。目前所能收集到的数据资料中,蛋壳陶共计118 件,其中包括2 件是采集而来(表1)。

由此可知,存世的蛋壳陶数目极少,且多收藏于博物馆和文物考古研究所,完整的器物比历代官窑瓷器还要稀少,存在着潜在的市场需求。现代人也对蛋壳陶进行了仿制,但往往因急功近利,出发点与古人截然不同,仿制品难以与真品相比拟,应多看真品总结经验以提高鉴别能力。

在辨别蛋壳陶的真伪方面,应该注意陶土的区别,蛋壳陶的陶泥取材于古河床年久沉积的细泥,土质无比细腻,历经多道制作工艺而不变形和破损,可谓上乘之料,是现代人无法仿制的;对于蛋壳陶的造型和制作工艺必须了熟于心,仿制器器形呆板,拘泥于外觀而无法模仿当时制作者的流畅自然、浑然天成的技艺,缺乏灵动轻雅的神韵。

现今,黑陶制作工艺是非物质文化遗产的重要组成部分。在山东省内,以淄博、章丘和齐河地区为主的一批陶艺大师,一直在创作蛋壳黑陶艺术品,对于传播陶瓷文化,弘扬民族艺术意义重大。