民以食为天

2022-09-23王辉

王辉

“民以食为天”,饮食对于中国人的意义非同一般,其功能不仅限于果腹与生存,既是促进和协调人际关系、敦睦感情的重要手段,也是音乐、舞蹈、绘画、雕塑、诗歌等诸多艺术领域的创作源泉。中国古代饮食文化是中华传统文化的重要组成部分,其源远流长、内容宏富,不仅有制作精美、功能各异的饮食器具,有种类繁多、自成体系的烹饪技艺,有浩繁的饮食典籍制度;还包含着由烹饪实践派生出的“五味调和”“和而不同”的哲学思想,“治大国若烹小鲜”的政治智慧以及“医食同源”“食疗养生”等科学的饮食思想……数千年的中国饮食文化积淀,对世界饮食文化做出过卓越的贡献。2021 年12 月28 日,“中国古代饮食文化展”在中国国家博物馆N11 展厅盛大开幕。不同于以往饮食器具题材类的展览,此次展览是国内首个系统展示中国古代饮食文化的专题展览。展览分为“食自八方”“茶韵酒香”“琳琅美器”“鼎中之变”“礼始饮食”五个单元,从材、器、技、艺、仪等多个角度系统阐释中国古代饮食文化的丰富内涵。

一、食自八方

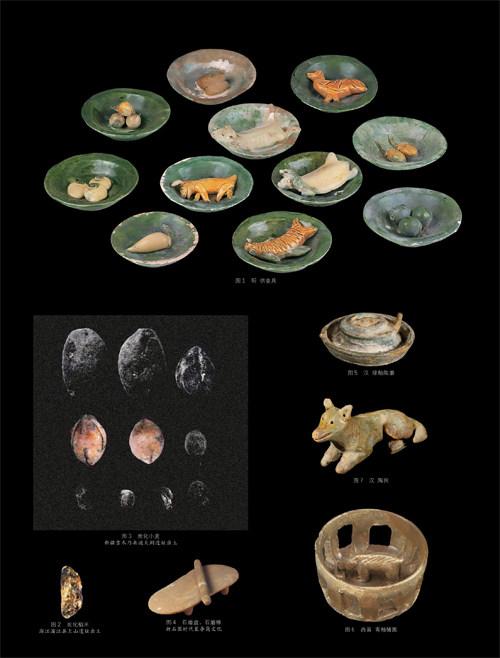

自古以来,我们中国人就遵行以谷物为主,蔬菜和一定的肉类为副食的饮食结构模式。约成书于秦汉时期的《黄帝内经》云:“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充。”意思是科学的饮食结构应是以谷物为主,菜蔬果肉为辅。这段记载就回答了前文所提的问题,为什么我们现在仍以吃饭而不以吃菜、吃肉作为进餐的代称?这其实源于沿袭数千年的以谷物为主的饮食结构。展览中山西晋城出土的明代供食具(图1)是专为墓主人烧制的随葬品。11 个绿釉陶碟分别装有鸡、鱼、蔬菜、水果以及糕点等食品。供碟中食品是当时饮食生活中常见之物。这套供食具形象地反映出中国人的饮食结构。以谷物为主,从多方面吸取营养并讲究食材搭配的杂素性膳食结构,更适合中国人的身体结构和生理特征,这较西方以肉食为主的饮食结构更加科学合理。

中国古代粮食种类繁多,绝大部分粮食品种是中国古人在长期的生产劳动中自行培育出来的,也有部分粮食是从世界各国或地区引进的。中国人的主食泛称“五谷”,原指五种主要的粮食作物,一般认为包括稻、黍、稷、麦、菽,分别指水稻、黄米、小米、麦类、豆类。

水稻作为当今世界最重要的粮食作物养活了世界将近一半的人口,是中国古代先民对世界作出的巨大贡献。2006 年,考古学家们在浙江浦江县上山遗址的地层中发现了一粒距今上万年的炭化稻米(图2),经专家鉴定为迄今所知世界上最早的稻作农业遗存。

粟又名“稷”,指的是今天的小米。“稷”在中国古代被称为五谷之神,与土神合称“社稷”,成为国家的代称。黍,也称黄米、糜子,由于它和粟米的籽粒都非常细小,所以被统称为小米。黍和粟的栽培条件非常相似,地理分布也很一致,因此遗址中大多同时出土。据说,中国历史上第一个统一的中央集权制王朝—大秦帝国的名字就与黍有关。“秦”字来源于“黍”字。秦本为地名,是盛产黍的地方,位于今甘肃省张川县城南一带。因此,秦成为中国历史上唯一一个以粮食名称为国家称号的例子。

小麦是世界上普遍种植的粮食作物,原产地为两河流域。至迟在5000 年前的新石器时代晚期中国已经开始种植小麦(图3)。中国自古有粒食的传统,麦子粒食口感不及小米,所以秦汉之前的人们仍以粟为主要农作物。秦汉以后,在北方,黍、粟的主食地位逐步让位给麦。隋唐之后,小麦为主的麦类作物地位上升,已经与粟类作物并驾齐驱,并显示出领先的趋势。

一般认为,大豆起源于中国。至迟从秦汉时期起,随着粟、麦、稻主导地位的确立,大豆逐渐由主食转向副食。这个变化对后代的饮食结构产生了重大影响。大豆的重要衍生食品为豆腐。豆腐营养丰富、价格低廉,是我国独创的一种副食品。作为人类最早摄取的植物蛋白质之一,豆腐在中国乃至世界饮食史上都具有重大意义。关于豆腐发明的具体时间目前尚存争议,主要有汉代说、隋唐说等,多数学者认为隋唐说更为合理。

原始农业的发生和发展使原始先民的食物获取方式发生了由索取到创造的根本性改变,极大地丰富了他们的饮食生活。但是谷物的果实多有硬壳,无法直接食用,一般得经过脱粒除壳等加工步骤才能使其变成能烹煮的“粒食”,中国古代的谷物加工工具主要有石磨盘、石磨棒、杵臼、踏碓、石磨等。

展览中的石磨盘、石磨棒(图4)是新石器时代的谷物加工工具。使用时将谷物放于磨盘上,用磨棒来回擀压,就能使谷物脱壳或粉碎,也用于加工、碾碎坚果,一器多用。

石磨盘、石磨棒、杵臼、踏碓主要是用于谷物的脱壳,真正将脱壳的粮食(主要为麦类)加工成面粉,供面食之用的还需依靠石磨。石磨是以旋转摩擦方式来粉碎粮食的加工工具,石磨等工具的改进,为面粉的大量生产和利用提供了方便。秦汉时期的墓葬中陶磨(石磨的陶器模型,图5)的大量出现,表明当时石磨的使用很普及。石磨的出现及普及,使小麦等谷物的食用品质大大改善。而人们也告别了小麦的“粒食”时代,进入“粉食”生活。

古代中国人摄食肉类的主要来源为“六畜”。“六畜”一般指马、牛、羊、猪、狗、鸡,马主要用于运输,屬于重要的物资,用作肉食的机会相对较少。牛、羊、猪用于祭祀时,称为“三牲”。在中国古代,牛是最高规格的肉食,羊的地位仅次于牛,是贵族阶层经常食用的肉类。猪、鸡则是食用范围最广泛的肉食品类。此外,鱼类和海鲜也是中国古人肉食品类的重要补充。

上古时期牛主要用于食用或祭祀。春秋中后期,随着牛被用作耕畜,其肉食作用下降,故《礼记》中才有“诸侯无故不杀牛”的记载。汉唐时期,一方面,“以农为本”的基本国策使养牛业倍受重视;另一方面,北方和西部游牧民族的频繁内迁,使大批牛、羊进入内地,养牛业和养羊业都迅猛发展,并从此长盛不衰。综观中国古代社会,牛肉在整个肉食资源中的比重始终稳定地排在羊肉、猪肉之后,在人们的饮食生活中发挥着重要作用。

在中国汉字中,凡是与美有关的词汇大都离不开羊字。以“美”字来说,字形从羊,从大,意思是“羊大则美”。不难想象,古时以羊为美食,肥壮硕大的羊吃起来味道尤为鲜美,于是成就了这个“美”字。此外,“羹”字从羔,从美,也许是古人觉得用羊羔肉煮出的羊羹味道最为鲜美,所以也成就了这“羹”字。长沙马王堆汉墓出土遣策上记载了关于“羊膳”的名称:如羊大羹、羊逢羹、羊腊等。羊是隋唐时期最大宗、最受欢迎的肉类,宫廷、官僚均以羊肉为食,羊的消费量很大。“过厅羊”“红羊枝杖”“赐绯羊”都是唐代著名的羊肉馔品。宋元时期的人们更嗜食羊肉。宋代皇宫内的规矩只用羊肉,猪肉是无法呈上御筵的。据记载,宋仁宗时期,宫中食羊数量惊人,甚至达到一日宰杀300 多只的程度,一年需用10 万余只,而在仁宗去世时,为他筹办丧事时竟将京师所有的羊都用尽了。

中国的文献中,提及“肉”字大多指猪肉。这是因为牛有拉犁耕田的大用;马是重要的军事物资;羊的饲养则与农业的发展有冲突;犬则个体不大,成为人们看家的宠物良伴。只有猪的饲养不妨害农业的发展,供肉的经济价值一直保持不变,于是,秦汉以后,猪就成为中国人最重要的肉食来源并一直延续至今,从西晋青釉猪圈器物可窥一二(图6)。

狗(图7)是我国最早驯化的动物之一。早在商周时期,狗肉便是宫廷宴席、祭祀活动中不可缺少的美味,秦汉时已有专业的屠狗者出售狗肉,湖南长沙马王堆汉墓遣策简中记载了许多关于狗肉的馔品,唐宋以后,食用狗肉风气骤减,主要原因在于人们饮食观念的改变以及狗的肉食价值不如其他家畜。与饲养成本和获取难易程度有关,鸡和鸡蛋是中国古代经常食用的肉蛋类食物。因此,鸡、鸭、鹅及其笼舍的明器是古代墓葬中常见的随葬品。

蔬果自古以来就是人们饮食结构中的重要组成部分。秦汉时期延续并发展了春秋战国时期的蔬果种植格局,努力将野生蔬果转化为人工栽培的蔬果,蔬果的专业化经营和商品化程度大大增强。秦汉以后至明清时期,随着大一统王朝的建立和中外交往的日益紧密,异域的蔬果不断被引入内地,成为古代中国蔬果的重要来源。在中国古代,蔬果被人们赋予各种吉祥文化内涵的同时,也成为各个时代器物装饰(图8)的重要题材。不同的蔬果有着不同的寓意,如:葫芦视为婚姻和谐美满的吉祥物;枝藤缠绕、连绵不断的瓜类蔬菜寓意“瓜瓞绵绵”,子孙昌盛;桃子的寓意是长寿、吉祥和多子多福;石榴的寓意是儿孙满堂;荔枝的“荔”谐音“利”,象征大吉大利。

二、茶韵酒香

我国饮酒和饮茶的历史悠久,酒和茶作为中华饮食文化中的两朵璀璨奇葩,在漫长的历史长河中熠熠生辉,让古人的饮食生活更具艺术化色彩。酒使人沉醉,而茶使人清醒,所谓“酒如豪士,茶如隐逸”,新茶陈酒可以给饮者带来不同的美的享受,也满足了人们不同的精神需要。文人墨客书写的关于酒和茶的诗文词曲,也共同构成了博大宏富的中华酒文化和中华茶文化。

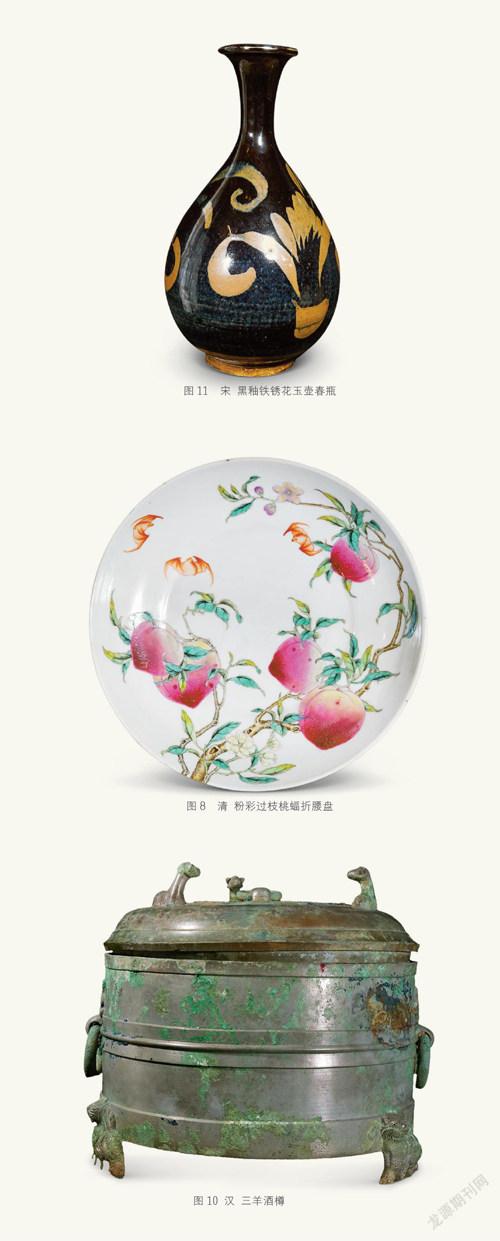

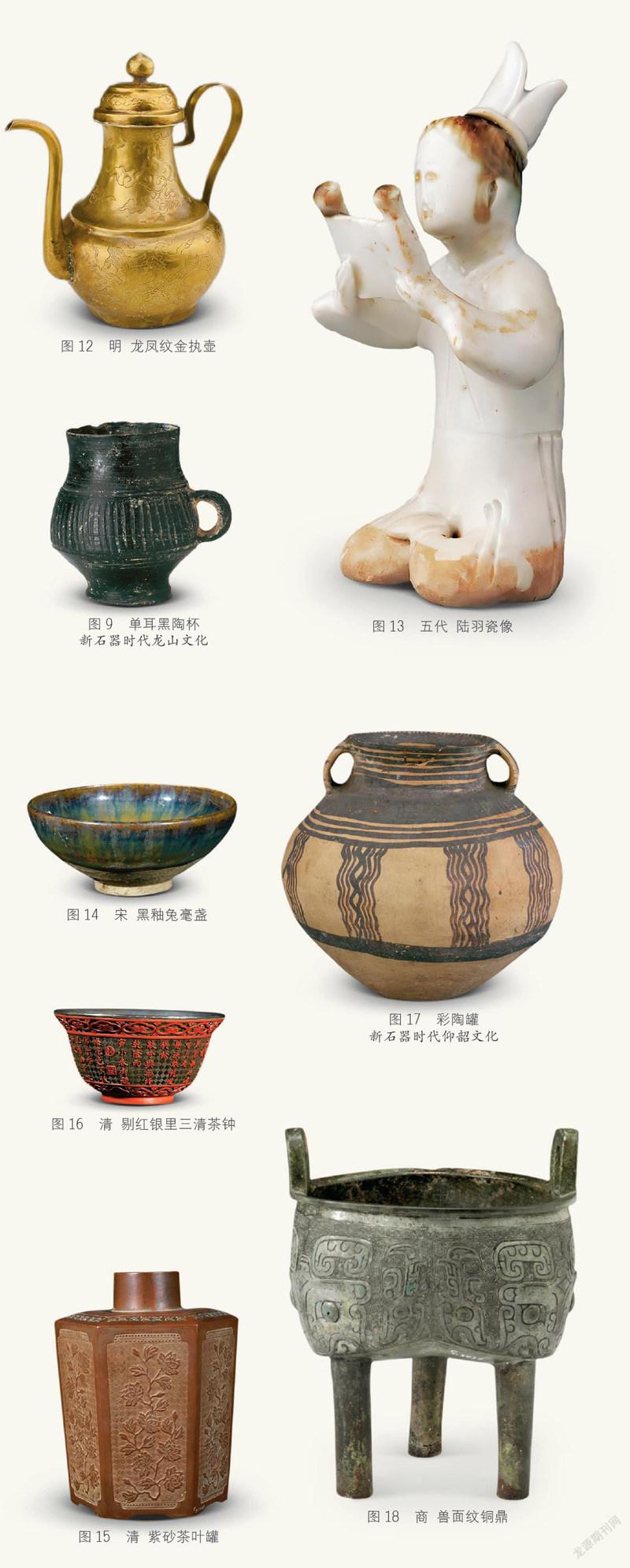

酒的出现不是人类的发明,而是天工的造化。最早的酒应是落地野果自然发酵而成的。中国人工酿酒的历史十分悠久,可以追溯至新石器时代。自夏之后,至于唐宋,皆是以果、粮蒸煮,加曲发酵,压榨成酒。元代出现了蒸馏酒,而后逐步普及。中华酒文化的内涵极为丰富,不仅包括高超的酿造技艺,还有琳琅满目的精美酒具以及不同地域和民族的酒礼酒俗。新石器龙山时代的单耳黑陶杯(图9),商代的青铜爵,汉代的三羊酒樽(图10),西晋的盘口瓶和陶耳杯,唐代的鎏金錾鸟兽花叶纹银注子和鎏金花鸟葵式高足银酒杯,宋元时期的黑釉铁锈花玉壶春瓶(图11)和银马盂,明清时期的龙凤纹金执壶(图12)和高足杯等,都在诉说着延续千年的中国酒文化。

茶是中国对世界文明所做的重要贡献之一。中华茶文化在形成和发展的过程中,逐渐由物质上升到精神文化的范畴,是博大精深的中华饮食文化的一个重要分支。

山东济宁邹城市邾国故城遗址西岗墓地一号战国墓随葬的原始瓷碗中,出土的茶叶样品为煮(泡)过的茶叶残渣,为目前已知世界最早茶叶遗存。西汉时期,巴蜀地区已有饮茶的文字记载。茶文化的形成始自魏晋南北朝时期,唐代茶饮蔚然成风,浸习全国。更兼陆羽《茶经》(图13)的问世,基本结束了汉魏以来“煮作羹饮”的饮茶历史,开始了饮茶有道的新时代。也是从唐代起,饮茶用具从酒器、食器中分离出来,并自成体系。唐代饮茶之风盛行以后,茶碗的需要量大增。陆羽在《茶经》中对各地瓷窑生产的瓷碗有系统评论,认为越窑瓷碗为最佳饮茶器具。

宋代是一个全民尚茶的时代,上至皇帝、下至百姓,无不嗜茶,宋徽宗赵佶不仅酷爱点茶、喝茶,还留下一本著名的茶书《大观茶论》,对当时茶叶的产地、采制、品鉴、器具等进行了全面记述。斗茶是宋代士大夫的文雅之戏。衡量斗茶的效果,一是看茶面汤花的色泽和均匀程度,茶色以纯白胜青白、灰白、黄白;二看盏内沿与茶汤相接处有无水痕,“咬盏”(汤花浮面紧贴盏沿不退)久者为胜,先着水痕者为负。由于茶色尚白,为了取得较大的反差以显示茶色,斗茶活动中首选建窑黑釉兔毫盏(图14)。

从明代开始,饮茶方式一改唐宋时期的碾茶、煎煮的方法为沸水冲泡的瀹饮法,被后人誉为“开千古饮茶之宗”。饮茶方式的改变,使茶具发生了一系列的变化。明清士人推崇饮茶时“天趣悉备”的自然美,古朴雅致的紫砂茶具(图15)正与这种茗饮风尚相契合。此外,文人墨客常作诗品茗,并在茶具上题字刻画,特别是乾隆御制茶具(图16),融诗、书、画、印于一体,极大地提升了茶具的艺术韵味。

三、琳琅美器

饮食器具是中国古代饮食文化的重要组成部分。从新石器时代出现最初的食器,到历代发明的陶制、金属制、瓷制饮食器具,无一不见证了中华文明的发展历程。中国历代饮食器具在讲求实用的同时,还始终贯穿着人们的审美观念。彩陶的古朴之美,瓷器的清雅之美,铜器的庄重之美,漆器的秀逸之美,金银器的辉煌之美,玉器的莹润之美,都给使用者带来美好的享受,“美食配美器”,此之谓也。

作为食具使用的陶器,伴随人类饮食生活的时间最长。新石器时代的先民们广泛制作和使用陶制食具。这些食具往往是陶器中最精致的产品,倾注了先民们的巧思。大量精美的彩陶(图17)和黑陶饮食器具体现了非凡的造型能力和卓越的审美观念。

商周至战国时期是中国古代青铜文化的鼎盛时期。考古发掘中出土了大量的青铜饮食器具,这些青铜饮食器具器型多样、纹饰繁缛,尤其是狰狞的兽面纹(图18),体现出一种神秘和庄严之美,是当时社会等级森严的象征。

中国漆器工艺是中华文化宝库中一顆璀璨夺目的明珠。从新石器时代开始,人们就认识了漆的性能并用以制器。从战国时期开始,漆木制饮食器具流行起来,其制作工艺十分精湛,在器型和纹饰上,都显示出纤巧、活泼、清新的审美风格。

展览中的朱漆皮胎彩绘葫芦式餐具盒遍身朱漆彩绘(图19),上方是折枝牡丹,下方是龙戏珠,两相扣合,便是一幅二龙戏珠图。内含大盘、小盘、圆碟、海棠花口碟、酒杯、饭匙等各式餐具,精美异常,为古代漆木制饮食器具中的精品之作。

瓷器的发明是中华民族对世界文明的伟大贡献之一。早在商代,中国就出现了原始瓷器。汉代完成了原始瓷器向标准瓷器的过渡,此后制瓷工艺水平和产量不断提高,为后来瓷制饮食器的盛行奠定了基础。瓷制饮食器具有经久耐用、便于清洗、外观华美、成本较低等特点,所以很快取代其他材质的饮食器具而成为中国人饮食生活中的主要用器。“南海一号”古沉船是宋代古沉船中保存最完整的远洋贸易商船,其船载瓷制饮食器具(图20)囊括了宋代海外贸易瓷器的主要窑系品种。这些瓷器做工精美,体现了宋代海外贸易瓷器生产的最高水平,也是中国古代饮食文化输出的重要实证。

在中国古代社会,金银制和玉制饮食器具多为社会上层使用的奢侈品,使用范围相对狭窄。唐代金银业有较大的发展,加之外来风气的影响,使得这一时期金银饮食器具的制造达到鼎盛时期。展览中的乾符三年光启宫银漏勺(图21)柄部镌刻的文字是:“光启宫乾符三年正月改造晟镂,壹枚重贰两叁钱叁字。”光启宫,是长安苑中的一个宫殿,据史籍记载,黄巢兵败后,曾经将长安城放火焚烧,唯独光启宫幸免于难。“乾符”是唐僖宗李儇的年号,“乾符三年”为公元876 年。漏勺本是寻常的饮食器具,但作为皇宫用器,无论器型、纹饰,都力求精致华美,此器即为明证。

宋元明清时期,玉制饮食器具种类增多,大多属于宫廷用品,一些器皿的用途发生改变,变成用于陈设的艺术品。展览中的玉双凤耳杯(图22)内壁光素无纹,外口沿饰回纹一周,外壁两侧各透雕一凤为耳,凤口衔杯沿,展双翅与杯壁相连。双凤尾贴附于杯身,形成器物上的图案花纹,为明代早期宫廷用器。

四、鼎中之变

火的使用使远古先民脱离了“茹毛饮血”的饮食生活,从生食到熟食的转化是人类发展史上一个重要的里程碑,可以说是人类饮食文化的起点。俗话说“水火不容”,但智慧的中国古代先民却在烹饪上实现了“水火相成”:只要让水、火之间有一层薄薄的隔离,它们就能共存相成。

中国古代烹饪技法包括蒸、煮、炒、脍、炙、煎、熬、羹、炮、爆、脯、腊、醢等,多达数十种,可谓世界之最。其中,蒸和炒,都是中国人的独创。近代西方人有了蒸汽锅炉以后,也利用蒸汽来蒸熟食物。但是炒法,至今仍为中国人所独有。

釜、鼎、鬲、甑等首批被发明出来的炊具决定了中华民族数千年来的烹饪技法以蒸、煮为主。“粥”的篆字:“米”字下面一个鬲,两边的“弓”,表现的是水汽弯弯曲曲的形状。这个篆字生动地表明新石器时代的陶鬲是煮水煮粥的利器。展览中的扁足陶鼎(图23)鼎下的三足呈鱼鳍状,且外侧向外弧出,增加了鼎的稳定性。这种造型使鼎腹内炊煮的食物不易溢出。

陶釜在单独使用时比较适于煮食,后来人们在有些釜的上部放置一个底部带许多孔眼的甑(相当于现在的笼屉),釜就兼具蒸食的作用了。由鬲和甑两部分组成。如鬲、甑分别铸造,使用时临时组装,即为分体,其优点是便于拆卸,可以任意搭配组合;将鬲和甑铸接在一起而整体使用的,则为联体,联体较分体更加稳定坚固。我国的蒸法发展到先秦时期已达到相当高的水平。河南安阳殷墟妇好墓出土的分体(图24)可以同时蒸制3 种相同或不同的食物,颇适合王室的大型祭祀或宴享的需要。

灶是古代重要的烹饪设备。通过长期的实践,原始先民发现了解决火塘火势分散、燃料消耗大等缺陷的方法,那就是将三脚架空当围起来,留下灶口和上部出烟口,这样既能防火控火,又能使火势集中。于是,原始的灶就出现了。在汉代,人们对灶(图25)极为重视,认为灶为“生养之本”。西汉早期的灶面往往只有一个大灶眼,西汉中晚期至东汉时期,灶面面积逐渐增大,有的灶眼扩大到3 ?5 个,灶面上模印出各种食品和炊事用具,装饰更加复杂。元代的灶与现代农家灶具形制差别不大。福建将乐县元墓壁画显示灶上架有两锅,左边的锅上置木蒸桶,右边锅台旁置有小罐、钵。灶前有烧火人坐的小木凳,凳左边搁置有夹火钳、捅火棍等用具。

脍炙人口这个成语表明,“脍”和“炙”是古人公认的美食。脍指的是“生肉片”(主要是生鱼片),炙指的是烤肉。中国国家博物馆收藏4 块描绘宋代厨娘备宴场景的砖雕,其中一块描绘的就是厨娘斫鲙(图26)的场景:只见厨娘衣着讲究,梳着高高的发髻,袖子挽起,正在专心致志地斫鲙(即将生鱼切成薄片)。从砖雕的内容看,这位厨娘似乎正在为主人精心准备宴会的“重头菜”—生鱼片。古代有以烤肉佐酒的饮食习惯。汉代铜烤炉(图27)为时人用于烤肉的器具,使用时,炉内放炭火,炉上放置肉串或大块肉。

中国人吃火锅有着悠久的历史,考古资料表明火锅的出现可追溯至西周时期。展览中的“清河食官”铜染器(图28)即可视为汉代的迷你小火锅。“染”指的是豉、酱类的调味品。汉代人习食较烫的调料,所以需用染器不断地给调料加温。由器物铭文可知,这是出自西汉时期清河国(位于今山东、河北一带)的食具。三足锡火锅(图29)为满族传统的火锅,器中间的圆柱内用来盛放炭火,周边放水。炭火加热后,在开水中将肉片边涮边吃。这种器皿及涮锅子食法至今仍流行于中国北方地区。

展览中的双耳带盖炊具组合为科举考场考生所用的便携炊具,包含蒸锅、炒锅、茶炉等,造型小巧,设计精妙。炒是中国乃至世界烹饪史上的大事,有学者认为中国最早的一例炒菜是南北朝时期的炒鸡蛋。“炒”与中国人的日常生活十分密切,很多词汇中都包含“炒”字,如“解雇”被称为“炒鱿鱼”,又如“炒股票”“炒基金”“炒房”等,通过买卖的翻动达到资产增值,用炒菜做比喻,非常形象生動。

五、礼始饮食

“夫礼之初,始诸饮食”,作为中国古代文明象征的“礼”,首先是建立在饮食的基础上。饮食前必先祭拜祖先和神灵的习俗,自新石器时代产生以来,至商周时期愈演愈烈:从饮食礼器名数组合到使用中表现的礼仪,从肴馔品类到烹饪品位,从进食方式到筵席宴飨,无一不强调着等级之序次。先秦时期的典籍对于饮食礼仪有着详细叙述,很多礼仪对后世产生了极其深远的影响。

饮食器具在商代就已经礼制化,西周时期形成了严格的列鼎列簋制度,春秋时期继承了西周的礼制并进一步深化。《左传》曰:“信以守器,器以藏礼。”就是说有某种威信,就能保持其所得器物,而这些器物又能表示出尊卑贵贱,体现当时之礼,表明各级贵族身份与等级的高低。

春秋时期各地墓葬出土的青铜礼器组合(图30),就是各个阶层身份与地位的标志。

盘(图31)是中国早期饮食文化中不可分割的组成部分,商周时期的用餐习惯是用手直接抓取食物,因此贵族非常注重饮食卫生,餐前要用匜或盉冲洗双手。匜与盉都是用于盥洗的盛水器皿, 是半开敞式,而盉则是全封闭式结构。

先秦时期的典籍对进食之礼有着详细的规定。古代的饮食活动中,人们普遍遵循着礼的规范,处处体现着尊卑等级的差别,这对谦恭礼貌、尊贤敬老风气的形成有着显著的作用。一些进食礼仪如吃饭时长者优先、讲究吃相、用筷姿势规范等优良传统一直沿袭至今。

刀叉并不是西方人的发明,中国人早在新石器时代已开始使用。同餐勺一样,起初都是以兽骨为材料制成。在距今约5000 年的青海同德宗日遗址中出土过迄今为止最早的餐叉。先秦时代将“肉食者”作为贵族阶层的代称,餐叉在那个时代可能是上层社会的专用品,并未十分普及。普通民众因为食物中没有肉,所以用不着置备专门食肉的餐叉。与筷子和餐勺相比,餐叉的使用并没有形成经久不变的传统。

在琳琅满目的进食器具中,最能体现中国饮食文化特色的是筷子,这种与中国美食相伴而生的进食工具,是中华饮食文化的重要标志。从考古发现看,筷子的使用可能已有5000 年上下的历史。筷子( 图32) 的名字经历了“梜”“箸”“筷”的历史演变,其质料、形制也从厚重粗劣向轻巧实用的方向发展。作为进食器具,筷子的主要功能是烹饪和助食。此外,还有占卜、装饰、促进身体协调和开发智力等功能。中国是礼仪之邦,小小的筷子包含着吉祥的隐喻,也有着不容忽视的使用规范和禁忌。作为中国人最伟大的发明之一,筷子的影响力辐射至全世界,成为中华优秀传统文化的代表之一。

受到石器時代穴居遗风的影响以及住宅普遍低矮等原因,隋唐以前的人们习惯席地而食(图33),或凭俎案而食,实行的是人各一份的分餐制,这种饮食方式被朝鲜半岛和日本继承了。隋唐以后,随着室内高度的提升,桌、椅等高足家具的出现以及烹饪技术的发展、肴馔品种的增多,人们围坐一桌共同进餐的合食制(图34)逐渐取代了分食制。由分食制向合食制的过渡,人们的饮食方式已经发生了划时代的改变。

中华饮食既是一门科学,又是一种独特的文化艺术。人们在追求色、香、味、形、器统一的同时,又讲究美食与良辰美景的结合、宴饮与赏心乐事的结合,并把饮食与美术、音乐、舞蹈、杂技等艺术相结合,从而很大程度上促进了文化艺术的发展。

音乐、舞蹈是伴随着远古先民的饮食活动而出现的。远古时,当人们获得了丰收,以及猎取了美味以后,常常设庆功喜宴,载歌载舞。通过演奏乐器而发出美妙动听的音乐来助兴的现象也源远流长。早在夏代以前就有饮食活动中击鼓奏乐的习俗,所谓“钟鸣鼎食”(图35),即周天子在宴饮活动一边聆听着乐工击打编钟、编磬的乐曲,一边享受着盛放在鼎簋中的各种珍馐美味。除了一般的歌舞表演以外,古人在宴会场合的助兴艺术文化项目还包括百戏、酒令、投壶、双陆棋、捶丸等。《怡红夜宴图轴》(图36)描绘的是《红楼梦》中怡红院群芳夜宴场景。据书中所述,宝玉生日那天,怡红院丫鬓们凑份子为宝玉祝寿,请来黛玉、宝钗、探春、湘云等人,大家一同饮酒行令作乐。所行酒令为“占花名令”,令筹上写有花名及一句诗词,下面标明饮酒之法,掣到筹者只需按筹上说的办即可。这种酒令简单易行,为宴饮活动增加了趣味性。