战国中山国的手工业管理体制

2022-09-23刘卫华

刘卫华

关键词:青铜器铭文 战国中山国 手工业管理

夏商周时期,青铜器是国之重器,《左传·成公十三年》曰:“国之大事,在祀与戎。”无论是祭祀还是征战都需要优质的青铜器。因此,青铜的冶铸和制造在当时是国家手工业生产体系中的重要项目,青铜器的铸造水平也是国家实力的重要体现。战国时期,强盛一时的中山国一度在群雄间纵横捭阖,其青铜器制造也达到了相当高的水平。中山国遗址出土的青铜器中有诸多精美绝伦的珍品,其风格融合了草原文化的活跃生机与华夏文明的敦厚肃穆,造型独特、装饰华美、工艺高超,展现了中山国非凡的青铜器铸造水平。尤为重要的是,中山王墓出土了一批带有铭文的青铜器,铭文多标明器物的制造部门、制造人员、重量等信息,从而让后人可以了解中山国青铜器的生产管理情况。

王墓出土青铜器显示,中山国的官营手工业系统,建立了严密的管理体系,有着严格的管理制度,汇集了大量能工巧匠,有明确的机构和人员分工,各部门各司其职,管理程序也相当规范。

一、完备的机构设置

战国时期,各诸侯国都有政府官营的手工业作坊,并形成了规模化的机构设置。从王墓出土青铜器铭文看,中山国有与其他各国有相类的“库”等制器部门,也有独具中山国特色的部门,另外还有专门的器物收藏、计重部门。

1. 重要制器部门“库”

中山国王出土青铜器中带有“库”字铭文的比较多,可见“库”是中山国的重要制器部门。中山国的“库”,可分为左使车(库)、右使车(库)和ム(私)库。

中山国的“左使车(库)”和“右使车(库)”出现较早,灵寿古城九号遗址出土的T 形铲(图1)柄部刻有“二年左使车(库)”①的铭文。灵寿古城为中山国的后期都城,系中山桓公所建,桓公二年该城尚未营建,所以此处的“二年”有可能是成公二年或王二年,表明左使车(库)的成立年代较早。中山成公墓西库出土的铜甗(M6:87),其甑部圈足外侧有铭文“廿七年右”四字。战国时期三晋的青铜器刻铭中常见将“左库”“右库”“上库”等省略为“左”“右”“上”,此处的“右”字可能是中山国官营手工业机构“右使库”的省称。

王墓出土的标有“库”字样铭文的器物,均造型别致,工艺精良,独具一格,具有明显的中山国特色,显示“库”是中山国重要的官营青铜器制造部门。

王墓出土的青铜器中标记“左使车(库)”字样的最多,推测这应是中山国官府手工业机构中规模最大的部门。标明该部门制造的器物有十五连盏铜灯、错银铜双翼神兽(XK:58、59)、细孔流铜鼎、铜山字形器等。十五连盏灯(图2)是战国时期灯具艺术中的杰作,灯的圆形底座由三只独首双身的猛虎承托,灯的主干竖立在灯座正中,主干四周伸出十五盏灯枝,整体形状如同一棵茂盛的大树,树间装饰有猴子和小鸟。错银铜双翼神兽(图3)将兽的造型与鸟的翅膀融为一体,是具有典型中山风神的文物。细孔流铜鼎(图4),是目前为止国内发现的唯一带有孔流的鼎。铜山字形器(图5)更是独具中山特色的文物,象征中山国君的威仪,也典型反映了中山国的崇山观念。

标记“右使车(库)”的器物有错金银四龙四凤铜方案座(图6)、错银双翼神兽(DK:35、36)等。四龙四凤铜方案座的整体设计,充分体现了中山国在群雄间争雄、制衡的生存哲学。承托案座的是两雄两雌四只梅花鹿,小鹿承托的环形底盘上站立四条昂首挺胸的神龍,龙的头颈分别伸向四方,反勾住头上的双角,龙的双翅聚于中央部位形成半球形。而在每两只龙尾的纠结处形成一个圆环,从圆环的中间有一只凤引颈而出。凤鸟展开的双翅恰好搭在龙身上,龙凤相接,和谐优美。四只龙头上各有一个一斗二升式的斗拱,承托用以镶嵌案面的方形案框,从而实现了从圆形底座到方形案面间的完美过渡。方案座的整体造型内收而外敞,龙飞凤舞,动静结合,美不胜收。案框上有铭文:“十四年,右使库,啬夫郭,工疥。”

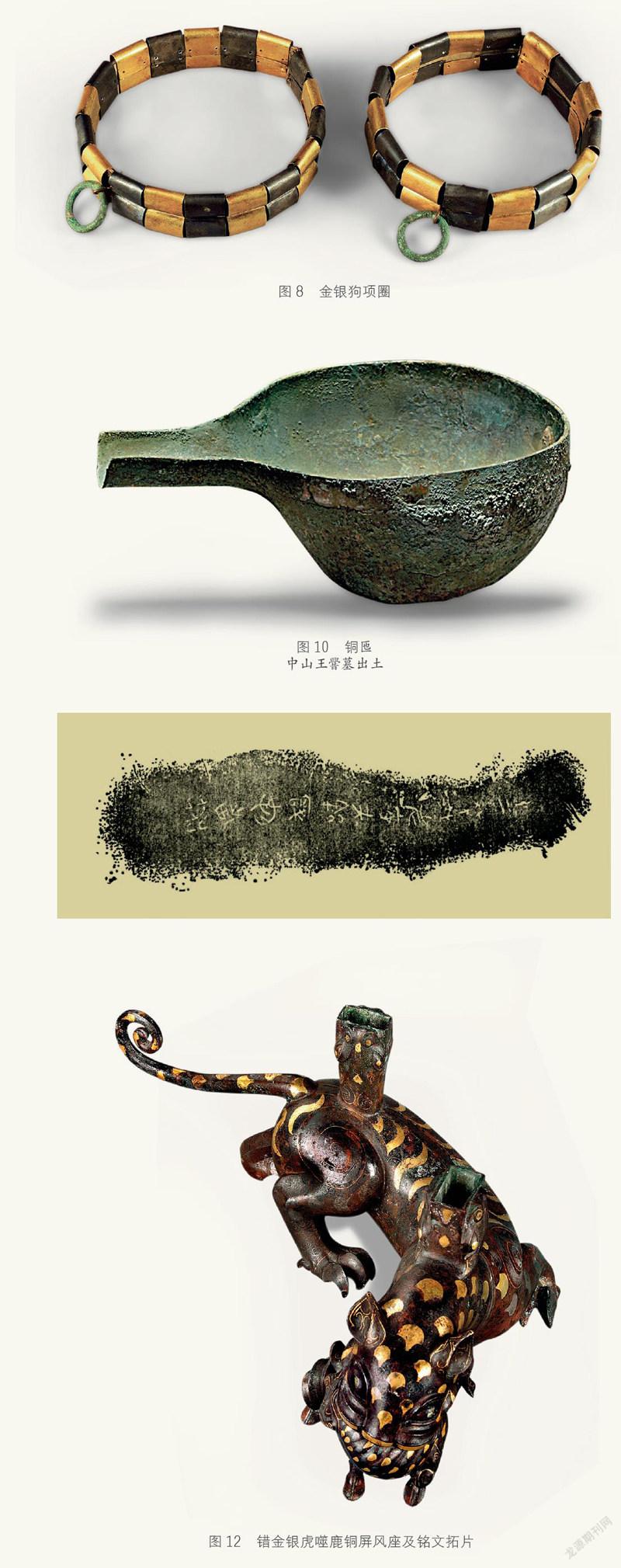

刻有“ム(私)库”铭文的青铜器出现于王十四年,器物较少但均为别致而贵重的器物,主要有金银狗项圈、包金镶银铜泡饰等,推测该库是王设立的专门掌管王室器物的机构。墓北盗洞出土的夔龙纹镶金银泡饰(BDD:40,图7)主体为银质,表面装饰两只缠绕扭结的夔龙,中心镶一朵柿蒂形金花。泡饰的背面有铭文:十三祀, ム(私)库,啬夫煮正,工孟鲜。并有四个短方柱承托一个方形环,可以用来缝缀,推测为中山王衣甲上的装饰品。出土于王墓杂殉坑狗骨架颈项部的金银狗项圈(图8),用长方形金片或银片卷成扁状管,金、银相间穿在革带上。管的中间部位缀有一个铜环,用来结带,项圈的背面有刻划铭文“ム(私)库”字样。国王给爱犬佩戴金银项圈,既表现出对猎犬的无比喜爱,也证明了猎犬在当时的受宠地位。

2. 独具中山国特色的制器部门

除了左使车(库)、右使车(库)和ム(私)库,中山国青铜器铭文中还见有“冶匀”“ 麀”“ 器”等制器部门。迄今为止,这几个部门的名称在战国时期其他国家尚未发现,具有浓郁的中山特色,应该是王在位的鼎盛时期设立的部门。

标明“冶匀”部门制造的器物有制于王七年的铜扁壶(DK:15,图9)、制于王八年的铜匜(DK:32,图10)和制于王八年的鹰柱铜盆等。鹰柱铜盆(图11)由工匠酋在啬夫孙的监制下制造,主体造型是一只站立在盆中柱顶的昂首展翅的雄鹰。器物底部是镂雕有精致的蟠螭纹的圆盘形底座,底座连接束腰形圆柱,圆柱承托大盆。盆内底中间卧伏有一只凸出的龟鳖,龟背上竖有一根立柱,立柱外有一个圆形套筒,套筒顶部为一只双爪紧抓两只纠结蛇头的鹰,鹰与蛇形套筒原本可以绕鳖背上的立柱转动,结构繁复,工艺复杂。

“ 麀”和“ 器”都是王十四年才出现的制器单位,这一年是中山王室制造青铜器数量最多、质量最好的一年,生产了多件极其精美的青铜器;本年也是有关王纪年的最后一年,王在这一年去逝,那些精品美器成为中山国的工艺绝唱。而且,由这两个部门制作的青铜器均只标明了“啬夫”的名字,而没有标识具体的工匠,推测物品可能是由工艺高超的工师直接制造的。

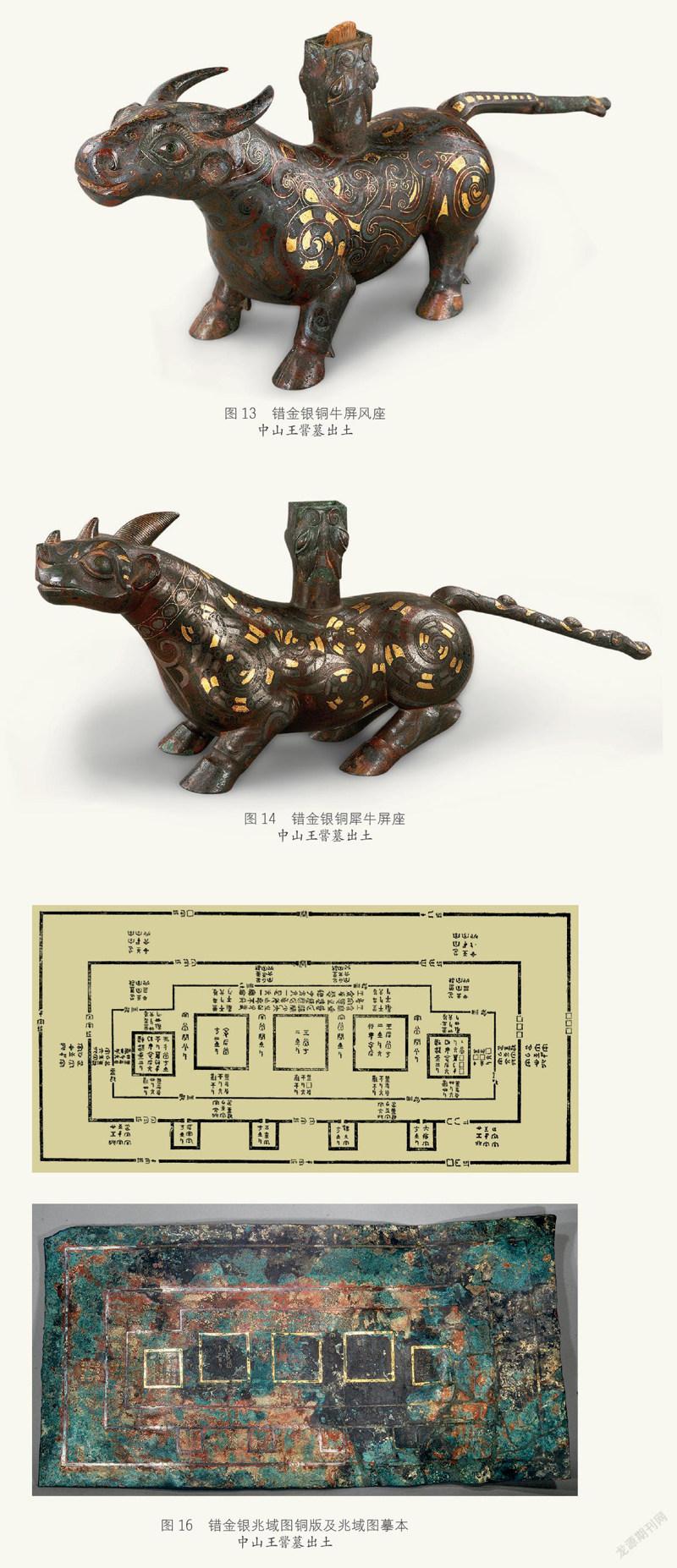

由“ 麀”部门制作的最具有代表性的器物是一套三件的屏风座,即错金银铜虎噬鹿屏风座、错金银铜牛屏风座和错金银铜犀牛屏风座。金光银彩斑斓生辉的错金银铜虎噬鹿屏风座(图12),是本套屏风底座中最为夺目的一件。其造型是一只斑斓猛虎正贪婪地捕食一只小鹿,老虎矫健威猛,小鹿柔弱惊恐。老虎的右前爪因捕捉小鹿而悬空,于是借用小鹿的三腿支撑老虎的头部,保持了器物的平衡,构思巧妙。错金银铜牛屏风座(图13),铜牛浑圆壮硕,腹部低垂,尾巴挺直,四肢粗短有力,铜牛周身饰有艳丽醒目的错金银卷云纹。错金银铜犀牛屏风座(图14),犀牛身躯肥硕,四肢粗壮,头顶、额部、鼻部各有一角,全身用黄白相间的金银宽线错出华丽明艳的卷云纹。在错金银铜虎噬鹿的背部有两个以山羊头装饰的长方形銎口,两个銎口相交成84 度角,出土时銎口内尚存插屏风的木榫,证明器物是屏风中部的底座。错金银铜牛屏风座和错金银铜犀牛屏风座的背部也均有以山羊头面装饰的銎口,用来插放屏风扇。三件器物造型完美,纹饰精湛,相互配合恰好能稳固地支撑起两扇屏风。

标明“ 器”机构的重要青铜器有:嵌松石铜方壶(DK:10、11)、铜铙(CHMK2:61-1-4),两件器物均以极其繁密精湛的纹饰装饰为特色。铜铙共出土四件,其上原铸造有制造啬夫的名字,但已模糊难辨。四件青铜铙的器壁内外均有极其细密的纹饰,堪称一绝(图15)。铜铙外壁的外围纹饰为云雷纹和兽面纹,中心部位主体纹饰为相互纠结的一大一小两条蟠虺,四周配以云雷纹,仿佛虺正在浓密的云雷中穿行游动。器的内壁以雷纹为地,上饰变形蟠虺纹。“如此细密的纹饰也无法模印。据此推断,形成铙内表面纹饰饰的铙芯,是在塑制成形后半干状态下直接阴刻出来的。而铙表面的的纹饰,则是在范上直接阴刻而成。”②花纹大约每毫米有两条以上的纹饰线,线条粗细程度需用放大镜才能看清。然而如此精细的纹饰,花纹上下叠压的层次关系却表现得十分突出,尤其是其腔内也布满纹饰,让人叹为观止。

3. 物品收藏机构“府”

中山国青铜器铭文中出现有“府”等字样,中山王墓出土的错金银铜版兆域图的铭文中即有“其一从,其一藏府”的字样。

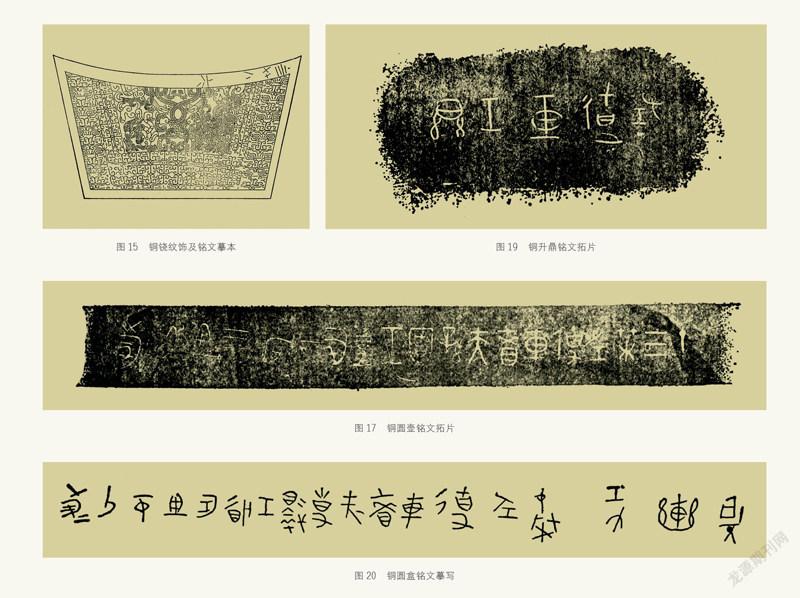

战国时期,各诸侯国的官营手工业作坊体系中,“府”的名称大量出现,是制造、储藏各种生产生活用品以及兵器的场所。以“府”命名的部门,以楚国为最多见,有“大府”“高府”“造府”“行府”;东周国和西周国有“中府”;韩国有“少府”,秦国有“少府”“修武府”“莤府”,燕国有“叴具府”“内府”,齐国有“ 府”。曾经占领并统治中山国的魏国,则往往用“府”的单称,陕西省咸阳市出土的魏国“安邑下官钟”上有铭文“十年九月, (府)啬夫成加、史狄之”③的字样。因此,王辉推测魏国和中山国的“府”可能是“某府”之省称。④错金银兆域图铜版(图16)是墓陵园的建筑规划,设计科学,制图精细,且以金、银丝标识建筑轮廓线,是当时中山国的重要收藏品,其藏于“府”,可见“府”是中山国重要的储藏机构。

4. 其他部门

中山国的官营手工业有明确的部门分工,分工详细,各司其职。除了以上的器物监制、制造部门,还有管辖称量、记重的部门。中山国铜器铭文中有很多有记重铭文,如铜扁壶(DK:15)上有铭文“冢(重)四百六刀冢(重)”,铜圆壶(DK:7)上有铭文“冢(重)一石三百刀之冢(重)”(图17),铜十五连盏灯座上有铭文“冢(重)一石三百五十五刀之冢(重)”。但标记重量的铭文都不是模铸的,而是后来补刻的,尚未见模铸铭文标识器物重量的例子。由此可见,器物是在制作完成后,再交由专门部门进行称重,并将称重结果记刻于器。

二、明确的人员层级分工

战国时期各个大国的官营手工业基本形成了比较明确的人员层级化分工和管理体系,大多实行的是总监造、主造和直接制造者三级分工的管理体制。

从中山成公墓出土的文物来看,只有少量青铜器有简单的铭文,如双提链耳铜三足盆(M6:99,图18)的底部有铭文“左”“二十年”,铜甗(M6:86)圈足上有铭文“廿七年右”,铜凿(M:127)顶部有铭文“公”等。而王墓出土的青铜器上已经大量出现有明确制造部门、监造者、制造人的铭文,部分金银器、陶器也有制造铭文。由此可见,中山成公时期中山国的官营手工业管理系统尚不完备,王时期才形成了系统的分工和严格的管理体系。从目前发现的王墓出土器物铭文,可以大致推断出中山国的官营手工业管理体系中人员的层级分工情况。

1. 总监造—相邦

中山王墓出土的错金银铜版兆域图中,有铭文“王命赒:为逃(兆)乏(窆)阔狭小大之制,有事者宣图之。律退致窆者,死无若(赦)。不行王命者,殃连子孙”,证明王生前下令其相邦司马赒为自己设计、修筑陵寝,绘制了建筑规划图并进行监造。

“相邦”,简称相,战国时期是百官中地位最高的。春秋时期相邦本是为君主或贵族行礼时的赞礼者。据《仪礼》《礼记》记载,凡饮酒礼、射礼、丧礼都由相主持有关礼仪。国君外出,亦有相跟随左右,如公元前500 年鲁定公和齐景公在夹谷(今山东莱芜东南)相会,鲁定公即以孔子为相。战国初期,一些国家的卿大夫因大权在握而成为有国之君,他们的亲信“相”也便成为邦国之相,由此产生相邦之名。据《史記》记载,战国初年最先设置相的是三晋等国,而后其他各国亦先后置相。相邦之名见于铜器铭文、并以之为最高监造者的,还见于赵国和秦国的兵器铭文中,如赵国出土的“相邦春平侯”铜铍,秦国出土的“相邦义之造”铜戈等。

错金银铜版兆域图铭文表明,中山王命相邦司马赒严格按照陵墓规划图上的尺寸标准实施、监督,如有违犯一律死罪。中山王铜方壶铭文中也提到“中山王命相邦赒,择燕吉金,铸为彝壶。”可知,中山国的重大铸造、修建工程都是由相邦进行监督管理的。

相邦司马赒在“三器”铭文被反复提及。他是中山国历史上一位极其重要的人物,辅佐了成公、王和三代国君。中山王铁足大鼎铭文中记载“天降休命于朕邦,有厥忠臣赒,克顺克卑,亡不率从”,司马赒在王的父亲成公时期就是国家重臣,成王去逝前将年幼的托孤于他。司马相邦“夙夜匪懈”地教导幼君成长为一个“知社稷之任,臣宗之义”的英明君主。因此司马赒深受王的倚重和优待,不但辅佐国君处理行政事务,而且还率军出征,集相权与将权于一身。从铁足铜鼎和刻铭铜方壶铭文看,主政国事的司马相邦参与或主持了这两件青铜重器的铸造,而且可能直接参与了铭文文稿的撰写,因此在铭文中对自己多有溢美之词。

2. 生产主管—啬夫

中山国青铜器铭文中,多件器物明确其施工啬夫为何人,如铜圆壶(DK:7)铭文标明“啬夫孙固,工”,夔龙纹镶金银铜泡饰铭文标明“啬夫煮正,工孟鲜”,错银铜双翼神兽(DK:36)铭文标明“啬夫郭,工疥”。

“啬夫”是源于西周时期的一种地方职官。李调元《夏小正笺》中曰:“啬,当作穑,农夫也。”后在历史发展过程中,啬夫由农夫演变为田官,进而演变为田神,⑤又演变成“主币之官”⑥。《仪礼·觐礼》中有“啬夫承命,告于天子”的记述。郑玄注:“啬夫,盖司空之属也。”到了春秋时期,政治、经济、军事各领域均有“啬夫”这一官称,职能有大有小。⑦《管子·君臣上》曰:“吏啬夫任事,人啬夫任教。”湖北云梦睡虎地出土的“云梦秦简”中记秦有县啬夫、乡啬夫、亭啬夫,还有仓啬夫、田啬夫、库啬夫、苑啬夫、离官啬夫、皂啬夫、厩啬夫、司空啬夫、发弩啬夫以及髹园啬夫、采山啬夫、采铁啬夫、谇官司啬夫、赀官司啬夫等。⑧可见,当时啬夫是负责某一方面事务的小吏的称呼,具体名称则依其管理的具体事务而定。

战国时期,各国官营手工业中负责主造事务的官吏一般称为“工师”。《荀子王制》曰:“论百工,审时势、辨功苦,尚完利,便备用,使雕琢文采不敢专造于家,工师之事也。”这表明手工业产品的规格、质量都是由“工师”来负责的。而中山国出土器铭文中有多件标明“啬夫”字样,却未见有标“工师”这一称谓的文物。如铜鹰柱盆上有铭文“啬夫孙,工酋”,铜十五连盏灯上有铭文“啬夫事,工弧”,夔龙纹镶金银铜泡饰上有铭文“啬夫煮正,工孟鲜”。中山国出土器物的铭文显示,官营手工业作坊中直接负责器物者一般称为“工”,“工”的上一级主管为“啬夫”,是负责技术工作的小吏或工长,从职责来看与他国的“工师”相同,这一点是中山国生产管理系统中与战国时期其他各国所不同之处。在中山国的官营手工业作坊中,技术高超、经验丰富的工师可能会被选入“ 麀”和“ 器”两个机构,负责制造供王室使用的器物。如错金银虎噬鹿屏风座、错金银铜牛屏风座、错金银铜犀牛屏风座、铜铙等,都是由啬夫主造而成。

3. 直接生产者—工

从出土青铜器铭文来看,中山国官营手工业的直接制造者是“工”。战国时期各国的器物直接制造者一般称“冶”或“冶工”,而中山国青铜器铭文中则将器物直接制造者名为“工”。中山国的大多数青铜器铭文在“啬夫”之后标明“工”的名字,有的器物铭文没有显示“啬夫”,只标明了“工”的名字,如铜升鼎(XK:3)铭文为“左使车(库),工㬎”(图19),可能是由“工”直接生产的。

中山国官营制铜作坊中优秀的工也可以晋升为啬夫,如铭文中出现的麀啬夫戠应是中山国当时最为出色的工匠。在王八年他是冶匀啬夫启重领导下的工师,制造了铜匜;王十年时是左使库啬夫事斁领导下的工师,制造了銅圆盒(DK:26),其铭文为“左者,十祀,左使车(库),啬夫事斁,工戠,冢(重)百一十刀之冢(重)”(图20);王十四年即成为新成立的制器部门麀的工长即啬夫,制造了那三件堪称绝妙的精美屏风座—错金银铜虎噬鹿屏风座、错金银铜牛屏风座和错金银铜犀牛屏风座。戠在短短几年间的晋升,反映了中山国工匠的晋升渠道和其技艺的不断进步。他制造的三件错金银屏风座造型独特,结构科学,工艺精湛,纹饰斑斓瑰丽,是战国青铜器中的杰作,是错金银工艺的时代绝响。而三件屏风座上的铭文只记了啬夫的名字戠,而没有记工匠,可能是戠身兼二职,亲手制作了三件工艺极其精湛的器物。

在当时的中山国官营手工业作坊中,应当聚集了一大批像戠这样的优秀工匠,所以中山国才能后人留下了许多件构思奇特,工艺高超的精美青铜器。

三、规范的管理程序

战国中山国的官营手工业作坊,不但生产规模庞大、有明确的机构和人员分工体系,而且管理程序也相当严格和规范。

1.“物勒工名”制度

在战国中山国的许多重要铜器上都明确标明纪年、主造啬夫、制造工匠、重量等相关信息,体现出典型的“物勒工名”制度。“物勒工名”制度是指器物制造者要将自己的名字刻于器物上,以便管理者进行产品质量检验。这一制度春秋时期开始出现,首次见记于《礼记·月令》“物勒工名,以考其诚,功有不当,必行其罪,以究其情”,类似记载另见于《吕氏春秋·孟冬纪》。秦国相邦吕不韦大力对“物勒工名”产品质量检测监督制度进行了大力推广,“工师效功,陈祭器……必功致为上,物勒工名,以考其诚。工有不当,必行其罪,以穷其情”,国家每年定期对各郡、县工业产品进行质量抽检。在对产品质量年度审核时,除了要求产品做工精致、工艺精湛之外,还要求生产者将姓名刻于产品上。一旦发现产品质量不合格,就由负责质量检测的官员写出鉴定结果,提出对责任者的惩罚建议,责令其查明原因,并制定改过措施。

春秋时期,齐、晋、楚等国也有类似规定,对产品的原材料选择、制造程序、加工方法、质量检验等均按统一的标准和规定进行,以保证产品的“坚好便用”。可见,当时已经形成了以“物勒工名”为主要实施形式的严密技术质量监管体系,每件器物明确专门的部门及工长、工等直接责任人,层层负责,出了问题相关责任人都要被治罪,这对于提高手工业产品质量有重要意义。

中山国生产的青铜器器形精美、纹饰繁复、华美璀璨,而诸多重要青铜器上都铭刻下了工匠的名字。正是有这些工匠的创造,中山国的青铜器才具有了精湛超群的气质,也正是在“物勒工名”的实行,这些杰出的“大国工匠”也才被后人记住。

工匠疥,在啬夫郭的监工下制造了四龙四凤铜方案,这件器物是分铸法的代表性作品。分铸法是将器物的各个部件分别铸成,然后再联结为一体,可以制造出结构复杂的物品,但是需要高超的铸接、焊接、铆接技术。四龙四凤铜方案座的设计格外精巧、结构极其复杂。这件器物的每个部分单独铸件成形,然后再用铸接、焊接、铆接等方式将铸件连接为一体,是分铸铸接法的极端形式。全器由78 个部件, 以22 次铸接(36 个焊点)、48 次焊接(56个节点)成形,共计使用了188 块泥范、13 块泥芯。⑨从总体上看,方案座由双雄双雌四只梅花鹿承驮的底座、中间纠结蟠绕的龙凤结构和由四只斗栱托起的案框三部分组成,动静结合、方圆皆备、龙凤和谐,错金银纹饰繁密精湛,是战国时期青铜器的杰出代表性作品。

工匠弧,在啬夫事的监工下制造了十五连盏铜灯,这盏灯是中山国青铜器结构设计的代表作。此灯的灯座和七节灯架由榫卯组装而成,整体造型如同一棵茂盛的大树。灯的主干竖立在圆形灯座上,灯座由三只独首双身的猛虎承托。灯的主杆四周伸出七节灯架、挑出十五盏错落分布的灯盘,宛如伸展的枝杈。七节灯架中有六节灯臂均呈三维扭曲,灯臂与灯杆在一个不规则的曲面内,无论是从顶部俯视,还是从侧面注视,十五盏灯盘无一重叠或遮挡,体现出十分精细的工程设计理念。十五连盏灯多处运用卯榫结构,各节灯架的卯榫形状各异,便于拆装,易于区分。战国时代这样的设计与制作水平堪称一流,也让后人叹为观止。

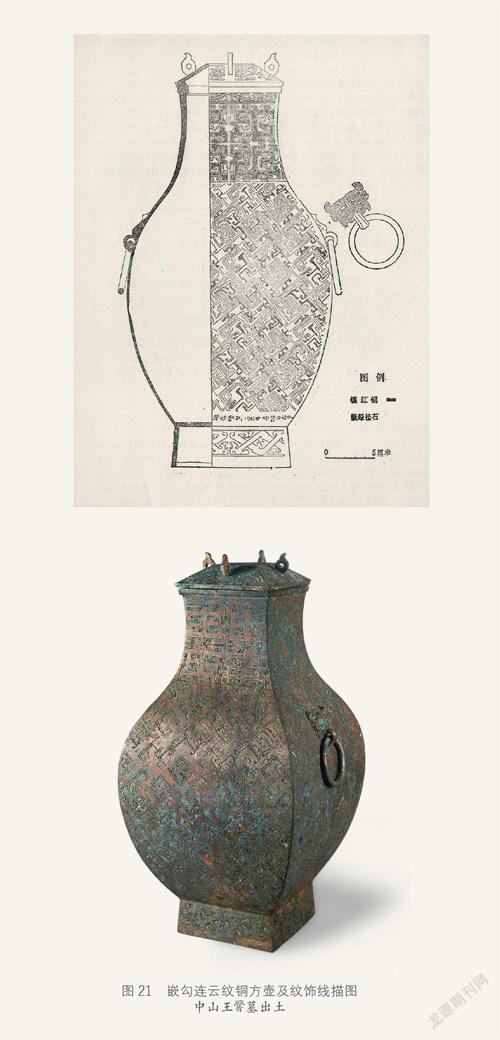

啬夫毫更,制造了嵌勾连云纹铜方壶(图21),这是战国时期镶嵌工艺的代表性作品,通体纹饰繁复而华美。壶的通身饰勾连云纹图案,图案以模铸阳纹为主体,凹地处填以红铜和绿松石。通体花纹可以分为四层:壶的颈部四面纹饰相同,每组以上下两两相对的兽形纹构成,镶绿松石衬地,嵌红铜丝作为隔线。壶的肩、腹部花纹精致而细腻,图案的主体纹路为上下左右相互连接的斜状雷纹,雷纹的纹线出头处形成卷云状,云气弥漫,雍容华贵。圈足部的纹饰,每面为两组折角相对的漫卷云头纹,纹地嵌以绿松石。壶的纹饰细密繁复,工艺精湛,是战国青铜器中综合运用多种装饰艺术的代表性作品。

2. 生产标准规范化

中山国出土的青铜器有些是形制相同的,也有一些是形制相同但大小不同的,这些相同或相似的器物有的是由不同的部门制造的,但外形并没有多大差异,反映出中山国官营手工业生产具有非常大的规范性,在一定程度上实现了生产标准化。

如中山王墓东库出土的五件铜勺(XK:30-34),形制基本相同,但从刻铭来看勺子不是一个部门制作。铜勺(XK:30,32)柄部有铭文“左使车(库),工蔡”,铜勺(XK:31)柄部有铭文“左使车(库),工㬎”,铜勺(XK:33,34)柄部有铭文“右使车(库),工疥”(图22)。五件铜勺是由两个部门的三个工匠分别制作的,但是其形状、大小差别很小,说明是按照一定的标准制作的。

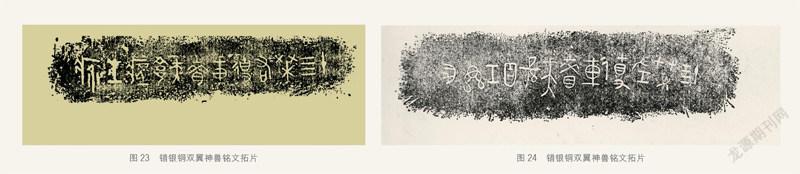

中山国按照同一母稿制作的青铜器不但有形制较为简单的铜勺,也有造型繁复的器物。如王墓出土有两对错银铜双翼神兽,分别是由“左使库”和“右使库”制造的。神兽似狮非狮,身体壮硕、四肢有力、利爪伸张,动感极强。它头颈高昂,大口张开,獠牙外露,双眼圆突,利齿交错,长舌伸吐,仿佛在昂首怒吼,显示出一种睥睨一切的气势。神兽的整体造型是兽,但它又有一双直插天宇的翅膀,显得威猛而又神秘。错银铜双翼神兽(DK:35,DK:36, 图23)铭文表明,其由“右使车(库),啬夫郭、工疥”制造,而错银铜双翼神兽(XK:58,XK:59, 图24) 由“ 左使车(库),啬夫孙固、工蔡”制造。两对器物使用的应是同一个设计底稿,所以虽然由不同的部门制造,但是从外观上看即使细微之处也没有明显差别,体现出生产的标准性。

四、庞大的生产规模

从目前发现的数量众多、质量上乘的中山国青铜器以及器物铭文所显示的制器管理部门看,中山国的青铜器生产应该达到了相当大的规模,灵寿古城的考古资料也表明了这一点。

灵寿古城的“西部中区则为大面积的官(营)手工业作坊区”⑩,手工业作坊区与中山国的王陵区、宫殿区相毗邻,其位置布局体现出统治者的重视程度。灵寿古城发现的官营手工业作坊遗址主要有两处,分别是四号遗址制陶器作坊遗址和五号铸造铜、铁器作坊遗址,这两处遗址几乎都连在一起。五号铸铜、铁遗址位于手工业作坊区的中部,“遗址面积较大,南北960、东西580 米,文化层1.2 ~ 2.7 米,有的炼炉遗迹深2.5 米。经铲探在文化层内有大片的铜渣和铁渣及大量的陶范残块,部分地段的底部有分布密集的炼炉残迹。” 可见中山国的青铜冶制规模曾经相当宏大。“在遗址中部有一条引水沟,似是作为作坊用水而开凿的。”

在5 号铸铜铁器作坊遗址的文化层内,还有制造铜铁器的陶范作坊,地表和断崖上暴露有废弃的坩锅残块和尚未使用过的残陶范,其中不少是陶模。灵寿古城铁器作坊遗址出土的器物范模,大部分是澆铸铜铁器的残陶范。从出土的陶范看,当时已使用一次浇铸成型多件器物的多腔范,便于提高生产效率。如五号遗址出土的削范(E5T13 ③:37),上部有一个浇口,口的下部有两个流口,浇铸时熔液分别注入两个削腔内。五号遗址出土的剑范(E5T9③:21),“为合范和复合范,即剑茎(即剑的把手部位)和剑身的大部在一个范上,剑的前端部则拼装另一对合范,然后浇铸,根据需要可用长或短的剑尖端范组装后浇铸,铸出所需长度的剑。” 作坊遗址也发现了用于铸剑的剑尖范E5T9 ③:96,虽然已残缺,但可看出腔面为剑尖部位。

六号遗址出土的镞杆范(E6T31 ③:3),范面上有7 个箭杆的腔槽。其浇口在顶部,浇铸时铁水分流入腔面上的7 道杆槽内,一次可浇铸7 支镞杆,类似的镞杆范还有另一套出土。

在铸铜铁器作坊遗址还发现有8 件带钩范合范,陶范因多次浇铸已成红烧陶。标本E5T14 ③ :10 残范面有4个琵琶式鹰首带钩腔,E6T32 ③ :15 范面有4 个带钩铸腔,另外还有多个残范也为多铸腔,这样就可以实现批量化生产,显著提高了生产效率。

在中山国铜铁器作坊遗址发现有多个用来制作花纹的陶制模印,说明花纹制作已采用模印法,即用刻有花纹的陶质或木质拍子,在泥模上拍印纹样。用模印法可以在范面上反复印出连续的花纹,反复多次使用,省工省时,十分便利。中山国模印纹饰的代表性作品为出土于行唐县西石邱中山国墓葬出土的铜甗、铜鼎、铜壶、铜豆、铜匜等,这些器物上的花纹大部分采用模印法制成。其中一件铜壶通体均为模印花纹,层次繁复。壶的盖顶中部有繁复的饰以珍珠纹和三角回纹为地的圆涡纹,壶的肩部有叶状雷纹,其下饰有三周云雷纹,腹部饰有6 周以宽带弦纹相隔、雷纹为地的乳钉纹,圏足饰索纹,纹饰相当精美繁复,表明当时的模印花纹水平已达到了极高的水平。

结语

中山国的青铜器工艺精湛,自标一格,光耀千古。时至今日,面对中山国的青铜器,我们依然能够感受到其间蕴含的活跃生机和勃发的创造力,能够感受到中山国昂扬不羁的精神意气和他们对生活倾注情感的热爱。中山国精美的青铜器文物,每一件都是手工业作坊中能工巧匠们汗水、智慧和创造的结晶。而青铜器上的铭文,则让我们了解到中山国青铜器生产的管理情况,也让我们记住了那些优秀工匠的名字。在当时的中山国官营手工业作坊中,应当聚集了一大批优秀的工匠,他们按照严格的工作制度,相互协调合作,每个人极尽努力,给后人留下了许多件构思奇特、工艺高超、光芒永照的精美青铜器。