关联理论视角下壮族典籍《布洛陀史诗》中文化负载词的英译策略研究

2022-09-23韦冰霞

韦冰霞

(广西民族师范学院 外国语学院,广西 崇左 532200)

《布洛陀史诗》是壮族最为重要的典籍之一,描述了壮族起源、壮族人生活生产的方方面面,涉及神话文化、史诗文化、宗教文化、始祖文化和歌谣文化等,是一部内容涵盖范围较广的壮族历史文化百科全书。在中国文化“走出去”的背景下,将该典籍进行外译,是传播壮族文化的重要途径。2003年至2015年间,澳大利亚墨尔本大学的民族志译者贺大卫(David Holm)教授先后对《布洛陀史诗》中的部分内容进行了翻译,并出版了《杀牛祭祖》(Killing a Buffalo for

the Ancestors:a Zhuang Cosmological Text from Southwest China)、《回招亡魂》(Recalling Lost Souls:The Baeu Rodo Scriptures,Tai Cosmogonic Texts from Guangxi in Southern China)与《罕王与祖王》(Hanvueng:The Goose King and the Ancestral King-- An Epic from Guangxi in Southern China)(以下简称“贺译本”)。2012年,由百色学院韩家权教授领衔的团队对该典籍进行了翻译,并出版了《布洛陀史诗(壮汉英对照)》(以下简称“韩译本”)。该书一经出版,立即引起学界的轰动,具有极高的学术价值。此后译界诸多前辈就《布洛陀史诗》的英译展开了研究,如黄中习[1-4]、王治国[5]、陆莲枝[6-8]、韩家权[9-10]、张羽[11]、黄艺平[12]、石晓玲[13]等学者从《布洛陀史诗》的文化特色词英译、多模态与多媒体译介、对外传播的文化阐释与深度翻译、壮族复式思维句式英译、典籍英译的缺失现象、汉语修辞英译、文化意象英译等方面进行了研究,研究视角主要有思维、跨文化传播、语法隐喻、深度翻译等,但从关联理论视角研究该典籍中文化负载词英译的成果甚少。

文化负载词(culture-loaded terms)是指标志某种文化中特有事物的词语、词组和习语。这些词汇反映着特定的民族在其漫长的历史发展进程中所积累的、区别于其他民族的、独特的生活方式[14]。《布洛陀史诗》中包含大量文化负载词,由于中西方思维与文化的差异,翻译这些文化负载词绝非易事,十分考验译者的翻译功底。而文化负载词的翻译是否能较好地为目标语读者接受,是影响译本在读者中接受程度与传播效果的重要因素。本文在斯珀伯(Sperber)与威尔逊(Wilson)的关联理论框架下研究《布洛陀史诗》(韩译本)以及贺大卫的译本中的文化负载词英译,以期为民族典籍的英译与对外传播提供一些有益的参考。

一、关联理论及其对翻译的解释力

(一)关联理论概述

斯珀伯与威尔逊的关联理论(Relevance Theory)认为,翻译的本质是一个对源语进行阐释的动态明示—推理(ostensive-inferential)过程,其目标是要在目标语中达到最佳关联(optimal relevance),使读者以最小的努力获得最大的语境效果(contextual effect)[15]。

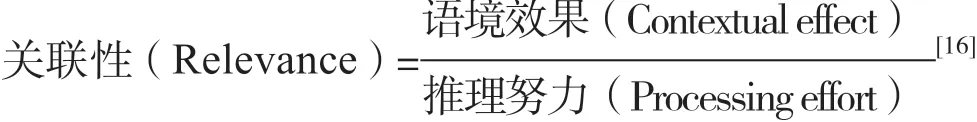

关联理论翻译观认为,翻译是一种跨语言的两轮交际活动。译者在翻译活动中扮演双重角色,即原文的读者和译文的交际者。在第一轮的交际活动中,译者扮演原文读者的角色,要有准确的语境假设且正确理解原作,即译者要使得译文能跟原文一样达到最佳关联。在第二轮的交际活动中,译者扮演译文的交际者的角色,在这个过程中,译者要将对原文的理解完整传达给目标语读者并确保能达到最佳关联。学者赵彦春曾用公式来表示关联性,如下。

根据该公式可知,目标语读者在阅读译文时需要付出的努力越小,取得语境效果越好,能达到的关联性就越强。

根据关联理论,译者在处理文化负载词翻译的过程中,应首先确定自己的交际意图,然后在目标语读者的认知语境下,重构原文中的文化概念,确保目标语读者和源语读者对同一文化概念作出同样的反应,以达到最佳关联。

(二)关联理论对翻译的解释力

关联理论不是翻译理论,但其对翻译活动有较强的解释力,也能较好地指导翻译实践[16];同时,关联理论对翻译缺省问题也具有很强的解释力[17]。值得指出的是,关联理论对翻译具有较强解释力的同时,也有一定的局限性[18]。在文化负载词的翻译实践中,达到最佳关联是译者的一种理想,然而,由于两种语言与文化之间的巨大差异,有时并不能完全达到最佳关联,这是关联理论在文化类词汇翻译解释力方面的局限性。但辩证来看,关联理论对于文化负载词的英译仍然具有很强的指导意义,译文即使无法达到最佳关联,也仍然是译者应该努力靠近的目标,恰似译者的译文即使无法完全做到“信、达、雅”,但其仍然是译者努力靠近的目标一样。因此,关联理论仍对文化负载词的英译具有较强的解释力,能较好地指导译者进行翻译实践——即译者在文化负载词英译的过程中,应从目标语读者的认知语境出发,充分考虑读者在推理过程中所需付出的努力和语境效果,选择目标语读者付出较小努力就能达到较佳关联的译法。

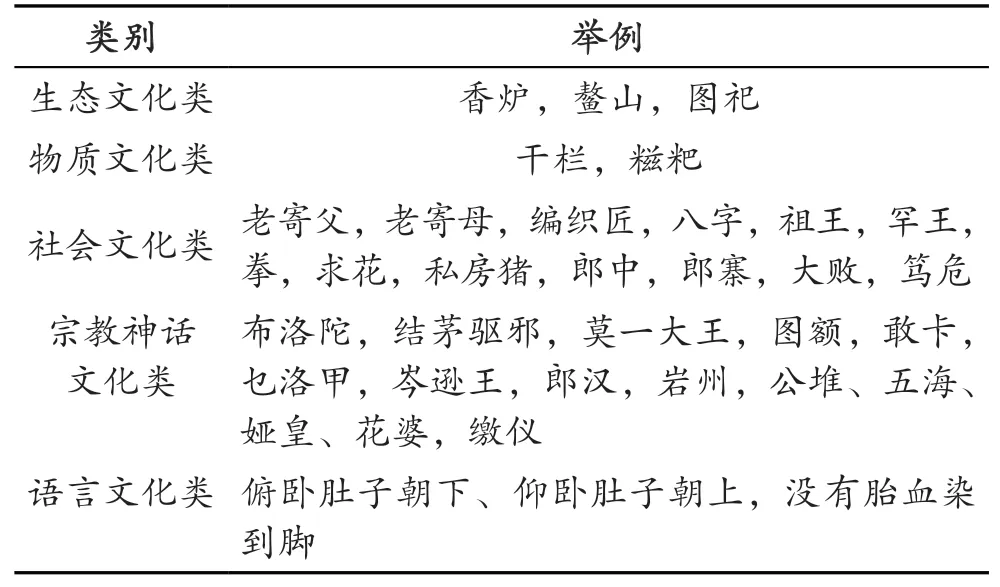

《布洛陀史诗》是一部壮族传统社会的百科全书,包含了许多文化负载词,如表1所示。

表1 《布洛陀史诗》中各类别的文化负载词

注:“香炉”为壮族地区一个地名,“图祀”为一种动物,“大败、笃危”是壮族民间认为可以造河坝、造鱼栅和鱼簾的日子;以上词语均出自《布洛陀史诗》。

从表1可知,《布洛陀史诗》中文化负载词涵盖的范围较广,涉及壮族先民生活的方方面面,包含着丰富的文化内涵。而这些词汇对于其他民族的读者来说,并不容易理解。因此,做好文化负载词的英译,是促进《布洛陀史诗》对外传播的关键。

二、《布洛陀史诗》中的文化负载词英译策略

《布洛陀史诗》的源文本是用古壮字书写的壮族民歌五言体,语言考究,韵律整齐,朗朗上口。从文本性质而言,《布洛陀史诗》属于宗教文本;从语言形式来看,它是五言体的壮族民歌。因而,译者在翻译时受到的制约因素较多,“戴着镣铐跳舞”的感觉尤甚。其英译的过程中经历了多次重译:古壮文—现代壮文—现代汉语—英语。因此,在英译的过程中,其语言与形式不免发生了一些改变,但总体而言,无论是由学识渊博、土生土长的壮族本族译者翻译出来的译本,还是由以英语为母语、对壮族文化有浓厚兴趣的外族译者翻译出来的译本,均是非常优秀的译本,能较好地将原文的精髓传译到目标语中去。

(一)虔敬原文,传播民族文化

《布洛陀史诗》是流传于壮族民间的麽经,更是一部创世史诗。整部史诗歌颂了壮族创世始祖布洛陀这一神话人物,文本中有许多原始神话的内容与元素。由于该史诗的内容涵盖范围较广,涉及造天地、造人、造万物、造土官皇帝、造文字历书、造伦理道德等方面的内容,是人们了解壮族历史与文化的重要典籍,因此研究《布洛陀史诗》关涉宗教学、神话学、历史学、民俗学、人类学等多学科知识。

从文本类型来说,《布洛陀史诗》属于宗教文本。从以往宗教文本的翻译来看,译者对待宗教文本翻译的态度都跟其他文本有所区别。我国古代佛经译者出于对宗教经典的虔敬,初期时翻译风格偏向于质直,即直译、异化为主,因而译文中音译词比比皆是,导致译文晦涩难读。东晋时期,我国佛经译者道安(312—385年)就曾提出 “五失本,三不易”;鸠摩罗什(343—413年)主张追求文、质的和谐统一,即直译与意译、异化与归化的统一;慧远(334—416年)的“厥中”说,折中文质之争。隋朝时期,彦琮(557—610年)提出“淳质”的翻译。唐代,玄奘(602—664年)提出“敬顺圣旨,不加文饰”,即“谠而不文,辩而不质”[19]。西方译者对佛经翻译也经历了类似的历程:从早期裴洛(Philo Judaeus, 公元前30年至公元45年)的“神启”说,到奥古斯丁(Saint Augustinus, 354—430年)的宗教翻译观,再到西塞罗、哲罗姆等的翻译观,均对宗教文本保持虔敬的态度。总体来说,古代中西方译者对待宗教文本的翻译态度都是虔诚的,对源文本心怀虔敬,不支持过分直译与异化,也不支持过分意译与归化,译者需要把握好尺度。

《布洛陀史诗》中,有部分与神相关的文化负载词,译者在翻译中也对源文本心怀虔敬,既未简单直译了之,更未为了可读性而直接意译了之,而是采用混合的翻译方法,使译文达到了较强关联(见例1)。

【例1】布洛陀

译文1:Baeuqloxdoh, the Lord of Gods[20]1

译文2:Baeu Rodo[21]

译文1来自韩译本,译文2来自贺译本。两种译文都对布洛陀这一人物保持了虔敬,用异化的方式进行英译,不同之处在于译文1加了阐释“the Lord of Gods”,而译文2在行文中没有阐释。但贺译本与韩译本最大的不同是,贺译本用的是民族志的翻译方法,除了有《布洛陀史诗》中经文的英译,还有大量介绍性文本和注释性文本,帮助读者较为透彻地理解原文。如译文2,“Baeu Rodo”一词在经文英译中出现之前,贺大卫教授对该人物的身份进行了介绍,“Baeu Rodo and Mo Loekgyap,the highest ranking deities…”,已经给读者补充了必要的文化背景。

在壮族的创世史诗中,布洛陀是壮族的创世始祖,布洛陀是壮语的译音,“beauq(布)”是壮族对很有威望的老人的尊称,“lox(洛)”是知道、知晓的意思,“doh(陀)”是全部、很多、很会创造之意。因此,布洛陀就是指“山里的头人”“山里的老人”或“无事不知晓的老人”,也可以引申为“始祖公”。但这一人物形象是壮族文化中特有的,目标语读者可能对此知之不多。因此,两种译文都在对布洛陀这一神话人物以及源文本保持虔敬的前提下,采用异化与阐释相结合的方式进行翻译,使读者在看到“Baeuqloxdoh”“Baeu Rodo”这些异化词语之后,不需要花太多的推理努力就能看到相应的阐释,很快能了解这一人物的身份,达到了较强的关联效果,提升了这一人物形象的对外传播效果。但需要指出的是,一方面,无论是采用原壮文还是采用拼音或译者创译的专名译名,这些译名对于目标语读者来说无一例外都是陌生的,甚至难以拼读,即使经过较多的推理努力也难以获得关联,因而在翻译的时候,必须加上一定的阐释,让读者明白其意;另一方面,对于同一神名、人名的英译,译文应该统一,以免目标语读者眼花缭乱甚至产生误解,不利于中国文化的对外传播。

韩译本中大部分与神名、人名相关的壮族文化负载词均采用类似方法进行英译,如莫一大王(Great King Mohit)[20]5、岑逊王(God Caenqvuengz)[20]61、祖王(Prince Cojvuengz)[20]127、罕王(Prince Hanqvuengz)[20]127、娅皇(Queen Yahvuengz)[20]237、图额(the Ngieg dragon)[20]14等,均坚持了虔敬源文本的忠实原则,既保留了壮族文化的独特性,用音译的方式译出其名,又通过“King”“God”“Prince”“Queen”等词表明了神或人物的身份,使读者在读到这类译名时,能建立起较强的关联性。而贺译本在处理这类文化负载词时,采用民族志的翻译方法,对于目标语读者可能不理解的文化负载词,均有介绍或注释,如在《罕王与祖王》译本中,贺大卫教授对“罕王”与“祖王”的概念进行了历时与共时的阐述,对比了壮族不同地区对于同一概念的表达,让读者能对该核心概念有比较透彻的理解,以达到较强关联。

(二)关照读者,译文适当变通

如前所述,译者对宗教文本心怀虔敬,故而在翻译的过程中,采用异化色彩较为浓厚的音译辅以其他翻译方法对《布洛陀史诗》中的文化负载词进行翻译。但过多的音译势必导致译文晦涩难懂,因为音译词一般只有“音”,读者还需要结合其他信息才能理解词的“义”,需要付出更多的推理努力才能达到较强关联。因此,在保留壮族文化的前提下,译者在翻译中也关照读者,对译文做出适当的变通,以利于较强关联的达成,进而促进壮族文化的传播效果。

【例2】(造)干栏

译文:House(-Building)[20]44

干栏又称高栏、阁栏、麻栏,是我国南方少数民族住宅建筑形式之一。《魏书》卷一〇一、《南史》卷七九,对于干栏建筑的描述是“依树积木,以居其上,名曰干栏”;明田汝成《炎徽纪闻》(卷四)“居舍,茅而不涂,衡板为阁,上以栖人,下畜牛羊猪犬,谓之麻栏”,也对壮族干栏建筑有记载。在过去,壮族人居住的干栏通常分为两层,底层是用木或竹子搭成的架子,用来养牲畜,上层是房子,用来住人。改革开放以来,广大壮族地区生活水平有了很大的提高,人们已经住进火砖瓦房或钢筋混凝土浇筑的楼房,干栏建筑逐渐式微。

在《布洛陀史诗》中,记载有布洛陀造干栏的过程。译者将“干栏”这一文化负载词化繁为简,变通为“House”,这样目标语读者几乎不需要付出推理努力即可理解其义,达到了较强关联。但这一译文的变通是以舍弃“干栏”这一特殊文化内涵为代价的,将“干栏”等同于普通常见的房子,目标语读者失去了解这种特色建筑的机会。笔者猜测,译者的这一变通,可能是因为要与后面几个标题相对称:造舟楫(Boat-Making)[20]46、造铜器(Copperware-Founding)[20]50和造耕牛(Cattle-Creating)[20]55,如此一来,这几个短语都译成了“名词+动名词”的形式,整齐划一,达到形式上的美。而南宁市人民政府官网则将“干栏”译为“bole fences building”[22],译者通过直译的方式将“干栏”译出,读者在阅读译文时能取得更强的关联。但由于该译文有三个单词,因而也不合适用于《布洛陀史诗》的英译中,否则会失去音韵和形式上的美感。

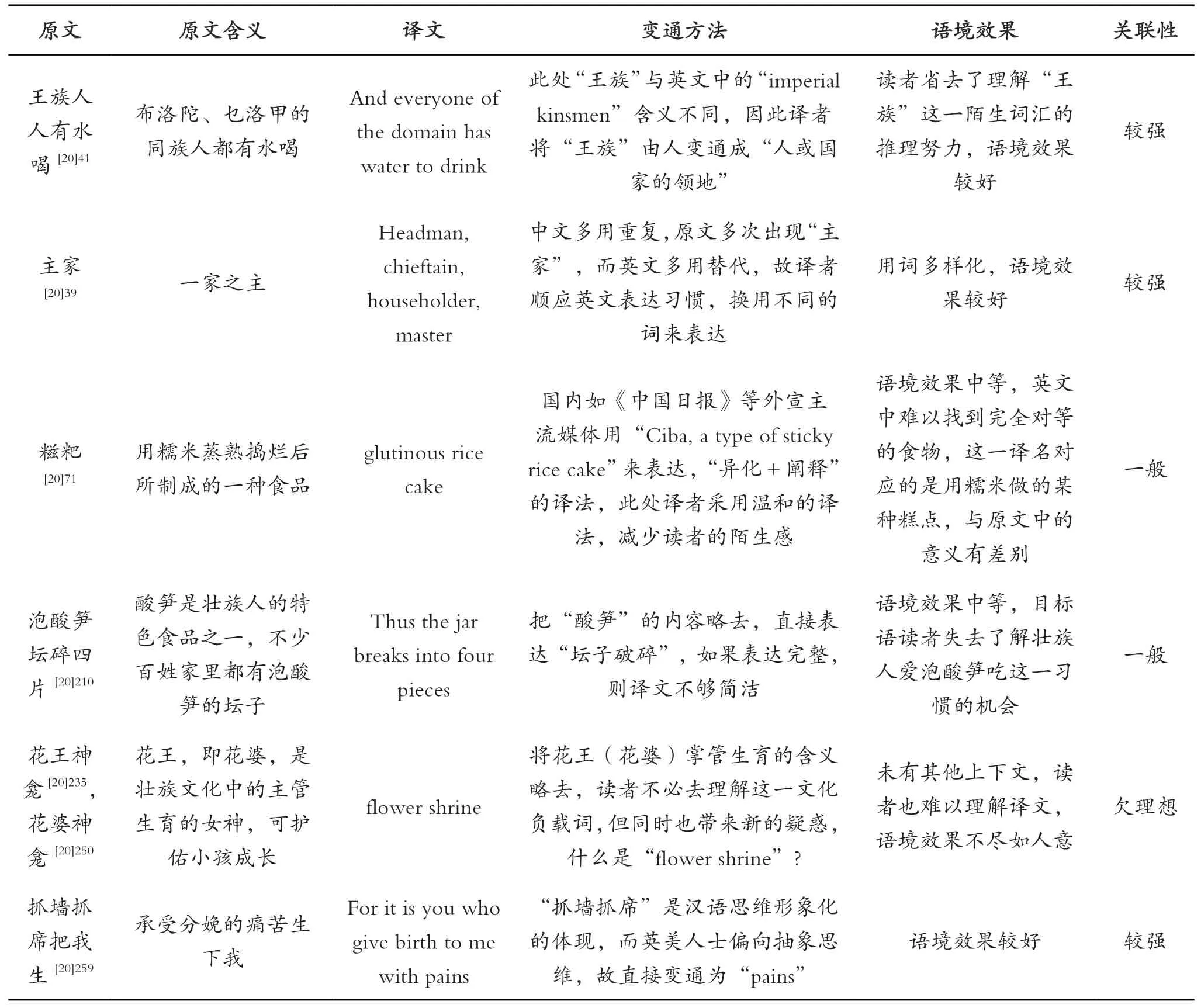

韩译本的《布洛陀史诗》中,其他进行了变通的文化负载词如表2所示。

由表2可见,译者在翻译中,对于目标语读者难以理解的一些文化负载词进行了必要变通,以增强语境效果,达到更强关联。虽然在变通中,源语文化涵义不免损失,但在文化外译的过程中,这种损失几乎无可避免。因此,译者在“戴着镣铐跳舞”的过程中,应尽量将源文本中重要的文化内涵传译到目标语中去,以达到较好的文化交流效果。

表2 韩译本《布洛陀史诗》文化负载词变通英译列举

(三)创设语境,达到较强关联

《布洛陀史诗》是五言体的经文,跟文言诗歌类似,英译时需要考虑音美、形美、意美,因而译文受到的束缚较大,创设语境就尤为困难。因此,在以对照翻译为主的韩译本中,创设语境的情况就比较少,也比较困难;而在贺译本中创设语境就容易得多。通过语境的创设,能够为目标语读者营造更好的语境效果,使读者在阅读译文的时候,以较小的推理努力就能取得较强关联,领会到源文本的精髓。

【例3】乜洛甲

译文:Holy Mehloeggyap[20]9

乜洛甲也称“姆洛甲”“姆六甲”“米六甲”等,这些名称大概都是从麽公所唱经文中音译而成。在壮语里,“乜”“姆”“米”等均指母亲,“洛甲”“六甲”等意为“岩洞”,隐含着古壮族人关于母亲的原型记忆。乜洛甲是壮族的创世女神,跟布洛陀一样,乜洛甲也以超自然的力量造出天地万物,造出人类,是母系氏族时期女性主导地位的象征,但父系氏族取代母系氏族后,女性创世神神格降低,成为生育神。

上述译文,译者在翻译时预判了目标语读者难以理解该人物形象,于是采用了“归化+异化”相结合的方式进行翻译,将目标语读者无法产生关联的“Mehloeggyap”一词加了“Holy”作为修饰语,适当激发起读者的联想。在西方文化中,基督教《圣经》与伊斯兰教《古兰经》里均提到耶稣的圣母,名为玛利亚(Mary),在圣经新约中有记载,玛利亚还是童贞女时受神圣感应而怀孕,诞下耶稣;而基督教的耶稣,以圣者的形象矗立在人间,他创造了天,创造了地,创造了光,创造了男人和女人,创造了一切,并主宰人类的命运。从某种角度上来说,壮族乜洛甲的形象与西方文化中圣母玛利亚的形象有相似之处,只不过乜洛甲是自己创造万物,而玛利亚是受神的感召而怀孕,生下耶稣,耶稣创造万物。圣母玛利亚常见的英译文有“Blessed Virgin Mary”与“Holy Mary”两种,译者在“Mehloeggyap”一词前面加了“Holy”来修饰,拉近了乜洛甲的人物形象与目标语读者之间的距离,有助于达到更好关联。

《布洛陀史诗》韩译本出版定位为壮汉英对照译本,由于原文是经文,译者在翻译中受到的束缚较大,既要考虑忠实、通顺,又要考虑译文的音、形、意,还要考虑民族文化的外宣,不可谓不难。像贺译本一样的民族志翻译,译者发挥的空间就比较大,如其在《回招亡魂》(Recalling Lost Souls:The Baeu Rodo Scriptures,Tai Cosmogonic Texts from Guangxi in Southern China)中对乜洛甲进行了介绍:“Mo Loekgyap was the ancestress of the human race, who appeared in the middle world after the division of the primordial universe into three worlds.”[23]该译法采用了“音译+阐释”的方法,译者在音译乜洛甲之后对该人物的身份进行了阐释,有效地补充了目标语读者的文化语境空缺,创设了一个能使目标语读者以较小努力就能达到较强关联的语境,这样读者读起来就能与源文本产生较强的关联,而无须借助目标语文化中其他人物形象来建立关联,有利于读者了解乜洛甲的人物形象;但可惜这样的译法不适合直接在经文的英译中出现,像民族志的译法或者介绍性文本的翻译才适合用这样的语境创设办法。

众所周知,译事艰难,韩译本是在史诗的五言体文本特征下进行翻译的,受到的制约因素更多,要考虑“音美、形美、意美”,如果要使读者对乜洛甲形象有更立体的关联,则要在长度非常有限的诗行里增加字数,谈何容易!在文中直接增词,则诗行长度无法容纳更多词语,诗行的音韵与节奏势必受到不利影响,若在页脚加注释,又增加读者阅读负担,所以在加脚注方面,韩译本是非常克制的。而民族志译法与其他介绍性文本则不一样,可以添加的介绍性文本长度可长可短,其长度完全取决于译者,故译者有较大的发挥空间,因而译者在坚持忠实原文的基础上,并不需要借助归化的方法就可达到较强关联。

但在经文的英译中,在字数有严格限制的情况下,要创设语境,并不容易,故例3中所创设的语境仅多加“Holy”一词,难以再增加其他信息。因此,韩译本中,为读者补充语境,译者更多的是采取加脚注的办法。如在序诗第二节《请众神》中,就出现较多文化负载词,包括人物、神、仪式等方面,对于目标语读者可能不理解的词,译者均加了注释,但注释不宜多,以免增加读者负担,因而译者也是非常克制的,全书一共加了65处注释[1],如“老寄父”“三朝公”“三世婆”“请那结茅驱邪的神”“邀请守护火种的神”等,囿于篇幅,此处不再列举其英译文。而贺译本中,创设语境的机会较多,大部分不好理解的诗行,译者都加有注释,且在每一节文本的译文之前,译者都对该小节的内容进行概述,并补充必要的文化背景知识,有助于读者理解译文中的文化负载词,增强文化交流的效果。

结 语

少数民族典籍是中华文化中非常重要的一部分,对这些典籍进行英译,有助于对外传播优秀的中国传统文化。而文化负载词是典籍中的精华,保留其独特的文化内涵并将其进行通顺晓畅传译十分重要,但由于英汉双语文化差异较大,完整地传译文化负载词十分困难。在关联理论的关照下,以最佳关联为目标,翻译少数民族典籍时,在对源文本保持虔敬的前提下,译者应对原文中的文化负载词进行忠实传译,对于部分无法忠实传译的词汇,要充分考虑读者接受程度,进行适当的变通,并在译文中创设必要的语境,使目标语读者以较小的推理努力就能达到较好的语境效果,取得较强关联性。将我国少数民族典籍进行外译,有助于国际社会进一步了解我国少数民族的历史与文化,增强少数民族同胞的民族自信,有助于促进少数民族人民树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的理念,铸牢中华民族共同体意识。