国立北平图书馆青年职员群体结构特征与经验启示*

2022-09-23荣方超

荣方超,张 芳

在中国近现代图书馆事业发展的历史考察中,国立北平图书馆职员研究是学界长期关注的课题。诸如袁同礼、王重民、严文郁、赵万里、谢国桢、向达、王庸、刘节、谭其骧、贺昌群等个体成员普遍受到学界关注。近年越来越多的研究者注意到,国立北平图书馆职员群体作为一个整体在我国图书馆事业发展史和图书馆学研究领域具有重大意义,引发了“难以再现的辉煌?”[1]“人才井喷效应缘何而来?”[2]等思考。然而,范围更广、时延更长的群体研究使该课题在文献梳理、研究方法、分析框架等方面的难度显著增加。据《北京图书馆馆史资料汇编(1909-1949)》附录《工作人员名录》(以下简称“馆史资料《工作人员名录》”)记载,1909-1949年间职员数量共计655人[3]。职员数量庞大、结构复杂、流动频繁,使群体研究费力费时、难见成效,导致相关群体的研究范式一直未得到完全建立和落地。

尽管难度很大,仍有研究者尝试着以群体研究的方法,从不同的维度来考察国立北平图书馆职员群体的角色和功能,如对群体著述的研究[4]、对编纂群体的研究[5]等。这些研究均整理出不同类型群体的成员名录,并在此基础上对群体做进一步考察,初步建立起以群体名录为基础、以普遍性特征表述为主体的研究范式。在前述研究的基础上,本文对1930年代国立北平图书馆青年职员群体进行考察,以期丰富图书馆职员群体研究的多维性,推动群体研究范式在图书馆学理论和方法研究领域的应用。

1 概念与范畴

民国时期国家图书馆职员群体在纵向时序上跨越了京师图书馆、北平北海图书馆、国立北平图书馆等不同的历史时期,在横向结构上又有委员会委员、馆长、部门主任、一般职员等多种岗位类型。因此,对职员群体的考察是一项复杂而艰巨的工作。笔者发现,职员群体中备受学界关注的人物,大多是1930年代任职于国立北平图书馆的青年知识分子。他们在馆期间接受了业务训练和学术培养,并在不同专业领域有所建树。因此,本文的研究对象是1930年代国立北平图书馆的青年职员群体,具体是指接受过新式学校教育,在图书馆工作期间能有效地利用馆藏资源和培养机会,进行知识服务和学术生产的青年知识分子群体。他们作为中国近现代图书馆事业发展的受益者和参与者,记录了中国早期图书馆从业人员的集体生活形态,直接反映了新旧文化交融中青年知识分子与图书馆事业的良性互动,具有较大的历史价值。

本研究中的时代背景是1930年代,具体而言是指1929年国立北平图书馆与北平北海图书馆合并重组至1937年北平沦陷、馆务南迁的时期。从内部环境来看,两馆合并重组后图书馆藏书体量骤增,建立了较完备的组织体制和颇具规模的馆舍,但专业人才缺口较大,亟需青年人才加入。从外部环境来看,这一时期国内政局相对稳定,经济和文化建设有了一定进步,为图书馆青年职员的稳定发展提供了保障。在这一历史背景下,“当时的北平图书馆里有一批青年搞编目、索引、编资料、整理图书等工作,新书评介也往往由他们执笔。他们把工作与研究结合起来,从工作中得到培养提高,以后大都卓然有所树立”[6]。

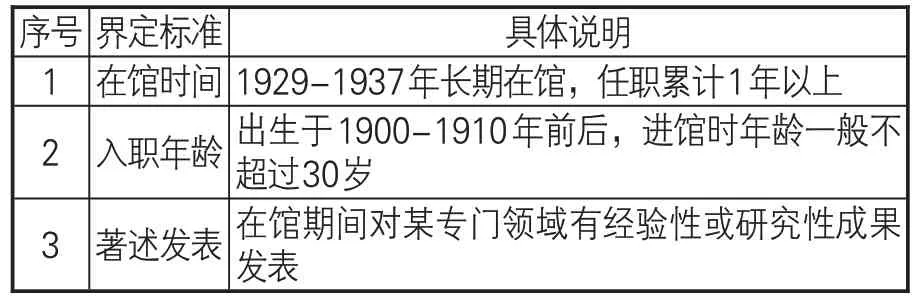

国立北平图书馆青年职员群体在年龄结构、职业发展、学术研究上呈现出年轻化、成长性、学术性3个特点。作为一个特定的群体,并非所有年轻的职员都天然地成为该群体中的一员。本文对该青年职员群体的界定,并不单纯以年龄为依据,而是立足共性要素,以在馆时间、入职年龄和著述发表情况为具体标准(见表1)。

表1 青年职员群体界定标准

首先,青年职员须在1929-1937年间在该馆任职累计1年以上。因为若时间过短,很难看出在馆经历对其职业成长的影响。其次,研究对象入职年龄的界定,根据出生日期、进馆时间等进行综合考察。再次,著述发表是指在正式出版或内部印行的书刊上发表能反映其在馆期间(1949年以前)工作经验和研究成果的作品。

青年职员的群体结构(Group Structure)是指青年职员基于年龄结构、职业发展和学术研究等方面的共同特点而形成的多元复合模式。群体结构的形成和发展是一个科学化、规律化的客观过程,具体表现为群体成员基于共同属性所形成的稳定的、关联的行为模式[7]。群体结构在群体规模、社会角色、行为规范等方面显现出某种基本特征。本文对青年职员群体结构特征的考察范围,包括群体规模、教育背景、职业平台、著述内容等。

2 群体结构特征

2.1 群体规模

群体规模是群体结构特征分析的首要步骤,是指群体人数的多寡,影响着群体形态描摹的精准程度。国立北平图书馆青年职员群体的成员数量统计和名录整理,对于准确考察该群体的结构特征具有重要意义。

2.1.1 数据来源

(1)成员名录调查统计:主要依据《国立北平图书馆馆务报告》(年刊,1929年7月-1937年6月出版)附录《本馆职员一览》(以下简称“馆务报告《本馆职员一览》”)、1930 年代编印的《国立北平图书馆职员录》(1931 年、1935 年、1936年、1937年),以及馆史资料《工作人员名录》。

(2)在馆时间的统计:主要依据上述史料中有关职员在馆时间的记载,1949年以后的在馆时间,则参考《北京图书馆馆史资料汇编(二):1949-1966》所附《工作人员名录》[8]。凡下文“在馆时间”均出自以上史料者,不再注明出处。

(3)出生日期和入职年龄的统计:主要依据相关人物传记资料(包括人物传记、年谱、活动年表、传记工具书和纪念文集等)和《国立北平图书馆职员录》中有关职员年龄的记载。

(4)著述发表情况的统计:主要依据《国家图书馆同人著述选目》[9]《北京图书馆同人文选》[10]《北京图书馆编、印的出版物选目》[11],以及《国立北平图书馆馆刊》《中华图书馆协会会报》《图书馆学季刊》等出版物,并利用上海图书馆“全国报刊索引数据库”等民国文献数据库对有关人物的著述进行检索,以作补充。部分手抄本、自印本、外文著述或有遗漏,有待增补。

2.1.2 数据处理

在调查统计过程中,本文进行如下筛选。

(1)对受聘为国立北平图书馆委员会、建筑委员会、购书委员会委员的馆外知名人士,予以排除,如周诒春、刘半农、陈垣、马叙伦、任鸿隽、傅斯年、陈寅恪、胡适、叶企孙等。他们的委员职位属于顾问和指导性质,并非实际到馆任职。

(2)对在馆时间主要是1930年以前或1936年以后的人员,如蒋复璁(1926.7-1930.7 在馆)、梁启雄(1936.8-1940在馆)等予以排除,他们不符合界定标准1(1929-1937年长期在馆)。虽然馆史资料《工作人员名录》中将刘国钧的在馆时间标注为1929年10月-1933年2月,但自1930年夏季以后刘国钧就因母病返回南京[12],该年秋季复回金陵大学任职[13]。由馆务报告《本馆职员一览》(1931年6月、1932年6月)也可看出,这几年刘国钧并未到馆任职。因此,刘国钧在馆时间实际上是自1929 年10 月-1930 年夏,不足1年,故予以排除。

(3)对进馆时年龄较大的人员予以排除。例如,金勋1932年进馆时约48岁、王祖彝1929年进馆时约40 岁、胡鸣盛1929 年进馆时约43岁。这些职员进馆时不仅年龄较大而且已有丰富的工作经历和社会经验,不在本文研究的青年职员范畴之内。

(4)对在馆期间(1949年以前)没有著述发表(指在民国书刊文献中未能检索到相关著述),无法反映出其在国立北平图书馆时期工作经验和研究成果的人员,予以排除。例如,毛春翔1931年10月进馆,1933年5月离馆,同年7月任职于浙江省立图书馆,并开始利用该馆所藏古籍进行版本学研究[14];他在古籍版本方面的研究经验和成果发表主要集中在浙江省立图书馆时期,而非国立北平图书馆时期。

(5)对在馆期间发表的著述类型为文艺作品、时事类和科普类译作的人员予以排除。例如,作家严文井(原名严文锦,1935.6-1937.3在馆)在馆期间发表的著述主要是散文作品,马龙璧、于冠英等发表的著述主要为时事类或科普类译作,不能反映其在馆期间的工作经验和研究成果。

(6)对在馆经历存疑的人员暂予排除,如赵丰田。馆史资料《工作人员名录》中记载有“赵丰田”,进馆时间为1932年。然而,查找历年馆务报告《本馆职员一览》及《国立北平图书馆职员录》,均未见其名。1932年毕业于燕京大学历史系的赵丰田受聘为丁文江助手,开始编写《梁启超年谱》。据赵丰田自述,“1932 年暑假开始,我就在丁文江的指导下,到北京图书馆正式接手此项工作”[15]。1935年他随丁文江至南京中央研究院,继续梁谱的编辑和删削工作,后就任哈佛燕京学社引得编纂处编辑,并继续在燕大研究院学习[16]。可见赵丰田于1932-1935年间确实在馆从事梁谱的编辑工作,但是否属于正式职员存疑。本文根据1930 年代编印的职员名录史料,暂将赵丰田排除。

(7)对在馆期间有著述发表但生年不详的人员,如张恩龙、赵士炜等,暂予以排除,待查明生年后补充。

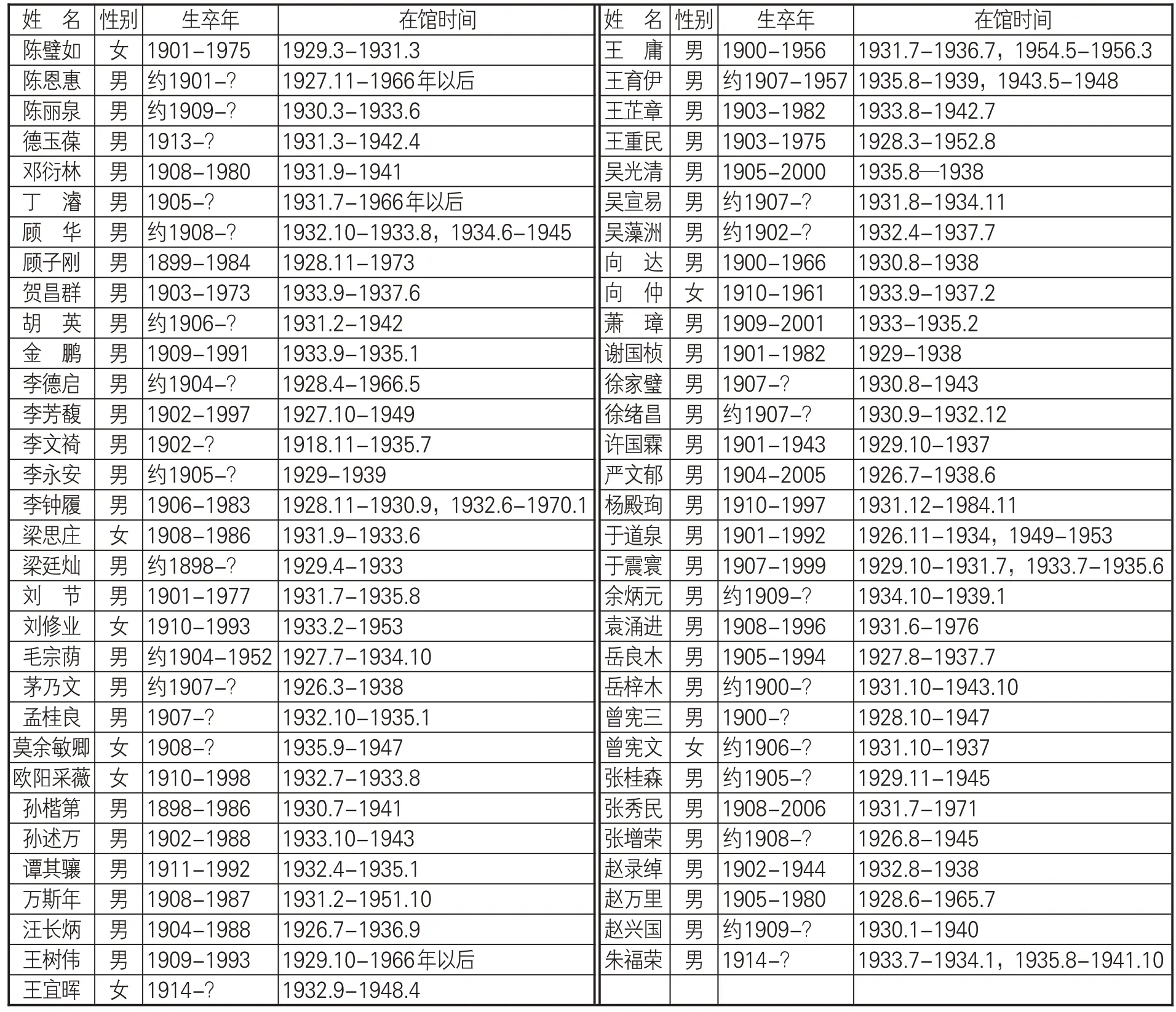

2.1.3 群体名录

通过前述工作,最后统计出1929-1937年间国立北平图书馆青年职员共计63 人(见表2)。由于资料不足、笔者能力有限,或有一些生平不详的职员被遗漏,有待发掘和补充。

表2 青年职员群体名录(1929-1937)

2.2 教育背景

教育背景是青年职员群体能够入职图书馆并谋求职业发展和学术进步的前提。除11 位职员入职前的教育背景不详外,余下52 位青年职员入职前的受教育情况(最高学历)如表3所示。

表3 青年职员群体的学历结构

民国时期的高等教育包括大学、专门学校和高等师范等。1922年新学制实施后,研究院在高等教育体系中的最高地位逐步明确,旧制高等师范学校大多升格为师范大学,以培养应用型人才为目标的专门学校也逐渐升格,而旧制中学则改为新制高级中学或初级中学[17]。因此,本文根据青年职员毕业时的学校规格,将国内的高等教育细分为大学研究院、大学本科、大学专修科、专门学校、高等师范等5种类型。入学时为高等师范学校,毕业时升格为师范大学的,则计入大学一类。中等教育分为高级中学和旧制中学两类。青年职员群体在教育背景方面具有以下特征:

(1)具备高等教育水平的大学毕业生构成了青年职员群体的主体。52位职员中入职前接受过高等教育的有44人,占比约为85%,其中不乏大学研究院毕业生和海外留学生。例如,毕业于国内大学研究院的有刘节、王庸、谢国桢(清华学校研究院国学门),以及谭其骧、王育伊(燕京大学研究院)。具有海外留学背景的有梁思庄(加拿大麦吉尔大学、美国哥伦比亚大学),莫余敏卿(美国哥伦比亚大学),吴光清(美国哥伦比亚大学、美国密歇根大学)。

(2)青年职员的最高学历以大学本科居多,占比约为56%。大学本科毕业生多来自知名学府,如北京大学(金鹏、萧璋)、清华大学(欧阳采薇、吴宣易、向仲)、东南大学(向达、赵万里)、北京师范大学(孙楷第、王重民、杨殿珣)、金陵大学(袁涌进)、齐鲁大学(于道泉)、上海圣约翰大学(顾子刚)等。

(3)从学科背景来看,国内大学毕业的职员大多出身于国文系、历史系或国学系,如萧璋(北京大学国文系)、孙楷第(北京师范大学国文系)、吴宣易(清华大学历史系)、向达(东南大学历史系)、张秀民(厦门大学文学院国学系)等。国立北平图书馆对文史专业的大学毕业生有较大需求,与其馆藏文献数量大且亟待整理的因素有关。

(4)图书馆学专业背景的青年人才涌现。52位职员中入职前已具有图书馆学专业背景的计有13人,其中由武昌文华图专(包括文华大学图书科、华中大学文华图书科、文华图书馆学专科学校)毕业或结业的就有10人,分别是孙述万、严文郁、曾宪三、汪长炳、李芳馥、岳良木、徐家璧、曾宪文、邓衍林和余炳元(后两人为武昌文华图书馆学专科学校讲习班结业)。另有毕业于金陵大学图书馆学系的袁涌进、在美国哥伦比亚大学获得图书馆学学士学位的梁思庄和吴光清;吴光清还在美国密歇根大学获得图书馆学硕士学位。

由最高学历和学科背景来看,青年职员群体在入职前已具有较高的教育水平和专业素养。该群体的知识结构融合了文史哲等中国传统文化知识,西方语言、经济学、社会学等西方文化知识,以及系统的图书馆学专业知识,具有多样性和实用性。扎实的知识储备和良好的学术训练为青年职员群体的职业和学术发展奠定了基础。

2.3 职业平台

青年职员进馆后散布于各大业务部门(见表4),承担了大量实务工作,并逐步成长为业务骨干。他们作为重点培养对象,获得了许多进修机会。

(1)青年职员遍布全馆九大常规业务部门。1930年代国立北平图书馆的常规业务部门包括总务部、采访部、编目部、阅览部、善本部、金石部、舆图部、期刊部,另有一个专司编辑出版业务的编纂委员会。由表4可知,所有常规业务部门中均能发现青年职员的身影,说明国立北平图书馆招揽青年人才,是以该馆整体工作的发展为出发点,没有因他们受教育程度较高而“因人设岗”。

表4 青年职员群体的部门分布(1930.6-1937.6)

(2)采访、编目和阅览是图书馆的基础业务工作,青年职员在这三大部门的任职数量排在前列,说明他们最主要的工作职责是常规的图书馆业务,而非研究性工作。63位职员中有39位曾在编目部任职,占比约为62%。国立北平图书馆体量丰富的馆藏资源亟需整理与揭示,因此编目岗位需要较多人员。例如,1931年大学刚毕业的张秀民还未来得及参加毕业典礼,就被袁同礼以“新馆落成需人,望速来”[18]之由急招入馆。张秀民入馆后即在编目部(时称编纂部)中文编目组任职。

(3)许多青年职员在馆内外身兼数职。一方面,青年职员在馆内同时任职于多个部门,是肩负多重责任的业务骨干。例如,编纂委员会委员王重民在1930-1934年间曾兼任编纂部索引组组长;阅览部参考组组长汪长炳在1930-1932年间曾兼任编纂部西文编目组馆员;编纂部西文编目组组长曾宪三在1930-1934年间曾兼任采访部官书组组长、编纂委员会会员。另一方面,青年职员在馆外的社会兼职或学术兼职,拓展了他们的职业网络。例如,王庸于1934年在北京大学史学系兼任讲师,讲授“中国地理”,1935年兼任辅仁大学史学系讲师,讲授“地理学概论”[19]500-503;1930-1937年间,赵万里不仅在馆内同时担任采访部中文采访组组长、善本部考订组组长、编纂委员会委员等职务,还在北京大学史学系、清华大学国文系、中法大学文学院等高校中兼课[20]。青年职员身兼数职,既显示出他们兼具在图书馆担当业务骨干的工作能力和在大学中任教的学术能力,也拓展了他们的职业发展空间。

此外,青年职员还有许多在职进修的机会。路径主要有三类:一是国内进修,主要是到武昌文华图专学习,如李钟履、于震寰、李永安、丁濬、张桂森等;二是赴国外图书馆任交换馆员,如严文郁、汪长柄、岳良木均在美国哥伦比亚大学图书馆任交换馆员,严文郁还在德国普鲁士国立图书馆任交换馆员,王重民在法国巴黎国家图书馆任交换馆员,向达在英国牛津大学图书馆任交换馆员;三是到国外大学深造,如严文郁、汪长炳、岳良木、李芳馥、曾宪三均在美国哥伦比亚大学图书馆学院攻读硕士学位,李芳馥还在芝加哥大学图书馆学院攻读博士学位,于道泉在法国巴黎大学文学院学习,刘修业在英国伦敦大学图书馆学专修科进修。青年职员的进修路径结合了个人追求和工作需求,为他们的职业发展增添了强劲动力。

2.4 著述内容

青年职员在职业和学术上的经验和成果,最终经由著述的撰写和发表而呈现出来。对照分析青年职员群体的著述内容及其所在岗位(见表5),是考察该群体学术成果与实务工作关系的重要切入点。

就发表的著述内容来看,除德玉葆在文学领域发表的几篇学术随笔之外,其余62位青年职员的学术成果均与图书馆工作直接相关,具有以下鲜明特点。

(1)有关图书馆工作方法和操作流程的总结与思考,往往是在业务实践中发现了不为前人重视的问题,经过钻研、提出了自己的见解,如期刊的采访与调查、征订书目的整理与利用、图书分类中的著者号编制、图书登录的规则拟定等。毛宗荫在《书店书目整理法》一文中曾说,有些人以为书店书目“没有甚么重要和价值,不值得去讨论它。可是过细研究起来,就晓得它对于图书馆经济和采访工作上的贡献实在很大”[21]。岳良木在《试拟图书登录条例》一文中也说:“登录一事,虽为图书馆学中之末事,其关系书籍之整理甚巨。”[22]可见,青年职员的这些研究工作看似细枝末节,但对图书馆工作与研究至关重要。

(2)目录与索引编制、文献辑佚与校勘等工作,既是青年职员的岗位职责,也是他们的治学门径。青年职员发表的著述在以馆藏整理与揭示为目的的书目编制、以参考服务为宗旨的索引编制、以古代文献材料为对象的文献学研究等3个方面最多。可见他们的研究主要是基础性的文献工作,这类工作既是图书馆运营所需,也是学术研究的重要内容。青年职员以辑佚、目录、索引等工作为治学门径,在馆期间就开启了专深研究的学术道路,如贺昌群之于汉唐史和西北地理研究、孙楷第之于古代小说戏曲研究、谭其骧之于历史地理研究、王芷章之于戏曲史研究、王重民之于敦煌学研究、向达之于中西交通史研究、谢国桢之于明清史研究、张秀民之于印刷史研究。

(3)青年职员的研究兴趣多萌发于图书馆工作,其学术成果为本职工作或社会读者服务的功能性也十分明显。例如,许国霖在写经组整理敦煌残卷时,“窃见卷内题记及背面杂文,多有关于学术之研究;公余之暇,辙行移录”[23],辑成《敦煌石室写经题记》。再如,袁涌进在馆中从事图书编目,“每因笔名复杂,不能庋置于一处,殊感不便”,于是利用业余时间“搜罗各家笔名别署”[24],编成《现代中国作家笔名录》。刘国钧认为袁涌进研究视角敏锐、用力甚勤,“此书不仅为图书编目之一助,且有裨于了解现时文化状态者也”[25]。

3 经验与启示

综上所述,国立北平图书馆青年职员把图书馆业务工作与学术研究有效地结合起来,极大拓展了职业发展空间和人才成长路径。在上述对青年职员群体结构特征的考察中,笔者认为有3个具有实践意义的历史经验值得注意。

(1)图书馆领导层面的积极引导和准确定位。“当时的馆长袁守和(同礼)先生招揽了一些有为青年进去,名为职员,实是从事整理文献的研究。”[26]作为国立北平图书馆的实际领导者,袁同礼求贤若渴、知人善任,吸引了许多怀揣学术追求的青年知识分子进馆,并为他们提供了在馆研学、半工半读、离职进修乃至馆外兼职的宽松环境。因此,严文郁认为袁同礼对图书馆事业的贡献是多方面的,但最重要的一点,就是“费尽心血造就人才”[27]。然而,国立北平图书馆是“行政机关而非研究机关”,该馆出版物及同人著述是图书馆工作的衍生品,“供社会参考而非本馆之主要工作”[28]。因此,袁同礼并不支持青年职员脱离图书馆工作而从事其他学术活动。比如,谭其骧曾因兼职授课和馆外学术活动较多而影响到图书馆工作(编目进度缓慢),即便在重视学术、爱惜人才的袁同礼看来也是“很不以为然的,但又不便下令阻止或公开批评”[29]。而青年职员结合本职工作进行研究,尤其是利用业余时间完成研究工作的行为,则受到袁同礼的鼓励与赞誉。袁同礼在为袁涌进《现代中国作家笔名录》一书所作序言中就特别提到,“袁君涌进以公余辑成是编,……其于编目与供学者参校探索之所需,裨益至巨”[30]。因此,对于职员的学术研究活动,图书馆领导层面应给予恰当鼓励和适时引导。毕竟图书馆与研究院、大学等研究机构不同,职员的首要职责是图书馆工作而非专业研究。

(2)青年职员对图书馆工作学术价值的认同。曾任职于编目部索引组的杨殿珣回忆道:“通过做索引这样一些基础的工作,我也慢慢摸到了一点治学的门径,学会了利用工具书,并对做学问渐渐产生了兴趣。”[31]曾任舆图部代理主任兼编纂委员会委员的王庸指出:“真正研究中国学术,最好是脚踏实地从基本工作下手。”[32]“基本工作”指的就是文献整理与揭示。日本学者海野一隆认为,王庸的地理学史研究的重要特色就是“从众多史料中发掘和整理与地理学相关的文献”,“因为学术史研究的第一步就在于发现和收集基础性的史料”[19]532。从青年职员的任职和研究经历来看,他们无论身处何种岗位,都非常重视文献的收集、整理、揭示和利用,并有较多实践和成果,体现了他们对图书馆工作学术价值的认同。文献整理与揭示工作,同样渗透于当前图书馆文献资源建设与服务的各个环节中。传统纸质馆藏与电子馆藏的整合与揭示、不同数字资源平台的整合与揭示等,都是当下图书馆员尤其是青年职员应当关注的工作内容和研究课题。

(3)群体内部关系网络对青年职员发展的影响。青年职员之间的交往和联系,构成了群体内部的关系网络。除同事关系之外,他们之间还存在着同学关系、同门关系、亲缘关系,及更广泛的系友关系、校友关系和同乡关系等。同班同学者尤以武昌文华图书科本科毕业生居多,如严文郁和曾宪三,李芳馥和岳良木,徐家璧和曾宪文。李芳馥还是通过岳良木找人推荐才受聘进馆[33]。王庸、谢国桢、刘节在清华国学研究院时均师从梁启超,而王庸和向达又是南京高等师范学校文史地部(后并入东南大学历史系)同班同学,都曾师从柳诒徵。孙楷第、王重民、杨殿珣均毕业于北京师范大学国文系。杨殿珣在校读书时即由王重民推荐入馆半工半读,协助他编制《清代文集篇目分类索引》[34]。亲缘关系中,向达和向仲、曾宪三和曾宪文均为兄妹关系。梁廷灿为梁思庄父亲梁启超的族侄,入馆前长期跟随在梁启超身边,是其得力的学术助手[35]。可见,青年职员之间存在着千丝万缕的关系,这些关系在图书馆的职业场景中相互融合,形成了更加密切和厚实的群体内部关系。其中,学缘关系最为显著。谢国桢曾将这种学缘关系描述为“朝夕相处,颇不寂寞”“同以编纂之名义,而各治其学之所长”“其后一二十年之皆有所成就”[36]。工作之余,青年职员还时常结伴逛书肆、聚会论学至深夜[37]。他们将学人交往的传统实行于现代职业场所之中,对青年职员群体的整体发展大有裨益。因此,在当代图书馆人才队伍建设中,要重视青年职员群体内部关系网络的建设和维护,如成立青年馆员论坛、鼓励青年职员共同参与课题研究等,以加强职员群体的凝聚力和图书馆的核心竞争力。

图书馆高质量发展的实现,依托于高质量的图书馆员队伍建设。以图书馆员职业价值、职业精神和职业伦理为内容的图书馆职业理论,是中国特色图书馆学基础理论体系的重要组成部分[38]。在这一理论的指向下,青年职员群体职业发展和成才路径的历史考察,尤其值得重视。