两栖攻击舰编队编成模式与决策优化模型研究

2022-09-14尹成义

尹成义

(海军大连舰艇学院,辽宁 大连 116018)

0 引言

随着我两栖攻击舰的陆续服役,海军两栖输送能力获得极大提升,两栖输送方式也将带来重大的改变,将以往平面输送为主,拓展为垂直与平面并重的立体输送。两栖攻击舰具有较强的对岸力量投送能力,但自身防御存在脆弱性(庞大、难隐蔽、容易受到攻击),这使得两栖攻击舰表现出战略价值高与防御弱点的突出矛盾。这种矛盾决定了两栖攻击舰应以编队形式遂行作战任务,一般不会采用单独活动的方式。

两栖攻击舰编队是以两栖攻击舰为核心组建的能执行特定两栖作战任务的海上编队,由海军舰艇兵力和登陆部队组成。海军舰艇兵力除两栖攻击舰外,还可能包括护航舰艇、登陆运输舰船、火力支援舰艇、扫雷舰艇以及保障舰船等;登陆部队可能是海军陆战队,也可能是陆军部队。

1 两栖攻击舰编队编成的主要依据

两栖攻击舰编队是有多兵(军)种组成的合成单位,既包括执行进行伴随护航、火力支援等任务的水面舰艇,还包括登陆部队、舰载直升机部队及输送登陆部队的登陆艇部队。两栖攻击舰编队的编成主要受作战任务、敌情威胁、战场环境3 个变量的影响,按照两栖作战需要进行科学编组。

1.1 作战任务变量

作战任务是两栖攻击舰编队编成的基本依据,通常组成编队是围绕特定的作战任务进行的。但作战任务显然不是一成不变,会根据作战对手、作战企图、国际环境等的变化而变化。作战任务决定着登陆部队人员及装备的规模,影响着投送方式的选择与分配,从而直接决定两栖攻击舰及其他登陆输送舰艇的类型与数量。

1.2 敌情威胁变量

敌情威胁是两栖攻击舰编队编成的重要依据,影响着护航兵力的构成与数量。同样,敌情威胁也不是固定的,会根据作战对手实力、登陆地域的敌情变化而变化。

1.3 战场环境变量

地理水文环境影响登陆兵上陆方式的选择,从而影响登陆部队投送方式的选择、工程部队的编成等;登陆地域的位置决定了海上航渡的所需时间与航程,影响编队海上补给舰等辅助舰船的组成。因此,战场环境是两栖攻击舰编队编成的重要参考。

2 两栖攻击舰编队编成的一般原则

两栖攻击舰编队的编成没有固定的模式,不同情况下的具体编成模式可能也不尽相同,但无论采用何种模式,其编成通常都应遵循一定的原则。针对两栖攻击舰的作战使用特点,提出以下原则。

2.1 任务中心原则

编队编成模式源于作战任务需求,以及需求与现有舰艇平台、武器装备性能的差距,这种需求与差距主要体现在编队系统广度的需求与差距。

两栖攻击舰编队的核心任务是立体登陆输送作战,而登陆输送任务的核心是:将满足登陆作战需求的特定数量的登陆兵及装备物资按照一定的方式和时间顺序安全及时投送上岸。因此,任务中心原则本质上是“登陆部队”任务中心原则,即以保障登陆部队任务的顺利完成为中心,无论是兵力投送、作战支援,还是综合防御,都应围绕这一中心展开。

2.2 固强补弱原则

根据“木桶理论”,编队的作战能力往往由能力最弱的方面来决定。因此,进行编队编成的另一个目的是弥补短板弱项,提高编队整体作战效能,即做到编队各兵力单元优势互补,实现编队整体性能上的“1+1>2”。

2.3 匹配适应原则

两栖攻击舰编队是以两栖攻击舰为核心组成的,其编组中其他舰艇的性能与功能要与两栖攻击舰相匹配,不能影响两栖攻击舰性能优势的发挥。具体而言,首先是性能要匹配,其航速、续航力及适航性等要与两栖攻击舰基本一致,不能影响两栖攻击舰远距机动优势的发挥;其次,功能要适应,两栖攻击舰主要实施超视距立体超越登陆,编队内其他登陆舰艇应作为两栖攻击舰的立体超越登陆增强和补充,不能影响两栖攻击舰立体登陆优势的发挥。因此,两栖攻击舰通常不应与只能执行平面登陆且航速较慢的坦克登陆舰以及续航力差、适航性不佳的小型护航舰艇进行编组。

2.4 精干高效原则

根据系统学原理,系统中的元素种类越多、数量越大,系统就越复杂。而系统越复杂,其不确定性就越突出。对于作战系统而言,不确定性的增加意味着不可控因素的增多,从而增加任务失败的风险。

两栖攻击舰编队的编组并不是舰艇数量越多越好、舰艇型号越全越好,这是因为可用舰艇数量总是有限的,且编成过于复杂将会增加指挥协同的难度,同时编队中舰艇数量越多,越不利用隐蔽和机动。因此,两栖攻击舰编队编组不是舰艇数量越多越好,往往是在满足任务需求下,精干为佳。

3 两栖攻击舰编队编成的基本模式

根据两栖攻击舰平战结合的任务特点,两栖攻击舰编队的编成模式通常可分为固定编组和任务编组两种基本形式。

3.1 固定编组模式

固定编组是指两栖攻击舰编队在没有具体明确作战任务的情况下,为执行远海常态化巡航,保持军事威慑和军事存在,应对潜在海外突发事件时采用的编组模式。如美军两栖舰艇在平时编成主要有两种形式:一种是两栖戒备群,一种是两栖远征打击群。其中,两栖戒备群通常由1 艘“黄蜂”级(或“美国”级)两栖攻击舰、1 艘“圣安东尼奥”级两栖船坞运输舰和1 艘“惠德贝岛”级两栖船坞登陆舰组成;而两栖远征打击群则是在两栖戒备群的基础上增加1 艘巡洋舰、1~2 艘驱逐舰。

借鉴美军的经验,结合我军实际,两栖攻击舰执行海外战备巡逻、远海应急处突等任务时,通常可采用固定编组形式,一般又可分为两种形式:一种称为精干型,通常由1 艘两栖攻击舰和1~2 艘护航驱护舰组成;一种称为投送型,通常包括1 艘两栖攻击舰、1~2 艘船坞登陆舰及2~3 艘护航驱护舰。这种编组形式,规模适中,编成精干,效费比较高。由于编队需长时间在海上巡弋,考虑到后勤保障、人员休息等因素,各两栖舰一般不必携载齐装满员的登陆兵和装备,精干型主要重点搭载特战兵力和轻型兵力;投送型通常搭载1 个营的机降突击部队、1 个营的两栖突击部队及部分特战兵力即可,装备搭载上要兼顾力量投送与非战争军事行动,以增加任务灵活性,便于执行更广泛的任务。

采用固定编组有利于平时的训练,通过固定的编成模式,有利于不同舰艇、不同兵力之间相互熟悉,形成默契。战时可以固定编组为基础进行模块组合及适当重构,快速构建任务编组,或以固定编组为先遣部队使用。

3.2 任务编组模式

所谓任务编组是指在明确了具体登陆作战任务后,在深入分析敌情、作战需求、防御要求的基础上进行的针对性编组。

任务编组模式通常适用于规模较大的两栖作战行动,固定编组模式的作战能力难以满足作战需求的情况。此时,若将多个固定编组简单地进行组合,虽也可组成较大的编队,但这种“组合”编组可能导致相对该作战任务需求而言,编队的某些能力过剩,而某些能力又不足,往往难以形成最佳的编组。因此,针对任务编组模式,要依据任务要求及特点来最终确定。而不同的作战任务,投送规模、作战强度、敌情威胁也不尽相同,故在任务编组情况下,搭载的登陆兵、登陆装备的数量和类型要针对任务需求确定,编队中各种舰艇的类型和数量也不尽相同。因此,就需要一种能针对不同任务需求的编队编成模式确定方法。

4 两栖攻击舰编队编成模式决策模型

编队编成模式通常是指在选择兵力单元空间内的一定兵力单元,使其有机结合成能够完成特定任务的编队组织形式。所有能够完成特定任务的两栖攻击舰编队编成模式构成两栖攻击舰编队编成模式空间,在两栖攻击舰编队编成模式空间内整体特性最优的编成模式称为两栖攻击舰编队最优编成模式。在任务编组下,编队编成具有非固定性,这就需要临时进行编组,而如何使任务编组符合作战需求,精干高效,需要进行编成模式的决策优化。

4.1 编队能力需求分解与量化

4.1.1 能力需求分解

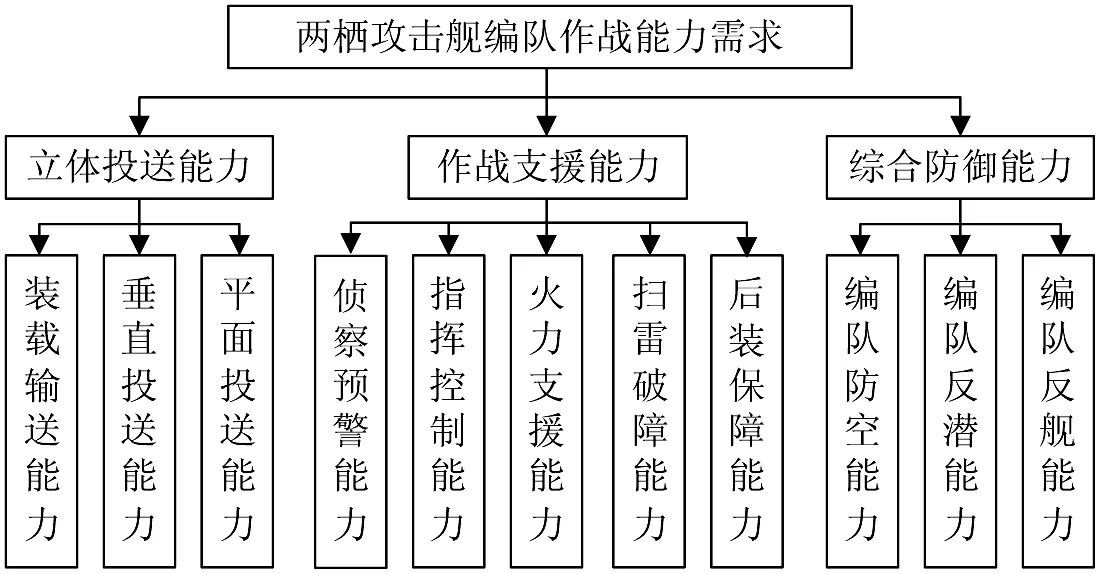

在任务编组时,两栖攻击舰编队被赋予明确的作战任务。为顺利完成作战任务,两栖攻击舰编队必须具有一定的以力量投送为核心的综合作战能力。综合两栖攻击的使命任务与两栖作战特点,运用层次分析法加以合理归纳,建立如图1 所示的多层次指标体系结构。该指标体系主要针对两栖攻击舰的核心使命任务,即立体登陆输送,将两栖攻击舰编队的作战能力划分为兵力投送能力、作战支援能力和综合防御能力3 大部分。

图1 两栖攻击舰编队作战能力需求分解图

4.1.2 能力需求量化

编队编成模式的确立是基于对编队作战能力需求的分析,但作战能力本身是一个相对抽象的概念,具有一定模糊性,必须对其进行适当量化。量化的方法很多,常用的方法是将作战能力转换为作战能力指数。考虑到两栖攻击舰进行任务编组是为执行特定任务的,因此,编队的编成模式应围绕完成这一特定的作战任务展开。而完成特定的任务就需要特定的作战能力,而作战能力的确定通常采用倒推计算法:首先计算地面作战部队(陆战队或陆军)完成最终目标所需要的兵力、装备、弹药及物资数量,然后计算完成最终目标前在各个环节可能损失或消耗的兵力、装备、弹药及物资数量或比例,从而获得总的地面作战部队兵力和装备需求;根据地面作战部队兵力和装备需求及兵力投送计划,结合各型两栖舰(两栖攻击舰、综合登陆舰等)的装载能力,计算所需各型登陆舰的类型和数量;根据登陆舰的数量,结合作战保障、综合防御需求,确定护航舰艇类型和数量,从而得到两栖攻击舰编队编成模式。

4.1.3 能力需求映射

两栖攻击舰编队的编成优化实际上是编队作战能力对任务需求能力的一种匹配与适应。因此,在进行编队编成模式优化中,不仅要进行任务需求能力的量化,也要进行供选兵力作战能力的量化。其中,护航驱护舰、作战支援舰艇等的作战能力是相对确定的,对其进行分解所得到的如防空能力、反潜能力、火力支援能力等也是相对确定的,但两栖攻击舰及船坞登陆舰等登陆运输舰船的任务能力具有一定的重构性,这种重构性是由两栖攻击舰能灵活搭载不同类型和数量的直升机、登陆工具及登陆装备所决定的。

4.2 编队编成模式决策模型

编队编成优化的本质是编队任务能力需求与各舰艇能力的最佳匹配。两栖作战任务的具体化和作战能力需求的明确化特点,决定了两栖攻击舰编队的任务编成决策模型不适合以作战兵力为约束,以作战能力的最大化为目标。这是因为如果最大化的作战能力若不能满足两栖作战需求,则必须增加兵力,否则就无法完成任务。所以,作战能力是一个底线,也是一个约束。考虑到两栖攻击舰编队编组的精干高效原则,两栖攻击舰编队的编成应在满足编队作战能力需求的前提下,以出动的舰艇数量最少为优化目标,即寻求作战效益的最大化。

4.2.1 模型建立

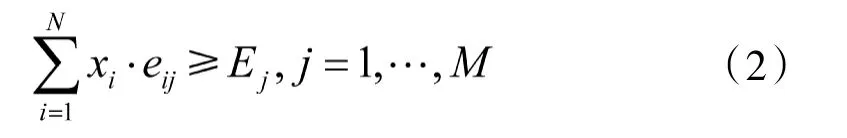

设根据作战任务需求,两栖攻击舰编队共有M项能力需求,每项能力需求量为E,j=1,…,M;设共有N 型舰艇可编入两栖攻击舰编队,第i 型舰艇具备第j 项能力的大小为e,i=1,…,N;j=1,…,M,每型舰艇的可用数量为A,若设x为第i 型舰艇编入两栖攻击舰编队的数量,则根据精干高效原则,应使编队内的舰艇数量尽可能少,即

同时,这些舰艇必须能提供两栖作战所需的能力需求,即

综上,可建立如下规划模型:

式(3)是一个典型的整数规划模型。

4.2.2 模型示例

设某两栖登陆作战任务,经分析测算编队需具有装载输送能力不小于300,垂直投送能力不小于40,平面投送能力不小于10,预警探测能力不小于20,火力支援能力不小于10,防空能力不小于24,反潜能力不小于5,反舰能力不小于8,下面有3 种两栖舰和3 种护航舰可供选择,其相关作战能力及可用数量如表1 所示。

表1 各型舰相关作战能力指数及可用数量表

根据两栖登陆作战任务需求、已知条件及式(3)可得如下规划模型:

但由于式(4)为整数规划模型,因此,满足要求的分配结果可能不止一个,为此,可根据其他要求再进行筛选。

5 结论

两栖攻击舰作为新型两栖作战输送平台,装备海军后将为我军两栖作战,尤其是远海两栖作战带来质的提升,而两栖攻击舰的合理编组是两栖攻击舰弥补自身能力不足,充分发挥作战能力的有力保障。本文提出了两栖攻击舰编队编组的基本设想,建立了两栖攻击舰编队编成模式决策优化模型,可为两栖攻击舰编队的编组提供参考依据。