晋南地区宋代砖塔建筑特征研究

2022-09-12王大奇

王大奇,刘 怡

(1.运城市文物保护中心,山西 运城 044000;2.西安交通大学 人居学院,陕西 西安 710048)

佛塔是我国古代建筑的重要类型之一,从历史文献记载和我国现存佛塔调查分析得知,佛塔的发展大体经历了三个阶段[1]15:第一阶段从东汉到唐初,印度的窣堵波开始和我国的传统建筑形式相互结合,属于相互借鉴和不断磨合时期;第二阶段从唐朝经两宋至辽、金时期,平面形式发生显著变化,木材的使用越来越少,佛塔主要为砖砌或砖石混合结构,精雕细琢,审美情趣加重,是我国古塔发展的高峰期;第三阶段从元代经明代到清代,塔的用材和结构技术没有更高突破,形式上喇嘛塔持久传入,与佛教关系不大的文峰塔、风水塔大量涌现,多数粗制滥造。

从时间轴线看,两宋和辽金是佛塔发展的重要转折时期,在继承唐代佛塔特点的基础之上,平面、立面形制和内部构造又有时代性的创新。从地域分布看,华北和中原地区是佛塔建造和保留数量较多的地区。尤其是山西,作为佛教文化传入我国较早的区域之一,寺院广布、信众云集、香火鼎盛,目前保留有我国1/5的佛塔遗存。最早的佛塔遗存在北魏以后,以宋之后居多,遗留下来的实物数量可观[2]。它们是我国现存佛塔的重要实证,无论从规模、等级和保存质量上都具有极高的史学研究价值。

同时,梳理近些年学界对佛塔的研究,可以发现对辽塔的研究较为深入而广泛,研究成果丰富。张晓东[3]、杜辉[4]、王南等[5]从宏观层面上对辽塔的建筑形式和风格特征进行了研究。马鹏飞等[6]、王卓男等[7]、宋沁[8]从微观层面上对辽塔的立面尺度和比例关系进行了深入探讨。兰中英[9]对辽塔区域性普遍特征进行了总结。李烽[10]、张娜[11]对具有典型性辽塔的特征进行了探究。而相较于辽塔,宋塔在研究内容的深度和系统性上都略显不足。尤其是在研究对象的选择上,更多侧重于对某个佛塔或某种类型的研究,如杨瀚翔[12]对区域性视角下宋塔建筑整体性特征的深入研究较为薄弱。

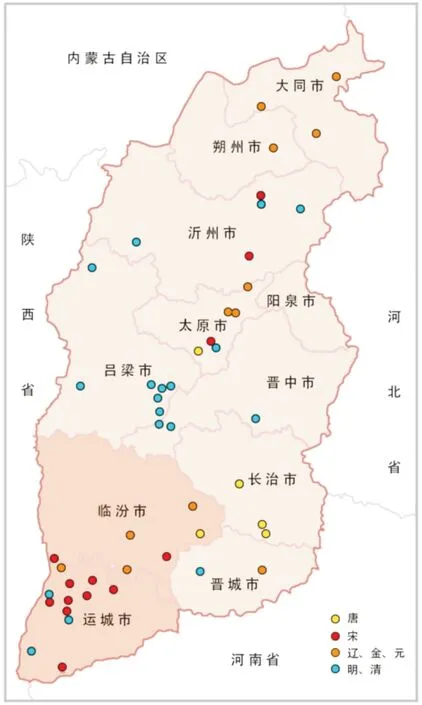

通过对山西境内文物价值突出的国家级、省级重点文物保护单位的梳理、调查研究,可看出佛塔在山西境内空间分布较为广泛,从北至南数量趋多,时间跨度则涵盖唐、宋、辽、金、元至明、清。其中太原以北,特别是大同等北部地区是辽塔分布的主要区域,在南部地区,则留存有相当数量的宋代砖塔(图1)。而宋代作为我国砖筑佛塔繁丽时期的前段[13]140,砖塔营造技术趋向精湛、造型风格独特,具有较为鲜明的时代和地域特点。因此,本文选取晋南地区保留至今、维持原制的宋代砖塔作为研究对象,它们在形制、风格、结构上保持较好的关联性,具备较高的研究价值。通过对其建筑形制、建造方式等方面的分析研究,总结晋南地区宋代砖塔的建筑特征。

注:以全国、省级重点文物保护单位为统计依据。图1 山西省古塔分布示意图

一、晋南地区宋代砖塔建筑发展概况

晋南地区即山西省南部,传统概念上包含运城、临汾两地,地处由运城、临汾盆地形成的自然地理区域,历史上保持着较为完整、连续的行政区划,地域特征鲜明。晋南地区隔黄河西、南方向分别与陕西、河南毗邻,上述两地在唐宋时期分别是中国社会发展繁盛时期的中心区域。作为西进关中、南下中原的战略要地,该地区既是传统粮棉产区,又有以盐产著称的资源,加之交通条件便利,很早即是我国古代社会农耕文明的发达地区,在政治、经济、文化上也发挥了区域节点的作用。特别是北宋时期,山西特殊的地理和军事位置,推进了晋南地区的稳定发展,促进了商品经济和城镇繁荣,经济水平较为发达,形成世俗文化、宗教文化发展与交流的活跃局面[14],保留了大量的建筑遗存。

这一时期因统治阶级与佛教关系稳定,佛教兴盛,佛教建筑分布广泛,其建造也进入新的高潮。在宋、辽对峙的背景下,晋南地区的佛教建筑因受关中和中原地区文化影响的相近性,体现出与辽地建筑相异的地域特征,同时也具备因位于承上启下关键期的时代特征。宋代佛塔作为佛教建筑的代表性类型,成为该地区佛教文化传播、佛塔建造技艺和营造制度的重要历史见证。

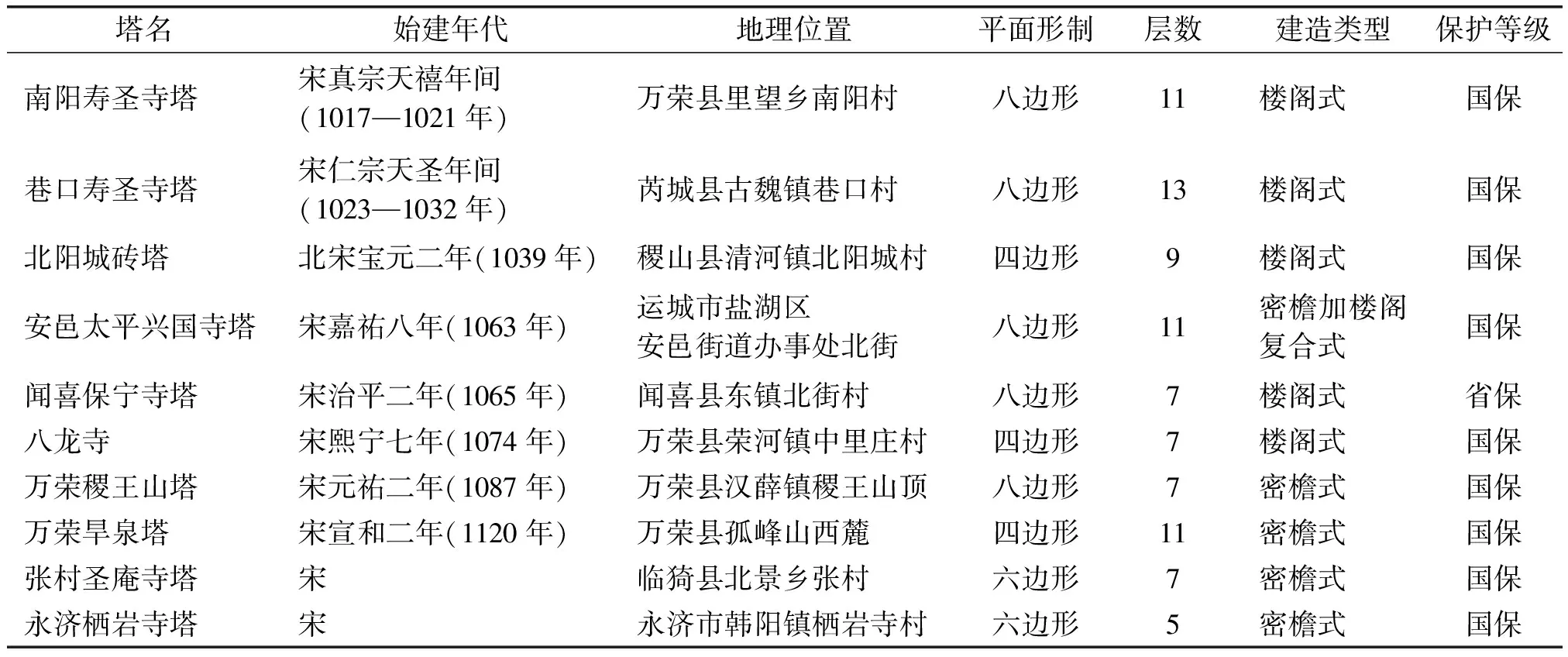

目前晋南地区留存较为完好的宋代佛塔主要集中在沿黄河流域,全部为砖筑,不仅体现了这一时期佛塔的普遍材料特征,也是我国古代农耕文化背景下黄河地区社会发展的重要实物体现。本文选取该地区所有列入国家级、省级文物保护单位的宋代砖塔实例作为研究对象,除张村圣庵寺塔和永济栖岩寺塔准确时间不详外,其他大致建于前后一百年间(1017—1120年),时空分布相近,具有较好的整体性和极高的历史、艺术和科学价值(表1)。

二、晋南地区宋代砖塔建筑特征解析

1.平面形制

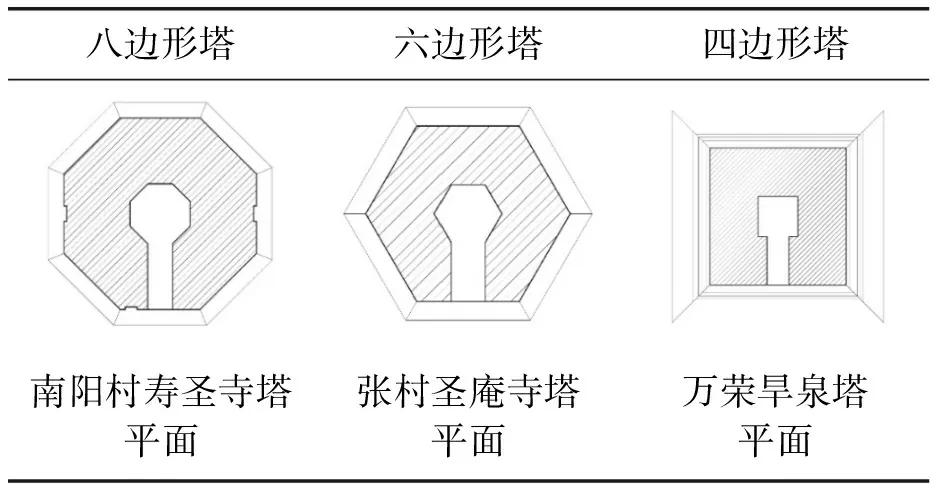

中国佛塔发展至唐代,已形成具有本土化特点的平面形制。与佛塔传入中国后与木结构建筑结合的发展过程相关,大型塔采用砖塔的建造形式,平面则以四边形为主。而小型塔多为砖石的墓塔、禅师塔,平面形制相对灵活多样。

随着宋代佛塔修建之风盛行,在唐代大型方塔的典型平面形制基础上,逐渐认识到八边形塔的结构稳定性最佳,其次为六边形。它们不仅减杀风力,而且能够由此获得更优的观览视角,因此自宋以后至金、辽繁丽时期的砖塔,特别是密檐式砖塔,以八边形作为最典型、最常见的平面形制。晋南地区的宋代砖塔趋同于这一基本特征,目前保留下来的宋代砖塔多为八边形和六边形,四边形平面使用较少,多为唐代方塔平面形制的延续,但体量、高度都普遍小于唐代。从塔的平面形制上看,体现了在中国砖塔发展过程中的时代演变特征(表2)。

表1 晋南地区现存宋代砖塔基本信息

表2 晋南地区宋代砖塔典型平面形制

2.立面造型

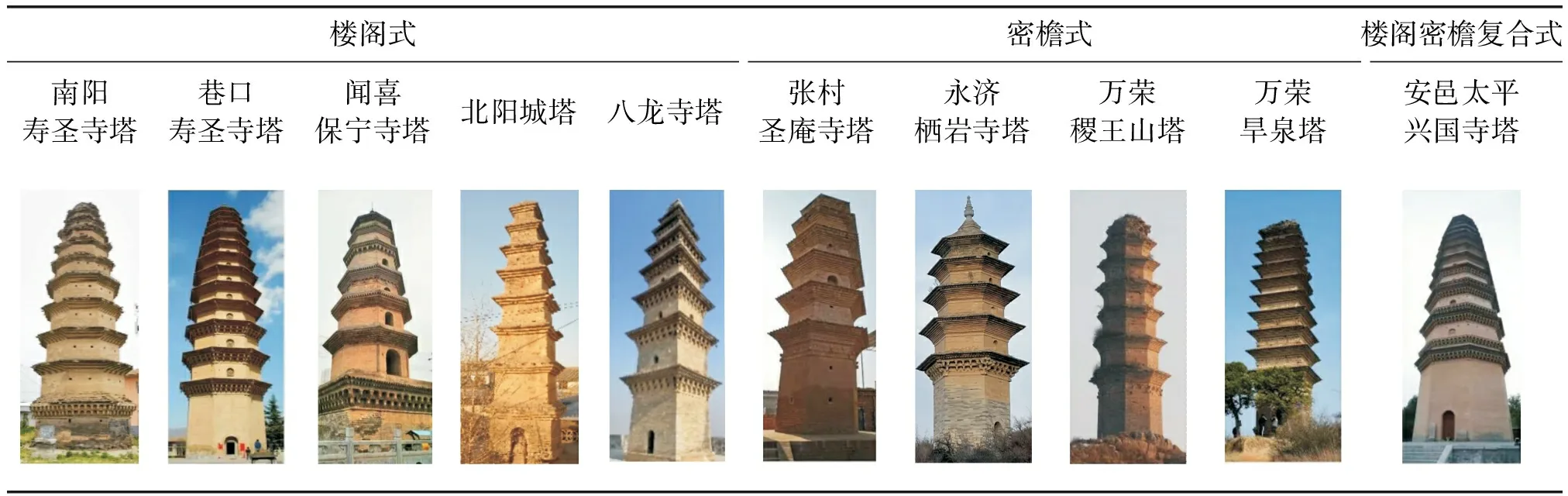

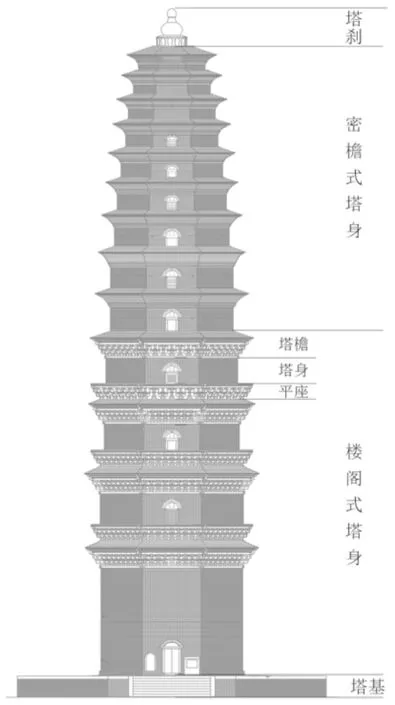

中国佛塔从立面造型主要分为楼阁式塔、密檐式塔、亭阁式塔、喇嘛塔和金刚宝座塔,发展至宋代,砖塔则以前两种最为常见。不仅在唐塔庄重朴实的风格基础上有了进一步发展,又相异于辽塔的粗壮稳重,随着平面形制的变化和砖筑技术的进一步发展,立面趋向追求秀美细致的造型风格[15]。区别于辽塔主要作为观瞻礼佛之用,宋塔还常有登临远眺的日常用途,因此楼阁式塔较辽塔更为多见。晋南地区现存的宋代砖塔中除以上两种基本形式之外,还有将二者结合的楼阁密檐复合式砖塔,尽管数量不多,却具备独特的时代和地域特征(表3)。砖塔的立面则通常由塔基、塔身、塔檐和塔刹四部分组成,因现存砖塔的塔刹均已损毁,本文不对其进行阐述。

表3 晋南地区宋代砖塔塔身立面特征

(1)塔基

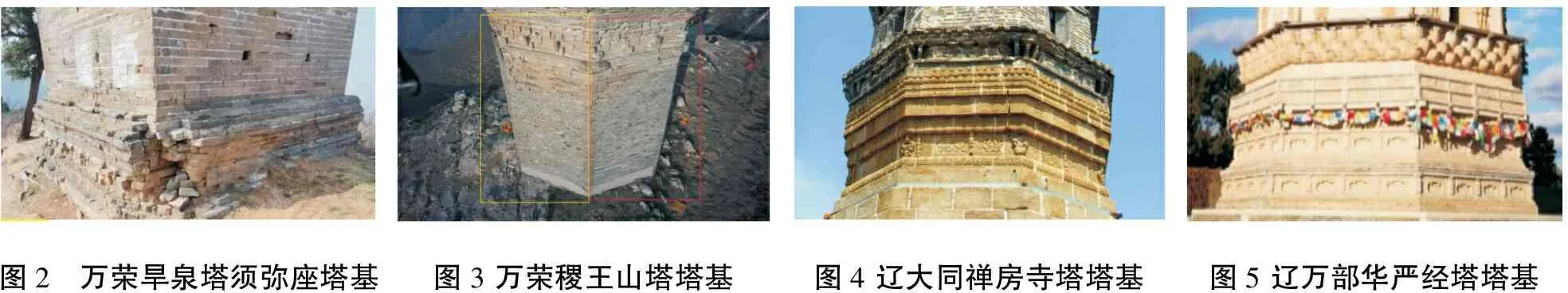

宋代砖塔塔基大多低矮平素,一般不设台基,或仅设较矮的台基。对应这一时代特征,晋南地区宋代砖塔塔基形制相对简单,变化不多。设有塔基的砖塔一般采用与塔身同材料的砖砌或砖石混砌的做法,塔身较塔基内收。如万荣旱泉塔,塔基平面四边形,为多层砖叠涩砌筑而来的须弥座,未经修缮时各层砖均裸露于外,塔基形制明显,塔身部分较塔基有明显内收(图2)。其余各塔多无明显塔基,如万荣稷王山塔,塔体直接拔地而起,塔身和塔基不分边界(图3)。

与之形成对比的是辽塔大多具有完整的塔基部分,层次繁多、装饰细腻,在全塔中的占比很大。如山西北部的辽大同禅房寺塔,塔基共两层,下层为边角镶石的三层平台,上层是双层须弥座,雕有莲花座台(图4),高大挺直、稳健大方[16]。另如辽万部华严经塔(图5),塔基更为繁复华丽。因此,与繁丽时期的辽代砖塔相比,晋南地区宋代砖塔塔基的特征差异极为明显。这种将塔身与塔基砌筑于一起、少有做形体上明显区分的处理形式,说明在该地区这一时期砖塔各部之间过渡手法的成熟标准尚未形成。

图2 万荣旱泉塔须弥座塔基图3 万荣稷王山塔塔基图4 辽大同禅房寺塔塔基图5 辽万部华严经塔塔基

(2)塔身

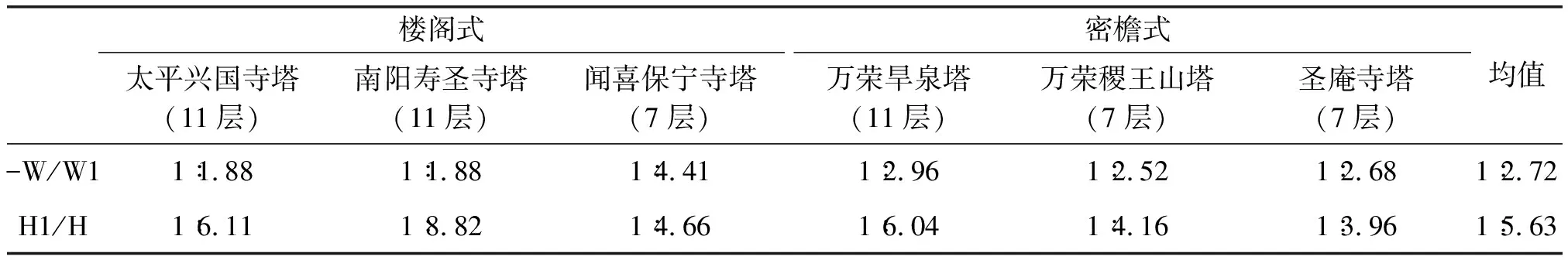

①塔身比例。晋南地区现存的宋代砖塔,楼阁式数量较多,其次为密檐式塔,塔身立面逐层递减层高、递收塔径的特点较为突出。通过比较晋南地区的3座楼阁塔和3座密檐式塔的收分比例,塔身收分均较为舒缓,平均收分比为1∶2.72。其中,闻喜保宁寺塔因底层塔身采用四方形承接上部八边形六层塔身,一层塔径偏大,导致收分比值偏大,应属特例。此外,塔身收分比例也与层数有一定关系,塔的层数越多,相对收分比值略小,以保持柔和的轮廓线。同时,对比一层塔身与塔体总高度可知,晋南地区宋代砖塔的一层塔身均相对高大。同样,这一比例特征也与塔身层数有关,塔身层数越多,一层塔身占比会相对下降。总体来说,一层塔身高度在整个立面占比较大的特征突出,一层塔身平均占比在1∶5.63,即使是楼阁式塔,也出现与密檐式塔塔身的立面划分比例相近的地区性特点(表4)。

表4 塔身收分和一层塔身比例分析

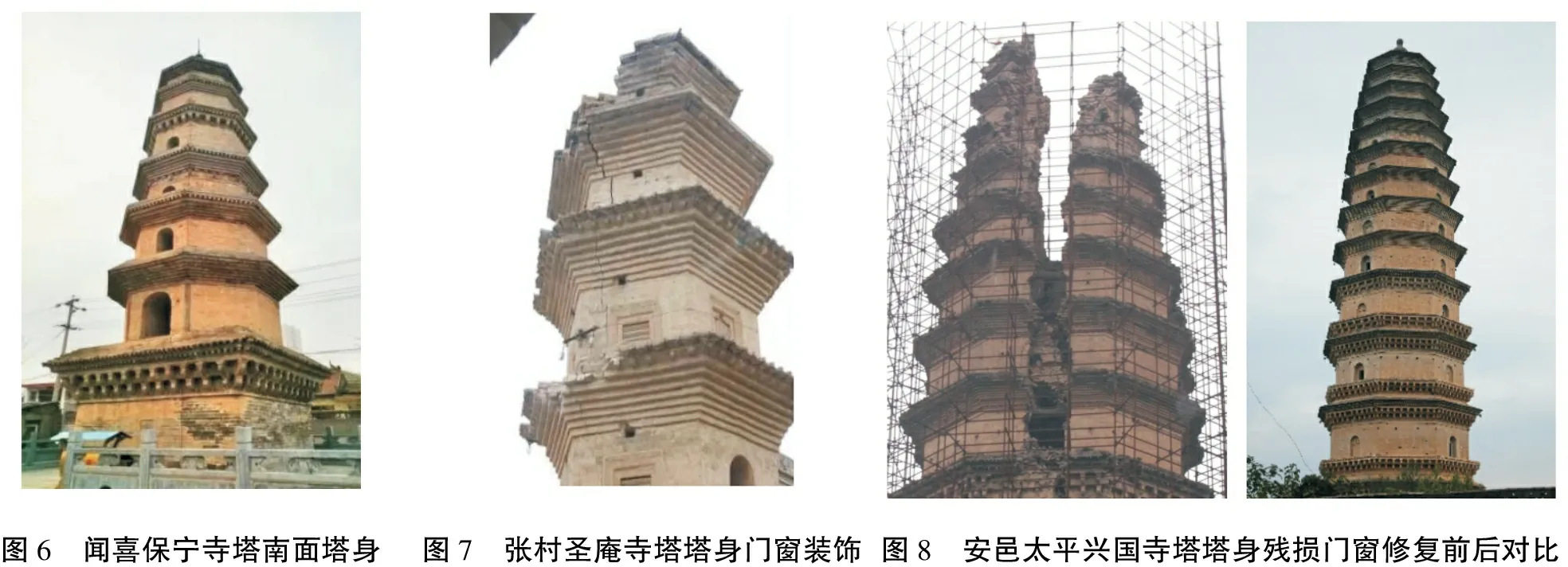

进而通过对立面构图中的塔径与塔体高度的比值分析可见,W1/H的均值为1∶4.1。对比相近时期的辽塔,以最为典型的密檐塔为例,W1/H值则明显低于宋塔,少有超过1∶3.8,辽塔高大塔基加上比例相对粗壮的塔身,形成浑然、雄厚的立面风格。与之对应的是,晋南地区宋代砖塔则因较为缓和的收分、舒展的一层塔身以及较大的径高比,呈现出比例修长、劲秀挺拔的立面效果(表5)。

表5 晋南地区宋代砖塔塔身立面构图分析

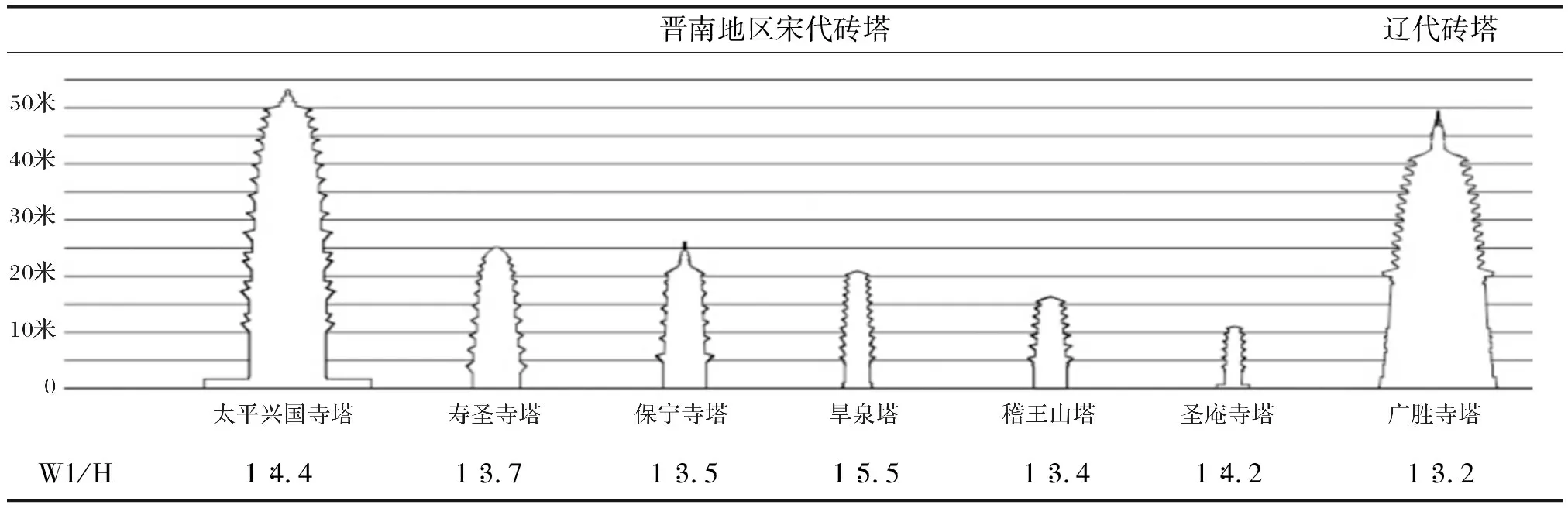

②塔身装饰。不同于繁缛华丽、多姿多彩的辽代塔身雕饰,晋南地区宋塔的塔身多为素砖垒砌,即砌墙工艺中的丝缝墙或趟白墙做法,整体风格装饰素雅、简约明快。塔身各立面以砖券拱门、供龛、带乳丁的板门、直棂假窗装饰为主,除一层南面通常设砖砌券门外,其余门窗分布的情形与具体位置各不相同。如楼阁式塔多在各层塔身南面正中辟砖券圆拱门(图6);密檐式塔设下部塔室的多仅在一层南面辟门,张村圣庵寺塔的塔身雕饰内容富于变化,三层南、北向居中辟设券门,东南、西南、东北、西北四面居中各置横向破子棂窗一道,四层则南、北向居中置仿木板门,门钉纵四横四,另设门环、插栓,窗户形式及布置同三层(图7)。复合式塔中的太平兴国寺塔开门的位置又有不同,一层的东南西北四面均开设单券拱门,塔身自二层至十层,东南西北四面均辟虚实相间的窗户。这种通体辟设门、窗的设计缺陷,也是造成该塔在遭受强地震、强风、暴雨等自然因素破坏时,产生开裂、残损的主因(图8)。

图6 闻喜保宁寺塔南面塔身图7 张村圣庵寺塔塔身门窗装饰图8 安邑太平兴国寺塔塔身残损门窗修复前后对比

综上所述,该地区宋代砖塔塔身立面雕饰内容少而简单,主要以带门钉的装饰性板门和直棂窗为主,对于塔身门、窗的施设位置,基本可分作两类:一则在四、六边形塔或是做法较简略的八边形塔中,门仅开在南面,此特点符合我国木构建筑坐北朝南的基本规律和门窗开设惯式;二则在装饰做法略显丰富的八边形塔中,变为在一层东南西北四个正面开门,二层及以上辟神龛或在壁面设方形假门和假窗。对比繁丽时期辽代八边形楼阁式塔,多将壁面分为三间,四正面设门(或假门)、斜面开窗,这种后来极为流行与普遍的定式[17],虽然在晋南地区的宋代砖塔中呈现先兆特征,但区别明显。

(3)塔檐

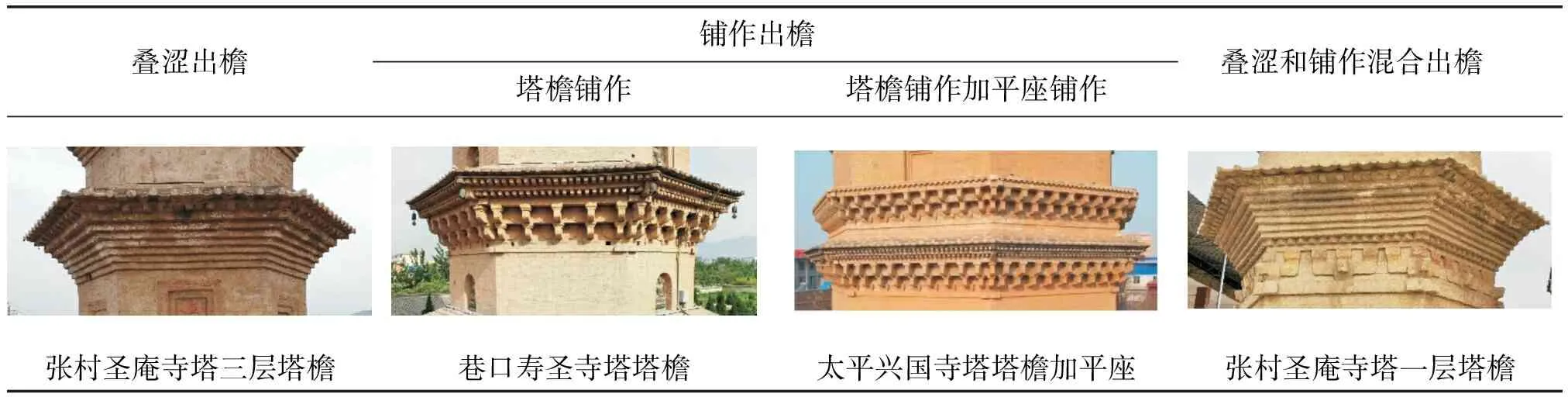

晋南地区宋代砖塔的檐部做法可分“叠涩出檐”和“铺作层承托出檐”两大类。以下对两种檐部做法分作阐述。

①叠涩出檐。砖叠涩是唐宋砖塔最为常见的檐部做法,出檐的下部是多层砖料正叠涩垒砌而上,上部则为反叠涩逐层内收,构造简单但稳固性较佳。在晋南地区现存的宋代砖塔中,密檐式塔均使用砖叠涩出檐,其余楼阁式的部分塔檐中也采用砖叠涩出檐,叠涩出檐的使用最为常见和普遍。

②铺作层承挑出檐。中国佛塔出檐的另一做法就是在檐下设铺作层,这也是佛塔传入中国本土化的重要表现和特点。檐下铺作在承担结构作用的同时,更多是出于仿制木构建筑外部形制这一诉求而设,有时也会用于承挑楼阁式塔中的平座层[18]。晋南地区宋代砖塔中,铺作层的施设程度远不及同时期辽地所建砖塔。辽代楼阁砖塔中,几乎层层檐下与平座处均设铺作层,但在该地区宋塔中,铺作层并非作为常规构件而频繁出现。仅有八龙寺塔全部由檐下铺作完成出挑,其他楼阁塔大多仅在塔体下部几层的平座、塔檐下使用铺作出挑。铺作层有时也出现在密檐式塔的一层塔檐下,既丰富了塔檐的层次变化,也增强了塔身下部的稳定感。此外,还有与叠涩混合使用承托塔檐的做法,这种以铺作衔接叠涩的出挑,不似辽塔将铺作层上承的替木及橑檐枋都仿制出来[19],而是仅在纵深方向有承接关系的体现(表6)。

表6 晋南地区塔檐的主要做法

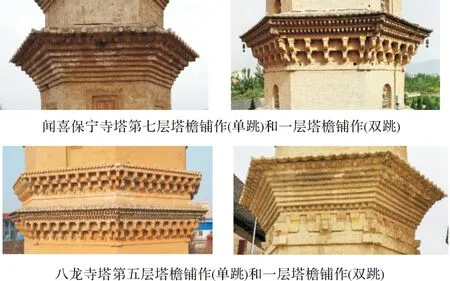

从塔檐铺作的具体做法而言,相较于辽塔,用材尺寸偏小,铺作高度和出挑深度不大。通常为檐下施椽飞,一层的补间铺作3、5、7、9、11朵不等,二层、三层补间铺作数(单数)逐层递减,形制均为五铺作双杪计心造。每组铺作之间多用泥道栱、瓜子栱相连,使檐下铺作所有横栱拉结在一起,排列十分紧密,丰富了立面效果。越往上层铺作有减为出一跳(单杪)的做法,形制简单;转角铺作亦为五铺作双杪计心造,方形塔45°方向出双杪,六边形、八边形塔对角线方向出双杪,檐下斗拱均无昂构件(图9)。

图9 塔檐铺作上下层减跳做法示例

3.塔体结构

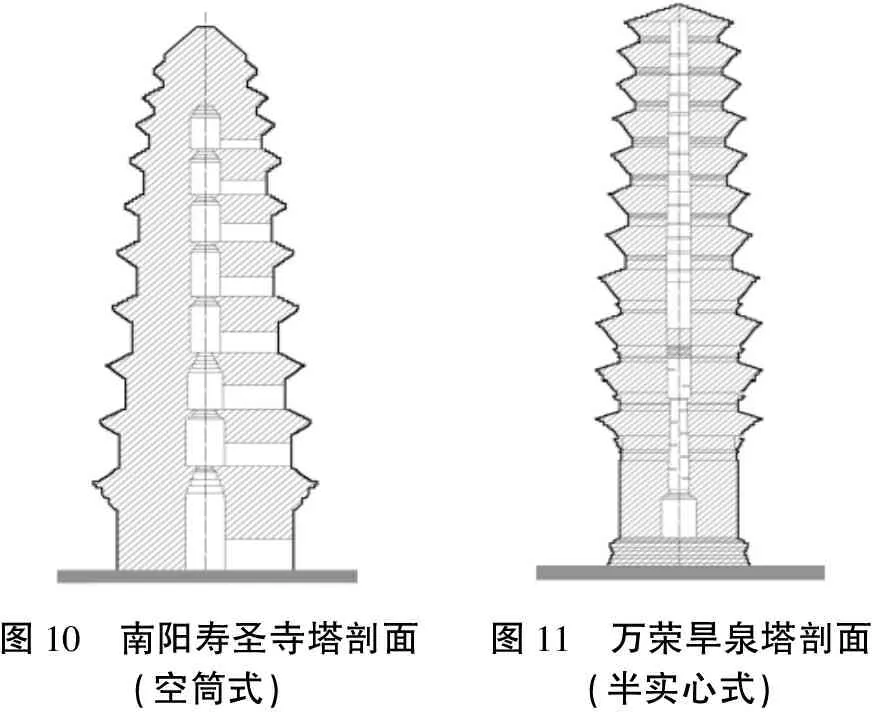

晋南地区宋代砖塔的塔体结构沿承唐塔的主要结构做法,大致分为空筒式、实心、半实心三种结构形式。

空筒式主要运用在可供登临的楼阁式砖塔。入口在一层明间开拱券门,尤以一、二层塔体空间较为宽阔,并逐层缩减塔室,塔室内设有砖踏步或木楼梯盘旋而上,塔体内外均呈收分之势(图10)。实心塔一般用于密檐式砖塔,不可登临。但由于该地区砖塔多不设塔基或塔基很低,而一层塔体通常较高,方便设置内室,满足安放佛像、佛首的功能需要,因此半实心的塔体结构更为常见。半实心结构二层以上取消内室,塔壁加固加厚填充塔体,不再登临。塔上部填充后,各层塔壁外墙以假门假窗做立面装饰。半实心结构在施工结束时留出内部通道,以方便日后修缮,体现出当地砖塔结构与施工技术均达到较高水准(图11)。

图10 南阳寿圣寺塔剖面(空筒式)图11 万荣旱泉塔剖面 (半实心式)

三、结 语

通过对晋南地区现存宋代砖塔的珍贵实例进行调查踏勘,结合文献研究的分析比对,对其主要建筑特征进行总结。

从平面形制上讲,晋南地区宋塔平面以八边形和六边形为主,弥补了四方塔的结构缺陷,有效扩大了视野,符合并体现了中国砖塔主流平面形制转变的时代特征。

从立面造型上讲,塔的外观形式以楼阁式、密檐式塔为主,这也是宋以后佛塔最主要的两种形式。晋南地区宋代砖塔塔体收分舒缓、轮廓柔和、挺拔秀美,一改魏晋隋唐时期的直线呆板和不尚装饰的风格,也不同于辽塔的繁复华丽,更注重柔和清丽、简约明快、精工细作的审美倾向。值得一提的是,该地区楼阁式塔与密檐式塔的立面比例及变化特征非常接近,一层塔身占比较大的普遍性特征较为突出。此外,还出现将楼阁式与密檐式塔组合在一座塔中的复合式样,此做法颇具地方特色,仅在宋、辽时期砖塔可见少数实例,是对佛塔形式的创新与丰富(图12)。

图12 安邑太平兴国寺塔复合式立面构成示意图

从建造技术上讲,这一时期的砖塔更加追求技术的合理性。不需登临的塔体多采用半实心结构,塔檐则以叠涩出挑为主,往往仅在一层或下部塔檐及平座上施用仿木构砖雕铺作层作为承托,或再接叠涩出挑衔接塔檐。檐下铺作密集,分转角和补间两大类,每类形制各不相同,但做工精细,排列整齐。从下至上,只有用材大小和朵数多少的区别,而无形制上和做工上的差异。铺作出挑高度和深度都不大,承挑功能降低,突出了装饰性作用。

综上所述,晋南地区宋代砖塔在唐代佛塔基础上,开创了具有地域特色的佛塔平面形制、立面造型、装饰风格和建造技术,表现出这一时期塔体设计更加缜密、高层建造技术不断提高以及砖筑工艺更加成熟的特点,虽已初具繁丽时期砖塔的基本特征,但与辽金时期敦实粗壮的塔体造型,精益求精的工程做法,繁复华丽、多姿多彩的装饰手法等形成了鲜明对比。其建筑特征的形成是历史演进和地区文化融合的结果,并得到良好的传承与发展。作为中国古代砖结构高层建筑的珍贵范例,具有多方面的可考证性与早期建筑考古的价值。特别是塔体形制、造型比例、铺作做法、仿木构雕饰等,也为精细化断代同时期木结构建筑提供了重要的参考标准和依据。