具有间变特征的血管中心型胶质瘤1例临床病理和影像学特点分析及文献复习

2022-09-09黄正旺郑晓昀苏仕炜张水诚潘斌才叶建军通信作者

黄正旺,郑晓昀,苏仕炜,张水诚,常 莎,潘斌才,叶建军(通信作者)

(广东同江医院放射科 广东 佛山 528300)

血管中心型胶质瘤(angiocentric glioma,AG)是一种罕见的中枢神经系统肿瘤,2005年,Wang等人[1]以及Lelliuch-Tubi ana等[2]首次报道了此病,并将此病命名为血管中心性胶质瘤,2007年WHO中枢神经系统肿瘤分类正式收录该病,该肿瘤的组织起源目前仍不明确,故将其暂时归属于其他神经上皮肿瘤类,在2016年的WHO中枢神经系统分类修正版将其与第三脑室脊索样胶质瘤—同归类于其他神经胶质瘤,2021年6月最新版将其归类于儿童型弥漫性低级别胶质瘤中。既往由于血管中心型胶质瘤的良好临床表现行为、手术效果及治愈的可能性,被列为WHO I级肿瘤,但文献有术后复发、恶变的个案报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集本院经手术病理确诊的血管中心性胶质瘤1例,男性,77岁;无明显诱因出现四肢乏力、疲倦10余天,伴间断、阵发性头痛。在本院行手术治疗,病理检查结果为具有间变特征的血管中心型胶质瘤。

1.2 方法

患者分别行颅脑CT平扫+增强扫描、MRI平扫+增强扫描以及MRI脑功能成像检查,包括DWI、SWI及MRS波普检查;使用Philips Brilliance iCT 256层螺旋CT,从颅底扫至颅顶螺旋扫描,增强扫描分别扫描动脉期及静脉期,经肘静脉注射1.5 mL/kg体重碘海醇注射液(GE欧乃派克),重建层厚6 mm,层间距6 mm;MRI扫描使用Philips Achieva 3.0T MRI,序列:横断位T1WI、T2WI、FLAIR序列、矢状位T2WI-FS序列;增强T1WI-FS横轴位、冠状位及矢状位,经肘静脉注射0.2 mL/kg体重GD-DTPA(广州康臣药业);使用八通道头、颈相控阵线圈。

2 结果

2.1 病变部位

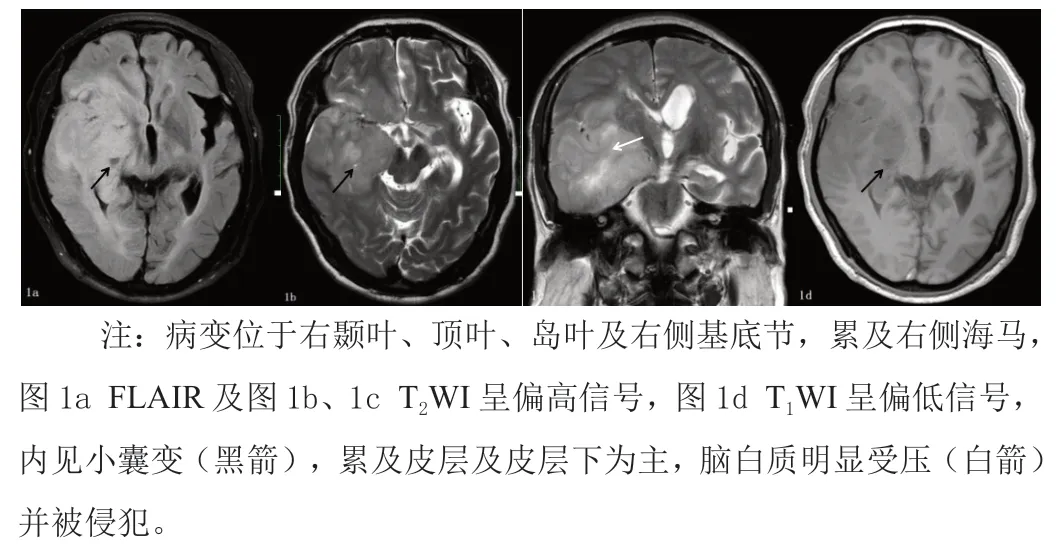

肿瘤主体位于右颞叶、累及海马,并向周围分别累及右岛叶、右侧基底节及右额叶,主要累及皮层及皮层下区域,病变区域脑回肿胀明显,脑白质明显受压并被累及(图1)。

2.2 CT及MRI一般表现

①密度/信号:与脑皮层相比较,CT平扫呈等密度(图2a、2b),MRI T1WI呈稍低信号(图1d)、T2WI(图1b、图1c)及FLAIR(图1a)呈稍高或高信号,颞叶内病变见类圆形小囊变(图1a、图1b及图1d黑箭)。②边界:肿瘤边界不清,可能与肿瘤浸润有关。③钙化:CT扫描及MRI SWI检查均未见钙化灶(图4c)。④增强扫描:CT增强扫描示瘤内呈斑片状轻度强化(图2c、2d);MRI增强扫描示瘤内片状、结节状及类圆形中度强化或明显强化区域(图3)。⑤瘤周水肿及占位效应:肿瘤周围轻度水肿、水肿最宽处<3 mm,临近第三脑室、右侧侧脑室轻度受压,脑沟变窄,中线结构受压并轻度左偏。⑥周围侵袭情况:右颞极病变与脑膜相连、并呈明显强化(图3a、3d)。

图1 颅脑MRI平扫

图2 头颅CT平扫+增强

图3 颅脑MRI增强

2.3 MRI功能成像

①DWI扫描:局部片状稍高信号影(图4a)、ADC呈偏低信号(图4b);②MRS检查:N-乙酰天冬氨酸(NAA)峰明显下降,胆碱复合物(Cho)峰明显升高,肌酸(Cr)峰无明显变化(图4d)。

图4 DWI、SWI及MRS

2.4 病理结果

肉眼所见:瘤体切面呈灰白、灰黄色、质软(图5a)。光镜所见:肿瘤细胞呈浸润性生长,细胞密度较丰富,形态较一致,呈长梭形及不规则形,肿瘤细胞围绕血管周围呈放射状或栅栏状排列,细长双极,胞浆丰富呈嗜酸性或淡染,核呈椭圆形或不规则形,可见少量核分裂(图5b);肿瘤细胞间可见密集区及稀疏区,周围血管内皮细胞增生明显,肿瘤细胞间见散在栅栏状坏死灶(图5c)。免疫组织化学染色:GFAP(+);Vimentin(+);EMA核旁散在(+);S-100(+);P53约5%(+);Ki-67热点约10%(+);Olig-2(+);Syn(+);CD34(血管+);NeuN神经元(+);CyclinD1约5%(+);NF灶性(+);NSE部分(+);Nestin(+);CD56(+)。病变符合具有间变特征的血管中心型胶质瘤。

图5 病理

3 讨论

血管中心型胶质瘤是一种罕见的中枢神经系统肿瘤。查阅文献报道101例(包括本组1例),其中男性59例,女性41例,1例未查知患者性别,多数患者发生于儿童及青少年[3],有中老年患者发病的个案报道,最大发病年龄为83岁[4],本例患者为77岁老年男性。94例有明确的临床病史,大多数(58/94)以顽固性、难治性癫痫为主要表现,其次为头痛(13/94),本例患者临床表现不典型,主要表现为无明显诱因出现四肢乏力、疲倦,伴有间断性头部隐痛为主。

3.1 发病部位

现有文献报道的血管中心型胶质瘤主要发病部位以幕上为主[2];单发多见,也有多个病灶的病例报道[1,6-7];病变主要发生于大脑皮层及皮层下,以额叶为主[3],其次为颞叶、顶叶,发生于颞叶者多累及海马;本例肿瘤主体位于颞叶,累及海马、岛叶、基底节及额叶。

3.2 CT及MRI一般表现

①密度/信号:病变以实性为主,部分可伴有囊变、以微小囊变为主[8];与脑皮层相比较,CT平扫呈等密度,MRI T1WI呈稍低信号,T2WI及FLAIR呈稍高或高信号;本例CT平扫密度及MRI平扫各序列信号与文献所述相符,局部并见类圆形小囊变。②边界:该病局限性生长者边缘清晰,部分边界不清,可能与肿瘤浸润有关[2],本例边界不清。③钙化:早期研究者认为本病钙化少见[1-2],近几年有研究者认为小钙化是血管中心性胶质瘤的特征之一[9],本例CT扫描及MRI SWI检查均未见钙化灶。④增强扫描:血管中心性胶质瘤一般无强化或个别轻度强化[2,10],亦有中度强化[11]、明显强化[12]报道,出现强化可能与病理证实伴微血管增生有关,本例见片状、结节状及类圆形中度强化及明显强化区域。⑤瘤周水肿及占位效应:本病多无或轻度水肿,占位效应无或轻,本例周围轻度水肿、水肿最宽处<3 mm,临近结构受压。⑥周围侵袭情况:本病部分病例呈侵袭性生长,有文献报道肿瘤细胞可沿软脑膜及蛛网膜下腔聚集、生长[13],本例右颞极病变与脑膜相连、并呈明显强化,与文献报道相符合。

3.3 MRI功能成像

①DWI:DWI弥散不受限、ADC呈偏高信号为主,本例DWI序列可见局部轻度弥散受限、ADC呈偏低信号,ADC信号减低可能与Ki-67指数较高、瘤细胞排列较紧密有关;②MRS:本例患者MRS检查提示NAA明显下降,Cho峰明显升高,可能与本例Ki-76指数较高,神经元破坏较严重有关。

3.4 病理表现

现有文献报道血管中心型胶质瘤的边缘多数不清[1-2],颜色与周围正常组织相似,多数呈淡灰色或浅黄色为主,病变区域脑表面一般完好,本例颞极病变区域脑组织与硬脑膜粘连紧密、皮层脑组织呈灰白色。血管中心型胶质瘤形态学的典型表现:梭形瘤细胞主要呈一定规律性的排列,如平行流水状,亦可呈垂直以及栅栏状排列,肿瘤细胞且以血管为中心排列,部分呈单形性单层,部分呈多层双极细胞沿着血管排列成假菊形团样改变,部分肿瘤内偶见梭形细胞呈神经鞘样结构的交织状分布改变;本例肿瘤细胞围绕血管周围呈放射状或栅栏状排列,细长双极,胞浆丰富呈嗜酸性或淡染,核呈椭圆形或不规则形。少数病例可见点状或微小结节状钙化灶[14],典型的表现无血管增生和坏死。近年部分文献报道了一些与典型的形态学不一样的特殊改变:细胞的多形性,部分肿瘤 细胞的增殖活性明显增高,部分肿瘤细胞的核分裂增高,浸润性增长、核分裂增多,并发现灶性坏死和微血管增生[14-16],类似间变性胶质瘤[1]及胶质瘤细胞瘤[10]形态学特征。本例显示肿瘤细胞呈浸润性生长,细胞密度较丰富,可见少量核分裂,周围血管内皮细胞增生明显,肿瘤细胞间见散在栅栏状坏死灶。免疫组化:特征性表现为GFAP阳性、EMA点状阳性,S-100、Vimentin阳性,Ki-67一般<5%,神经元抗体(NeuN、Syn、CgA)均为阴性;有文献报道部分病例Ki-67>5%且有复发[1,7,10,15],Ki-67>5%提示恶性可能,国外有文献报道本病转化成间变性室管膜瘤1例[17]、脑外转移1例[18];本例肿瘤细胞GFAP(+)、EMA核旁散在(+)、Vimentin(+)、S-100(+),Ki-67热点约10%(+),Syn(+),NeuN神经元(+),CD34(+),CD56(+),具有不典型的免疫组化表现。

综上所述,血管中心型胶质瘤临床罕见,但具有一定的特征性:儿童及青少年发病为主;以顽固性、难治性癫痫为主要临床症状;病灶位于大脑半球皮层及皮层下,以额叶最常见、颞叶及顶叶次之,发生于颞叶的血管中心性胶质瘤常累及海马;病灶呈实性,CT呈等、偏高密度为主,MRI T1WI呈稍低信号、T2WI及FLAIR呈高偏高信号,可伴有点状钙化和微囊、小囊性改变,边界多数较清晰、瘤周无水肿或轻度水肿,增强扫描一般无强化或斑片状轻度强化。2021年WHO中枢神经系统分类中将其仍定为I级;但是,当肿瘤在CT和MRI中表现为:患者年龄较大、肿瘤边界不清、DWI弥散有受限、累及多个脑叶结构、侵犯脑膜、MRS波普检查Cho/NAA比值升高、增强扫描呈中度或明显强化等不典型征象时,WHO分级应提高;当Ki-67指数>5%、细胞核异型性增加、分裂活动增强等出现间变或高级别转化的形态特征时,应将WHO分级提高至Ⅱ级、Ⅲ级甚至更高级别;对于此类不典型表现应予以重视,应该积极手术并全切肿瘤,术后应定期随诊复查检测肿瘤是否复发、恶变或远处转移。不典型血管中心型胶质瘤与间变性星形细胞瘤及胶质母细胞瘤等恶性肿瘤在影像上较难鉴别,诊断有赖于病理检查。