新高考普通批次招生录取方式改革探析*

2022-09-06康亚华秦海波

康亚华 俞 华 秦海波

2014 年上海、浙江两地分别出台高考综合改革试点方案,从当年秋季入学的高中一年级学生开始实施,拉开了新高考改革的序幕。2020 年,新高考试点推广至北京、天津、山东、海南四省市,随后又在河北、江苏等多地试行。截至2021 年6 月,全国共有14 省市启动新高考。改革录取批次,完善平行志愿投档方式,增加高校和学生的双向选择机会,是各地新高考改革的重要内容。本文以14 省份新高考方案为研究对象,对普通类招生录取批次与志愿设置改革进行梳理概括,剖析新高考招生录取方案的价值取向及其给各类高校招生带来的影响,为新高考招生录取制度改革提供政策建议。

一、合并录取批次:以市场竞争取代行政计划,消除身份歧视

(一)改革概况

新高考启动前,一些省份已纷纷探索合并录取批次,“从2011 年起,山西、山东和福建将二三批次合并;2015 年起,四川、广西、浙江、天津将二三批次合并,内蒙古合并本科二批和二批C。”[1]这些探索为新高考录取批次改革奠定了基础。

实施新高考的14 省份在普通类招生中,均合并了录取批次,只保留本科批次、专科批次,甚至合并本专科批次,高职高专院校与本科院校同批次录取。具体而言,2017 年、2020 年启动新高考的省份中,有的采取了合并本专科批次改革、有的则没有采取,但2021 年第三批启动新高考的省份中,均采用了本专科分批录取的方式。其中,上海、北京等11 个省市采用的是本科批次和专科批次分批次录取;浙江、山东两省则合并本专科录取批次,分段划线,分段填报志愿、分段录取,如2017 年浙江省根据实考人数的总分排序确定分段线,总分排名前20%的考生划入第一段,前60%(累计)划入第二段,前90%(累计)划入第三段[2];2020 年山东省按照普通类本科招生计划数的1:1.2 划定普通类一段线,按照普通类本、专科招生计划总数划定二段线[3]。天津市虽然也分为本专科两个录取批次,但本科批次又细分为A、B 两个阶段,A 阶段的录取院校包括公办本科院校及经批准在本阶段录取的院校,B 阶段的录取院校为民办本科院校和独立学院,录取时,先进行A 阶段的录取,再进行B 阶段的录取。各省招生批次详情见表1。

表1 14 省市新高考普通批次招生录取批次概况

(二)实现录取机会均等

以往的分批录取采用行政的方式,统一规定了各高校录取批次,主要包括本科一批、本科二批、本科三批(即民办本科高校与独立学院)、专科一批、专科二批等。在分批录取机制下,高校在招生中对生源选拔与录取处于被动接收的状态,高校招生与办学特色之间没有关联,录取批次靠后的高校,不管办学实力如何、是否有办学特色,都没有机会主动出击寻找适合且优质的生源。这种情况下,排名靠后的高校为了获得资源,势必向录取批次靠前的高校看齐,出现“千校一面”的同质化现象也就不足为奇。毋庸置疑,分批录取具有高度计划性,优先保障了重点高校招收到优质生源,但也间接强化了高校的身份等级制,导致民办高校、高职高专院校遭遇身份歧视,不利于高校间自由公平竞争。

实行新高考的14 省市,无论是采用本科、专科两个批次,还是合并本专科录取批次的做法,均以市场竞争取代行政计划,蕴含了追求公平的价值取向。前者取消二本、三本批次,将所有本科院校放在同一平台竞争,使原二本院校、三本院校从招生的起点上实现了录取机会均等,尤其对民办本科院校而言,消除身份歧视、给予其自由竞争的机会,折射出新高考录取方式改革的公平性。后者合并本专科所有批次,是将所有本专科院校置于同一平台,在前者的基础上,进一步让高职高专院校与本科院校享有同等录取优质生源的机会,打破了以往本科高校垄断优质生源的状况,使高职高专院校从招生的起点上实现录取机会均等。因此,合并本专科录取批次,更加凸显了新高考录取方式改革的公平性。

(三)促进高校特色发展

合并录取批次改革,对“双一流”建设高校、一流学科建设高校影响不大,但对地方本科院校、民办本科高校、高职高专院校却是一场严峻的考验。合并录取批次之后,高校间生源竞争更加激烈。这些高校如何在激烈的竞争中取得一席之地,获取优秀生源?毫无疑问,办出特色、办出品牌,全面提升办学实力,是其增强竞争力的不二法门。

高职高专院校与本科院校同台竞争,也给部分本科院校尤其是民办本科院校增加了竞争压力,民办本科院校为了保持竞争优势,势必要进一步明确办学定位,深化改革创新,不断增强办学实力。同时,高职高专院校为了提升自己的生源质量,与本科院校竞争优质生源,必将围绕区域经济发展与产业结构所需的技术技能型人才紧缺专业领域进行改革,进一步提升办学实力。因此,合并录取批次改革,在让各类高校实现录取机会均等的同时,也体现了录取方式改革促进高校特色发展、追求卓越的价值理念。

(四)落实高等教育分类发展策略

优质生源是高校提升办学水平的重要基础,合并录取批次改革,实行开放竞争,尤其是合并本专科录取批次,为高职高专院校获取优质生源、推动“双高计划”(即“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”)落地打下良好基础。2017 年浙江省率先实行合并本专科录取批次、分段录取的改革,这一改革带来的巨大变化是,一些高职高专院校的招生录取分数线竟然远超本科院校。从嘉兴学院、绍兴文理学院、浙江工贸职业技术学院商务英语专业2016 年、2017 年在该省的投档情况就可看出这一变化。

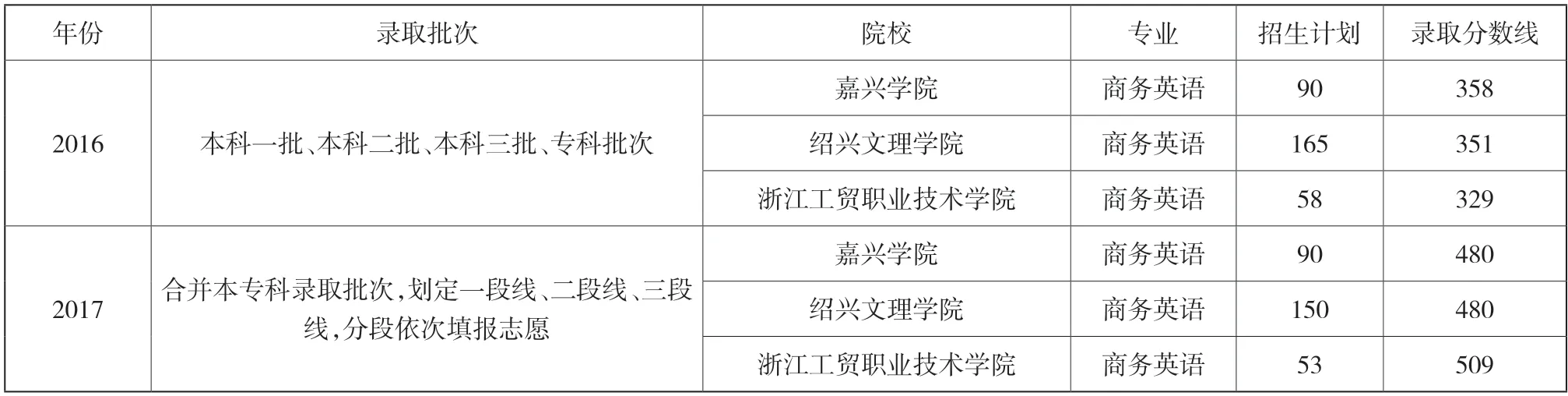

表2 显示,分批录取模式下,浙江工贸职业技术学院的商务英语专业录取分数线明显低于两所公办本科院校;合并本专科录取批次模式下,浙江工贸职业技术学院的商务英语专业录取分数线却高达509 分,而两所公办本科院校商务英语的录取分数线仅达到当年平行录取二段分数线(480 分)。从这个角度上看,合并录取批次改革,尤其是取消本专科录取批次,有利于推动高校“自下而上”的自发式改革,进一步激发高校在各自办学层次与领域内实现一流,在不同层次、不同领域中争当一流,落实高等教育分类发展策略。

表2 2016 年[4]、2017 年[5]嘉兴学院、绍兴文理学院、浙江工贸职业技术学院商务英语专业在浙江省的投档概况

二、采用院校专业组志愿或专业(类)志愿:以专业优先取代院校优先,聚焦专业建设

(一)改革概况

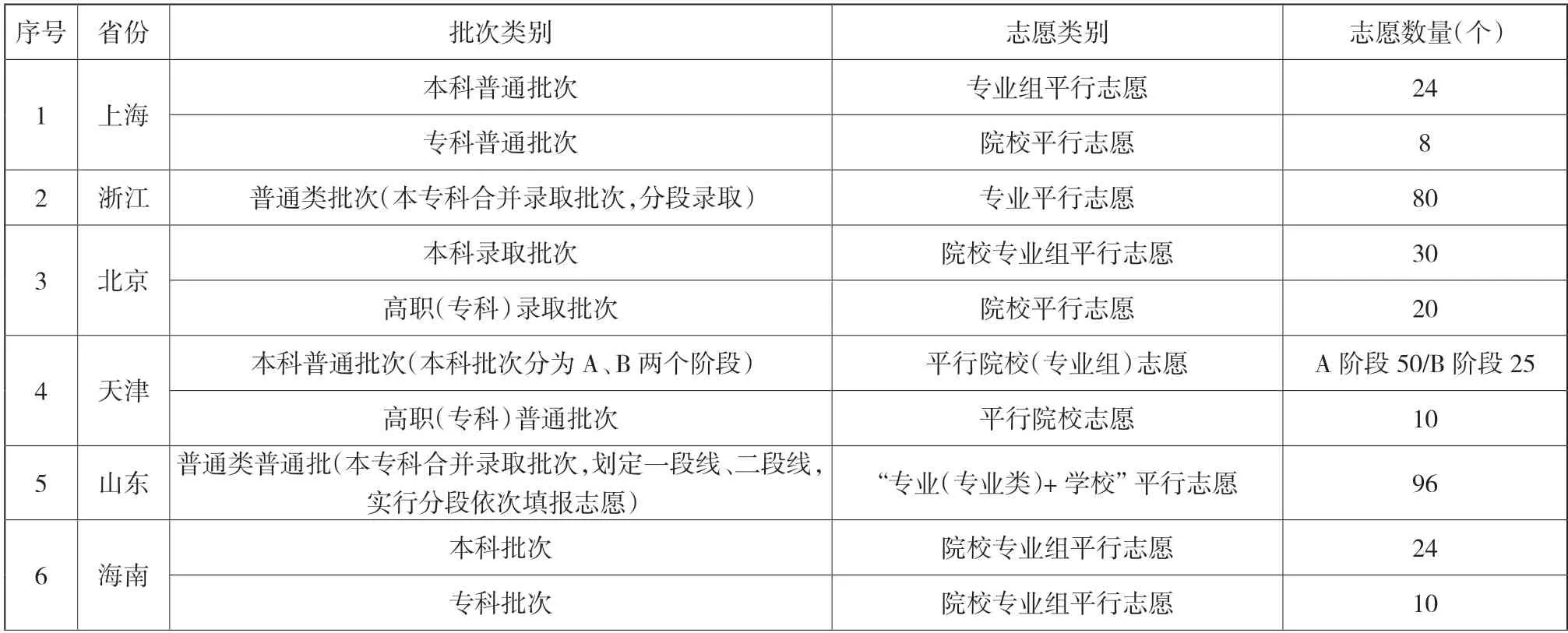

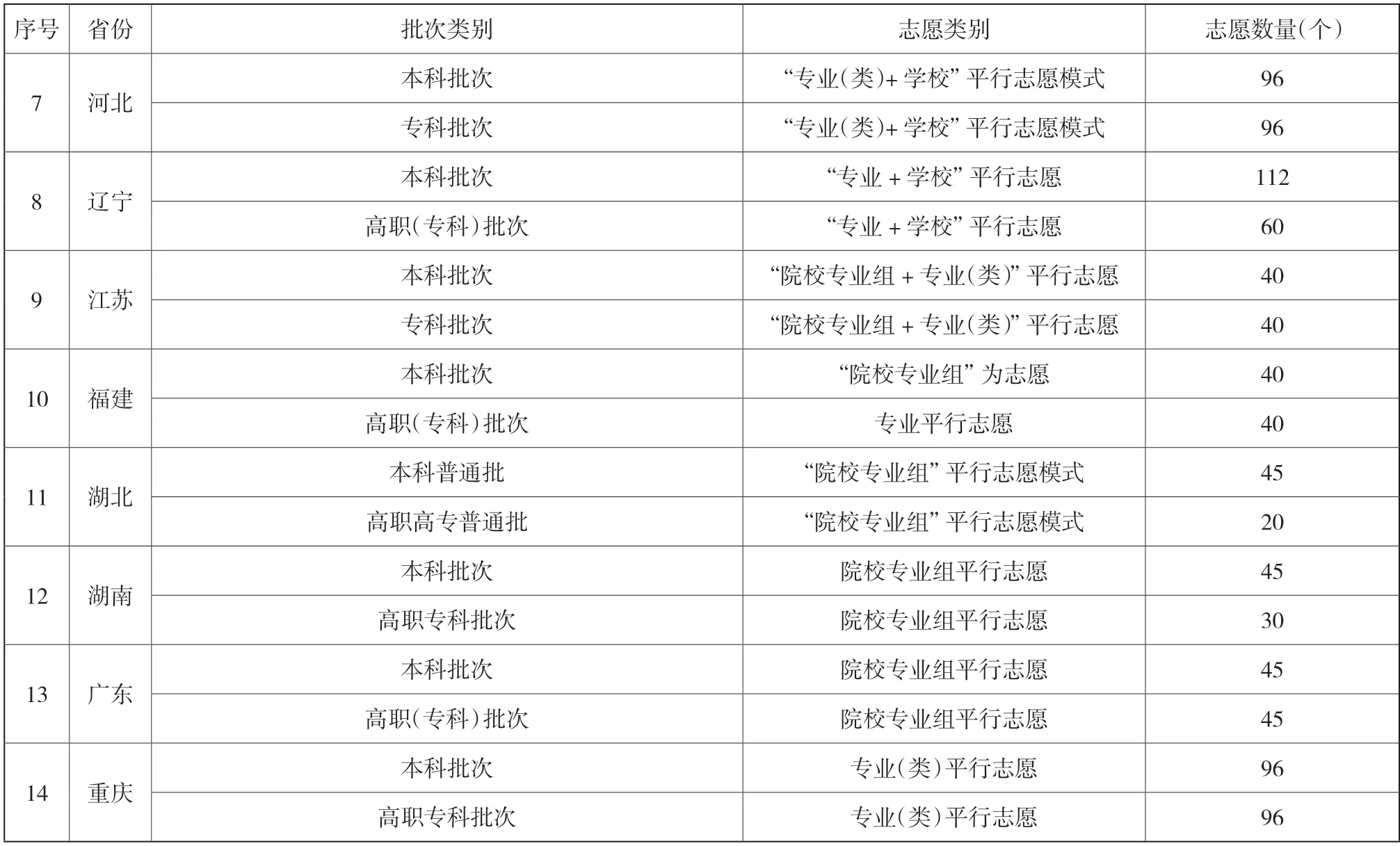

从志愿设置类型上看,实行新高考的14 省份中,只有上海、北京、天津三地的专科批次沿用院校志愿,其余省份均探索院校专业组志愿或专业(类)志愿方式(详见表3)。

表3 14 省市新高考普通批次招生录取批次志愿投档

数据来源:各省、市、自治区教育考试院官网公布的新高考方案。注:本表只统计普通类录取批次,不含提前录取批次、综合评价批次、艺术类、体育类等。

从表3 可见,浙江、山东、河北、辽宁、重庆五地采用“专业(专业类)+学校”志愿;江苏、湖北、湖南、广东等九省市则采用“院校专业组”志愿。采用院校专业组平行志愿的省市,大多在本科批次实行院校专业组志愿,专科批次实行院校志愿。不过福建省是个例外,其本科批次实行院校专业组志愿,专科批次则采用专业志愿。

此外,从志愿设置数量上看,与以往的院校志愿相比,新高考增加了考生志愿数量。数量多的,如辽宁省的本科批次设立了112 个志愿、山东普通类批次(含本专科)设立了96 个志愿,河北、重庆两省本、专科均设立了96 个志愿,浙江普通类批次(含本专科)设立了80 个志愿。数量少的,如海南省的本科、专科批次分别设置24 个、10 个院校专业组平行志愿;上海本科批次设置24 个专业组平行志愿、专科批次设置8 个院校平行志愿;北京本科批次设置30 个院校专业组平行志愿、高职(专科录取批次)设置20 个院校平行志愿。

院校志愿的录取模式下可填报的志愿数量明显低于院校专业组或专业(类)可填报的志愿数量,如上海、北京、天津三地专科批次的院校平行志愿数量,均远低于同一地区本科批次中院校专业组志愿数量。

(二)倒逼高校加强专业内涵建设

院校平行志愿录取模式下,考生被投档到院校后,可能被调剂到该院校的其他专业,高校、考生和家长的关注点更多集中在院校上,专业建设水平与实力容易被忽视,招生中处于弱势高校的特色专业、品牌专业难以获得优质的生源。而院校专业组志愿、专业(类)志愿模式,则是以一所学校的一个专业组或专业(类)作为一个志愿单位,考生直接被投档到学校的专业组或具体专业上,不存在专业调剂,而是将专业建设的实力、水平与招生挂钩。因此,那些与经济社会发展需求相脱节、建设实力较弱的专业,必然会失去生源市场。譬如在山东省2021 年普通类常规批第3 次志愿投档中[6],投档最低位次排名在第540000 位以下的87 个专业志愿里,空中乘务专业(18 个)、电子商务(13 个)、婴幼儿托育服务与管理专业(12 个)、旅游管理(8 个)、酒店管理与数字化运营专业(8 个)等就业形势不乐观的专业均位列其中。可见,院校专业组平行志愿或专业(类)平行志愿取代以往的院校志愿,将招生与专业建设紧密结合在一起,倒逼高校关注专业建设、优化学科专业结构。高校为竞争优质生源,必然将专业建设的重视程度提至前所未有的水平,强化专业建设。

(三)给予高职高专院校公平竞争的机会

院校专业组平行志愿或专业(类)平行志愿,鼓励高校的学科与专业办出特色,以吸引优秀生源,让生源竞争从院校平行志愿模式下的高校整体实力竞争转向学科专业办学实力的竞争,这也为高职高专院校提供了吸引优质生源的契机。

以实行专业平行志愿的浙江省为例,从2021 年起,其普通类招生录取分段由3 段改为2 段,新一段线按实考人数的60%划定,新二段线按实考人数的90%划定。从浙江省2021 年普通高校招生普通类第一段平行投档分数线[7]来看,一些高职高专院校在浙江招生的分数线远高于一段线(495 分),例如山东医药高等专科学校口腔医学专业(559 分)、临床医学专业(546分),山东电力高等专科学校供用电技术专业(548 分),金华职业技术学院环境监测技术专业(547 分)、动物医学专业(547 分)、小学教育专业(543 分),浙江经贸职业技术学院财税大数据应用专业(541 分),常州信息职业技术学院物联网应用技术专业(548 分)、动漫制作技术专业(531 分)。需要指出的是,高职高专院校的录取分数线超过本科高校的不是少数。可以看出,新高考志愿设置改革为高职高专院校提供了公平竞争的机会,为“双高计划”实施创造了良好的环境。

(四)破除身份固化

面对大学生就业问题“老大难”的现状,专业的就业前景与就业质量往往成为考生和家长关注的核心。在此背景下,院校专业组平行志愿与专业(类)平行志愿,在一定程度上给予了在招生中处于相对弱势的高校获取优质生源的机会。地方本科院校中专业建设成效显著、知名度高的专业,可以与“双一流”建设高校中实力较弱的专业竞争优质生源;民办本科高校办学特色显著、就业竞争力强的专业,可以与公办本科院校竞争优质生源;高职高专院校办学特色显著、就业质量高的专业,可以与民办本科院校甚至公办本科院校竞争优质生源。概言之,院校专业组平行志愿与专业(类)平行志愿,褪去了院校平行志愿机制下名校的光环,将市场机制引入招生中,调控高校学科专业建设,让那些与国家发展战略、行业人才需求相符、特色突出的专业,能够令高校突破身份限制,在激烈的竞争中得以脱颖而出。

如山东省2021 年普通类常规批第1 次志愿投档情况表[8]显示,电气工程及其自动化专业的投档最低位次,天津理工大学中环信息学院(民办高校)为33967,排名远高于桂林电子科技大学(51758)、华北理工大学(60667)、华北水利水电大学(62141)、安徽工业大学(67540)、河南工业大学(77478)、太原科技大学(95077)、辽宁石油化工大学(117564)、云南农业大学(124311)等众多公办本科高校,也高于“双一流”建设学科高校如青海大学(42896)、石河子大学(39834),甚至高于一流大学建设高校如新疆大学(38319)。可见,院校专业组平行志愿与专业(类)平行志愿强调以专业建设为核心,不论是地方本科院校、还是民办高校,只要专业建设有优势与特色,均有机会打破一本、二本、三本的身份固化,获取优质生源,为高等教育发展营造良好的生态环境。

三、结论与建议

设置同一个录取批次,能够扭转高校追求更高身份的局面,有利于打破身份壁垒,破除教育积弊;推行专业(专业类)平行志愿,有利于引导高校围绕办学定位办出特色专业、品牌专业,吸引优质考生。

首先,设置同一个录取批次,给予高职高专院校平等竞争的机会,有利于优化高等职业教育的外部发展环境。合并本专科所有批次,高职高专院校得以与本科高校同台竞争,让前者享有平等的获取优质生源的机会,能够激发高职高专院校强化特色办学,彰显新高考招录方式改革追求公平的价值取向。而设置本专科两个录取批次,让地方本科院校、民办本科院校与“双一流”高校平等地享有获取优质生源的机会,固然具有积极意义,但也存在以行政手段将高职高专院校置于高等教育尾端的弊病,有违高考招生的公平性,且不利于“双高计划”的推进,不利于重视技能、崇尚技能的技能型社会的建设。“历史已经过去,但并没有完全消逝,还以潜在的形式存在于我们周围,并影响着现实与未来。”[9]录取批次分为本专科两个批次,还是受我国根深蒂固的重学术轻技能的传统观念影响。2021年10 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,强调加快构建现代职业教育体系,培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。在此背景下,取消录取批次,有利于破除职业教育改革发展的深层次体制机制障碍,优化高等职业教育外部发展环境。

其次,实行专业(专业类)平行志愿,可以推动高校加强学科专业建设,使其更加关注高校自身的人才培养。采用院校专业组志愿,高校可以根据不同专业(含专业或大类)的选考科目要求和人才培养需要灵活设置各种专业组,将主动权更多地交给学校。诚然,与以往的院校志愿相比,院校专业组强化了专业在招生中的重要性,但在加强招生与专业建设的紧密性方面仍稍显逊色。而专业(专业类)平行志愿更加聚焦专业,剑指千校一面、专业设置同质化问题,倒逼高校强化专业特色、实现专业一流。在专业(专业类)平行志愿机制下,各类高校将更加关注专业建设,积极打造被社会认可的特色专业,作为学校招生的名片。须知,专业建设最终的落脚点是人才培养,人才培养的质量正是检验专业建设成效最重要的标准。

从某种意义上说,高校招生对于新高考改革具有导向性作用,为了顺利推进新高考改革,高校招生改革必须站位更高、视野更远。

一是高校应构建招生、培养、就业联动机制。纵观14 省市的高校招生录取方案,无论是录取批次改革,还是填报志愿改革,对高校来说都是不小的挑战。在新的录取改革模式下,人才培养质量与特色对招生的影响力比以前更大,正所谓“工夫在诗外”。新高考背景下,高校的招生与学校学科专业建设水平、课程改革成效、人才培养质量等密切相关,将招生与培养、就业串联起来,人才培养成效与就业质量水平直接影响到学校的招生效果。“考试招生只是吸引优秀生源的一个环节,招生手段再好,学校本身办得不好,也是不可能吸引到好生源的。”[10]为此,高校应高度重视招生工作的基础,建立健全学科专业结构调整及人才培养跟踪评价与反馈改进机制,构建招生、培养、就业联动机制,整体提升学校办学实力,为招生工作筑牢根基。

二是高校应提升招生力。新高考录取方式改革对高校提出了更多要求,如“对选考科目的要求明确到每一个招生专业中”,“完善和规范自主招生,执行更具特色的招生取向和办法”等[11]。换言之,新高考录取方式改革背景下,高校招生绝不只体现在录取环节,加强招生力建设迫在眉睫。然而,现实却是“高考改革长期处于‘强’考试、‘弱 ’招生的状态。人们常将目光锁定于考试制度改革,致力于提升考试的公平与效率,忽视了招生的重要作用”[12]。招生能力的高低直接关系到学校能否招收到优质生源。鉴于此,高校首先要更新观念,认识到新高考招录机制下加强招生力建设的重要性;其次要建立健全独立的招生机构与人员配备机制,明确工作职责,提供经费和保障支撑,用以开展招生研究、政策咨询、指导服务等工作;最后要建立一支专业化的招生队伍,加强对学校招生目标定位、新高考改革内容、招生宣传策略等的学习与培训,提升招生人员素质。