外用西黄攻坚方辅助治疗颈部淋巴结结核的疗效观察

2022-09-03段浩凯李志明

俞 珊, 王 涛, 段浩凯, 何 珂, 李志明

(中国人民解放军总医院第八医学中心 结核病医学部结核病科四病区, 北京, 100091)

浅表淋巴结结核是由结核分枝杆菌感染浅表淋巴结导致的慢性疾病,其中颈部淋巴结结核最为常见,占70%~80%[1-2]。淋巴结局部抗结核药物浓度较低,因此病情缠绵难愈。淋巴结结核属中医学“瘰疬”范畴,由痰凝、气滞、血瘀、热毒等多种病理因素共同推动病情进展[3]。本研究采用具有化痰、开郁、活血、解毒、散结功效的西黄攻坚方外用辅助治疗颈部淋巴结结核,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年1月—2021年9月中国人民解放军总医院第八医学中心收治的初治结节型、浸润型及脓肿型颈部淋巴结结核患者92例作为研究对象,采用随机数字表法分为联合组、对照组,每组46例。对照组男21例(45.7%)、女25例(54.3%),年龄18~46岁,年龄中位数为27(21, 38)岁,病程中位数为2.8(2.25, 3.2)个月,病灶部位为左侧8例、右侧19例、双侧19例,淋巴结个数为单个11例(23.9%)、多个35例(76.1%)。联合组男 17例(37.0%)、女29例(63.0%), 年龄 18~43岁,年龄中位数为28(21.5, 37.5)岁,病程中位数为3.0(2.0, 4.1)个月,病灶部位为左侧13例、右侧14例、双侧 19例,淋巴结个数为单个16例(34.8%)、多个30例(65.2%)。2组患者一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

西医诊断标准: 参照《结核病临床教程》[1], 根据症状、体征、影像学检查及病原学检查结果,颈部可见浅表淋巴结肿大,如出现寒性脓肿,可临床诊断颈部淋巴结结核; 淋巴结穿刺活检或淋巴结切除活检组织中发现干酪样坏死、结核结节、抗酸杆菌或结核分枝杆菌脱氧核酸(TB-DNA),或脓液中发现抗酸杆菌(AFB)或TB-DNA可明确诊断; 结核菌素试验(PPD)或γ干扰素释放试验(IGRA)阳性,或合并其他部位结核病灶可以协助诊断; 试验性抗结核治疗(HRZE)有效可以确诊。

纳入标准: ① 年龄18~70周岁者; ② 经西医明确诊断颈淋巴结结核者; ③ 签订知情同意书者。排除标准: ① 治疗过程中对治疗药物出现严重过敏或严重不良反应者; ② 合并人类免疫缺陷病毒(HIV)阳性、糖尿病以及需长期服用免疫抑制剂者; ③ 妊娠期及哺乳期女性; ④ 合并严重遗传病者; ⑤ 病原学诊断结果为耐药者。

1.2 治疗方法

2组患者均接受常规抗结核治疗,方案为3HRZE/9HR(异烟肼片、利福平胶囊、吡嗪酰胺片、盐酸乙胺丁醇片)。每周2次行淋巴结穿刺抽脓,并注入链霉素(如链霉素过敏,则注入异烟肼注射液),若淋巴结内无液体则停止穿刺。联合组在此基础上辅助外用西黄攻坚方治疗。方剂组成: 人工牛黄1 g, 人工麝香0.01 g, 乳香30 g, 没药30 g, 夏枯草30 g, 牡蛎30 g, 苏子30 g, 王不留行子30 g, 猫爪草30 g, 苏子30 g, 前4种研粉备用,后4种打粉,过200目筛,混合, 20 g/袋, 1次/d, 香油调敷患处, 6~8 h/d。1个疗程为30 d, 共2个疗程。

1.3 观察指标

比较2组的临床疗效与安全性,并比较2组治疗前后红细胞沉降率(ESR)、C反应蛋白(CRP)、血常规指标水平和淋巴结结核类型(包括结节型、浸润型、脓肿型和溃疡型)。临床疗效评估: 治愈,指肿大淋巴结基本消失,全身及局部症状消失, ESR恢复正常; 显效,指肿大淋巴结缩小原包块体积的50%以上,症状减轻显著, ESR下降明显; 有效,指肿大淋巴结缩小原包块体积的25%~50%, 症状改善, ESR较治疗前下降; 无效,指达不到上述标准或淋巴结增大、症状加重[4]。

1.4 统计学分析

2 结 果

2.1 合并肺结核情况比较

对照组中合并肺结核14例(30.4%), 联合组合并肺结核16例(34.8%), 2组肺结核合并率差异无统计学意义(P>0.05)。

2.2 临床症状比较

2组患者均因发现颈部包块就诊,全身症状较轻,对照组伴发热8例(17.4%)、咳嗽11例(23.9%); 联合组伴发热10例(21.7%)、咳嗽9例(19.6%)。2组临床症状比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

2.3 结核免疫指标比较

联合组IGRA阳性38例(82.6%), 结核抗体阳性19例(41.3%); 对照组IGRA阳性34例(73.9%), 结核抗体阳性25例(54.3%)。2组IGRA阳性率和结核抗体阳性率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

2.4 治疗前后ESR、CRP水平比较

治疗前和治疗1、2个月时, 2组患者CRP水平比较,差异无统计学意义(P>0.05); 治疗前、治疗1个月时, 2组患者ESR比较,差异无统计学意义(P>0.05); 治疗2个月时,联合组ESR低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者治疗前后ESR、CRP水平比较[M(P25, P75)]

2.5 治疗前后血常规指标水平比较

治疗前和治疗1、2个月时, 2组患者白细胞计数、淋巴细胞(LYM)及淋巴细胞比例(LYM%)比较,差异无统计学意义(P>0.05), 见表2。

表2 2组患者治疗前后白细胞和淋巴细胞水平比较

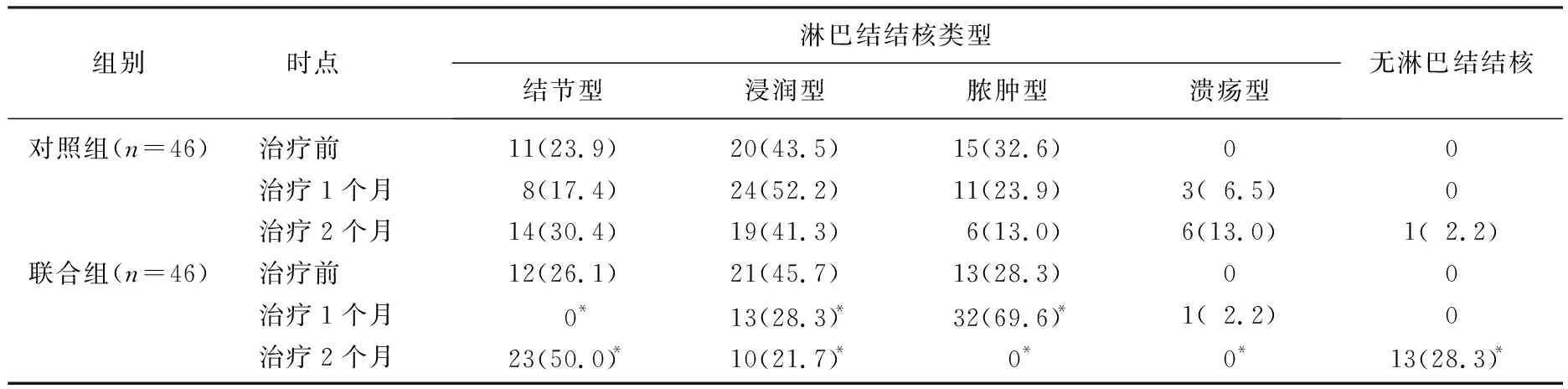

2.6 治疗前后淋巴结结核类型比较

治疗前, 2组患者淋巴结结核类型比较,差异无统计学意义(P>0.05); 治疗1个月时,对照组以浸润型为主,联合组以脓肿型为主, 2组淋巴结结核类型差异有统计学意义(P<0.05); 治疗2个月时,对照组以浸润型为主,联合组以结节型为主, 2组淋巴结结核类型差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组患者治疗前后淋巴结结核类型比较[n(%)]

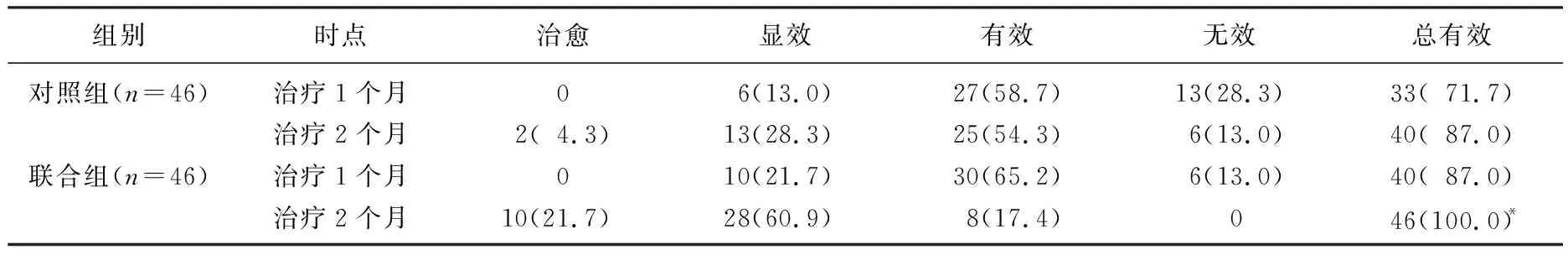

2.7 治疗后临床疗效比较

治疗1个月时,联合组治疗总有效率为87.0%, 与对照组的71.7%比较,差异无统计学意义(P>0.05); 治疗2个月时,联合组治疗总有效率为100.0%, 高于对照组的87.0%, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 2组患者不同时点临床疗效比较[n(%)]

2.8 安全性指标及不良事件比较

2组患者治疗期间复查血常规、尿常规、便常规指标均正常,肝、肾功能无损害,心电图未见异常。对照组出现头晕1例,联合组出现敷药后皮肤红晕1例,延长敷药间隔后好转,未影响治疗。2组不良事件发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨 论

淋巴结结核是由结核分枝杆菌感染淋巴结导致的慢性疾病,是肺外结核的最常见类型,占肺外结核的61%~90%[1]。淋巴结结核发病可由结核分枝杆菌自周围脏器直接蔓延、沿引流淋巴管和血液传播至淋巴结所致[2]。浅表淋巴结结核在颈部最为多见(70%~80%), 其次为腋下(15%)、颌下(10%)和腹股沟(5%)[1]。淋巴结结核患者既往常有结核病史或活动性结核病患者接触史,该病在儿童及青少年中发病率较高,且更常见于女性。浅表淋巴结结核患者早期症状很少,患者大多因偶然发现逐渐增大的颈部无症状包块就诊[5]。随着病情的进展,患者包块继续增大,后期可自行破溃流脓,形成窦道,并可伴随低热、盗汗、消瘦等消耗症状,其临床特点为疗程长、难以治愈且容易复发。颈淋巴结结核根据不同临床表现可分为4种类型,即结节型、浸润型、脓肿型、溃疡型或溃疡瘘管型[6]。

淋巴结结核的治疗方式: ① 全身治疗,目前主要方法为口服抗结核化疗药物治疗,由于结核病灶侵犯周围软组织及间隙,损伤血管,而淋巴结本身具有包膜,循环受到影响[5], 药物渗透性差,坏死物质不易排出,液化淋巴结结核局部产生脓腔,腔壁形成脓苔,结核杆菌持续存在,因此病情容易反复。全身治疗的不足为抗结核疗程长、治愈率低和容易复发,且抗结核化疗药物对肝、肾的副作用较大。② 局部治疗[7-8], 采用异烟肼或链霉素封闭病灶,每周1~3次,可以加速病灶吸收。但该方法对多发淋巴结肿大、病灶呈干酪样改变者疗效欠佳,且部分患者无法忍受反复穿刺的痛苦。③ 手术治疗,手术联合全身标准抗结核治疗可明显缩短病程、减少复发,特别是脓肿型、经久不愈的瘘管型等淋巴结结核患者在积极抗结核治疗后采用手术治疗可明显提高治愈率[9-10]。但若病变组织继发急性感染,周围组织炎症反应严重,瘘管型病变经久不愈反复发作致颈部各组织结构不清,手术过程中伤及颈部重要神经(如副神经、臂丛神经等)、血管(如颈内动脉、颈外动脉、颈总动脉等)可能性极大,且容易遗留瘢痕[11-12]。

淋巴结结核归于中医学“瘰疬”范畴,首见于《灵枢·寒热篇》。陈士铎曰: “瘰疬之症,多起于痰,而痰块之生,多起于郁,未有不郁而生痰者,未有无痰而成瘰疬者。”情志不畅可引起肝疏泄失常,脾运化失调,气血津液不能正常输布,凝聚成痰,结于局部而发[13]。因此,瘰疬的生成与痰凝、气郁均有关联。中医学理论认为“久病必瘀”,瘀血与痰浊均为有形之邪,阻滞经脉,可导致气血津液运行失常,二者同源而异流。毒邪乃有形之邪与无形之气共同蕴积日久化成的致病物质,痰浊、瘀血日久转化成热毒,积久成脓,破溃成疮,影响经络气血津液运行,病情逐渐加重。痰凝、气滞、血瘀、热毒等多种病理因素相互作用,可导致淋巴结结核迁延不愈。

瘰疬初期,结节型、浸润型及脓肿型为痰、气、瘀、毒郁结在肌肉腠理之间,通过外治法可简便快捷地取得疗效[5]。西黄攻坚方为本科自拟方,由西黄丸及攻坚方合方加猫爪草组成,对浅表结核性包块有较好的治疗效果。西黄丸原名犀黄丸[14], 原载于《外科证治全生集》,由于现代禁用犀黄而改为西黄丸,该方由麝香、牛黄、乳香和没药组成,功效为清热解毒、和营消肿、活血化瘀[15], 可用于流注、痈疽、疔毒、癌肿等,还能够治疗“瘰疠”“痰核”“乳岩”等[15]。牛黄具有清热解毒、豁痰开窍、利胆、定惊之效,麝香可开窍醒神、活血通经、消肿止痛,两种药物相互配伍,牛黄可防治麝香辛窜助火,麝香可增强牛黄散结化痰之效,辅以乳香、没药可活血定痛、消肿生肌[14]。攻坚方为山西名医刘绍武所创立,方剂由夏枯草、生牡蛎、王不留行、苏子组成[16]。方中夏枯草辛苦寒,为清火散结之要药。《本草图解》云: “夏枯草……独入厥阴,清瘰疬散结气。”生牡蛎咸涩微寒,软坚散结,《本草备要》认为其有“消瘰疬结核,老血疝瘕”的功效。王不留行苦辛,入肝胃经,消肿止痛,功专通利,能走血分,以通经散结祛瘀为治。苏子性主疏泄,降气化痰,是开郁利膈之良剂。四药相伍,具有清火开郁、软坚散结、祛瘀消肿、化痰理气之功。猫爪草性味甘、辛、温,性平,归肝、肺经,具有清热解毒、化痰散结的功能[17], 临床可用于治疗淋巴结结核、疔疮等。药理研究[17]证明,猫爪草的煎剂、生粉及醇提液在体外实验中对强毒人型结核分枝杆菌生长有不同程度的抑制作用,其作用机理可能包括补充微量元素或上调γ干扰素、白细胞介素-2含量等提高免疫力及影响结核分枝杆菌增殖从而抗结核分枝杆菌[18-19]。以上药物共同作用,具有化痰、开郁、活血、解毒之效,对引起瘰疬的痰凝、气滞、血瘀、热毒等病理产物均有治疗作用[4], 从而起到局部治疗颈淋巴结结核、缩短病程的效果。

本研究中,颈淋巴结结核发病人群以青年为主,女性多于男性,病灶部位在右侧者略多于左侧,多发淋巴结肿大者居多,症状不典型,患者多因偶然发现颈部包块就诊,合并发热、咳嗽症状者不足1/4,合并活动性肺结核者约占1/3。本研究患者外周血干扰素测定总阳性率为78.3%(72/92), 略低于相关研究[20]结果,结核抗体的总阳性率为47.8%(44/92), 与相关研究[20]结论一致。治疗2个月时,联合组治疗总有效率显著高于对照组,提示外用西黄攻坚方辅助治疗颈淋巴结结核能够明显改善治疗效果; 治疗2个月时,联合组ESR水平显著低于对照组,提示ESR可用于淋巴结结核疗效的监测。在淋巴结结核类型方面,联合组治疗1个月时脓肿型占比显著升高,治疗2个月时脓肿基本吸收,治愈或分化成其他类型。由此提示,西黄攻坚方外用辅助治疗颈淋巴结结核,其作用可能为加快淋巴结液化,使淋巴结结核由结节型、浸润性转变为脓肿型(易穿刺引流出坏死物)。治疗过程中, 2组患者均未出现严重不良反应,说明西黄攻坚方副作用较小,临床使用安全。

本研究存在局限性: 仅纳入初治颈淋巴结结核患者,且排除了糖尿病、HIV等及耐药因素,故纳入患者例数较少; 纳入患者较年轻,外用西黄攻坚方辅助治疗2个月的患者治疗总有效率达100.0%; 仅观察外用中药辅助治疗的时段,随访时间较短,未能明确患者的长期治疗效果。今后的研究中还应增加样本量,扩大患者纳入范围,延长随访期,并尝试将西黄攻坚方应用于溃疡型患者,以进一步明确该方的适应证及疗程,为淋巴结结核的治疗提供新方案。