宋元保伍制的实物见证 福建安溪下草埔遗址出土的墨书瓷器

2022-08-31石黑

文 图/石黑ひさ子

《安溪下草埔遗址2019—2020 年度考古发掘报告》(北京大学考古文博学院、泉州市文化广电和旅游局、安溪县人民政府联合编著,文物出版社,2021 年)是一本史料价值颇高的考古发掘报告,遗址所在地即《元丰九域志》《宋史》等史料上记载的“青阳铁场”,是第一次得到正式考古发掘的宋元时期冶铁业综合性遗址。据研究,中国古代冶铁生产流程和设施发展到明代后期时已明确分为四个部分:采矿、选矿、冶铁和采集燃料。依考古报告所述,下草埔遗址已完整具备上述四个要素。窑炉和房屋院落等生产生活设施遗址应该属于选矿和冶铁部分,矿洞遗址则为采矿部分,烧炭窑遗址可归为采集燃料部分。宋代铁器的外销问题在报告中也有所反映。遗址出土的文字材料不多,主要为瓷器墨书。报告述列的26 件墨书瓷器中,墨书“伍”字或“五”字的有7 件,这对于探讨青阳铁场的生产组织十分重要,也是研究宋元保伍制度真实而又宝贵的材料。

墨书瓷器

下草埔遗址出土“庄四伍”墨书瓷器

墨书是汉以来中国陶瓷器中的常见现象,一般用黑墨在无釉外底部或外壁处书写文字,瓷器墨书居多,宋元时期最为流行,有年号、数字、姓氏、称谓、机构名称等各类丰富信息,为历史研究提供了原始而真实的可靠信息。早在六朝时期建康城里,墨书瓷器已不鲜见。宋元时期的城市遗址、寺庙遗址出土了大量墨书瓷器,如唐宋洛阳城遗址、扬州宋城遗址、包头燕家梁遗址、胶州板桥镇遗址、福清少林寺遗址和福州市内的几处遗址等,不过见于正式考古报告的墨书瓷器总体上还不是很多。除了中国国内发现的大量墨书瓷器,海外考古遗址也多有发现,例如日本博多遗迹群、韩国马岛海洋遗址等。

宋元时期寺庙遗址一般都会出土墨书瓷器,如泉州南外宗正司遗址出土了不少写有“水六”墨书的瓷器,“水六”是“水陆”的简写,宋代此地曾建有寺庙“水陆院”。在宋元沉船里也发现了大量墨书瓷器,如南海Ⅰ号、华光礁Ⅰ号、泉州湾沉船等宋代和对外贸易有关的沉船遗址,其中南海Ⅰ号考古报告提供的墨书瓷器材料最多。综合从日本博多遗迹群和韩国马岛海洋遗址发现的墨书瓷器来看,可以说宋元时期是东亚地区墨书瓷器最流行的年代。

墨书瓷器在衙署、寺庙、民居、沉船等各类型遗址里都有发现,可见墨书的用途多种多样。在遗址生活区域发现的瓷器墨书,可能表示其所有者;在沉船里发现的可能和商业集团有关;宋扬州城西门遗址发现的“西门”墨书,表示该瓷器为在“西门”工作的或者来西门的人共用之物。因此,墨书不仅用来标示瓷器的个人使用者,亦可用来表明其为某个机构的共用品。在寺庙遗址里,有的瓷器墨书标示出寺庙的名字,甚至可以具体到寺院内的某一处地方或某一个机构。如泉州南外宗正司遗址出土瓷器墨书中,“水六”有时和“库司”“常住”等共书于一器。一般来说,“常住”是寺庙的住持,表明这件瓷器应为住持个人物品,但结合表示机构公用之物的墨书“库司”来考虑,“常住”也可能表示住持办公场所的共用品。

有关南海Ⅰ号的考古报告迄今总计公布了1120 件墨书瓷器,其中有1 件磁灶窑生产的执壶墨书“纲”和“前公用”,还有15 件磁灶窑罐上也墨书“纲”字。海上贸易船的船长称作“纲首”,“纲”表示商业贸易团体。南海Ⅰ号是开往南海贸易的商船,这些墨书“纲”字的瓷器应该和领导这艘船的船长有关,属于船长本人所有的物品;同时“纲”字也可能代表船上的商贸团体,它们也许是该团体的商货。从字体结构来看,“”表示船里的桥,显然位于船体高处,应是商船内地位比较高的人办公或生活之所,“公用”就是共用的意思。因此,此件墨书执壶或许可被视为“纲首”办公或生活场所共用之物。

墨书瓷器在宋元时期遗址中虽常有出土,但以往宋元工业遗址发现不多,相关的考古发掘报告就更少,因此有关宋元时期墨书瓷器的资料很罕见。南京明初宝船厂遗址出土过几件墨书瓷器,该遗址出土的一根木桩上有“干王工”三字,或许和生产工人有关,但其发现的瓷器墨书里没有明确和生产工程有关者。安溪下草埔遗址出土墨书瓷器上出现的“伍”或“五”字,是首次在瓷器墨书中发现表示生产工程组织的文字,有很重要的意义。

瓷器墨书的内容最常见的是姓氏,所以一般认为墨书的目的是要标示瓷器的所有者、使用者或购买者。但如前所述,也有不少墨书写了场所或机构的名字,例如“西门”“水六”等表示瓷器的共用范围,也有表示个人身份的词语,如“常住”“纲”等,更多是表明办公或生活场所的共用品属性。

扬州宋城西门遗址出土“西门”墨书瓷器

安溪下草埔遗址出土的所有墨书瓷器都是安溪本地窑所产瓷器,瓷质一般。其中包含一件“庄四伍”墨书瓷碗,“庄四”应为人名,“伍”则有保伍之意,“庄四”是这个保伍的代表,可以称为伍长,因此“庄四伍”的意思就是以庄四为伍长的伍。为了管理工人,使他们互相监督、共同生活,冶铁场把工人们按保伍制组织起来,其最基层部门就是伍,总的领导称为总首。一伍之内的工人们工作、生活于同一场所,一定有着一些共用的日用品,“庄四伍”墨书瓷碗应非庄四专用,而是伍内工人的共用器物。在温度很高的冶铁场里工人经常要喝水,准备众人共用的喝水碗颇为必要。相对木器而言,使用本地产的瓷碗肯定是最佳选择。在瓷器上墨书“伍”名,或许是怕别人拿走或弄混,也可能有其他原因。

南海Ⅰ号出水“前公用”墨书执壶

宋代保甲与保伍制度

什伍制起源甚早,其目的在于组织与管理居民或生产者。北宋神宗时(1067—1085 年在位)开始实行保甲制。保甲是乡村的保安防卫组织,五家为一小保,五小保构成一大保,十大保合成一都保,大保有大保长,都保有都保正、副保正。保甲组织原为乡村自卫组织,后北宋朝廷还让大保长、保正兼为征税。

至南宋时期,因原有的保甲制在乡村自卫方面几乎不再发挥作用,于是又实行保伍制,旨在维护乡村安全。保伍也是五家为一保,二保为一甲,六甲为一队,按地形便利合置为“总”,总有总首和副总首。据《夷坚三志》己卷第四载,瓷窑的陶匠组织里也有总首存在:“邹氏,世为兖人。至于师孟,徙居徐州萧县之北白土镇,为白器窑户总首。凡三十余窑,陶匠数百。”可见“保伍”制不只存在于乡村,在窑户中也有。窑户总首之下是按保伍制组织起来的窑工,他们的基层组织也应该是五家为一保或一伍。对于矿冶工人的管理,则尤其需要什伍制:“诏。潭州浏阳县永兴场。采银铜矿。所集坑丁,皆四方浮浪之民。若不联以什伍,重隐奸连坐之科,则恶少藏伏其闲,不易几察。万一窃发,患及数路。如近者詹遇是也。可立法选官推行。”(《续资治通鉴长编》巻二九三)银铜矿的工人是来自四方的浮浪者,实行什伍连坐制主要目的是监督和管束易行不轨的坑丁。

岳珂《桯史》记载了南宋人汪革以铁冶之众发动叛乱的事迹:“淳熙辛丑,舒之宿松民汪革,以铁冶之众叛,比郡大震,诏发江、池大军讨之,既溃,又诏以三百万名捕。其年,革遁入行都,厢吏执之以闻,遂下大理狱,具枭于市。支党流广南。余尝闻之番易周国器(元鼎),曰:‘革字信之,本严遂安人,其兄孚师中尝登乡书,以财豪乡里,为官榷坊酤,以捕私酝入民家,格斗杀人,且因以掠夺,黥隶吉阳军。壬午、癸未间,张魏公都督江、淮,孚逃归,上书自诡,募亡命为前锋,虽弗效,犹以此脱黥籍,归益治赀产,复致千金。革偶阋墙不得志,独荷一伞出,闻淮有耕冶可业,渡江至麻地,家焉。麻地去宿松三十里,有山可薪,革得之,稍招合流徙者,治炭其中,起铁冶其居旁。’”汪革在渔业、酒业也经营有成。后被举报有叛逆之意,郡府派客将和捕吏来抓他,他和二子遂率众反叛,“分命二子往起炭山及二冶之众。炭山皆乡农,不肯从,争迸逸;惟冶下多逋逃群盗,实从之。夜起兵,部分行伍,使其腹心龚四八、董三、董四、钱四二及二子分将之,有众五百余”。汪革叛乱被平定后,董四还曾重操旧业,“后其家果得免,依孚而居。后一年,事益弛,乃如宿松,识故业,董四从。有总首詹怨之,捕送郡”。汪革叛乱的记载,对于了解当时的冶铁业很有帮助。汪革经营铁冶,找的工人是浮浪之民,他们与原为乡农的炭山从业者不一样,大多跟随汪革发动叛乱。反叛失败后,董四还能回到原来的地方继续从事旧业,由此可见,不管过去犯过什么事,只要能干活就可以进入冶铁场工作。告发董四的是总首,总首下面当有按保伍法组织起来的工人,董四被捕获应该也有保伍制的作用。

安溪下草埔遗址共出土26 件墨书瓷器,作为工业遗址出土的文字资料,非常难得。其中写有“伍”或“五”字的计7 件,有5 件可以辨识出“伍”或“五”字前面的姓氏,有“朱”“庄”“胡”三种。“伍”或“五”与姓氏同书,应该不是名字,而是保伍制、什伍制之“伍”。据前引史料,汪革起兵时龚四八、董三、董四、钱四二等人是其心腹,应皆为冶铁矿工。龚、董、钱是姓,四八、三、四、四二是名。下草埔遗址出土编号为T0916TD10 ⑥:1 的瓷器上墨书“朱氏四五记”,表示以朱四为伍长的伍。

综合上述材料可见,“四”这样的数字在冶铁矿工的名字中比较常见,可能由于矿工识字有限,以数字为名便于认识和书写。另一种可能是许多在冶铁场工作的人过去有被逮捕、当逃兵等不法经历,其后逃奔至冶铁场工作,原来的名字不敢再用,埋名乃至隐姓就很自然,换用普通数字名安全、便利。

“置”字和花押的识别

根据泉州南外宗正司遗址出土“置”字款墨书样式,安溪下草埔遗址发掘报告编撰者将两件瓷器上的墨书判定为“置”字,并认为表示陶瓷器采购者的信息,亦表示归属信息。但对于泉州南外宗正司遗址出土墨书“直(置)”字的释读,仍存在较大争议,“对于发现的瓷器墨书‘直(置)’尤其是单字‘直(置)’的形态和内涵还需要深入研究……对于发掘者来说,用准确的语言来表述器物上某种符号是比较困难的,而落实到具体的某个字则具有可识别性和表达性,对‘直(置)’字的说法的使用可能就有这种权宜之计的成分。”(王睿:《从宋元城市、沉船等遗址中发现的墨书瓷器谈起》)

笔者以为,这类“置”“直”字式样都可以视作花押,花押表示个人信息,和签字功能类同。宋元时期使用花押比较普遍,其写法各式各样,因人而异,其中有些花押比较类似“直(置)”字。可是,花押就是花押,不必要识别成一个汉字。

下草埔遗址出土『置』字墨书瓷器

“直(置)”字的识别

南京大学考古文物系黄建秋教授在《福冈市博多遗址群出土宋代陶瓷墨书研究》,首次提出墨书文字里存在可以识别的“直”字,其意同“置”,是“置办”之义,它并不表示个人姓名,而是所有权的标记、符号。陈波《南海Ⅰ号墨书问题研究》研究了2011 年南海Ⅰ号试掘所得墨书瓷器,以墨书“林上”为例,认为墨书是在贸易过程中出于实际需要所做的标识性记号,方便货物的搬运、摆放和辨认,从功能角度可将墨书分为标识所有者、标识批次序号和标记摆放位置三类,并对黄建秋关于“直(置)”字的解释表示疑问。2015 年福州屏山遗址出土了大量墨书瓷器,梁如龙《福州市地铁屏山遗址河沟出土瓷器墨书分析》认为“姓+直”或“姓名+直”的“直”字是置办、购买之意,表示某人购置的瓷器,从而和他人购置物区别开来;单写的“直”字有十多种不同写法,不能解释为“置办”,其意义尚待商榷。张勇《福州地区发现的宋元墨书》整理研究了福州城内遗址出土墨书,也认为与姓氏或姓名连缀的“直(置)”字应为购置的意思。

刘海宇《中国产陶瓷器の墨书铭の所谓“花押”に関する一考察》综合分析了博多遗迹群、韩国马岛遗址和福州等地遗址考古所见墨书瓷器材料,对花押做了分类研究。关于“置”“直”类字符,田中克子《墨书陶瓷器再考》主张:“不管怎样,按其笔迹可以鉴别为某个人本人所书,是跟花押(签字)一样的作用。”他认为花押是别人难以模仿的本人独特的签字,具有独特性和唯一性,不具备独特性和唯一性的则可能并非花押,而是某一个字。

沉船出水陶瓷和窑址出土窑具上也有跟花押相似的铭款或刻画符号。比如在印尼爪哇海西北部发现的沉船Java Sea Wreck 出水的陶瓷中就能找到花押类字符。在福建德化窑白瓷盒子和绿釉黑彩或绿釉印花黑彩的盒子、水注上都能看到跟花押相似的符号,其铭款为阳印刻文,当中有和“直(置)”字相似者。

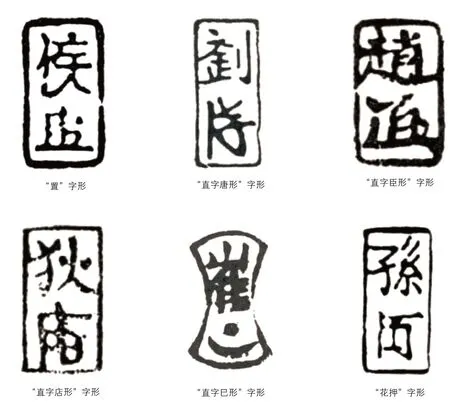

综上所述,起初由于墨书瓷器上的一些符号和“直”字相似,所以学界将其辨识为“直(置)”字,这类符号和姓名连起来可能表示瓷器是某人所置办或所有。宋元时期流行的花押是标记个人属性的符号,如果把所有的“直(置)”类符号或字样都认作是一种花押,应该也没有问题,由此可以顺畅地解释单独使用“直(置)”类字符的现象。总之,墨书瓷器上的“直(置)”类字样或符号,其性质应当是花押。书写于商货上的花押性质类似于商标。

南海Ⅰ号出水墨书“直字唐形”

南海Ⅰ号出水墨书“直字臣形”

南海Ⅰ号出水墨书“直字店形”

南海Ⅰ号出水墨书“直字巳形”

南海Ⅰ号出水墨书花押

南海Ⅰ号考古报告在分析出水墨书陶瓷器时,也以“直(置)”字视角来辨识一些形状各不相同的墨书符号,结果不得不以别的字形来描述被视为“直”字的符号,于是就出现了“直字唐形”“直字臣形”“直字店形”“直字巳形”等既缺乏逻辑关系又显得复杂混乱的器物描述。这类符号同样也存在单写现象,另外也有被报告视为花押的。笔者以为,这类符号统统都应该被当作花押。据南海Ⅰ号考古报告的记载,这类花押性文字的陶瓷器在南海Ⅰ号里总计出水了30 多种。在包头燕家梁遗址和胶州板桥镇遗址等地出土的墨书瓷器里,花押类文字符号也较常见。若不了解花押类文字符号的特性与表现,则容易误读一些陶瓷墨书。

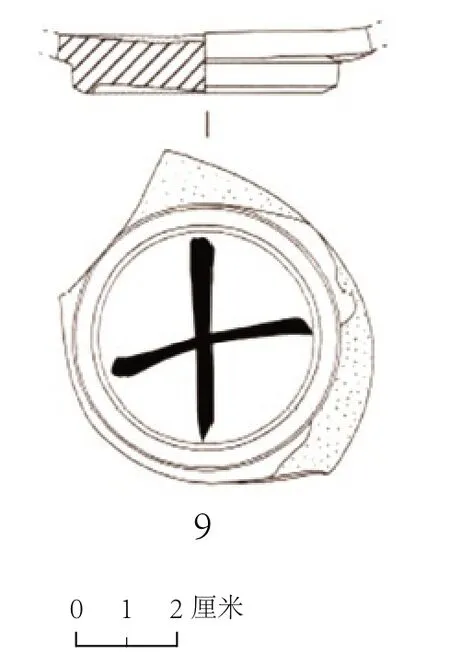

据上所论,安溪下草埔遗址发掘报告中被释读为“置”字的应为花押。此外,该报告将编号T1112TD2 ⑤:8瓷器上的墨书识读为“朱佰伍”,但仔细观察会发现,中间那个字符其实并非“佰”字,南海Ⅰ号出水墨书中的“直字唐形”或“直字店形”与该字符较为相似,因此,所谓“佰”字实际也是花押。编号T0717TD9 ④:1 瓷器上的“十”字形符号在墨书瓷器里也较常见,博多遗迹群出土墨书瓷器上就有,虽然其形状和汉文数字“十”相似,但也应归为花押符号,且可以说是最简单的花押之一。“十”字形花押写法简单,不会用笔写字的人就可以划出这么简易的符号。

下草埔遗址“朱佰伍”墨书瓷器

博多遗迹群出土“十”字形墨书符号

下草埔遗址“十”字形墨书符号

“花押”的识别与意义

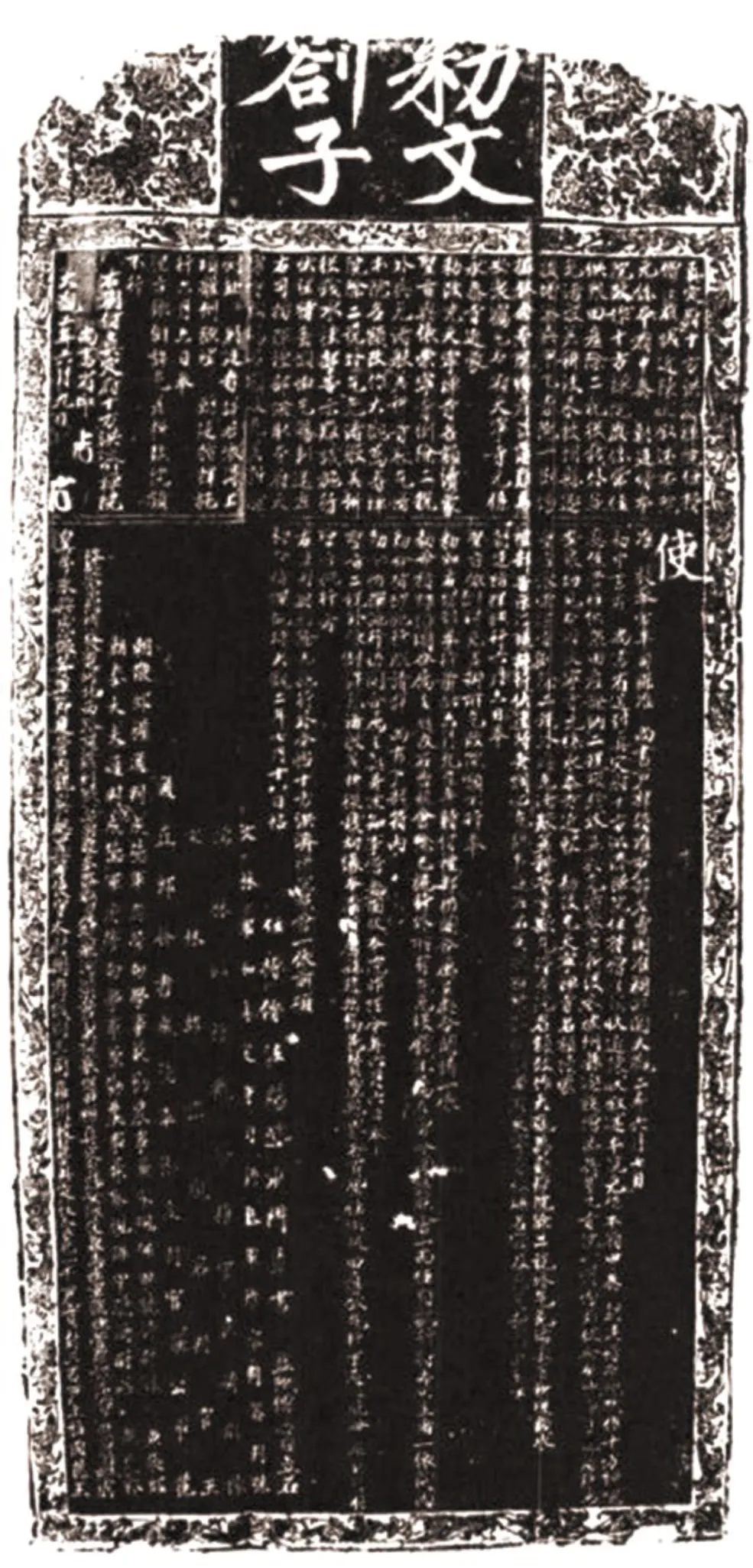

宋元时期各个阶层都流行使用花押,传世的石碑资料即为见证。如河北涉县娲皇宫停骖宫所藏“宋代觉慈寺敕牒碑”。该碑虽额部残缺,但敕牒的签发人和发布时间都很明晰,发布时间是“大观四年二月二日”,颁发人是“中大夫守右丞刘”“中大夫守左丞薛”“特进左仆射”。大观四年为1110 年,当徽宗之时。结合史料可知,“中大夫守右丞刘”是副相刘正夫,“中大夫守左丞薛”是副相薛昂,“特进左仆射”后没有列出姓氏,据文献应为何执中(《涉县娲皇宫藏宋代觉慈寺敕牒碑小议》)。石家庄正定隆兴寺的“真定府洪济禅院敕文札子碑”上部刻录大观二年(1108)尚书省向成德军洪济禅院传达圣旨的札子,下部刻录了大观二年成德军府照会洪济禅院执行敕命的帖子(《正定洪济寺、舍利寺相关文物综述》)。尚书省札子末尾有两处花押,一处在“尚书省印”下,另一处位于日期下面。依“宋代觉慈寺敕牒碑”体例,签发人须有三位,日期下的花押式签名者地位应最高,当为宰相,“尚书省印”下面则应是尚书省左丞和右丞,但该碑“尚书省印”下只有一个花押。大观二年,蔡京为左仆射兼门下侍郎,林摅为尚书左丞,尚书右丞徐处仁因母病故,丁忧去职。所以此“札“的“尚书省印”下只刻录一个花押,应该是林摅的,而日期下面的花押当属宰相蔡京(《北宋真定府洪济禅院敕文札子碑考析》)。上述石碑资料上的花押给我们的启示是:花押虽然颇为抽象化和图案化,但利用21 世纪的信息化技术与大数据手段,最终或许可以凭借花押来鉴别签名花押者的身份。

宋代觉慈寺敕牒碑

真定府洪济禅院敕文札子碑

唐宋元私印押记

中国古印中的花押印对于研究本文论述的花押问题颇有参考价值。陶宗仪《南村辍耕录》记载,花押印起源于元代,元时蒙古色目人因不善读书写字,始用花押印。而古印研究大作《唐宋元私印押记集存》则认为,花押印并非始于元代,早在五代北宋时期就已出现花押印记。在该著所辑唐宋私印中,印文用姓和花押连缀而成的很多,与安溪下草埔遗址出土瓷器墨书“置”字相似的,与南海Ⅰ号考古报告所述“直字唐形”“直字臣形”“直字店形”“直字巳形”和花押相似者,都不乏其例。仔细对比《唐宋元私印押记集存》收录的花押印和墨书瓷器上的花押状字符,可知两者性质相同,都属于宋元时期广泛流行的花押之范畴。概言之,宋元时期墨书瓷器上的花押状字符应该都是具有个人性、独特性和唯一性的花押,而非明确对应某个具体的字;花押具有识别特殊个体的功能,在商业领域代表老板的花押也作为其商业集团的标识性符号。

学术价值

安溪下草埔遗址考古报告总计列出了26件墨书瓷器,另有1件T1017TD12 ④:3 外底似有墨书。有墨书的瓷器都是本地安溪窑出产,报告认为其年代大约在南宋晚期到元代,质地为青瓷或青白瓷,器形包括碗、碟、盏三种,有1 件瓷片因为太残破而无法辨别器形。墨书大多位于外底部,有几处书于外壁。26 件墨书的文字内容,考古报告大多结合图版与文字描述进行了展示,但有些瓷器无法确认其墨书内容:图版上没有墨书信息的有两件(T1111TD1 ③:1、T0916TD10 ④:12),图版上可见墨书但无法清晰辨识的有5 件(T0714TD8H4:1、T0715TD9 ②:1、T0816TD10F3:3、T1112TD10 ④:2、T1214TD5 ⑩:2)。就文字内容的类型而言,“□币□□”(T1111TD1 ③:1)、“□齐”(T0714TD8H4:1)等和其他瓷器上的墨书内容不同类,但局限于目前的材料状况,无法做更进一步研讨,只能留待将来。

如前所述,人名中用数字在宋代较为常见,下草埔遗址出土瓷器墨书中也有多件姓与数字相连者。不过,墨书“伍”“五”并非表示人名,而是指宋元保伍制下的最基层单位“伍”。就目前公开的材料而言,下草埔遗址出土瓷器墨书中含有“伍”“五”字的比较多,计有7 件,在26 件中几占三分之一。具有典型意义的是墨书“庄四伍”和“朱氏四五记”,笔者认为,安溪下草埔遗址出土瓷器墨书中的“伍”字表明宋元时期冶炼场里曾经存在保伍制,该制度旨在监督和管束工人。在南宋晚期到元代的“青阳铁场”里,保伍制度可能一直存在。

下草埔遗址是一个冶铁场,墨书瓷器是在冶铁区域发现的,所以它们应当是在工地范围内的用品。26 件瓷器墨书中含姓的一共有19 件,在工地范围使用的东西为什么要写明个人的姓呢?留在工地上的器物应该是公共物品,需要妥善使用和管理。保伍之“伍”是工地上最基层的组织单位,管理公共物品的最小单位也应该是“伍”。前引文献表明,冶炼场的坑丁“皆四方浮浪之民”,“冶下多逋逃群盗”,偷盗公共用品的可能性不小。为了防止混用、错乱与丢失,清晰界定共用瓷器的使用范围和管理责任就十分必要,为此,最简便易行的方法应当就是在瓷器上写出伍长的姓或姓名,标明是哪个伍所用。不过书写方式似乎缺乏严格章法,除了姓、名和“伍”三者兼备的“庄四伍”和“朱氏四五记”两件墨书外,其余墨书中,有的伍长名字用花押,有的只写伍长的姓和“伍”,还有的只写伍长的姓名却并未写上“伍”,数量最多的则是只写出了姓。

墨书“朱氏四五记”中的“记”字在其他遗址出土的墨书瓷器里也有发现。“记”字的意义和用法与印章的印面上常见的“印”字非常相似。印文中有时候有“印”字,有时候没有。瓷器墨书中的“记”字也是,时有时无。有或没有,并无清晰明确的理由,比较随意,只是书写者在落笔时的一个感觉问题,而且有没有“记”或“印”字在意思的表达上并没有区别。

安溪下草埔遗址出土似有墨书瓷器

一般来说,宋元时期遗址会出土很多瓷器,但其中带有墨书的占比较少。用墨书标明瓷器 的 归属,这在一般生活中其实并无必要,因为在一般情况下,使用者都能明白所需器物在哪里

和归谁所有,所以无需以墨书注明。到底在什么样的条件下才有必要加施墨书?这目前还是没有完全解开的谜题。

由于安溪下草埔遗址出土的墨书瓷器数量上还是太少,这里的论析也许属于基于假定的再假设。但在第一次得到系统性考古发掘的宋元时期冶铁工业遗址中出土了几十件墨书瓷器,并发现数件带“伍”字的墨书,从而为研究宋元时期保伍制度在冶矿领域的具体实践,提供了难能可贵的考古实物材料。随着将来相关材料特别是考古资料的进一步发掘与拓展,我们可以对宋元时期冶矿工业,包括冶炼技术、人员构成、生产组织、生活体系等方面,开展更为深入具体的研究。