涂栋抹室 新石器时代的泥抹子

2022-08-31陈辅泰金凤

文 图/陈辅泰 金凤

白银市博物馆藏泥抹子

泥抹子是泥瓦匠日常工作中用来抹墙或墁墙的一种工具,一般是长方形或圆头长方形、尖头长方形,铁或不锈钢材质,抹面光滑,背部安装木质把手。中国古代文献中,对泥抹子有杇、镘、抹子等称谓。《说文·木部》:“杇,所以涂也。”其器用木,故作“杇”。《论语·公冶长》:“粪土之墙不可杇也。”这里“杇”作动词用。韩愈《圬者王承福传》:“杇之为伎,贱且劳者也……丧其土田,手镘衣食……视时屋食之贵贱,而上下其杇之佣以偿之。”这里“杇”引申为一种技能。《尔雅·释宫》:“镘谓之杇。”《说文·金部》:“镘,铁杇也。槾,或从木。”

出土情况

目前所知中国古代最早的泥抹子出自新石器时代太湖流域常州圩墩遗址马家浜文化地层,时代在距今6000 年左右。在仰韶文化晚期及随后的龙山时代,黄河中下游出现大量泥抹子,其他地区则是零星发现。这里共梳理出中国新石器时代遗址出土的泥抹子45 件,包括仰韶文化时期6 件、龙山时代39 件;从质地上看,石质24 件、陶质20 件、木质1 件。

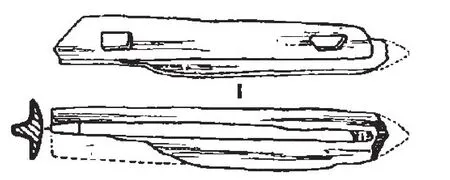

圩墩遗址木质抹子

目前考古出土的新石器时代泥抹子主要分布在黄河流域,南方仅长江下游常州圩墩遗址出土1 件。这可能与南北方的居住方式有关。新石器时代,北方地区以半地穴、地面建筑、土台式建筑和窑洞式居址为多,居住面多与地面接触,故需要抹面平整的泥抹子处理居住面和墙壁,常抹草拌泥、白灰面来防潮。南方多雨潮湿,多干栏式房屋,也有半地穴、地面式、土台式建筑,但数量较北方少。

类型学分析

新石器时代泥抹子主要出土于各遗址的房址和灰坑内,部分采集。

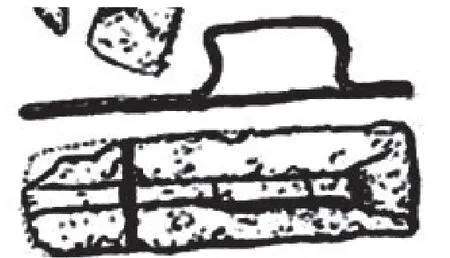

木质抹子仅发现1 件,出土于圩墩遗址,用整块木板雕成,平面呈尖头长方形,背面有梁,梁上穿二长方孔。其形制与汉代居延遗址出土的木抹子较为类似,仅把手不同。鉴于20 世纪依旧大量使用木抹子,推测木抹子在古代使用较为广泛,只是保存不易,故考古发现较少。

陶制抹子根据陶质、把手形状与背面纹饰等,可分两类。

一类陶抹子抹面呈长方形,其中夹砂灰陶者2 件、泥质陶者4 件、夹砂陶者5 件。夹砂灰陶抹子抹面磨平,背面中部附加圆柱形把手,均出土于垣曲上亳遗址(H6:34、H6:35)。泥质陶抹子抹面光滑,背面中部附加圆筒形把手,并用泥条加固,均出土于延安芦山茆遗址(AT2923F6 ②:2)。夹砂陶抹子抹面压光,背面指压附加堆纹,中部附加圆筒形把手,其中凉城老虎山遗址出土3 件(T509 ④:14、C:3和C:5)、凉城面坡遗址出土1 件(C:6)、汾阳杏花村遗址出土1 件。

上亳遗址倒T 形陶抹子(H6:35)

上亳遗址倒T 形陶抹子(H6:34)

芦山峁遗址陶抹子

另一类抹子的背面为桥形把手。安阳八里庄遗址出土1 件,圆形,抹面磨光,背面为桥形把手。武陟大司马遗址出土2 件、长垣宜丘遗址出土1 件、永城王油坊遗址出土1 件、濮阳马庄遗址出土2 件、郑州王村遗址出土1 件,这7 件抹子近长方形,抹面光滑平整,背面有桥形把手。

陶质抹子除个别抹面形状不详外,全为长方形,完整器物长13—18 厘米,宽5—8.4 厘米,考古报告中仅上亳、宜丘和杏花村遗址出土的陶抹子测量了厚度,分别为1.6 厘米、1.2 厘米、0.4厘米、2.3 厘米。陶质抹子有泥质和夹砂质两种,背部把手有圆柱形、圆筒形和桥形三种。老虎山和芦山茆遗址出土的陶抹子,在抹背用泥条进行加固和装饰,捉手部位呈空心柱状,空心柱中应该安装有其他辅助工具,作为捉手使用;中原地区出土的陶抹子捉手呈桥梁状,似陶器的耳部,与以老虎山遗址为代表的岱海地区陶抹子略有不同。这或许是不同文化圈影响下器物所呈现出的不同制作方法。

石质抹子出土数量最多,共24 件。根据抹面大体形状和磨制情况,分三类。

第一类共出土4 件,抹子呈长条形,横剖面近似三角形,通体磨制,抹面中间宽,两端渐窄。横山杨界沙遗址1 件、靖边庙梁遗址1 件、凉城园子沟遗址1 件(F2007:10)、汤阴白营遗址1 件。

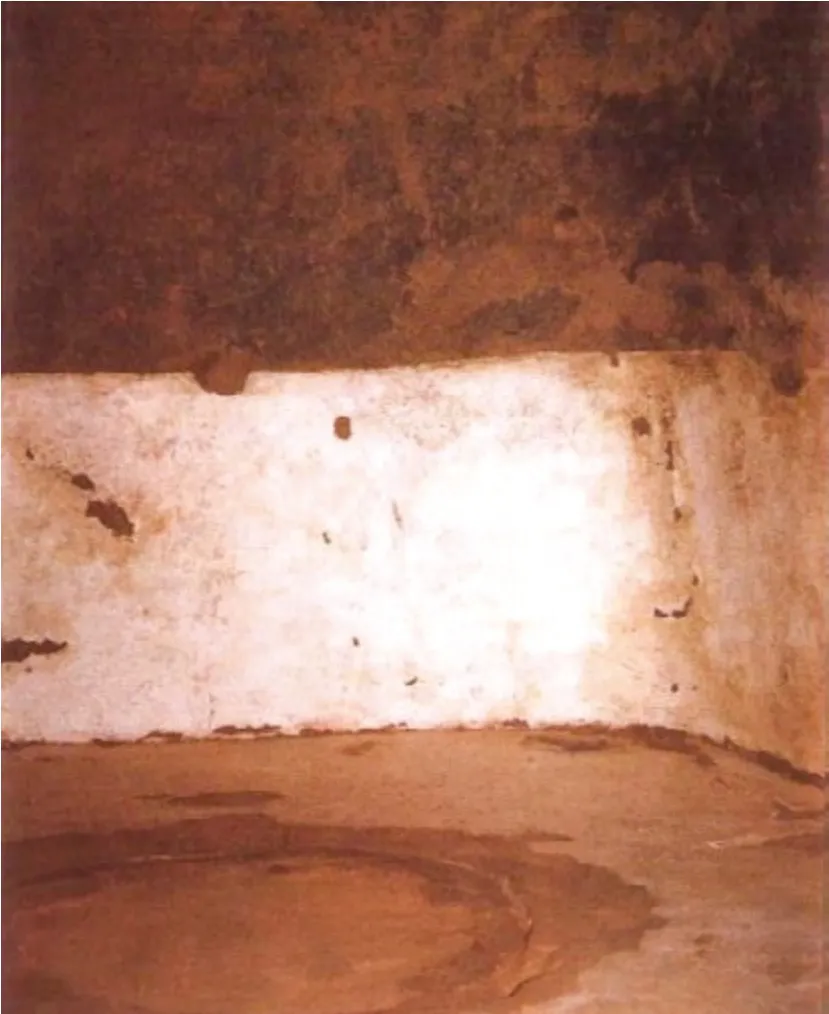

园子沟遗址F2006 居住面用白灰涂抹

第二类共出土15 件,抹子抹面近长方形,根据背面及侧面打磨程度,分为两型。其中,7件除抹面经打磨外,其余各面均为自然面,部分略经修饰,包括园子沟遗址4 件(F2007:11、F3043:4、H3009:2、F15:2)、八里庄遗址1件、后岗遗址2 件。另有8 件除抹面外,其余各面均有不同程度的打磨,包括洛阳史家湾遗址3 件(H4:15)、园子沟遗址3 件(T342 ③:9、C:9、F3020:5)、凉城西白玉遗址1 件、面坡遗址1 件(F6:1)。

第三类共出土5 件,抹子抹面近方形,磨制光滑,包括陇县原子头遗址2 件(H75:2、T39 ⑥:2)、园子沟遗址1 件(F2007:12)、凤凰台遗址1 件、夏县东下冯遗址1 件。

石质抹子抹面形状多样,有长条形两端渐窄、长方形一端渐窄、近长方形、近正方形等类型,长方形所占数量最多,这可能与不同抹面形状的抹子在涂抹居住面、地面、墙面及拐角等不同部位时发挥着不同的作用有关。石抹子分为通体打磨、抹面与其他面部分打磨和仅打磨抹面三类。

目前未能找到历史时期石质抹子相关资料,不过出土的其他材质泥抹子的形制较为固定,多呈长方形,部分为尖头长方形。汉代及以前,以木质和陶质较多,并出现了铁质抹子;金代及以后,考古出土抹子均为铁质。与新石器时代相比,历史时期铁抹子尺寸略大,这或许与建筑数量增多、规模扩大,铁器工具的生产能力提高有关。较为特殊的是磁县下七垣遗址出土的商代骨抹子,形制与其他抹子差别较大,抹面略呈弧形,推测为制陶工具。

使用痕迹

园子沟遗址F2010 居住面用白灰涂抹

石峁遗址壁画

白营、园子沟、老虎山、西白玉、面坡等遗址出土的陶、石抹子抹面上均沾有白石灰或红泥。这是泥抹子在涂抹白石灰或红泥后,残留在抹面上的。老虎山遗址F6 居住面存在明显用泥抹子处理过的痕迹,虽然不知道抹痕的宽度,也不知使用的是陶抹子还是石抹子,但整齐的刮抹痕迹充分说明是用泥抹子处理了居住面的平整度。园子沟遗址F2006、F2010 的居住面用白灰涂抹平整,墙壁下部用白灰涂抹光滑,上部涂抹草拌泥,泥抹子肯定在其中扮演了重要角色。

神木石峁遗址出土一幅壁画,邵安定先生认为“白灰层表面存有大量间隔约为1 毫米的涂抹痕迹,可能表明在白灰层表面处理中使用了类似于抹子的工具”。李文杰先生在《大溪文化红烧土房屋研究》中指出:“墙壁和屋面上抹泥所用的工具应是木质的泥抹子,F22:91 屋面红烧土块上留有细密的平行线状的纹理,是用工具(抹子)刮抹泥料的痕迹。”

甘泉宫遗址陶抹子

鹤壁冶铁遗址铁抹子

由此可以看出,远在4000 多年以前,泥抹子这种简单的工具在人类建筑史上,不仅抹出了美观平整的居住面和墙面,也可能为壁画的形成作了铺垫。

自古至今,泥抹子是一种非常实用的工具,新石器时代开始逐渐用于房屋建筑。仰韶文化中期出土的泥抹子数量较少,仰韶文化晚期至龙山时代,泥抹子数量急剧增多,抹面光滑的石抹子数量最多,与陶、木抹子共同构成新石器时代主要的生产生活工具之一,在建筑物居住面和墙面修饰上发挥着重要作用。

历史时期考古中,新疆哈密地区发现陶抹子1 件;居延汉代遗址和敦煌悬泉置汉代遗址各发现木抹子1 件,甘泉宫汉代遗址发现陶抹子1 件,鹤壁汉代冶铁遗址发现铁抹子1 件;隆化八达营金代窖藏和奈曼旗土城子乡东龙沟村金代窖藏各发现铁抹子1 件,辽阳冮官屯金代遗址和新民前当铺金元遗址各发现铁抹子1件;北京怀柔慕田峪关明代长城遗址发现铁抹子1 件。以上这些考古出土的各类质地的抹子,是对新石器时代各类泥抹子的继承和发展。