葡萄·美酒 新疆地区发现的葡萄类文物

2022-08-31阿不来提赛买提

文 图/阿不来提·赛买提

《史记·大宛列传》记载,张骞到达大宛(今乌兹别克斯坦的费尔干纳盆地)后,发现“(大宛)去汉可万里,其俗土著,耕田,田稻麦,有蒲陶酒”,且“(大)宛左右以蒲陶为酒,富人藏酒至万余石,久者数十岁不败”,“汉使取其实来,于是天子始种苜蓿、蒲陶肥饶地”。从此,葡萄进入汉代中原地区人们的视野中。

田园葡萄纹彩陶罐,高35.6 厘米,口径15.3 厘米,底径5.6 厘米

葡萄栽培最早出现于地中海东岸黎凡特地区,该地距今6000—5000 年间的遗址出土了葡萄种子及炭化木材遗存。吐鲁番洋海墓地发现的一根葡萄藤标本,全长1.15 米,每节长11 厘米,扁宽2.3 厘米,年代在2300 年前,是目前中国境内最早的葡萄栽培实物证据。此外,民丰县尼雅遗址发现整齐的汉晋时期葡萄园遗存,吐鲁番阿斯塔那晋唐墓葬发现了丰富的与葡萄相关的文物以及相关文书资料。由此可见,葡萄是从西亚经中亚、中国新疆传入中原地区的。

新疆境内发现的葡萄类文物

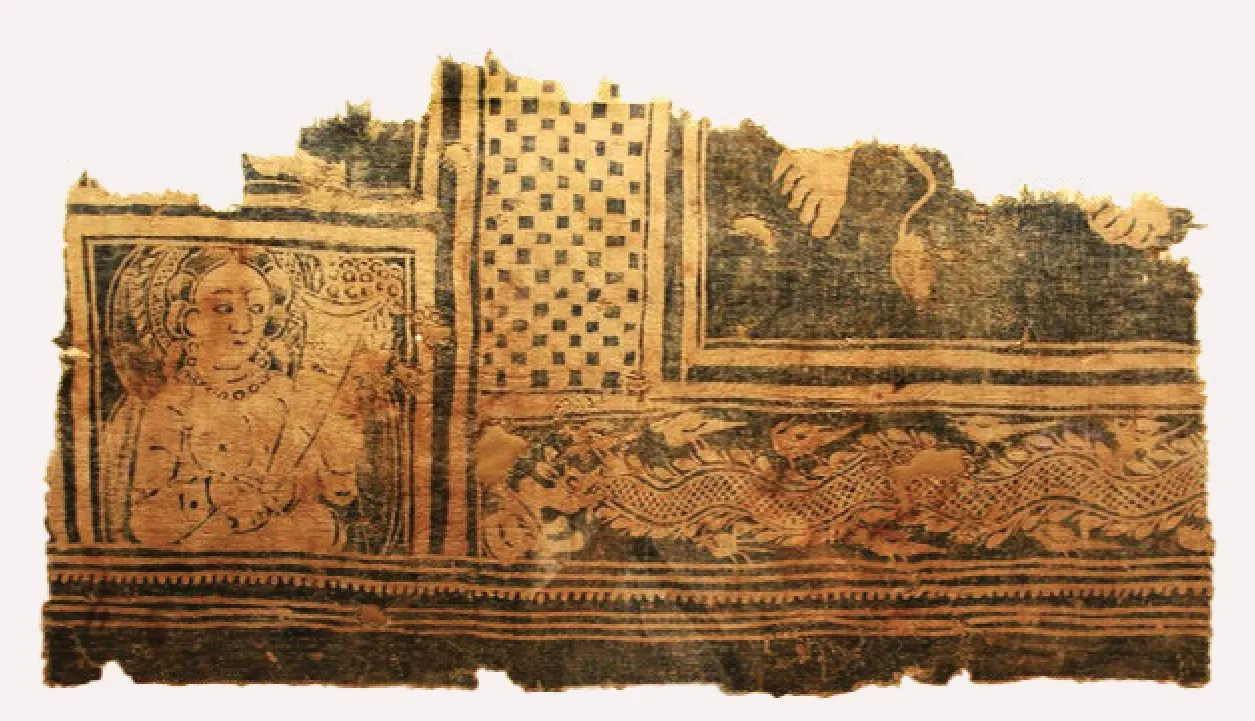

新疆境内考古发现了为数不少与葡萄相关的文物,和静县察吾呼4 号墓地M43 出土了相当于中原西周时期的田园葡萄纹彩陶罐,敞口,竖颈,溜肩,鼓腹,小平底。在唇口下至上腹端部有4 条曲折的竖式宽带。宽带内以褐色绘制有果实挂藤的葡萄纹和宽垄密植的田地图案,表现出枝叶卷曲、果实累累的情景。1959 年,尼雅遗址东汉墓葬出土了不少带有葡萄图案的纺织品,其中人物印花棉布、走兽葡萄纹绮和人兽葡萄纹罽最具代表性。人物印花棉布出土时覆盖在尸体的腿部,虽然不够完整,但图案十分清晰精美。棉布中心部分已经缺失,只能见到半只赤裸的脚及一段狮尾,在棉布左下角有一个32 厘米见方的方框,框内画有一个半身女性形像。女性袒胸露怀,侧身斜视,神情安详恬静,身后有圆形光环。其颈上及臂上都有装饰品,手中持有一长角状容器,容器内盛满了葡萄。

葡萄藤

人物印花棉布,残长89 厘米,宽48 厘米

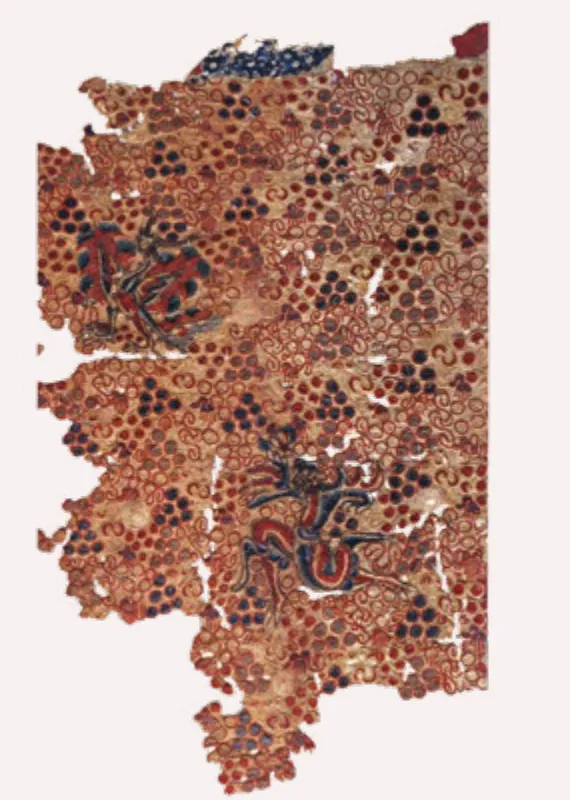

瑞兽葡萄纹刺绣,长23 厘米,宽17 厘米

阿斯塔那墓地发现的纺织品上也展现了葡萄形象,主要包括阿斯塔那M177 出土东晋瑞兽葡萄纹刺绣、M188 出土唐代彩绘绢画、M277出土唐代彩绘白绢短襦等。M177 出土东晋瑞兽葡萄纹刺绣,在黄色地上用黄、棕、红、原白和紫色等丝线绣出葡萄及藤蔓、茱萸、祥禽、瑞兽等纹样。图案繁缛,祥禽瑞兽富有动感。

新疆地区出土的铜镜也展现了栩栩如生的葡萄果实,以海兽葡萄纹铜镜最具代表性。海兽葡萄纹铜镜在唐代极为流行,也是葡萄在当时新疆各地栽培较为普遍的历史见证。如乌鲁木齐米东区采集的海兽葡萄纹铜镜,呈圆形,镜背由外至内共饰有三层纹饰,分别为云纹、四禽四兽与瑞兽葡萄纹,中心为兽钮。

海兽葡萄纹铜镜

葡萄干标本

除了出现在陶器、纺织品、铜镜上的葡萄纹饰外,新疆地区还出土了葡萄实物,如阿斯塔那墓地就随葬有葡萄等瓜果实物,以及饺子、面饼、各式点心等美食。1960—1975 年发掘清理的阿斯塔那墓葬中,葡萄标本在14 座墓葬均有发现,其中8 座属于唐代西州时期。最为惊喜的是,1966 年M69 出土一串葡萄干标本,时代为唐代西州时期,原为一串新鲜葡萄,历经千年后已干枯脱落,呈深褐色。

除了葡萄实物以及有葡萄纹饰的文物外,新疆地区还出土大量与葡萄及葡萄园有关的纸质文书,记载了晋唐时期吐鲁番地区葡萄园种植、经营、租让及葡萄酒交易的情况,可知吐鲁番葡萄种植和酿酒规模很大,是高昌王国和唐西州时期的支柱产业之一。吐鲁番出土文书中,涉及葡萄园租佃与买卖券契的文书有11 件,主要集中在高昌王国时期和唐西州时期。其中,8 件属于葡萄园租佃性质,3 件属于葡萄园买卖性质。关于葡萄园租佃和买卖的支付方式有实物和钱币两种,《高昌张元相买葡萄园契》买葡萄园支付的是银钱,每亩定价为“伍拾文”;《武周长安三年(703 年)西州高昌县严苛仁租葡萄园契》租葡萄园支付的是铜钱,每亩价格为“肆佰捌拾文”。此外,考古工作者在新和县索喀库古城一带发现的古葡萄园遗迹也是新疆地区葡萄栽培的重要实物证据。

葡萄园的租佃与买卖,是吐鲁番经济发展到一定阶段的产物。从考古出土的文书来看,既有普通老百姓的参与,如《高昌延昌六年(566年)吕阿子求买桑葡萄园辞》等;又有地主、富商的参与,如《唐麟德二年(665 年)张海欢、白怀洛贷银钱契》等。寺院也是重要的参与者之一,在吐鲁番出土的有关葡萄的58 件文书中,文书名与寺院直接有关的文书就达8 件之多。这不仅说明寺院是高昌王国的重要保护对象,还印证了葡萄园是寺院经济收入的辅助项目之一。

新疆出土文物中的葡萄酒

《武周长安三年(703 年)西州高昌县严苛仁租葡萄园契》

葡萄除作为水果直接食用外,还可以用来酿造葡萄酒、葡萄浆、葡萄甜酱等。有人推测中原地区早在汉代就已掌握葡萄酒的酿造技术,但尚无考古发现的实物证据。汉晋以来中原王公贵族所饮用的葡萄美酒,主要是来自西域的贡品,我国内地开始酿造葡萄酒始于唐代。作为当时世界上最宏伟的都城,唐代长安城中胡商经营的酒馆里售卖的胡酒胡食受到内地不同群体的青睐。据载,唐代的胡酒主要有高昌葡萄酒、波斯三勒浆和龙膏酒等。《唐会要》卷一百载:“葡萄酒,西域有之,前世或有贡献。及破高昌,收马乳葡萄实于苑中种之,并得其酒法。(太宗)自损益造酒。酒成,凡有八色,芳香酷烈,味兼醍醐。既颁赐群臣,京中始识其味。”这种葡萄酒的制法,颇似烧酒,正如《本草纲目》云:“取葡萄数十斤同大曲酿酢,取入甑蒸之,以器承其滴露,红色可爱”,李时珍还认为这应为“古者西域造之,唐时破高昌始得其法”。无独有偶,吐鲁番出土文书记载了吐鲁番古代居民所谓的“踏浆”之法,就是破碎葡萄果粒,使果汁与果皮上的酵母接触后发酵的方法,与现在欧洲一些小型酒厂沿用的方法极为相似。由此可见,《本草纲目》中的“大曲”应为酵母之类。

庄园生活图壁画,长2.5 米、宽约0.6 米

新疆地区酿造葡萄酒的历史比内地早很多。相关史籍和考古发现的文书证实了龟兹(今库车)、西州(今吐鲁番)等地有发达的酿酒业。如《晋书·吕光传》记载龟兹“家有蒲桃酒,或至千斛,经十年不败”,《旧唐书·龟兹传》亦载“有良马、封牛。饶蒲萄酒,富室至数百石”。

吐鲁番盛产葡萄酒始见于《魏书·高昌传》“多蒲萄酒”的记载,吐鲁番考古发现的大量有关葡萄酒记载的汉文文书和回鹘文文书,实证了这里早已是葡萄飘香的地区。《唐上元三年(676 年)六月后西州残文书》记载有“酒匠”“浆造酒”“月进酒”等,说明唐代西州酿酒有专门的技术人员,并且定期对一定的地域和人员进行供应。回鹘文契约文书《蒙·铁木耳借葡萄酒契》提到:“羊年三月二十二日,我蒙·铁木耳因交利息而需要葡萄酒,从图力法师那儿借了半皮囊葡萄酒。秋初时节我将如实地还他一皮囊葡萄浆。若我拖延着不还,按民间惯例,得如实地连利息偿还。在偿还之前,若我有什么好歹,诺木古勒及家里的人共同如实地偿还。”文书中还有证人和借酒人的名字。这说明葡萄酒已不仅能满足“寻常百姓家”自给自足的需求,更作为商品进入市场进行买卖、抵租、抵税、抵债等。

阿斯塔那墓地西区M408 壁画《庄园生活图》绘于墓室正面,再现了东晋时期吐鲁番葡萄酿酒从榨汁到蒸馏的全过程。壁画右下角方形框内画有密集的藤类植物,旁边写有“蒲陶”,象征着葡萄园。壁画左侧则有压榨葡萄汁的画面:在一个曲足案上放置着一个大桶,旁边有一人用弯曲的棒状物伸向桶内。桶内下部画有许多圆球,应该代表葡萄,上部三分之一处画有一条横线,可能代表压榨出来的葡萄汁。曲足案下部放置的陶罐,应是用来接桶内流出的葡萄汁,可能象征发酵酿造至装罐的工序。两个木案上置有器物,可能与酿酒之前煮葡萄汁的工序有关。

总之,新疆考古发现的关于葡萄及其酿造葡萄酒的文物资料表明,新疆早在战国时期已开始葡萄栽培,并通过丝绸之路将葡萄及酿造的美酒运到中原地区。