民俗旅游开发视域下江淮古民居文化特征

——以六安李氏庄园为例

2022-08-27徐社永

徐社永

(合肥经济学院 艺术设计学院,合肥 230011)

1 江淮古民居的定义及形成背景

1.1 定义

在中国建筑文化的定义下,古民居即指传统环境下为满足以单家庭或多家庭为单位的群体生存需求而建造的居住型功能建筑[1]。居住建筑在世界建筑历史上的地位是不可被取代的,而在居住建筑数量中尤以中国古居住建筑占比最多。中国自古东西距离长、南北差异大、民族种类多,各地都有不同的气候特点,各民族生活方式也有所区别,这些都造就了种类丰富、特点鲜明的中国古民居。江淮地区作为长江与淮河之间的平原地区,历史可以追溯到遥远的上古时期。历经皋陶文化直至封建社会后期,这里是多民族文化交汇的原点,也是金戈铁马的兵家必争之地,更是中国革命历史不可分割的一部分。灿烂丰富的文化积淀使江淮古民居具有极高的研究价值。

1.2 形成背景

1.2.1地理环境背景

江淮地区范围覆盖淮河至长江边所含的河南、安徽、江苏三省部分地区,南北建筑风格受地形地貌影响颇深。江淮地区以平原地形为主,兼有丘陵、山地,广泛分布于淮河以北、江淮之间及皖南大部地区。各个地区的风土建筑形式从南到北存在明显差别。安徽境内皖西民居宅院形式主要为合院与天井的结合,建筑屋架呈现为穿斗式[2],如图1天堂寨南河新屋湾明代古民居呈现出的效果。皖南山区的民居建筑则以天井院为基础进行拓展与衍生,穿斗式木构架虽仍作为主流结构,但呈现出大梁敦实厚重而立柱细长秀气的特点。

图1 天堂寨南河新屋湾明代古民居

1.2.2气候环境背景

江淮地区地处北亚热带向暖温带过渡的季风湿润区,有夏热冬冷、四季分明、日照充分、雨量充沛的气候特征。加以以平原地形为主,兼有丘陵、山地的地形,这样的地貌特征和气候条件,势必会对该地区的地域建筑文化产生一定的影响。在封建社会,传统民居往往自发生成,自我完善,处于相对稳定的环境。在气候条件的影响下,居民建造民居会根据四时不同的状况,结合自然条件和当下社会经济水平,采取可行性高的方式进行建筑建造,保证居住安全感和舒适度。如安徽的三河古镇建筑,存在印斗式、坐吻式等各样形式。三河古镇的民宅大门往往并不开向正南,反而要偏西或者偏东,这样更有利于东南风的流通,保证院落的空气质量。这也是气候环境影响民居建筑风格的一大例证。

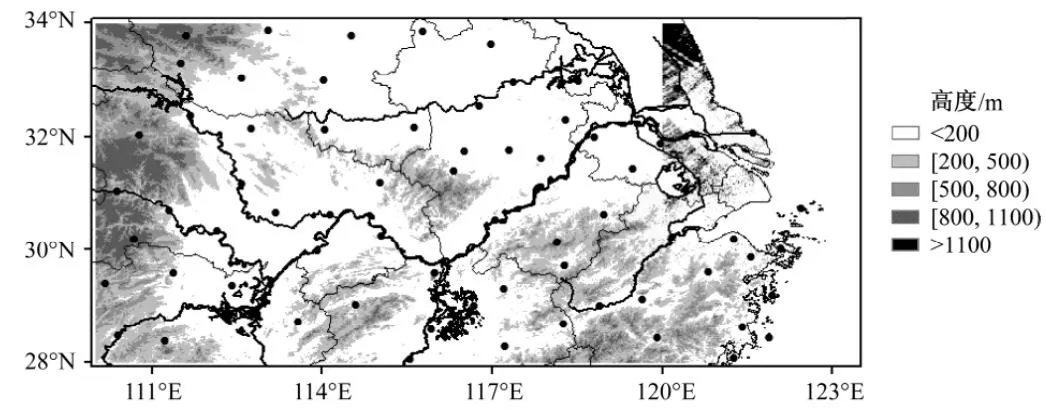

图2 江淮地区地形图

1.2.3政治经济环境背景

江淮地区毗邻两大河江,处于南北交汇之处,人员流动性大,移民众多,利于进行文化交流。在建筑类型创新上,江淮地区融汇南北方的文化形成属于自己的建筑类型。一方面继承南方的天井式建筑特点,另一方面融合北方的院落建筑类型,形成兼备大气与秀美的建筑形态与风格,适合于人口众多的家庭进行群居活动。

从古至今,江淮地区的古民居受到几次经济重心变迁、人口迁移与改朝换代的战争影响。如隋唐时期江南经济蓬勃发展,即得益于南北运河的开通,江浙商人得以进入淮河流域并带去了商业经济和民俗文化的交流。直至明清两淮盐商的崛起,明代国家文化中心南移,这一系列的经济文化发展都深刻改变了江淮地区居民群体类型及民居建造风格[3]。但不变的是江淮临水而居,以水为中心的建造风格,民居往往前后相通,巷陌星罗棋布四通八达。

2 江淮古民居文化特征溯源

2.1 风水学说影响

在封建时代的江淮地区,堪舆学说盛行。居民对风水文化报以非常高的崇敬和信任。在明清时期,江淮地区已形成系统的风水文化。风水文化可以说是江淮地区古民居建筑重要的理论基础以及灵感源泉。

风水理论对于民居建筑的选址有显著影响。在汉朝刘熙的著作《释名》[4]中即有相关记载,“宅,择也,择吉处而营之也。”由此可见古人对于住宅选址往往要考虑相关的自然环境,并认为这关系到自己及家人的运势。在江淮地区的风水理论中,村落的选址布局及附近的地形轮廓必须有相近的吉祥寓意,保佑子孙后代的绵延昌盛。这也暗合了江淮地区地处南方,有长期群居的宗族文化的特点。在此基础上古民居建筑选址布局必须以风水原则为依据,并遵从宗族的最高利益,用阴阳五行学说考察附近的自然环境,直至“天时、地利、人和”齐备。这种追求居住建筑和自然环境的和谐相生相克之道,正是封建王权社会传统思想的体现,对研究明清时代民众思想文化发展历史具有极高的价值。

2.2 世家宗族文化影响

中国古代脆弱的小农经济生产模式决定了农民对土地的极强依赖性,而农民为了保留自己的土地不得不面对来自地主阶级的严酷压迫。正如《社会契约论》中所指出,人类面对生存的压力,当增强自身能力无望时,只得采取互相结合的方式以提高生存的概率,而农民互相结合的最佳方式莫过于血亲之间的结合[5]。自此开始,中国经历了父家长制家族——宗法式家族——世家大族式家族的演变过程。徐扬杰先生在所著的《中国家族制度史》中写道:“世家大族式的家族往往包括作为经济支柱的庄园、负责安保防护的武装坞堡。”这与江淮地区大型古民居村落的建筑风格往往不谋而合,说明世家宗族文化对江淮地区古民居的影响颇深。这种累世同居共财的大家庭,家族内部成员往往都有亲密的血缘联系,形成鲜明的社会组织结构。同时家族内也有完备的组织规则,这种以祠堂为象征、以血缘为纽带、以庄园产出为物质基础的宗族文化,深深影响着江淮地区古民居风格的形成。

3 文化特征对李氏庄园建造的影响

3.1 庄园选址

李氏庄园地处六安市霍邱县马店镇,庄园的三个方向都是山脉,这种民居选址就迎合了风水理论,展现了风水学对于江淮地区民居的影响。根据《霍邱县志》记载,庄园建筑时期开始于清末,距今已有百年历史,是一座颇具徽派建筑特点的大型民居建筑群。因为重视风水文化,庄园主人在选址时即遵循“水为财,山出才,金银尽归洼地来”的选址原则,将庄园建立在依山傍水、地势平坦的地方,形似一个金元宝[6]。李氏庄园面向南方,东西距离可达二百五十米,南北也距离百米。圩子民居的一大特点是靠近水源。圩子民居由四周的沟渠、岛屿、围墙、居民院落共同构成,为了抵抗山贼入侵保护家产安全,往往修建多道沟渠,有护城河的意味。圩子庄园的建筑精美,布局宏大,从大门进入即修建了多道关卡,如悬挂吊桥,有宾客进入则放下吊桥,进行盛大欢迎,若有敌人则高悬吊桥,进行打击;如设置光滑的石壁,四周建设高耸厚重的围墙,并设有三排以供攻击的枪眼,如图3所示,即为枪眼洞口。石壁光滑难以攀登,某种程度上杜绝了盗贼敌人的进入;如设置炮楼,从高处俯视,整个庄园尽在掌握,哨兵在炮楼守夜值班,不放过任何可疑人物,若有敌情也可居高临下进行立时反击。整个庄园内部的主建筑物朝向均为南方,东为长山,南为马鞍山,西为煤山,北为银珠山,泉水从旁流过,这样的选址不仅符合风水理论,也符合当时人们对于生产生活的需要。

图3 外墙射击孔

3.2 建筑风格

李氏庄园在横梁、扯坊都有精美的雕刻,主题通常包括文人故事、人物、鸟兽、花卉、虫鱼,寓意深刻。以谐音和象征的形式祈求运势昌隆,子孙绵延。例如雕刻扇子,其寓意“行善”,代表对宗族家人品德的要求;雕刻“鱼”寓意“年年有余”,意味着对风调雨顺、物质丰富的追求;雕刻“松柏”寓意“延年益寿”,代表了对身体健康、福寿延长的向往。房檐及山墙都装饰有砖雕,饶有趣味。砖雕镶嵌在山墙中,题材多样,有农作场景,祈祷来年风调雨顺国泰民安,也有吉祥图案保佑家宅平安,这种精美的雕刻和充满美感的图案也表现出了农耕文化的文化特征[7]。

院落内所有的房屋都配备了屋脊,脊座用瓦片线砖砌成,颇具徽州建筑黑瓦白墙的特色。根据宗族地位阶层不同,各屋的高矮也不同。砖上浮雕了各色花纹,屋脊上还有雕刻兽头,大气磅礴。构造上,庄园遵循传统的修建方法,驮梁起架,重梁木椽,立柱靠在墙边呈现半隐半现的形式,中间穿插一根铁制墙钩,增强了墙面的稳定性。窗台以下的墙面是青石板砖砌成的,用石灰浆填充抹平,做工十分精细,窗台以上是土培砌成的基础墙面,外墙用砖加以充填,用白灰给缝隙增添了一丝传统色彩。整个建筑坚固保暖,十分适宜人居[8]。

李氏庄园在风格上明显异于皖西的传统大屋,也跟皖南徽派传统建筑有细微的区别。虽然融合北方四合院的文化形式,但没有生搬硬套,而是参考自己独特的地理环境以及周边状况,加以经济发展水平的不同,对建筑风格和建筑构造进行改造和融合,创造出独有的建筑特色。李氏庄园院落内还有诸多小院子,入门看似只有一处,实则处处有景,步步有院。

图4 实地拍摄展览馆李氏庄园构造立体图片

4 江淮地区民俗旅游开发

4.1 开发现状

民俗旅游资源是珍贵的人文资源,是某一地域居民的信仰和传统,具有独特性、地域性等特点。江淮地区自然风光秀美,气候宜人,民居建筑至今仍保存完好,有多处历史悠久的民居文化遗址。这些建筑继承了传统的民族文化,特点鲜明,文化研究价值高,具有科学研究、艺术欣赏价值,为游客带来审美享受的同时也展现了文化传承。它们作为物质文化遗产,既是开发民俗旅游的必要元素,也是进行文化遗址保护的物质基础。例如三河古镇等文化遗址的建设,民俗旅游往往通过完整古镇内的基础设施,发掘古镇里的历史故事,将自然风光与人文故事融洽地结合在一起,从而吸引游客进行游览。民俗旅游开发一方面能保护和宣传古民居文化,一方面又可以促进乡村振兴,带动当地就业,创造财富[9]。

如今六安李氏庄园作为重点开发的民俗旅游地点,取得了国家级重点文物保护单位的称号,引来各地游客争相前往。新中国成立以来,李氏庄园被国家没收后先后做过粮仓、林场场部和干部学校。李氏庄园也以阶级斗争的故事一直为人称道。如此看来,李氏庄园不仅拥有清朝时期建造的传统建筑,其人文意义更具有红色革命价值,对现世的人们也具有教育意义。

4.2 未来发展

李氏庄园尽管有厚重的历史积淀,但因荒废许久,缺乏治理,许多房屋已经倒塌,2012年,国家文物局拨款一千万元对庄园倒塌的建筑进行了修补和重塑,力图还原真实的清代末期的情景。为进一步探寻民俗旅游发展的可能[10],2016年初,霍邱县文广新局和市旅游局联合拨款投资近三百万元,对李氏庄园进行重组和艺术展的规划布置,通过当年的文物及情景再现,表现出李氏庄园深厚的文化底蕴。如今李氏庄园已成为六安市一道靓丽的人文风景线,展示着悠久的历史沉淀及人文情怀。

但在开发过程中,仍发现一些不足之处。例如缺乏官方的宣传和指导,李氏庄园至今没有官方的网站宣传,只有六安市官方网站的一个页面介绍,阅读量低,对游客的吸引力低下,无法有效进行转化;缺乏连锁商业的支撑带动,附近没有建设体系完整的商业,也没有专业的导游团队讲解,在专业展示上缺乏吸引力,不能生动形象地传递庄园的魅力。说明江淮地区的古民居建筑在民俗旅游方面仍有进步的空间。

5 总结和反思

本文通过文献研究法、个例分析法等方法探讨江淮地区古民居的文化特征,从自然环境、人文环境及气候环境方面分析江淮地区古民居的形成原因及建筑特点,又以六安李氏庄园作为切入点,佐证前面所叙述的文化特征对古民居建筑造成的影响。一方面肯定江淮地区古民居的文化特征的独特性、创新性,一方面从民俗旅游开发的角度阐述古民居具有的极高审美价值、科研价值及教育意义。

民俗旅游开发事关传统民俗振兴、乡村振兴及共同富裕,应当引起相当的重视。民俗文化是现代化进程中民俗转型的产物,但因民俗文化本身具有相当的稳定性,民俗传统并不会因旅游开发而被破坏,反而会焕发新的生命力。这不仅有政府、开发商及民间组织的物质支持,也会有游客们口口相传的文化宣传作用。所以重点应放在如何使民俗旅游具有可持续性,以及如何对古民居建筑进行保护。李氏庄园在开发过程中受到政府的一系列政策倾斜和保护,从而顺利进行了资源转化。但仍应注意在宣传方面的系统性以及相关基础设施的建设,争取将江淮地区的古民居文化在民俗旅游角度上搭建得更加完善。