艺文相生:朱天曙的书法篆刻

2022-08-24国仕堃

□ 国仕堃

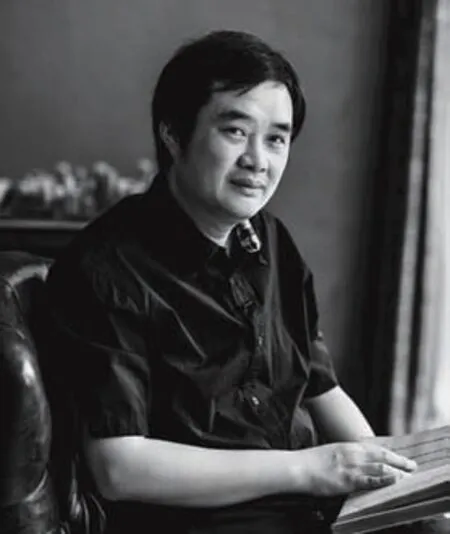

朱天曙,1974年生,江苏兴化人。现为北京语言大学中国书法篆刻研究所所长、中国书法家协会理事、中国书法国际传播研究院执行院长、全国高等书法教育协会副会长。出版有《周亮工全集》《宋克书法研究》《印说》等。

朱天曙的书法风格大体有款识书风、隶行书风、稿书书风三类。

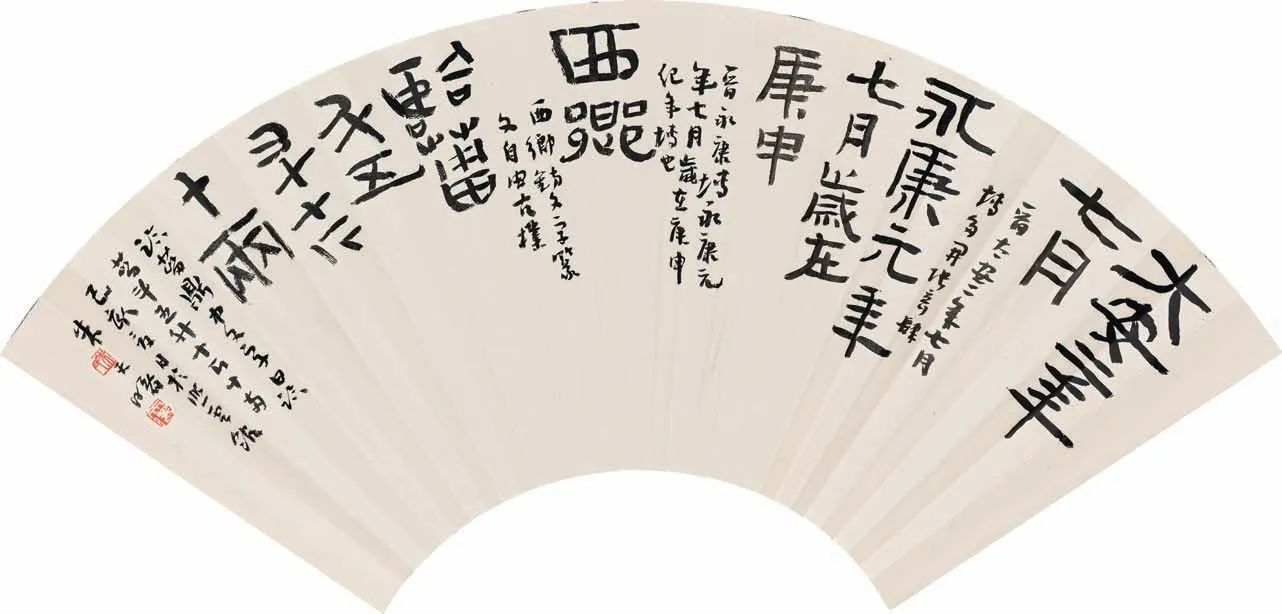

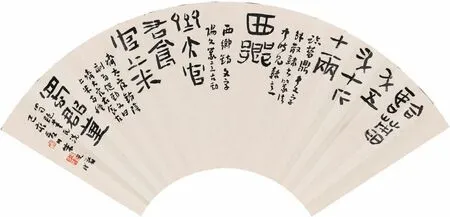

款识书风是把早期的金文、砖瓦文字和陶文等运用到创作之中,将篆书、隶书、行草书融于一张作品之中,在章法上进行巧妙的构思与布置,在笔法上诸体之间相互参照,这种创作方法有利于打通篆书、隶书、行书和草书之间的关系。其落款内容丰富,合文字学、文学、史学为一体,使得整幅作品既有金石气,又有书卷气,耐人寻味。

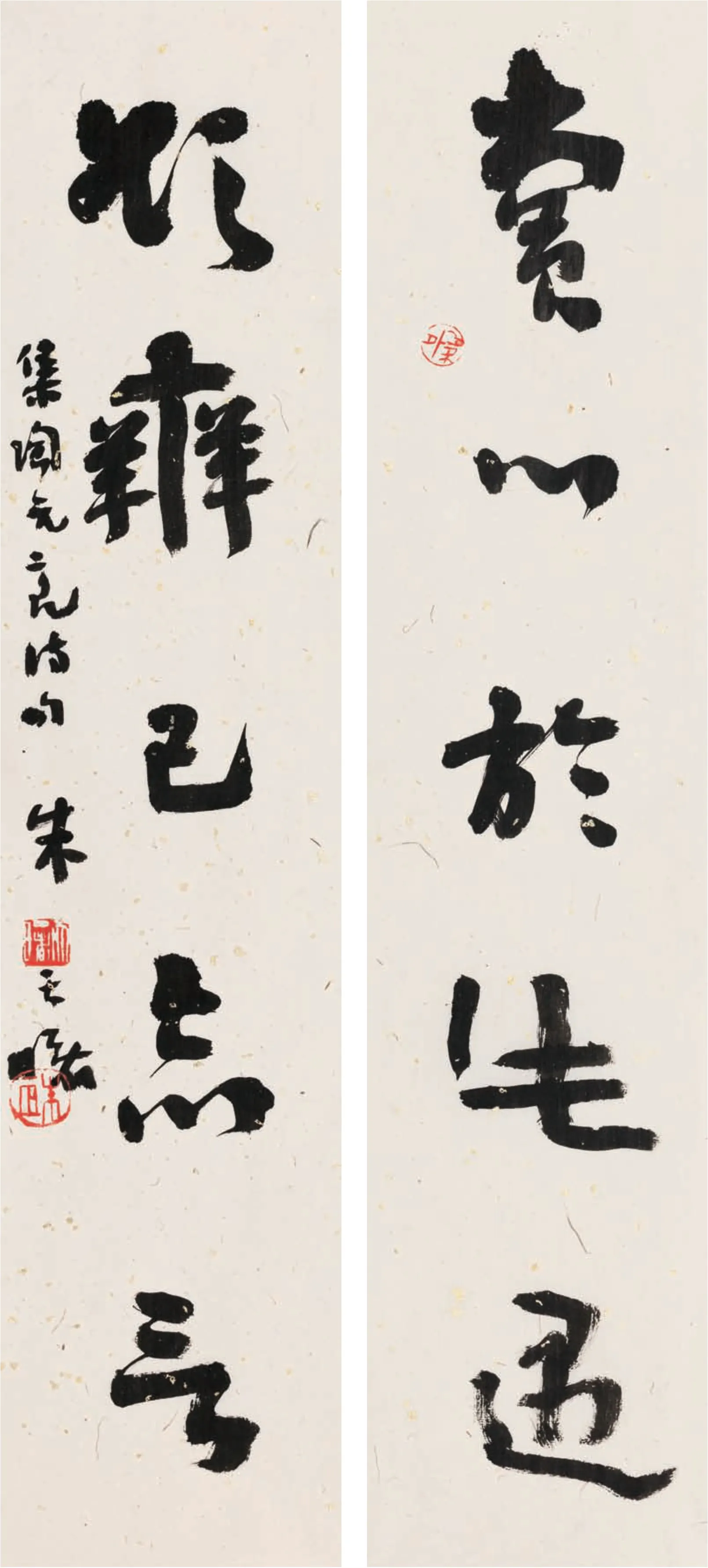

朱天曙隶行书风是把汉隶同行书有机结合,这种探索与他的学术研究密不可分。石涛、金农、伊秉绶、沈曾植等人也都探索过隶书与行书的结合,或以隶入行、或以行入隶。蒋寅曾评朱天曙书法:“欲以汉人之朴厚与行书之流美相融,力求笔画坚浑,体势奇稳,章法变贯,而复以书卷气为文,以金石气为质,俾文质相生、书印相通,而自成一家之体。”朱天曙在行草书中结合汉隶的笔法,突破了纯粹的“二王”一路的书风,将“流美”和“古朴”的风格进行碰撞和交融,从而形成独特的艺术风格。

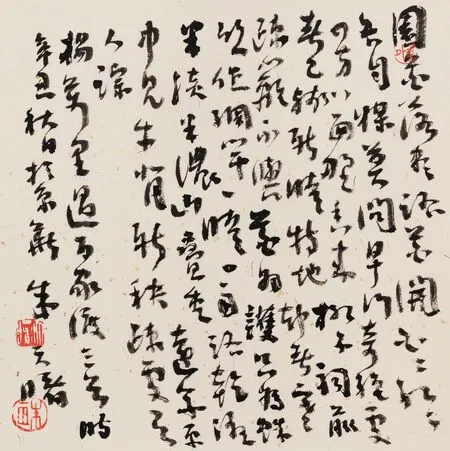

稿书原为文人非刻意创作,《兰亭序》《祭侄文稿》等经典作品都是如此。王澍论书曾云:“古人稿书最佳,以其意不在工,天机自动。”朱天曙的稿书随兴而成,从陆机《平复帖》、颜真卿《祭侄文稿》,以及八大、吴昌硕等人书中吸收了秃笔风格的稿书创作形式,以秃笔表现朴茂、古拙、天然的金石趣味,笔画毛涩而厚重,用笔有篆籀遗意。

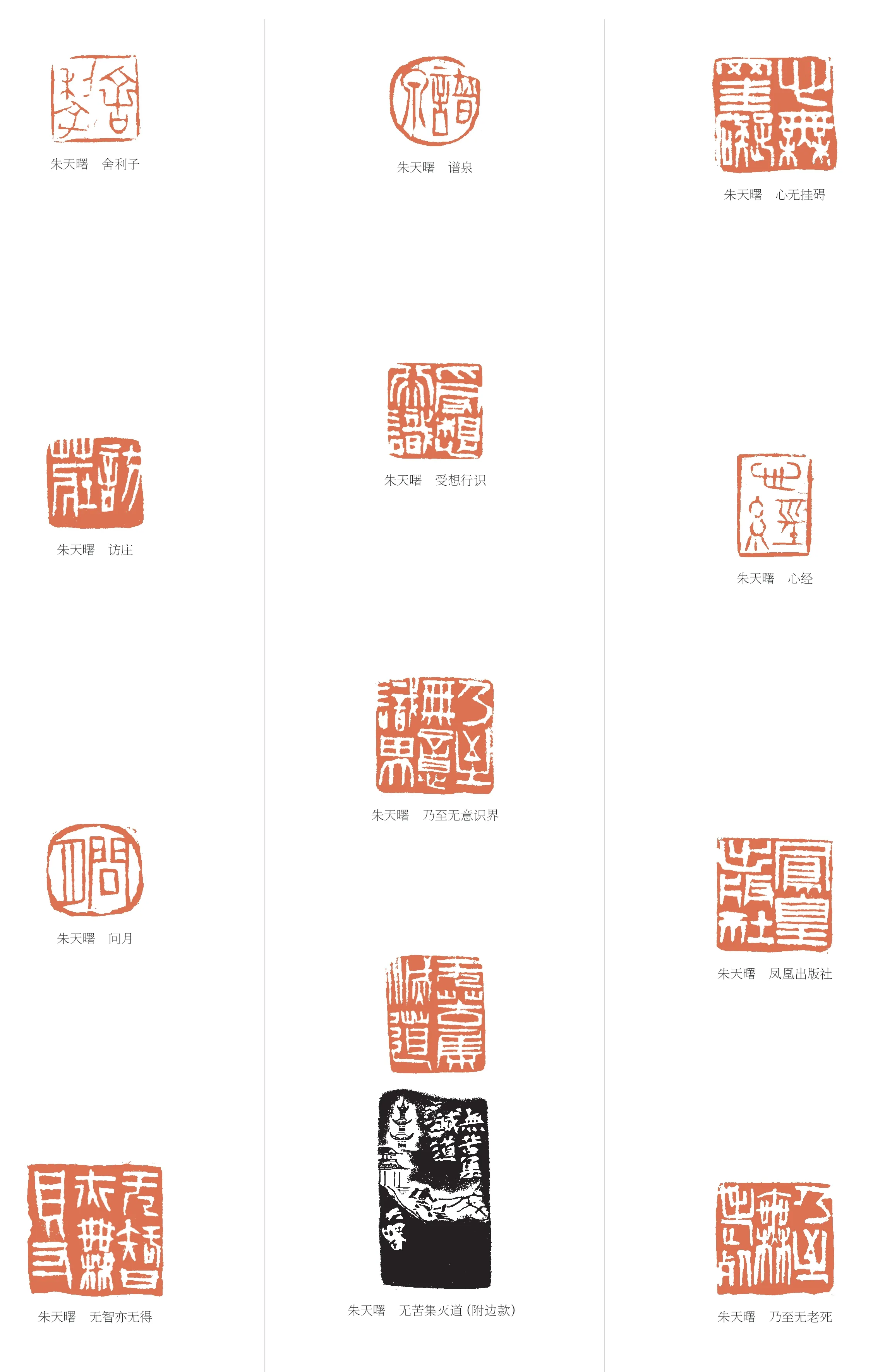

朱天曙习印先后师从祝竹、黄惇等先生,从秦汉入手,追求闳大的秦汉气象。在汉朱文印创作中,他有意识地强化细线。秦汉金文多劲健自由,以此文字用于印中则多意趣而又不失古意。朱天曙常以直线求苍劲简质,“薛承”“知鱼”“熙云馆”等印是这方面探索的代表。

朱天曙的篆刻表现了浓厚的“秦汉印味”。黄宾虹曾在《叙摹印》中论秦汉印“丰神流动,端重渊雅,位置合宜,不失笔法”。朱天曙继承前人对于秦汉印的探索,融合自己雅逸、天然、古拙的审美趣味,在取法秦汉印风中形成个人清刚静穆、天然苍秀的艺术面貌。

朱天曙十分注意流派印刀法和篆法的结合。流派印在刀法上具有很强的创造性,丁敬的切刀、吴让之的披削等刀法都为后人篆刻开启了新的道路。朱天曙取其所长,为己所用,用刀以冲刀为主,冲切结合,刀笔融合极为自然。将刀法和篆法相互结合,注意用刀、笔意、留红、边栏的变化,融合吴昌硕的字法、黄牧甫的刀法和齐白石的章法,取其长而用之,在雅逸自然中融入劲健雄浑。

近代以来,吴昌硕、黄宾虹、齐白石、傅抱石等都是书、画、篆刻、诗文兼通的大家,朱天曙正是沿着这些前辈的踪迹向前迈进。他曾在讨论艺术风格时指出:“书内功”是基础,“书外功”是持续进步的源泉。艺术家应具备独立的艺术思想,不跟风,不迎合,要修炼和思考,学古而不泥古,不刻意求奇,要和前人做到“和而不同”,“风格”自然水到渠成。■

朱天曙 范成大《四时田园杂兴》选录 纸本

朱天曙 杨万里《过百家渡》三首 纸本 2021年

朱天曙 临金石文字 纸本 2019年

朱天曙 临金石文字 纸本 2019年

朱天曙 赏心欲辨五言联 纸本