皋兰县朱家石沟铜多金属矿成矿规律及资源潜力分析

2022-08-17漆晶

漆 晶

(甘肃省地质矿产开发局第一地质矿产勘查院,甘肃 天水 741020)

朱家石沟铜多金属矿位于北祁连铜(Cu)-铅(Pb)-锌(Zn)-铁(Fe)-铬(Cr)-金(Au)-银(Ag)-硫铁矿-石棉成矿带,属于Ⅲ级成矿带。亦属于天祝—靖远加里东期铜、锌、金、银、石灰岩、凹凸棒石Ⅳ级成矿带边缘。区域内断裂构造较发育主要的断裂构造为北西西向断裂,最大断裂为二道湾断裂在朱家窑—地拉牌一带较发育。断裂常形成宽数米至数十米的破碎带为矿液运移和沉淀提供了有利空间。区内下志留统马营沟群下岩组中火山岩厚度大,分布范围大,并以中酸性火山岩为主,岩石蚀变强烈。石青硐多金属矿就产于其中。矿体围岩为中酸性及酸性火山岩碎屑岩,矿体呈透镜状或条带状,与围岩产状一致,并随地层褶皱,反映早期成矿作用于火山喷发过程中含矿气-液作用有密切关系[1]。

1 地层

矿区内第四系覆盖广厚,三分之一以上的范围被覆盖矿区西南部,下白垩河口群(K1hk)零星分布,前志留系皋兰群(AnSgl)较广泛出露[2]。

1.1 前志留系皋兰群(AnSgl)

在勘查区大面积出露,主要为以下3个岩组:

(1)第一岩组(AnSgl1):主要分布在勘查区位置猩猩湾、猩猩湾以南—白茨沟,位于黑石川—猩猩湾复背斜核部,主要为第三岩层。第三岩层(AnSgl1-3):猩猩湾以南—白茨沟,主要岩性为黑云角闪片岩、黑云绢云片岩夹薄层石英岩。

(2)第二岩组(AnSgl2):主要分布在猩猩湾以北朱家石沟一带,位于黑石川—猩猩湾复背斜两翼,呈北西向条带状展布。主要有三岩层:

第一岩层(AnSgl2-1):主要岩性为浅灰、灰褐、深灰色变质细-粉砂岩。

第二岩层(AnSgl2-2):主要岩性为黑云石英片岩夹斜长角闪片岩。

第三岩层(AnSgl2-3):主要岩性为黑云绿泥片岩。

(3)第三岩组(AnSgl3):主要分布于勘查区以北,位于黑石川复背斜北翼,呈北西向条带状展布,主要为第三岩层。第三岩层(AnSgl3-1):主要岩性为绢云石英片岩、方解石英片岩夹绢云方解片岩及中粗粒变质砂岩。

1.2 下白垩河口群(K1hk)

分布于勘查区中西部地段,由于第四系覆盖零星出露,岩性为砖红、桔黄色中-细粒含钙长石岩屑砂岩、粉砂岩及砾岩,偶见泥岩,为典型的浅湖沉积,水平层理较发育。

2 构造

区域地质矿产图如图1所示。

图1 区域地质矿产图

2.1 褶皱

矿区位于黑石川复背斜东部,其轴向约为300°~310°,向北西西倾伏,勘查区南部—东南部,在其轴部出露地层为前志留系第一岩组(AnSgl1)。矿区北部在其北翼,出露地层为前志留系皋兰群第二(AnSgl2)、第三岩组(AnSgl3)。矿区北(复背斜北翼)次级褶曲比较发育,次级褶曲呈禁闭尖棱状,轴向300°左右。背斜均向西倾伏,向斜均向东扬起。局部地段次级小褶曲向北倒转。褶皱两翼及轴部均遭受后期断层破坏。

2.2 断裂

矿区内断裂构造发育,区内有车路口逆断层、小白瓜子沟平推断层。

车路口逆断层(F1):北西向展布,断裂形成时代较早,走向延伸较大,斜穿整个矿区,发育较大规模的断层破碎带,走向320°,倾向50°,倾角60°,东北盘为前志留系皋兰群第三岩组(AnSgl3),西南盘为第二岩组(AnSgl2),带宽4~7 m,带内岩性为断层角砾硅质较强,并发育挤压透镜体。该组断裂是测区内的导矿断裂。矿化体主要分布于该组断裂的次级小断裂中。

小白瓜子沟平推断层(F8):分布于矿区中西部断层走向345°,长约3.5 km,断层倾向260°,倾角70°,水平断距200 m左右。该断层切割前志留系第一、二、三岩组,使动盘岩组相对南移。同时断层发育宽2 m的破碎带及断层泥。

矿区小断裂比较发育(F2、F3、F4、F5、F6、F7),一般小断裂走向310°~330°,倾向北东,倾角60°~70°,为顺层走向分布的纵向断裂,一般长100~200 m,少数大于800 m,宽1~20 m,该组断裂分布于猩猩湾复背斜北翼次级倒转背斜轴部附近,断裂带中为次棱角状角砾和硅质、铁质充填。

3 火山岩

区域内火山岩较发育,属海相火山岩系,主要分布于中奥陶统中下统及下志留统马营沟群下岩组,在中寒武统、前志留系皋兰群及下志留统马营沟组群上岩组中亦有分布。区内岩石均以不同程度变质,但原岩特征十分明显。

区内下志留统马营沟群下岩组中火山岩厚度大,分布范围大,并以中酸性火山岩为主,岩石蚀变强烈。石青硐多金属矿就产于其中。矿体围岩为中酸性及酸性火山岩碎屑岩,矿体呈透镜状或条带状,与围岩产状一致,并随地层褶皱,反映早期成矿作用于火山喷发过程中含矿气-液作用有密切关系。

4 岩脉

矿区内未见大的花岗岩体侵入,局部地段仅见少量闪长岩脉、闪长玢岩脉,一般充填于北西向或北东向主断裂的次级小断裂之中。在矿区北部蹄子沟附近见二长花岗岩,出露面积约0.2 km2。石英脉较发育,并具多期性。与岩体热变质作用有关的矿化蚀变较普遍,常见蚀变有褐铁矿化、黄铁矿化、硅化、绿泥石化及绢云母化等。

岩浆及其后的热液活动为铜多金属等有用组分的活化、转移提供了必不可少的热动力和部分成矿物质的来源。

5 变质作用及围岩蚀变

5.1 区域变质作用

区内前志留系皋兰群第一岩组(AnSgl1)、第二岩组(AnSgl2)、第三岩组(AnSgl3)地层岩石受持续强烈的构造运动,经受了区域动力变质作用,形成了一套区域变质岩石。由于受应力作用区内碎裂变质岩发育在断裂破碎带内。

区内主要岩石特征:(1)黑云石英片岩:为灰黑色,片状构造。矿物成分为绿泥石、石英、黑云母、白云母、方解石等组成。矿物含量在走向上不稳定,黑云母含量有所变化。岩石蚀变较差,局部有绢云母化、绿泥石化。(2)条带状黑云石英片岩:灰白-灰黑色,岩石矿物成分为角闪石、斜长石、石英、黑云母等组成,并含有金属矿物。

5.2 围岩蚀变

区内前志留系皋兰群第一岩组(AnSgl1)、第二岩组(AnSgl2)、第三岩组(AnSgl3)等浅变质岩石,普遍有硅化、绢云母化、黑云母化、绿泥石化等蚀变。

构造蚀变岩或碎裂岩中一般沿裂隙面有褐铁矿染。

硅化:主要表现为近矿围岩片理、裂隙内分布的细小石英脉。

绢云母化:主要分布在区域变质岩中,绢云母成细小的鳞片状,蚀变较强地段岩石颜色变浅,形成“褪色”蚀变。

绿泥石化:呈细小鳞片状、局部富集呈条带,并按矿物的长轴定向分布。

6 矿体特征

6.1 矿体特征

矿区共发现1条铜矿化带,圈定1条铜矿体(CuⅠ-1)。铜矿体为隐伏矿体,在地表发育的近矿构造带与近矿围岩均未发现矿化线索。

矿化带受F1断裂带控制,长约100m,宽5.93~8.05 m,产状25°~40°∠55°~70°。矿化体主要产于含铜硅质角砾岩中。

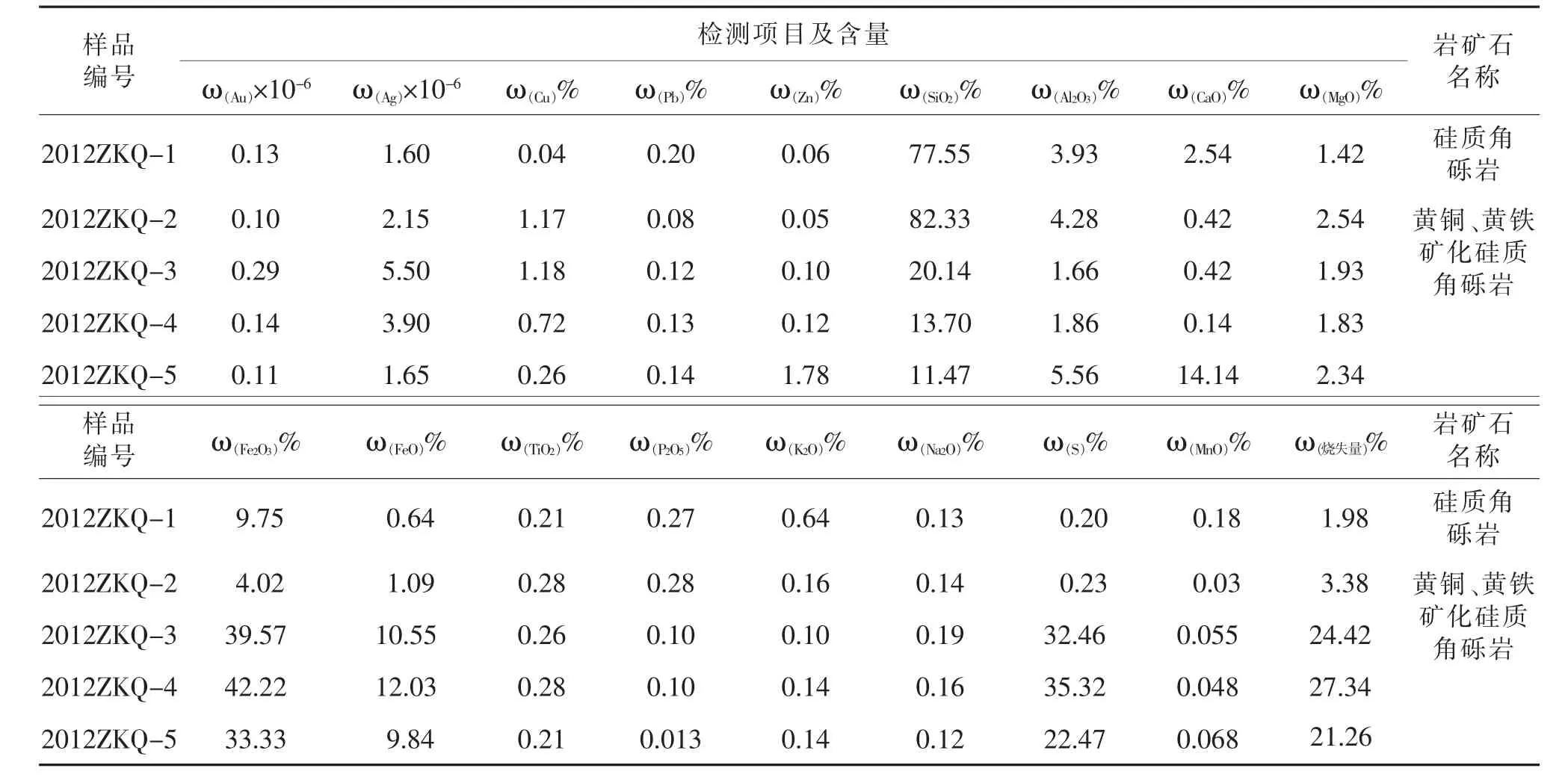

CuⅠ-1矿体:铜矿体由钻孔ZK0-1、ZK0-2控制(图2),ZK0-1在91.16 m见矿,ZK0-2在171.05 m见矿。矿体长约100 m,矿体厚度5.93~8.05 m,平均厚度6.99 m,Cu品位0.44%~1.72%,平均品位0.76%;伴生Zn品位0.58%~1.60%,平均品位0.53%。矿体产状:40°∠70°。

图2 0号勘探线剖面图

6.2 矿石质量

6.2.1 矿石矿物成分、结构、构造

岩石主要由石英和金属矿物组成。岩石中的石英为他形粒状,部分已重结晶,并具波状消光现象,其粒度在0.1~0.5 mm,颗粒以紧密镶嵌,呈团带状的定向排列。岩石产生碎裂、裂隙处被含有细粉状的石英、土胶状的褐铁矿、粒状-集合体状的黄铁矿、局部不规则粒状的黄铜矿分布与充填。

黄铁矿:粒状集合体、团带状,粒度在0.1~1 mm不等,大多颗粒紧密接触呈团块状,少部分颗粒边部被褐铁矿交代,其含量占38%~50%。

黄铜矿:为不规则粒状,分布于黄铁矿附近,褐铁矿为土胶状,大多分布在白云石表面,其含量占1%~3%。

铁闪锌矿:为粒状、集合体状,粒度在0.1~1.2 mm,成团带状分布于黄铁矿旁,部分零散于团带状的白云石中,其含量占小于10%。

褐铁矿:一般为粉状、土胶状,分布在黄铁矿的间隙或边部,而土状褐铁矿显风化淋滤状不均匀分布,其含量占3%~7%。

铜矿体矿石结构以结晶结构为主,又广泛发育交代(熔蚀)结构,固熔体分解结构等。矿石结构简单,其断层作用也较发育。

结晶结构:主要为细粒他形晶结构,一般大小<1 mm,黄铜矿,黄铁矿、磁黄铁矿、闪锌矿等具此结构,部分黄铁矿等则可呈半自形-自形结构,绝大部分矿物具这2种结构。

交代(熔蚀)结构:此种结构类型很多,有闪锌矿被黄铜矿包裹并交代的交代残留结构,不规则的黄铜矿、早期黄铁矿裂隙交代形成交代网状及胶状结构。

矿石构造分为原生构造、次生构造。原生构造以细脉浸染状为主,团块状、块状次之。

细脉浸染状构造:为最主要的矿石构造,几乎所有的原生金属矿物都是以此种形态的集合体为主出现,尤其以黄铜矿为典型,边界不规整的细脉显示了交代作用的特点,单晶或骤晶组成的浸染状以稀疏浸染为主。

团块、块状构造:较常见,出现在金属硫化物富集部位。

金属矿物的生成顺序为:脉石矿物-黄铁矿-黄铜矿-铁闪锌矿-褐铁矿,金属硫化物黄铁矿、黄铜矿、铁闪锌矿为同期共生,褐铁矿为后期氧化而成。

6.2.2 矿石化学成分

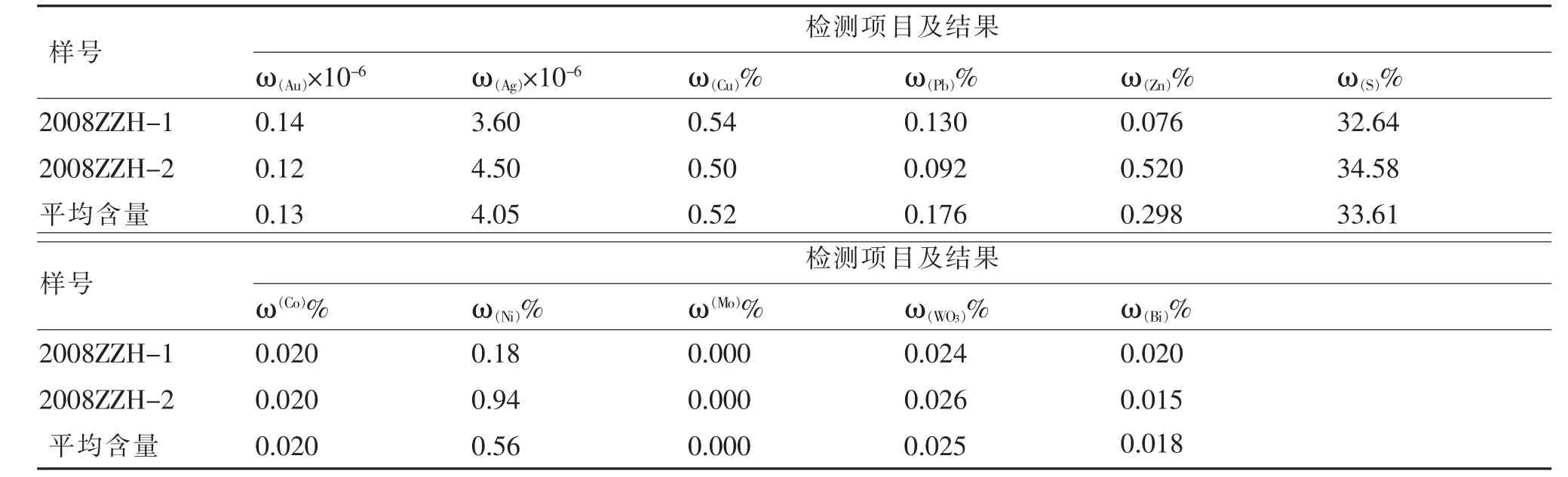

据矿石全分析及组合分析结果,矿石中主元素铜(Cu)含量在0.26%~1.18%,平均品位0.73%。锌(Zn)含量在0.10%~1.78%,平均品位0.53%。伴生金(Au)含量0.11×10-6~0.29×10-6,银(Ag)含量在1.60×10-6~5.50×10-6,铅(Pb)含量最高0.20%;另外二氧化硫(SiO2)含量在11.47%~82.33%;三氧化二铁(Fe2O3)含量在4.02%~42.22%;三氧化二铝(Al2O3)含量在1.66%~5.56%;硫(S)含量在0.20%~35.32%;氧化钙(CaO)含量在0.14%~14.14%。其余元素化学成分含量都较弱(表1)。

表1 朱家石沟铜多金属矿矿石全分析结果表

矿石中主要有用元素铜(Cu),伴生锌(Zn)、铅(Pb)、金(Au)、银(Ag)、钴(Co)、硫(S)、镍(Ni)达综合评价要求,可综合回收。

6.3 矿石类型

矿区内矿石自然类型为含铜硅质硫化物。

据铜物相分析结果表明(表2),原生硫化铜中的铜占绝大多数,约占总含量85%以上,矿石氧化程度很低,主要为原生矿石。

表2 铜物相分析结果表

该矿床各类矿石铜含量变化不大,品位一般在0.26%~1.72%。围岩蚀变较弱,主要有绢云母化、黄铁矿化、硅化等,其中硅化、绢云母化多发育在近矿围岩中,黄铁矿化发育在矿体顶底板中,与矿化关系密切。

6.4 矿体围岩和夹石

含矿围岩与夹石为含绢云母和石英片岩或黑云片岩,围岩蚀变主要为绿泥石化、硅化和碳酸盐化,近矿围岩的黑云母蚀变为绿泥石,沿片理、裂隙有较多石英脉和碳酸盐脉充填。

7 矿床成因及其控矿因素、找矿标志

7.1 矿床成因

朱家石沟铜多金属矿基本属海相火山岩有关的块状硫化物矿床(VMS),并经受了后期断裂改造。基本成矿过程为:在火山喷发过程中,富含Cu、Pb、Zn、S、Co、Au、Ag等成矿元素的火山热液从火山通道到达临近海底,在急剧降温降压的条件下,大量成矿元素以硫化物的形式迅速堆积在通道附近形成块状含铜黄铁矿石。在后期断裂构造运动中矿体或经过热液作用改造进一步富集。

7.2 控矿因素

朱家石沟铜多金属矿受地层层位和层间断裂双重控制。

朱家石沟分布较广的前志留系,为一套中浅变质的火山岩碎屑岩夹硅质岩或微晶石英岩组合。其中变质砂岩及微晶石英岩等主要由石英碎屑或微粒石英组成,具硬脆易碎的物理机械性质,在构造变动中易产生断裂或形成较宽破碎带,在特定条件下可成为热液充填矿化的有利围岩[3]。

朱家石沟铜多金属矿严格受断裂控制,断裂构造为矿液的运移、聚集提供必要的通道和场所。

7.3 找矿标志

构造标志:已知矿体、矿化带受断裂带控制,北西向展布断裂带为寻找铜矿的宏观地质标志。

蚀变标志:已知矿体及围岩发育碳酸盐化、褐铁矿化、黄铁矿化、绿泥蚀化、绢云母化等蚀变,蚀变的分布范围间接指示矿体从在。

7.4 矿区内共(伴)生矿产综合评价

矿石中主要有用组份为Cu,含量一般为0.50%~1.72%,伴生组分有Au、Ag、S、Co、Ni等元素,含量较高,可综合回收(表3)。

表3 朱家石沟铜多金属矿原矿多元素分析结果表

8 资源潜力分析

(1)矿带位于祁连山褶皱系,北祁连优地地槽褶皱带中部,皋兰旋转构造内旋皱带西侧—复式背斜东北翼,背斜轴向南东转向南呈一弧形。出露地层主要有前志留系皋兰群(AnSgl);为一套浅海相碎屑岩夹火山岩建造,是铜多金属矿成矿的有利地带。

(2)矿带位于黑石川复背斜东部,向北西西倾伏。矿区北(复背斜北翼)次级褶曲比较发育,次级褶曲呈禁闭尖棱状。区内断裂构造较发育主要的断裂构造为北西西向断裂,最大断裂为白杨树沟及二道湾断裂,该组断裂在朱家窑—地拉牌一带较发育。对成矿具有重要控制作用。断裂常形成宽数米至数十米的破碎带为矿液运移和沉淀提供了有利空间。

(3)区内的外围局部地段见少量闪长岩脉、闪长玢岩脉,一般充填于北西向或北东向主断裂的次级小断裂之中。石英脉较发育,并具多期性。与岩体热变质作用有关的矿化蚀变较普遍。岩浆及其后的热液活动为铜多金属等有用组分的活化、转移提供了必不可少的热动力和部分成矿物质的来源。

(4)成矿带位于北祁连铜(Cu)-铅(Pb)-锌(Zn)-铁(Fe)-铬(Cr)-金(Au)-银(Ag)-硫铁矿-石棉成矿带,属于Ⅲ级成矿带。亦属于天祝—靖远加里东期铜、锌、金、银、石灰岩、凹凸棒石Ⅳ级成矿带边缘。

综合上述分析,无论是地层、构造和岩浆活动,都显示了矿区进一步找矿的潜力很大,资源前景可观。在矿资金及工作量有保证的条件下,进一步探索控制矿体在走向上的延伸情况和倾向上的延深情况,以期扩大矿体规模,进一步增加矿区资源储量。