短篇与个案报告微导管边支保护技术在症状性颅内动脉重度狭窄累及临近重要分支患者介入治疗中的应用

2022-08-09潘昊君夏俊阳张建磊孙玉华

潘昊君, 蒋 欣, 夏俊阳, 赵 俊, 张建磊, 孙玉华, 常 娜

对于药物治疗疗效欠佳的症状性颅内动脉重度狭窄,血管内治疗是重要的干预策略。在这一患者群体中,有相当一部分患者并非单纯表现为主支病变,其临近分支或者边支亦会出现明显的斑块累及甚至出现重度狭窄。在冠脉介入领域,一般对于直径≥2.0 mm的边支血管才会考虑进一步评估边支保护的必要性和具体策略[1]。但在神经介入领域,多数颅内动脉的边支直径均在2 mm以下(如大脑前动脉、大脑中动脉发达的颞前分支、小脑后下动脉、小脑前下动脉等);但如果发生急性闭塞,将导致严重的致残甚至致死性并发症。针对此类患者,其最佳血管内干预策略尚无一致意见。现将我科2020年1月-2021年12月尝试使用微导管边支保护策略进行血管内治疗的患者进行回顾性分析,初步探索症状性颅内动脉重度狭窄累及临近重要分支患者进行微导管边支保护下血管内治疗的可行性。

1 资料与方法

回顾性研究我科2020年1月-2021年12月药物治疗无效的症状性颅内动脉重度狭窄累及临近重要分支的7例患者,其均符合以下入组标准:(1)主支病变符合药物治疗下仍复发的症状性颅内动脉重度狭窄;(2)边支近端管径≥1.0 mm;(3)主支病变不累及边支,但主支斑块主要位于边支开口侧,预期其有较大概率导致边支闭塞者;或主支斑块延伸至边支,且导致边支血管直径狭窄率>70%。分析其基线情况、围手术期并发症及术后随访情况等,并结合相关文献复习,分析探讨症状性颅内动脉重度狭窄累及临近重要分支患者进行微导管边支保护下血管内治疗的可行性。

2 结 果

7例患者中,5例成功进行了微导管边支保护下血管内治疗,其中2例患者采用特殊策略辅助下的边支保护(1例采用对侧入路,1例采用远端球囊辅助),技术成功率71.4%。边支保护成功的5例患者,围手术期均无明显新增神经功能缺损,且边支血管保持通畅。边支保护失败的2例患者中,1例出现边支血流明显缓慢,但尚能维持前向血流,无明显新增神经功能缺损;另1例患者采用50%靶血管直径的球囊进行血管内治疗,术后边支基本保持通畅,无明显新增神经功能缺损,但主支血管残余狭窄明显。使用微导管边支保护技术成功的患者,术后边支血管血流稳定,未出现需要进行补救性球囊成形的情况,且术后主支残余狭窄程度明显低于边支保护失败组。典型病例(见图1~4)。

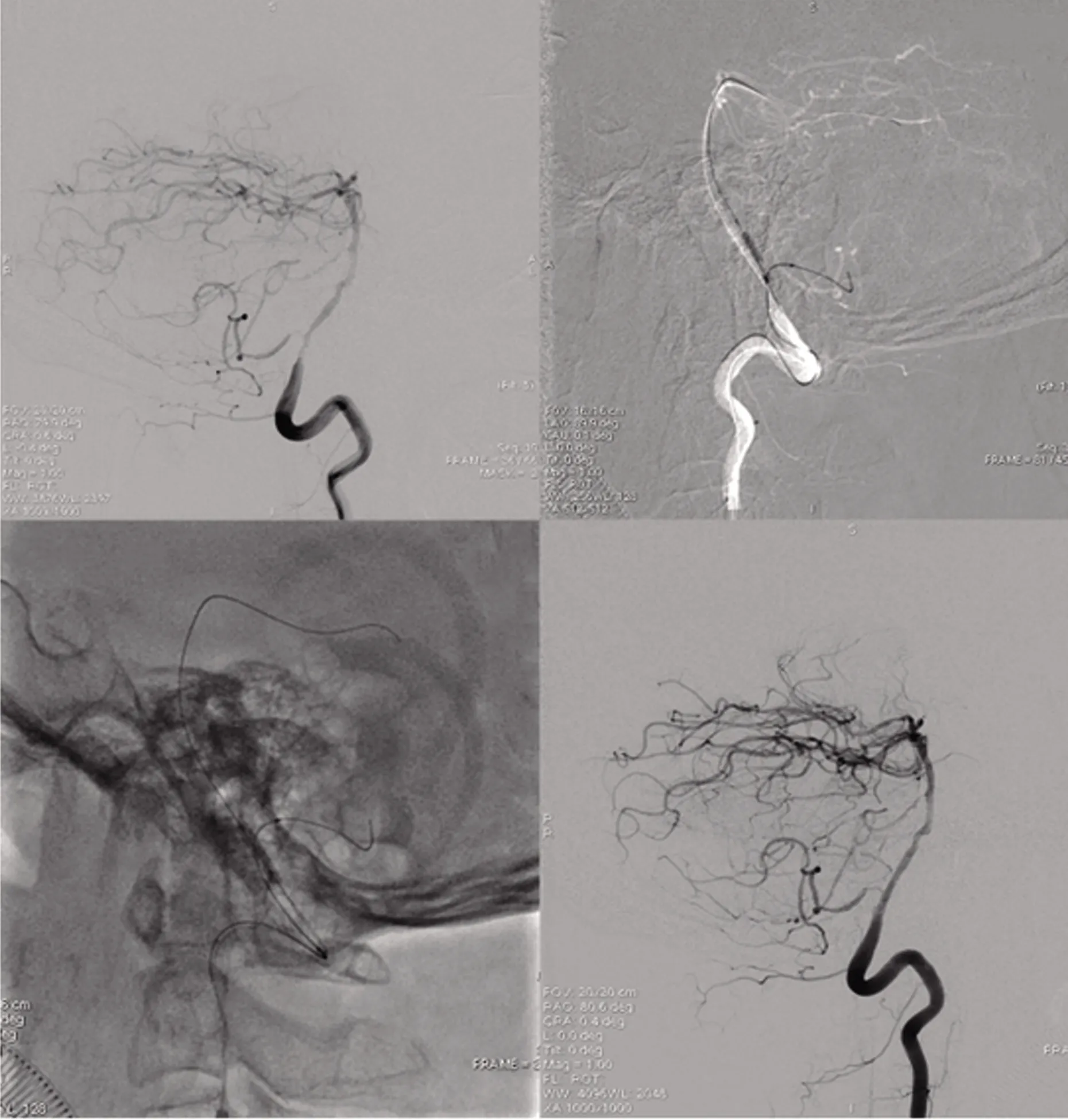

图1 60岁女性,因间断头晕1 m,再发加重2 d入院。头部MRI提示桥脑右份及右侧小脑半球急性梗死。DSA检查证实右侧椎动脉优势、V4段近PICA开口处次全闭塞,左侧椎动脉起自主动脉弓、V4段重度狭窄。经右侧椎动脉入路行球囊扩张成形+支架植入,因边支导丝难以从右侧送入,采用左侧椎动脉入路跨越双侧椎-基底动脉交界至右侧PICA行微导管边支保护。术后右侧椎动脉V4段及右侧PICA血流均通畅

图2 62岁女性,因左侧肢体无力半月,加重1 d入院。头部MRI提示右侧侧脑室旁、半卵圆中心急性脑梗死。DSA检查证实右侧大脑中动脉M1段重度狭窄,斑块主要集中于下壁,伴临近颞前分支粗大。采用微导管保护下的球囊扩张+支架植入;术后主支及边支均血流通畅

图3 56岁男性,因间断头晕、行走不稳半月余入院。头部MRI提示双侧小脑半球急性脑梗死。DSA检查证实左侧椎动脉V4段重度狭窄并左侧PICA开口次全闭塞。使用远端球囊辅助下进行边支微导管保护。术后左侧椎动脉V4段及左侧PICA血流均通畅

图4 56岁女性,因发作性右侧肢体无力6 d,加重1 d入院。头部MRI提示左侧侧脑室旁急性脑梗死。DSA检查证实左侧颈内动脉C7段重度狭窄并同时累及左侧大脑中动脉及左侧大脑前动脉开口。尝试使用边支保护但边支导丝无法超选至左侧大脑前动脉。行无保护的球囊扩张+支架植入术,术后可见左侧大脑前动脉显影明显变差

3 讨 论

症状性颅内动脉重度狭窄在强化内科药物治疗下,仍有较高的卒中复发率[2]。而近年来针对这一群体的血管内治疗的临床试验也表明,在有经验的术者操作和严格的适应证评估下,血管内治疗具有相当的安全性和有效性[3,4]。来自冠脉的研究表明,分叉病变PCI,主支支架或球囊扩张时,常造成边支开口的狭窄或闭塞,尤其是当边支开口有严重狭窄时。而主支球囊扩张导致边支病变程度加重甚至闭塞主要源自“铲雪”现象和界嵴移位。RESOLVE模型筛选出6种参数预测主支植入支架后边支闭塞的风险:术前主支血流差、分叉部位狭窄率高、斑块分布在边支开口侧、边支细小、边支狭窄、分叉角度大,都增加边支闭塞的风险[5]。尤其是边支狭窄>50%且开口起源于靶病变的患者,其边支闭塞率可达15%~35%[1]。

对于边支保护,在冠脉介入领域有单导丝技术、边支双导丝技术、球囊保护技术、以及由此延伸出的边支支架技术等多种策略可以采用[6]。但在神经介入领域,因颅内血管管壁结构薄弱且多数漂浮于或悬吊于脑脊液中,其分支血管多数走形迂曲,导致保护策略无法完全借鉴冠脉介入。单纯微导丝保护技术因导丝直径纤细,对边支保护效果不够理想;若使用球囊保护,则球囊因系统偏硬,容易增加边支及边支开口区域的小血管损伤,增加手术并发症。在冠脉领域,通过拘禁导丝技术可在边支闭塞后利用拘禁导丝的指引,再次穿支架网眼送入边支导丝进行补救性球囊成形或支架植入;但对于颅内动脉而言,对边支进行球囊成形,往往意味着更高的围手术期并发症发生率。故而,综合考虑现有器械的特征后,我们选择使用微导管保护技术,即在边支内预先留置微导丝+微导管,根据边支直径和边支开口的病变情况,可采用0.0165in或0.021in内径的微导管,其内留置300 cm 0.014in微导丝。一方面可利用微导管自身管径对狭窄的边支开口进行一次物理扩张;另一方面,在主支球囊成形后,若边支血流通畅,则主支植入支架,若边支血流明显受限,可直接交换出微导管,沿边支导丝送入球囊或其他器械进行补救性干预。我们采用微导管保护策略成功的患者中,边支血流均通畅,没有出现边支需要补救性干预的情况。

对于本组中边支保护失败的患者,1例为左侧颈内动脉终末段病变累及同侧大脑前动脉和大脑中动脉,边支保护失败后,采用更为保守的50%直径球囊进行预扩张并植入自膨支架,但仍出现明显大脑前动脉血流缓慢。另1例患者为基底动脉起始段病变合并临近左侧小脑前下动脉病变,因边支保护失败,同样采用50%直径球囊进行预扩张并植入自膨支架,术后可见局部残余狭窄明显但左侧小脑前下动脉血流基本与术前一致。相关研究表明,术后即刻残余狭窄率与远期再狭窄率相关。故而,在边支保护可行的前提下,边支保护可有效提升球囊的尺寸选择范围,降低术后主支残余狭窄率。

综上,对于症状性颅内动脉重度狭窄累及临近重要分支的患者,初步探索发现微导管边支保护下的血管内治疗具有安全性和可行性。但因本组患者为回顾性分析,且病例数量较少,故这一结论尚需更大样本量的研究进一步证实。