β-内酰胺类抗生素聚合物检测中的质控方法分析探讨

2022-08-08黄财顺陆璐璐贺凡珍王乾蕾

黄财顺,陆璐璐,贺凡珍,王乾蕾

(中山市食品药品检验所,广东中山 528437)

β-内酰胺类抗生素是临床上应用较为广泛的药物,容易产生过敏反应。研究表明,药物中存在的聚合物,尤其是高分子聚合物,结构复杂,聚合方式各异,是真正的过敏原,应严格控制其含量。

高分子聚合物一般指分子量大于药物本身的杂质,以聚合的方式存在,分为单聚体、二聚体、多聚体等。由于结构较为复杂,不易制备,难以准确定量。经过大量的实验,我国成功地建立了基于Sephadex G-10的自身对照法,根据分子量差异进行分离,应用于抗生素聚合物的检测中,并在此基础上,衍生出多种测定方法,笔者对此进行了综述。

1 基于自身对照法的聚合物质控原理

自身对照法一般用于杂质对照难以获得,主成分和杂质在很宽的范围内浓度和峰面积不呈线性的药物。具体操作时,尽量提高供试品溶液浓度,让杂质充分暴露,如中国药典中抗生素聚合物测定的供试品浓度一般为较大浓度(20 mg/mL)。同时将其稀释成一定倍数,使接近杂质浓度,作为杂质对照,再根据稀释倍数计算杂质含量。

在聚合物检测的实际应用中,以自身对照法作为基础的质控方法主要分为以下几种类别:①主成分自身对照外标法,中国药典主要以此法作为质控手段,分别以两种流动相测定供试品和对照,再以外标法进行定量;②主成分替代对照品法,此法为自身对照法的衍生,由于某些抗生素在水中难以形成稳定的缔合物,此时可采用类似结构的替代对照品;③基于TSK高效凝胶色谱的自身对照法,此法采用了先进的亲水硅胶、凝胶或经修饰凝胶作为填充剂,聚合物杂质一般在主峰前出峰;④基于柱切换-LC/MS联用技术的自身对照法,此法主要以LC/MS联用技术作为辅助手段,识别高分子聚合物,以其作为指针性杂质,再进行定量。

2 自身对照法的实际应用

2.1 基于Sephadex G-10的自身对照外标法

《中国药典》中大部分抗生素均采用主成分自身对照外标法测定聚合物,因为β-内酰胺类抗生素的高分子杂质难以制备。同时由于药物中高聚物杂质含量较低,只有加大进样量才能使杂质充分暴露,此举又让药物自身色谱峰变得十分宽大,干扰了聚合物峰的积分,无法采用面积归一化法进行定量。

基于Sephadex G-10的凝胶色谱系统中,分子排阻量仅为700 Da(道尔顿),供试品中的高分子杂质一般分子量为1 000 ~ 5 000 Da,因此在色谱过程中均不保留,表现为单一色谱峰。同时,对照品在水、葡萄糖等特殊物质作用下,可形成缔合物, 导致表观分子量增大,在上述Sephadex G-10凝胶色谱中与高分子杂质具有相似的色谱行为, 即几乎不保留,表现为单一色谱峰。基于二者的相似性, 在Sephadex G-10凝胶色谱系统中, 将药物自身缔合时的峰响应值作为对照,以外标法对供试品中的高分子杂质进行定量。

《中国药典》2000年版首先采用Sephadex G-10凝胶色谱法对头孢他啶等4个品种中高分子杂质进行控制,而后逐年递增,直至2015年版《中国药典》,仅头孢类抗生素就有12个品种采用了这种质控方法;2020年版《中国药典》在此基础上没有再增加。

2.2 基于Sephadex G-10的替代对照品法

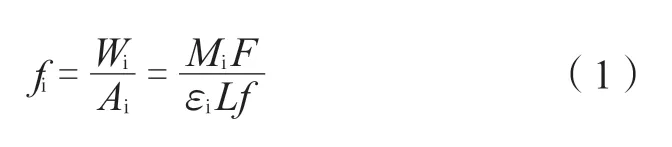

由2020年《中国药典》附录66可知,某些β-内酰胺类药物在水中或者其他介质下无法缔合完全,则无法采用基于Sephadex G-10的自身对照外标法。此时,可以用其他药物作为替代对照品进行定量,一般采用与之结构相似的同类药物进行替代。但需注意校正因子的计算。李聪[2]认为紫外/可见检测器可看作一台紫外/可见分光光度计,其响应值也遵循Lambert-Bee定律,由此推导出校正因子的表达式:

其中,Wi、Ai、Mi和εi分别为待测物的量、峰面积、相对分子质量和摩尔吸光系数,F为流动相流速,L为检测器光程长度,f为检测器输出单位。将式(1)代入替代对照品法[3]参照物(s)和目标物(m) 的相对校正因子公式得:

式(2)从理论上揭示了固定条件下(波长、温度、溶剂)相对校正因子完全由两物质的特性(吸光系数)决定,为常数。因此,校正因子应以吸光系数比值法确定,陈颖等[4]验证了这一想法。替代对照品法的应用并不少见,如《中国药典》中阿莫西林用其合成原料青霉素,作为阿莫西林的替代对照,最后用校正因子校正结果。其他研究如以头孢噻肟作为对照品,测定盐酸头孢吡肟中的聚合物含量[5-7];头孢曲松替代头孢唑兰[8],头孢拉定替代头孢羟氨苄[9];分别以头孢噻肟钠和头孢他啶为替代对照品测定注射用硫酸头孢匹罗高分子杂质[10-11];头孢替唑钠代替盐酸头孢替安[12]等。

2.3 基于TSK高效凝胶色谱的自身对照法

高效凝胶色谱法在头孢菌素类抗生素聚合物的检测中主要以TSK-gel色谱柱为主,也是基于主成分的自身对照法进行测定。以常用的色谱柱TSKgel G2000SWXL为例,其适合分析150 000 Da以内的大分子物质,而抗生素中的聚合物分子量一般为1 000 ~ 5 000 Da,因此足以有效洗脱与分离。黄艳等利用高效凝胶色谱法建立了头孢克肟颗粒的聚合物测定方法[13],张斗胜等利用高效凝胶色谱法建立了注射用盐酸头孢替安中高分子杂质的测定方法[14],类似的研究还有很多,详见下文。

2.4 基于柱切换-LC/MS联用技术的自身对照法

随着检测技术的发展,基于柱切换-LC/MS联用技术的自身对照法逐渐成为主流,以柱切换-LC/MS技术作为辅助手段,确定指针性高分子杂质,再以自身对照外标法进行定量。李进等采用高效凝胶色谱法联合柱切换-LC/MSn技术对一系列抗生素的聚合物浓溶液的弱保留值杂质进行分离和结构鉴定,包括头孢西丁钠[15]、注射用头孢他啶阿维巴坦钠[16]、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠[17]、头孢地尼[18]、头孢噻肟钠[19]、盐酸头孢甲肟[20]、头孢他啶[21]等,上述药物在HPSEC-LC/MS联用中均可检出聚合物,但由于小分子杂质的干扰,均不适合用于定量,最后均采用了反向高效液相色谱联用质谱的方法;崇小萌[22]等利用柱切换液质联用系统对注射用头孢硫脒聚合物进行分析,发现其主峰后的3个色谱峰中有2个为聚合物色谱峰,故原标准中对聚合物的控制只要求控制头孢硫脒主峰前色谱峰面积是不全面的;杜玮炜等用HPSEC联用MS研究头孢丙烯制剂的高分子杂质[23]。

3 Meta分析与讨论

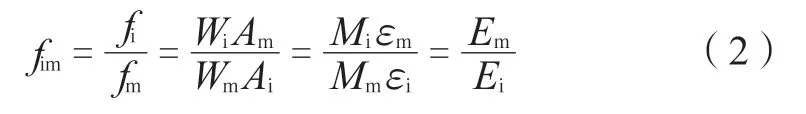

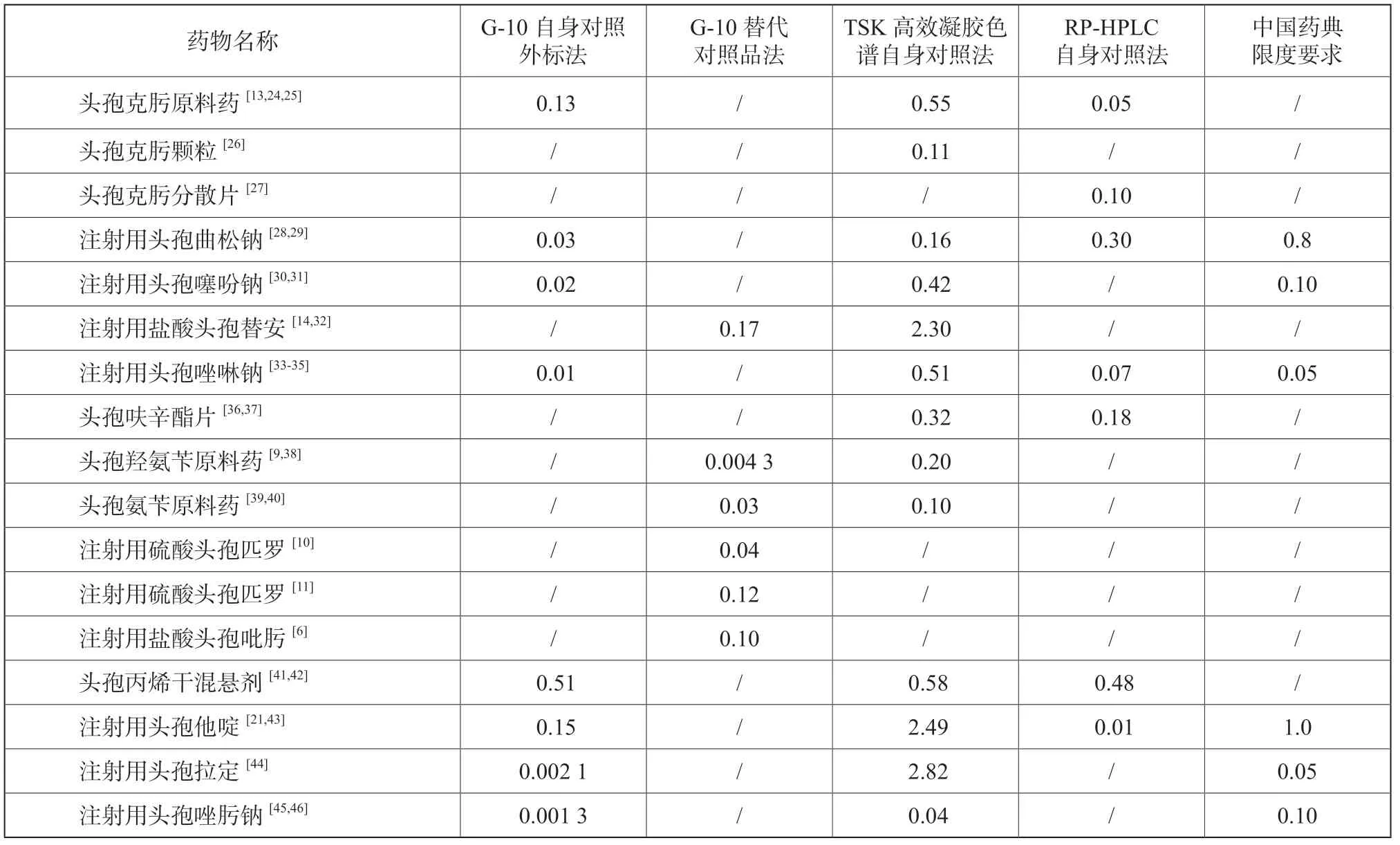

作者在中国知网、万方数据和维普上分别以“聚合物”、“自身对照法”、“抗生素”等关键词进行检索,筛选并研读相关文献,将同一药物不同分析方法所得聚合物含量测定结果进行统计,包括现在越来越成熟的基于RP-HPLC的自身对照法。结果如下:

从表1可获得以下几点信息:①无法采用G-10自身对照法的药物可采用替代对照品法,二者形成互补。替代对照品法曾经解决了部分头孢菌素药物在水中缔合不完全而无法采用自身对照法的难题。但由于聚合物与药物峰分离度较差的问题依然没有解决,容易受小分子物质的干扰,故后续研究热度逐渐下降;②以高效凝胶色谱法测得的聚合物含量明显比G-10凝胶色谱法高,且明显高于或者接近中国药典的限度要求。原因可能是没有对方法专属性进行严格考察,主成分色谱峰前的杂质峰未必全是聚合物,可能存在小分子杂质的干扰,应进行更加充分的验证。曾经就有研究表明,分别以TSK高效凝胶色谱法和G-10凝胶色谱法测定229批头孢噻肟钠的聚合物含量,结果显示,TSK结果约为G-10结果的10倍[47];③G-10凝胶色谱法与RP-HPLC所得结果更为接近,暗示着方法虽有缺陷,但结果相对可靠,因此也依然是《中国药典》中主要的测定方法,后续也可联用MS,做进一步研究。

表1 聚合物含量测定结果Tab.1 Determination results of polymer %

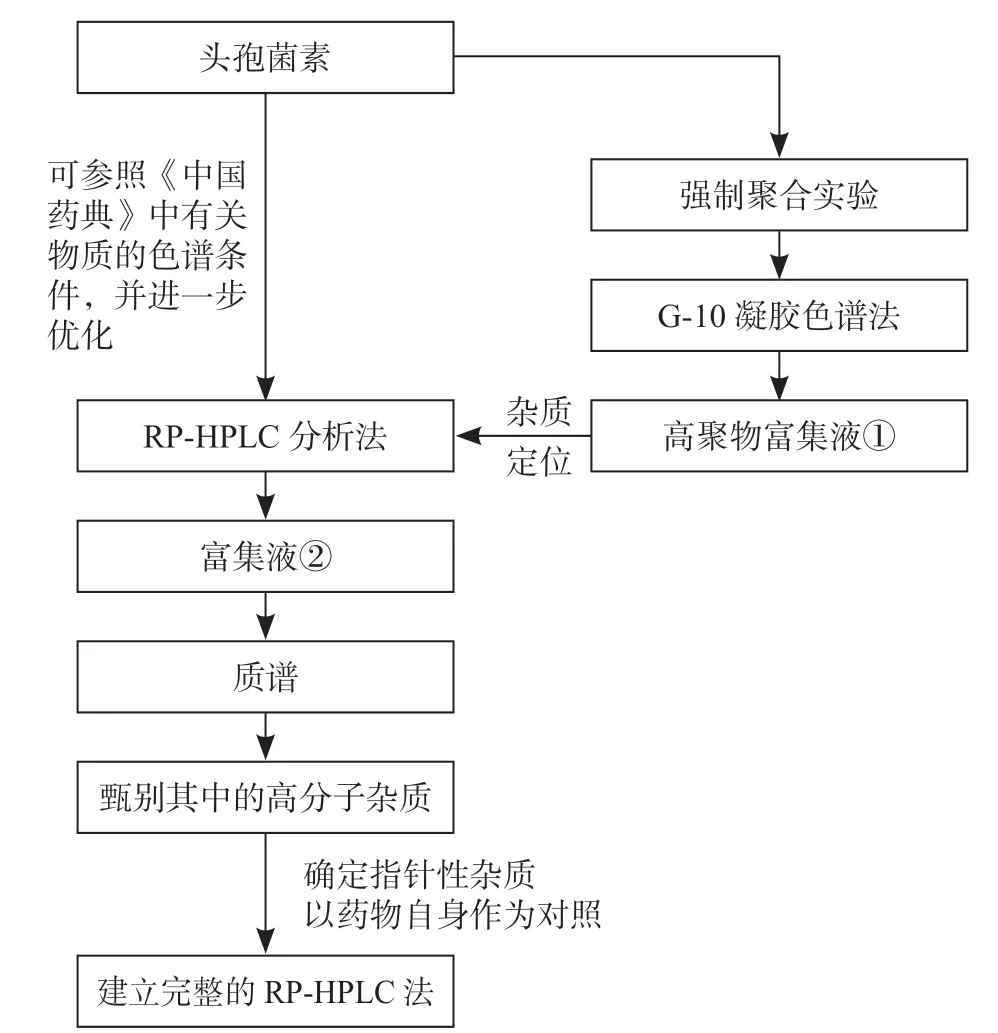

目前,国际上一般采用反相高效液相色谱法,以相对保留时间对聚合物进行初步定位,重点将二聚体作为主要杂质进行控制,已对头孢西丁钠、头孢泊肟酯、头孢噻肟钠、头孢丙烯、头孢呋辛酯、头孢羟氨苄、盐酸头孢吡肟、头孢噻呋钠[48-50]等建立药典标准。上文所述李进等人试图用柱切换-LC/MSn技术建立系列头孢类药物的RP-HPLC色谱法,还有更早的一些研究[51-55]。再后来,国内学者结合强制聚合试验,提出了新的研究策略:先采用凝胶色谱法分离强制聚合物,再通过柱切换-LC/MS技术推测其可能的结构,最后在RP-HPLC色谱中进行再确证和定位。

4 发展趋势及研究策略

基于G-10凝胶色谱的自身对照外标法是我国首创,也是《中国药典》中的主要测定方法,虽然填补了国际上聚合物杂质控制中的一项空白,但目前看来,该方法的准确性有待商榷。高聚物对照品难以获得,自身对照法是目前最为理想的测定方法,应结合凝胶色谱、RP-HPLC和质谱的优势制定研究策略,具体见图1。

图1 头孢菌素高分子杂质研究策略Fig1 Research strategies for cephalosporin polymer impurities

通过离线柱切换技术,可将收集的高分子聚合物,以质谱表征,确定指针性杂质,最后建立完整的RP-HPLC。在杂质对照品难以制备的情况下,以药物自身作为参照,联合多种色谱技术,相信这是较为可靠的研究策略。