战后日本“神道教”的演变与国民信仰的变化

2022-08-07殷晨曦

殷晨曦

(南开大学 日本研究院,天津 300071)

神道教是日本人最普遍的信仰,在其潜意识里,乃自然生成的民族宗教。正因如此,日本人的思维方式、行为方式、情感方式乃至价值观模式,无不与这种内生文化要素有着千丝万缕的联系。王守华根据历史唯物主义原则,将日本神道发展阶段分为原始神道(公元前3至2世纪—公元3世纪)、神社神道(3世纪—1868年)、国家神道(1868—1945年)、神社神道和独立神社并存(1945年至今)四个阶段[1]15。中国学术界的神道教研究始于20世纪80年代初,之后便陆续出现了相关学术论著(1)能反应当前中国对日本神道研究水平、具有代表性的著作有:刘立善著《没有经卷的宗教:日本神道》,宁夏人民出版社,1997年;王守华著《日本神道的现代意义》,农文协出版社,1997年;张大柘著《当代神道教》,东方出版社,1999年;王金林著《日本天皇制及其精神结构》,天津人民出版社,2001年;范景武著《神道文化与思想研究》,内蒙古人民出版社,2001年;王宝平编《神道与日本文化》,北京图书馆出版社,2003年;王维先著《日本垂加神道哲学思想研究》,山东人民出版社,2004年;牛建科著《复古神道哲学思想研究》,齐鲁书社,2005年;王金林著《日本人的原始信仰》,宁夏人民出版社,2005年;王金林著《日本神道研究》,上海辞书出版社,2008年;王守华、王蓉著《神道与中日文化交流》,河北人民出版社,2010年;崔世广著《神道与日本文化》,中国社会科学出版社,2012年;刘岳兵编《日本的宗教与历史思想——以神道为中心》,天津人民出版社,2015年等。。国内外研究成果主要集中于四个方面:国家神道与军国主义、伪满时期的日本神道、神道仪式与祭祀制度、神道教中的中国儒道思想。由此可以看出,学者们对神道教研究趋向于对其流变的梳理,对“神”进行溯源与诠释,基本上以各个时期神道的嬗变为主;大部分是对神道与儒释道的关系、战前与战时皇国史观、国体论的探究,以及神道思想对军国主义的影响、神道文化对日本国民性的塑造研究。正如王金林在《日本人的原始信仰》中提到的那样:中国学者对日本神道研究的若干不足之处主要在于对其意义,即从古至今神道对每个时期的政治、文化、意识形态的具体影响如何,尚缺乏足够认识[2]。

日本神道教现实性、政治性意义远胜于宗教意义。其从古至今的发展可用“崛起”(从伊势神道至国家神道)、“裂变”(战后GHQ指令以及一系列“政教分离”政策)、“纵横”(20世纪50年代至今)六字来概括。如何从现实性、政治性意义来阐述神道教今后在日本社会、日本民众心目中的地位,国内外学者尚存一定分歧。由于牵涉层面较广,迄今为止对于神道教现状、未来发展趋势以及对日本当下政治和民众影响何如的研究,仍未引起学界的足够重视。

本文拟就战后日本政府对神道教的一系列政策、战后“神道活动”与“国家”之关联、战后国民的神道信仰变化三方面,搜集并分析20世纪30年代至今日本的宗教政策以及和宗教相关的国家政策,将其整理成条,以便直观神道教基本的政治走向;并根据文部省发布的历年《宗教年鉴》和2018年NHK以“宗教”为主题的ISSP国际比较调查,在计量的基础上对平成至令和年代神道教人数进行数据整理,从人数变化、民众问卷调查结果等方面探究神道教的现状、实际影响力以及今后的发展趋势;同时,客观分析日本日趋严重的老龄化问题以及后疫情时代的老年人孤独问题,对于宗教给予人们的精神慰藉进行再认识式追究。在他人先行研究的基础之上,旨在提供神道教今后发展的另一种可能思路。本文将重点放于神道的“裂变期”与“纵横期”,并探讨以下问题:战后神道教在经历一系列宗教政策、国家政策之后发生了怎样的变化;战后神道教与“政教分离”政策有着怎样的碰撞;神道教未来发展趋势大致呈现何种态势。在日本的政治运作中,包括新兴诸团体在内的日本宗教对其政治格局的形成和国家政策的制定都有着巨大影响力,神道注定要与现实相结合而不是超越现实。

一、战后日本政府对神道教的政策变化

二战时期,“国家神道”以“神”为名、以“皇”为旗,对内欺骗,号称日本天皇万世一系;对外扩张,按照“八纮一宇”的价值观行事。保守势力凭借国家政治力量推动着“国家神道”的宗教信仰,以“自发”之名,行“强制”之实。试图以神道教为“族群”共同体,建立政教合一的民族国家。此种实践虽在战后遭到了一定时期的挫败,但后期又逐渐显现,并付诸政治实践。

日本宗教政策经历了《神佛分离令》(2)明治元年(1868年),新政府颁布了《神佛分离令》,禁止一直以来广泛进行的神佛习合,为神道国教化做了充足准备。根据《神佛分离令》,神社和寺院必须分离,各自独立,禁止将“神体”作为佛像。以此为契机,全国各地发起了废佛毁释运动,各地的寺院和佛具都遭到了破坏。此政策结束了从奈良时代以来神社附属在佛教寺院之下的“神佛习合”政策,废除了佛教独有的特权,并且逐渐把神道演变为国教,从而实现日本“王政复古、祭政一致”的政治理想。《大日本帝国宪法》(3)1889年2月11日,《大日本帝国宪法》颁布,由黑田清隆内阁、各国务大臣和伊藤博文枢密院议长签名。《大日本帝国宪法》第二章“臣民权利义务”第二十八条规定:“日本臣民在不妨碍安宁秩序以及不违背臣民义务之范围内,有信教之自由。”[3]《宗教团体法》(4)1939年《宗教团体法》(第七十七号)成立,翌年4月1日开始实施。其立法目的乃为加强国家对宗教的监督、管制以及利用宗教引导国民为战争服务,有明显的军事色彩。此法典共三十七条,体现了昭和政府对宗教团体管理的基本态度,适应了战时需要。《宗教法人令》《日本国宪法》《宗教法人法》等几个阶段。战后,日本政府从修改法律、整合管理机构、推行相关政策三个方面对神道教进行了改革,但都不可避免地带有局限性。

1945年12月15日,盟军司令部向日本政府下达了名为《关于废除日本政府对于国家神道、神社神道的保障、支援、保全、监督及其宣传的文件》(GHQ神道指令)。此指令根本目的在于彻底铲除天皇制的精神支柱,以便贯彻西方民主。指令规定:“停止国家从政治和经济上对神道的任何支持,禁止政府与神道发生任何官方关系;废除过去政府发布的所有关于神道的官方命令;废除一切公立的神道教育机构和研究机构,停止公立学校中的神道课程,从教科书中删除一切神道教义,私立学校虽可进行神道教育与研究,但不得接受国家资助,不得利用宗教宣传法西斯主义和军国主义;撤销公共场所的神棚和一切神道象征物,政府公务员不得以官方身份参拜神社及参加神道仪式;对所有公民不得以信仰或不信仰宗教加以歧视。”[4]从思想上看,该指令认为“国家神道”是在“强制”性地“欺骗日本国民、诱导他们走向侵略战争的意图下,歪曲神道的教理及信仰而为军国主义及过激的国家主义的宣传所利用”,是“招致战争犯罪、失败、苦恼、穷困及现在的悲惨状态的意识形态”[5]393。废除国家神道和实现彻底的政教分离,被认为是更新国民生活、实现永久和平及民主主义理想的基础[5]403-405。此法令以快速激进的形式将国家与宗教分离,然而这种分离并非是绝对的,因是日本被动性废除国家神道,故在后期的一系列政策中,从理论到实践依旧透露着宗教因素。

1945年 7月26日颁布的《波茨坦公告》中提出:“(六)故决将欺骗及误导日本人民使其妄欲征服世界者之权威及势力必须永久铲除。……(十)日本政府必须将阻止日本人民民主趋势之复兴及增强之所有障碍予以消除,言论宗教及思想自由以及对于基本人权之重视必须成立。”[6]12月28日,日本政府以《波茨坦公告》废除《宗教团体法》,将此前的“认可制”改为“认证制”,实施使宗教法人的设立、规则变更、解散等可自由进行的《宗教法人令》[7]。《宗教法人令》共十八条,主要是教派的成立、变更、解散以及财产税收管理、公益事业、主管者及代理者违法的处罚规定等一系列条例;同时否定了行政机构对宗教团体的监督权与认可权,加大了教团的自治权。因为法令规定宗教法人有免税权,故一些营利性社团也打着法人的旗号牟利,后来的《宗教法人法》便弥补了这一缺陷[8]。上述政策明确规定要排除国家神道,禁止国家至上、天皇崇拜等思想教育,但国家主义、鼓吹战争的思想因素在当时之日本已处于根深蒂固之态势,若欲施行袭击,虽能令其动摇,但不可能完全消除。

1946年1月1日,日本天皇裕仁发布《人间宣言》,自我否定了神格,放弃了神权,从“现人神”成为四民平等之人。此宣言使右翼狂热分子失去了挑起矛盾、制造祸端的机会,为盟军全面展开日本改造计划创造了良好环境。为恢复被《GHQ指令》压迫的神社信仰,同年2月2日,以皇典讲究所、大日本神衹会、神宫奉斋会为首,统合了日本全国神社,重新设立“神社本厅”。神社本厅的成立,标志着战后日本神道组织的新生。

1946年11月3日,政府颁布《日本国宪法》,再次明确了“信教自由”“政教分离”等政策。宪法第二十条规定:“对任何人的信教自由都给予保障。任何宗教团体都不得从国家接受特权或行使政治上的权利;对任何人都不得强制其参加宗教形式的庆祝典礼、仪式或活动;国家及其机关都不得进行宗教教育以及其他任何宗教活动。”第八十九条规定:“公款以及其他国家财产,不得为宗教组织或团体提供方便和维持活动之用,也不得供不属于公家慈善、教育或博爱事业的组织或团体支出或利用。”[9]这些规定削弱了国家神道教的霸主地位,给予了民众自由信奉其他宗教的权利和机会。

为彰显日本宪法之精神,明示教育之目的及基本方针政策,日本政府于1947年颁布《教育基本法》,其中第九条规定:“在教育上必须尊重对宗教的宽容态度、尊重对宗教的一般教养以及宗教在社会生活中的地位。国家与地方公共团体所设立之学校,不得为某特定宗教施行宗教教育或其他宗教性活动。”[10]翌年,充斥着天皇崇拜思想的“圣典”《教育敕语》在参众两院被批准“排除”“失效”。然而在2017年,日本内阁会议又通过了允许《教育敕语》教材化的政府答辩书。对此,2017年7月,以日本教育学会为代表的26个学会联名发表声明,要求政府撤回第193届国会《教育敕语》的使用许可答辩,认为《教育敕语》完全没有正面处理的余地。除了将其作为历史资料用于对战前、战争中的教育和社会问题进行批判思考之外,须再次确认禁止使用《教育敕语》[11]。对于“政府是否要继承《教育敕语》‘主权在君’以及‘神国观’理念”之质疑,文部科学大臣松野博一在记者招待会上表示,在不违反《宪法》和《教育基本法》,经过妥善考量的情况下,不会反对此种行为[12]。这是日本企图回归战前价值观的举动,也反映了战后日本政府的一系列宗教政策在未来七八十年的倒退现象,应引起警惕。

1951年4月3日,日本政府颁布《宗教法人法》[13]。它在法律条文上比《宗教法人令》更为全面化、细致化。此法案立足于宪法第二十条及第八十九条规定的“信教自由”和“政教分离”原则,授予宗教团体法人资格,从而确保自由自主活动的基础。此法并非具有强制性,未登记的宗教团体同样可以进行传教活动,宗教团体可自主选择是否成为法人。法令第十条规定:“通过登记成为宗教法人的宗教团体,要根据法令规定在一定范围内行使权利,并承担义务。”第七十一条规定:“文部省设立的宗教法人审议会,对宗教团体的信仰、纪律、习惯等宗教事项,不得以任何形式进行调停或干涉。”《宗教法人法》的基本理念是尊重“信教自由”“政教分离”与“圣俗分离”原则。它先后进行了25次不同规模的修改,增添了认证制度、负责人制度、公告制度条例,与其他有关宗教团体的法律法规相互配合,形成了日本现行的宗教团体法律制度。在这一庞杂的法律体系中,《宗教法人法》处于核心地位,规定了宗教团体的基本行为规范,反映了宗教立法的基本理念与精神,是了解日本宗教团体法律制度的出发点和立足点(5)关于《宗教法人法》方面的内容参见:梅田义彦著《日本宗教法人制度史(近代篇)》,东宣出版社,1971年;渡部蓊著《逐条解说宗教法人法》,行政出版公司,2009年;中根孝司著《新宗教法人法——背景与解说》,第一法规,1996年;罗敏《日本〈宗教法人法〉公告制度的设立及其意义》,《世界宗教研究》,2020年第3期,第166-176页;仲崇玉《日本的宗教法人认证制度》,《华东政法大学学报》,2017年第2期,第52-65页;黄晓林《日本近现代宗教团体立法沿革及理念的变迁》,《日本问题研究》,2017年第1期,第16-22页。。

1969年11月8日,神社本厅成立自己的政治团体“神道政治联盟”。其纲领是将神道精神作为国家政治基础、行动方针,进而弘扬日本固有的文化传统,强化日本人的民族意识,并支持帮助诸如全国敬神妇人连合会、神道青年全国协议会、全国神社保育团体连合会、全国神社童子军协议会、全国氏子青年协议会等指定团体的各种活动。1980年7月1日施行的《神社本厅宪章》开头提出:“崇神祭祖乃民族之传统,自高天原之始便贯穿国史。故集信众之意设神社本厅,信仰本宗、维护道统、弘扬神德、祈愿皇运之昌隆、四海万邦之安定。”[14]尽管日本政府尊重各宗教的自治,没有对宗教事务进行明显干预,但由于日本宗教团体信众数量增多,在社会生活中有着强大的影响力,宗教界的立场仍可在某种程度上影响乃至决定日本政府的政策走向。

二、战后“神道活动”与“国家”之关联

自20世纪60年代以来,“地方祭奠活动严重违宪”“首相参拜靖国神社”“皇室大尝祭”“神社本厅失职行为”等违反“政教分离”原则的事件频起。这些事件强烈的保守色彩与日本保守势力有着密切关联,进一步加剧了亚洲邻国对于日本社会右倾化会愈加严重的警戒。

1965年津市奠基祭事件中,津市市长从市政府的公款中支出了7 663日元当作宫司等人的谢礼、供品费。因此,某会议员以“该支出违反宪法第20条”等为由向市长提出诉讼,要求赔偿损失[15]。在这个案件的判决中一直贯穿着“国家和宗教是不可能完全分离的,硬要贯彻反而会发生不合理事态;即使举行了开工仪式,也不能断定此举动必然会提高普通民众的宗教关心度”之思想。因此,综合各种情况来看,此案开工仪式的目的只被认为是世俗活动,其影响效果不能被认为是助长、促进神道发展亦或是对其他宗教进行干涉、施加压迫,所以在宪法第20条第3项中不属于被禁止的“宗教活动”[16]。这是一场用多数意见推翻了裁定神道形式举行地震祭、违反宪法“政教分离”原则的判决。从此判决多数意见的言辞中可看出,政府使法律判断的原则性向机会主义判断的无原则性退却的思想态度。

1969年,日本政府制定并公布《靖国神社法案》,该法案规定将靖国神社转移至政府管理之下,举行祭奠英灵的仪式和活动,人事任命由国家负责,部分经费由国家承担并补助。为了防止与政教分离规定相抵触,将靖国神社从宗教法人改为特殊法人,以神道祭祀的形式淡化其宗教色彩。但此法案经过多次审议皆未能通过。此后,日本天皇、首相等为了政治需要,抱着争取民众选票支持、获得保守势力扶助等多重政治目的,不顾宪法中明确规定的“政教分离”原则,以私人或公职名义屡屡参拜靖国神社,将其变成具有宗教性质的神灵祭祀仪式。战后以来,一直有人不遗余力地要求通过立法来恢复战前的国家神道,靖国神社变成了赋予侵略战争新意义的军事设施,其国家化运动就是最典型的一例。

日本首相参拜靖国神社的举动招致了国内外强烈的反对声。对于安倍晋三2020年参拜靖国神社一事,中国外交部提出强烈抗议和严厉谴责,声明参拜供奉有14名甲级战犯的靖国神社是对亚洲邻国与国际社会的失信。2020年7月21日,日本新宗连信教委对安倍内阁“公开参拜靖国神社”提出了建议。意见书中先后提出,这一举动违背了宪法规定的“政教分离”原则,侵害了“信仰自由”,因此要慎重;强调对战争牺牲者的慰灵、追悼不是依靠特定的宗教仪式,而应依照国民各自的信仰;政治人士对宗教团体的利用会损害其宗教性,公开参拜靖国神社相当于助长某一宗教势力,破坏宗教间的平衡。力久道臣委员长呼吁并恳请安倍内阁采取明智的判断和行动,让所有国民都能毫无芥蒂地追悼战争牺牲者[17]。2021年10月17日,岸田文雄以首相名义,公然向靖国神社供奉了一件名为“真榊”的祭品。此行为引起了中韩两国民众的极大不满,韩国外交部发言人对此表达了遗憾和失望;中国外交部也通过外交渠道向日方提出了严正交涉,并表示在此问题上,日方应谨言慎行,彻底同军国主义切割。这也从侧面反映了“参拜靖国神社”的举动对日本国内政治及国际关系的严重性影响(6)众所周知,围绕靖国神社的各种问题是相关各界长期以来所讨论的问题,这也引起了世界的广泛关注。从1945年战争结束到1952年的占领时期,虽提出慰灵阵亡者、新宪法与宗教、靖国神社存续等一系列事项,但审议本身少之又少。进入20世纪60年代,靖国神社国家护持、靖国神社法案频繁出现,1975年以后,首相参拜靖国神社、津地镇祭法院判决等事件频发。具体参见国立国会図書館調査及び立法考査局編:《新編靖国神社問題資料集》,国立国会図書館,2007年。此资料集收录了明治维新以后的近现代关于靖国神社问题的大量“第一手史料”,并对国会中有关靖国神社的会议记录进行了全面调查,对其主要议事的相关部分进行了一定数量的采录。。

在将“靖国神社”作为一个思想问题来考查时,日本学界有以下几种有代表性的观点,应引起我们深思并对其加强警惕:其一,将“靖国神社祭祀之心”去意识形态化,认为那只是出于一种人之常情,是出于一种具有普遍性的人类的心理。其二,作为一种文化现象,认为靖国神社并不是没有继承古代日本的神道传统,它所代表的国家神道, “是欧洲输入的国家主义的日本版”。其三,强调靖国问题只是精神方面的问题,而不是外交问题[5]403-405。

同样,在以大尝祭为首的皇室活动中,也存在着违反宪法规定“国家不可从事任何宗教活动”之“政教分离”原则的情况。“平成大尝祭”作为战后首次大尝祭,其中,最值得注意的便是其预算以国费形式支出、神道色彩浓厚的祭神仪式。对于1990年大尝祭相关的各种仪式,各个都道府县都提出了一系列违宪诉讼,认为将日本天皇神格化的仪式不符合象征天皇制,违反国家主权。具有代表性的有“鹿儿岛大尝祭违宪诉讼”(7)鹿儿岛县知事参加了1990年11月22日举行的“悠纪殿供品之仪”。鹿儿岛县居民认为,大尝祭是天皇神格化的仪式,但是在没有法律依据的皇室私人仪式上支出宫廷费,违反了宪法“政教分离”之原则,因此出席仪式的知事将旅费当成公费,应对县里进行赔偿,并以违反地方自治法第二百四十二条之第一项第四号提起诉讼。“‘拔穗之仪’违宪诉讼”(8)大分县知事等参加了主基斋田拔穗仪式,该县的居民也认为本案违反“政教分离”原则,故而提起诉讼。“神奈川县即位礼正殿仪及大尝祭违宪诉讼”(9)对于议长参加大尝祭的行为,县居民要求返还公费支出。最高法院判决(2004年6月28日)和一审、二审判决一样,以不违反宪法第二十条第三项为由,驳回诉讼。“大阪即位礼·禁止大尝祭国费支出诉讼”等。上述诉讼的判决认为,大尝祭是7世纪后皇位继承时举行的皇室重要传统仪式,以上诉讼中无论参加哪种仪式,都是为向天皇表达祝贺之意而进行的活动,其效果不会成为对特定宗教的援助、压迫、干涉等,故不违反宪法上的“政教分离”原则,所有诉讼皆被驳回。时隔29年,“令和大尝祭”于2019年11月14日“重启”。日本史研究会、历史科学协议会、历史学研究会、历史教育者协议会于11月7日联名发表了“反对即位之礼与大尝祭”的共同声明。声明表示:“在作为国事行为举办的即位仪式中,‘剑玺渡御’与‘即位礼正殿仪’中都有着明显的神话性,存在违反国民主权原理和政教分离原则、回归战前天皇主权体制、美化天皇制等问题。”[18]可见,大尝祭是赋予日本天皇神圣属性的祭祀活动,其目的是强调日本天皇制的古老和传统性,进而表明天皇制存续的正当性。

2014年10月,“制定美丽日本宪法国民会议”成立,其发起人中就有神社本厅总长田中恒清。该组织的新宪法草案包括:明确天皇作为日本国家元首的地位;反对严格的政教分离;明确自卫队的军队性质等。此外,更加反动的是该组织还主张重新评价“大东亚战争”的意义;对慰安妇问题、南京大屠杀问题持否定立场;主张恢复国家对靖国神社的护持;制定新的历史教科书,克服所谓自虐史观等[19]。2020年11月,香川县琴平町的金刀比罗宫于17日宣布脱离神社本厅。因当地庆祝天皇陛下即位相关仪式“大尝祭”的活动上,本厅约定的供品“弊帛费”(5 000日元)没有送到,认为此乃“对天皇陛下极其不敬的行为”,故于2月决定了脱离方针并办理相关法律手续,10月20日被文部科学相认证脱离;世袭八幡神社总本宫·宇佐神宫(大分县)宫司一职的到津家与神社本厅对立,围绕其女性神职被解雇、权利骚扰等内部纠纷诉讼已经持续了10年以上,给当地神社界留下了隔阂[20]。日本神社是崇奉与祭祀神道教中各神灵的社屋,战前由占领军统治,战后又有诸多政治压力的妨碍。神社本厅和县神社厅具有保护神社的职责,且应最大限度地尊重全国神社的自治和信教自由,而现在却和政治相交,不断加强中央集权统治。不仅破坏了“政教分离”原则,也损害了地方各个神社的利益,故大量有力神社欲成为能够保护自身利益的其他综合团体,相继脱离神社本厅。

从以上可以看出,趁着“代替”之机,复古、权威主义的存在悄悄侵入到日本民众生活中来,且保守势力有美化侵略战争的倾向。此时的神道不仅体现为日本文化的民族特色和民族情感,亦是民族文化的代表和象征,同时,作为一种社会力量,与政治互相配合,成为政府表现特殊思想理念的方式。对于这种在象征天皇制下推进国民思想统一的行动,我们应抱有强烈的危机意识。

三、日本国民“神道信仰”的变化

自平安时代以来,对神的个人祈祷便以神职组织等相关形式发展开来,一直延续至现在。信仰神灵、参拜神社、举行神祭等与现代日本风俗保持着密切关系。随着时代的变化,产业结构不断调整、人口呈现过疏化、人们的价值观也变得多样化,而日本“神道”依然存在,在适应社会变化的同时,成为了丰富人心的一把钥匙。

由NHK广播文化研究所参与的国际比较调查小组ISSP,以“宗教”为主题,从“是否信教”“是否有信仰心”“是否祭拜神佛”等方面,选取2 400名不同年龄阶层的民众调查了1998年至2018年20年间日本人宗教观的变化。

在面对“所信仰的宗教”的问题上,“信仰某种宗教”的人数比例与往年相比没有太大变化,但“信仰心”却整体变淡,与1998年相比,除60岁以上女性外,“完全没有信仰心”的人明显增加;同时,参拜神佛率与年龄成正相关,18岁~29岁年龄段在2008年和2018年皆有近4成的人回答“几乎没有参拜过”;对于“有困难会向神佛参拜”一问题,回答“有”的从1998年的65%下降至2018年的58%;关于宗教的作用,绝大多数认为是“提高人的道德意识”(34%)和“解决困难,治愈悲伤”(34%);相信“神灵、超自然现象”的人数从2008年的16.1%下降至2018年的13.9%;在问及“是否信神”的问题时,“一直相信”的回答从1998年的20.7%下降至2018年的19.8%,“有时相信,有时不信”占主要比例;对于“万物皆有灵,所到之处皆有神”的“八百万众神”一说法,回答“可以理解”的人占74%,但“对超自然存在感兴趣”的人逐渐减少;“如果遇到特别困难的事情是否会向神祈祷”,有过此经验的民众数2008年为63%、2018年为58.9%,虽然比率有所下降,但仍据主流地位[21]。数据显示,不论男女,年龄越大,有信仰心的人数越多。

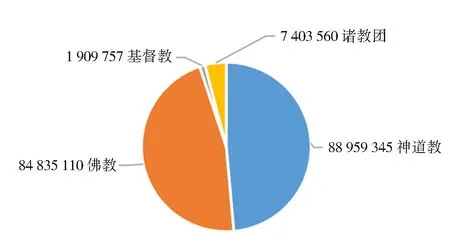

宗教的形式主义逐渐淡化,且每个世代受到的影响不同,意识和行动也不一样,这种“世代效应”强烈影响着日本人的信仰。当然,宗教是与个人思想、心灵相关的问题,也不可能做到精确预测。根据令和2年版(2020年)《宗教年鉴》,目前日本的信教人数分布如图1所示[22]。

图1 日本信教人数分布图(单位:人)

由图1可知,截至令和3年(2021年)1月14日最新数据统计,日本信教者总数为183 107 772人,神道教占所有信教者的48.6%,位居第一。根据《宗教年鉴》近几年数据可知,战后的神道教信徒数稳居日本宗教第一位(10)具体数据见后文。。其中,新兴宗教“诸团体”在战后日本兴起,人数持续碾压基督教,同时也积极推动了神道对日本国民意识的影响。

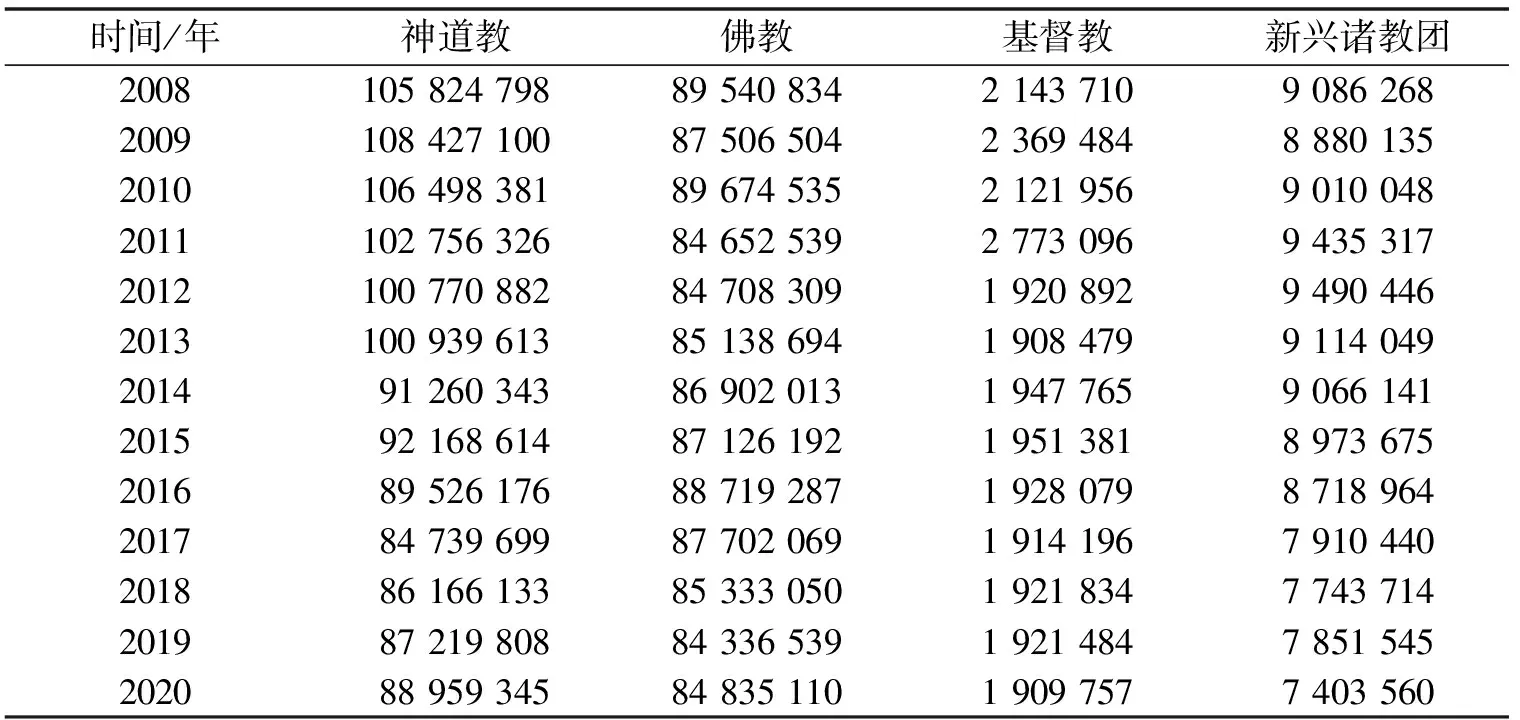

为更加直观分析日本宗教近十几年来的发展趋势,笔者根据《宗教年鉴》将2008年至2020年日本信教人数整理成表1。

表1 2008—2020年日本信教人数统计表 人

由表1可知,2008年至2014年,神道教信众人数逐年减少,至2020年人数增减呈W型变化趋势,但在信徒总人数百分比中仍居第一位。截至2020年12月31日,日本信教人数由2019年181 329 376人增加到183 107 772人,其中,神道教人数由87 219 808人增加到88 959 345人,位列第一。从以上数据可看出,虽然近三年增长速率在逐年降低,但神道教信教人数仍呈正增长。

截止2020年9月,日本总人口为12 575.4万人,比前一年减少37.8万人,减少了0.30%,65岁以上人口增加了3.08万人,其余年龄层皆成递减趋势。2021年概算值为12 562万人,将减少39万人,减少0.31%[23]。根据日本内阁府出台的《高龄社会白皮书》,预计于2065年,每2.6人中就有一人为65岁以上的老年人[24],日本社会老龄化越来越严重。老年人随着活动性变低,失落感日益增大,越发对宗教发生兴趣,以宗教为心灵支柱,欲获得灵魂的慰藉。很多情况下,即使他们没有特定信仰,也会根据日本自古以来的传统神道信仰,相信来世。人在步入老年回顾人生的时候,内心各种各样的感情便若隐若现:在晚年安静地反省自己,对人生的谛观加深,其内心往往会加入与宗教相称的回响,这是超越自我与时间的东西。此时,便会体会到自己是被允许活着的存在[25]。

日本前首相菅义伟于2021年2月12日任命坂本哲志为“孤独大臣”,应对日本孤独、孤立问题,推进综合性对策调整。他曾作为地方创生担当大臣,致力于“一亿总活跃”。因新冠疫情冲击日本旅游与零售业,许多在一线打工的女性都成为率先被解雇的对象;为防控疫情,人们被迫居家办公;加之贫困、家暴等各种诱因使部分民众处于一种被社会所孤立的状态。2020年,日本自杀人数高达20 919人,其中,儿童、学生自杀人数超过479人,创历史新高[26]。在此种社会变动期,由于社会精神面貌的混乱、民众便容易产生要求改变现实的欲求,此时,宗教更容易使其产生共鸣,体验着同声共栖的情感。《宗教年鉴》令和2年版统计,2020年全年,日本信教人数增加了1 778 396人,其中神道教人数增加了1 739 537人。

直至今日,日本神道教于民俗宗教方面仍保持着重要影响,使人们逐渐出现了从物质中心向精神中心、从实利主义向情绪主义、从合理主义向神秘主义转移的倾向[1]12。即便文明不断进步,科技日趋发达,民众受教育程度日渐提高,还是会有无数的问题无法用自己的力量亦或是“实证论”来解决。此时,人们便会希望有超越人类力量、可以逾越对死亡恐惧的精神寄托,也就不自觉地倾向于至高无上的“神灵”。神道教中的“神”,是日本共同体生活意志的神格化,作为日本传统文化的重要组成部分,不论是战前或是战后乃至当下,必然与日本民众的生活息息相关,脉脉相通。

结 语

日本近现代宗教立法至今已有百余年历史,《神佛分离令》《大日本帝国宪法》《宗教团体法》《宗教法人令》《日本国宪法》《宗教法人法》等政策在一定程度上对宗教团体自治、管理进行了法律框架约束。即便将宗教约束条款写入各种宪法与政策之中,保守势力也依旧能够提供新的法理依据对其重新解释。战后以来,日本政府保守势力一直在主张、实践“神道教”,很明显违反了宪法所规定的“政教分离”原则。恢复“纪元节”“地震祭违宪判决”“参拜靖国神社”“大尝祭”“国家护持运动”等一系列违背“政教分离”原则的事件频发。我们应该从思想上、宗教上彻底批判企图复活国家神道的行为。公民依法享有参与国家政治生活的权利,那么他们的政治主张就是思想意志的一种表达,而对于宗教信仰的执念使得部分民众的政治主张不可避免地带有宗教因素,虽存在反对声音,但制约力量是有限的,加之战前“神道教”与国家走向之密切相关,对此,我们应予以时刻关注与警惕。

战后,新宗教大量涌现,有的隶属于公认的宗教团体,有的作为非公认的类似宗教团体进行活动,它们对当代日本民生存在一定的影响力。随着时间的推移,宗教世俗化是不可避免的。20世纪,支撑人们的是激进的民族精神,需要(神道)信仰来统一国家,物质只是活下去的必需品;而到21世纪,日本社会处于基本稳定状态。随着经济社会的不断发展、自然科学知识的普及,集体对于日常生存的担忧不再具有普遍性,民众更多的是追求个人物质的满足,特别是以年轻人为代表的群体,其宗教信仰将不可避免地降低。这也是为什么在任何历史时间点,年轻人都比其长辈更加世俗化。然在后疫情时代,少子化、经济增长缓慢、劳动力不足等问题使日本社会矛盾不断尖锐,政府和地方团体虽采取了多种措施,如新婚家庭补助政策、改善年轻人待遇、稳定就业、育儿政策、完善养老看护环境等,但经济和社会问题并没有得到实质性解决。因对现状不满,民众倾向于幻想、缅怀一个完美辉煌而超乎实际的过去,这种幻想容易成为保守势力控制民众的原动力。

放眼未来,日本保守势力仍会利用各种机会将“神道信仰”深入民心。由此可见,从战后至宗教多元化的今天,宗教势力依然对日本政坛有深远影响。尽管如此,关于日本神道教对当今日本社会影响的研究远远没有结束,神道教的未来趋势走向绝不会日渐式微,而是在酝酿萌动之势中呈现一种新形态并渐渐融入到实际生活中去,与其说是一种宗教,毋宁说是成为日本人生活中的一种文化。这种内在于行动中的“默会知识”(11)“默会知识”由哲学家波兰尼提出,指的是可意会不可言传、经常使用却又不能通过语言文字符号予以清晰表达或直接传递的知识,也可以叫做内在于行动中的知识。渗透进日本人生活的各个方面,成为了日用而不知的生活习惯。但我们也应知道,不论是哪种宗教都不可能被完全世俗化,在此过程中并不会丢掉其本身的核心理论与教理。很难说信教者皆虔诚的神道教徒,更多的时候人们只是在潜移默化中接受着神道的生活方式。作为日本民众思想的孵化器与养成所,神道将以人们不易感知的形式纵横于民众的社会生活中。