视功能训练对间歇性外斜视患者术后双眼视功能恢复情况的影响

2022-07-26孙永芳童世琼

孙永芳,童世琼

(运城立明眼科医院,山西 运城 044000)

间歇性外斜视是一种眼科疾病。此病患者的主要临床表现为视轴间歇性向外偏斜[1]。现阶段,临床上主要是采用手术的方式治疗间歇性外斜视。研究表明,对间歇性外斜视患者进行手术治疗可改善其双眼的视功能,但存在患者术后恢复速度慢等不足[2]。配镜治疗是指通过佩戴相应的眼镜进行辅助治疗。视功能训练是促进双眼视功能恢复的一种方法,临床常用于治疗弱视、白内障等疾病[3]。本文对我院收治的80 例间歇性外斜视患者进行研究,旨在探讨视功能训练对间歇性外斜视患者术后双眼视功能恢复情况的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选 取2018 年9 月 至2020 年9 月 我 院 收 治的80 例间歇性外斜视患者为研究对象。其纳入标准是:病情符合《眼科临床指南》(第2 版)[4]中关于间歇性外斜视的诊断标准,且经眼科检查得到确诊;外斜视度≥15 PD。其排除标准是:合并有神经系统疾病;有手术禁忌证;存在凝血功能异常。按照随机数表法将其分成对照组(40 例)和观察组(40 例)。对照组患者中有男25 例,女15 例;其年龄为4 ~52 岁,平均年龄(16.31±7.23)岁;其中合并近视的患者有4例,合并弱视的患者有5 例。观察组患者中有男26 例,女14 例;其年龄为3 ~54 岁,平均年龄(15.82±7.17)岁;其中合并近视的患者有5 例,合并弱视的患者有6 例。两组研究对象的基本资料相比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经我院医学伦理委员会批准,且所有研究对象及其家属均已签署知情同意书。

1.2 方法

对两组患者均进行矫正手术治疗。在术后,对对照组患者进行配镜治疗,对观察组患者进行配镜治疗加视功能训练。训练方法包括镜片排序训练、双面镜训练、Brock 线训练、裂隙尺训练、同视机训练等,2 ~3 次/ 周。每2 个月进行1 次视功能复查,并以此为依据及时调整训练方案,以达到最佳的治疗效果。在术后,对两组患者均进行6 个月的随访。

1.3 观察指标

1)双眼视功能。在术后7 d ~6 个月,使用同视机对两组患者的双眼视功能进行检查。2)黄斑立体视。在术后7 d ~6 个月,观察两组患者黄斑立体视的恢复情况。3)眼位。在术后7 d ~6个月,观察两组患者的眼位情况。4)治疗效果。在术后6 个月,观察两组患者远距客观外斜视度、近距客观外斜视度、远距主观外斜视度、近距主观外斜视度与术后7 d 的差值。

1.4 统计学方法

采用SPSS 20.0 统计软件进行数据分析,计量资料用均数± 标准差(±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料用百分比(%)表示,组间比较采用χ² 检验或Z 检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 术后不同时间两组患者双眼视功能的比较

与术后7 d 相比,术后1 个月观察组患者中双眼视功能为3 级患者的占比较高,P<0.05。与术后1 个月相比,术后3 个月观察组患者中双眼视功能为3 级患者的占比较高,P<0.05。与术后3 个月相比,术后6 个月观察组患者中双眼视功能为3 级患者的占比较高,P<0.05。在术后7 d、术后1 个月、术后3 个月、术后6 个月,观察组患者中双眼视功能为3 级患者的占比均高于对照组患者,P<0.05。详见表1。

表1 术后不同时间两组患者双眼视功能的比较[ 例(%)]

2.2 术后不同时间两组患者黄斑立体视恢复情况的比较

与术后7 d 相比,术后1 个月两组患者中黄斑立体视恢复正常患者的占比均较高,P<0.05。与术后1 个月相比,术后3 个月两组患者中黄斑立体视恢复正常患者的占比均较高,P<0.05。与术后3 个月相比,术后6 个月两组患者中黄斑立体视恢复正常患者的占比均较高,P<0.05。在术后1 个月、术后3 个月、术后6 个月,观察组患者中黄斑立体视恢复正常患者的占比均高于对照组患者,P<0.05。详见表2。

表2 术后不同时间两组患者黄斑立体视恢复情况的比较[ 例(%)]

2.3 术后不同时间两组患者眼位的比较

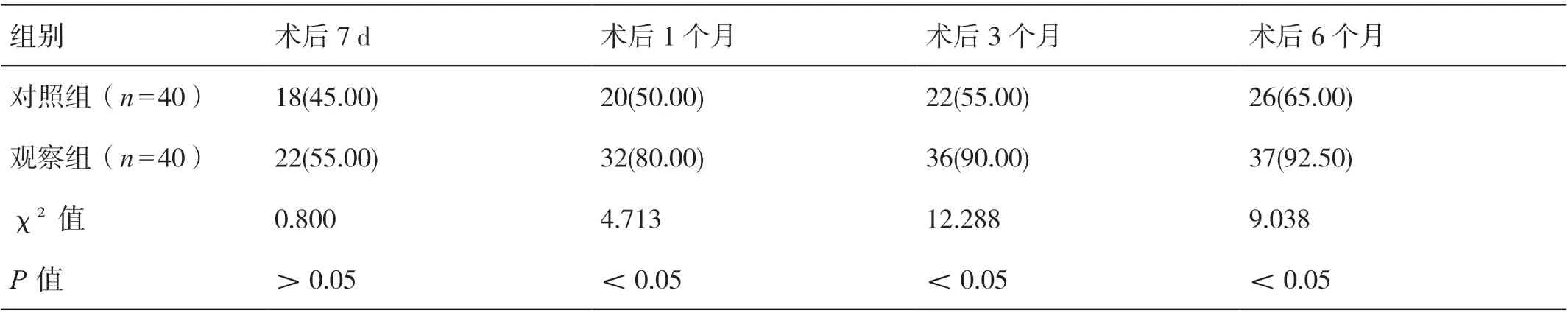

在术后7 d,两组患者中眼位为正位患者的占比相比,P>0.05。在术后1 个月、术后3 个月、术后6 个月,观察组患者中眼位为正位患者的占比均高于对照组患者,P<0.05。详见表3。

表3 术后不同时间两组患者眼位的比较[ 例(%)]

2.4 两组患者治疗效果的比较

观察组患者术后6 个月与术后7 d 远距客观外斜视度的差值、术后6 个月与术后7 d 近距客观外斜视度的差值、术后6 个月与术后7 d 远距主观外斜视度的差值、术后6 个月与术后7 d 近距主观外斜视度的差值均优于对照组患者,P<0.05。详见表4。

表4 两组患者治疗效果的比较(PD,± s)

表4 两组患者治疗效果的比较(PD,± s)

组别 术后6 个月与术后7 d 远距客观外斜视度的差值术后6 个月与术后7 d 近距客观外斜视度的差值术后6 个月与术后7 d 远距主观外斜视度的差值术后6 个月与术后7 d 近距主观外斜视度的差值对照组(n=40)0.45±0.22 0.85±0.12 1.12±0.14 0.90±0.22观察组(n=40)-2.12±0.24 -2.21±0.24 -2.87±0.25 -6.86±1.57 t 值 59.637 72.125 88.071 30.958 P 值 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

3 讨论

间歇性外斜视是介于外隐斜与恒定性外斜视之间的一种斜视[5-7]。斜视矫正术主要是通过增强或减弱对应的眼外肌力量来达到矫正外斜视的目的,但术后患者病情的复发率较高。进行配镜治疗可促进间歇性外斜视患者视功能的恢复,控制其病情的发展[8-9]。视功能训练主要是通过个性化的镜片排序训练、双面镜训练等训练来促进患者双眼单视功能的重建及眼位的恢复[10-12]。本研究的结果显示,在术后7 d、术后1 个月、术后3 个月、术后6 个月,观察组患者中双眼视功能为3 级患者的占比均高于对照组患者,P<0.05。在术后1个月、术后3 个月、术后6 个月,观察组患者中黄斑立体视恢复正常患者的占比、眼位为正位患者的占比均高于对照组患者,P<0.05。这表明,进行视功能训练可有效缓解间歇性外斜视患者的临床症状,改善其双眼视功能、眼位及黄斑立体视情况。这与张晓利等[13]的研究结果相符。远距客观外斜视度、近距客观外斜视度、远距主观外斜视度、近距主观外斜视度均为反映间歇性外斜视患者病情的敏感指标(上述外斜视度越大表明患者的病情越严重)。有研究指出,进行视功能训练可提高间歇性外斜视患者眼睛的灵敏度、调节幅度、双眼自主融像功能等,从而可缓解其临床症状,改善其病情,提高其临床疗效[14-16]。本研究的结果显示,观察组患者术后6 个月与术后7 d远距客观外斜视度的差值、术后6 个月与术后7 d近距客观外斜视度的差值、术后6 个月与术后7 d 远距主观外斜视度的差值、术后6 个月与术后7 d 近距主观外斜视度的差值均优于对照组患者,P<0.05。这表明,进行视功能训练可有效提高间歇性外斜视患者的治疗效果。这与胡晓琴等[17]的研究结果相符。

综上所述,进行视功能训练可有效缓解间歇性外斜视患者的临床症状,改善其双眼视功能、眼位及黄斑立体视情况,提高其治疗效果。