川东南涪陵地区凉高山组凝析油气藏特征及成因

2022-07-25李明阳黎承银屈大鹏

李明阳,黎承银,屈大鹏

(中国石化 勘探分公司 勘探研究院,成都 610041)

四川盆地侏罗系既含油又含气,是盆地陆相碎屑岩油气增储上产的重要目标[1-2]。“十三五”以来,得益于地质-物探-工程一体化的推进,四川盆地侏罗系油气勘探陆续取得重大突破[3-4],在川西中江地区和川中秋林地区的中侏罗统沙溪庙组,多口井测试获高产工业气流,展现了四川盆地侏罗系河道砂岩巨大的油气勘探潜力[5-6]。

勘探实践表明,涪陵地区凉高山组凝析气藏油气相态类型及分布复杂,气油比差异大,对形成机制认识不清,制约着凉高山组油气勘探进程。由于凝析气藏具有原生和次生成因、生烃母质差异、热演化程度差异、多期次油气充注、温压系统变化、原油高温裂解等,均会造成不同相态及性质的油气藏共存。本文从流体物理和化学性质分析入手,利用原油及天然气各类分析测试资料,阐明凝析气藏相态及成因,明确天然气成藏过程,为凝析气藏勘探开发提供依据。

1 地质概况

涪陵地区位于四川盆地东南缘川东高陡构造带万县复式向斜(图1),总体具有背斜高陡和向斜宽缓的特点,背斜核部主要出露二叠系和三叠系。涪陵地区侏罗系在向斜区保存完整,拔山寺向斜侏罗系残留厚度为2 000~3 000 m。受盆地东北部大巴山冲断带及东南部江南造山带影响,涪陵地区侏罗系发育三角洲—湖泊沉积。凉高山组沉积经历了水体由浅变深再变浅的过程,自下而上可划分为凉一段、凉二段和凉三段。凉二段沉积早期水体达到最深,发育一套厚层湖相暗色页岩,是目前四川盆地湖相页岩气取得勘探突破的主要层系[7-8]。凉一段、凉二段中—上部和凉三段发育多期三角洲前缘水下分流河道砂体,储集层物性较好。涪陵地区凉高山组源储配置好,具有油气近源成藏的有利条件。

2 油气藏性质

2.1 天然气性质

凉高山组天然气成分以甲烷为主,甲烷含量为69.31%~83.70%,平均为76.04%;C2+气态烃较丰富,乙烷含量为8.20%~17.76%,平均为14.20%;干燥系数较低,平均为81.45%;不含硫化氢,天然气平均相对密度为0.699。涪陵地区凉高山组发育的凝析气藏,与四川盆地其他地区侏罗系碎屑岩油气藏具有一定差异(图2)。川北元坝地区上三叠统须家河组和川西中江地区中侏罗统沙溪庙组为常规干气气藏,川中公山庙地区下侏罗统自流井组大安寨段多为油藏。

2.2 原油性质

涪陵地区凉高山组多口井测试产油,20 ℃下原油密度为0.778 4~0.831 2 g/cm3,平均为0.806 8 g/cm3;50 ℃下原油黏度为3.160~9.030 mPa·s,平均为6.730 mPa·s;不含硫,含蜡量为14.12%~40.87%,平均为24.66%;凝固点为20.70~36.00 ℃,平均为27.88 ℃,具有中黏度、中凝固点和高含蜡量的特征。

不同井产出原油族组分含量及原油物理性质差异较大,随着原油密度的增大,黏度、凝固点、含蜡量、沥青质含量及胶质含量均有不同程度增大,FL1 井和TY1 井凉二段原油密度均小于0.800 0 g/cm3,饱和烃含量大于80%;TL601 井、TL201 井和TL202 井凉三段原油密度均大于0.800 0 g/cm3,胶质和沥青质含量可超过10%(表1)。总体上具有油气运移距离越长,原油密度越大的规律,其原因主要为2 点:①凉高山组具有下生上储的生储组合,在原油由下向上运移的过程中,原油轻组分不断散失,重组分含量相对增大;②由于砂岩中温度、压力相对页岩内部低,导致少量溶解气从原油中析出,最终造成TY1井页岩产出的凝析油最轻,其他井砂岩段随深度减小,油质逐渐变重。

表1 涪陵地区凉高山组原油族组分及物理性质Table 1.Group compositions and physical properties of oil from Lianggaoshan formation in Fuling area

2.3 油气藏类型

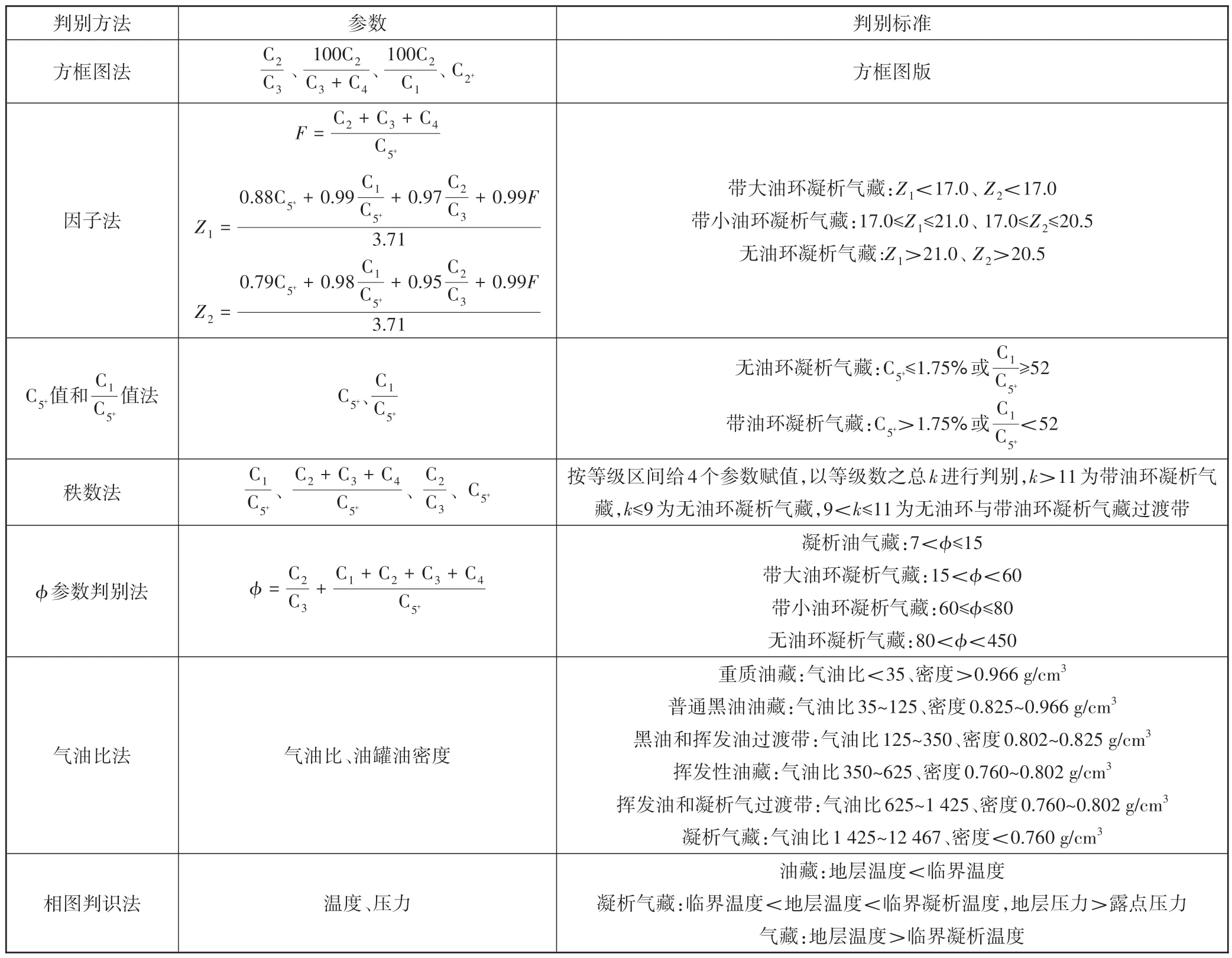

涪陵地区凉高山组油气性质复杂,根据前期试井结果,TL601 井以产油为主,Z1HF 井和TL202 井几乎不产油,其他井为原油和天然气同产,且以产天然气为主,气油比为235.00~320 000.00,难以利用气油比准确判别油气藏流体相态及类型。油气藏流体相态的有效判识是油气藏成因研究的重要内容,本文综合前人研究成果,总结了凝析气藏相态类型判别方法及标准(表2),基于涪陵地区凉高山组19 个天然气轻组分资料,通过天然气组分计算法及PVT 流体相态模拟实验法,对该地区凉高山组油气藏类型进行了综合判识。

表2 凝析气藏相态类型判别方法及标准(据文献[9]和文献[10]修改)Table2.Methods and criteria for discrim inating phase states of condensategas reservoirs(modified from References[9]and[10])

通过方框图法、ϕ参数判别法和气油比法综合判断,凉高山组为凝析气藏。通过因子法、C5+值和C1/C5+值法及秩数法综合判别,凉高山组为无油环凝析气藏。

PVT 流体相态模拟实验是判断流体相态最为准确的方法,涪陵地区凉二段和凉三段气藏原始地层压力为13.600~31.450 MPa,压力系数为0.63~1.21,地层温度为59.00~74.44 ℃,为低压—常压气藏。根据2口典型井FL1 井和TY1 井的PVT 流体相态模拟实验结果,凉高山组气藏为凝析气藏,FL1 井地层温度处于临界温度和临界凝析温度之间,地层压力与露点压力相近,为近临界态凝析气藏,凝析油含量较高,TY1井地露压差相对较大,凝析油含量相对较低(图3)。

2.4 气油比差异分析

2.4.1 热演化程度

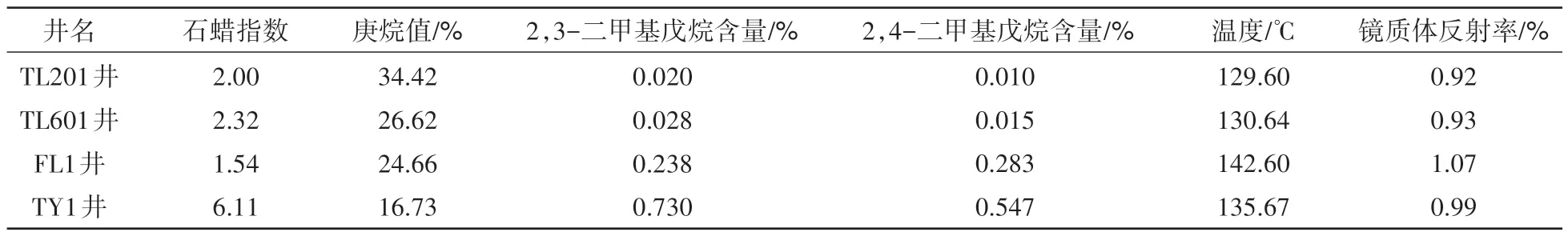

通过原油色谱质谱实验获得轻组分(C1—C7)含量,开展原油成熟度分析。石蜡指数及庚烷值是应用最为广泛的轻烃成熟度参数,一般石蜡指数小于2,庚烷值小于20%,为低成熟原油;成熟—高成熟阶段原油的石蜡指数为2~10,庚烷值为20%~40%;石蜡指数大于10,庚烷值大于40%,为过成熟原油[11]。凉高山组原油石蜡指数为2.00~6.11,庚烷值为16.73%~34.42%,为成熟—高成熟原油(图4)。

依据Mango 参数(2,4-二甲基戊烷/2,3-二甲基戊烷)与烃类生成温度(T)的函数方程:T=140+15ln(2,4-二甲基戊烷/2,3-二甲基戊烷),可计算出油气生成时的最大温度,利用温度推算相应的镜质体反射率Ro=0.012 3T-0.676 4[12-13]。计算结果表明,研究区原油生成温度为129.60~142.60 ℃,镜质体反射率为0.92%~1.07%(表3),均表明原油为干酪根成熟阶段产物,井间具有一定程度的成熟度差异。

表3 利用轻组分判断原油成熟度Table 3.Oil maturity discrimination by light hydrocarbon components

Radke 等基于菲系列化合物的分布,建立了甲基菲指数(MPI)与镜质体反射率之间的关系:MPI=1.5×(3-甲基菲+2-甲基菲)/(无取代基菲+9-甲基菲+1-甲基菲),Ro=0.6MPI+0.40(镜质体反射率为0.65%~1.35%)[14]。利用原油芳香烃色谱质谱获取菲系列化合物含量计算,TL201井甲基菲指数为1.05,镜质体反射率为1.03%;Z1HF 井甲基菲指数为1.30,镜质体反射率为1.18%。TL201 井测试获日产气5 129.56 m3,日产油0.75 m3,气油比为6 839.00;Z1HF 井测试获日产气6.00×104m3,自2021年2月开始试采,截至2021年8月31日,累计产气256.10×104m3,累计产油7.05 m3,平均日产气1.41×104m3,平均日产油0.75 m3,气油比为18 800.00。由此可见,烃源岩热演化程度决定了凝析气藏凝析油含量和气油比。2020年,普光地区普陆3井在千佛崖组测试获日产气13.00×104m3,产微量凝析油,气油比为356 621.00,其原因是普光地区千佛崖组烃源岩热演化程度高,镜质体反射率为1.77%~2.04%。

2.4.2 现今压力系统

凝析气藏受温度和压力的影响,流体相态可以发生转变,稳定的温压系统是凝析气藏保存的关键因素,随着地层抬升剥蚀产生的压力变化,也可能是导致凝析气藏气油比差异的重要原因。2021 年,平昌地区平安1 井在凉高山组测试获日产油112.80 m3,日产气11.45×104m3,示踪剂显示,87%的天然气产自砂泥岩互层段及砂岩段,原油主要产自优质页岩段。

涪陵地区TY1 井湖相页岩与FL1 井河道砂岩测试段在纵向上紧邻,TY1 井日产气7.50×104m3,日产油9.80 m3,气油比为7 653.06;FL1井日产气2.65×104m3,日产油6.70 m3,气油比为3 955.22。虽2 口井产出原油性质相似,烃源岩热演化程度接近,但页岩气油比却高于河道砂岩,具有与平安1井完全相反的特点,其原因可能与现今压力系统的差异有关。

FL1 井现今地层压力为21.791 MPa,压力系数为0.82,TY1井现今地层压力为31.450 MPa,压力系数为1.21,TY1 井PVT 流体相态模拟实验测得露点压力为27.540 MPa,具有一定的地露压差。页岩层的自封闭性导致产层段压力系统稳定,流体可始终保持凝析气相。而FL1 井PVT 流体相态模拟实验测得露点压力为21.790 MPa,现今地层压力与露点压力基本一致。受后期构造抬升引起的孔隙回弹作用及轻组分逸散作用影响,砂岩段压力降低,形成近临界态凝析气藏,当地层试采流体被采出后,压力进一步下降,导致地层中部分流体转变为油相,凝析气藏中凝析油含量增加,气油比降低,现今压力系统的差异可能是造成2口井气油比差异的主要原因。

热演化程度及现今压力系统是造成凝析气藏气油比差异的主因。凉高山组凝析气藏为近源成藏,成藏时相对深埋区烃源岩热演化程度较高,形成低凝析油含量的凝析气藏,气油比高。现今保存条件较好的相对高压区,地露压差较大,凝析油不易析出,气油比高。

3 凝析气藏成因

3.1 原生成因

依据形成时的相态及成藏过程,可将凝析气藏划分为原生型及次生型。前者的烃源岩中生烃产物为凝析气,在运聚成藏过程中,烃组分、相态基本保持初始状态。凝析气是腐泥型干酪根高成熟阶段(镜质体反射率为1.30%~2.10%)的产物,对于腐殖型干酪根,镜质体反射率为0.80%~1.30%是凝析油气形成的主要阶段[15]。研究区凉二段湖相优质页岩发育,烃源岩有机质类型以Ⅱ2型为主,Ⅱ1型和Ⅲ型次之,现今镜质体反射率为1.05%~1.46%,该阶段属于偏腐殖型干酪根成熟—高成熟阶段,轻质原油、凝析油和湿气同产。可见,涪陵地区凉高山组凝析气藏具有原生成因的特征。

3.2 次生成因

次生凝析气藏按其成因又可以划分为蒸发分馏型、气侵富化型、原油裂解型、逆蒸发成因型等多种类型。可以依据凝析气与凝析油组分、成熟度和来源判别凝析气藏成因[16]。

(1)原油裂解成因 在含油气盆地中,干酪根裂解成气和原油裂解成气是2 种主要的天然气形成机制,前人研究表明,早期油藏中聚集的低成熟原油,随着埋深增大,温度、压力增高,在地层温度大于160 ℃,镜质体反射率大于1.30%时,可能发生二次裂解,干酪根裂解气和原油裂解气在天然气组分及碳同位素方面具有一定差异,从ln(C2/C3)与ln(C1/C2)的关系可以看出(图5a),涪陵地区以干酪根裂解气为主。2 种成因的天然气碳同位素具有不同的分流效应[18],(δ13C2-δ13C3)与C2/C3的关系同样指示了原油裂解气的存在(图5b),按现今镜质体反射率推算,凉高山组历史最高地温达到160 ℃,具有原油裂解成气的可能,油气主成藏期的相对深埋区地温较高,成熟度较高,可能更有利于天然气形成。

(2)蒸发分馏作用 在油气运移过程中,由于温度和压力的降低,气态烃从油相体系中分离出来形成凝析气,多发生于油气沿断层向浅部运移的过程中。随着蒸发分馏作用不断增强,轻组分不断分异并运移出去,该类凝析气具有较高的正庚烷/甲基环己烷比值,较低的源岩苯烃和储集层正庚烷比值[19]。涪陵地区凉高山组凝析气藏主要为近源成藏,烃源岩和储集层紧邻发育,向斜区断层发育有限,油气难以实现纵向长距离运移。实测原油样品地球化学指标同样证明,凉高山组凝析气藏无蒸发分馏作用发生(图6)。

(3)气侵富化成因 气侵富化成因多指晚期形成的凝析气和干气不断侵入早期油藏,使油溶解于气,导致早期油气藏相态转变为凝析气相。该类凝析气藏多具有多期成藏、天然气成熟度远大于原油成熟度的特点[20]。涪陵地区凉高山组天然气碳同位素特征显示,天然气主要来源于凉高山组页岩,热演化程度相对较低,未发生天然气混源充注现象(图7a)。通过实验室模拟及样品分析数据,建立了天然气甲烷碳同位素与镜质体反射率的关系式:lgRo=0.04δ13C1+1.7[20-22]。依据该公式计算,TL201 井、TL601 井、FL1 井和TY1井天然气生成阶段的镜质体反射率分别为0.69%、0.82%、0.68%和0.89%,利用该公式计算的镜质体反射率偏小。采用δ13C1—δ13C2图版分析,涪陵地区凉高山组天然气镜质体反射率主要为0.80%~1.00%,普遍小于1.20%,天然气与原油为烃源岩同一热演化阶段的产物,其镜质体反射率约为1.00%(图7b)。流体包裹体分析同样表明,凉高山组流体包裹体均一温度具有明显的单峰特征,指示着单期油气充注,因此研究区凝析气藏受气侵富化作用影响较小。

综上所述,川东南涪陵地区凉高山组气藏以无油环凝析气藏为主,多为近源成藏,运移距离短,无明显蒸发分馏及气侵富化作用,以原生型凝析气藏为主,在局部深埋区可能存在少量原油裂解气,随构造抬升及温度和压力降低,地层压力趋近或小于露点压力时,可能形成带油环凝析气藏或凝析气顶油藏。

4 凝析气藏形成机制

4.1 油气充注期次

涪陵地区凉高山组砂岩中发育多种类型的流体包裹体,包括气液烃包裹体、液烃包裹体、沥青包裹体、盐水包裹体等,包裹体以不规则状和椭圆状为主(图8a—图8d)。液烃包裹体和气液烃包裹体产状相对单一,主要存在于石英颗粒及石英愈合裂缝中,少量分布于碳酸盐胶结物中,在荧光下显示为亮蓝白色(图8e、图8f)。

与液烃包裹体和气液烃包裹体伴生的盐水包裹体均一温度峰值集中在100~140 ℃,温度呈连续变化且只有一个峰值,未见多期次油气充注。单井埋藏史和热演化史分析表明,凉高山组天然气藏主要油气充注期为晚侏罗世末期,镜质体反射率为0.70%~1.00%(图9),因此,凉高山组凝析气藏为凉二段湖相页岩成熟阶段形成的原生成因凝析油气充注成藏,此阶段轻质油和凝析油气同产。

4.2 凝析气藏演化过程

综合构造演化及生烃史,将涪陵地区凉高山组油气成藏演化大致划分为3个阶段。

(1)晚侏罗世早期 该时期盆地相对稳定,侏罗系凉二段优质页岩进入低成熟期,镜质体反射率为0.50%~0.70%,开始少量生排烃,形成早期油气聚集,此时未形成大规模气藏。

(2)晚侏罗世末期—晚白垩世 随地层持续深埋,凉二段优质页岩热演化程度逐渐提高,镜质体反射率为0.70%~1.30%,开始进入生烃高峰,大量凝析油、湿气随页岩排烃作用,运移至规模较大、物性较好的河道砂岩储集层中聚集成藏,大量油气持续充注,凉高山组形成异常高压。当地层温度处于临界温度与临界凝析温度之间,地层压力大于露点压力,发生逆蒸发作用,凝析油逐渐溶解于湿气中,早期凝析气藏形成。

(3)晚白垩世—现今 受燕山运动及喜马拉雅运动影响,涪陵地区持续抬升剥蚀,形成现今拔山寺向斜被周边高陡背斜夹持的构造形态,上覆地层剥蚀导致孔隙空间扩容,此时随温度和压力降低,生烃作用逐渐停止,由于骨架空间扩容大于流体扩容,流体压力下降,在砂岩段形成异常低压。同时,由于部分河道连通至高陡构造,在渗透性砂岩体输导作用下,局部可能存在轻烃逸散作用,进一步导致压力下降。页岩具有良好的自封闭性,因此,现今地层压力普遍高于砂岩段。由于低压系统逐渐形成,砂岩段凝析油溶解度降低,原生凝析气藏凝析油含量增加,在保存条件较差的低压区,可能形成带油环凝析气藏或挥发性油藏。

4.3 凝析气藏分布规律

(1)凉二段成熟—高成熟页岩生烃中心控制凝析气藏分布 凉二段下亚段优质烃源岩厚度大,品质好。TY1 井钻遇25.2 m 厚的灰黑色页岩,总有机碳含量为0.47%~3.06%,平均为1.56%;镜质体反射率为1.01%~1.41%,平均为1.14%,有利于凝析油气大量形成。成藏期向斜深洼区热演化程度相对较高,生烃能力强,有利于高气油比凝析气藏形成,储集层含气性好。纵向上紧邻烃源岩的有利河道砂岩,油气运移距离短,成藏效率高。依据该思路部署的FL1 井已获得勘探突破,试采效果良好。

(2)优势相带对凝析气藏规模具有控制作用 凉二段—凉三段沉积期,水体变浅,涪陵地区发育多期次水下分流河道砂岩,与湖相页岩接触面积大,输导条件优越,具有有利成藏条件。在油气源充足的情况下,多期次河道砂岩普遍含气,河道规模控制凝析气藏规模,优选规模较大的河道砂岩中心部位开展勘探工作,更有利于获得高产油气。

(3)保存条件影响凝析气藏相态 局部高压区的地露压差较大,凝析油不易析出,气油比高,低压系统不利于凝析气藏保存,地露压差小,反凝析作用强,不利于凝析油气产出。同时,低压储集层压裂液返排率低,自喷生产难度大,需要采取相关增产助排措施,生产成本高。因此,整体低压背景中的常压—高压区为凝析气藏有利的勘探目标。

5 结论

(1)涪陵地区凉高山组原油具有中黏度、中凝固点和高含蜡量的特征,天然气为湿气,原油轻组分特征及天然气碳同位素特征表明,凝析油及天然气均为凉高山组湖相页岩成熟阶段的产物。

(2)热演化程度及现今压力系统的差异,是造成涪陵地区凉高山组凝析气藏气油比差异的主要原因。成藏时相对深埋区烃源岩热演化程度较高,形成低凝析油含量的凝析气藏,气油比高。现今保存条件较好的相对高压区,地露压差较大,凝析油不易析出,气油比高。

(3)对于此类近源成藏的原生成因凝析气藏,建议加强成藏期古构造及现今保存条件研究,在成藏期相对深埋的洼陷区与现今高压的叠合区,寻找与高热演化烃源岩紧邻发育的河道砂岩作为有利的勘探目标。