晾晒时间和青贮时间对青贮玉米发酵品质的影响

2022-07-23代微然李舒琦马向丽

王 辉,代微然,孙 璇,李舒琦,任 健,马向丽

(1.云南农业大学动物科学技术学院,云南 昆明 650201;2.云南农业大学科学技术处,云南 昆明 650201)

青贮玉米单位面积干物质产量高、适口性好、宜于机械化作业,在全世界被广泛应用于奶牛、肉牛、绵羊和山羊等反刍家畜的养殖[1]。 随着我国家畜养殖规模的不断扩大, 青贮玉米在牛羊等反刍家畜的养殖中越来越受到重视, 成为日粮中不可缺少的组成部分[2]。据不完全统计,2020 年我国的青贮玉米种植面积近170 万hm2,但青贮玉米的种植面积和产量与畜牧业发达国家相比仍然有一定差距。大力发展玉米青贮饲料、提高青贮品质是实现我国畜牧业高质量发展的路径之一[3-4]。 青贮作为青绿饲料的贮藏方法,具有减少饲草养分损失、有利于家畜对营养物质消化吸收、 调整饲草供应结构等作用。 玉米秸秆青贮品质对畜产品质量有直接影响。研究表明,青贮玉米的发酵品质受收获期的影响,收获过早或过晚,都会影响青贮品质[5]。全株玉米在乳熟初期青贮,干物质积累较少,含水量高,青贮效果不佳;在蜡熟期收获,则营养成分损失过多,影响青贮品质[6]。 水分含量是决定青贮饲料制作成功与否的关键因素, 理论上青贮原料的水分含量控制在60%~70%为宜[7]。然而,在云贵高原,降雨时间及降雨量的分布特别集中,植株原料的水分含量时常超过适宜的范围, 不得不通过晾晒等形式降低水分含量。 是将原料粉碎之后晾晒,还是将玉米秸秆直接晾晒,另外,晾晒时间长短是否会影响青贮原料发酵品质, 目前这些问题仍然不清楚。 为此,笔者于2020 年9 月在云南省昆明市开展试验,以全株玉米为青贮原料,通过晾晒方式控制含水量, 研究青贮玉米原料水分含量及青贮时间对青贮品质的影响, 以期为该地区选择合适的玉米全株青贮方式提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于云南省昆明市宜良县南羊镇(24°30′36"N,102°58′22"E),海拔1 680 m,属北亚热带季风气候。 降雨集中在5—9 月,气温年差较小,日差较大,年平均气温16.3 ℃。

1.2 试验材料

青贮玉米品种为“曲辰9 号”,于2020 年5 月25 日在试验地穴播,行距40 cm,株距25 cm。每穴3 粒种子,播深2~3 cm,成活后在3 叶期间苗或定苗,每穴留2 株。 试验期间施肥、浇水、除草、病虫害防治等田间管理与大田生产保持一致。

1.3 试验设计

将乳熟末期的全株玉米用粉碎机切成1~3 cm的小段后在阴凉处摊开,分别晾晒1、2、3、4 d,以未经晾晒(0 d)的原料作为对照(CK)。将晾晒不同时间的原料装入青贮塑料桶(直径15 cm,高28 cm,容积5 L),边装填边压实,装满后用封口膜密封保存,每桶重量约为5 kg。 青贮发酵时间分别为60、90、120 d。 试验设15 个处理,每个处理重复3 次,共45 桶。 常温条件下,青贮60、90、120 d 时进行发酵品质测定,桶打开后采用多点随机取样。

1.4 测定分析指标及方法

1.4.1 含水量

1.4.1.1 青贮原料含水量

将10 g 粉碎的原料在105 ℃杀青30 min 后,65 ℃烘至恒重测得。

1.4.1.2 青贮后含水量

在完成60、90、120 d 青贮发酵后, 取青贮饲料10 g 在105 ℃杀青30 min 后,65 ℃烘至恒重测得。

1.4.2 青贮料浸出液pH 值

将25 g 青贮样品置于225 mL 蒸馏水中,4 ℃浸提24 h 后用酸度计测定。

1.4.3 青贮氨态氮 (ammonia nitrogen,AN)、乳酸及挥发性脂肪酸含量

氨态氮含量采用苯酚—次氯酸钠比色法测定。乳酸、挥发性脂肪酸(乙酸、丙酸、丁酸)含量采用安捷伦(Agilent 1100)高效液相色谱仪测定,所用色谱柱型号为KC-811(8 mm×300 mm)[8]。

1.4.4 青贮常规营养成分含量

将青贮样品置于烘箱中烘干至恒重。 粗蛋白(crude protein,CP) 含量采用凯氏定氮法测定;酸性洗涤纤维(acid detergent fiber,ADF)和中性洗涤纤维(neutral detergent fiber,NDF)含量采用范氏法(Van soest)测定;可溶性碳水化合物(water soluble carbohydrate,WSC)含量采用蒽酮—硫酸法测定[9-13]。

1.4.5 V-Score 评分体系

根据氨态氮、乙酸、丙酸、丁酸含量对青贮发酵品质进行综合评价(见表1)。 评分标准中,总评分(V-Score)81~100 分为优,60~80 分为一般,<60分为差[14]。

表1 V-Score 评分体系计算方法及评分标准 单位:分

1.5 数据分析

利用SPSS 22.0 统计学软件进行单因素和两因素方差分析,并用Student-Newman-Keuls 法对各项指标进行多重比较,P<0.05 表示差异显著;利用Sigmaplot 14.0 软件作图。

2 结果与分析

2.1 晾晒时间对青贮玉米原料含水量的影响

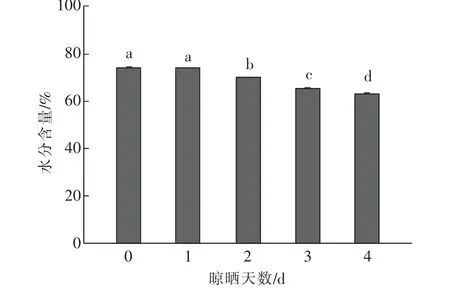

青贮玉米收获粉碎后的含水量为74.33%,通过晾晒使其含水量降低。 晾晒1 d 后,青贮玉米含水量未显著(P>0.05)降低,晾晒2、3、4 d 后含水量显著(P<0.05)下降(见图1)。

图1 青贮玉米晾晒不同时间后的含水量变化

2.2 晾晒时间和青贮时间对青贮含水量、pH 值及氨态氮含量的影响

晾晒时间和青贮时间均显著(P晾晒天数<0.05,P青贮时间<0.05)影响了玉米青贮的含水量、pH 值及氨态氮含量, 且晾晒天数和青贮时间对含水量及pH 值均存在交互作用 (P晾晒天数*青贮时间<0.05)(见表2)。 就含水量而言,在同一晾晒天数下,随着青贮时间的增加整体呈减少趋势:晾晒0(CK)、1、2、3 d 时,青贮90 d 的含水量均低于(P>0.05)青贮60 d;晾晒0(CK)、1、3、4 d 时,青贮120 d 的含水量均低于(P>0.05)青贮90 d,其中,晾晒3 d 时差异达到显著(P<0.05)水平;晾晒0(CK)、1、2、3、4 d 时,青贮120 d 的含水量均低于青贮60 d,晾晒0 d(CK)和3 d 时差异达到显著(P<0.05)水平。 在同一青贮时间条件下, 原料晾晒处理降低了青贮含水量:青贮60、90 d 时,晾晒2、3、4 d 后的含水量均显著(P<0.05)低于晾晒0 d(CK)和晾晒1 d,晾晒4 d 后的含水量显著(P<0.05)低于晾晒2、3 d;青贮120 d 时,晾晒1、2、3、4 d 后的含水量均显著(P<0.05)低于晾晒0 d(CK),晾晒3、4 d 后的含水量显著(P<0.05)低于晾晒1、2 d。

表2 玉米晾晒后青贮不同时间的含水量、pH 值及氨态氮含量

除晾晒0 d(CK)外,在同一晾晒天数下,随着青贮时间的增加pH 值整体呈先升高、后降低的趋势:晾晒0(CK)、2、3、4 d 时,青贮90 d 的pH 值均显著(P<0.05)高于60 d;晾晒1、2、3 d 后,青贮120 d 的pH 值均显著(P<0.05)低于90 d。 原料晾晒处理提高了青贮的pH 值, 青贮60、90 d 时,晾晒1、2、3、4 d 的pH 值显著(P<0.05)高于CK;青贮120 d 时,晾晒3、4 d 的pH 值显著(P<0.05)高于CK。

在同一晾晒天数下, 随着青贮时间的增加氨态氮含量呈先大幅降低而后小幅升高的趋势:晾晒0(CK)、1、2、3、4 d 时,青贮90 d 的氨态氮含量均低于60 d,晾晒0(CK)、1、3 d 时差异达到显著(P<0.05)水平,同时,5 个晾晒时间下,青贮120 d的氨态氮含量均高于90 d, 但均未达到显著(P>0.05)水平。 整体来看,随着晾晒天数的增加,氨态氮含量有整体升高的趋势:青贮60、90 d 时, 氨态氮含量随着晾晒天数的增加而先少量减少后增加;青贮120 d 时,氨态氮含量随晾晒天数的增加而增加, 晾晒4 d 的显著 (P<0.05) 高于晾晒0(CK)、1、2、3 d。

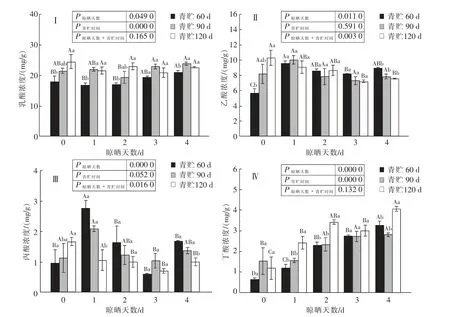

2.3 晾晒时间和青贮时间对挥发性脂肪酸含量的影响

晾晒时间和青贮时间对乳酸、 丁酸含量产生了显著影响(P晾晒天数<0.05,P青贮时间<0.05)。 而晾晒天数和青贮时间对乙酸和丙酸存在交互作用(P晾晒天数* 青贮时间<0.05)(见图2),对乳酸和丁酸含量无交互作用(P晾晒天数*青贮时间>0.05)。

图2 青贮玉米晾晒后青贮不同时间的挥发性脂肪酸含量

就乳酸而言,在同一晾晒天数下,乳酸含量随着青贮时间的增加整体呈上升趋势:晾晒0(CK)、1、2、3、4 d 时,青贮90 d 的乳酸含量均高于60 d,除晾晒3d 外青贮120d 的乳酸含量均显著(P<0.05)高于60 d;仅在晾晒0(CK)、2 d 时,青贮120 d 的乳酸含量高于青贮90 d;在晾晒1、3、4 d 时,青贮120 d 的乳酸含量低于青贮90 d。原料晾晒处理对乳酸含量的影响并无明显相关性: 青贮60 d 时,晾晒0(CK)、1、2 d 时的乳酸含量显著(P<0.05)低于晾晒4 d;青贮90 d 时,晾晒2 d 的乳酸含量低于晾晒3、4 d;青贮120 d 时,晾晒处理对其无显著影响(P>0.05)。

就乙酸而言,同一晾晒天数下,青贮时间对其含量的影响无明显相关性:晾晒0 d 时,青贮90 d的乙酸含量高于青贮60 d, 青贮120 d 的乙酸含量显著(P<0.05)高于青贮60 d;但在晾晒1、2、3、4 d 时,青贮60、90、120 d 的乙酸含量无显著差异(P>0.05)。 原料晾晒处理对乙酸含量的影响整体呈先上升后降低的趋势:青贮60、90 d 时,晾晒1 d 的乙酸含量均高于0(CK)、2、3、4 d;青贮120 d时,随着青贮天数的增加逐渐降低。

就丙酸而言,同一晾晒天数下,青贮时间对丙酸含量的影响无明显相关性:晾晒1、2、4 d 时,丙酸含量随着青贮时间的增加而逐渐降低;相反,在CK 中,丙酸随着青贮时间的增加而增加,但并无显著差异(P>0.05)。 原料晾晒处理对丙酸含量的影响整体呈先上升后降低的趋势: 青贮60、90 d 时,晾晒1 d 的丙酸含量均高于CK、2、3、4 d;青贮120 d 时,晾晒1、2、3、4 d 的丙酸含量均低于0 d(CK)。

就丁酸而言,同一晾晒天数下,青贮时间对丁酸含量的影响整体呈上升趋势:晾晒0(CK)、1、2、3、4 d 中青贮120 d 的含量高于60 d。 原料晾晒处理对丁酸含量的影响整体呈上升趋势: 在青贮60、90 d 时,随着晾晒天数的增加,丁酸的含量呈上升趋势;青贮120 d 时,晾晒0~2 d 的丁酸含量呈上升趋势, 晾晒3 d 时的丁酸含量略低于晾晒2 d 时,在晾晒4 d 时丁酸含量达最高值。

2.4 晾晒时间和青贮时间对常规营养成分含量的影响

由表3 可知,就可溶性糖而言,同一晾晒天数下, 青贮时间对可溶性糖含量的影响整体呈先上升后降低的趋势:除晾晒3 d 外,晾晒0(CK)、1、2、4 d 中青贮90 d 的可溶性糖含量高于60 d,但均未达到显著水平(P>0.05);晾晒0(CK)、1、2、4 d中青贮120 d 的可溶性糖含量低于90 d,仅在CK时达到显著水平(P<0.05)。 原料晾晒处理对可溶性糖含量的影响整体呈下降趋势: 青贮60 d 时,CK 的可溶性糖含量显著高于晾晒1、2、3、4 d;青贮90 d 时,CK 的可溶性糖含量最高,随着晾晒天数的增加其含量先降低后上升;在青贮120 d 时,晾晒0~2 d 的可溶性糖含量呈下降趋势。

表3 青贮玉米晾晒后青贮不同时间的常规营养成分含量

就粗蛋白而言,同一晾晒天数下,青贮时间对粗蛋白含量的影响整体呈先降低后上升的趋势:晾晒0(CK)、1、3、4 d 中青贮90 d 的粗蛋白含量低于60 d,晾晒0(CK)、1 d 时差异达到显著水平(P<0.05);晾晒0(CK)、1、3、4 d 时,青贮120 d的粗蛋白含量高于90 d, 仅晾晒1、4 d 时达到显著水平(P<0.05)。 青贮时间相同的条件下,原料晾晒处理对粗蛋白含量的影响整体呈升高趋势:青贮60 d 时, 晾晒1、2 、3、4 d 的粗蛋白含量均高于晾晒0(CK)d,但无显著差异(P>0.05);青 贮90、120 d 时, 晾晒3、4 d 的粗蛋白含量显著高于晾晒0(CK)d。

就粗灰分而言,同一晾晒天数下,青贮时间对粗灰分含量的影响整体呈增加的趋势: 晾晒0(CK)、1、4 d 时, 青贮90 d 的粗灰分含量均高于60 d,仅在晾晒4 d 时差异显著(P<0.05);晾晒0(CK)、3、4 d 时, 青贮120 d 的粗灰分含量均高于60 d,晾晒3、4 d 时达到显著(P<0.05)水平。 青贮60、90、120 d,随着原料晾晒天数的增加,粗灰分含量均为先上升后降低。

就NDF 而言,同一晾晒天数下,青贮时间对其含量的影响整体呈先上升后降低的趋势:晾晒0(CK)、1、2、3 d 时,青贮90 d 的NDF 含量高于60 d,晾晒0(CK)、1 d 时差异显著(P<0.05);晾晒0(CK)、2、3、4 d 时,青贮120 d 的NDF 含量低于90 d,晾晒2、3、4 d 时差异都达到了显著(P<0.05)水平。 青贮60、90 d 时,同一青贮时间相比,随着原料晾晒天数的增加,NDF 含量均为先降低后上升,原料晾晒处理对NDF 含量的影响呈现先减少后增加的趋势; 青贮120 d 时, 晾晒2、3、4 d 的NDF 含量显著低于晾晒0、1 d, 晾晒2 d 时NDF含量最低,与其他组的差异达显著水平。

就ADF 而言,同一晾晒天数下,晾晒0(CK)、4 d 时,ADF 含量随着青贮天数的增加先上升后降低;晾晒1、2、3 d 时,ADF 含量随着青贮天数的增加而增加。青贮时间相同的条件下,原料晾晒处理对ADF 含量的影响无显著相关性:青贮60 d 时随着原料晾晒天数的增加,NDF 含量均为先降低后上升; 青贮90 d 时, 随着原料晾晒天数的增加NDF 含量整体呈增加趋势;120 d 时随着原料晾晒天数的增加,NDF 含量均为先增加后减少。

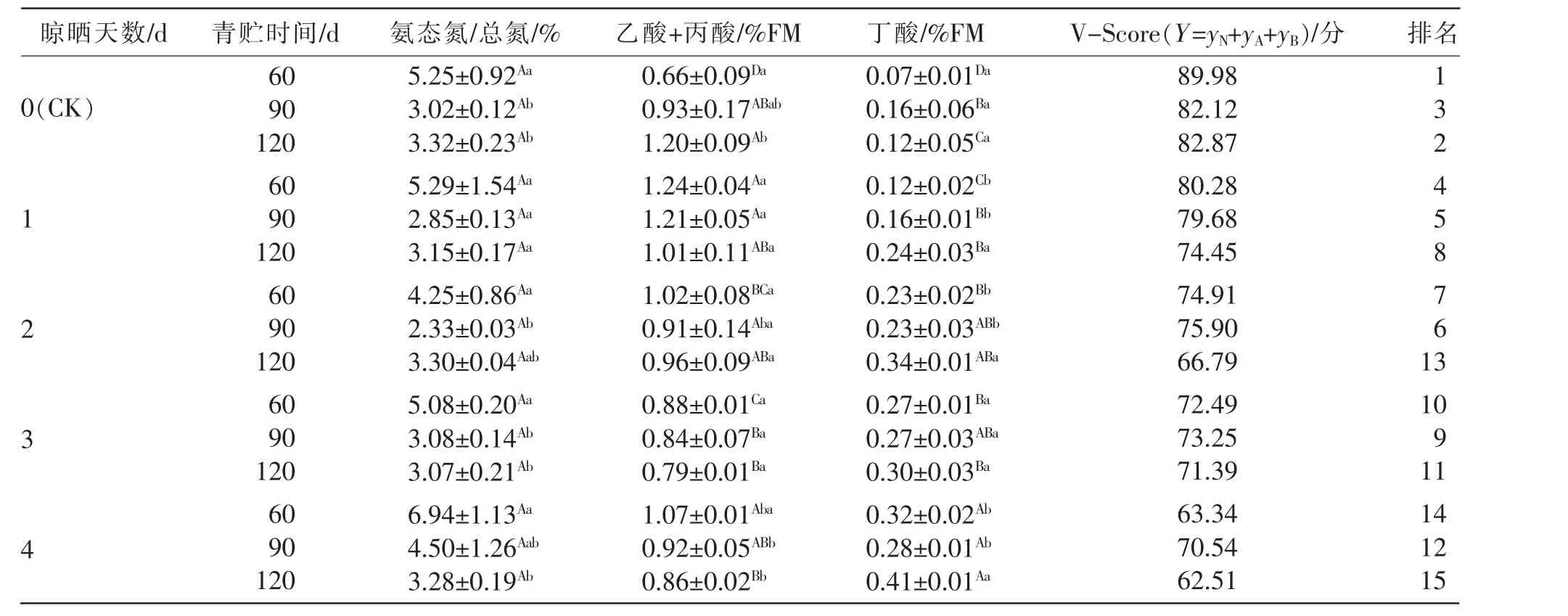

2.5 晾晒时间和青贮时间对发酵品质的影响

利用氨态氮、乙酸、丙酸、丁酸含量开展VScore 分析, 发现青贮玉米发酵品质评价等级达到优的为CK 处理,即粉碎后没有晾晒的处理,青贮60、90、120 d 时,CK 处理的V-Score 值均高于其他晾晒处理(见表4)。原料晾晒以后,随着晾晒和青贮时间的延长,青贮玉米发酵品质整体呈降低趋势;尤其是晾晒4 d 后,青贮品质发生了大幅度降低, 青贮60、90、120 d 时,V-Score 值在所有晾晒处理中均为最低值,接近评价等级为差的标准。

表4 不同处理下青贮玉米发酵品质的V-Score 评价

3 讨论

3.1 晾晒时间和青贮时间对青贮玉米发酵品质的影响

发酵品质影响着青贮饲料的质量, 含水量又是影响青贮玉米发酵品质的重要因素, 水分含量过高会导致原料霉烂。 适时收获或晾晒是减少水分的重要措施。 试验中,晾晒2、3、4 d 处理使青贮玉米含水量显著下降, 说明晾晒显著提高了干物质的含量, 有利于减少发酵过程中汁液的流出。

发酵品质优良的青贮饲料pH 值为3.8~4.2[15],pH 值越低青贮饲料的质量越高[16]。 青贮玉米粉碎后进行晾晒,从青贮60、90、120 d 来看,pH 值的变化基本呈现由低到高再降低的趋势, 与苜蓿青贮过程中pH 值变化基本一致[17],且总体均低于4.2。氨态氮常用于衡量青贮玉米中蛋白质和氨基酸的降解速度,家畜对其利用率较低,氨态氮含量与品质呈负相关[17-19]。 试验中发现随着青贮时间的延长氨态氮的含量呈降低趋势。

乳酸是由青贮发酵过程中乳酸菌活动产生的有益物质,可使青贮饲料长期保存[20]。它是可溶性糖在发酵后产生的主要有机酸之一, 可降低青贮玉米饲料的pH 值,抑制有害菌的生长[21],乳酸含量越高,青贮玉米的质量越高。试验发现在所有处理中随着青贮时间的延长乳酸含量呈增加趋势。与之相伴的是可溶性糖含量的减少,CK 处理下青贮60 d 和90 d 糖含量无显著差异,不过二者均显著高于青贮120 d。 相反,丁酸是腐败菌丁酸梭菌发酵的产物,以消耗大量蛋白质为代价,会影响家畜的健康;此外,丁酸梭菌发酵还会产生有毒的氨基化合物和胺类,严重影响青贮的气味,影响适口性,降低家畜采食量[22]。试验中,晾晒1 d、晾晒2 d和晾晒4 d 青贮120 d 处理的丁酸含量显著高于60 d;且观察到,丁酸的含量随着晾晒天数的增加呈上升趋势, 说明粉碎后晾晒会加速蛋白质的分解,降低营养价值,这一点从粗蛋白的含量变化中可以得到证实。

利用氨态氮、乙酸、丙酸、丁酸开展V-Score分析,发现青贮玉米发酵品质优的为CK,即粉碎后没有晾晒的处理,无论是青贮60 d 还是90 d 或120 d,均高于其他晾晒处理。 晾晒以后,随着晾晒和青贮时间的延长, 青贮玉米发酵品质呈降低趋势,尤其是晾晒4 d 后青贮品质大幅度降低,接近差的标准。 主要可能是晾晒后pH 值高,乳酸生成较少,适合有害菌的生存和繁殖,产生大量丁酸,降低适口性,品质下降。 另外,还与蛋白质在晾晒过程中加速降解有关。

3.2 晾晒时间和青贮时间对青贮玉米常规营养成分含量的影响

可溶性糖即为可溶性碳水化合物, 是青贮发酵中乳酸菌的主要能量物质, 是评定饲料质量的一种营养成分。 该试验显示,在CK 处理下,青贮60 d 和90 d 可溶性糖含量无显著差异,均显著高于青贮120 d。酸性洗涤纤维和中性洗涤纤维决定了饲草的饲用价值。 ADF、NDF 的含量越低,青贮饲料的适口性越好,利于食草动物的消化[23-24]。 试验中NDF、ADF 含量受到了晾晒时间和青贮时间的影响, 不过变化趋势不同。 CK 中, 青贮90 d、120 d 处理的NDF 含量显著高于60 d 处理,相反,在晾晒2、3、4 d 后NDF 含量发生了降低, 原因可能是晾晒中有氧微生物作用时间较长, 加速蛋白质分解的同时促进了细胞壁的降解。

4 结论

收获青贮玉米后, 在不晾晒处理下进行青贮60 d, 综合品质较高。 在青贮玉米原料含水量为74%时, 不建议将原料粉碎之后通过晾晒形式降低含水量再青贮。