解剖性痔切除半闭锁缝合联合痔上黏膜结扎术治疗混合痔的临床疗效观察*

2022-07-20袁可雷银福陈丽娜余乐来刘欢沈庆波黄琪裴熹

袁可,雷银福,陈丽娜,余乐来,刘欢,沈庆波,黄琪,裴熹

乐山市人民医院肛肠科 四川 乐山 614000

痔是临床常见肛门良性疾病,发病率高,2013—2014年的城市居民肛肠常见疾病流行病学调查结果显示,痔的发病率为50.28%[1],其中混合痔较为常见,其以便血及痔核脱出为主要临床表现,混合痔以手术治疗为主[2]。传统的外剥内扎术,即Milligan-Morgan开放式痔切除术,是治疗混合痔的经典术式。传统手术剥离组织较多、创面大,术后容易导致剧烈疼痛、切缘水肿、肛门狭窄、痔核脱落期大出血等并发症[3],并且因保留皮桥而出现残余皮赘过多或肛管皮肤损伤过大导致瘢痕愈合,严重影响美观。近年来,随着微创外科及精准手术操作理念的发展,探索更加安全、更少并发症的痔切除微创手术方式具有重要的临床意义,受RPH术治疗痔病原理的启发[4],笔者团队采用解剖性痔切除半闭锁缝合联合痔上黏膜结扎术治疗混合痔取得较为满意的临床疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年5月至2020年5月本院收治的80例混合痔患者为研究对象,以随机数字表法将患者分为对照组和观察组,每组各40例。对照组采用传统外剥内扎术,观察组采用解剖性痔切除半闭锁缝合联合痔上黏膜结扎术。两组性别、年龄、病程、内痔分度比较差异均无统计学意义(均P>0.05),见表1。所有患者均了解手术方式和研究目的,愿意加入研究并且签字同意,研究获得医院伦理委员会同意(乐市医院伦委〔2019〕46号)。

表1 两组一般资料比较

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:(1)符合混合痔相关诊断标准[5],且均需手术治疗,无手术禁忌证;(2)临床资料均齐全;(3)可配合完成随访;(4)既往无直肠、肛门手术史。排除标准:(1)合并严重内科基础疾病、感染性疾病或者凝血功能障碍;(2)合并恶性肿瘤;(3)言语交流有障碍;(4)合并精神疾病;(5)妊娠期和哺乳期妇女。

1.3 方法

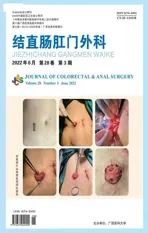

1.3.1 观察组 麻醉满意后扩肛至3~4横指,肛门充分松弛后采用纱布拖出法观察内痔的分布、数量、大小、痔核脱垂程度,综合评估后确定手术部位、切口数目,预估痔上黏膜结扎位置及高度。置入肛门镜,在内痔区对应齿状线上方2~4 cm黏膜松弛明显处,用中弯血管钳钳夹松弛黏膜顶端(图1A),适当均匀用力向外拖出并充分暴露,蚊式血管钳钳夹松弛黏膜上缘并适当用力向外牵拉,中弯血管钳顺直肠方向纵行钳夹松弛黏膜基底部(图1B),7号丝线点状结扎,保留结扎的黏膜组织残端,松开牵拉中弯血管钳,取出肛门镜。根据痔上黏膜松弛情况在不同平面给予多点结扎,各结扎点之间保留一定间距(0.5~1 cm),结扎过程中要进行直肠指诊,避免多个结扎点(超过2个)在同一平面导致肠腔狭窄。痔上黏膜结扎完毕后,内痔区明显缩小,肛垫得以悬吊复位,对于未还纳的痔组织进行解剖性痔切除半闭锁缝合术,蚊式血管钳提起外痔下缘,向肛内方向作梭形切除,组织剪切开皮肤,再采用电刀,经肛门皮下间隙,沿肛门外括约肌皮下部及内括约肌的表面剥离痔核至齿状线下缘(图1C),中弯血管钳钳夹痔核基底部,丝线双重结扎,剪除残端,靠近结扎点下缘切口用可吸收线缝合1~2针,远端切口开放,切口处于半闭锁缝合状态(图1D)。针对糜烂出血的内痔痔核予以丝线结扎,较小且无出血等相关表现的内痔不需处理。针对曲张静脉丛,行放射状切开,游离后电凝电灼处理,避免过度进行皮桥下潜行剥离导致皮桥悬空。

图1 解剖性痔切除半闭锁缝合联合痔上黏膜结扎术

1.3.2 对照组 采用传统外剥内扎术[4],术前准备、麻醉、体位同观察组,与观察组的不同之处在于切除外痔的切口较宽、较长,痔核结扎的高度较高,切口处于开放状态,所需作切口及齿状线附近结扎的痔核数目较多。

1.3.3 术后处理 两组术后禁止排粪1 d,术后当天流质饮食,术后第2天开始普食,术后给予预防性使用抗生素24h及止血、镇痛等对症处理,创面常规换药。

1.4 观察指标

(1)于术后6个月评价临床疗效,疗效评价标准[5]:临床症状消失,痔核全部萎缩或消失,为治愈;临床症状改善,痔核萎缩不全或缩小,为好转;临床症状、体征与治疗前相比无明显变化,为无效。治疗总体有效率=(治愈例数+好转例数)/总例数×100%。

(2)手术相关指标,包括手术时间、术中出血量、切口愈合时间及术后住院时间。

(3)术后疼痛评分(由专人评价),采用视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)评价术后6 h、12 h、48 h及首次排粪的疼痛程度。最低分为0分,最高分为10分,得分越高表示疼痛越严重。

(4)术后30 d内并发症发生率,指定专门记录人员与研究对象建立微信和电话联系,详细告知并适时通知患者于术后第7、第15、第30天门诊随访,记录住院期间和门诊随访的并发症发生情况:术后出血(出血量大于50 mL)、尿潴留、肛门直肠狭窄、创缘水肿、肛门坠胀。

(5)计划随访12~24个月,随访通过电话、微信及门诊进行。本次报道术后1年内的复发情况及术后6个月的满意度情况。复发表现包括痔核复发或脱出,或便血,或肛门坠胀需要药物或手术干预。满意度采用百分制数字评分,依据研究小组成员制定的患者满意度调查观察项目评分表,综合10项满意度评价指标(康复时间、创面管理、肛门美观度、住院费用、饮食习惯影响、日常活动影响、疼痛管理、肛门功能、症状改善、远期疗效),各项按照10分制原则,由患者自行评价得分,每项最高分为10分(特别满意),最低分为0分(特别不满意)。

1.5 统计学方法

采用SPSS 17.0软件进行数据分析。符合正态分布的计量资料以(±s)表示,采用t检验比较;符合偏态分布的计量资料以M(QL,QU)表示,采用非参数检验比较;多时点重复测量数据分析采用广义估计方程。计数资料采用[n(%)]表示,采用χ2检验、校正χ2检验或非参数检验比较。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床疗效

两组治疗总体有效率均为100%。观察组总体临床疗效、治愈率优于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表2。

表2 两组临床疗效比较 n(%)

2.2 手术相关指标

观察组手术时间长于对照组,术中出血量少于对照组,切口愈合时间、术后住院时间短于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表3。

表3 两组手术相关指标比较

2.3 术后疼痛评分

对照组、观察组术后首次排粪的VAS疼痛评分分别为5.5(5.0,7.0)分、3(2,4)分,组间比较差异有统计学意义(Z=-5.752,P<0.001)。

于术后6h、12h、48h对患者进行VAS疼痛评分评估,观察组疼痛程度轻于对照组(P<0.05),随着时间推移,患者VAS疼痛评分呈下降趋势(P<0.05)。见表4。

表4 两组术后多个时间点的VAS疼痛评分比较 分,M(QL,QU)

2.4 术后并发症

观察组尿潴留、创缘水肿、肛门坠胀发生率及术后总体并发症发生率低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),两组术后出血、肛门直肠狭窄发生率比较差异均无统计学意义(均P>0.05),见表5。

表5 两组术后并发症发生情况比较 n(%)

对照组术后出血2例,分别发生在术后第7天和第10天,其中1例出血量约100 mL,给予软化粪便及止血药保守治疗后好转,另1例发生大出血,出血量约600 mL,痔核脱落区有搏动性出血,给予麻醉下缝扎止血。对照组肛门直肠狭窄3例,其中1例扩肛后好转,另2例于术后2个月于麻醉下行狭窄松解术处理后恢复正常。

2.5 术后复发及满意度情况

两组术后1年内复发率比较差异无统计学意义(P>0.05);观察组术后6个月的满意度评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表6。

表6 两组术后复发及满意度情况比较

3 讨论

混合痔是常见的肛肠外科疾病,表现为内痔和对应部位外痔血管丛跨越齿状线区域相互融合形成,混合痔是痔的主要类型和严重阶段[6]。关于痔的发病机制主要有静脉曲张学说和肛垫下移学说[7],其中痔核脱垂的发生与肛垫中Treitz肌形态改变及痔组织内Treitz肌密度降低造成Treitz肌弹性固定功能退变有关[8]。痔的手术治疗目标是解除临床症状,复位脱垂的肛垫,术中最大程度保留肛垫的结构,最大程度避免术后精细控便能力受影响[9]。

外剥内扎术作为经典的痔切除手术,能有效改善患者的临床症状,具有治疗彻底、复发率低的优点,但因完整剥离痔核组织,对肛管皮肤和正常肛垫组织损伤较大,加之术后疼痛明显、住院时间长,对术后恢复效果有影响[10]。RPH术通过采用弹力橡胶圈,对痔核根部及痔上黏膜进行套扎使痔核萎缩和肛垫上提,在临床中较为常用[11-12],但手术操作视野空间小,套扎组织的多少和深浅存在不精准性和不可调节性,并且存在痔核脱落期出血的风险[13]。受自动套扎技术原理的启发,笔者团队通过技术探索和创新,加之临床中发现痔上松弛黏膜或痔核组织不仅可以通过负压吸入套扎器,也可在肛门镜引导下采用血管钳提拉并钳夹,使用丝线结扎基底部,取得满意的临床效果,并具有一定的应用优势,结扎组织的多少及与邻近结扎点的距离可以做到更为准确控制,丝线结扎的牢固性更好,亦无需采用昂贵器材(如痔吻合器或套扎器)。

本研究将解剖性痔切除半闭锁缝合联合痔上黏膜结扎术与传统外剥内扎术治疗混合痔的疗效进行对比分析,结果显示两组临床治疗总体有效率均为100%,但是观察组治愈率(95%)高于对照组(80%)。笔者认为,观察组对痔上黏膜采用不同平面多点结扎固定,对未还纳的痔组织进行解剖性切除后切口予以半闭锁缝合具有以下优势:

(1)肛垫悬吊更加充分,可最大程度恢复肛门正常解剖形态,术后肛门美观度及平整度更好。

(2)痔上黏膜结扎减少了肛垫及痔体的部分血供,可预防术后痔核脱落期出血。尽管两组术后出血发生率比较差异无统计学意义,但对照组有2例发生术后出血,且有1例非计划再次手术,最终采用麻醉下手术缝扎止血。痔术后大出血是传统外剥内扎术后较为严重的并发症,若处理不及时,重者可危及生命[14-15]。观察组术式有助于避免发生术后出血,加之对未还纳的痔组织采用解剖性切除方式,术中精细解剖,将外痔远端从外括约肌皮下部表面切除,术中横行切断Treitz肌,并将内括约肌与痔曲张静脉丛充分分离,剥离痔核至齿状线下缘,使内痔充分游离,避免结扎点过高、结扎范围偏大的风险,有助于保留肛门结构,保护肛门功能,提高手术安全性。较小痔核可以自行萎缩,观察组对较小且无糜烂、出血相关表现的痔核不予处理,更为充分保护了肛垫正常组织,符合痔治疗的新理念[16],随访结果提示观察组术式未见增加术后复发的风险。

(3)痔上黏膜结扎后,可以减少术后因痔核结扎残端脱落后痔上松弛黏膜堆积导致的肛门坠胀发生,在本研究中,观察组术后肛门坠胀发生率低于对照组。

(4)肛垫复位后,需要切除的痔组织范围更小、数目更少,最大程度保留了肛管皮肤及齿状线附近肛管移行区上皮,并且术中采用解剖性痔切除,内括约肌充分游离,减轻了术后因创伤过大和内括约肌痉挛导致的疼痛。另外,通过痔上黏膜的结扎,直肠下段传导顺应性增加,可以改善术后排粪通畅性,减轻术后因便时怒挣导致的疼痛。本研究结果显示观察组术后首次排粪的VAS疼痛评分低于对照组,于术后多个时间点对患者进行VAS疼痛评分评估的结果亦提示观察组疼痛程度较对照组轻。

(5)切口采用半闭锁缝合,一方面可以降低结扎点区域的张力,避免便时怒挣引发齿状线区域撕裂导致皮桥及黏膜桥外翻和痔核残端坏死脱落后创面出血,另一方面避免因多个切口完全缝合出现肛门狭窄、术后切口张力大导致剧烈疼痛和切口感染,对照组结扎痔核数目较多、创面较大,术后观察到有3例发生肛门直肠狭窄,而观察组未见肛门直肠狭窄病例。

(6)患者满意度更高,我们通过对满意度观察项目进行综合评价认为观察组术式更具有优势,能让患者更大程度获益,为后续推广应用本研究成果提供一定临床依据。但观察组术式的手术时间更长,且术中需要熟练的手术技巧和外科技能,需要避免用力牵拉黏膜引发黏膜撕裂,也需要避免结扎组织过多导致脱落不全形成炎性息肉。

综上所述,采用解剖性痔切除半闭锁缝合联合痔上黏膜结扎术治疗混合痔可获得较为理想的治愈率,该术式不仅可以保留传统外剥内扎术切除痔核彻底及复发率低的优势,还可以弥补该术式的不足,减轻患者术后疼痛,减少术后并发症,促进术后快速康复,提高患者满意度,具有一定的临床推广价值。但本研究受限于高值耗材的管控使用,未能与RPH术展开对比研究。

利益冲突声明 全体作者均声明不存在与本文相关的利益冲突。