泛中原地区遗址背景环境的生态修复策略探析

——以郑州大河村国家考古遗址公园为例

2022-07-19中国建筑设计研究院有限公司生态景观建设研究院赵文斌

文/中国建筑设计研究院有限公司生态景观建设研究院 孙 昊 赵文斌

1 相关概念

《保护世界文化和自然遗产公约》对遗址的定义为:从历史、审美、人种学或人类学角度看具有突出的普遍价值的人类工程或自然与人联合工程以及考古地址等。大遗址建立在遗址基础上,既包含遗存本体,又涵盖相关环境,是我国独有的概念。陈同滨认为大遗址指中国文化遗产中规模特大、文物价值突出的大型考古文化遗址与古墓葬,大遗址由遗存本体和相关环境组成,具有遗存丰富、历史信息量大、现存景观宏伟等特点;傅清远指出大遗址是遗存本体和其相关联的环境载体共同构成的综合体。

我国大遗址保护基于工农业生产、城乡建设发展等现状条件,逐步形成具有中国特色的保护体系,出现“国家考古遗址公园”等保护形式。国家考古遗址公园是以重要考古遗址及其背景环境为主体,具有科研、教育、游憩等功能,在考古遗址保护和展示方面具有全国性示范意义的特定公共空间。

遗址生态环境的研究与我国城市发展现状及生态建设要求息息相关,是遗产保护和社会发展的必然产物,是从遗址单体保护到遗址及其周边环境整体性保护的发展要求。在可持续发展理念及生态文明建设战略指导下,对遗址生态环境的重塑和修复,对生态景观行业的发展提出更高要求。

2 泛中原地区遗址历史环境特征及现存生态问题

2.1 研究必要性

2.1.1 国家战略层面

《在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话》提到:“黄河文化是中华文明的重要组成部分,是中华民族的根和魂。要推进黄河文化遗产的系统保护,守好老祖宗留给我们的宝贵遗产。”中央财经委员会第六次会议中指出:“要开展黄河文化宣传,大力弘扬黄河文化。黄河流域的生态保护要坚持生态优先、绿色发展,坚定走绿色、可持续的高质量发展之路。”

自古以来,广义的中原地区是黄河流域中下游重要的人类聚居地,是黄河文明的中心;中原城市群以其资源条件和交通优势奠定承东启西、连南贯北的战略地位,对黄河流域城市发展问题的研究,在治理及改善黄河流域生态问题方面具有示范性和代表性。

广义的中原地区作为黄河流域重要的文化起源地,是构成“黄河故事”的重要一段,将文化遗产系统保护工程与生态保护修复工程结合,符合黄河流域生态保护和高质量发展战略,为中原地区遗址保护项目带来机遇。

2.1.2 区域发展层面

黄河中下游的汾河、渭河、洛河等支流流经的区域及太行山东南麓地区属于大陆性季风气候,四季分明、冷暖适中,有面积广博的冲积高原与平原。黄河流域良好的自然环境适宜农业耕作,进而形成新石器时期的粟作农业。

仰韶文化作为黄河流域特别是中下游地区极具代表的文化类型,在系列考古发现中展现出中华文明的起源、发展脉络、灿烂成就及其对世界文明的重大贡献。以黄河文明和仰韶文化为基础的郑州大河村遗址,以其重要的考古发现和地理位置,记录黄河流域中原地区的人类文化和农业发展历史;作为黄河文明标志与仰韶文化标尺,在中原地区遗址背景环境研究方面具有文化代表性和地域典型性。对大河村国家考古遗址公园进行生态环境修复可展示与之相关的郑州地区史前历史景观生态环境。

2.2 遗址历史环境特征

根据相关历史地理研究以及古动植物分析得出,大河村遗址及其周边区域所处的古环境特征为聚落位于古荥泽之畔、济水之南的湿地环境,此处水资源丰富、气候温润,地势较为平坦,有树林草地、湖泽池沼、丘陵岗地。在3种环境交混融合的较高岗地上,古人依靠丰富的水源及动植物资源生存及繁衍。

对大河村遗址背景环境的生态修复表现为:修复、重建水草丰茂的荥泽之洲以及黄河流域史前聚落历史景观环境;多维度阐释遗址价值,保护传承黄河文化底蕴;支持城市高品质发展,形成自然生态的城市开放空间。

2.3 现存生态问题

根据《2020年河南省生态环境状况公报》对环境空气质量、地表水质量、地下水质量等方面的统计数据研究得出:2020年全省环境空气质量级别为轻污染,首要污染物为PM2.5;全省河流水质级别为轻度污染,地下水水质级别为较好,城市集中式饮用水源地水质基本稳定。总体来说,2020年河南省生态环境等级为良。

多年来,郑州及其周边城市的生态环境建设取得一定成绩,但环境问题仍较为突出。在工业集中的城市区域带、扩张改造的城市发展带,空气污染仍较为严重,水域、土壤污染屡见不鲜,近年来夏季频发的洪涝灾害也给人们敲响警钟。

3 基于中原地区遗址背景环境的生态修复策略

生态修复是我国生态文明建设工作的重要内容,一般可理解为通过外界力量将受损、退化的生态系统恢复到之前的状态或通过重建、改建使生态系统服务功能得到恢复和优化。基于遗址背景环境的生态修复以上述概念为基础,考虑遗址环境的真实性,更科学、精确地寻找问题痛点。

遗址背景环境生态修复是一个转译过程:从考古、文保等专业向生态、景观、建筑及相关专业转化;由系统的文博知识向生动的环境体验转化,深入浅出的阐释引起大众共鸣,增加其对遗址内涵的理解和认知。生态修复的综合性较强,在保证遗址结构、价值表达准确完整的基础上,从“山水林田湖生命共同体”各要素出发,构建原真、舒适的自然生态环境。将生态建设工作外延,塑造遗址生态名片,改善居民生活环境,建立遗址环境下的文化意识与文化自信。

3.1 总体策略

大河村遗址是第五批全国重点文物保护单位,在文物工作“十六字方针”基础上提出以下策略。

1)保护为主 完整真实地保护遗址的全部要素,包括遗址本体、遗址背景环境及出土文物。

2)最小干预 所有保护展示活动不应对遗址造成破坏,地面建设行为尽量减少对遗址的扰动。

3)系统展示 对遗址各要素进行系统阐释及展示,包括博物馆展陈、遗址本体展示、遗存标识展示、背景生态环境展示、史前生活生产场景展示等形式。

4)生态修复 将遗址背景环境作为生命共同体,寻求遗址保护与生态修复之间的平衡。

5)运营管理 加强对遗址公园的监测及运营,以实现遗址保护、环境生态系统维护、城市文化公共空间服务提升。

3.2 生态修复策略

3.2.1 地形修复——维持原始地貌关系

在保障遗址安全基础上,对遗址周边地貌关系进行调整塑造,恢复史前人群生活环境的原始地形地貌。根据遗存分布可知人类活动密集区域,即遗址核心区多处于地势较高的岗地上;在评估遗存覆土安全厚度、考虑后续考古工作进程基础上,在遗址核心区局部覆土,消纳公园内现状堆土,实现对原始地形的修复。为维持历史景观的场所感受与视觉效果,严格控制核心区外围区域垫土厚度,确保形成从核心区岗地向外眺望的开阔视野和平原地貌。

内高外低的地形特点既展示原始地貌关系,又在城市水生态安全方面发挥着重要作用,是先民居住选址的智慧所在。居住建筑所在的遗址核心区处于地势较高的岗地上,可确保雨季及汛期不淹水、不积水;公园核心区外围湿地及农田地势较低,在汛期发挥着重要的滞洪蓄水作用,可缓解城市市政管线排洪压力。经郑州特大暴雨检验,大河村遗址公园的地形修复可确保遗址安全,并为城市生态尤其是雨水调蓄奠定基础。

3.2.2 水系恢复——恢复湿地地貌,完善公园生态系统

根据考古成果可知大河村遗址具有较完整的环形壕沟,作为遗址本体的重要组成部分,壕沟恢复成为遗址结构展示的必要步骤。壕沟连同核心区外围湿地环境构成公园原始的地貌及水系,进而完善公园整体生态系统。

水源、水质、水系决定了公园湿地系统的可行性和生态性。郑州作为缺水城市,水资源匮乏、蒸发量大、地下水超采等问题突出。在政府严格把控用水、取水的前提下,公园规划之初就针对上述问题提出相应策略:水源借用城市河道水系,取自魏河、归至魏河;以海绵生态手段补充公园内水系的蒸发量、下渗量,保证取水河道水量的进出平衡;采取系列海绵措施,既保证径流入水前的净化,又满足进出河道的水质要求;经计算得出的水系深度为整个湿地营造一套水环境生态系统,在下渗补充地下水量、水质自净循环、丰富生物多样性、改善区域小气候等方面发挥生态效益和社会效益。

3.2.3 植被营造——维护史前环境要素多样性

通过遗址出土的作物如碳化的莲子、粟、大豆等,可推测史前人群采集、耕作的大致生活形态。根据环境考古样本,分析得出26个科属、9个类型的孢子,为植被选择提供直接依据,包括松属、桦属、榆属、栎属、蒿属、菊科、禾本科、莎草科、唇形科等植物。

在孢粉分析基础上,结合遗址出土的古动物种类推测其栖息地常见植物,并叠加人地关系、气候类型及环境类型,进一步筛选适生植物营造草地、滩地、林地、田地等历史植被群落。植物生境作为生态系统的重要组成部分,增加了人群游览感知要素,并为区域提供良好的动植物栖息地,为城市提供生态廊道。

3.2.4 农田保护——展示史前农耕文化

公园现状场地内有大片农田,并有数座堆土占压田地,设计执行国家法规,严控农田边界,清理外运堆土,恢复农田基底,并以此体现黄河流域粟作农业及大河村遗址史前农业景观特征。以遗址出土的作物标本为代表,结合孢粉分析得出的史前植物类型,对农田环境进行风貌控制及生态系统修复。

仰韶文化时期,原始农业较为发达,人们熟练掌握作物栽培技术,大河村遗址出土的碳化种子既佐证史前环境特征,又为原始地貌水系区域的水生植物种植提供依据。农田范围内仅设置农事相关道路、操作场地及出入口,不进行其他类型的公园建设;借用农事相关道路、操作场地满足农田环境体验区内的交通、休憩、体验等基本功能需求。

遵循整体环境地形关系的塑造,出于对公园整体生态系统的考虑,将农田环境区设置于公园地势较低处:极端天气下,平坦的农田可消纳、蓄滞公园内部雨水,为保护遗址本体、遗址博物馆免受洪涝灾害作出贡献。同时,农田区域略低于原始地貌水系区,避免土壤内植物营养元素随径流进入水系,破坏水环境生态平衡。

3.3 风貌控制要点

3.3.1 服务设施风貌贴合遗址内涵

作为史前遗址,大河村遗址现状仅存房基及少量墙体遗迹等建(构)筑物,其整体风格仍有待考证。公园配套服务建筑整体风貌应符合遗址同期建筑特点,为项目提供创新研究和实践的机会。

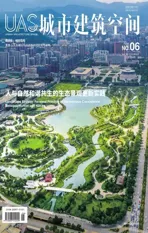

参考《建筑考古学论文集》的遗址考古成果,即郑州大河村F1-4房基复原图,以遗址房基比例控制公园配套服务建筑平面尺寸,面宽与进深比例约为3:2,同时控制服务建筑立面尺寸,屋顶与墙身比例约为1:1(见图1)。

1郑州大河村F1-4房基复原1a平面1b立面1c外观

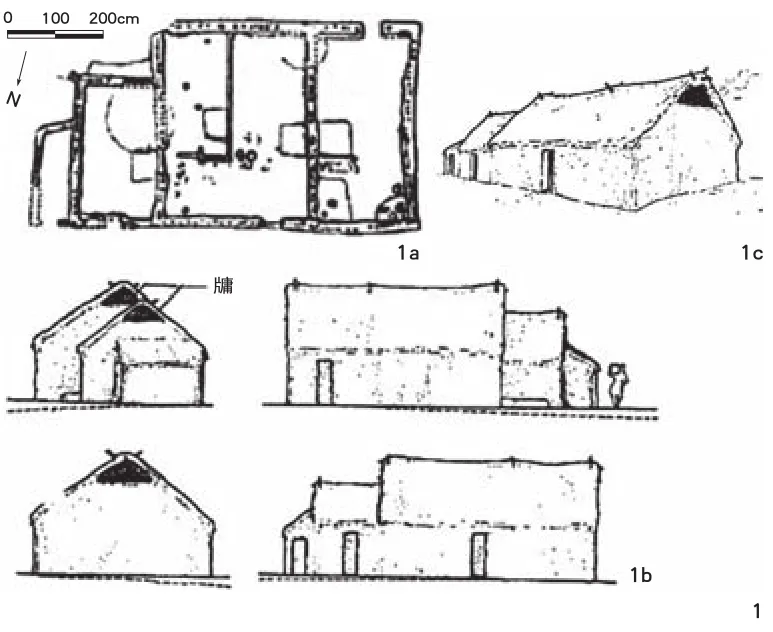

大河村出土建筑为木骨泥墙结构,采用墙体承重形式,墙体开洞大小有限,无法满足公园服务建筑对开敞、通透的使用功能的需要,故参考同期仰韶文化类型的半坡遗址复原建筑地上结构。半坡遗址F24建筑复原图显示:房屋为木构架形式,屋顶呈两坡形态,以藤萝扎结形式连接房屋柱梁(见图2)。

2半坡遗址F24建筑复原2a平面2b木构架形式

配套服务建筑设计比例贴近大河村出土建筑基址及复原图纸尺度,建筑材质选用仰韶时期典型的夯土泥墙,结构连接采用原始的扎结形式,整体建筑风貌古拙原始,与遗址内涵及其周边环境协调统一(见图3)。

3配套服务建筑3a结构3b外观

在城市化进程较快的中原城市群,生态文明建设已融入城市规划,公共绿化空间随处可见,人们由此形成较为固定的城市化景观视角,即行道树阵整齐舒适,坡地草坪地形起伏,广场道路平整曲折,群落组合赏心悦目,并以此作为评判公园环境优劣的标准。

考古遗址公园营造的重点在于全面展示遗址价值及保障整体环境符合遗址风貌。大河村作为史前遗址,其呈现的历史环境应是原始的、质朴的及野趣的,要去城市化、去同质化,但这并非代表公园设计是无组织的、不完备的,应以建设一流的国家考古遗址公园为目标,考虑游览舒适度及环境观赏性,完善各项配套服务设施,保证生态系统正常运行(见图4)。

4 公园鸟瞰效果

3.3.2 考虑周边环境要素,协调遗址与城市的关系

大河村遗址对于黄河文明、仰韶文化的传播及延续具有重要意义,但因遗址位于城区重要位置,故公园建设面临诸多问题。遗址周边多为建设用地,城市干扰要素较多,厂房、商业建筑对参观体验造成视觉干扰;高速公路、城市交通对公园活动造成噪声干扰。

评估各种手段对遗址保护及公园建设的影响,采取微地形营造、背景林种植等自然手法,对城市界面进行隔离遮挡,并恢复“岗地→湿地→平原→林地”层层过渡的史前环境形态。微地形塑造既消纳场地内堆土,减少土方外运的经济消耗,又为遗址环境及植物群落的多样性营造提供可能。在公园边界处城市道路较低点或公园出入口适当抬高界面标高,防止市政“外水”进入公园对遗址安全、博物馆建筑安全及生态环境造成影响。

4 结语

随着我国文化自信的提升以及文化理念的传播,设计师对遗址环境营造愈发重视,既以阐述遗址内涵为目标,又结合生态文明建设,将生态修复纳入遗址保护与景观设计。未来,国家考古遗址公园既可通过丰富的文化成为区域亮点,又可凭借优异的生态景观及完善的生态系统完成从文保内涵到文化传播的转译,成为广受大众喜爱的公共空间,并向大众传达文物保护及生态保护的理念。

图片来源:图1,图2,《建筑考古学论文集》;图3,图4,作者自绘

项目名称:郑州市大河村国家考古遗址公园项目

项目位置:河南省郑州市

项目规模:158.23hm2

业主单位:郑州市大河村遗址博物馆

主要设计团队和主要编制人员中国建筑设计研究院有限公司

项目主持人:陈同滨、王琳峰、赵文斌、王洪涛

文物保护:陈同滨、王琳峰、任 洁、王 旭、王雅芬

景观设计:赵文斌、刘 环、王洪涛、孙 昊、刘卓君、牧 泽、齐石茗月、王 婷、张梦迪、高 治、董亦、徐 瑞、熊 杰、赵宏伟、李 甲、何学宇、张斌、张 丽、曹 雷、刘子贺、李占杰、陆 柳