护理专案在骨科病区颈椎病患者术后轴性疼痛中的应用

2022-07-12李慧朱亚光朱霄霄蒋利平严雅兰

李慧 朱亚光 朱霄霄 蒋利平 严雅兰

广东三九脑科医院骨科,广州 510510

颈椎病临床又称“颈椎综合征”,指的是颈椎退行性病变进而引起的临床综合征,患者主要表现为颈背疼痛、僵硬、活动障碍等,现临床针对该病的治疗主要以手术配合科学合理的康复训练,但诸多研究发现,手术虽可尽快改善其临床症状,却存在较为严重的并发症〔1〕。其中颈椎轴性症状是手术术后颈椎前凸减小等引起的一种严重并发症,患者颈部及肩背部疼痛、酸胀、乏力,严重影响其生活质量〔2〕。因此,为降低患者术后颈椎轴性症状发生率,科学合理的护理措施尤为重要。常规护理模式干预过程较为被动,效果不佳,护理流程死板,患者干预依从性较差,不利于预后〔3〕。而随着医疗行业的不断发展与进步,其干预方法也逐渐增多,其中护理专案则是针对以往护理过程存在的问题及困难,并给予科学方法干预,可直接提高护理质量,有助于患者早日回归社会〔4〕。本研究旨在探究护理专案在改善骨科病区颈椎病患者术后轴性疼痛中的临床应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年6月至2019年6月广东三九脑科医院收治的骨科病区颈椎病患者102例为研究对象,按随机数字表法分为对照组和观察组,各51例。纳入标准:①术前表现为颈部疼痛、运动障碍、躯干受限等,且影像学显示颈椎多节段脊髓受压,明确诊断为颈椎病,并于该院接受单阶段颈椎前路椎管减压植骨融合术治疗者;②麻醉方法均采用全麻插管,且手术由统一医师执行者;③患者自愿签署知情同意书者;④临床检查资料完整不影响干预效果判断者。排除标准:①合并严重精神类疾病无法沟通者;②意识不清醒或生命体征不稳定者;③无法独立完成量表及问卷等填写者;④合并颈椎后纵韧带骨化症、颈椎肿瘤者。本研究已获得医院伦理会员会批准。两组患者性别、年龄、病程、致病因素、手术方法等一般临床资料比较差异均无统计学意义(P均>0.05),具有可比性,见表1。

表1 两组患者的临床资料比较

1.2 干预方法

对照组患者给予常规护理干预:待患者入院后给予一次性健康知识宣教,向其介绍手术流程的同时并详细讲解术后相关并发症发生可能,术前指导其掌握俯卧位及颈部屈伸锻炼方法,并了解患者清醒状态下的颈椎部位可达到的自然屈伸范围,以便手术过程中的姿势摆放。实施手术后应平卧4~6 h,并严格按照无菌操作实施护理措施,手术区域垫适宜大小的软垫,有利于压迫止血,术后24~72 h则可拔出引流管。术前、术后给予神经功能、颈椎运动功能等方面的评估,佩戴硬质围领固定3个月以上,对出现异常结果的患者给予上报,与临床医师共同制定处理措施。术后护理人员应主动了解患者对自身疾病及术后并发症的相关看法,采用通俗、易懂的语言向其介绍术后注意事项,并嘱咐患者家属多配合,出院后一旦发现相关并发症可通过电话随访或复诊的方式及时反馈。观察组在对照组能基础上实施护理专案干预:(1)成立护理专案小组:团队成员包括管理经验丰富的护士长2名,具有良好沟通能力及临床丰富经验的骨科专科护士5名,并安排持有心理咨询证书的护理人员1名,康复训练治疗师1名,共同参与护理指导。科室1次/w定期开展护理专案专业培训,以便全体护理人员均能完全掌握分级护理实施方法,并参考《颈椎病的手术治疗及围术期管理专家共识(2018)》〔5〕作为操作培训主要内容,而暨南大学出版社出版的《护理专案改善方法与案例》〔6〕教材作为辅助,培训内容包括颈椎病病因、护理流程、注意事项等,并采用自拟问卷的形式进行现场考核,由具有丰富临床经验的护士长带领,综合颈椎病患者普遍的心理状态、个体化病情发展、发生颈椎轴性症状风险性等信息,共同制定护理计划。(2)分析原因:主要通过头脑风暴、查阅文献、分析以往经典案例等方式,护理人员事先对患者的个人信息做好充分准备,分析骨科病区颈椎病患者术后发生颈椎轴性症状的危险因素,包括:①手术因素:颈椎病患者治疗手术方法较为多样,而不同术式术后颈椎轴性症状发生风险不一。②人为因素:现临床护理人员缺乏对预防颈椎轴性症状的相关知识,患者及护士对其重视度低,病情发展无法及时得到处理。③术后康复训练方法:早期功能训练对颈椎功能及神经功能的恢复均有积极意义,但不合理的康复方法不仅不利于患者术后恢复,严重者可能引发神经功能障碍或其他并发症等。(3)制定护理方案:考虑颈椎病病因与日常生活方式、坐姿、工作时间与性质等均有关,护理人员需定期对患者及家属普及颈椎病相关知识,术后避免长时间低头,工作需要者则坐立时尽量保持脊柱正直,注意间隔休息,1次/w,当周未能参与讲座的患者可另外安排时间。护理人员根据患者术后神经功能及运动功能情况制定护理流程图,术前护理人员可给予心理疏导,降低患者术前恐惧、消极情绪,以获得患者的充分合作,由责任护士给予对抗思维训练,让患者多着眼于现阶段的治疗,相信医护人员的能力,采用消除病因、纠正病理、消除病灶3个对抗性理念提高患者治疗信心。指导其如何正确地床上排便,并告知深呼吸、有效咳嗽的方法,有利于患者肺通气量的提高。颈前路手术在椎间撑开过程中应控制其间隙高度为2~6 mm,确定扭力明显增加的时刻维持椎间高度,一方面可得到理想的稳定性,另一方面有助于降低周围软组织损伤,而颈后路手术术后颈椎轴性症状发生风险较大,需引起重视,术中可微型钛板行“开门”侧固定,避免传统刚性固定对关节囊的损伤。术后6 h则采用“轴滚式”翻身进行床上活动,待其清醒后则密切关注其肢体活动情况,若出现肢体活动障碍,则考虑可能与血肿导致的压迫脊髓有关,需及时报告医师早做处理。术后24 h可针对其手术区域进行冰敷,降低其出血、充血风险,且有利于神经末梢敏感性的降低,一定程度上减轻术后疼痛,而72 h后则可给予热敷及穴位按摩,利用温热效应促进局部血流状态的同时,减轻水肿及组织缺氧程度,有利于功能恢复。术后康复功能训练计划的制定需根据患者的生理曲度、神经功能、静止稳定性等多方面综合判断,在医师的判断下应尽早颈围领,开始功能训练,患者术后苏醒后可在护理人员的指导下进行颈肩部位的等长收缩锻炼,10 s/次,10次/组,10组/d,协助其进行颈肩摆放及被动关节活动,2次/d,5次/组,循序渐进由被动训练到主动训练,待术后2 d既可开始进行扩胸运动,以患者耐受为标准,指导患者进行翻身、坐立及桥式运动,坐立时床头可逐渐抬高,辅助患者进行坐立,2次/d,20 min/次。术后3 d即可给予局部按摩,主要进行主动运动,双手反复握拳并抓空,开始坐位平衡及关节训练,训练项目以日常生活活动为主,可带领患者进行穿衣、户外行走、梳妆等活动,尽早让患者接触社会活动。后期可根据患者上肢功能恢复情况给予肢体活动的调整,指导其站立、颈椎屈伸及坐直挺胸的正确方法,逐渐训练至患者颈部肌力恢复至正常水平。待出院时向其再次介绍颈椎病术后并发症等相关知识及注意事项,并告知其出院后亦可登录官网,于住院期间相同观看相关视频,有任何问题可在视频下方或微信公众号留言,相关护理人员24 h在线解答,强调持续功能锻炼的重要性,并1次/月定期电话随访,核实神经功能恢复情况及日常锻炼落实情况,告知患者若出现任何不良事件应及时反馈,以便干预人员采取措施或预约复诊时间。两组患者均于术后3个月于该院进行复诊。

1.3 评估标准

1.3.1自我管理能力 分别于入院时、术后3个月,由护理人员协助患者采用成年人健康自我管理能力测评工具(the Rating Scale of Health Self-Management Skill for Adult,AHSMSRS量表)〔7〕评估两组患者自我管理能力的变化,该量表包括3个分量表,分别为自我健康管理行为、自我管理认知及自我管理环境,共38条目,采用Likert 5级评分,3项评分得分范围为14~70分、10~50分及14~70分,总分为38~190分,得分越高表明患者的健康自我管理能力越好。

1.3.2生活质量 分别于入院时、术后3个月,由护理人员协助患者采用生活质量综合评定(Generic Quality of Life Inventory-74,GQOLI-74)量表〔8〕评估其生活质量改善情况,该量表包含躯体功能、心理功能、社会功能、物质生活状态4个维度,共74个条目,每条目评分均按照1~5分,存在正向评分及负向评分,得分越高生活质量越好。

1.3.3颈椎轴性症状相关指标 其诊断标准为:术后颈项部及肩背部局部疼痛,并伴有肿胀、僵硬、痉挛等,于受热时缓解,受凉后加重。疼痛评分于术后3个月由患者自主采用视觉模拟评分法(Visual Analogue Scale,VAS)〔9〕评估,即在纸上面划一条10 cm的横线,横线的一端为0,表示无痛;另一端为10,表示强烈疼痛;中间部分表示不同程度的疼痛感受,由0到测试距离即为患者得分。其严重程度分级按照吴丽等〔10〕研究中的规定,分为:优,颈部及肩背部无疼痛感;良,日常无明显疼痛,受凉后轻度疼痛,但不影响活动,无需额外给予镇痛药物;一般,疼痛症状<100 d/年,颈部存在压痛症状,其日常活动稍受影响,需服用镇痛药物;差,疼痛症状>100 d/年,镇痛药物控制效果不佳,仍疼痛明显。

1.3.4人体功能性障碍程度 分别于入院时、术后3个月,由护理人员采用日本骨科协会评估治疗分数(Japanese Orthopaedic Association Scores,JOA评分)〔11〕评估两组患者的人体功能性障碍程度,该量表包括上肢运动功能、下肢运动功能、感觉、膀胱功能4个维度,总分0~29分,得分越低表示其功能障碍越严重,改善率=(术后3个月得分-入院时得分)/(17-入院时得分),治愈:改善率为100%,显效:60%<改善率<100%,有效:25%≤改善率≤60%,无效:改善率<25%;总改善率=(治愈+显效+有效)/总例数×100%。

1.4 观察指标

对比两组患者入院时、术后3个月的自我管理能力(AHSMSRS量表)及生活质量(GQOLI-74量表)变化情况,并记录其术后3个月内颈椎轴性症状发生率及干预后的轴性疼痛评分(VAS量表)、严重程度分级、人体功能性障碍程度(JOA评分)改善情况。

1.5 统计学方法

2 结果

2.1 两组患者的自我管理能力比较

术后3个月,两组患者AHSMSRS量表(自我健康管理行为、自我管理认知、自我管理环境)中各维度评分及总分均较入院时显著上升,且观察组明显高于同期对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

表2 两组患者AHSMSRS量表评分比较(分,

2.2 两组患者的生活质量比较

术后3个月,两组患者GQOLI-74量表(躯体功能、心理功能、社会功能、物质生活状态)各维度评分均较入院时显著上升,且观察组明显高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者GQOLI-74量表评分比较(分,

2.3 两组患者颈椎轴性症状发生率、VAS量表评分及严重程度分级比较

观察组患者干预过程中颈椎轴性症状发生率及干预后的VAS评分明显低于同期对照组,且两组颈椎轴性症状严重程度分级比较,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表4。

表4 两组患者颈椎轴性症状发生率、VAS量表评分及严重程度分级比较(分,

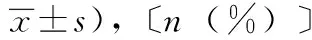

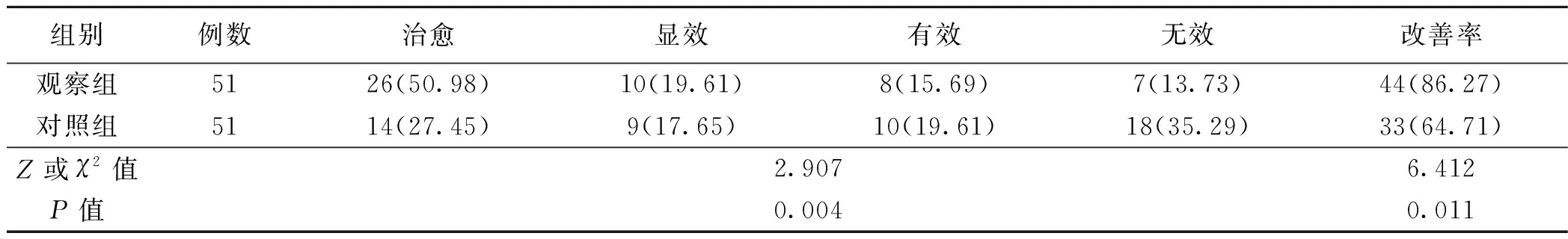

2.4 两组患者JOA评分改善率比较

经干预3个月后,两组JOA评分分级比较差异有统计学意义(P<0.05),而观察组总改善率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表5。

表5 两组患者JOA评分改善率比较〔n(%)〕

3 讨论

针对颈椎病的治疗,临床主要以非手术治疗为主,大部分患者病情发展可得到良好的控制,但针对颈椎多节段脊髓受压的患者药物治疗效果不佳,需行各类手术治疗,较为常见的有颈椎后路术、颈椎前路术等,而值得注意的是,研究发现,其中后路术术后45.00%~85.00%不等的患者会发生轴性症状,而前路术术后发生率为37.30%,患者出现不同程度的人体功能性障碍,颈部、肩部等部位疼痛明显,可延续至头顶,不仅不利于患者预后,且给其带来的心理、生理双方面的痛苦不言而喻〔12〕。随着临床对颈椎病术后轴性疼痛发生的研究,发现其可能与手术导致术后颈椎总活动度、颈椎曲度、椎间隙高度等均有关。因此临床一方面需严格把控手术方式的选择,降低术中对组织结构的损伤,另一方面术后康复功能训练亦同样重要,早期功能训练确可提高手术效果。

目前,临床针对颈椎病患者的护理过程中更在意对患者症状的改善,而非功能的训练,无法起到理想的干预效果,易使患者及护理人员陷入被动的护理状态中。一方面护理人员无法充分发挥其自身专业知识,另一方面患者接受长期被动护理,对自身疾病及护理过程了解度低,一旦护理效果不佳则易产生抵抗心理,进而不配合治疗,不利于临床功能的开展〔13〕。本文采用护理专案模式运用于颈椎病患者的护理措施中,发现其不仅可有效提高患者的自我管理能力,从而改善其人体功能性障碍程度及生活质量,还有利于轴性症状发生风险的降低,证明此种方法的临床有效性。陆秋芳等〔14〕研究发现,将该护理方法运用于急性脑卒中吞咽功能障碍患者的康复治疗中,可有效提高患者疾病相关知识掌握度,有利于降低肺部感染发生率,与本研究结果较为一致。

护理专案可看作管理手段的一种,是其基层护理人员晋升的必备技能之一,近年来得到广泛关注,但有关该护理方案在颈椎病患者中的开展报道嫌少〔15〕。本研究结果显示,观察组患者干预后的自我管理能力得到明显提升,可能是因为常规护理干预全程患者依赖性过强,医护人员属于主导者,且健康宣教仅涉及门诊一次性,无法引起患者重视,而该护理模式通过护理人员专业的心理疏导及思维培训,从患者本身出现或可能出现的问题出发,找到根本解决方案,摒弃传统护理方案“头痛医头、脚痛医脚”的思维,进而直接性树立患者治疗的信心,自主掌握正确的康复方法,达到护患关系平衡,在此过程中护理人员仅需辅助患者明确目的性,一方面降低护理工作压力,另一方面提高患者处理心理问题及行为偏差的能力,进而提高其自我管理能力。目前骨科病区护理人员平均素质不等,工作压力普遍较大,若无法得到有效的管理,患者术后并发症较多,且考虑骨科术后恢复周期长,影响其生活质量。而本研究将其作为观察指标,结果显示,观察组干预后的生活质量得到显著改善,分析原因,这一结果的发生则归功于护理专案将护理流程从“处理”转至“预防”,给予护理人员专业培训,使其充分掌握透过表面看本质的技能,分析其术后出现轴性疼痛的原因,并发挥不同职位的专业技能,做到各司其职,有利于整体护理质量的提升,进而提高患者生活质量。

另外,本研究还发现观察组患者干预后的颈椎轴性症状发生率及严重程度明显低于对照组,且更有利于人体功能性障碍的改善,分析原因,以往常规护理流程中护理人员对颈椎病术后轴性疼痛重视度低,且相关护理流程不够完善,患者无法享受规范化护理干预,普遍出现症状后才给予处理,不利于预后,而该干预模式主要通过分析以往临床经验、头脑风暴等途径找寻发生轴性疼痛的主要原因,从而建立系统化的护理流程,激发护理人员潜在能力,并结合患者的有效行为,达到最小投入,最大产出的结果,是护理工作有章可循,重于“预防”,进而有效降低术后轴性疼痛发生率。通过从现阶段的问题入手,共同制定护理目标,使护理过程透明化,患者可在此过程中得到成就感,进而主动配合护理人员完成布置的作业任务,不断强化训练以此提高颈椎功能。

综上所述,给予骨科病区颈椎病患者护理专案模式干预,不仅可提高其自我管理能力,且还可有效降低术后颈椎轴性症状发生率,提高其生活质量,从而促进康复。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突