532 nm激光治疗倒睫的临床体会

2022-07-09郭慧詹文珠廖子芳肖玲彭云王媛张飞飞叶琳

郭慧 詹文珠 廖子芳 肖玲 彭云 王媛 张飞飞 叶琳

倒睫是指睫毛位置异常并倒向眼球,造成眼部疼痛、畏光、流泪及异物感等。倒睫治疗的目的是清除异常的睫毛,解除患者的不适症状[1]。过去对于少量倒睫,采用的方法主要为机械拔除或电解治疗。随着医疗技术的发展,新的治疗手段如波长532 nm 激光器的出现,为临床治疗少量倒睫提供了新的方法[2]。其治疗机制为光热选择性作用原理[3],532 nm 激光能够穿透皮肤到达真皮毛囊组织,可同时破坏毛囊和毛球,且光热作用仅局限于靶目标内,能有效防止毛发吸收的热量产生能量从而对周围组织产生损伤,防止瘢痕的产生[4,5]。美国Lumenis Ins Vision One多波长激光器能连续输出波长为532 nm 的绿光,能够被睫毛的黑色素完全快速吸收,转化为热能而起到破坏毛囊的作用。但是,因为该类型激光器本是用于治疗眼科眼底疾病,不是为倒睫治疗而设计,目前关于运用532 nm激光治疗少量倒睫的具体功率参数,国内外文献中尚无统一标准,且国内外关于532 nm 激光治疗少量倒睫还未达成统一的专家共识。为此,作者采用532 nm 激光治疗倒睫,观察临床疗效,现报告如下。

1 资料与方法

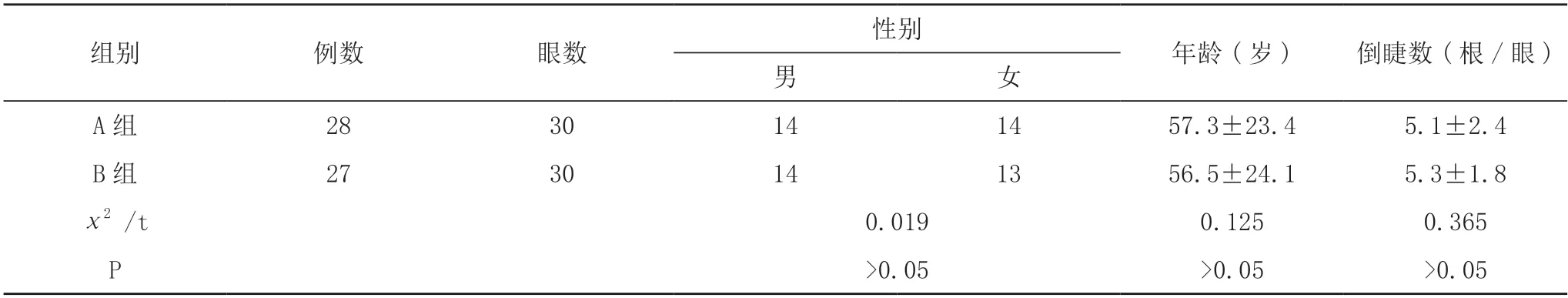

1.1 一般资料 选取2017 年1 月~2021 年3 月倒睫患者55 例(60 眼),男28 例,女27 例;年龄22~81 岁,平均年龄(56.9±11.51)岁;倒睫322根,其中,10例行倒睫手术后仍残留数根,3 例行电解倒睫复发。采用随机数字表将患者分为A组(28例,30眼)及B组(27例,30眼)。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组患者的一般资料比较(n,)

表1 两组患者的一般资料比较(n,)

注:两组比较,P>0.05

1.2 纳入及排除标准 ①纳入标准:裂隙灯下检查,倒睫数<10 根/眼。②排除标准:失访和脱失的病例;毛囊黑色素较少者;严重内翻者。

1.3 方法

1.3.1 仪器 选用美国Lumenis Ins Vision One多波长激光器,可以输出波长为532 nm 的绿光。输出功率最小值为50 mW,最大值为1500 mW。

1.3.2 治疗方法 两组患者术前均采用盐酸丁卡因表面麻醉3次后,嘱患者端坐在裂隙灯下,固定好头位,嘱患者注视倒睫相反方向,让瞳孔回避激光,棉签轻轻地将眼睑离开眼球,翻转眼睑使睫毛根部与激光光束同轴。选择波长532 nm 的绿光;激光输出方式为脉冲;光斑直径50 μm,曝光时间0.2 s,气化睫毛根部毛囊及其周围,治疗深度3~4 mm。至彻底破坏毛囊。一般每个倒睫毛囊击射30~50 次。

两组第1 次治疗后复发患者遂行第2 次治疗,再复发者行第3 次治疗。A 组第1 次治疗时功率为200~250 mW,复发倒睫第2~3 次治疗时功率为250~300 mW。B 组第1 次治疗时功率为300~350 mW,复发倒睫第2~3 次治疗时功率为350~400 mW。

两组术后均涂典必舒眼膏。所有患者术前及术后均采用眼前节拍照记录倒睫数量及位置。记录术中两组患者的配合度,术后使用视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)对患者术中疼痛度进行评分。术后2 周,1、3、6 个月复诊,利用眼科裂隙灯检查,观察击射后倒睫有无再生,若有再生,画图及眼前节拍照记录其再生的倒睫数目及位置。

1.4 观察指标及判定标准 比较两组患者术中配合度,术中疼痛度,临床疗效,术后不良反应发生情况。

1.4.1 临床疗效判定标准 经过激光治疗后,复查时行裂隙灯检查见原倒睫生长处无新生倒睫再长出,为治愈。经过激光治疗后,复查时行裂隙灯检查见原倒睫生长处有新生倒睫再长出,为复发。治愈率=原倒睫生长处无新生倒睫再长出的数量/倒睫总数量(包括患者因疼痛不能配合治疗的倒睫数)×100%。复发率=原倒睫生长处有新生倒睫再长出的数量/配合治疗的倒睫数量(不包括患者因疼痛不能配合治疗的倒睫数)×100%。

1.4.2 疼痛度判定标准 采用VAS评分判定疼痛度。VAS 由一条100 mm 的直线组成,一端标记为0 表示“无痛”,另一端标记为100 表示“无法忍受的疼痛”。患者将自身感受的疼痛强度标记在直线上,0点到标记点的长度代表患者的疼痛水平。VAS 的评价标准为:0 分为无痛;0~3 分(30 mm) 为轻度疼痛;4~6 分(40~60 mm) 为中度疼痛;7~10 分(70~100 mm)为重度疼痛。

1.5 统计学方法 采用SPSS18.0 统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差()表示,采用t 检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者术中配合度比较 第1 次激光治疗时:A 组配合28 例(100.0%);B 组配合23 例(85.2%),其中4 例患者因疼痛无法完成激光治疗。A 组配合度高于B组,差异具有统计学意义(χ2=4.473,P<0.05)。复发患者第2~3 次激光治疗时:A 组复发8 例、配合8 例(100.0%);B 组复发6 例、配合5 例(83.3%),其中1 例患者因疼痛无法完成激光治疗。两组配合度比较,差异无统计学意义(χ2=1.436,P>0.05)。

2.2 两组患者术中疼痛度比较 第1 次激光治疗时:A 组28 例VAS 评分为(3.4±2.1)分;B 组27 例VAS评分为(5.5±2.5)分,其中4 例因疼痛不能配合治疗的患者VAS 评分为(7.1±1.0)分。A 组VAS 评分低于B组(27例),差异具有统计学意义 (t=3.378,P<0.05)。复发患者第2~3 次激光治疗时:A 组8 例VAS 评分为(4.0±1.6)分;B 组6 例VAS 评分为(6.3±1.8)分,其中1 例因疼痛不能配合治疗的患者VAS 评分为(8.0±1.0)分。A 组VAS 评分低于B 组(6 例),差异具有统计学意义 (t=2.526,P<0.05)。

2.3 两组患者临床疗效比较 术后2周,1、3、6个月进行复诊。A 组28 例(158 根),第1 次配合治疗28 例(158 根),第1 次激光术后治愈率为75.9%(120/158);复发8例(38根),复发率为24.1%,配合治疗8例(38根)再次行第2~3次治疗,治愈20根,总治愈率为88.6%,总复发率为11.4%。B 组27 例(164 根),第1 次配合治疗23 例(139 根),第1 次激光术后治愈率为75.6%(124/164);复发6例(15根)复发率为10.8%,配合治疗5 例(12 根)再次行第2~3 次治疗,治愈3 根,总治愈率为77.4%,总复发率为6.5%。两组第1 次激光术后治愈率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。A组第1 次激光术后复发率高于B 组,差异具有统计学意义 (P<0.05)。A组总治愈率高于B组,差异具有统计学意义 (P<0.05)。两组总复发率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2~5。

表2 两组第1 次激光术后治愈率比较(n,根,%)

表3 两组第1 次激光术后复发率比较(n,根,%)

表4 两组总治愈率比较(n,根,%)

2.4 两组术后不良反应发生情况比较 两组患者术后均未发生睑缘畸形及任何瘢痕,且术后视力无影响。

3 讨论

睫毛的功能是遮挡及防止各种异物进入眼内,并减弱过强的光线,起到垂帘的作用[1]。由于倒睫长期磨擦的影响下,还会导致结膜充血、角膜浅层混浊、新生血管生长、角膜上皮角化甚至形成角膜溃疡从而导致失明,给患者带来不小的痛苦和折磨。

根据倒睫的睫毛数量可分为少量倒睫(<5 根/眼)和大量倒睫(≥5 根/眼)[6]。过去,对于少量倒睫或手术后复发少量倒睫[7],治疗以镊子拔除及电解治疗为主,采用镊子拔除倒睫是一种简单经济且并发症少的方法,但是2~6 周后复发,而且在拔除倒睫后经常会留下一些锐利的根部,从而造成更加严重的刺激症状[6]。而电解治疗由于电流不易控制,容易造成眼睑瘢痕,甚至导致睑内翻和眼睑畸形,且治疗后50%~60%患者复发[8-10]。

利用激光消融的主要优势是精确,绝大部分患者术中无不适症状,感染和瘢痕等并发症较少,不需要浸润性麻醉,操作简单。且激光消融治疗倒睫成功率高。是一种安全且有效的临床治疗方法。

早在1979 年国外文献中Berry[11]首次应用氩激光治疗少量倒睫;2003 年,我国朱承华等[12]也报道了氩激光在倒睫治疗中的应用。1999 年,Oguz 等[13]第1 次报道了532 nm 激光在倒睫中的使用;2010 年,戎君等[2]首次报道了运用532 nm激光治疗倒睫的体会。532 nm 激光本是用于治疗眼科眼底疾病。利用其治疗倒睫的原理为:532 nm 激光是一种能连续输出波长为532 nm 的绿光,能够被睫毛的黑色素完全快速吸收,转化为热能而起到破坏毛囊的作用。532 nm 激光的优势:①简便。裂隙灯下执行,且治疗时间短。门诊进行,无需住院。②精准。激光光束可准确定位,对倒睫周围眼睑组织损伤小。③快速。表面麻醉下进行,用时短,随打随走,患者容易配合。④微创。可反复操作性高。本报道中532 nm 激光斑设置为50 μm,激光斑小;对倒睫周围眼睑组织损伤小,瘢痕形成率低。当然532 nm 激光也存在缺陷,如毛囊黑色素较少的患者,532 nm 激光破坏毛囊的程度较弱。

关于532 nm 激光运用具体参数,国内外文献中尚无统一标准。本研究中,按输出功率大小不同分组,A 组功率为200~300 mW(第1 次治疗时为200~250 mW,第2~3 次治疗时为250~300 mW),B 组功率为300~400 mW(第1 次治疗时为300~350 mW,第2~3 次治疗时为350~400 mW)。A 组第1 次激光治疗时配合度高于B 组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

VAS 评分作为心理学方法用于评价各种主观感受已有90 余年,1972 年Woodforde 等首次将VAS 用于疼痛强度评价[14]。A 组第1 次激光治疗时VAS 评分低于B组(27例),差异具有统计学意义 (P<0.05)。A组复发患者第2~3 次激光治疗时VAS 评分低于B 组(6 例),差异具有统计学意义 (P<0.05)。由此得出结论,输出功率越大,患者自觉疼痛度越高;部分患者因疼痛无法配合治疗,致输出功率大的B 组患者配合率低。

两组第1 次激光术后治愈率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。B组部分患者因疼痛无法配合治疗,导致部分患者倒睫无法经过激光治疗。A 组总治愈率高于B组,差异具有统计学意义 (P<0.05)。若仅统计参与治疗的倒睫数量,A组第1次激光术后复发率高于B组,差异具有统计学意义 (P<0.05)。两组总复发率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

根据统计结果,关于532 nm 激光治疗少量倒睫,应采取个性化治疗方案。为了增加患者的配合度,第1 次行532 nm 激光治疗患者首选输出功率为200~250 mW。对于复发的患者,为了降低复发率,第2~3次激光治疗功率可以增加至250~400 mW,鉴于输出功率愈大,患者疼痛度越大,存在因疼痛无法配合治疗的可能性,遂应根据复发情况呈阶梯式逐渐增加功率;对于偏远山区或其他复查相对不便的患者,可根据其对疼痛的耐受度,运用300~350 mW 功率[15-17]。对于疼痛特别不耐受的患者,术前做好安抚工作,缓解患者恐惧害怕心理,术中根据具体情况调整功率大小,必要时暂停或终止治疗[18,19]。

针对疼痛不能耐受的患者,下一步考虑通过更改麻醉方式,如眼睑皮肤表面麻醉乳膏或局部浸润麻醉,其临床效果如何,待进行进一步深入研究。

综上所述,对于少量倒睫,532 nm激光是一种简便、精准、快速及微创的治疗方式。功率大小运用不同,其治愈率及复发率不同。可根据患者具体情况选择个性化治疗方案。