论治安训诫的法律性质及救济途径

——以行政检察的必要介入为视角

2022-07-01王兆忠

孙 晨,王兆忠

(1.湖北省武汉市人民检察院,湖北 武汉 430000;2.湖北省武汉市中级人民法院,湖北 武汉 430000)

我国现行法律规定了三种训诫,即行政法律法规中的作为“警示性”手段的治安训诫、诉讼法和实体法中作为强制性保障措施的司法训诫以及刑法中作为非刑罚处罚措施的司法训诫。其中,第二和第三种训诫措施由于法律规定比较明确,适用主体比较单一,实施程序比较完善,因此在理论上和实践中适用不存在太多问题。当前,为学术界诟病的是实践中比较混乱的治安训诫。2020 年初,一场突如其来的疫情,再次引发人们对治安训诫的空前关注。

治安训诫虽非治安处罚措施或行政强制措施,却可能对相对人的权益产生实际影响。实践中存在诸多无据适用、混乱适用乃至违法适用的情况,但是行政相对人的救济途径并不顺畅。行政检察监督范畴的“回归”,是党的十八届四中全会以来司法改革重要内容,是保障宪法和法律完整统一实施的重要途径,也是依法规制国家公权、构建检察权威和保障公民权利的重要手段。[1]以行政检察监督为路径,实现对被治安训诫行政相对人的法律救济,具有合法性、权威性、新颖性、及时性、便捷性、多样性和可操作性等优势,可以成为解决治安训诫引发的行政争议的第三条道路。[2]

一、治安训诫的主要类型与法律性质

(一)治安训诫的主要类型

1.现行有效法律法规中的治安训诫。

2.已经失效法律法规中的治安训诫。

3.现行有效法律中规定模糊的“治安训诫”。

《中华人民共和国治安管理处罚法》第5 条第3 款规定:办理治安案件应当坚持教育与处罚相结合的原则。对于具有中国国籍的行政相对人而言,治安管理处罚的种类有警告、罚款、行政拘留、吊销公安机关发放的许可证。从现行法律法规来看,教育并不是一种治安处罚的方式。于是有论者认为,公安机关采取的训诫可以理解为批评教育的表现形式。①陈新宇:《论训诫》,载于微信公众号“法学学术前沿”,2020年3月7日访问。同时,陈教授还指出,根据公布的李某亮医生的训诫书,公安机关认为其行为“严重扰乱了社会秩序”与“情节特别轻微”矛盾。此外,有时候公安机关对警告处罚也会以当场训诫的方式执行。

(二)治安训诫的法律性质

治安训诫究竟属于何种性质,学术界一直存在争议。有学者提出,治安训诫多用于法律宣讲教育,不影响相对人权利义务,因而属于行政事实行为范畴;也有学者认为,治安训诫是治安处罚的前置性指导措施,属于行政事实行为中的行政指导行为。也有论者认为,治安训诫具有责令相对人停止违法行为、进而避免治安处罚的功能,所以治安训诫之所以存在法律性质争议,主要是因为其内容和形式表现多样,兼具规制性,行政指导及行政命令的相关特点。[3]行政事实行为没有对相对人的权利义务产生影响,未引起行政法律关系发生、变更和消灭。有些治安训诫倾向于对相对人进行普法教育,劝导相对人依法行事,并不涉及相对人权利义务关系的变化,具有行政指导行为的属性,属于行政事实行为当无争议。但是,也有一些治安训诫是对相对人违法行为特别轻微,不需要适用治安处罚的一种口头或书面批评教育。它不仅确定了相对人的行为具有违法的性质、影响相对人的权利义务关系,而且治安训诫是公安机关强制相对人接受教育的一种措施,相对人无法自愿选择是否接受。因此,这些治安训诫应该属于行政具体法律行为。[4]王学辉教授就认为,在行政执行领域,训诫其实是警告的书面表达形式,应将其法律属性界定为一种行政处罚。[5]

(三)小结:治安训诫需要规范和监督的必要性

自行政法诞生以来,对行政权的规制便是其规范行政领域的核心内容。因为行政权极易逾越法治原则赋予其行使的权力边界而造成行政相对人权益的侵害。[6]治安训诫作为公安机关单纯实施公权力或者用公权限制私权的一种方式,具有巨大的灵活性。然而实践中公安机关在适用训诫存在的诸多问题,却得不到规范和监督。

治安训诫有的表现为行政事实行为,是行政机关宣传教育、指引人们依法行事的重要手段;也有的治安训诫属于行政具体法律行为,具有影响相对人合法权益的功能。学术界主流观点认为:后一种治安训诫与警告类似,均具有批评教育之意,并且作出书面或口头形式的警示、谴责和告诫,应归属于行政处罚中的“声誉罚”或“申诫罚”。[7]具体而言,一方面,治安训诫行为和行政处罚行为有相同或相似的行为基础,包括作出主体、程序、所针对的行为和对象;另一方面,治安训诫行为和行政处罚行为均有制裁性,被训诫的相对人会承担失去声誉的后果,增加精神负担。实践中,实务界对理论界的这种观点其实也是认同的。①1990年《公安部交通管理局关于警告处罚如何适用问题的答复》中明确提出:警告是行政主体对某些有轻微违法行为人的一种训诫。

有些治安训诫有行政处罚之实,却无行政处罚之名。于是,治安训诫便不在行政诉讼的受案范围内,大大限制了相对人救济自己权利的途径。公安机关在习焉不察的权力惯性的驱动下,或者在面临着行政系统内外部压力的情况时,会有意无意地采用治安训诫这种在法律上语焉不详、在性质上模棱两可的行政方式,以此来规避法律的约束、司法的审查和监督以及后续可能产生的责任追究。[8]因此针对这种治安训诫,急需规范方式和手段对其进行规制和监督。

二、治安训诫适用中存在的问题及规制

(一)治安训诫适用中存在的问题

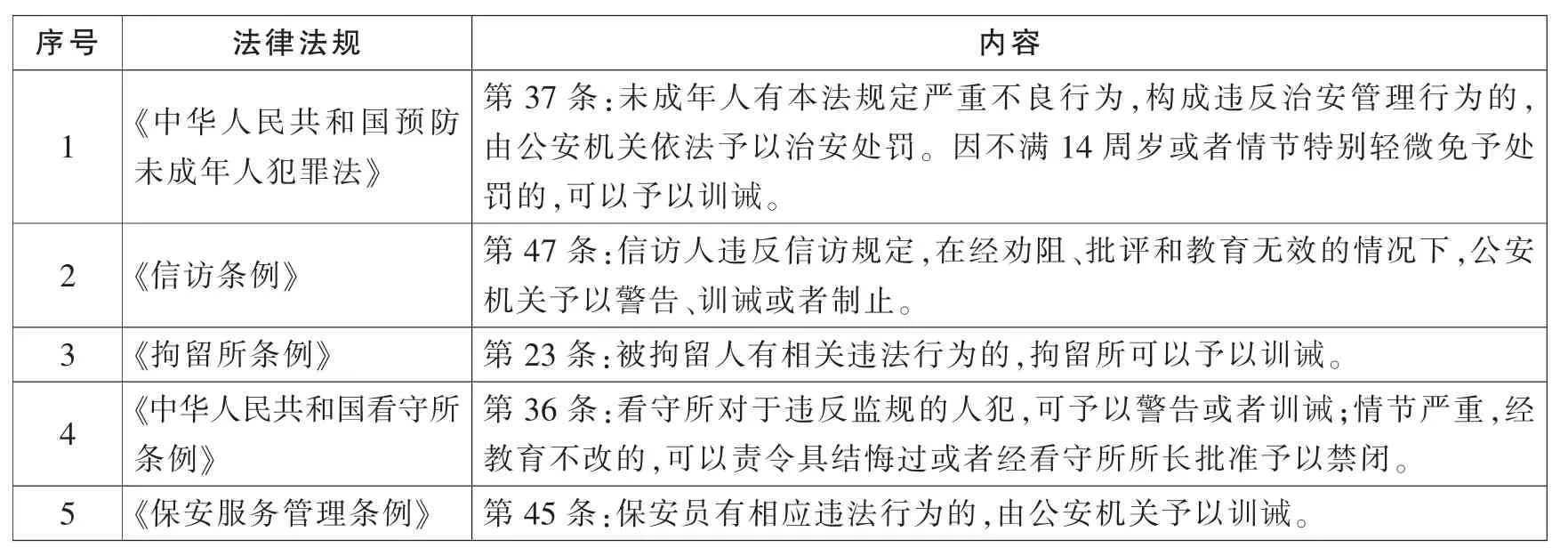

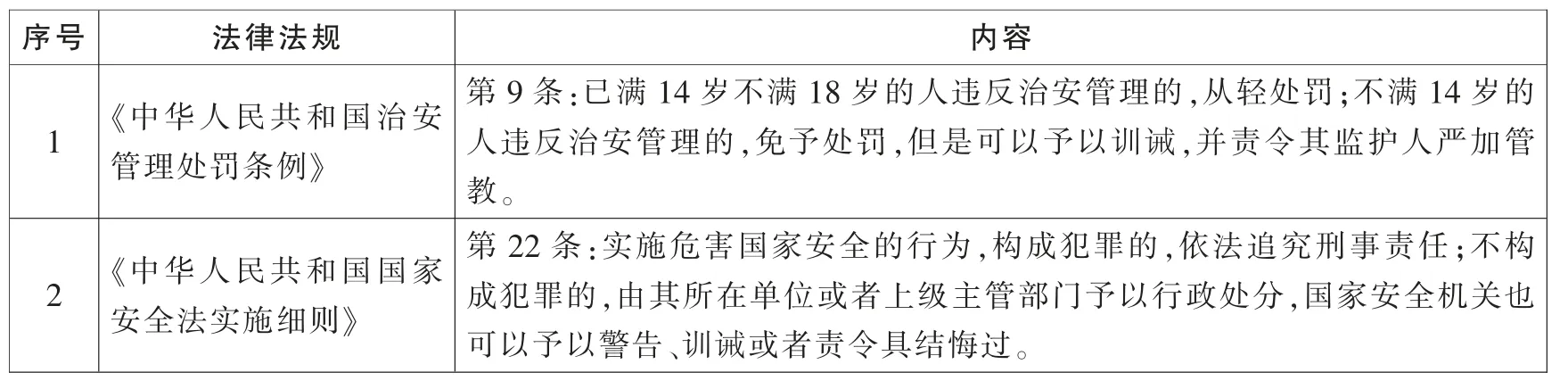

1.适用于法无据。对于公权力而言,“法无授权不可为”是一句历久弥新的法谚。对于一个现代法治国家而言,所有国家机关的行为都应该有法律的授权。但是,治安训诫作为一种公安机关经常行使的对于相对人采取的处置措施,只在《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《信访条例》《拘留所条例》《中华人民共和国看守所条例》和《保安服务管理条例》有所规定,而在《治安管理处罚法》《行政处罚法》中并无明确规定。也就是说,公安机关只能对实施违法行为的未成年人、信访人、看守所(拘留所)在押人员以及保安员适用。但是实际上,治安训诫的适用范围并不仅限于上述四类人员。这显然是于法无据适用训诫,或者称之为无权适用。此外,根据已经公开的公安机关对李某亮下达的《训诫书》显示,其法律依据只是笼统地说“违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定”,没有明确指明并引用具体法律条款。根据最高人民法院发布的第41 号指导案例,此种情形应当视为该具体行政行为没有法律依据。①最高人民法院发布的第41号指导案例,即宣懿成等诉浙江省衢州市国土资源局收回国有土地使用权案。在该案中,衢州市国土资源局在作出案涉《收回国有土地使用权通知》时,仅说明是依据《土地管理法》及浙江省的有关规定作出的,但并未引用具体的法律条款。该指导案例归纳的裁判要点明确指出:行政机关作出具体行政行为时未引用具体法律条款,且在诉讼中不能证明该具体行政行为符合法律的具体规定,应当视为该具体行政行为没有法律依据,适用法律错误。

2.适用违法混乱。治安训诫违法混乱适用的最主要的表现,就是以治安训诫的外衣,对相对人进行影响其权利义务的警告处罚。将应该受到治安处罚的行为降格为治安训诫,从而逃逸在行政诉讼规范的范畴之外。治安训诫作为一种广泛适用的处置措施,书面训诫竟然连统一法律文书格式都没有,至于口头训诫的内容和形式就更加形式多样了。

3.救济途径缺失。无论治安训诫是口头的还是书面的,因其并非法定处罚措施,对相对人的实体权利不产生实际影响。再加上,公安机关仅对相对人出具训诫书,未向社会公布训诫书,相对人的名誉权也未受损。因此治安训诫不在行政诉讼的受案范围之内,相对人对训诫不服的只能提起行政复议。如果相对人没有在法定期限内提起行政复议,行政复议决定不予受理或者行政复议决定维持原具体行政行为,那么可能有20%到50%对复议决定不满意的将无法寻求进一步权利救济。②有学者统计分析,有1/5至1/2的行政复议案件在作出处理后,当事人仍然会起诉。解志勇:《行政检察:解决行政争议的第三条道路》,载《中国法学》2015年第1期。最高人民法院作出的〔2016〕最高法行申1434 号和〔2017〕最高法行申1914 号两个裁定书,将被治安训诫的当事人不服行政复议不予受理而提起的再审申请予以驳回,无形之中将无数针对治安训诫的行政诉讼挡在法院大门之外。

(二)治安训诫的救济途径及实现

1.公安机关撤销治安训诫。公安机关撤销治安训诫理论上可能存在三种情况。

一是主动撤销治安训诫。因为根据《中华人民共和国行政处罚法》第54 条第2 款规定,行政机关通过各种途径发现行政处罚有错误的应当主动改正。③第54条:行政机关应当建立健全对行政处罚的监督制度。县级以上人民政府应当加强对行政处罚的监督检查。公民、法人或者其他组织对行政机关作出的行政处罚,有权申诉或者检举;行政机关应当认真审查,发现行政处罚有错误的,应当主动改正。这种情形下,相对人可以通过申诉、检举或信访等途径,向作出治安训诫的原公安机关及其上级机关反映相关情况,从而救济自己的权利。[9]

二是公安机关被动撤销治安训诫。依据宪法和相关法律,监察机关和权力机关(主要是各级人大常委会)都有受理人民申诉的义务,但其监督职能的定位主要在于权力体系内部,并不在于解决具体行政争议。[10]因此,如果被治安训诫的相对人没有向原公安机关申诉或者信访,而是向地方党委、纪检监察机关或者权力部门控告申诉,其申诉最终会被转交到治安训诫的原作出公安机关处理。国家监察委于2020 年3 月19 日公布的《关于群众反映的涉及李某亮医生有关情况的调查通报》,就认为由于派出所出具训诫书不当,执法程序不规范,调查组已建议监察机关对此事进行监督纠正,督促公安机关撤销训诫书并追究有关人员责任,及时向社会公布处理结果。同日,公安机关决定撤销训诫书,并就此错误向当事人家属道歉。此种情况,公安机关撤销治安训诫往往带有明显的被动色彩。

三是上级公安机关复议决定撤销治安训诫。根据《中华人民共和国行政复议法》第28条第(3)项的规定,上级公安机关作为行政复议机关,如果认为治安训诫具有事实不清、证据不足、违反法定程序、超越或者滥用职权或者具体行政行为明显不当等情形,有权复议决定撤销该训诫措施。①第28条:行政复议机关负责法制工作的机构应当对被申请人作出的具体行政行为进行审查,提出意见,经行政复议机关的负责人同意或者集体讨论通过后,按照下列规定作出行政复议决定:(三)具体行政行为有下列情形之一的,决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法;决定撤销或者确认该具体行政行为违法的,可以责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为:1.主要事实不清、证据不足的;2.适用依据错误的;3.违反法定程序的;4.超越或者滥用职权的;5.具体行政行为明显不当的。因此,如果相对人不服治安训诫,依法向上级公安机关申请行政复议,同样具有撤销该训诫的可能。

但就当前情况来看,无论是主动还是被动,公安机关撤销训诫的例子都是凤毛麟角。也就是说,寄希望于行政权自我纠偏,对于治安训诫的行政相对人权利救济的作用可谓微乎其微。实践雄辩地证明,这条救济途径并不顺畅。

2.人民法院裁定撤销或者宣布治安训诫无效。虽然理论上相对人并不能针对治安训诫及其复议提出行政诉讼,但是这种治安训诫一般是指对相对人其合法权益明显不产生实际影响的法律政策宣讲类训诫行政行为,而非名为训诫实为处罚、对相对人权利义务产生或者可能产生实际影响的训诫。从规范的角度而言,后一种治安训诫是可诉具体行政行为,相对人有权提起行政诉讼。如果人民法院经审理认为治安训诫属于无效、撤销或部门撤销情形的,可以依法作出相应判决。

一是人民法院依法判决确认治安训诫无效。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第75条的规定,如果人民法院经审理认为,行政行为有实施主体不具有行政主体资格或者没有依据等重大且明显违法情形之一的,原告申请确认行政行为无效的,人民法院判决确认无效。②第75条:行政行为有实施主体不具有行政主体资格或者没有依据等重大且明显违法情形,原告申请确认行政行为无效的,人民法院判决确认无效。该条中规定的“重大且明显违法”,是指以上两种违法之外的重大且明显违法。主要包括以下几种情形:(1)行政行为实施主体不具有行政主体资格。一般是指行政机关的内部机构派出机构、临时机构在没有法律、法规的特别授权的情况下,以自己名义作出的行政行为。(2)减损权利或者增加义务的行政行为没有法律规范依据。(3)行政行为的内容客观上不可能实施,包括因相对人的自身原因,无法做到行政主体要求实施的行为。(4)其他重大且明显违法的情形。在认定行政行为无效问题上,采纳了法律保留适用负担行政说。所以,如果公安机关对相对人作出的训诫明显对行政相对人权利义务造成侵害,那么该训诫措施因欠缺法律规范依据的合法构成要件。原告申请确认该治安训诫无效的,人民法院判决确认无效。

二是人民法院依法判处撤销或者部分撤销治安训诫。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第70 条规定,如果人民法院经审理认为,行政行为存在主要证据不足、适用法律法规错误、违反法定程序、超越职权的、滥用职权的或明显不当等情形之一的,应判决撤销或者部分撤销。③第70条:行政行为有下列情形之一的,人民法院判决撤销或者部分撤销,并可以判决被告重新作出行政行为:(一)主要证据不足的;(二)适用法律、法规错误的;(三)违反法定程序的;(四)超越职权的;(五)滥用职权的;(六)明显不当的。因此,如果在相对人提起的行政诉讼中治安训诫符合上述六种情形之一的,人民法院应该依法判处撤销或者部分撤销。

虽然我国不是判例法国家,但是具有中国特色的案例制度已经建立起来,司法案例在人民法院审判实践中的功效正在得到强化。现如今,下级法院与上级法院已生效裁判相左的裁判,属于院庭长重点监督的对象,要跨越专业法官会议、审判委员会讨论等多重障碍。前述最高法院关于驳回治安训诫当事人再审申请的两个裁定,对于全国法院具有极强的指导和示范作用。笔者多方查阅资料,尚未发现人民法院判决撤销或者确认治安训诫无效的案例。这似乎说明,对于众多治安训诫的当事人而言,通过向法院起诉请求撤销或者确认公安机关的训诫措施无效,是非常困难的。

(三)作为解决行政争议第三条道路的行政检察

1.应运而生的行政检察。行政争议的及时、有效解决,是当前国家和社会治理中的重要问题,也是治理体系和治理能力现代化的必然要求。但事实上,行政机关内部纠错机制缺乏应有的灵敏和高效,主动或被动撤销已经作出的行政行为极为罕见。而行政诉讼和行政复议作为当前解决行政争议的主要法律途径,其实践效果也难令人感到满意,这在促使人们反思现行行政诉讼和行政复议制度的同时,[11]也引导人们将目光转向寻求解决行政争议的其他途径。行政检察是指检察机关依据法律授权、运用法定手段对行政执法及行政诉讼活动中法律规范的实施、适用情况进行监察督促并能产生法律效力的特定活动。[12]法律监督是检察权的重要属性,作为解决行政争议的第三条道路,行政检察天然地具有法律监督的基因。因此,行政检察更主要是作为一种保障或者兜底途径存在的,在启动前必须保持必要的谦抑,只有当其他监督主体都不作为时,相应事项才可以进入行政检察的范围。①姜明安教授指出,此时若检察机关再不介入,国家利益、社会公共利益或公民、法人其他组织的合法权益即将受到重大损害,从这个意义看,检察监督可谓制止和纠正行政违法行为,维护上述权益的“最后一道防线”。姜明安:《完善立法,推进检察机关对行政违法行为的监督》,载《检察日报》2016年3月7日,第3版。

2.恰逢其时的行政检察。经过严密的逻辑推演和理论论证,行政检察在解决行政争议方面具有合法性、权威性、新颖性、及时性、便捷性、多样性和可操作性等优势,可以成为解决行政争议的第三条道路。此外,党的十八届四中全会提出完善检察机关行使监督权的法律制度,强化对行政权力的制约和监督,完善纠错问责机制,健全依法维权和化解纠纷机制、利益表达机制、协商沟通机制、救济救助机制;检察机关在履行职责中发现行政机关违法行使职权或者不行使职权的行为,应该督促其纠正等制度设计。这为检察机关更好地发挥法律监督职能,深度介入解决层出不穷的行政争议提供了宝贵的机遇。[13]经过几年的实践,行政检察已经探索形成了检察建议、督促起诉、行政公益诉讼和提起抗诉等多元化法律监督方式。

3.规制训诫的行政检察。行政检察作为治安训诫的救济途径,不仅具有制度上的优势和逻辑上的自洽,而且具有规范上的依据。虽然目前我国整体上尚缺少有关检察机关对众多行政机关违法或不作为行政行为的监督问题的法律法规,特别是关于监督权限、原则、范围、手段和程序等均无明确规定。但是,人民检察院对公安机关及其工作人员行政执法的监督职权,却有较为明确的法律依据。例如,《中华人民共和国人民警察法》第42 条、第46 条和《中华人民共和国治安管理处罚法》第114 条第2 款等规定。②《中华人民共和国人民警察法》第42条:人民警察执行职务,依法接受人民检察院和行政监察机关的监督。第46条:公民或者组织对人民警察的违法、违纪行为,有权向人民警察机关或者人民检察院、行政监察机关检举、控告。受理检举、控告的机关应当及时查处,并将查处结果告知检举人、控告人。《中华人民共和国治安管理处罚法》第114条第2款:公安机关及其人民警察办理治安案件,不严格执法或者有违法违纪行为的,任何单位和个人都有权向公安机关或者人民检察院、行政监察机关检举、控告;收到检举、控告的机关,应当依据职责及时处理。再加上《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》《关于对民事审判活动与行政诉讼实行法律监督的若干意见(试行)》《人民检察院民事行政抗诉案件办案规则》《人民检察院检察建议工作规定(试行)》等具体操作层面的规范性文件和司法解释,行政检察作为治安训诫的一种救济途径在规范层面是没有疑问的。需要我们进一步探讨和探索的,是行政检察对治安训诫的规制功能如何规范化展开。

三、行政检察对治安训诫规制的规范路径

(一)向公安机关或人民法院发出行政检察建议

检察建议是人民检察院依法履行法律监督职责,参与社会治理,维护司法公正,促进依法行政,预防和减少违法犯罪,保护国家利益和社会公共利益,维护个人和组织合法权益,保障法律统一正确实施的重要方式。学术界通说认为,《中华人民共和国检察官法》第46 条第1 款第(五)项的规定,赋予人民检察院依法提出检察建议的职责。①第46条:检察官有下列表现之一的,应当给予奖励:(五)提出检察建议被采纳或者开展法治宣传、解决各类纠纷,效果显著的。行政检察建议是指对行政机关在行政执法过程中出现的执法不严、违法不纠或者行政机关内部的体制和制度漏洞等普遍性和倾向性问题发出的要求其改进工作、完善制度的意见。[14]

此外,根据《人民检察院检察建议工作规定》第8 条和第11 条第4 款的规定,②第8条:人民检察院发现同级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定具有法律规定的应当再审情形的,或者发现调解书损害国家利益、社会公共利益的,可以向同级人民法院提出再审检察建议。第11条:人民检察院在办理案件中发现社会治理工作存在下列情形之一的,可以向有关单位和部门提出改进工作、完善治理的检察建议:(四)相关单位或者部门不依法及时履行职责,致使个人或者组织合法权益受到损害或者存在损害危险,需要及时整改消除的。检察机关发现同级人民法院已经发生法律效力的判决或裁定具有法律规定的应当再审情形的,可以向同级人民法院提出再审检察建议;相关单位或者部门不依法及时履行职责,致使个人或者组织合法权益受到损害或者存在损害危险,需要及时整改消除的,可以向有关单位和部门提出改进工作、完善治理的检察建议。

因此,一方面,人民检察院可以根据相对人的申诉控告,直接向作出该治安训诫的公安机关提出改进工作的社会治理检察建议。另一方面,如果被影响实际权利义务的治安训诫的相对人据此提出行政诉讼,而人民法院裁定不予受理或驳回起诉的,人民检察院可以向其提出再审检察建议。[15]

(二)对关于治安训诫的相关裁判提起抗诉

根据《中华人民共和国行政诉讼法》第11 条和第93 条第2 款规定:人民检察院通过提起抗诉对行政诉讼实行法律监督。③第11条:人民检察院有权对行政诉讼实行法律监督。第93条第2款:地方各级人民检察院对同级人民法院已经发生法律效力的判决、裁定,发现有本法第91条规定情形之一,或者发现调解书损害国家利益、社会公共利益的,可以向同级人民法院提出检察建议,并报上级人民检察院备案;也可以提请上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉。司法实践中,向人民法院提起抗诉是人民检察院开展行政检察的重要内容。因为相比行政检察建议而言,提起抗诉具有强制性、权威性和终局性,更符合法律监督的职责定位,对行政相对人合法权益的保障力度也更大。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第91 条规定,人民检察院对行政诉讼实现法律监督有八种情形。①第91条当事人的申请符合下列情形之一的,人民法院应当再审:(一)不予立案或者驳回起诉确有错误的;(二)有新的证据,足以推翻原判决、裁定的;(三)原判决、裁定认定事实的主要证据不足、未经质证或者系伪造的;(四)原判决、裁定适用法律、法规确有错误的;(五)违反法律规定的诉讼程序,可能影响公正审判的;(六)原判决、裁定遗漏诉讼请求的;(七)据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的;(八)审判人员在审理该案件时有贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁判行为的。虽然最高人民法院作出的〔2016〕最高法行申1434 号和〔2017〕最高法行申1914 号两个裁定书,都将被治安训诫的当事人不服行政复议不予受理而提起的再审申请予以驳回。但是,当人民法院关于治安训诫的裁定或判决具有上述八种情形时,人民检察院当然有权依法向人民法院提起抗诉。需要特别指出是,根据前文所述和本文主旨,司法实践中更值得注意的是,当治安训诫可能或者确实对相对人的合法权益产生了影响时,而人民法院裁定却不予受理或驳回起诉,人民检察院应依法提出抗诉,不受上述最高人民法院的两个案例影响。

(三)检察监督介入行政争议的实质化解

除了前述检察机关实施法律监督的两项传统方式,司法实践中我们还可以探索尝试检察监督介入行政争议的实质化解方式。这种情况针对的范围一般是行政检察部门正在办理的行政诉讼监督案件和控告申诉检察部门受理的行政申诉案件,以及作出不支持监督申请决定后当事人仍在向检察机关申诉的案件。在被治安训诫的当事人向检察机关申请法律监督时,人民检察院在办理案件过程中,或者囿于法律明确规定只能作出不支持监督申请决定后,可以采用促进行政争议实质化解的途径,来救济当事人受损的合法权益。

具体而言,对于多年申诉、各方关注的此类典型案件,只要当事人不服,检察机关要强化调查核实,在查清事实,分清是非的基础上,综合运用公开听证、检察宣告、专家咨询、心理疏导等方式,着力做好监督纠正、释法说理、息诉服判等工作,把释法说理贯穿办案全过程,争取被治安训诫当事人的充分理解,提高检察机关公信力,努力实现政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。

行政检察监督的根本价值在于保障宪法和法律正确实施,促进国家法律在公共行政层面的正确统一实施,从而实现规范公共行政、依法制衡国家公权、构建检察权威、提升行政水平、保障公民权利的综合目的,从而真正推进国家治理体系和治理能力现代化。治安训诫是现代法治社会的一块“规范盲区”,现有的行政复议和行政诉讼制度的规制尚未覆盖这一盲区。因此,当治安训诫的救济途径不足时,作为解决行政争议第三条道路的行政检察必须挺身而出,应当进行必要、谨慎和适当的介入。