青少年社交媒体网络欺凌防治应对之道

——以“美国ACIV 反网络欺凌互动视频项目”为例

2022-07-01陈孝睿

孙 蓓,陈孝睿,秦 飞

(上海公安学院,上海 200137)

当今世界,通信技术的发展速度已远超普通人想象。随着在线社交媒体(Online Social Media)席卷全球,在线社交媒体使人们在全球范围内建立联系并能发出自己的声音(Broadcast Yourself)。7至16周岁的青少年已成为有史以来与电子数码产品联接最为紧密的一代,却在无形中使自己与父母之间形成了一条“信息”鸿沟。在《如何应对网络欺凌的家长指南》(A Parent’s Guide to Cyber Bullying,2005)一书中提到,[1]父母采取严格控制孩子上网时间和电子设备使用权限的做法,事实上对于保护孩子远离网络欺凌的作用收效甚微。根据Ghazali(2017)等人的研究,尽管与网络欺凌主题相关的研究日益上升,但从质性角度对网络欺凌的研究依然较为缺乏。预防和治理校园欺凌一直是我国中小学校安全工作的重点和难点,由此为政府相关部门提前介入网络欺凌干预,提供有效预警服务的反网络欺凌工具的设计开发工作迫在眉睫。

一、“美国ACIV反网络欺凌互动视频项目”的出台背景

(一)概念:全球社交媒体的发展现状、分类和特征

1.全球社交媒体的发展现状。在过去的十五年时间内,在线社交媒体在全球范围内日益风靡,世界上每7人中就有1人正在使用社交媒体,世界范围内最广泛使用的十大社交媒体平台中,国外国内目前占比为7∶3。最知名的社交媒体平台有脸书(Facebook,19亿用户)、WhatsApp(12亿用户)、YouTube(10.3亿用户)等,这些社交媒体平台彻底改变了人与人之间的沟通方式,展现出互联网时代前所未有的社交力量。然而,令人担忧的是这些社交媒体的不断蓬勃发展,本应为人类社会谋福利和提供服务,却在不知不觉中成为了青少年实施网络欺凌的“法外之地”。美国国际反垄断监管局(International Antitrust Regulatory Authority U.S.A.)认为,社交媒体应旨在通过促进在线内容和信息的分享、创造和交流来吸引人们。

2.全球社交媒体的主要分类。目前全球知名社交媒体提供的产品和服务主要分为三大类,即社交网络平台、消息传送和社交媒体平台。社交网络平台是以提供社交体验为目的,如脸书(Facebook)及其家族产品、Snapchat和Twitter;而社交媒体平台则是以促进内容分发和消费为目的,油管(YouTube)、Pinterest和TikTok(国际版抖音),两者之间的根本区别在于前者拥有社交图谱,而后者则没有,但两者被公认为是互补类产品。

3.全球社交媒体的现实特征。根据以往美国的一项针对网络欺凌进行的研究结果表明:第一,手机电子媒介的广为传播性。由于当今世界绝大多数青少年的日常学习生活基本都已离不开手机的使用,手机已成为网络欺凌最常利用的电子媒介设备。第二,相较于男性,女性更易受到网络欺凌。全球大约四分之一的青少年表示自己曾经不止一次在社交媒体上遭受过网络欺凌。与同龄的男孩相比,女孩更有可能成为网络欺凌的受害者,或者成为受害与欺凌兼具的双重角色。第三,网络欺凌旁观者的冷眼旁观。超过一半的美国青少年学生表示,他们会经常在社交媒体上亲眼目睹网络欺凌行为的发生,但在这群“见证”网络欺凌的旁观者中却仅有十分之一的人表示他们不会“袖手旁观”忽视该类行为的发生。第四,社交媒体助力精准定位朋友圈。社交网络平台能够帮助用户精准搜寻定位自己的朋友圈,并与之建立进一步的联系和互动。人们可以通过社交网络平台,寻找到自己心仪的带有某种“身份标签”的联系人,随后与之进行经验、观点和内容的交流。

(二)动因:青少年深受社交媒体网络欺凌的恶劣后果

1.大部分社会民众缺乏对社交媒体网络欺凌的正确认知。网络欺凌在很大程度上会导致青少年陷入抑郁、精神障碍,甚至在极端情况时还会自杀。美国媒体曾经报道过一则案例,一名九岁男孩,因在脸书(Facebook)上被人用了一个极其不堪、下流的名字进行称呼后,居然萌生了自杀念头,最后导致了死亡悲剧的发生。为了防止类似恶性事件的发生,近年来全球各国都在纷纷呼吁提高青少年对社交媒体网络欺凌行为的认知。此外,现实生活中仍有不少人认为,相较于发生在现实中的校园欺凌,网络欺凌行为的实施较为容易,因此并未认识到网络欺凌的严重性。正在遭受网络欺凌和精神虐待的青少年中仅有十分之一的受害者,会将自己遭受网络欺凌的真实受害经历告知自己的父母或其他成年人。绝大多数青少年,甚至是成年人,都未能清醒地认识到网络欺凌行为的严重性,也不知道网络欺凌所造成的恶劣后果。

2.移动短信和社交媒体已成为网络欺凌最易滋生的“温床”。在美国习惯将实施网络欺凌的青少年称为“键盘侠”(Keyboard Warriors),部分年轻人试图通过互联网来表达他们对现实生活的诸多不满与愤怒,而非通过人们惯常认为的身体暴力(Physical Violence),在互联网中的不满,往往是借由文字表达的攻击形式。与触及肢体侵害的传统校园欺凌的方式不同,网络欺凌是一种利用数字技术对受害者进行“无形”伤害的行为,一般通过社交媒体、即时通讯平台、游戏平台和手机短信,以恐吓、激怒或羞辱他人为目的而实施的重复行为。由于网络欺凌“伤人于无形”,因此所有付诸于网络欺凌受害者身上的折磨、威胁、骚扰、羞辱或尴尬都被“限定”于移动短信和在线社交媒体上。以手机短信传播不雅图片或恶意剪辑过的视频(Video Clip Bullying)资料,该类形式的网络欺凌,虽然在网络欺凌案事件总量上占比较小,但该类形式却被公认为是最具“杀伤性”和“最具负面影响”的网络欺凌形式。根据《关于网络欺凌您不可不知的11个事实》一文中提及,与传统发生在中小学校园内的传统欺凌形式相比,网络欺凌的发生频率相对较低,并且据相关研究结果显示,发生在校外的网络欺凌数量甚至远超发生在校内的发生数量。

3.网络欺凌会导致青少年出现情绪困扰、抑郁、焦虑甚至自杀。根据Goebert等人的研究,青少年谈及他们在网上遇到的最常见的欺凌行为就是收到陌生人的威胁短信或其他污言秽语。学者Hinduja和Patchin的认为,网络欺凌给受害者带来了情感、心理和身体等诸多方面的多重伤害。根据联合国儿童基金会(United Nations Children’s Fund Malaysia,UNICEF Malaysia)的官方数据显示,网络欺凌的受害者比同龄人更容易陷入酗酒和吸毒,并伴有严重的身体和精神健康问题,并且很有可能出现自卑人格。学校成绩不佳也是网络欺凌行为直接导致的另一严重后果,同时伴随着受害者试图通过逃学来躲避其他孩子和网络欺凌者。Blanchard证实,[2]约会暴力(Dating Violence)、短信滥用(Text Message Abuse)和在社交媒体网站上传播令人不堪的个人信息都是最常见的网络欺凌行为形式。这些行为将导致受害者出现情绪压力、个人冲突、社交焦虑、悲伤和沮丧。根据相关研究显示,人格分裂的个体在网络世界中的行为与在现实世界中的行为完全不同,这类个体实质上就是患有了精神疾病。Hawker(2000)等人指出,[3]网络欺凌会造成比面对面的骚扰更为严重的心理压力。事实上,在互联网上被长时间进行精神折磨后,该类行为造成的创伤对任何人的心理健康都会产生不可逆转的不良影响。

(三)铺垫:青少年社交媒体网络欺凌成因和影响因素

1.青少年社交媒体网络欺凌的成因。根据Ghazali(2017)等人的说法,[4]当青少年被问及为什么会对他人进行网络欺凌时,绝大部分的欺凌者的回答是“报复”,其次是为了好玩和孤独。Balakrishnan(2015)得出的结论:[5]遭受身体欺凌的受害者可能缺乏“报复”欺凌者的勇气。与网络欺凌的受害者不同,后者更有可能通过将自己也变成“网络欺凌者”的方式来达到反击欺凌者的目的。Hinduja和Patchin(2007)的研究发现,[6]当今青少年参与网络欺凌已是再平常不过的情况,因为如果青少年看到某些行为或举动是有趣的,他们就很有可能去积极模仿,尤其是去模仿他们的同龄人(Peers)。Larranagaa(2016)等人声称,[7]由于缺乏与他人沟通的勇气,大部分青少年会感到焦虑,并对他人产生不愉快的情绪反应。因此,孤独感又被认为是导致网络欺凌发生的因素之一。此外,大部分的家长会通过制定家庭上网规则,而非走进孩子内心,与孩子共同面对或许正在遭受的网络欺凌问题。父母们严重低估了网络欺凌行为的严重性,同样更无法清醒认识到,或许自己的孩子正在经历着一场身心俱损的网络欺凌侵害。

2.青少年社交媒体网络欺凌的影响因素。权力或力量的不平衡极易诱发中小学校园内的某类人群对“弱者”发起网络欺凌,该类行为造成的严重后果将使网络欺凌被害人遭受精神层面的严重伤害。在未能采取有效行动彻底解决问题前,该类网络欺凌行为将会在很长一段时间内不断重复发生。网络欺凌似乎是一种相对匿名的以及个人主义的活动,惯常使用的骚扰方式是通过在线辱骂和八卦传播。第一,根据学者昂(Ang)的相关研究表明,在线网络的使用频率在网络欺凌中起着重要作用。第二,父母和孩子之间的关系不睦,同样也会直接导致网络欺凌行为的发生。《关于网络欺凌您不可不知的11个事实》一文中提及,[8]大约只有十分之一的受害者会将自己的网络欺凌悲惨经历告知自己的父母或他们认为可信任的成年人。第三,大多数人会认为造成网络欺凌的首要因素,是由于施暴者隐藏在幕后的匿名性。但根据之前的大量研究发现,对网络欺凌行为的认知不足才是导致网络欺凌行为发生的最关键的影响因素,而非大众认为的匿名性。Huang和Chou(2010)的研究发现,[9]人们普编对青少年社交媒体网络欺凌行为的发生采取冷眼旁观的态度,这更敲响了青少年社交媒体网络欺凌防治缺失的警钟。

3.青少年面对社交媒体网络欺凌的反应。青少年对社交媒体网络欺凌行为发生时的反应,大多是采取“鸵鸟”政策,假装忽视它,或者是“真的”难以认知,或者转而从受害者成为欺凌者,开始欺凌他人。大部分陷入社交媒体网络欺凌的受害者,由于不想与同龄欺凌者发生冲突与对抗,通常不会采取任何行动,从而继续维持一种保密的“和谐”。然而,不仅是受害者自身对欺凌者采取忽视和回避态度,就连受害者试图想要表达他们正在遭受社交媒体网络欺凌的亲身经历也会被他人忽视。大多数社会民众对发生在社交媒体上的网络欺凌,会陷入一种认识误区,错误地固执判定网络欺凌的受害者(Victims)和作恶者(Perpetrators)的悲伤经历,都是因为双方自身的不成熟和自尊性,令人意想不到的是持类似观点最多的居然是受害者的父母。

二、美国社交媒体应用程序的使用、偏好和类别分析

(一)按年龄划分的社交媒体应用程序使用情况

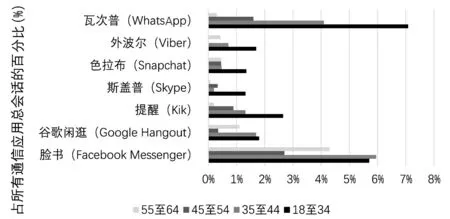

学者Whittaker和Kowalski(2015)认为,[10]手机移动短信和社交媒体是网络欺凌中最常用的手段。图1所示的研究结果显示,按年龄划分的社交媒体应用程序使用情况。美国18岁~34岁年龄段的青少年(图中墨绿色区域),最频繁使用(Over-The-Top)的社交媒体(Message)应用程序,在18岁~34岁的青少年范围中,依据其欢迎的程度由高到低进行排列,依次为第1名WhatsApp①WhatsApp一般指WhatsAppMessenger。WhatsAppMessenger(简称WhatsApp),这是一款用于智能手机之间通讯的应用程序,支持iPhone手机和Android手机。该应用程序能够借助推送通知服务,即刻接收亲友和同事发送的信息。、第2名为脸书即时通(Facebook Messenger)、第3名为Kik②kik即手机通信录的社交软件,可基于本地通讯录直接建立与联系人的连接,并在此基础上实现免费短信聊天、来电大头贴、个人状态同步等功能。、第4名为Google Hangout③Google hangout是Google的一款即时通讯和视频聊天应用软件,整合了此前的Google Talk、Google+Messenger和Hangouts视频聊天服务等产品。,第5名为Viber④Viber是一种智能手机用的跨平台网络电话及即时通讯软件,能在3G和WiFi网络上运作。、第6名为色拉布(Snapchat)⑤Snapchat(色拉布)是由斯坦福大学两位学生开发的一款“阅后即焚”照片分享应用。利用该应用程序,用户可以拍照、录制视频、添加文字和图画,并将他们发送到自己在该应用上的好友列表。和第7名为Skype⑥Skype是一款即时通讯软件,其具备IM所需功能,比如视频聊天、多人语音会议、多人聊天、传送文件、文字聊天等功能。。

图1 按年龄划分的社交媒体应用程序使用情况

(二)按年龄划分的社交媒体应用程序使用偏好

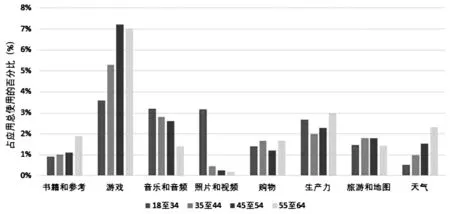

图2 按不同年龄划分的社交媒体使用偏好特征

根据Stauffer(2012)等人的研究,[11]他们认为一些心智不够成熟的青少年更有可能成为网络欺凌的作恶者或沦为受害者,通过在社交媒体平台张贴和上传不恰当的电子照片或视频资源,引发了他人的仇恨与嫉妒,最终导致网络欺凌事件的发生。

(三)按年龄性别划分的社交媒体应用程序类别

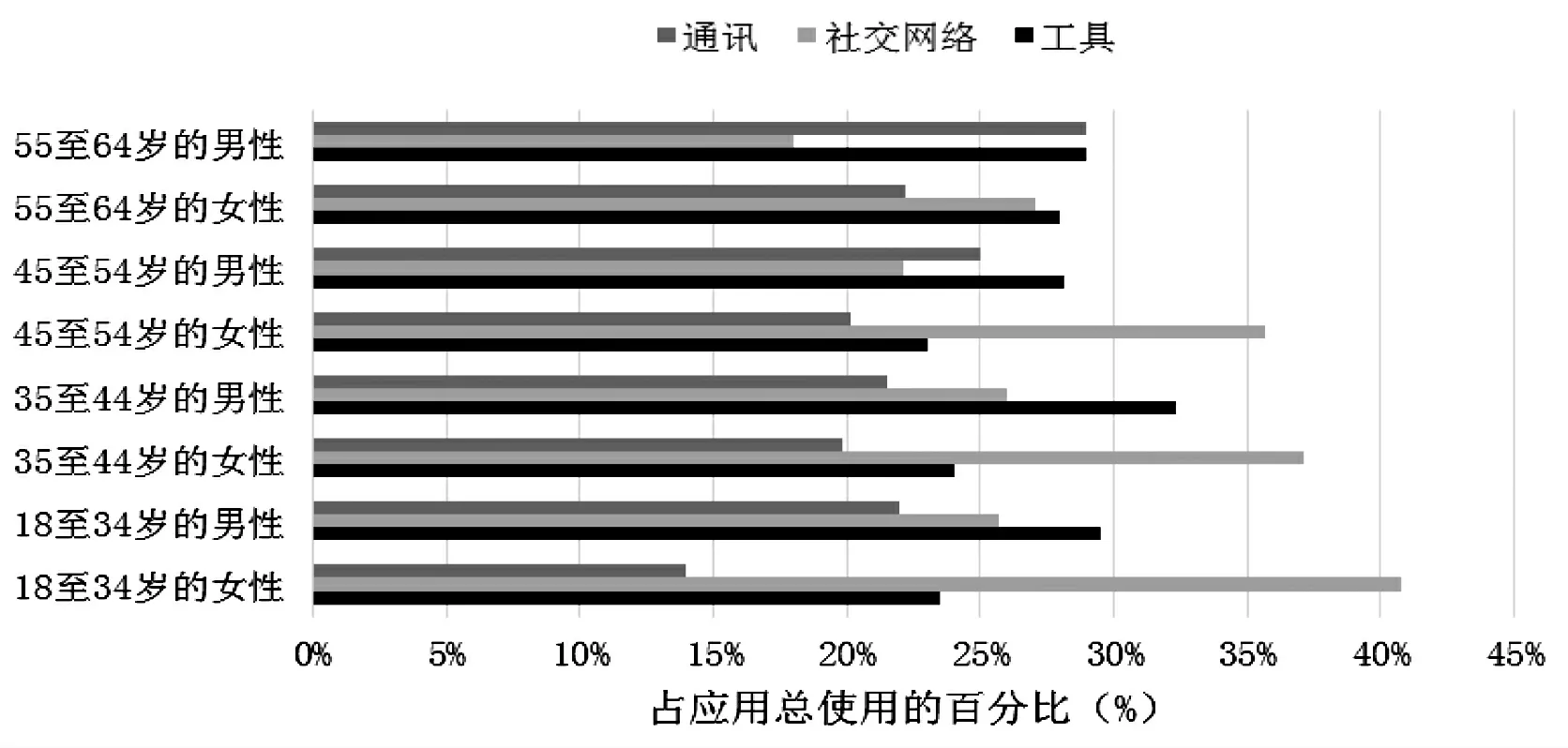

图3所示的研究结果显示,按年龄和性别划分的最受欢迎的在线应用程序类别。在各个年龄段中,18岁~34岁、35岁~44岁、45岁~54岁、55岁~64岁,女性使用社交网络媒体的频率普遍高于男性,由此网络欺凌事件的发生频率通常都是女性高于男性。另一项研究表明,[12]男孩和女孩受到间接欺凌(Indirect Bullying)的可能性是一样的。此外,学者Li(2006)在他的一份研究报告中声称,[13]网络欺凌在性别变量间并未呈现出显著差异,尽管近年来在美国中小学校园内发生的网络欺凌案例中,相较于女生,男生更多地呈现出实施网络欺凌的倾向。此外,Nabuzoka(2003)的研究发现,[14]男性更倾向于参与身体虐待(Physical Abuse)或直接欺凌(Direct Bullying),而女性则更倾向于参与谣言传播(Rumor-Spreading)和关系攻击(Relational Aggression)等心理欺凌(Psychological Bullying)。

图3 按年龄和性别划分的最受欢迎在线社交媒体应用程序类别

三、“美国ACIV反网络欺凌互动视频项目”的开发思路

为了提高青少年对社交媒体网络欺凌行为的认知,一项名为“美国ACIV反网络欺凌互动视频项目”(Anti Cyberbully Interactive Video,以下简称ACIV)应运而生。这是一项为了提高青少年对网络欺凌的认识而创建的在线公益项目,该项目以互动视频的形式予以呈现,需要目标青少年人群积极参与互动。ACIV反网络欺凌互动视频与常规视频文件类似,但两者间最大的区别在于互动视频包含了可供青少年目标用户自主选择单击的区域,并且在点击后可以播放相应的解决方案视频内容。通过利用吸引人眼球的趣味海报,覆盖线上线下的“张贴”,以此吸引更多的青少年积极参与反网络欺凌的互动学习。无论是纸质海报还是电子海报,均统一附上可直接链接到反网络欺凌的互动视频二维码(Two-Dimensional Code)。为了开发针对青少年社交媒体反网络欺凌的互动视频,美国政府及其相关部门对其他国家相关部门制作的互动视频进行了大量观察和评估,以便进行比较和从中吸收灵感。

图4显示了从知名社交媒体“油管”(Youtube)上找到的一个真实互动视频案例,该视频的标题是“请将您的手指放在此处”,由名为Fri的作者创建。这段视频要求观众用手指与屏幕上的内容进行实时互动,但是参与该视频的观众可以进行自由选择是否参与互动,这点与其他同类型的互动视频有所区别。因为只要观众不采取任何停止或暂停的动作,视频就会一直播放下去。该互动视频的最大目标,是为了给参与其中的受众目标提供一个较为真实的虚拟视觉效果的呈现。

图4 互动视频真实案例标题为“请将您的手指放在此处”

图5显示了取材于“油管”(Youtube)上的另一段真实互动视频案例,该视频的制作者是Mohl,他创建了这个名为“最后一块——21段互动视频”。这段互动视频要求观众不断身临其境地作为亲历者的角色扮演,假设自己就是视频中的人物,在不断点击互动后,观察下一步自己将会采取什么样的行动。这个互动视频与图4所示的互动视频不同,因为观众必须不断与视频内容进行互动才能完成整个视频的连续播放。图5所示的视频使用的互动方法已与ACIV项目非常接近。由于ACIV反网络欺凌互动视频要求用户必须作为亲历者参与到虚拟网络欺凌情境中,不断与社交平台上的视频进行交互式的点击操作,但图5中的视频制作理念和初衷还是更多地倾向于游戏目的。

图5 互动视频真实案例,标题为“最后一块——21段互动视频”

图6显示了取材于“油管”(Youtube)上的一段真实互动视频案例,该互动视频的标题是“您能还清债务吗?”该互动视频由Breslin &Groves共同创建。所使用的交互式概念和视频的呈现方法与ACIV反网络欺凌互动视频已极其相似,旨在提高公众对社会热点问题的认知。然而,与上述提及的两个互动视频案例不同,这段视频为受众目标特别提供了有关他们所点击互动行为后续结果的信息,而ACIV反网络欺凌互动视频,还需要完整分析参与互动视频用户的个人特征,并且在用户参与互动点击后,明确告诉参与者如何解决该问题的具体操作方法。

图6 互动视频真实案例,标题为“您能还清债务吗?”

图7显示了通过ADDIE模型(Analysis,Design,Development,Implementation&Evaluation)设计开发ACIV项目的各个阶段。ADDIE模型这一名称是由分析(Analyze)、设计(Design)、开发(Develop)、实施(Implement)和评估(Evaluate)这五个英语单词的首字母组成,是用于设计开发反网络欺凌互动视频的模型理论框架。每个步骤都有一个为后续步骤提供信息的结果。

图7 ADDIE理论模型框架

四、ACIV项目的具体实施

使用ADDIE模型开发ACIV项目。ADDIE模型分为分析、设计、开发、实施和评估五个阶段。第一,分析阶段(Analyze)。分析阶段简要解释了ACIV项目过程中包含的需求、要求和任务。对预期结果行为以及参与互动视频的受众知识和技能有个清晰的理解。在此阶段需详细调查开发反网络欺凌互动视频所需的需求、要求、任务和能力。第二,设计阶段(Design)。该阶段包括学习目标的战略规划、交付形式、活动和练习,以及创建该项目成果的过程。强调具体的学习目标、评估工具、练习和内容。该阶段强调在转化为实际行动之前进行的战略规划。第三,开发阶段(Develop)。该阶段强调执行之前阶段产生的计划和想法,例如创建互动视频雏形、审查和开发与ACIV相关的课程材料。该阶段应完成学习材料和主体内容的实际开发,将计划想法进行具体转化,形成课程材料和对课程进行预评审。第四,执行阶段(Implement)。在实施过程中进行观察和实践,将所有材料分发给参与项目设计开发的目标学生群体。第五,评估阶段(Evaluate)。最后这一评估阶段主旨是产生青少年社交媒体网络欺凌防治的意识和认知,并在向目标受众实施结果后进行反馈结果数据收集。同时使用功能性测试(FunctionalTesting)和可用性测试(UsabilityTesting)的方法来评估ACIV项目的成效,对互动视频内容设计开发的有效性进行总体科学评估。具体实施步骤和内容如下:

(一)第一阶段:ACIV反网络欺凌互动视频的分析

互动视频是一个需要用户采取互动点击行为的视频,旨在提高公众对反网络欺凌的认识。ACIV反网络欺凌互动视频的受众目标针对的是15至29岁之间的青少年,因为处于该年龄阶段的青少年极易遭受网络欺凌。该项目的最终成果,是一个附带二维码(可直接链接到ACIV反网络欺凌互动视频内容)的纸质印刷版和电子版的宣传海报。完成该项目需要不同知识和技能的融会贯通,如摄影、摄像和在线数码编辑技能。此外还需要提前进行若干项问卷调查,以便充分了解目标受众的更多详细个人背景信息,例如受众目标人群的个性特点、感兴趣的事情、能够影响他们作出点击互动行为的方法以及需要额外注意的细节问题。

(二)第二阶段:ACIV反网络欺凌互动视频的设计

互动视频的内容是根据网络欺凌的真实情境进行设计开发并予以呈现的。目标受众青少年在经过多轮在线点击互动行为后,理应能够获得对网络欺凌的清晰认知和理解,并能得到一套行之有效的能够帮助其摆脱网络欺凌的实质方法。由此,ACIV的呈现方式将类似于虚拟现实视频(Virtual Reality Videos)的形式,用户选择的互动动作将在线上予以立即执行,而摄像头屏幕与用户的视觉区域应时刻保持同一水平线,以便让用户感到身临其境,完全将自己“沉浸式”地置身于该网络欺凌的模拟互动体验视频中。在这一阶段,ACIV反网络欺凌互动视频的故事脚本和故事情节已基本创建完成。

(三)第三阶段:ACIV反网络欺凌互动视频的开发

在这一阶段,借助发放谷歌调查问卷的方法(Google Form Questionnaires),通过社交媒体发放给目标受众开展问卷调查,以便提高ACIV反网络欺凌互动视频的制作质量。待收集到足够的信息后,根据前一阶段已完成设计的故事脚本和故事情节,使用单反相机(Digital Single-Lens Camera)拍摄相关ACIV反网络欺凌的互动视频内容,并将相关视频内容文件包上传至待发布社交网络平台。

(四)第四阶段:ACIV反网络欺凌互动视频的实施

电子版的数码海报将在脸书(Facebook)、WhatsApp等社交媒体上予以公开发布,而纸质印刷版本的海报将被张贴于青少年最喜欢去的餐厅、教室、公交车站等地方。当目标受众青少年扫描纸质或电子海报上的二维码时,将会自动将其链接到ACIV反网络欺凌互动视频内容中。

(五)第五阶段:ACIV反网络欺凌互动视频的评估

评估是对ACIV项目进行改进及进一步创新的最关键步骤。评估将通过两种方法收集,即功能性测试(Functional Testing Method)和可用性测试(Usability Testing Method)方法。根据项目设计开发的质量规定,首先进行功能性测试,旨在确保ACIV项目在不考虑设计原则的情况下,依旧能按照程序功能要求运行。可用性测试的重点则是根据受众目标的接受程度,以及如何使用该项目来完成既定的反网络欺凌的目标任务。一旦功能性问题得到了解决,可用性测试也需在功能性测试之后立即开展。

功能性测试,主要包括向目标受众青少年分发谷歌调查问卷,以便全面了解青少年最乐于接受的海报设计样式、对ACIV反网络欺凌互动视频的真实反馈以及他们在使用了ACIV反网络欺凌互动视频后的真实感受。此外项目组成员,还需积极获取相关领域的专业意见。在ACIV反网络欺凌互动视频的印刷资料正式出版前,项目组成员还需咨询相关海报设计、摄影摄像领域的专家,并对宣传海报不断予以修整和完善。可用性测试将在ACIV电子海报宣传资料在线发布后,可以通过脸书(Facebook)、WhatsApp等社交媒体继续分发谷歌问卷开展,还可通过收集用户对参与了反网络欺凌互动视频后的真实评论及在线回复来进行情报收集。

五、ACIV项目对我国青少年社交媒体网络欺凌防治的启示

(一)反网络欺凌法律的配套

Goebert等学者认为,网络欺凌可能会导致比传统形式的欺凌行为更具破坏性,这是因为网络欺凌具有能大规模触及大众的广泛传播性,借助网络技术还能为网络欺凌者提供匿名保护。相关社交媒体、政府部门和网信监督执法部门应充分认识到网络欺凌行为的严重性和破坏性,保护所有使用社交媒体的青少年,为他们营造出一个安全健康的网络环境。美国各州政府陆续出台了 《2006年教育和检查法案》(The Education and Inspections Act,2006)简单概述了一些与网络欺凌直接相关的法律权力。《骚扰条例》(Harassment Act,1997)、《恶意通讯条例》(Malicious Communications Act,1988)、《电信通讯条例》(Communications Act,2003)、《电子淫秽出版物条例》(Obscene Publications Act,1959)和《计算机滥用条例》(Computer Misuse Act,1990)等不同的法案为网络欺凌受害者提供了保护。对于遭受网络欺凌伤害的青少年而言,想要通过一己之力去收集相关证据,为自己的被欺凌行为进行佐证绝非易事。因此针对青少年社交媒体网络欺凌逐步配套相应的保护法律、法规是第一要义。

(二)反网络欺凌意识的培养

国内外专家均提出了在青少年中培养同理心的建议,改变支持攻击性的理念、积极引导青少年健康的社交媒体使用行为以及在父母与青少年之间建立起更加牢固的亲子关系纽带,以此作为打击社交媒体网络欺凌的重要策略。学者Blanchard强调了技术层面解决网络欺凌的重要性,同时也强调了可以更大程度地授予社会服务工作者和执法人员在针对网络欺凌行为上的执法权。美国网络欺凌研究中心(Cyberbullying Research Center)的一项研究发现,成功摆脱网络欺凌三个最有效的做法是:第一,报警;第二,阻断网络欺凌;第三,面对面对抗网络欺凌者。

(三)反网络欺凌行动的引导

网络欺凌不应被忽视,全社会都应积极采取正向行动。发生在青少年社交媒体中的网络欺凌“告密者”(Informants)通常会强调,如果他们正遭受网络欺凌,他们一定会选择向警方和美国联邦通信委员会(Federal Communications Commission,FCC)等相关机构报告,并呼吁该委员会能够采取必要的行动。此外,网络欺凌的受害者们通常还会采取另一种方法,即尝试阻止网络欺凌者再次访问他们的社交媒体账户(Social Media Account),类似做法将避免网络欺凌者对受害者再次发起侵害攻击。

(四)反网络欺凌运动的支持

停止网络欺凌日是由网络微笑基金会(The Cybersmile Foundation)在2012年发起的一个国际意识日,在每年6月的第三个星期五举行。在这一天,公众人物、非营利组织、品牌商、政府和教育机构都将聚集在一起,公开反对在社交媒体网络平台出现任何形式的网络欺凌和虐待,人们在社交媒体上使用“#停止网络欺凌日”的标签以及相关信息来表达对这一天反网络欺凌运动的支持。

(五)反网络欺凌举措的传播

为了防止网络欺凌事件的不断发生,面对面地了解网络欺凌事件发生的原因也能有效避免网络欺凌事件的持续发生。一直以来,联合国儿童基金会与各国民众都在共同努力,以期能够改变青少年在社交媒体上的网络生活。几乎所有的美国中小学校都有反欺凌指南手册(Anti-Bullying Guideline)。中小学校方教师、校长等工作人员、家长和学生都可以通过拨打反欺凌热线(Anti-Bullying Hotline)或发送电子邮件的方式对包括网络欺凌行为在内的各类欺凌事件进行实时举报。

ACIV项目是一项通过在线社交媒体互动视频的开发设计,真实模拟还原极易诱发青少年自杀的真实网络欺凌情境,通过在线实时预警功能,建立起用户资料的互动分析系统,旨在有效减少网络欺凌受害人数和后续影响。该项目为社交媒体反网络欺凌工具的设计、开发及评估提供了重要借鉴,突破了以往面对社交媒体网络欺凌时,惯常使用的“被动筛选关键字”模式转而投向主动勘探的网络互动模式,为政府相关部门提前介入网络欺凌干预、提供有效预警服务创造了先机,为我国正确应对青少年社交媒体网络欺凌提供了防治策略的价值参考。ACIV反网络欺凌互动视频设计开发不仅有利于年轻人,更有益于社会。