基于“经筋理论”运用刃针治疗瘀阻脑络型颈源性头痛的临床研究

2022-07-01王正婷魏清琳

王正婷,杨 焕,魏清琳

(1.甘肃中医药大学,甘肃 兰州 730000;2.云南中医药大学第二临床医学院,云南 昆明 650500; 3.甘肃中医药大学附属医院,甘肃 兰州 730020)

颈源性头痛(Cervicogenic Headache,CEH)最早于1983年由Sjaastad[1]提出,是由颈椎疾患导致的头痛,临床以单侧、慢性和阵发性头痛为主,性质为牵涉痛,部位以枕部、头顶和颞部为多,按压枕部可出现疼痛放射[2],该类型头痛患病率为2.2%[1],约占头痛的15%~20%,年龄多集中在30~50岁[3]。由于电子化产品迅速发展、人们生活及工作方式的改变和长时间低头等不良习惯使得发病率呈逐年上升趋势,且趋于年轻化[4]。头痛发作时疼痛剧烈,且易反复发作,病情甚者有视力下降、视物模糊和耳鸣耳聋等症状,病程日久患者容易出现情绪激动、焦虑和抑郁表现,严重影响患者身心健康和日常生活工作。大量临床实践[5-9]证明常规针刺治疗头痛疗效确切,能有效缓解疼痛,但存在治疗频次多、疗程长的问题,为进一步探讨更为有效的治疗方法。笔者基于经筋理论,应用刃针松解筋结点与常规针刺治疗CEH进行对照观察,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

共收集78例符合纳入标准的瘀阻脑络型颈源性头痛患者,均来自于甘肃中医药大学附属医院针灸科门诊,按就诊顺序编号后对照随机数字表以1∶1的比例随机分为刃针松解组和常规针刺组。研究中刃针松解组有1例患者因个人工作特殊原因主动退出研究,另1例因口服止痛药,未严格遵从本研究方案而剔除;常规针刺组因工作调动而主动退出1例。最终本研究实际收集病例共75例,刃针松解组37例,男14例,女23例,年龄18~57岁,平均年龄(34.97±9.89)岁,病程1~50月,平均病程(25.62±13.01)月;常规针刺组38例,其中男16例,女22例,年龄19~60岁,平均年龄(36.79±9.77)岁,病程3~51月,平均病程(28.05±11.86)月。两组患者脱落病例、年龄、性别和病程等比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参照中国疼痛研究会CASP专家共识中颈源性头痛[10]的诊断标准:A.源于颈部疾患的1处或多处的头面部疼痛,满足C和D项。B.有临床、实验室和/或影像学证据发现能导致头痛的颈椎或颈部软组织疾患或损害。C.至少符合下列4项中的2项以证明存在因果关系:①头痛的出现与颈部疾患或病变的发生在时间上密切相关;②头痛随着颈部疾患或病变的缓解或消失而明显缓解或消失;③刺激性动作可导致颈部活动受限和头痛明显加重;④诊断性神经阻滞后头痛消失。D.头痛在病因性疾病或病变成功治疗后3个月内消失。

1.2.2 中医诊断标准 参照《中医病证诊断疗效标准》[11]中“头痛(头风)”以及《中医内科常见病诊疗指南》[12]头痛的诊断标准拟定如下。疾病诊断:①头痛部位多在头部一侧额颞、前额和巅顶,或左或右辗转发作,呈全头痛;②性质多为跳痛、刺痛、胀痛、昏痛、隐痛或头痛如裂等,头痛每次发作可持续数分钟、数小时或数天,也有持续数周者;③隐袭起病,逐渐加重或反复发作。证候诊断为瘀阻脑络型:①主症:头痛反复,经久不愈,痛处固定,痛如锥刺;②次症:面色黧黑,唇甲青紫,肌肤甲错(次症满足1项即可);③舌脉:舌质暗红甚至紫暗,或可伴瘀点、瘀斑,脉细涩或沉。

1.3 纳入标准

①符合疾病中西医诊断标准;②年龄18~60岁,病程1月~5年,性别不限;③患者意识清楚,能配合治疗及各项指标观察者;④否认有颈部、肩部手术治疗史;⑤治疗前1个月未口服治疗本病的相关药物;⑥患者知情方案,签署知情同意书,自愿参加研究为受试对象。

1.4 排除标准

①合并有严重精神疾患、严重的心脑血管、肝和肾疾患;②对针刺针具材质过敏体质者,疤痕体质者;③处于备孕期及孕期患者;④颅内有肿瘤、结核和脑内出血等器质性病变导致头痛者;⑤合并有其它疾病而需口服镇痛类药物;⑥有出血倾向、造血系统或凝血功能障碍的患者;⑦畏针,经沟通解释后,仍不能接受本研究方案者。

1.5 剔除和脱落标准

①治疗中因出现严重躯体疾病或因晕针、恐惧等主动中断治疗者,自动退出者;②未严格按治疗方案进行,使用药物,或进行其他治疗者;③临床资料不完整,无法对疗效进行准确评价者。

2 治疗方法

2.1 刃针松解组

取穴:选穴及定位参照《中国经筋学》[13]中的各筋结点定位标准;主穴:天柱次、玉枕次、风池次、完骨次、颈2棘突、颈3棘突及百会次;配穴:疼痛向颈肩部放射者配天髎次、肩井次,偏侧头痛甚者则配角孙次,前额部疼痛甚者配阳白次。操作方法:患者取俯卧位,于胸前放一软枕稍垫高5~10 cm,使头颈部前屈放松,额头贴近治疗床面,充分暴露颈项部,医者以左手拇指或食指指腹在颈项部太阳、少阳经筋循行路线探寻筋结点,每次选3~4个筋结点,进行定位标记,严格进行无菌消毒,佩戴口罩及一次性无菌手套后,左手食指切压于筋结点旁,右手持无菌刃针垂直于筋结点,快速刺入突破表皮,而后缓慢刺至筋结点中心,直达骨面,稍上提1~2 mm,产生酸胀感后在筋结点行纵向切割2~3针,不留针,出针后继续用无菌干棉球压迫针孔2~3 min止血,用医用输液瓶口贴覆盖针孔避免感染,1次/3 d,两次/周,共治疗两周。

2.2 常规针刺组

取穴:辨证取穴和辨病位循经取穴相结合,选取太阳、少阳经头痛穴位,选穴参照《中医内科常见病诊疗指南·中医病症部分》[12],定位参照《世界卫生组织标准针灸经穴定位(西太平洋地区)》中相关标准[14]。主穴:颈夹脊、天柱、风池、完骨、后溪、申脉、昆仑和阿是穴。配穴:瘀阻脑络证配合谷、膈俞和血海,偏侧头痛甚者则配角孙,前额部疼痛甚者配阳白。操作步骤:嘱患者取俯卧位,将穴位处用碘伏常规消毒后,根据施术部位深浅,选取30 mm×25 mm、30 mm×40 mm毫针进行常规针刺,针刺得气后施以小幅度提插泻法,常规静留针30 min,间隔15 min行针1次,1次/d,5次/周,共治疗两周。

3 疗效观察

3.1 观察指标

3.1.1 头痛程度 疼痛视觉模拟评分(Visual analogue scale,VAS)[15]是临床评估疼痛最常见的方法,标尺左侧数字0代表“无痛”,右侧数字10代表“剧痛”,治疗前、后分别测定过去24 h内出现头痛的疼痛数值,作为相应的VAS分值。

3.1.2 颈椎功能活动 颈椎功能障碍指数量表(Neck Disability Index,NDI)[16]是现在最广泛使用和翻译的颈痛调查问卷,信度较高。每项中有6个分项,进行0~5分的6级评分,总分为50分,患者可根据自身头颈痛程度以及疼痛对日常睡眠、提物、阅读、驾驶和娱乐等方面影响进行评分,分值越高表示颈椎功能状态越差,评估内容全面,能较好反应患者生活质量。

3.1.3 中医证候总积分 参照《中药新药临床研究指导原则》[17]的分级标准,拟定头痛瘀阻脑络证的证候分级量化表,将头痛作为主症,面色晦暗、唇甲青紫和肌肤甲错作为次症(次症满足1项即可),舌脉符合证候表现,分别进行治疗前后统计。

3.2 疗效评定标准

总体疗效以NDI积分改善情况为主要观察指标进行评定,评定标准参考《中医病证诊断疗效标准》[11]及临床症状拟定如下:①治愈:临床症状消失,头颈均无不适症状,对日常生活和工作无影响,改善率为≥90%;②显效:临床症状显著减轻,头颈不适缓解明显,偶有发作,对日常生活和工作有较小影响,70%≤改善率<90%;③有效:临床症状减轻,头颈不适减轻,30%≤改善率<70%;④无效:头颈部不适无改善,改善率<30%。

3.3 统计学处理

3.4 治疗结果

3.4.1 两组VAS评分比较 刃针松解组和常规针刺组的VAS评分在治疗前比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后两组评分均较治疗前降低,差异具有统计学意义(P<0.05),说明两种治疗均可减轻疼痛;两组间评分比较差异具有统计学意义(P<0.05),刃针松解组评分较常规针刺组更低,在疼痛缓解方面效果更优。见表1。

表1 两组治疗前后VAS评分比较

3.4.2 两组NDI评分比较 刃针松解组和常规针刺组NDI评分在治疗前比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后两组评分均较治疗前降低,差异具有统计学意义(P<0.05),说明两组患者颈椎功能障碍情况均改善;治疗后两组评分组间比较,差异具有统计学意义(P<0.05),刃针松解组在疼痛的减轻、颈椎功能障碍改善上疗效更好。见表2。

表2 两组治疗前后NDI评分比较

3.4.3 中医证候总积分比较 刃针松解组和常规针刺组中医证候总积分在治疗前比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后两组总积分均较治疗前减少,比较差异具有统计学意义(P<0.05),说明两种治疗均能改善中医证候表现;治疗后两组间比较,差异具有统计学意义(P<0.05),刃针松解组能可更有效改善瘀阻脑络证候的主次症状。见表3。

表3 两组治疗前后中医证候总积分比较

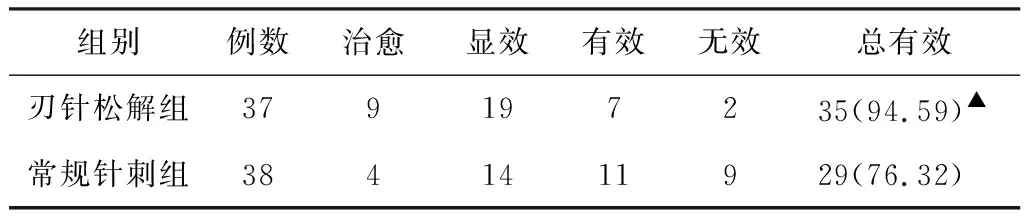

3.4.4 两组临床疗效比较 刃针松解组总有效率为94.59%,常规针刺组为76.32%,疗效比较差异具有统计学意义(P<0.05),刃针松解筋结点治疗本病疗效明显优于常规针刺治疗。见表4。

表4 两组临床疗效比较 [例(%)]

4 讨论

中医学古医籍中并无明确的颈源性头痛病名记载,但根据本病的发病及临床特点,将本病归属于“头痛”“项痹”“筋痹”等范畴。“头痛”作为病名最早见于《阴阳十一脉灸经》,并将病位定位于足巨阳脉。依据本病病因命名为“项痹”,“筋痹”的命名从本病的病位探讨,《灵枢·经脉》篇中指出:“膀胱足太阳之脉,是主筋所生病者……头囟项痛”,指出头项痛主要为足太阳主筋功能失常所致。本病多因“风”“寒”“暑”“湿”“燥”“火(热)”等外感六淫,或因外劳、跌仆损伤等,致使经筋受损,气血运行受阻,瘀滞不通则痛。

基于经筋理论指导,依据《素问·调经论》[18]指出:“病在筋,调之筋”,《灵枢·卫气失常》中“筋部无阴无阳无左无右,候病之所在”,强调筋的病变取病之所在,将筋结点作为治疗部位,施以松筋解结为法以止痛。天柱次属足太阳经筋筋结点,是手足太阳、少阳经筋交会之处,两经气血在此交会,松解此筋结点可同调两条经筋气血,松解紧张痉挛筋结使筋结得散、气血自通,因其靠近督脉及足太阳膀胱经循行,脉气相通,可借助督脉阳脉经气以温阳活血、化瘀通络;玉枕次属足太阳经筋筋结点,刺激此筋结点可舒缓局部筋急,疏通瘀滞气血,瘀去新生,气血调和,达到缓急止痛之功;风池次属足少阳经筋筋结点,为手足少阳、太阳经筋交会,三经气血会聚于此,松解此点可松筋通脉,理筋整复,行气活血,化瘀散结,缓急止痛,使得瘀去血行、筋柔骨正;完骨次属足少阳经筋筋结点,刃针松解此筋结点可舒筋缓急、通络止痛,可缓解局部肌肉痉挛,改善血流动力学状态,调整颈椎失稳状态和椎间关节的紊乱,能降低颈交感神经兴奋性,调整椎动脉交感神经丛,改善头痛症状[19];颈2棘突、颈3棘突在背部第2、3椎棘突顶端处,属足太阳经筋筋结点,通过刺激局部起到松筋通脉、理筋调气之功;百会次属足太阳经筋筋结点,为足太阳、少阳经筋交汇,诸阳气会聚之所,可振奋阳气,以温阳化瘀、行气活血,使气血得以正常运行,濡养诸筋,筋柔骨正,疼痛自消;天髎次、角孙次、肩井次和阳白次等上述诸穴同用发挥松筋散结、行气活血、化瘀通络、缓急止痛和柔筋正骨之功。

CEH的发病机制尚处于不断探索阶段,机械压迫及肌肉痉挛学说、炎症刺激学说和神经解剖会聚理论是目前较为公认的发病机制,治疗有药物、神经定位定点阻滞、物理疗法、脉冲射频、微创介入和手术等[20-25],但药物存在诸多不良反应,长期用药可产生耐药性,甚至副作用、手术操作技术难度系数高、术后创伤较大和创口愈合较慢,致使疗效难以巩固,加之治疗价格昂贵,尚不能达到理想的临床疗效。

刃针[26]是以古九针为体,在各家针刀流派基础上改良而成,其设计侧重针具的形状,更凸显微创理念,能发挥信息调节、解除过大应力及热效应3种功效,相比针刀而言,其针体较细,操作轻柔,在临床治疗时可减轻操作时的疼痛及对软组织的创伤,有便于提高患者接受度[27]。相关研究表明[28-32],刃针现已大量应用于颈椎病、膝骨关节炎、背肌筋膜炎和肩周炎等归属于经筋病变的疾患,可激发经气传感,产生信息震荡(得气),直接参与机体生理活动,调节局部生理环境[33],还能减轻局部软组织的过大应力,纠正力学失衡状态、加快局部微循环和减轻神经压迫,提高患处机械痛阈,保护神经根,促进炎症水肿吸收,修复和再生损伤的神经,使局部松解与整体调节相结合,具有微创不麻醉、操作方便、治疗频次少和不留针等优势[34]。

颈源性头痛以头痛为主症,选用国际、国内广泛认可的视觉模拟评分量表(VAS),可以直接将症状进行量化,患者能准确地评价自己主观症状疼痛程度,NDI[16,35]现为最广泛使用和翻译的颈痛调查问卷,信度较高,评估内容全面,能较好反应患者生活质量;中医以辨证论治为指导原则,重视四诊应用,立足瘀阻脑络证型,将以痛作为主症,结合面色晦暗、唇甲青紫和肌肤甲错等作为次症,进行治疗前后评分统计,评估证候改善情况,紧扣中医诊疗核心思路。

在足太阳经筋、足少阳经筋循行上选取筋结点进行刃针松解取得确切疗效,尤其在疼痛缓解、改善颈椎功能活动障碍方面明显优于常规针刺治疗,但本研究为小样本研究,观察疗程较短,且指标为主观量表评分,缺乏分子生物学机制研究,今后研究将进一步扩大研究对象范围,增加样本量,进行多中心协作研究,建立相关数据库,增加实验室生化指标、影像学及血流动力学等客观指标检测,还需进一步开展相关动物实验研究,从疼痛传导通路、分子生物学变化方面入手,探讨治疗刃针松解筋结点的特异性机制,为研究提供可视化循证医学证据。