“新安画派”的历史贡献和当代意义

2022-06-30唐跃

文_唐跃

安徽省文化和旅游厅原副厅长、安徽省文学艺术界联合会原副主席

内容提要:“新安画派”是明末清初活跃在新安地域,以渐江为领袖、以黄山为主要表现对象的绘画流派。他们师承元代倪云林一脉,尤为推崇倪云林的生活态度、人格魅力、艺术思想和绘画风范,把高逸、绝俗的文人画特征体现得淋漓尽致,把一度沉寂的文人画典型风貌发扬光大,对中国画的历史进步做出了不可磨灭的贡献。他们忠诚于心灵表达,敬畏于自然造化,并把忠诚和敬畏镌刻到笔端,渗透到纸绢上的每一处笔迹里,形成非我莫属的个性画风和崇高境界,为当代画坛树立了光辉的榜样。

纵观当代安徽画坛,众多的书画家无不为这块土地上曾经崛起过“新安画派”而感到骄傲,并不断提及这一画派的阵容和作品,讨论这一画派的风格和后世影响,渴望传承这一画派的创造精神,在促进当下中国画事业的持续发展方面有所作为。应当承认,在相当高频率的讨论下,他们已经取得许多成果,达成许多共识,却也存在炽烈情感、美好愿望大于理性判断的倾向,给学界留下了继续深入探讨的空间。比如,梳理“新安画派”阵容时要不要考虑时间和空间的限制?是不是阵容越大越好?又如,评价“新安画派”的贡献时怎样获得更加宏观的参照系,进而在中国画发展长河中确认其历史定位?再则,当代书画家对“新安画派”的传承怎样熔铸古今,怎样扬长避短,怎样化解传统精华中与现实相抵触的因素?

我们知道,“新安画派”的称谓在清代就已得到确认,因此,讨论“新安画派”问题,还是要以清人所言为基本立足点。从明末清初到清末,有据可查或者无据可查却相传已久的关于“新安画派”的说法,有以下几个线索:

一是明末清初的龚贤,他在《山水卷》(美国哈佛大学佛格美术馆藏)的跋语里最早提到了“天都派”:

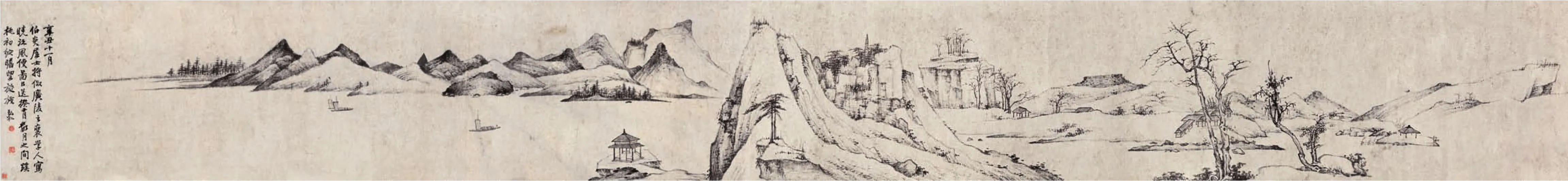

清 汪之瑞 万壑无声图纸本水墨 22.7cm×49.9cm安徽博物院藏

孟阳开天都一派,至周生始气足力大。孟阳似云林,周生似石田仿云林。孟阳程姓,名嘉燧;周生李姓,名永昌,俱天都人。后来方式玉、王尊素、僧渐江、吴岱观、汪无瑞、孙无逸、程穆倩、查二瞻,又皆学此二人者也。诸君子并皆天都人,故曰天都派。

龚贤所说“天都派”,因为列出来的画家都是“天都人”,这里的“天都”只是地域概念,别无他意。所以,如果说这些画家都是“新安人”,那么称为“新安派”也无妨。也就是说,龚贤所言的“天都派”,大可以用“新安派”代之。

二是清初的王士祯,他说:“新安画家,多宗倪、黄,以渐江开其先路。……与查士标、汪之瑞、孙逸,称新安四大家。”王士祯的这段话无据可查,但是相传已久,似乎约定俗成,并在张庚、黄宾虹等人关于“新安画派”的论述中都可见到类似说法。尤其是黄宾虹,1935年发表了《新安派论略》一文,指出:“昔王阮亭称新安画家,宗尚倪、黄,以渐江开其先路。歙僧渐江,师云林,江东之家,至以有无为清俗,与休宁查二瞻、孙无逸、汪无瑞,号新安四大家,新安画派之名,由是而起。”经过黄宾虹这么一解释,无异于在“新安四家”与“新安画派”之间画上了等号。如果王士祯真的说过此话,其当属最早使用“新安”二字指称出自这一地域的画家。

三是清初的张庚,他在《浦山论画》中明确地说:“新安自渐师以云林法见长,人多趋之,不失之结,即失之疏,是亦一派也。”现今学界普遍认为,这是“新安画派”的称谓得以确认的最早依据。

四是清末的秦缃业,他在为族子秦祖永《桐阴论画二编》作序时说:“古之董、巨、二米俱用湿笔,自云林子喜用渴笔,释渐江宗之,遂有徽派之目。”秦祖永所说的“徽派”与龚贤所说的“天都派”意思相同,无非就是相同地域的不同称谓,也可以用“新安派”取而代之。

清 查士标 山水图纸本水墨 115cm×42.5cm中国国家博物馆藏

清 郑旼 黄山莲峰图纸本设色 117cm×41.3cm安徽博物院藏

清人言简意赅,寥寥数语便能直指要害,满足了形成一个绘画流派的必要条件。第一,从龚贤所说的“天都”,到王士祯、张庚所说的“新安”,秦缃业所说的“徽派”,都指向了相同的地域性,这是绘画流派得以成立的空间特征。第二,诸家说法虽没有明确交代时间概念,但分别有“孟阳开天都一派”“僧渐江开其先路”“自渐师以云林法见长”和“释渐江宗之,遂有徽派之目”等字样,暗指了“新安画派”的上限时间,大体在明清两代之间;至于诸家所言时态皆为“过去完成时”,“新安画派”的下限时间不言自明,并非没有边界。有上限,也有下限,这是绘画流派得以成立的时间特征。第三,龚贤以程嘉燧、李永昌为画派领袖,以渐江、查士标、孙逸、汪之瑞、程邃等数人为画派中坚;王士祯、张庚、秦缃业诸家从清初的画坛实际出发,对龚贤的意见略加调整,把渐江推上画派领袖的位置,以查士标、孙逸、汪之瑞为画派中坚,而言及画派同道,则用“人多趋之”一笔带过。有领袖,有中坚,有同道,是绘画流派得以成立的群体阵容特征。第四,龚贤说,“孟阳似云林,周生似石田、仿云林,……僧渐江学此二人者也”,王士祯说,“新安画家,多宗倪黄,以僧渐江开其先路”,张庚说,“新安自渐师以云林法见长”,秦缃业说,“自云林子喜用渴笔,释渐江宗之,遂有徽派之目”。诸家众口一词,无不认为“新安画派”宗法元人,特别是宗法倪云林,这是绘画流派得以成立的师承关系特征。师承关系相同或相近,画家的生活态度、艺术思想往往也相同或相近,以及在此基础上形成的相同或相近的绘画风格。

当然,后人可能掌握更多的资料,有理由对清人所说加以丰富和拓展。比如,画派的下限时间可以适当后延,群体阵容可以适当扩充,就像黄宾虹那样,在《新安派论略》中列出了一个“多宗倪、黄”的“新安派同时者”名单,包括戴本孝、汪家珍、程邃、郑旼、江注等人。即使把下限时间后延到康熙年间(1662—1722)的中晚期,把渐江弟子中除江注以外的祝昌、吴定、姚宋三位扩充进来,亦理所当然。但是,这种丰富和拓展不能感情用事,不能敷衍,不能没有边界,而以致离题愈远,否则就会违背历史的真实性,违背艺术的严肃性,违背绘画流派必须满足缺一不可的诸多条件才能成立的基本原则。我们今天应当做的,不是抒发情感和寄托愿望,不是把“新安画派”的阵容说得越大越好,不是把“新安画派”的口号喊得越响越好,而应该基于事实和理性归纳,重点探讨“新安画派”的思想内涵、风格特征,探讨“新安画派”在中国画发展长河中做出的历史贡献和产生的深远影响,探讨“新安画派”在当代的传承价值和意义。

如前所述,讨论“新安画派”的思想内涵、风格特征,需要首先梳理师承关系;前文还说到,清人诸家异口同声,无不认为“新安画派”宗法元人,特别是宗法倪云林。按照周亮工的说法,渐江师法倪云林已经到了几可乱真、登峰造极的境界:“喜仿云林,遂臻极境,江南人以有无定雅俗,如昔人之重云林,然咸谓得渐江足当云林。”那么,接下来有必要详细讨论“新安画派”是如何师法倪云林的,这种师法又怎样影响他们的艺术思想、绘画风格逐渐定型。后文的讨论将以渐江为主,兼及画派其他人。

渐江在画跋、画偈等文字中多次提到元人,包括倪云林、黄公望、王蒙等,而以提及倪云林为最多。查许楚辑录的渐江《画偈》、郑旼手抄的渐江《偈外诗》、黄宾虹辑录的渐江《渐师诗录》等,至少可见以下推崇和师法倪云林的诗作:

倪迂中岁具奇情,散产之余画始成。我已无家宜困学,悠悠难免负平生。

南北东西一故吾,山中归去结跏趺。欠伸忽见枯林动,又记倪迂旧日图。

疏树寒山澹远姿,明知自不合时宜。迂翁笔墨予家宝,岁岁焚香供作师。

漂泊终年未有庐,溪山潇洒树扶疏。此时若遇云林子,结个茅亭读异书。

云林逸兴自高孤,古木虚堂面太湖。旷览不容尘土隔,一痕山影淡如无。

清 渐江 绝涧寒松图纸本墨笔 116.6cm×51.2cm上海博物馆藏

清 渐江 天都峰图纸本墨笔 307.5cm×99.6cm南京博物院藏

通过这些诗作,我们大致可以了解到三个方面的信息。首先,渐江把倪云林奉为画坛楷模,坚持不懈地学习、研究和临摹倪云林的画作,进而沐手焚香供奉:“迂翁笔墨予家宝,岁岁焚香供作师。”根据黄宾虹记载的一则逸闻,渐江痴迷倪云林,在西溪南的徽商吴伯炎家里看到真迹,竟然装病,赖着不走,一看便是三个多月:“相传师购倪画数年,苦不得其真迹。一日获观于丰溪吴氏,遂佯疾不归,杜门面壁者三阅月,恍然有得,落笔便觉超逸,因取向来所作悉毁之。”功夫不负有心人,因为悉心追随倪云林,他在众多的追随者中脱颖而出,独步一时。清末陆恢看到渐江的《绝涧寒松图》(上海博物馆藏),抑制不住内心的激动,前书大字标题“渐江僧胎息云林神似之作”,后加长跋:“用志不纷,乃凝于神,万事皆然,岂独画哉?有明、本朝画家林立,其仿古皆兼习几人,故明之石田、本朝石谷,于仿倪之作未臻神妙,无他所好,不专耳。渐江一生好尚尽在云林,随笔纵横,皆有倪之趣味,观此一松一石,大概可知矣。”其次,渐江推崇倪云林隐逸江湖、闲适自在的生活态度,以及散尽家财、高逸不群的人格魅力,希望在四方云游时能与倪云林不期而遇,进而结庐共读:“漂泊终年未有庐,溪山潇洒树扶疏。此时若遇云林子,结个茅亭读异书。”渐江的一生,挂瓢曳杖,芒鞋羁旅,如同今人刘墨所说:“超脱于世俗的烦扰之外,遁入于大自然之中,向往于‘空山无人,水流花开’,向往于‘云山苍苍,烟水茫茫’,向往于‘踏雪入山,寻梅出屋’。”亦如他自己的另一首《偈外诗》所歌咏的:“画禅诗癖足优游,老树孤亭正晚秋。吟到夕阳归鸟尽,一溪寒月照渔舟。”渐江是这样说的,也是这样做的,在他的那幅《古柯寒筱图》(日本大阪市立美术馆藏)上,挚友汤燕生书有长跋,记述了渐江、江注师徒相伴出游,相互唱和,乃至物我两忘的生动场景:“渐公登峰之夜,值秋月圆明,山山可数。渐公坐文殊石上吹笛,江允凝倚歌和之,发音嘹亮,上彻云表。俯视下界千万山,皆如侧耳跂足而听者。山中悄绝,惟莲花峰顶老猿亦作数声奇啸。……回思其际,非人世游也。”再次,渐江推崇倪云林传神写意、抒发逸气的艺术思想,以及疏树寒山、清逸萧散的绘画风格,每每面对夕阳残月、枯树孤亭,便想到了倪云林的简净和幽淡,“欠伸忽见枯林动,又记倪迂旧日图”;每每想到倪云林的简净和幽淡,便又沉浸在“旷览不容尘土隔,一痕山影淡如无”的逸笔气息之中。从倪云林的简净和幽淡出发,渐江执着于禅悟一般而又包含着理性的放逸超然的绘画风格,“没有大片的墨、没有那种粗拙而跳动的线、没有过多的皴染和反复的勾勒,而是在折铁弯金似的线条中,蕴含着无限的蓬松虚灵:纯净、高洁、旷迥、清雅、枯淡、瘦峭、深邃、冷僻”。

无疑,我们列举渐江的诗作,表明渐江推崇倪云林,追随倪云林,表明渐江与前辈画家之间的师承关系,以及这种关系对自身艺术思想、艺术风格的深刻影响,并不意味着他就是跟随前人,亦步亦趋。黄宾虹曾经这样评价渐江:“貌黄山之实境,参元画之虚灵,实者虚之,虚者实之,千变万化,神趣无穷,痼疾烟霞,融会贯通,虽倪迂犹有未足。”这就是说,渐江多少年如一日地“貌写家山”,受到黄山风光的浸润和滋养,将造化与传统融会贯通,在师法倪云林的同时又有新的创造。以构图为例,诸如《天都峰图》(南京博物院藏)、《黄山图》(婺源博物馆藏)等画作,主峰高耸,层峦叠嶂,突出了山的崇高和伟峻,打破了倪云林“远山中水近坡树”的既定图式,超脱于简淡,执着于峭拔,超脱于清奇,执着于雄浑,超脱于冷寂,执着于豪情。

清 江注 陡壁丹台图纸本设色 166.8cm×91.5cm安徽博物院藏

清 渐江 黄山图册之五水墨设色 21.2cm×18.3cm北京故宫博物院藏

清 程邃 山水册页之二纸本墨笔 25.6cm×33.4cm安徽博物院藏

对“新安画派”的艺术思想、绘画风格进行大致梳理之后,我们还想考察这种画风在中国画发展、演进过程中的历史地位,考察这种画风在中国画继承、创新过程中的历史贡献。其实,关于这个问题,前人已经有过简短而又精到的评述。

在渐江的《晓江风便图》(安徽博物院藏)上,清人石涛题跋说:“笔墨高秀,自云林之后罕传,渐公得之一变。后诸公皆学云林,而实是渐公一脉。”他认为,“笔墨高秀”的画法在元代倪云林之后罕见传承,只是到了明末清初的渐江,才得以继承并有所变化、创造,进而在“新安画派”的成员中得到广泛传播和推广。

清 渐江 晓江风便图纸本设色 28cm×243cm安徽博物院藏

在渐江的《梅花茅屋图》(上海博物馆藏)上,近人陈曾寿说道:“国初四王皆宗大痴,海内承风,莫能出其范围,石涛、石谿以世外高致,拔奇四王之外。梅花古衲,独师云林,以淡逸胜,遂为新安一派初祖,与二石鼎立。”他认为,中国画发展到了清代初期,几乎成为“四王”的一统天下,主要宗法黄公望;其间有石涛和石谿别具一格;再有就是渐江领衔的“新安画派”,独具慧眼,师法倪云林,以“淡逸”取胜,与“二石”相呼应,一道打破了“四王”占据主流的画坛格局。相比石涛,陈曾寿的话更加具体、到位。

石涛也好,陈曾寿也好,两人的说法有一个共同点,那就是站到了中国画发展的高度。在他们看来,“新安画派”之所以值得特别重视,不仅在于画作精妙,更在于其历史地位不可小觑。也就是说,在中国的山水画发展史上,有一种举足轻重的画风被倪云林推向高峰,而倪云林之后,却遭到了轻视和忽略,直到明清之际,以渐江为首的“新安画派”宗法倪云林,重新捡回新安画派画法,重整旗鼓,接续了已经中断的艺术链条。这种画风,在石涛那里被称为“笔墨高秀”,在陈曾寿那里被称为“淡逸”,从黄公望到“四王”都不具备,也与“二石”有所区别。应当承认,两人的这一观点很有代表性,恰到好处地评价了“新安画派”的重要作用,标定了“新安画派”在中国画发展坐标中的位置。

接下来的问题是,石涛说的“笔墨高秀”和陈曾寿说的“淡逸”究竟应当作何解读?两人用词虽然有别,指向却是相同的,都指向倪云林标举的山水画风范,所以,我们不妨到倪云林那里寻找答案。倪云林并无系统的画学著作,只有两处零星的绘画心得引起了后世关注,一处是:“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳。”另一处说的是花鸟画体会,与山水画在画理上可以互通有无:“以中每爱余画竹,余之竹聊以写胸中逸气耳,岂复较其似与非,叶之繁与疏,枝之斜与直哉!或涂抹久之,他人视为麻为芦,仆亦不能强辩为竹,真没奈览者何!但不知以中视为何物耳。”倪云林先说“逸笔”,再说“胸中逸气”,而且与“不求形似”紧密联系,这就告诉我们,他的绘画创作,无论山水,还是花鸟,无非是要追求略形写意、超凡脱俗的艺术品位。明人恽道生解释这个“逸”字时说:“须知千树万树无一笔是树,千山万山无一笔是山,千笔万笔无一笔是笔,有处恰是无,无处恰是有,所以为逸。”这里显然包含着画家心无挂碍、物我两忘,作画于是不拘常法、妙手偶得,尽在有无之间的意思。清人秦祖永说得更加明白,“古大家笔精墨妙,方能为山水传神,当其落笔时,不过写胸中逸气,虽意不在似,而形与神已跃跃纸上”,所谓的“胸中逸气”,其实就是“意不在似”,就是要用简逸而又精妙的笔墨写出画家心中的山水,“为山水传神”。在中国的传统绘画理论中,这种艺术品位有着“逸品”或者“逸格”的雅称,往往可遇而不可求。

如今讨论“新安画派”,最后的落脚点理应放在当代意义上,放在现实传承上。明清之际,渐江和“新安画派”宗法300年前的倪云林,不仅推崇他的生活态度、人格魅力、艺术思想,而且在很大程度上师承了他的绘画风格、笔墨技法、图像呈现,再现了文人画的典范风貌。而当下,我们津津乐道于传承400年前的“新安画派”的话题,是否要重复先贤的传承路径,以再现“新安画派”的画风为己任?或者说,在现实条件下,我们应当怎样继承先贤和弘扬传统?应当怎样举起“新安画派”这杆旗?应当怎样打好“新安画派”这张牌?

在有些论家看来,“新安画派”的绘画风格显得孤高、枯淡、瘦峭、荒寒,与他们的遗民身份密切相关,与他们作为遗民所拥有的气节和风骨密切相关,借以表达对异族统治的无声抗议。“从渐江的身世和其诗文里,不难看出他作为一个读书人所具有的重名节、讲骨气、高孤刚直的精神品格,渐江这种心灵深处的‘遗民’之志,显然对他后来的艺术取向产生了重要影响。”另有论家的意见略有不同,他们认为渐江出家时间是在明末,而非清初,所以与“遗民意识”并无关系;出家原因则是少年以来的向往,并受到士人阶层中风靡的隐逸之风的影响:“辨清渐江的出家时间、出家原因,对研究其独特的绘画图式语言具有极为重要的价值:渐江作品中所飘溢的孤寂、清冷气息,并非如绝大多数研究者所说的那样,是其所谓遗民意识的自觉流露,而他追随元四家,也并非因为与元四家们有着共同的反抗‘异族统治’的情结。”前文已经指出,“新安画派”所形成的绘画风格,与渐江等画家宗法元人,特别是宗法倪云林有关。而他们宗法和追随倪云林,主要是人生遭际和艺术理想的碰撞,包含了遗民身份的因素,又不局限于“遗民意识”。但不管怎样,当今所处的时代语境,已经与元末明初、明末清初大相径庭,当今师法、传承“新安画派”,绝不意味着照葫芦画瓢,不加选择地照单全收这种追求遗世独立的画风。我们赞成画家拥有独特的审美意识,但不赞成画家追求出世,追求遗世特立,当今画家不应逃避正在快速变化着的、充满生机的社会现实,应当表达在时代变迁中感受到的激动、憧憬和新的发现。

应该承认,当下安徽画坛急于传承“新安画派”,呼声很高,成效却不尽如人意。其中缘由,一方面是时过境迁,“新安画派”的图像模式并无在当代社会推而广之的现实价值;另一方面,此起彼伏的口号声,淹没了优秀传统文化的深层次传承思考。我们面对“新安画派”,研究、师法、拟写他们画作上的图像呈现和笔墨技法特点都有必要,均属有益,然而仅此尚且不够,我们更加需要关注和追问的是:他们为什么要这样呈现,而不是别样呈现?这种呈现面貌得到了怎样的艺术立场的支撑?我们以为,深刻地了解到这些,透彻地师法到这些,才算真正把握了“新安画派”的当代意义。

许楚是渐江的挚友,对渐江为什么作画有过解释:“独念师道根洪沃,超割尘涅,抚身立命,慨夫婚宦不可以洁身,故寓形于浮屠;浮屠无足与偶处,故纵游于名山;名山每闲于耗日,故托欢于翰墨。”这里用的是递进关系,因为身逢乱世,渐江感到婚姻和仕宦都不足以志存高洁,于是遁入空门;在佛门里也苦于找不到知音,于是遨游名山大川;在名山大川里为了不虚度岁月,于是拈起画笔,希望找到抚慰心灵的愉悦。换句话说,渐江经历人生的多次选择,最终体悟到自己的志向、情感和心灵只能寄托在绘画当中。渐江作画,说到底是发自心底的需求,从而画出忠实记录心跳的、如同心电图一般的折铁弯金的线条,画面上飘荡着清冷、淡逸的气韵。今人吕少卿曾经仔细比较过倪云林和渐江的笔性和笔致,得出如下结论:“倪偏于‘静逸’,渐则偏于‘冷逸’,这是渐江有别于倪瓒的、独特的心灵表达。……渐江学倪,不仅仅斤斤计较于笔法、墨韵等所谓的技术传承,而是在技法之上对心灵表达的追求!”很显然,渐江和“新安画派”的画家们承接文人画的传统,重视“胸中逸气”,强调“贵在写心”,能够把心灵表达传递在技法里,融入图式中,完成了艺术的最高任务,也给了当代画家最大的启示。2018年10月,邱振中先生在一位青年书家作品展的开幕式上致辞,谆谆告诫一代青年书家,要处理好内心生活与书写的关系,要把在这个时代体会到的激动、欲望和不安,自如地反映在书写里。他提出一个很精辟的衡量标准:“你从这条线的起点看到这条线的结束,除了对技术上细心的控制以外,你有没有看到下面,书写的时候那种灵魂的颤动?”

渐江和“新安画派”的画家取法倪云林,不是一味在笔法、章法等处着力,而是结合了对天地造化的师法,在对自然山水的体味中寻求精神沟通和文化认同。渐江的《画偈》中有一首经常被今人引用的诗,甚至被视为“新安画派”的创作宣言:“敢言天地是吾师,万壑千岩独杖藜。梦想富春居士好,并无一段入藩篱。”对此,渐江还有过引经据典的详细表述:“董北苑以江南真山水为稿本,黄子久隐虞山而写虞山,郭河阳至取真云惊涌以作山势,固知大块自有真本在,书法家之钗脚漏痕,不信然乎?”“新安画派”的另一主将查士标则认为,渐江绘画风格的发展变化,在很大程度上归功于他的“行万里路”:“渐公画入武彝(夷)而一变,归黄山而益奇。昔人以天地云物为师,况山水能移情,于绘事有神合哉?”需要特别指出的是,在师法造化的问题上,“新安画派”的先贤们绝非说说而已,浅尝辄止,而是抱着尤为敬畏、尤为尊重的态度毫无懈怠,始终如一。例如渐江所画的黄山,既不同于董源、巨然一路的柔曲润泽的笔法,也不同于倪云林的“一水两岸”的图式,那种略见几何形状的山体框架,其中又有小几何体的点皴和勾擦,无不来源于黄山山体纹理和结构的启发。而渐江这样画,又是因为他与黄山朝夕相处,寝食相从,心心相印:“渐公自幔亭归黄山,往来云谷、慈光间又十余年。挂瓢曳杖,憩无恒榻。每寻幽胜,则挟汤口聋叟负砚以行。或长日静坐守潭,或月夜孤啸危岫。倦归则键关画被,欹枕苦吟,或数日不出。山衲踪迹其处,环乞书画,多攒眉不应;顷忽涤砚吮笔,淋漓漫兴,了数十纸,不厌也。”不唯面对黄山是这样,所到之处都这样,毕其终生都这样,在那幅《江山无尽图》(日本泉屋博古馆藏)上,汤燕生写有长跋:“余从师游最久,见师自壮至老,无问园居刹寓,一日废画与书不观,则郁如负奇疚者,而寻山涉泽,冒险攀跻,屐齿所经,半是猿鸟未窥之境。常以凌晨而出,尽酉始归,风雪回环,一无所避,盖性情所偏嗜在是,虽师亦不自知其繇。”渐江和他的同道、弟子对天地山水毕恭毕敬,顶礼膜拜,画出的山水画洒落了大自然的雨露,浸润了大自然的精华,他们的精神为今天的画家树立了高大的形象。

总而言之,无比忠诚内在的心灵表达,无比敬畏外在的自然造化,并把这些忠诚和敬畏镌刻到笔端,渗透到留在纸绢上的每一处笔迹里,形成非我莫属的个性画风和崇高境界。这就是“新安画派”留给当下的珍贵遗产,它所蕴藏的价值和昭示的意义,永远不会过时。

清 渐江 山水梅花册之十纸本水墨 22cm×14cm安徽博物院藏

清 渐江 山水梅花册之十一纸本水墨 22cm×14cm安徽博物院藏