洱源罗坪鸟吊山州级自然保护区鸟兽多样性*

2022-06-29罗以梦胡昌平黄光旭张文王荣兴杨士剑

罗以梦,胡昌平,黄光旭,张文,王荣兴,杨士剑

(1.大理大学 东喜玛拉雅研究院,云南 大理 671003;2.中国三江并流区域生物多样性协同创新中心,云南 大理 671003;3.大理大学 三江并流区域生物多样性保护与利用省创新团队,云南 大理 671003;4.云南省高校洱海流域保护与可持续发展研究重点实验室,云南 大理 671003;5.大理大学 国际生物多样性和灵长类保护中心,云南 大理 671003;6.云南省林业调查规划院大理分院,云南 大理 671000;7.云南雷雀环境监测服务有限公司,云南 昆明 650224;8.云南师范大学 生命科学学院,云南 昆明 650500)

生物多样性保护是我国生态文明建设的重要内容。当前,在国家新的自然保护地体系建设的背景下,全国各地正在推进各级各类自然保护地的整合优化,亟需对现有保护地进行生物资源本底清查和物种编目[1]。本研究在知网、万方、维普等数据平台上输入红外相机、保护区等进行主题检索后发现研究热点和关注度大多集中在高级别(省级和国家级)自然保护区。然而一些低级别(州市级和县级)保护区也可能有较丰富宝贵的自然资源,如镇雄县袁家湾珙桐市级自然保护区[2],重庆市自然保护区[3],北京市怀沙-怀九河市级水生野生动物保护区[4]等。因此低级别保护区也应该受到重视,应该充分考虑是否将其纳入整合体系。

洱源罗坪鸟吊山州级自然保护区(以下简称鸟吊山保护区)位于云南省大理市白族自治州洱源县境内,是以保护迁徙鸟类为主而建立的自然保护区。是云南省重要的候鸟迁徙通道之一[5]。该保护区于1988年建立,但生物资源考察较为薄弱,最早报道见于1958年中国科学院动物研究所的王子玉等的调查;最近调查报道为1998年的环志调查[6]。目前尚未见该保护区整体生物资源的本底调查,尚不能为国家自然保护地整合提供及时资料。

红外相机因轻盈便于携带、容易安装,受气候、温度、湿度、海拔和地形等环境因子的影响较小,对环境和野生动物的干扰少等特点[7],被广泛应用于野生动物种群监测[8-9],尤其是用来进行兽类和鸟类(特别是地栖性鸟类)的监测[10-12]。此外还广泛应用于物种的多样性调查[13-15]、种群密度评估[16-17]、科研管理[18-19]和保护工作等。在国内经过近三十年的发展和使用,已经形成了一定的使用规范[20]。

此前,国内尚未见结合红外相机陷阱调查(infrared camera-trapping survey)对以保护迁徙候鸟为主的保护区进行研究的相关报道。为了清楚地掌握鸟吊山保护区内的生物资源,本研究采用样线法和红外相机技术相结合,对保护区内的野生动物进行调查和监测。旨在回答以下两个问题,一是掌握该保护区的生物本底资源,为保护区的保护管理和保护地整合提供基础资料;二是探索候鸟迁徙通道的鸟兽多样性概况为国家自然保护地整合提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

鸟吊山保护区位于大理州洱源县县城西南面,保护区主要处于罗坪山南段山脊区域,地理位置(25°55′13.02″~25°59′39.41″N、99°55′34.21″~99°51′50.65″E)(图1),海拔为3 100~3 200 m。植被主要由人工华山松林组成(20世纪70年代末种植),局部区域有少量以多变石栎(Lithocarpusvariolosus)为主的中山湿性常绿阔叶林及以川滇高山栎(Quercusaquifolioides)、黄背栎(Quercuspannosa)为主的寒温山地硬叶常绿栎类林,山谷盆地为以矮地榆(Sanguisorbafiliformis)为主的亚高山沼泽化草甸。该区域属于云南省重要的秋季候鸟迁徙通道之一,以迁徙候鸟和自然景观为主要保护对象。经过访问及现场调查,发现该区域是当地居民的主要放牧区,人为干扰程度较为严重。

1.2 研究方法

1.2.1 红外相机陷阱法

2018年8月1日至2018年11月17日,尽量兼顾所有植被类型在研究区域及周边的兽道、水源地共部署10台红外相机(型号为Ltl 6310)(图1)。布设高度约30~100 cm处,相机镜头平行于地面[21],每两台红外相机之间的最小间距为500 m。每台红外相机有效工作时长约109 d。

图1 洱源鸟吊山保护区调查样线及红外相机放置位点布局图

1.2.2 样线法

2018年9月30日—10月6日、10月19日—23日分别采用样线法进行13 d的调查。沿山脊布设调查样线,覆盖不同植被类型,总长度约7.5 km(图1)。沿样线观察并记录两侧100 m内见到或听到的鸟类。记录其个体数量以及生境类型。调查主要集中于上午7:30—11:00和下午17:00—19:00鸟类活动最为活跃的时段。

1.3 数据分析

样线法调查到的鸟类中,部分由声音进行鉴别,数量不易确定;故在估计物种丰度和多度时,只分析红外相机监测数据。

1.3.1 物种鉴定

10台红外相机累计工作1 090个相机日(camera-day),收回数据后,利用红外相机照片分拣软件[22]对照片和视频进行物种辨认和分类处理。鸟类物种分类体系参照《中国鸟类分类与分布名录(第三版)》[23]。兽类物种分类体系参照魏辅文等《中国兽类名录》[24]。世界自然保护联盟(IUCN)物种红色名录评估等级参照《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》[25],中国物种红色名录等级参照《中国脊椎动物红色名录》[26],《华盛顿公约》(CITES)附录参照《濒危野生动植物种国际贸易公约附录物种名录(2019年版)》。中国野生动物保护等级评估等级参照《国家重点保护野生动物名录》(2021年版)。本次通过红外相机调查共有4种小型啮齿类因体型太小、大小相似,且多在夜间出现而无法辨认,不作数据分析。

1.3.2 调查强度及物种多样性评估

使用chao1算法获得物种丰度预测值[27]。以观察值占预测值的比例来判断调查强度的充分性。通过对外推值和内插值进行比较以及观察稀疏曲线等来判断调查强度是否充足[28]。

1.3.3 相对多度计算

以1台相机在野外工作24 h算作1个相机日[29],以30 min内在同一相机位点拍摄到的单个物种的照片和视频为1次该物种的独立有效探测,同一物种的不同个体算作另一次独立有效探测,即1张独立有效照片[30]。采用100个相机工作日拍摄的独立有效照片数作为该物种的相对多度指数(relative abundance index,RAI)[31-32],其计算公式如下:

式中,tni为相机位点i的工作日,di为相机位点i拍到的某一物种的独立有效照片数。

1.3.4 受胁和保护物种分析

根据《国家重点保护野生动物名录》《中国脊椎动物红色名录》《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》和《濒危野生动植物种国际贸易公约附录物种名录》,对所有物种进行保护等级、受胁现状评估。其中受胁等级以《中国脊椎动物红色名录》和《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》中的最高级别作为该物种的受胁等级。

2 结果与分析

2.1 调查强度及物种相对多度分析

2.1.1 调查强度及物种丰度

鸟类物种数预测值为33.85种,观察值占预测值的73.86%,说明鸟类调查强度充分。兽类物种数预测值为10.53种,观察值占预测值的94.97%,说明兽类物种调查强度充分(图2)

图2 洱源鸟吊山州级自然保护区监测记录物种数随相机日增加的累计曲线

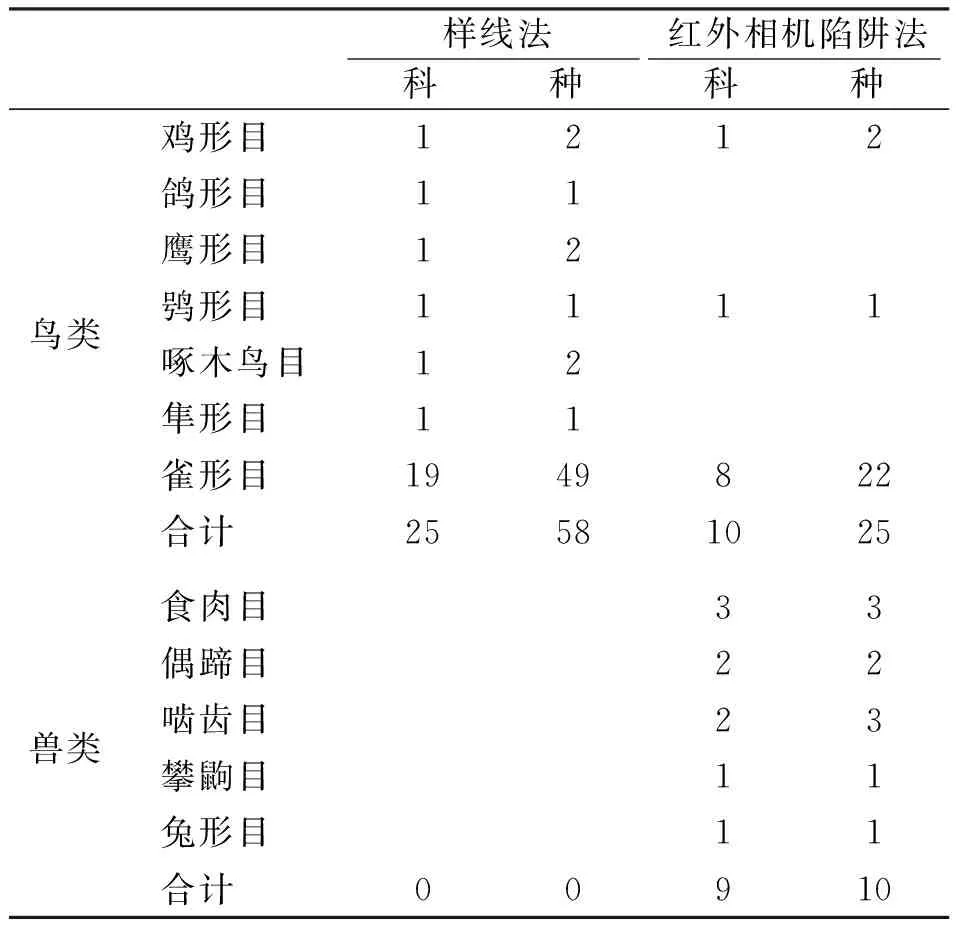

本次调查共记录到鸟类7目28科72种。其中样线法共记录到7目25科58种,红外相机陷阱法共获得鸟类独立有效照片129张,包括3目10科25种;兽类独立有效照片172张,包括5目9科10种(表1)。

表1 洱源鸟吊山州级自然保护区鸟兽多样性调查结果

猪獾Arctonyx collaris豹猫Prionailurus bengalensis马来豪猪Hystrix brachyura云南兔Lepus comus白腹锦鸡Chrysolophus amherstiae橙翅噪鹛Trochalopteron elliotii〛

2.1.2 物种相对多度分析

鸟类物种相对多度指数(RAI)最高的是白喉短翅鸫(Brachypteryxleucophrys)(1.284),其次是红喉歌鸲(Calliopecalliope)(1.101)。兽类物种中相对多度指数(RAI)最高的是北树鼩(Tupaiabelangeri)和赤腹松鼠(Callosciuruserythraeus),均为2.202,最低的是猪獾(Arctonyxcollaris)(0.092)(表2)。

表2 洱源罗坪鸟吊山州级自然保护区鸟类和兽类物种名录

续表2

注:①居留型:R为留鸟,P为旅鸟,W为冬候鸟,S为夏候鸟,V为迷鸟;②红色名录:CRL:LC为《中国脊椎动物红色名录》(2016年)无危种,NT为《中国脊椎动物红色名录》(2016年)近危种,VU为《中国脊椎动物红色名录》(2016年)易危种;IUCN:LC为IUCN无危种,NT为IUCN近危种,VU为IUCN易危种;③栖息生境:1为森林,2为灌丛,3为草地(含草甸、沼泽化草甸和草地),4为竹林,5为农耕区(含旱地、水田、果园等),6为居民区,7为湿地(含河流、水塘、沼泽、滩涂等);④数据来源:O为调查(含目击,可分辨鸣声、粪便、毛发、羽毛、痕迹等踪迹),C为红外相机;⑤拍摄位点数为物种被红外相机拍摄到的位点数量。

2.2 保护物种分析

根据《国家重点保护野生动物名录》《中国脊椎动物红色名录》和《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》,兽类中国家二级保护动物有1种,为豹猫(Prionailurusbengalensis),属于易危(VU)。此外猪獾也属于IUCN易危(VU)物种。鸟类中,国家二级保护野生动物有7种,分别为雕鸮(Bubobubo)、雀鹰(Accipiternisus)、普通鵟(Buteojaponicus)、白腹锦鸡(Chrysolophusamherstiae)、红隼(Falcotinnunculus)、橙翅噪鹛(Trochalopteronelliotii)和红喉歌鸲。根据《濒危野生动植物种国际贸易公约附录物种名录(2019年版)》,兽类中北树鼩和豹猫被列入附录Ⅱ。鸟类中雕鸮、雀鹰、普通鵟和红隼被列入附录Ⅱ(表3)。

表3 洱源鸟吊山州级自然保护区国家重点保护物种

3 讨论与结论

野生动物多样性是生物多样性监测与保护管理评价的关键指标[7]。目前我国的生物多样性监测已取得了较好进展[33-35],保护区的生物多样性本底数据对于区内整体生态功能的科学研究及保护价值的评估等都具有不可或缺的基础作用。本研究共监测到鸟类7目28科72种,兽类5目9科10种。说明鸟吊山保护区在对生物多样性保护中具有一定的作用。

鸟吊山自然保护区作为云南省境内重要的鸟类迁徙通道之一,其在鸟类迁徙方面的生态学意义重大。该区域地势地貌复杂,海拔高,保护区平时管理工作以保护迁徙候鸟为主,物种监测具有一定困难和不便。利用红外相机数据为基础和支撑进行调查,有利于保护区的管理工作及开展物种专项保护。本研究发现,红外相机监测到的25种鸟类中有9种在样线法调查中没有发现,说明红外相机陷阱技术在一定程度上补充了传统调查方法的不足,这和武鹏峰等[36]的结论一致。同时有9种鸟类和4种小型啮齿目动物由于个体太小、外形相似等原因,无法利用照片或视频进行物种鉴定。说明红外相机也具有一定的局限性[37]。应当通过加强监测时间和强度来增加物种被拍摄的概率,进而提高物种被识别的可能性。本次监测鸟兽的多样性结果说明鸟吊山保护区除了为候鸟提供迁徙通道功能外,还能提供其他生物多样性保护功能。说明鸟吊山保护区具有一定的“伞护效应”价值[38]。

本次调查结果显示,区内国家级保护鸟类资源较为丰富,且保护物种中猛禽类较多。这和保护区的高山草甸生境特征有关,但整体来讲,本次红外相机的监测时间较短,可能还存在着一些未调查到的物种,应在全年各个季节进行监测。加强鸟类资源调查和研究,为保护区的科学管理提供依据,对鸟类进行专项保护,对鸟类资源利用做出科学指导。

根据《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》,自然保护地体系分为国家公园、自然保护区、自然公园3种类型。结合保护区的现状、本次调查结果和西南山地红外相机监测网络建设进展情况[39],鸟吊山保护区的野生动物资源细化指标在国家自然保护地整合体系中可以提供一定参考数据,特对保护区的生境保护与管理提出以下建议:(1)可以把鸟吊山划入生态红线范围,与西罗平、黑虎山整合进入苍山洱海国家级自然保护区,可以丰富苍山-洱海自然保护地体系的生态功能,充分发挥其候鸟通道的生态作用。也可以将三者和洱源西湖风景名胜区重新整合成为以高山草甸为特色的自然公园,在一定程度上进行资源的适度开发,如生态观光旅游,观鸟旅游等,可为当地人民带来一定收入或提供就业机会,解决靠畜牧业维生的问题;同时也注重迁徙季节对过境鸟类的保护;(2)加强对保护区的管理力度,定期对当地民众进行环保、爱护自然与普法教育宣传,减轻或消除现有的人为干扰源;也可规划固定放牧片区,制定定期放牧、禁牧政策,以降低对现有植被、草甸的破坏,并对区域植被进行修养恢复;(3)使用公里网格法布设红外相机对保护区展开长期监测,加强保护区的哺乳动物调查监测工作,进一步摸清保护区内哺乳动物的组成情况,补全生物多样性资料。关注、保护迁徙候鸟的同时注意本底物种种群、数量的变化,并验证保护区内的本底物种是否具有季节性分布差异;(4)根据访查,保护区外围区域有国家一级重点保护鸟类黑颈长尾雉(Syrmaticushumiae)分布,在今后可能扩散到保护内,所以为了进一步摸清保护区当地活动的鸟类情况和掌握鸟类种类和数量动态变化,应开展长期的调查和监测。

致谢:洱源县林业局为本项目提供资金支持和后勤保障,大理大学本科生李冬梅、曾智、杨自新参与本项目野外调查,云南师范大学硕士研究生邵曰派参与物种鉴定工作,在此一并致谢。