岩溶石漠化地区不同利用方式对土壤肥力和重金属质量分数的影响

2022-06-28徐红枫刘云根

邵 晗,王 虎,王 妍,2,徐红枫,苏 倩,刘云根,2

(1. 西南林业大学 生态与环境学院,云南 昆明 650224;2. 西南林业大学 云南省山地农村生态环境演变与污染治理重点实验室,云南 昆明 650224)

中国西南喀斯特地区是岩溶地貌发育最典型、石漠化最严重、人地矛盾最突出、分布面积最大的喀斯特连续地带[1-2]。近20 a来,针对西南喀斯特地区的生态地质环境问题,中国采取了一系列以植被修复为主的石漠化治理措施,如封山育林、退耕还林还草、建设防护林、种植经济作物等,获得了显著的研究成果和治理成效[3-5]。大量研究证实植被修复能够有效改善土壤的理化性质,如白义鑫等[6]研究表明:土壤有机碳含量对不同土地利用方式的响应不同,其中花椒Zanthoxylum bungeanum林有机碳含量显著高于其他地类;XU等[7]研究发现:同一地区不同植被类型土壤养分含量之间差异显著;李青等[8]通过对不同植被恢复模式下土壤化学特征的测定分析发现,混交林生态恢复效果优于纯林,豆科Fabaceae植物恢复效果优于非豆科植物。然而,关于石漠化区不同植被恢复模式土壤的研究多集中于理化性质变化特征及其关系等方面,对土壤质量的系统研究相对较少。此外,西南地区丰富的矿产资源导致该地区土壤存在严重的重金属污染现象。有研究表明:岩溶地区铅锌矿开采和特殊的喀斯特环境能够导致土壤重金属超标[9];罗绪强等[10]研究发现:喀斯特地区不同石漠化程度土壤重金属镉含量不同,其中部分镉伴随石漠化过程向周边扩散。目前,土壤贫瘠和重金属污染是西南喀斯特地区较为严重的土壤环境问题,在分析不同土地利用方式下土壤养分特征的同时,关注养分与重金属之间的关系,对改善石漠化地区土壤养分和重金属修复具有重要价值。本研究以滇东南西畴县三光石漠化综合治理示范区为例,比较不同土地利用方式土壤养分和重金属质量分数分布特征的差异,分析土壤养分与重金属之间的关系,以揭示不同土地利用方式对石漠化区生态修复的影响,为石漠化治理提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

三光石漠化综合治理示范区位于云南省文山州西畴县 (23°10′~23°14′N,104°34′~104°38′E),属热带低纬季风气候,年平均气温为 15.9 ℃,年均降水量为 1 294.0 mm,年日照时数为 1 500~1 600 h。近年来,该地区实施了一系列生态工程,如对山头采取封山育林、植树造林、公益林保护等措施修复森林植被,对山腰耕作条件较差的石旮旯地进行退耕还林,大力发展核桃Juglans regia、猕猴桃Actinidia chinensis等特色经济林果,对山脚坡度小于25°,有改造条件的缓坡地和石旮旯地,实施坡改梯和炸石造地,建成了全省石漠化综合治理示范区。

1.2 样点布设及样品采集

查阅研究区相关资料并进行野外考察,根据当地土地利用方式及主要农作物和经济作物类型,并综合考虑了海拔、坡度、坡向以及植被生长状况,选取撂荒地、灌草地、人工林地、自然林地、玉米Zea mays地、核桃林地和猕猴桃地共7种利用方式(表1)。每种土地利用方式分别设置3个重复样地。样品采集于2020年8月,每个样地设置3个1 m×1 m的样方,按照S型5点采样法,共采集63份土样。采样时先除去地面凋落物,采集0~10 cm表层土壤样品,并采用四分法混匀。将土样带回实验室经自然风干、剔除植物根茎和石砾后分为2份,研磨分别过20和100目筛,用于化学分析。

表1 研究区样地概况Table 1 Sample overview of the study area

1.3 样品分析及数据处理

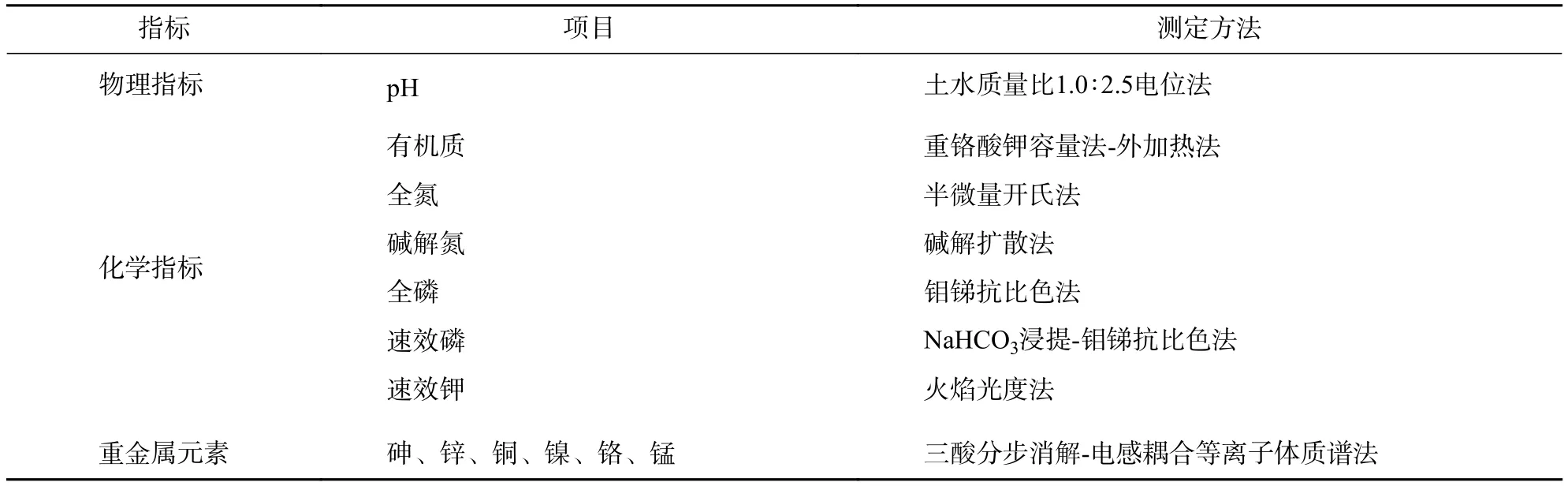

1.3.1 样品分析 土壤理化性质[11]及重金属元素[12]测定方法见表 2。

表2 土壤理化性质及重金属元素测定方法Table 2 Measuring methods of soil physicochemical indexes and heavy metal elements

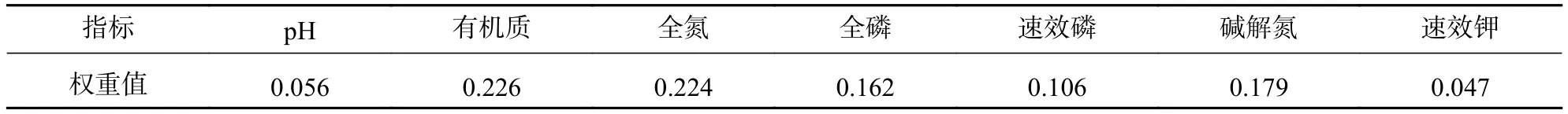

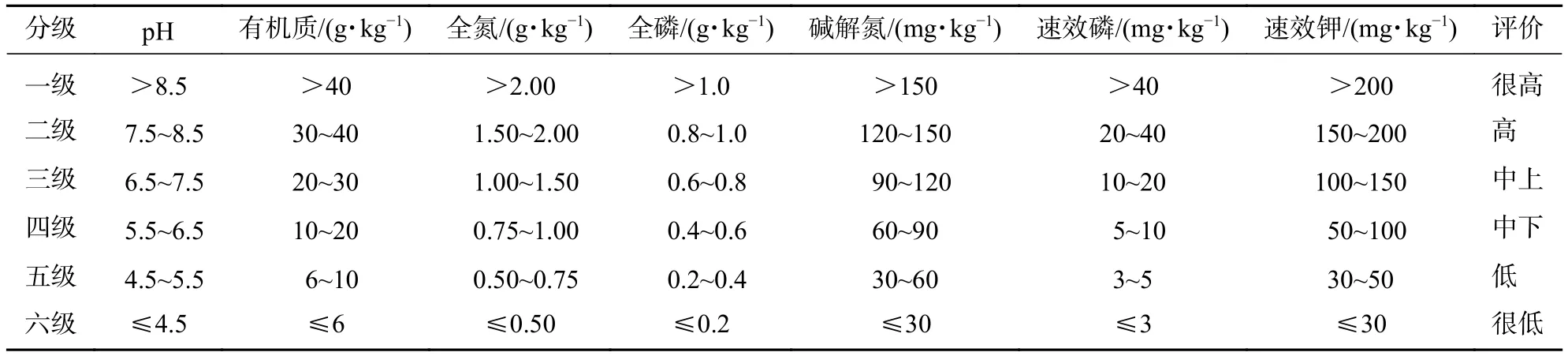

1.3.2 土壤肥力指数综合评价 本研究选取有机质、全氮、碱解氮、全磷、速效磷、速效钾及pH作为评价土壤肥力质量的基本指标。在计算土壤肥力综合指数时,采用主成分分析法确定不同用地类型土壤肥力指标的权重值(表3),并构建评价指标的隶属度函数模型(S型和抛物线型),根据全国第2次土壤普查标准确定土壤属性值的分级标准(表4),最后采用模糊综合评价(Fuzzy)法计算土壤肥力指数[13]。

表3 土壤肥力综合评价指标权重值Table 3 Weight value of soil fertility comprehensive evaluation index

表4 土壤养分及 pH 分级标准Table 4 Soil nutrient and pH classification criteria

土壤有机质、全氮、碱解氮、全磷、速效磷、速效钾采用S型隶属函数[14],土壤pH采用抛物线隶属函数[14]。土壤肥力综合指数(IFI)计算公式如下:

其中:Wi和Ni分别表示第i项指标的权重值和隶属度值,n为指标数。IFI取值范围为0~1。土壤肥力分级标准见表5。

表5 土壤肥力水平分级标准[17]Table 5 Classification standard for soil fertility level[17]

表6 土壤重金属潜在生态危害分级标准Table 6 Soil heavy metals potential ecological hazard grading standard

2 结果与分析

2.1 不同土地利用方式下土壤养分特征分析

2.1.1 不同土地利用方式下土壤养分质量分数差异特征 岩溶石漠化地区不同土地利用方式下土壤养分质量分数之间存在差异(图1),总体表现为:自然恢复方式下土壤有机质、全氮、全磷显著高于其他利用方式(P<0.05)。撂荒地(76.25 g·kg-1)和灌草地(78.40 g·kg-1)的土壤有机质质量分数较高,其次是人工林地 (55.77 g·kg-1)、自然林地 (52.20 g·kg-1)和玉米地 (53.18 g·kg-1),而核桃林地 (35.91 g·kg-1)和猕猴桃地(27.96 g·kg-1)土壤有机质质量分数较低,但差异不显著(P>0.05)。不同利用方式下土壤的全氮与有机质质量分数的变化趋势相似,不同的是撂荒地全氮质量分数最高(2.35 g·kg-1),猕猴桃地全氮质量分数最低(1.00 g·kg-1),且核桃林地和猕猴桃地与撂荒地土壤全氮质量分数具有显著差异(P<0.05)。不同利用方式下土壤全磷与有机质质量分数不同的是,撂荒地土壤全磷质量分数最高(1.19 g·kg-1),其次是玉米地(1.00 g·kg-1),与人工林地、自然林地、核桃林地、猕猴桃地全磷质量分数的差异显著(P<0.05),人工林地土壤全磷质量分数最低(0.35 g·kg-1)。由此可见,撂荒地和灌草地更有益于该地区土壤养分的提升,而猕猴桃地和核桃林地因其人为扰动过强导致养分严重流失。

图1 不同土地利用方式下土壤有机质、土壤全氮和土壤全磷的差异特征Figure 1 Characteristics of soil organic matter contents, soil total nitrogen contents and soil total phosphorus contents under different utilization methods

2.1.2 不同土地利用方式下土壤肥力综合评价 通过对不同利用土地方式土壤肥力综合指数的计算可知,岩溶石漠化地区人为干扰较弱的利用方式下土壤较为肥沃。撂荒地、灌草地和玉米地的土壤肥力处于高水平,人工林地和自然林地土壤肥力处于较高水平,核桃林地和猕猴桃地土壤肥力处于中等水平,其中,猕猴桃地IFI最低,为0.485,灌草地IFI最高,达到0.915,是猕猴桃地的1.9倍(表7),说明灌草模式比人为干扰较强的经济作物模式更适合石漠化地区的土壤修复。

表7 不同利用方式土壤肥力指数Table 7 Soil fertility index in different utilization modes

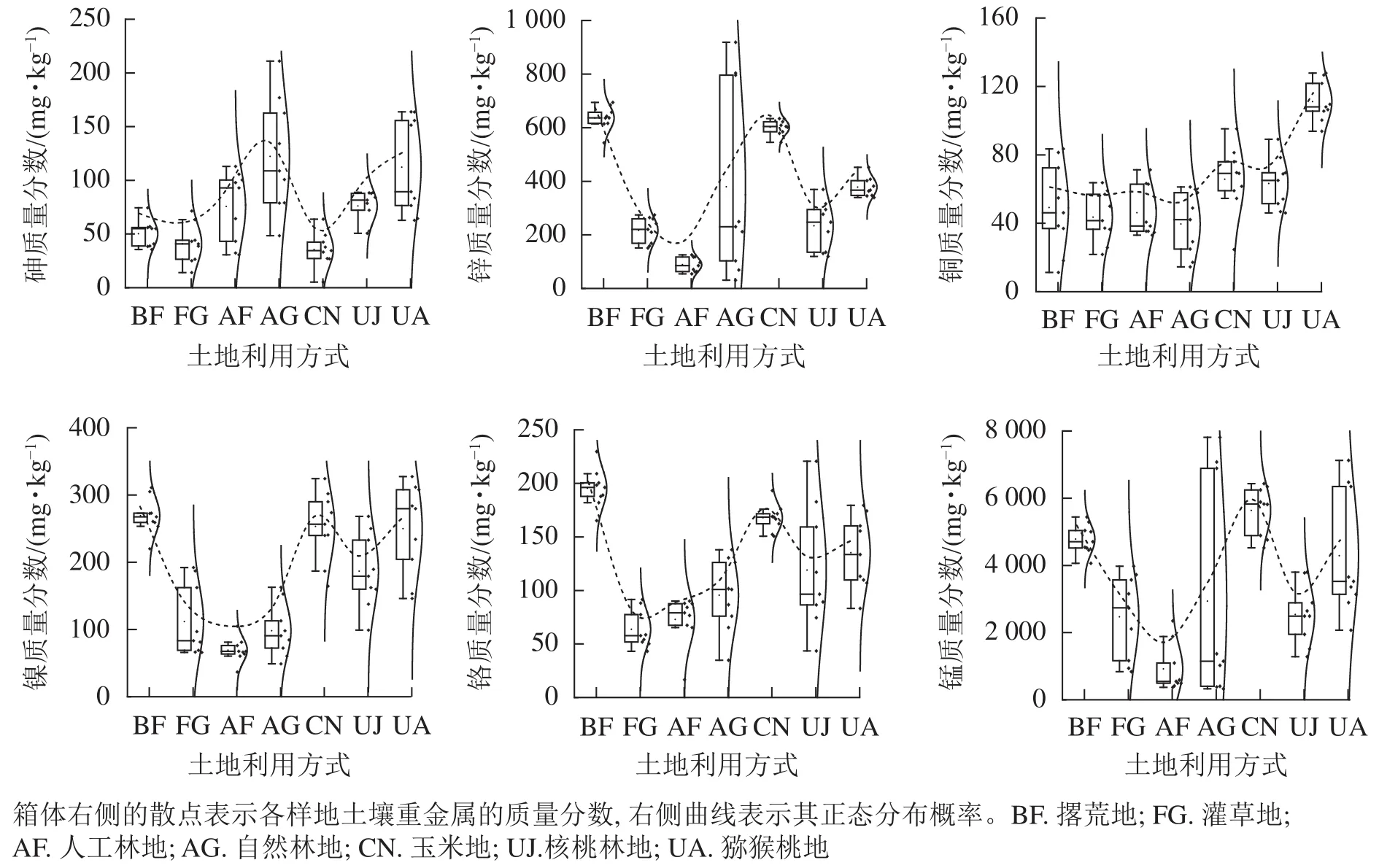

2.2 不同土地利用方式下土壤重金属污染风险特征

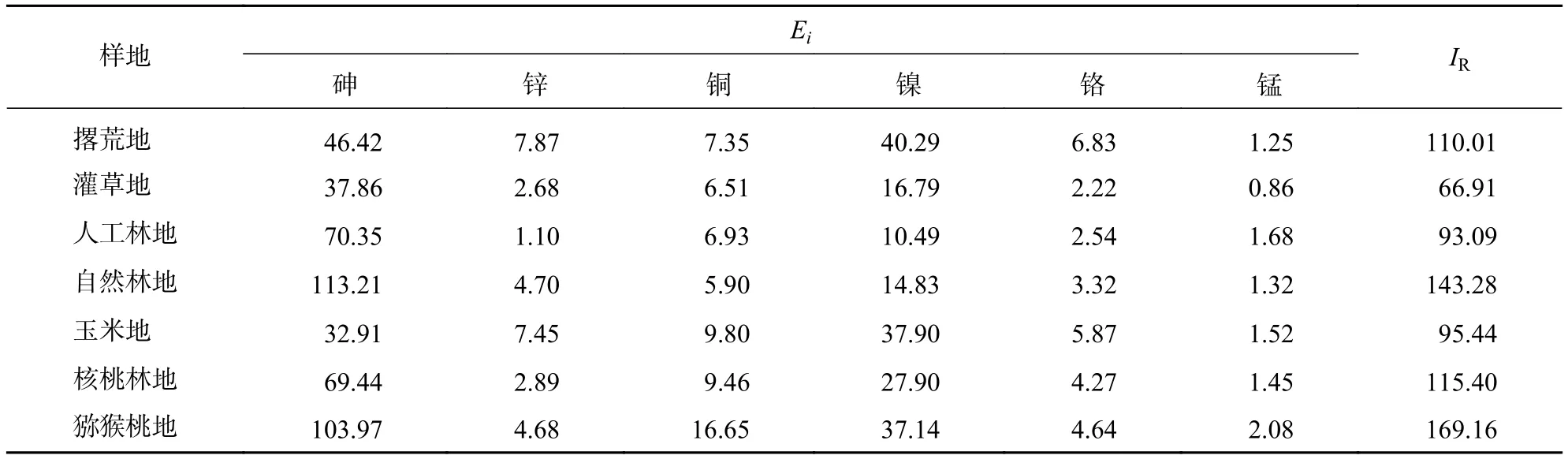

运用潜在生态危害指数法评价不同土地利用方式下土壤重金属的生态风险水平,可见 7种土地利用方式下土壤IR均小于150,在轻微风险水平范围内(表8),IR从大到小依次为猕猴桃地、自然林地、核桃林地、撂荒地、玉米地、人工林地、灌草地。根据Ei可知:砷的风险水平最高,在自然林地和猕猴桃地表现为强生态风险水平,在撂荒地、人工林地和核桃林地生态风险水平为中等,在灌草地和玉米地生态风险水平为轻微。砷质量分数均值在自然林地中达到最大值122.27 mg·kg-1(图2),超过国家土壤环境质量标准值3倍,在玉米地中最低,为35.55 mg·kg-1,略高于土壤质量标准值。此外,除撂荒地镍的污染水平为中等,7种利用方式下土壤中锌、铜、镍、铬和锰均表现为轻微污染。综上,研究区7种不同土地利用方式下土壤重金属污染均为轻度风险水平,猕猴桃地重金属污染风险水平最高,其中砷是造成该地区重金属污染的主要污染物。

图2 不同利用方式下土壤重金属空间分布特征Figure 2 Spatial distribution characteristics of soil heavy metals under different utilization modes

表8 土壤重金属潜在生态危害指数Table 8 Soil heavy metals potential ecological hazard index

2.3 不同土地利用方式下土壤养分和重金属之间的相关性

对不同土地利用方式下土壤养分与重金属之间的相关性分析可知(图3):不同土地利用方式下各重金属元素与土壤养分之间存在显著相关性(P<0.05)。具体表现为:撂荒地中土壤有机质、全氮、全磷与铬和锰呈显著正相关(P<0.05);灌草地和人工林地中土壤养分与大部分重金属元素呈显著负相关(P<0.05);自然林地中除土壤全磷、碱解氮与铬呈显著负相关外(P<0.05),土壤养分与重金属元素呈显著正相关(P<0.05);核桃林地中土壤全磷和速效磷与砷和铜呈显著负相关(P<0.05);在人为干扰较强的玉米地和猕猴桃地中,土壤养分与重金属元素之间的相关性不显著(P>0.05)。总而言之,岩溶石漠化地区土壤养分质量分数对重金属质量分数具有显著的影响,但这种影响因土地利用方式的不同而不同。

图3 不同利用方式下土壤养分和重金属之间的相关性Figure 3 Correlation between soil nutrients and heavy metals under different utilization methods

3 讨论

3.1 不同土地利用方式下土壤养分特征分析

本研究发现:不同土地利用方式对土壤养分质量分数具有较为显著的影响。人为干扰是直接引起该地区土壤养分流失的重要因素,其中受人为干扰较大的猕猴桃地土壤养分流失最为严重。研究[18-21]表明:人为踩踏行为导致土壤容重增加,土壤保水持水能力退化,土壤有机质、全磷和全氮含量降低。自然属性较强的灌草地养分质量分数明显高于其他地类,是因为灌草地所受人为干扰较弱,生态系统稳定,养分不易流失,且植物种类丰富多样,根系密度较大,能够改善土壤结构,从而使得更多的养分进入土壤[22]。自然林地和人工林地多为纯林,植被群落丰富度和多样性较低,导致养分质量分数低于灌草地。长年耕作的玉米地,所受人为扰动最强,但因长期施肥的作用增加了土壤的氮磷质量分数。因此,在岩溶石漠化地区,为了能够更好地改善土壤养分状况,应因地制宜,选择合适的植被模式,并适当减少人为干预,防止养分流失。

3.2 不同土地利用方式下土壤重金属污染特征分析

不同土地利用方式下土壤重金属的分布特征具有显著差异[23]。本研究中,猕猴桃地土壤重金属污染风险水平最高。胡春华等[24]研究结果表明:农业生产活动中投入大量材料如肥料、除草剂、杀虫剂、塑料薄膜,不仅提升了土壤养分,也会导致农用地土壤重金属污染。玉米地土壤重金属污染风险水平较撂荒地低,是因为玉米的根部能够富集重金属[25],也可能是收割作物时带走了土壤中的部分重金属。研究区灌草地重金属污染风险水平最低,其原因可能是土壤有机质质量分数高,提高了重金属的环境迁移能力,且灌草地受人为活动影响较小,进而重金属输入源较少,也有可能是因为灌草地上的植被对重金属有一定的富集作用。

3.3 不同土地利用方式下土壤养分对重金属质量分数的影响特征

土壤养分与重金属之间具有一定的耦合关系[26]。本研究结果表明:不同土地利用方式下土壤养分与重金属的相关性不同,其中重金属对灌草地、人工林地和自然林地养分的提升影响较为显著。土壤重金属与土壤酶活性之间的关系密不可分[27-28],土壤重金属污染常具隐蔽性、难降解和易富集等特性。重金属以离子形态进入植物体内,从而影响土壤微生物的生态特性,在适宜浓度时可促进酶活性,浓度过低或过高时对酶活性可起到抑制作用,而养分与酶活性密切相关[29]。在本研究中,重金属污染风险最低的灌草地中土壤肥力指数最高,可能是适度的重金属污染对酶活性起到了促进作用,从而提升了土壤的肥力。然而,重金属污染对撂荒地和作物种植地土壤养分的作用并不显著,主要原因是撂荒地土壤重金属污染是由其特殊的土壤母质造成的,而玉米地、核桃林地和猕猴桃地的土壤贫瘠及重金属污染主要是由较活跃的人为活动导致的。总之,土壤养分对重金属的污染程度在不同土地利用方式下有较为显著的响应,但其响应机制仍需更深入的研究。

4 结论

通过对云南省西畴县石漠化治理示范区不同土地利用方式下表层土壤养分和重金属质量分数特征及其关系的研究,得出以下结论:①研究区7种不同土地利用方式中,灌草地对土壤养分的改良效果最好,猕猴桃地因较强的人为干扰导致养分流失严重,而玉米地因长期施肥使得土壤养分质量分数增加。②砷是该地区主要污染物,灌草地重金属质量分数较低且生态风险水平最低,猕猴桃地生态风险水平最高。③在灌草地、人工林地和自然林地中,土壤养分质量分数对重金属质量分数的影响较为显著。

综上所述,在不同土地利用方式下,人为干扰是导致土壤养分流失的重要因素,然而,在人为干扰较弱的利用方式下,土壤养分质量分数对重金属质量分数具有显著影响。对于该地区土壤所面临的生态问题,应尽可能地降低人为干扰强度,以改善土壤的养分状况,减少土壤重金属的累积,降低生态风险水平。而土壤养分对重金属的响应机制有待更深入的研究。