大都市郊野农林湿复合生态空间设计

——以上海金山区友好村农林水乡为例

2022-06-21盛世雯陈雪初聂晓钟潘丽琴

盛世雯 陈雪初* 聂晓钟 潘丽琴 夏 菁

(1.华东师范大学生态与环境科学学院,上海市城市化生态过程与生态恢复重点实验室,上海 200241;2.上海浦东新区国道园林工程有限公司,中土大地国际建筑设计有限公司上海分公司,上海 201315;3.上海市建设用地和土地整理事务中心,上海 200003)

农林湿复合设计整合农用地周边林地、湿地,充分发挥水质净化作用与生物栖息地效应,更好恢复乡村生态空间的水肥内生循环。以上海农林水乡为例,运用生态空间复合设计理念,改造农田周边林下空间,引种乡土湿生植物及乡土乔灌木,导入生物通道,营造湿地林、植物浅塘,依次构建生态净化功能的前置库、水耕区、清水涵养区、水上森林区、林间湿地区等单元,形成完整农林湿复合生态系统。农林水乡工程的成功实践为大都市郊野空间生态修复和农田退水污染控制等类似项目提供技术参考。

农林湿复合;水质净化;生物栖息地;多级人工湿地;近自然林

上海等大都市近郊乡村正经历着具有中国特色的乡村更新过程,朝着生态宜居型乡村方向迈进,逐步实现“乡村振兴”的目标,在此过程中,湿地、林地等乡村生态空间的保护、营造与利用,日益受到关注。而同时,大都市郊野地区以农业为主的生产方式,不可避免地会造成面源污染大量排放,导致区域性的水质恶化、栖息地退化等诸多生态环境问题[1-2],使得生态空间质量降低,这成为生态宜居型乡村建设的重要制约因素。人工湿地是目前解决农业面源污染问题常见的方法[3-4]。但是建设人工湿地需对场地进行硬质化处理并添加填料等,且占地面积较大,在农耕区土地紧缺的现状下,难有足够空间支持人工湿地发挥净化功能,并且以往的人工湿地设计以及后续管理方案对项目建成后区域生物多样性、生态系统功能关系的变化较少关注[5]。文章提出通过营造大都市郊野农林湿复合生态空间,在空间有限的情况下有效削减农田退水污染物,同步发挥生态保育功能,并以上海农林水乡工程为例,分析其设计、实践过程,为大都市郊野地区生态品质提升提供系统性的解决方案。

1 江南水乡农林湿居融合的启示

农林湿居融合是中国江南水乡的历史传统。六朝时期北方人口南迁,给南方带来了劳动力以及农耕经验与技术,促进了江南农业的发展。这一时期人类开始筑堤圩田,开发利用浅滩低地,使得江南一带逐渐呈现出水网交织、阡陌纵横,河岸植被与圩田作物相依相存的田园风光。唐宋时期江南地区兴修水利,农耕技术进一步提升,出现了将浅塘湿地与农田复合的生态循环体系,可实现水肥内生循环,即人们将低洼处挖深成陂塘,取出淤泥堆叠一旁筑成高塍,培高农田地基。池塘清淤深浚可以提高农田灌溉水的调蓄能力,同时利于水产养殖;淤泥培田带来了河泥中沉积的营养物质,增加农田土壤的肥力,部分培高的区域将促进排水,形成适合种植桑、竹的高平环境,同时成为乡民安家之地[6-7]。原先贫瘠卑湿的低洼之地经过改造,呈现旱地、水田、陂塘高低错落的微地貌,农林湿居复合的生态景观格局就此形成,也为江南农耕文化的起源与发展奠定了基础。然而20世纪以来,人地关系日益紧张,河道裁弯取直,陂塘等小微湿地多被填埋,导致历史时期形成的韧性水网结构遭受破坏;加之人类居住区域逐渐硬质化,自然林地面积占比下降,进一步导致农林湿空间彼此割裂,水肥内生循环功能丧失,导致农耕区域成为氮磷污染的源头[8]。因此,应对农业面源污染问题,在采取污染控制措施的同时,还应当重视农林湿空间格局的优化,探索如何重构农林湿复合的生态景观。

2 人工干预与自然演替相结合的设计理念

城市郊野空间规划设计过程中如何统筹处理好人与自然的关系值得深入思考。设计师通过地形设计改造场地,引种园林植物,完善相关配套设施,人为创造景观之美,这一过程以人工干预为主导;建设完成之后,还必须进行持续人工管护来维持景观风貌的稳定,较少考虑自然演替问题。自H.T. Odum开创以来逐渐成形的现代生态工程学,则强调人工干预与自然演替相结合,希望设计为自然生态系统发育预留空间[9],即在生态修复过程中,通过人工干预消除外部胁迫之后,依靠生态系统自设计、自组织,逐渐形成生物多样性较高、生态系统结构与功能完整、能量冗余较少、物质循环通畅高效的生态系统。Odum的学生之一,著名湿地学家William Mitsch领导的湿地演替长期研究证实了生物多样性和生态功能会随着时间逐渐增强,而前期是否存在人工干预对演替轨迹影响较小[10]。

3 基于农林湿复合的“农林水乡”设计

针对农林湿复合生态景观重构与功能提升问题,在上海市金山区友好村农林水乡工程中进行了探索实践。农林水乡工程规划设计始于2017年,经过三年多的反复论证设计优化,于2021年初建成落地,现已成为廊下郊野公园中的重要景观节点及大学生劳动教育实践基地。上海市金山区廊下镇是上海市最主要的农业区之一,耕作强度大,仅小麦、大麦、水稻、蔬菜的种植面积就高达4万亩[11]。农林水乡属于上海市市级土地整治项目(二期)的范围内,毗邻朱平公路与向阳河(图1),交通可达性高,水系连通性好。该区域占地面积为14.28 hm2,其中耕地面积11.08 hm(2含可调整),林地面积1.39 hm2,其他农用地0.79 hm2,建设用地0.81 hm(2住宅用地),其余为河流水面。项目实施前西侧区域为废弃鱼塘,无种植经济作物,无灌溉和排水设施,按照土地整治项目整体规划,将形成约6.67 hm2的高标准农田,将产生农业面源污染问题;东侧为苗圃地和人工林,乔木以杉树(Taxodiaceae)为主,香樟(Cinnamomum camphora)、水杉(Metasequoia glyptostroboides)、意杨(Populus × canadensi‘sI-214’)林,林相较为单一,生物多样性低,生态功能有待提升;北侧为有20多年树龄,郁闭度>90%的生态涵养林;南侧为友好村民居以及开放式林地。

图1 农林水乡及其周边区域空间利用现状Fig. 1 The original appearance of the area

本项目针对区域农业面源污染与生物多样性下降等问题,提出构建农林湿复合生态空间的设计思路,即学习古人经验,复合利用农用地周边现有的林地、湿地,探索恢复乡村生态空间的水肥内生循环,基于自然提出农田养分管控与水肥资源再利用的解决方案;同时在规划设计中考虑人工干预与自然演替相结合的理念,导入异龄、复层、落叶常绿混交的近自然林以及生物通道,提供适合鸟类、蛙类、水生昆虫等动物的多样化栖息生境,为生态系统发育创造条件。

3.1 农林湿复合空间布局

基于工程实施前的水环境调查,预估农耕期间污染较严重的来水水质:总氮、氨氮、总磷以7.8 mg/L、4.5 mg/L、0.7 mg/L计。出水设计至少达到地表水IV类标准,即总氮低于2 mg/L,氨氮低于2 mg/L,总磷低于0.4 mg/L。因此,设计农林湿复合生态净化系统的氮磷去除率应达到40%~70%。根据上述的水质净化要求,结合周边农田日均500 m3的排水需求,即在水稻生长旺季时可收纳6.67 hm2农田所形成的2 h初期暴雨径流水量,进行生态净化系统设计,并提出具体的生态改造措施展开施工。

针对东侧林地空间,在充分尊重土地现状,不改变用地性质的前提下,应用生态循环原理营造农林湿复合生态净化系统,发挥水质净化功能,并尽量减少对现有植被的破坏。如图2-3所示,共有5个核心单元,依次为前置库、生态水耕区、清水涵养区、水上森林、林间湿地。在农林湿复合生态净化系统中,周边的农田退水首先进入前置库和生态水耕区,通过生态沉淀、植物吸收等作用去除来水中大颗粒悬浮物质和营养物质,然后进入清水涵养区;清水涵养区出水分两部分:一部分作为农田备用水源,一部分进入水上森林区;水上森林区内种植耐淹树种,并设置水塘湿地,水塘间以槽沟相连多余土方在周边堆高形成生态岛,岛内种植乔木林形成近自然“异龄、复层、落叶常绿混交林”,并用于消纳秸秆、水生植物残体等;水上森林区出水进入林间湿地区域,利用林间空间,适当开挖土方,形成由水塘、芦苇湿地串联形成的多级复合型林间湿地;林间湿地区域出水进入周围河道。

图2 设计思路Fig. 2 The diagram of combined water purification system

图3 农林水乡建成后航拍图Fig. 3 Aerial view of agriculture, forestry and water town

3.2 生态前置库

区域内的农田退水利用排水农沟收集,进而汇入复合生态净化系统前端的生态前置库(图4)。生态前置库占地面积约2 200 m2,容积约550 m3,平均水力停留时间为26.9 h。该单元平均水深0.5 m,其中底标高3.0 m,常水位标高3.5 m,生态前置库外围土方标高3.6 m,保证区域内水体不溢流。西侧精品良田灌溉排水先汇入排水农沟,此处水位约2.9 m,再经过水泵提升至布水渠;布水渠引水进入并联的条带状湿地,在自然沉淀作用下去除大颗粒悬浮物质;湿地内构建生态浮岛净化来水水质,前段浮岛种植旱伞草(Cyperus Linn.)、西伯利亚鸢尾(Iris sibirica),后半段采用生物栅填料+微孔曝气的方式。与常见的开阔水域的前置库不同,本设计为适应现状地形和林地空间管控要求,采用了带状并联结构,即在原有人工林的基础上开挖浅渠,在不变动林地属性的同时起到导流的作用,可以避免短流,提高来水的有效停留时间;同时还布设生态浮岛,降低表层风力扰动,促进来水中的大颗粒悬浮物质在自然沉淀作用下被去除,氮磷营养盐在浮岛植物以及水下生物栅填料的作用下得到一定程度的削减。

图4 生态前置库剖面图Fig. 4 Section view of Pre-Reservoir

生态前置库净化功能类似植物塘,截留沉降来水中悬浮物,吸附降解营养盐,结合相关湿地工程运行效果[12],预计植物塘对总氮、氨氮、总磷的削减能力分别达到0.3 g(/m2·d)、0.2 g(/m2·d)、0.05 g(/m2·d)。生态前置库单元水域面积1 100 m2,可期待去除水体中总氮、氨氮、总磷各0.3 kg/d、0.2 kg/d、0.05 kg/d,使来水总氮含量7.8 mg/L左右降至7.2 mg/L,氨氮含量4.5 mg/L左右降至4.1 mg/L,总磷含量0.7 mg/L左右降至0.6 mg/L。

3.3 生态水耕区

经前置库初步处理后的水体进入水耕区(图5)。水耕区基于表面流湿地的设计原理,在尊重地形和满足林地管控要求的前期下,优化水域面积、水深、水力停留时长等参数。基于区域的微地貌,该单元建成结构相同的“水耕I区”与“水耕II区”。生态水耕区I、II均占地面积2 400 m2,平均水力停留时间22.5 h,平均水深0.3 m,其中底标高3.2 m,常水位标高3.5 m,外围土方标高3.6 m。水耕区同样采用条带状并联设计,布水渠连接4块并联的生态水耕湿地,每块生态水耕湿地宽度3.5 m、长度50 m。在近岸浅水区域种植石菖蒲(Acorus tatarinowii)、香蒲(Typha orientalis)、芦苇(Phragmites australias)等,在水深较深处斑块化引种苦草(Vallisneria natans),形成多物种种源地,期待通过自然扩张作用逐渐形成近自然湿生植被群落。来水通过重力自流,在水耕区单元内推流前进,在植物—微生物—底泥复合作用下,污染物得到削减,区域构建水耕生态浮岛,可栽培郁金香(Tulipa gesneriana L.)、风信子(Hyacinthus orientalis)等花卉,成为林湿复合系统的色彩亮点,也可用于种植空心菜(Ipomoea aquatica)、水芹(Oenanthe javanica)等经济作物,生产出特色的生态产品。边坡使用50 cm高松木桩,部分位置码放卵石,起到稳定护岸、避免水土流失的作用,同时也为陆生动物饮水提供了落脚条件。

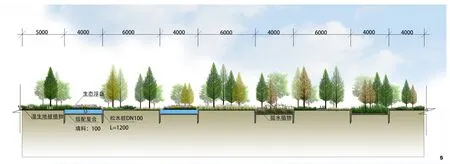

图5 生态水耕区剖面图Fig. 5 Section view of Cultivation Area

水耕区单元净化功能参考陈雪初等研究者设计的景观池塘循环净化系统中湿地植物滤池部分,在植物—微生物—底泥的复合作用下,植物滤池对总氮、氨氮、总磷的削减能力分别达到0.2 g(/m2·d)、0.08 g(/m2·d)、0.02 g(/m2·d)[13]。水耕区总水域面积1 440 m2,预计对总氮、氨氮、总磷的削减总量0.3 kg/d、0.1 kg/d、0.03 kg/d,使水体总氮进一步下降至6.6 mg/L,氨氮下降至3.9 mg/L,总磷下降至0.5 mg/L。

3.4 清水涵养区

清水涵养区设计思路来源于美国佛罗里达大落羽杉湿地中的林湿复合景观。形成这一特殊景观的主要生态机制为落羽杉(Taxodium distichum)具有耐水淹的能力,可以在浅水中生长更新;而在林间局部区域由于自然地貌使然或者湿地动物活动,又形成了相对较深的微型池塘,这使得落羽杉无法侵入,其植被冠层也无法遮蔽整个池塘从而形成了“林窗”,一些既耐水淹又耐阴的湿地植物如再力花(Thalia dealbata)就在池塘中生长,林地和湿地得以长期处于共生状态,并成为生物多样性的庇护所。基于佛罗里达大落羽杉湿地的启示,著名生态学家H.T. Odum在20世纪60年代曾提出利用林湿复合生态系统处理城镇生活污水的设想,但最终未能落实[14-15]。通过构建清水涵养区,试图将Odum以自然为师的生态工程理念转化为现实。该区域面积3 200 m2,平均水深20 cm,适当改造后形成深浅起伏的地表地貌(图6)。该区域均匀内嵌27个3.5 m×3.5 m浅坑,浅坑内种植再力花、香蒲、水葱(Scirpus validus)等,周边相对较高之处栽培耐水湿的池杉(Taxodium distichum var. imbricatum)和落羽杉,水流从杉树林间漫流而过,水中营养盐被快速生长的湿地植物所吸收;靠近农田之处还设置了溢流区,农田退水经过净化作用后,可以作为灌溉备用水源回流入田间水渠,或者自流进入下一个单元。

清水涵养区接近表流湿地,对总氮、氨氮、总磷的削减能力为0.6 g(/m2·d)、0.3 g(/m2·d)、0.02 g(/m2·d)[16-18]。预计清水涵养区可去除总氮约1.8 kg/d,氨氮约0.9 kg/d,总磷约0.06 kg/d。该单元出水总氮3 mg/L,氨氮2.1 mg/L,总磷0.4 mg/L。

3.5 水上森林

水上森林(图7)效仿长江中下游平原地区历史上常见的林泽湿地景观而设计,区域占地2 500 m2,水力停留时间24 h,通过适当挖深和围合形成20 cm左右的自由水面,其中底标高3.3 m,常水位标高3.5 m,外围土方标高3.6 m。挖深后产生的多余土方集中堆高形成生态岛,其坡度10°、最大高程6 m。生态岛按宫胁造林法种植乡土树种小苗[19-20],增添不同类型的生境,秋冬季还可用以消纳秸秆、水生植物残体等,避免水质二次污染。水上森林栽培在上海耐水表现良好的池杉、落羽杉,相邻幼苗的间距约2 m。林间设置通行的木栈道,挑空高度约0.2 m。多样化的植被和林水交融的环境为本地鸟类、蛙类、蜻蜓提供栖息场所。

图7 水上森林区剖面图Fig.7 Section view of Water Forest Area

水上森林过水区域湿地植物种植密度较低,除乔木外基本为自由水面,对氮磷营养盐的削减能力相对较弱,这两个单元的氮磷削减效果近似认为是清水涵养区的1/4,即:总氮削减0.15 (g/m·2d),氨氮削减0.075 (g/m·2d),总磷削减0.005 g(/m2·d)。水上森林区可去除总氮约0.4 kg/d,氨氮约0.2 kg/d,总磷约0.01 kg/d。

3.6 林间湿地

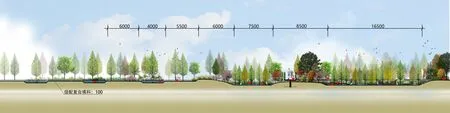

林间湿地是林湿复合系统中的又一过滤屏障,进一步调蓄出水。林间湿地占地23 500 m2,包括2 833 m2的沟渠湿地以及20 667 m2的近自然林地。沟渠湿地渠底标高3.2 m,水面标高3.5 m,平均水深0.3 m,水力停留时间40.8 h;林地地面标高3.6 m。林间湿地的构建充分利用现有林下空间,以生态涵养林内现有排水沟渠为基础,将硬质水泥边岸改为人工松木桩垂直驳岸,并适当开挖土方,形成由水塘、芦苇湿地串联形成的多级复合型林间湿地,通过构建乔、灌、草相结合的多层次植物群落(图8),结合原有片林实现对空间的围合。选择性保留耐水湿的种类,在林间湿地外围的乔木林间湿地区域补种枫杨(Pterocarya stenoptera)、乌桕(Sapium sebiferum)等耐水湿乔木,灌木区补种耐水湿与喜阴的灌木,栽种并且补种适应水边与水中生长的池杉、墨西哥落羽杉等树木品种,同时对林下进行苗木改造;其中浅水区种植挺水植物再力花、旱伞草(Cyperus)等,较深处种植耐寒矮化苦草,并营造多个串联小型生物栖息地。

图8 林间湿地区剖面图Fig. 8 Section view of Forest Wetland Area

与水上森林情况类似,林间湿地的氮磷削减效果近似认为是清水涵养区的1/4。该单元水域面积2 831 m2,可去除总氮约0.4 kg/d,氨氮约0.2 kg/d,总磷约0.01 kg/d。林间湿地出水总氮降至1.4 mg/L以下,氨氮1.3 mg/L以下,总磷0.3 mg/L以下,符合地表水IV类标准。

3.7 生物多样性提升设计

利用农田、湿地、林地等生态空间形成多样化的复合生境是本项目的特色之一。“异龄、复层、落叶常绿混交”的近自然林与多级人工湿地的融合,有效净化农田退水,同时为区域内湿地植物、鱼类、两栖类、鸟类以及小型哺乳动物提供适宜的栖息环境。松木桩、卵石护岸在稳定边坡的同时为陆生动物饮水提供了落脚条件;岸边种植的挺水植物带吸引两栖类产卵[21],也为水鸟提供可以休憩、躲藏的隐蔽环境;林下浅溪放置倒木和生物通道(图9),加强了林湿复合系统的连通性,促进小型哺乳动物、爬行动物在林地斑块间迁移。项目工程充分尊重土地原貌,在现有人工林的基础上搭配乡土树种,进而促进乡土动物定居繁衍,维持稳定的共生关系。工程保留了部分原有的低矮灌丛草地,其中包含芍药(Paeonia lactiflora)、堇菜(Viola verecunda)、马齿苋(Portulaca oleracea)等蜜源性乡土植物,能够招引蜂蝶类昆虫,进一步增强对乡土植物的传粉[22]。乔灌草复合的近自然林中植物组成复杂、结构完善,具有高异质性:树冠延展的高大乔木吸引林鸟隐蔽巢居,香樟、枸骨(Ilex cornuta)、落羽杉等的果实供鸟类取食;林下半阴半湿的草本层适合多数昆虫栖息,昆虫的活动进而促进微生物分解枯枝落叶,提高土壤肥力;局部林窗保留枯立倒木和枯枝杂草堆,为野生的松鼠等小型哺乳动物提供庇护场所。

图9 生物通道Fig. 9 Biological channel

3.8 利用农林水乡观测生态系统发育

基于H.T. Odum生态工程学理念,农林水乡引种湿地植物之后不再进行人工管理,清水涵养区、水上森林区、近自然生态岛初植乔木时选用小苗,待其逐渐发育演化形成林湿复合生态系统。在自然演替过程中,农林水乡的生态功能是否能够稳定发挥,其生态轨迹和内在驱动机制如何都是值得深入研究的课题。针对这一问题,2021年3月项目正式运行后,每季度开展一次生物多样性调查,包括鸟类、水生植物等,通过分析生物指标变化轨迹,为完善生境配置,开展基于自然的适应性管理提供支持。至2021年10月底的初步监测结果显示,池杉、落羽杉成活率>80%,出水总氮、总磷均优于III类标准,吸引到了池鹭(Ardeola bacchus)、北红尾鸲(Phoenicurus auroreus)、白眉鹀(Emberiza tristrami)等23种鸟类来此觅食栖息。农林水乡每半月开展一次水质采样监测,监测内容包括溶解氧、浊度、叶绿素、总氮、硝氮、氨氮、总磷等指标。在生态前置库的进水口、林间湿地的出水口各布置一个采样点,作为整个系统的进、出水监测;在生态前置库、生态水耕区、清水涵养区、水上森林这4个单元内各布置一个采样点,在林间湿地内布置4个采样点,以监测沿程水质的变化,比较各单元净水能力差异。通过比较进出水口及各单元的水质变化,分析氮磷削减效果,以进一步优化系统水力负荷以及水力停留时间。以2021年8月的监测数据为例,由于正值水稻抽穗扬花期,农田施肥量较大,导致退水中氮磷污染负荷高。排水农沟中的水体总氮4.97 mg/L,氨氮0.95 mg/L,总磷1.91 mg/L,属于劣V类水,经过林湿复合生态净化系统处理后,出水总氮低于0.70 mg/L,氨氮低于0.09 mg/L,总磷低于0.16 mg/L,氮磷去除率高达85%~90%,符合地表水III类标准。不同单元的净水效果存在差异,其中生态前置库、生态水耕区、清水涵养区发挥主要的水质清洁功能,与预计的氮磷去除效果相符。

4 结语

大都市郊野是一个自然生态空间和人类活动空间复合交融的特殊功能单元,既是发展农业、振兴乡村的热土,又是承载本土生态资源、传承历史文脉的根基,还是城市居民休闲游憩的场地。随着城市化进程加快和乡村振兴的内驱作用,大都市郊野地区景观格局正在发生快速变化,如何优化生产、生活、生态空间,促进区域社会经济与生态品质同步发展,是亟待深入实践探索的重要问题。农林湿居融合是中国古人在长期实践中的智慧创造,其本质是在深刻理解自然地理的基础上,通过适当人工改造与干预,形成具有内生循环功能的独特三生空间。本研究以农林水乡为例,提出学习古人经验,兼以自然为师,构建农林湿复合生态空间,其主要特点为利用农田周边片林,顺应地势改造林间林下空间,形成农林湿复合生态净化系统,收纳农田退水并吸收利用氮磷营养盐,同时为自然演替预留空间,导入近自然林和生物通道等提升生态功能。农林水乡的实践为郊野空间优化,农田养分管控与水资源再利用提供了基于自然的解决方案,形成适合鸟类、蛙类、水生昆虫等动物的多样化栖息生境,发挥生态效益增进公众福祉,可为类似的郊野空间生态修复和农田退水污染控制提供技术参考。

注:文中图片由作者拍摄、绘制,闻鑫协助绘制。