2015—2019 年我国西北地区心血管疾病患者人群二级预防用药情况

2022-06-20于炎武王云锋朱志鸿张丽华刘佳敏

钟 慧 于炎武 何 炜 王云锋 朱志鸿 张丽华 李 希 刘佳敏

国家心血管病中心 中国医学科学院 北京协和医学院 阜外医院 国家心血管疾病临床医学研究中心 国家卫生健康委员会心血管药物临床研究重点实验室 心血管疾病国家重点实验室,北京 100037

心血管疾病(cardiovascular disease,CVD),尤其是缺血性心脏病(ischaemic heart disease,IHD)和缺血性脑卒中(ischaemic stroke,IS),是我国居民首要死亡原因[1-2],带来沉重负担[3]。抗血小板及他汀类药物可降低CVD 患者死亡率[4-6],指南推荐CVD 患者使用抗血小板及他汀类二级预防药物[7-8]。我国西北地区经济条件、医疗资源及医疗水平相对落后[9-11],CVD 死亡率和风险因素偏高[9,11-12],疾病负担高于其他地区[3,13]。目前尚缺乏西北地区CVD 患者抗血小板和他汀类药物二级预防应用情况的数据。因此,本研究基于心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目(以下简称“高危筛查项目”),描述西北地区IHD 和/或IS 患者的二级预防用药使用情况,探索个体特征与二级预防用药使用的相关性,为西北地区制订针对性干预措施提供依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

“高危筛查项目”研究方案已于前期发布[14]。结合调查区域的人口规模、居民稳定性和项目支持能力,并综合考虑地理环境、人口结构(民族分布)、疾病风险与模式等因素后,项目选择方便抽样的方法,2015—2019 年在西北地区选择43 个项目点(包括17 个城市地区,26 个农村地区)开展调查。调查对象为年龄35~75 岁的常驻居民(过去12 个月已在调查区域稳定居住≥6 个月)。本研究共纳入调查对象460 155 例。排除年龄、家庭年收入、体重指数(body mass index,BMI)指标数据缺失或超出范围(945 例),以及无IHD 和/或IS 病史的调查对象(444 998 名),最终纳入调查对象14 212 例做数据分析。中国医学科学院阜外医院伦理委员会通过本项目伦理审批,纳入研究的所有调查对象均签署知情同意书。

1.2 数据收集及研究变量定义

采用统一方法测量调查对象的血压、血脂、血糖、身高和体重。血压测量使用标准电子血压计(Omron HEM-7430),要求调查对象静坐5 min,测量右上臂血压2 次后取平均值;如果收缩压差值>10 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),则测量第3 次,取后两次测量的平均值。高血压定义为平均收缩压≥140 mmHg 或平均舒张压≥90 mmHg[15],或患者自报过去2 周内使用降压药物。身高和体重测量要求调查对象脱去外套、鞋帽。BMI:正常为18.5~<24 kg/m2,低体重<18.5 kg/m2,超重为24~<28 kg/m2,肥胖≥28 kg/m2[16]。

通过调查问卷收集调查对象的社会人口学特征、生活方式、疾病史和药物使用情况。IHD 定义为既往有心肌梗死、冠脉搭桥或冠脉介入治疗病史。收集有IHD 和/或IS 病史调查对象的疾病诊断年份。药物使用情况依据调查对象自报过去2 周使用抗血小板或他汀类药物进行判断。

1.3 统计学方法

使用SAS 9.4 和R3.4.1 软件进行数据分析。描述IHD 和/或IS 患者的个体特征,以及IHD和/或IS 患者中抗血小板或他汀类药物的总体使用率和不同亚组人群的使用率。使用均值和标准差表示连续变量,使用频数和百分比表示分类变量,分析多组间率的差异使用χ2检验。使用多变量混合效应模型[17],以社区水平作为随机截距效应,分析患者个体特征与二级预防药物使用的关联。自变量包括年龄、性别、城乡、教育水平、职业、家庭年收入水平、婚姻状况、吸烟史、饮酒史、高血压史、糖尿病史、BMI 分组及诊断年限。因变量是IHD 和/或IS 患者自报服用抗血小板和/或他汀类药物。以P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 研究对象特征

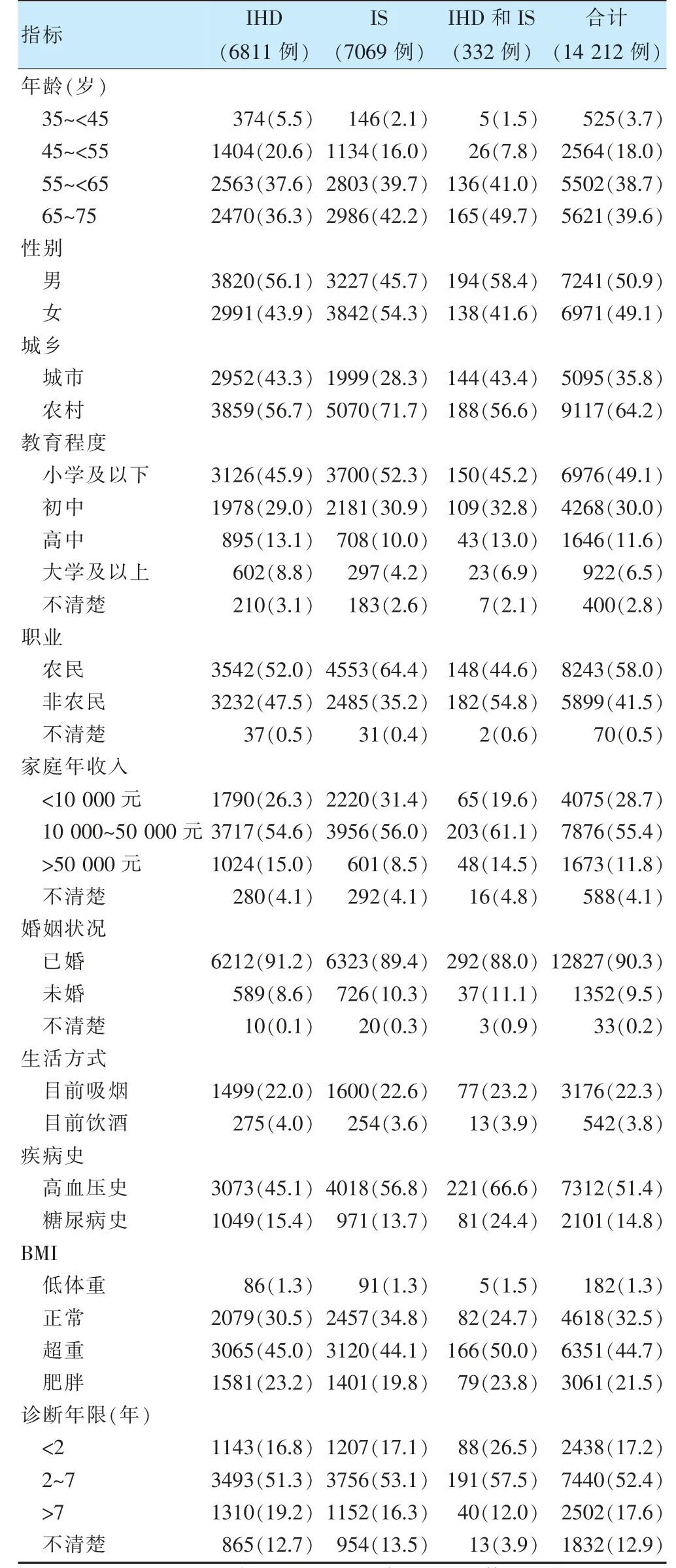

在14 212 例IHD 和/或IS 患者中,年龄(61.2±8.4)岁。其中,缺血性心脏病年龄(60.2±8.8)岁,缺血性脑卒中年龄(61.2±7.8)岁,两者均有的人群年龄(64.0±7.1)岁。50.9%为男性,64.2%为农村人口,22.3%吸烟,21.5%肥胖,诊断高血压和糖尿病的比例分别为51.4%和14.8%。见表1。

表1 IHD 和/或IS 患者基本特征[例(%)]

2.2 IHD 和/或IS 患者中二级预防药物使用情况

在14 212 例IHD 和/或IS 患者中,自报使用抗血小板或他汀类药物的比例为22.6%。IHD 患者用他汀类药物,抗血小板或他汀类药物,以及两者均用的比例高于IS 患者(服用他汀类药物为13.6% vs.7.6%,为任意两种药物为24.2% vs.20.6%,两者都服为9.1%vs.4.9%。见表2。

表2 IHD 和/或IS 患者中二级预防药物使用情况[例(%)]

2.3 个体特征与二级预防药物使用的关系

多因素分析结果显示,在IHD 和/或IS 患者中,女性(OR=0.63,95%CI=0.57~0.71)、农村地区(OR=0.62,95%CI=0.45~0.85)、农民(OR=0.76,95%CI=0.64~0.90)、目前吸烟(OR=0.80,95%CI=0.70~0.91)的调查对象服用抗血小板或他汀类药物的可能性更小。相反,年龄越大(45~<55 岁:OR=1.41,95%CI=1.01~1.97;55~<65 岁:OR=1.58,95%CI=1.14~2.18;65~<75 岁:OR=1.57,95%CI=1.13~2.18)、文化水平越高(初中:OR=1.27,95%CI=1.12~1.44;高中:OR=1.54,95%CI=1.30~1.83;大学及以上:OR=1.73,95%CI=1.40~2.15)、已婚(OR=1.22,95%CI=1.02~1.47)、BMI(超重:OR=1.17,95%CI=1.05~1.32;肥胖:OR=1.24,95%CI=1.08~1.42)、患高血压(OR=1.50,95%CI=1.36~1.66)的调查对象服用抗血小板或他汀类药物的可能性更大。见图1。

图1 IHD 和/或IS 患者中个体特征与报告使用二级预防药物的关系

3 讨论

研究发现我国西北地区35~75 岁社区人群罹患IHD 和/或IS 患者中自报使用抗血小板或他汀类药物的比例为22.6%,远低于全国平均水平(34.2%)[18]。其原因可能与西北地区的经济发展水平低下、医疗资源缺少[3]且配置不平衡[9-10],以及医疗服务能力有限有关[11,19-20]。此外,还可能与患者对二级预防用药的依从性差有关[13,21]。既往研究显示,因急性心血管事件住院,出院后几个月就停用至少一种二级预防用药的患者比例达50%[22-23]。

研究发现,健康意识较低的人,如年轻人、吸烟者,使用二级预防药物的可能性较小,可能与其对医疗服务的需求与利用的可能性较小有关。农民或农村地区、学历低、女性患者使用二级预防药物可能性也较低。既往研究也提示,社会经济地位对药物依从性存在一定影响[24-25]。此外,合并高血压、糖尿病的患者更倾向使用二级预防药物,可能因为这部分患者的合并症较多,对二级预防治疗更重视。本研究发现了可重点干预的靶点人群,为制订有针对性干预措施提供依据。

本研究存在一定局限性。首先,研究未采用随机概率样本以确保代表性,但项目点的抽样选择综合考虑了西北各省城乡人口分布、地域、经济等因素,且样本量较大。第二,CVD 疾病史和二级预防药物情况是患者自报,可能会存在信息不准确。既往研究显示,自我报告的心血管疾病具有高度敏感和特异性[26]。另外,为减少回忆偏倚,在收集药物使用情况时,要求调查对象携带平时在服用的药物包装。第三,未收集有关抗血小板治疗和他汀类药物禁忌证的信息。这可能低估二级预防药物的使用,但CVD 患者有服用抗血小板和他汀类药物禁忌证的比例很低。

综上所述,我国西北地区社区人群中的IHD 和/或IS 患者,抗血小板或他汀类药物应用不足,不同特征患者的药物使用情况存在差异。提示西北地区可采取针对性的干预措施,提高此部分患者的二级预防用药使用率,进而降低心血管事件,改善患者预后。