重大突发事件中的网络话语冲突及引领

2022-06-16郝其宏

郝其宏

(江苏师范大学 公共管理与社会学院,江苏 徐州 221116)

重大突发事件是指突然发生,造成重大人员伤亡、财产损失或者生态环境破坏的事件,具有难以预测、突然爆发、后果严重、需紧急处理等特性。重大突发事件危及社会公众的生命财产安全,势必成为全社会关注的焦点,引发互联网上各种各样的话语冲突。这些话语冲突如果处理不当,轻则带来认知偏差,重则导致国际关系异变。因此,需要从根本上解释清楚重大突发事件中的网络话语冲突的特征以及导致其出现的原因并进行科学有效的引领。

一、重大突发事件网络话语冲突的特征

网络话语冲突是社会冲突在互联网空间的映射,它以网络为载体、以事件为核心,是网民对特定社会问题的情绪、意见和态度在网络上反映的总和。重大突发事件中的网络话语冲突既有普通冲突的基本属性,也呈现了鲜明的自身特征。

(一)网络话语冲突规模大、燃点低

在人权的逻辑谱系中,生存权居于其中基础、核心的位置,其内容包括“最基本的生命保障权、最基本的物质生活以及文化生活保障权”(1)龚向和、龚向田:《生存权的本真含义探析》,《求索》,2008年第3期。。重大突发事件危及诸多社会成员的生命安全和生存权利,在此背景下产生的网络话语冲突就与只涉及当事人利益、网民在外部围观声援所形成的普通冲突不同,几乎所有网民都对事件信息产生了强烈的浏览、围观、表达冲动,导致网络话语冲突的规模大、范围广。运用“蚁坊”软件对2020年1月23日武汉封城至2020年7月2日期间的网络贴文进行统计分析,发现点击量超过亿次的冲突事件有12次。其中,围绕方方日记、李文亮医生的网络话语冲突以及点击浏览数超过了5亿次,围绕疫情起源中美争执的冲突性表达以及点击浏览数超过了10亿次。而在2019年,只有关于中美贸易战的网络话语表达和点击浏览数超过了1亿次。

燃点是指网络话语冲突引起广泛关注、大范围扩散的时间节点,其生成速度除了与民众态度相关外,还与政府的重视程度、事件波及范围、使用的传播媒介密切相联。面对万众关注的重大突发事件,政府会定时发布最新信息,报道事件波及的人数和地域分布,提供指导性政策;媒体平台会积极传递相关信息,不遗余力地进行政策解读、故事报道、舆论监督工作;现代社会风险具有全球化的特征,打破了阶级、地理和文化的边界,能够蔓延到人类生存的任何角落,“在其作用范围内,风险对受它影响的人展现出了平等化的效应,现代化风险具备一种内在固有的全球化趋势”(2)乌尔里希·贝克:《风险社会》,张文杰译,译林出版社,2018年版,第27页。。因而,重大突发事件也总是能够吸引国外媒体的关注,出现密集报道。在多元主体争相发布事件信息背景下,一旦出现冲突性的诱因,就会迅速生成互联网上的话语冲突。

(二)网络话语冲突伴生谣言多、生存周期短

重大突发事件网络话语冲突的内容复杂多样、良莠不齐,相关信息既有对事件真实图景的视听呈现,也有对事件的推测猜疑,甚至移花接木的“PS”表达。如,2020年我国南方洪涝灾害期间互联网上出现了“三峡大坝变形”的谣言,造谣者就窃用了中国建筑科学院研究员黄小坤的图片及个人信息。根据澎湃网的统计:“新冠肺炎疫情期间出现的谣言量远远多于以往的谣言量,平均一天近2条谣言产生。”(3)澎湃网:《疫情期间谣言四大套路》,https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_5930408。由于重大突发事件波及很多民众,压力之下民众对网络谣言往往抱有宁可信其有、不可信其无的心态,再加上事件发展演化的不确定性、相关知识的稀缺性、信息管理的滞后性、公信力分布的不均衡性以及国内外推手的兴风作浪,谣言更易借助趋利避害、猎奇或恐慌等心理飞速传播,稍有风吹草动都会导致信息的裂变式扩散,带来一定程度的社会混乱。如,2020年1月31日深夜网络上出现中成药双黄连口服液可抑制新型冠状病毒的消息,当晚就有很多民众到药店门口排队等待购买。同时,由于重大突发事件的极端敏感性,政府和责任主体会高度重视网络谣言的澄清工作,使得谣言的生存周期变短。“双黄连抑制病毒传播”的谣言产生后,从话题开始到新闻反转,再到讨论结束,共计不到3天。“澳籍女子返京隔离期间外出跑步”相关话题,在3月17日中午随着一条视频的传播开始发酵,在18日下午讨论结束,热度维持时间不到2天。另外,疫情期间,多元主体会争相发布信息,信息无处不在、无所不及,网络用户获取信息的难度大大降低,获取信息的时间离谣言发生的时间越来越近,观点形成和讨论互动的速度加快,谣言的生存发展周期会自然缩短。

(三)网络话语冲突撕裂群体关系、危及国家安全

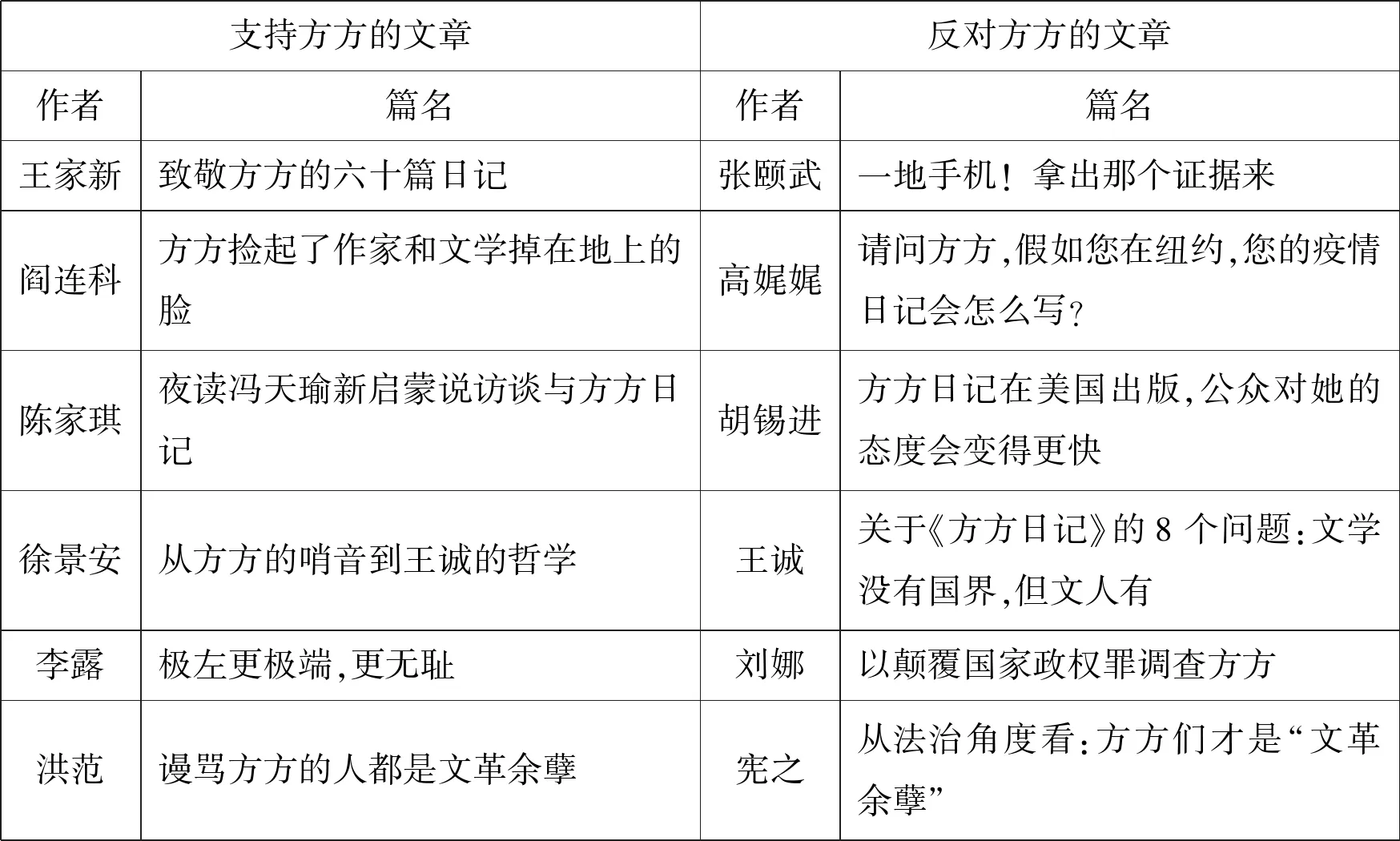

在重大突发事件网络话语冲突中,随着某一群体中的网民和其他群体的网民争执不断深化、分化,对某一问题的看法不同会发展成现实生活中的群体冲突。比如民间中医李跃华采用苯酚穴位注射法治疗新冠病毒肺炎,网络话语冲突就从开始的疗法是否有效发展到其人是否是个骗子,再发展到支持中医和反对中医群体的相互攻击。再如,围绕《方方日记》的讨论互联网上有54万个网页,支持者和反对者都发布了大量的信息和文章。从下表可以看出,随着话语冲突的加剧,对立双方伴随群体争执而产生的敌意不断加深,以至于其他群体的成员被看成了敌人而不是理性讨论的对象。

支持方方的文章反对方方的文章作者篇名作者篇名王家新致敬方方的六十篇日记张颐武一地手机!拿出那个证据来阎连科方方捡起了作家和文学掉在地上的脸高娓娓请问方方,假如您在纽约,您的疫情日记会怎么写?陈家琪夜读冯天瑜新启蒙说访谈与方方日记胡锡进方方日记在美国出版,公众对她的态度会变得更快徐景安从方方的哨音到王诚的哲学王诚关于《方方日记》的8个问题:文学没有国界,但文人有李露极左更极端,更无耻刘娜以颠覆国家政权罪调查方方洪范谩骂方方的人都是文革余孽宪之从法治角度看:方方们才是“文革余孽”

2020年1月下旬到3月中旬是以武汉为中心的中国新冠肺炎疫情爆发,中国人民全力投入抗击疫情的时期,这段时间欧美各国对待中国的主流舆论是同情和支持,偶然夹杂一些刺耳的言论。如,“中国的切尔诺贝利时刻”“居家隔离是侵犯人权”“新型冠状病毒暴露中国体制缺陷”等。从2020年3月中下旬开始,意大利、西班牙、英国、美国先后爆发新冠肺炎疫情并迅速在全球蔓延,而此时中国疫情已经被基本控制住,欧美多国的舆论发生转向。时任美国总统特朗普在3月16日开始把新冠肺炎病毒与中国联系起来,声称将对受到“中国病毒”影响的行业进行帮助。3月24日,美国政府下令要求各有关机构“统一口径”,将此次在全球蔓延的新冠病毒的所有责任全部推给中国。6月19日特朗普又臆测:“个人感觉中国出于经济动机将新冠病毒散播到境外。”(4)新浪网:《特朗普:个人感觉中国出于经济动机将新冠病毒散播到境外》,https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2020-06-19/doc-iirczymk7886396.shtml。在美国大力推动下,不少西方国家随之起舞。法国总统声称:“中国在处理疫情中显然发生了一些我们并不知道的事情。”英国外交大臣也发出责问:“中国需要告诉世界疫情是如何爆发的,以及为何没有更早地阻止。”(5)参考快评:《西方政客“抱团”栽赃中国,背后用意须警惕》,《参考消息》,2020年4月18日。美国、意大利、印度、澳大利亚、德国、巴西等国竟有机构或人员向中国提出索赔要求,澳大利亚的沃加沃加市还断绝了和昆明市的友好城市关系。2021年5月,美国新任总统拜登命令情报机构调查新冠起源,并要求中国“透明”配合(6)搜狐网:《拜登再次发起严重挑衅》,https://www.163.com/dy/article/GBH8RC090516GGF7.html。。中国政府对于这些无理指责进行了坚决反击,外交部发言人强调:“美方个别人处心积虑地将新冠病毒同中国相联系,不断地对中国搞污名化。中国人民对此强烈义愤、坚决反对。”(7)新浪网:《2020年3月24日外交部发言人耿爽主持例行记者会》,http://news.sina.com.cn/o/2020-03-24/doc-iimxyqwa2921373.shtml。可见,围绕新冠肺炎疫情起源的网络话语冲突异常激烈,危及国家安全并带来了国际关系的异变。

二、重大突发事件网络话语冲突的成因

在分析社会冲突成因时,斯梅尔塞的价值累加理论被公认为有较高的解释力。该理论强调:“产生社会冲突必须依次出现6个要素,环境条件——有利于冲突发生的背景性因素、结构性紧张、普遍信念、诱发因素、行动动员和社会控制能力。”(8)戴维·波普诺:《社会学》(第十一版),李强译,中国人民大学出版社,2007年版,第650-651页。意思是社会冲突需要具备一定社会条件才会出现,是通过一系列相互作用的要素而产生的。

(一)环境条件——网络话语权释放

一般而言,话语是特定社会阶层、社会组织或个人与其他社会成员进行信息交流的符号,意味着通过语言表达的方式将一定的意义向社会传播。米歇尔·福柯认为:“话语即权力。控制了话语权就控制了个体的价值观念,控制了社会的意识形态。”(9)福柯:《规训与惩罚》,刘北成译,三联书店出版社,1999年版,第113页。话语权由权利(right)和权力(power)两部分组成,其中发布话语的权利是基础,传播和控制话语的权力是核心。在现实社会的话语表达机制中,话语权通常被资源丰富的社会上层所掌控。由于网络技术采用的是交互式的结构设计,话语主体在网络上就表现为一个个相互联结又相互独立的节点,话语主体发布的信息在各个节点之间自由流动。这就意味着普通网民可以在网络触及的任何地方发言,带来了话语的权利被重新分配。

普通网民在拥有了话语权之后,还要有传播表达的通道。重大突发事件期间互联网上的话语表达路径既有传统新闻网站上的跟帖评论、网络论坛中的发言及评论,也有广泛应用的微博及评论、微信及朋友圈发布,还有快速兴起的短视频、弹幕的发布及评论。根据“零点有数”监测数据:“公众了解疫情信息的主要渠道依次是占比63.9%的微信群及朋友圈,占比55.9%的电视,占比48.2%的门户网站和新闻客户端,占比38.2%的微信公众号,占比37.2%的微博。”(10)搜狐网.:《零点有数发布首期监测数据》,https://www.sohu.com/a/369998225_682144。以往作为主要传播渠道之一的纸质报纸、杂志,已经基本退出传播渠道。此外,网民基于亲缘、学缘、业缘等关系会在微信、QQ中形成不同的朋友圈,圈层中成员关系相对亲密封闭,信息的流动一般局限于圈层内部。但在重大突发事件处置期间网民强烈的表达交流欲望会产生信息激流,把无数相互独立的圈层联结起来,使得话语冲突传播路径呈现“全方位、全媒体、立体式”景观。

(二)结构性紧张——社会关系处于很强的张力之中

“结构性紧张是指社会结构出现了某种问题,这种问题已为人们所普遍知晓并构成了巨大的心理压力。”(11)宛恬伊:《虚拟社会的集群行为:基于四个网络事件的分析》,《青年研究》,2010年第8期。可见,如果社会结构是协调的,就不会出现大规模的社会冲突;如果社会结构处于阻滞或对立状态,存在矛盾的群体就会采取共同的行动,以多种手段促进问题的解决。网络话语冲突之所以出现,是因为参与者有一个没有实现的共同诉求,而这个诉求又和其他群体或制度存在矛盾冲突。应当说,斯梅尔塞的这个观点暗合了历史唯物主义的基本原理。

习近平指出:“当今世界正经历百年未有之大变局。”(12)习近平:《当今世界正经历百年未有之大变局 谋划好“十四五”时期发展十分重要》,《人民日报》,2020年7月28日。这个论断强调了当前国际社会不确定性的增强:在观念领域,极端主义思潮不断扩展,民粹主义、种族主义思潮影响力越来越大;在贸易领域,逆全球化动作不断出现;在安全领域,少数国家打着保护人权或反对恐怖主义的幌子肆意干涉他国内政甚至入侵主权国家。这个论断还突出强调了世界格局的变化。过去几百年,西方国家一直处于世界政治经济的中心,影响乃至左右国际格局的演变。但是,新兴国家的快速发展使得他们在世界舞台发挥了越来越大的作用,原有的西方主导的格局正在被东西方相对平衡的格局所取代,特别是中国的日益崛起引发了西方世界的恐慌与围堵。与特朗普的简单粗暴政策相比,美国拜登政府更注意运用意识形态、价值观念组建联盟,利用中国和周边国家的领土领海争执进行围堵遏制,炒作乃至制造中国的国内问题以抹黑中国的国际形象,由此带来了国际社会的结构紧张与动荡。此外,我国已经形成在收入来源、社会地位、生产方式和生活习惯等方面有明显差别的诸多社会阶层,每一个阶层都有自己的特殊利益,都有强烈的表达愿望,社会结构也处于相对紧张的状态。

(三)普遍信念的产生——社会情绪累积到较高程度

在非危机情境下,也会出现网络话语冲突,也会出现网络冲突和网民情绪的互动反应。但是,事件中绝大多数网民属于非直接利益相关者,话语对其情绪诱发是间接的,只有特别契合的刺激性元素才能诱发在平时是潜伏着的网民情绪,才可能生成相关的情感表达。而重大突发属于突然发生、会严重威胁社会公众生命财产安全的事件,环境条件和结构性压力奠定了普遍情绪的产生基础,民众处在此危机情境中,面对铺天盖地的“信息瘟疫”,许多人无法迅速看清事情背后的复杂关系与原因,容易受到表面信息的左右,表现出明显的“证实偏差”特征,网民更愿意相信他们在情感上认定的所谓的“事实”,把网络参与演变成一种较为极端的情绪化表达,进而出现诸多非理性行为。比如,有的人把某地市民称为“行走的病毒”;有的人竟然挂出横幅,庆祝美国日本爆发疫情。这些基于情绪的非理性行为很大程度上导致了话语冲突不断升级。

公元前5世纪,雅典和斯巴达爆发了长达30年的伯罗奔尼撒战争。修昔底德认为:“使得战争无可避免的原因是雅典日益壮大的力量,还有这种力量在斯巴达造成的恐惧。”(13)张广生:《伯罗奔尼撒战争与“修昔底德陷阱”问题》,《上海交通大学学报》(哲学社会科学版),2015年第1期。美国哈佛大学教授格雷厄姆·艾利森由此提出了中美关系存在修昔底德陷阱的观点:“历史上发生过无数次新崛起的大国挑战现存大国的事例,而多数以战争结局。”(14)钱乘旦:《“修昔底德陷阱”的历史真相是什么?》,《北京日报》,2016年9月5日。这个术语的出现和高频使用,反映了以美国为首的西方国家对中国崛起的不安、怀疑和猜忌在明显上升,也反映了对立性的社会情绪日益弥散。2021年,美国参众两院高票通过《战略竞争法案》,其宗旨就是全力遏制中国崛起,即把中国作为假想敌、作为最具威胁的竞争对手,这已经成为美国朝野各党派的共同认识,上升为美国的国家战略。这种紧张的冲突性情绪还会投射在重大突发事件中,生成互联网上各种各样的话语冲突,如“中国疫苗研发窃取了西方的专利技术”“抗击疫情美国位于全球第一”等。

(四)诱发因素——重大突发事件

经过网络话语权释放、社会关系的结构性紧张以及网络对立情绪生成的价值累加,网络话语冲突只需要一个诱因就可以生成,而重大突发事件的出现则提供了最好的导火索。以新冠肺炎疫情期间的网络话语冲突生成为例,中国通过全民动员、全民隔离、严防死守、逐级负责的手段取得抗击疫情的决定性胜利,而这些措施又是西方国家无法实施的,如果网络话语肯定中国的成功就会使西方普通民众通过对比认识到举国体制的优越性,进而认识到社会主义制度乃至集体主义文化的优越性,这会对小政府大社会、极端推崇个体自由的资本主义制度造成根本性的冲击,西方国家绝对不会允许这种事情发生。因而,他们会利用将病毒标签化、将疫情政治化,操控舆论炮制炒作所谓的“中国源头论”“中国隐瞒论”“中国责任论”“中国盗窃论”等荒谬观点,反复强调中国人卫生习惯极为恶劣、中国是瘟疫的源头、中国的医疗体系孱弱不堪、中国应当为疫情负责等论点,而对于中国在疫情防控中卓越的整体表现则视而不见。这些荒谬的言论势必遭致中国政府和人民的反击,导致互联网上的话题热度不断升高,话语冲突异常剧烈。

(五)行动动员——体制内外合力提供了强有力方式

“即使催发作用的事件已经发生,如果有关的人群没有动员组织起来,社会冲突也不会发生。”(15)郝其宏:《网络群体性事件生成、演化及处置研究》,中国矿业大学博士论文,2016年,第67页。网络动员是通过宣传号召、情绪渲染、网络签名、人肉搜索等方式,把网民的情绪态度转化为具体的网络表达行为。在普通网络话语冲突中,政府通常扮演“消防队员”的角色,致力于预防规避网络话语冲突,致力于化解网络话语冲突的消极影响。重大突发事件中的网络话语冲突往往涉及国家利益、危及国家安全,政府就会转而成为“指挥官”和“冲锋队员”的角色,采取多种方式动员民众参与到网络话语冲突中去。2021年8月24日,中国常驻日内瓦代表致函世界卫生组织总干事谭德塞强调:“如果有关方面坚持认为实验室泄漏不能排除,就理应本着公平、公正的原则,对美国德特里克堡基地、北卡罗来纳大学开展调查。”(16)中国常驻联合国日内瓦办事处:《中国代表致函谭德塞:应对美国德特里克堡基地等开展调查》,http://news.hbtv.com.cn/p/2029398.html。2021年7月,“《环球时报》动员发起了调查美国德特里克堡生物实验室的联署活动,短短20天签名总数已经突破2500万。”(17)黄培昭:《调查德堡联署人数突破2500万》,《环球时报》,2021年8月7日。资源动员理论强调:“社会运动的增多是因为社会上可供参与者利用的资源大大增加了。”(18)赵鼎新:《社会与政治运动讲义》,社会科学文献出版社,2012年版,第185页。因为在社会冲突的动员过程中,资源占有程度决定了动员的范围,也决定了动员的规模与强弱。重大突发事件期间,在体制内、外力量的共同作用下,网络话语冲突的动员力量空前强大,生成了规模浩大的信息流。

(六)控制机制——国际话语权能力不足

“社会控制是集体行动是否发生的决定性因素,它制约着前五个因素并有助于确定冲突行为的结果。”(19)斯梅尔塞:《集体行动理论》,周晓虹编译《现代社会心理学》,江苏人民出版社,1991年版,第436页。如前所述,话语权既包括话语的权利,也包括话语的权力,话语体系通过传播其内在包含的文化旨趣、意识形态、价值观念等元素形成一种权力关系。表现在:“话语是情景性权力的载体,能在人与人之间分配权力,具有塑造社会关系的功能;话语是能够蜕化成习惯、惯例和制度,成为一种结构性的力量;话语为权力的根基进行辩护时,就会进行意义的建构和真理的生产。”(20)檀有志:《国际话语权竞争:中国公共外交的顶层设计》,《教学与研究》,2013年第4期。可见,话语权在本质上就是一种通过语言符号控制受众精神、受众思想的权力,在社会结构中占据统治地位的一方具有天然优势。重大突发事件一经出现,西方国家就会利用其在话语表达方面的优势地位,为其价值观输出和利益扩张不遗余力地进行宣传鼓动,甚至进行明目张胆地造谣抹黑。2011年利比亚危机期间,英国《卫报》网站共发表了161篇涉及卡扎菲政府的文章,有158篇文章是否定性的,主要内容是谴责政府向平民派遣军队且对平民使用重型武器。尽管事实真相是直到示威者获取了武装后,卡扎菲政府才开始使用实弹(21)陈小鼎、王亚琪:《从“干涉的权利”到“保护的责任”——话语权视角下的西方人道主义干涉》,《当代亚太》,2014年第3期。。2021年1月美国时任国务卿蓬佩奥在卸任前造谣:“中国政府在新疆对维吾尔族等少数民族和宗教少数群体犯下反人类罪,实施了种族灭绝。”(22)中华网:《蓬佩奥离任前抹黑新疆存在“种族灭绝”》,https://news.china.com/international/1000/20210222/39309890.html。英国、加拿大、澳大利亚等国随声附和,要求调查中国新疆所谓“种族灭绝”问题。由于话语控制能力的不足,我国还难以控制国际范围的重大突发事件中网络话语冲突的议程设置,也难以控制网络话语冲突的进程。

三、重大突发事件网络话语冲突的引领

重大突发事件必然会带来相关网络信息的爆炸性增加,政府在处置过程中需要未雨绸缪,以协商民主的精神,重构公共政策的范式,力争把冲突性话语消灭在萌芽状态。然而,重大突发事件期间网络话语冲突会反复叠加,并且具有强烈的突发性、尖锐性和广泛性,冲突治理还应主动设置议程,引领民众关切。

(一)理念:变话语冲突防控处置为主动引领

针对网络话语冲突,目前各级政府都建立了完善的系统化监测预警平台,能够及时识别网络话语冲突并判断其走向和发展。在此基础上,根据话语性质进行分类处理:对于可能危害公共安全和社会运行的话语,及时删除;对于网络谣言和不实信息,及时在政务平台上澄清并追究相关人员责任;对于网民针对工作的质疑信息,能够落实责任主体及时回应;对于网民反映的工作中的失误不足信息,能够及时查处并公布。应当说,这个治理模式还是运行良好的,在舆论导向方面保证了事件处置工作的顺利开展。但是,基于“识别—管控—应对”的线性治理还是属于被动反应型的,距离“主动发声、正面引导,强化融合传播和交流互动,让正能量始终充盈网络空间”(23)习近平:《在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话》,《求是》,2020年第4期。的要求还有提升必要。

重大突发事件期间,网络上各种话语冲突层出不穷,基于不同立场的话语纷繁复杂,特别是由西方势力挑起的话语纷争此起彼伏,在很大程度上模糊了人们的思想认识。由于美国在世界格局中的中心地位已经存续了二百余年,其政府和相当数量的民众对其所谓的“文明优越性”深信不疑,认为美国是凌驾于世界其他国家之上的“山巅之城”,美式民主是人类政治文明发展的终点,美国应当输出其发展模式和价值观念。“美国深信自己国内的原则放之四海而皆准,实施这些原则对他国有益无害。”(24)陈曙光:《话语权的边界和越界》,《北京日报》,2021年7月19日。重大突发事件因其严重危害性和自身复杂性往往成为网民关注的焦点,也被以美国为代表的西方势力看作干预他国内政的绝好时机,他们通过议程设置在互联网上发布传播了大量攻击性议题。如,“2019年12月到2020年1月中国政府系统性隐瞒了新冠肺炎疫情”、香港暴乱是“一道美丽的风景线”、中国政府对新疆穆斯林存在“系统性种族灭绝和普遍的强迫劳动”。话语是被建构出来的,在某种程度上已经代表了一种思想惯习,一种集体无意识,正如拉康所言:“整个语言文化系统早在我们出生之前就已经存在,当我们学习语言时,这个潜在的语言文化系统逐渐将其整个结构与秩序强加给我们”(25)Lacan.The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis. Norton Company,1978, p.58.。在中国日益走进世界舞台中央的背景之下,就必须直面重大突发事件网络话语冲突的挑战,展现负责任大国的形象,把被动的处置防控转变为主动的建构引领,通过概念阐释、议题再置等方式塑造新的话语体系和规则。比如,西方国家在重大突发事件期间经常操纵人权议题,以实现自身利益。我们就可以结合新冠肺炎疫情防治的效果,主动发声,阐述清楚人权概念的核心是生存权和发展权,而不是抽象绝对的自由民主;还可以结合支持特朗普的民众攻占美国国会的事实,再次设置议题,问问佩洛西之流:“这是不是一道美丽的风景线?如果不是的话,和香港暴乱的区别又在哪里?”

(二)渠道:变单一发声平台为复合发声平台

在传播领域,英语是国际主流语言,CNN、BBC、纽约时报、华盛顿邮报等媒体是国际主流媒体。这些媒体所代表的利益群体可能不同,对政府的态度也不尽一致,但有一个共同点,就是都不遗余力地宣传民主自由的价值观。在他们看来,世界上的国家分为民主国家和非民主国家两类,中国是共产党执政的社会主义国家,自然是属于后一种类型的,是需要加以批判和改造的。而我国目前对外发声的主渠道是外交部、新华社、《人民日报》等官方机构和媒体,他们发出的信息总量要远远少于西方的机构和媒体,使得中国官方声音在网络舆论场中处于势单力薄的境地。在传播过程中,西方媒体往往还会刻意强调“这是中国官方控制的某某报”或者“中国官方声称”,通过对读者进行暗示使之产生中方话语不可信的认知,以降低传播的效力。由于发声渠道的狭窄,我们在国际话语体系中经常出现“有理说不出,说了传不开,传开叫不响”的局面。为改变这一现状,首先我们要坚持以国家为主导的保障机制和管控机制,不断推动对网络话语冲突的制度化、集约化表达;其次,在明确和遵从国家战略的前提下,整合传播渠道,优化配置传播资源,通过大众传播平台、组织文化传播、国际商贸交流乃至旅游观光等渠道传播中国声音,讲好中国故事;再次,可以引导、鼓励境内政府色彩较淡的具有一定社会影响力和社会公信力的媒体,尝试在Twitter、YouTube等境外社交平台上开辟阵地,以此和主流平台相互呼应配合,从而收获更多西方民众的信任。

(三)队伍:变“官方+民间”为“官方+精英+民间”

卡希尔认为:“人的符号活动能力进展多少,符号系统这个新的获得物改变整个人类生活的进展就有多少。”(26)卡希尔:《人论》,甘阳译,西苑出版社,2003年版,第43-44页。话语权的竞争归根结底是人才的竞争,要想改变在国际舆论场上被动应对、忙于解释的局面,就需要打造出一批有国际影响力的网络人才队伍。当前,针对重大事件网络话语冲突,经常在互联网上发声的主要是新闻发言人和普通网民两类群体,新闻发言人由于身份的特殊性其话语内容对西方普通民众的影响有限,普通网民由于生活习惯、文化背景、知识层次的不同,其话语的说服力不够,“抄作业”之类的发言还会起到相反作用。因而,政府应引导从事人文社会科学的专家学者进行深度研究,在深刻剖析事实事理的基础上,使话语内容得到国际社会的理解和认同。还要调动在中国生活工作过的外籍人士、有国外生活经历的知识分子、海外华人华侨的积极性,鼓励他们站出来在互联网上讲好中国故事,进行精准传播。比如,日本导演竹内亮先后拍摄了纪录片《南京抗疫现场》《好久不见,武汉》《后疫情时代》,就有效传播了我国抗击疫情的成就,一定程度上消解了西方国家的认知偏见。随着人工智能、物联网、大数据、云计算技术的普遍应用,也在网络话语冲突方面产生了新的挑战和风险。大数据、人工智能技术可以计算分析出用户的兴趣爱好和变化规律,直接生产和推送有针对性的内容,使其陷入谣言的信息茧房中不能自拔;深度伪造技术可以用于制作虚假图像、音频、视频,增加了信息鉴别的难度;当机器系统自带学习能力进行指数升级的情况下,常常带来预测控制难度增加,使得“黑天鹅”事件不断出现。可见,我们应当着力培养互联网3.0时代网络话语冲突引领的专业人才,科学进行网络话语冲突的受众分析、目标设定、策略研究、渠道选择和项目评估,求时效更求成效。

(四)内容:从“向世界说明中国”到“向世界说明世界”

随着中国综合国力和国际地位不断提升,国际社会对我国的关注前所未有,但中国在世界上的形象很大程度上仍是“他塑”而非“自塑”。针对重大突发事件期间的网络话语冲突,中国既要讲好自己的故事,向世界介绍自己的政策措施;也要讲好世界的故事,针对国际话题表明自己的态度立场,通过议程设置、规范塑造、规则制定、倡议动员等方式谋求制度层面的国际影响力和体系塑造力。一是增强议题的引导力,根据重大事件期间西方国家民众关注的防治措施、种族歧视、社会保障等问题主动进行议程设置。比如,针对美军撤离阿富汗后的难民问题,外交部发言人强调:“以美国为首的北约联军以及背后的所有西方国家,他们是制造阿富汗紧张局面的罪魁祸首。接收难民应该是美国带头,西方国家挨个平摊。”(27)网易新闻:《布林肯要求中国接收阿富汗难民,王毅拒绝》,https://www.163.com/dy/article/GI6ISQFD0530Q867.html。针对美国疫情泛滥的现状,中央电视台《新闻联播》栏目连续8天播出国际锐评,介绍美国是全球第一的“抗疫失败国、政治甩锅国、疫情扩散国、政治撕裂国、货币滥发国、疫期动荡国、虚假信息国、溯源恐怖主义国”(28)中央电视台:《八个“全球第一”?!美国抗疫真相来了》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1707658992103226044&wfr=spider&for=pc。。这两个案例的议程设置都体现了话语主体充足的底气和勇气,占据了国际社会道义制高点。二是提高话语的亲和力,能够做到入乡随俗、换位思考,使用西方民众熟悉的话语体现和表达方式。依据麦库姆斯的理论,互联网时代传播者要关注公众如何建立关于事件本身不同信息之间的联系,媒体要从关注外在形式即报道强度转向关注逻辑结构方式,强调“从向公众输出态度意见到相互影响补充”(29)Guo L. The Application of Social Network Analysis in Agenda Setting Research: A Methodological Exploration,Journal of Broadcasting and Electronic Media vol.56 no.4,2012,pp.616-631.转变;三是扩大内容的说服力,使用图片、视频等方式科学表达再现事实、澄清真相。如,2020年12月画家乌合麒麟的作品《和平之师》就有力地揭露了澳大利亚士兵屠杀阿富汗平民的暴行,在互联网上引起了强烈轰动,也使得各种西方国家给阿富汗带来和平的言论不攻自破。最后,要做好国别与区域的“分众传播”。话语传播不仅要盯住西方政府与主流媒体,还要根据不同国家、不同地区受众的需要进行分众传播。特别是“我们在自身疫情防控面临巨大压力的情况下,尽己所能为国际社会提供援助”(30)习近平:《在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话》,《人民日报》,2020年9月8日。,这些援助大多流向我国传统友好国家、发展中国家和“一带一路”沿线国家,用合适方式向这些国家人民讲述中国的主张和表现,就容易获得理解、支持和肯定,收获越来越多的国际声援。