腰硬联合麻醉对老年高血压行髋关节置换术患者血管弹性及应激反应的影响

2022-06-15李丹邓礼彬周绍春袁虹霞

李丹,邓礼彬,周绍春,袁虹霞

1.重庆市九龙坡区第二人民医院麻醉科,重庆 400000;2.重庆两江新区第二人民医院麻醉科,重庆 400000;3.重庆市大渡口区重钢总医院麻醉科,重庆 400000

髋部骨折是老年人群常见的骨折疾病, 多因骨质疏松与外伤所致, 而髋关节置换术是临床常用的治疗措施,可有效矫正畸形,恢复患者髋关节功能,促使患者早日下床,显著改善患者预后[1-3]。但因老年人群常伴有多种基础疾病,尤其是合并高血压患者,其循环储备功能不佳,对麻醉的耐受度较差,与其他患者相比更容易发生强烈的应激反应[4-5]。同时,高血压患者的血管长期处于痉挛状态, 其血管结构与功能出现异常,僵硬程度增加,弹性较差,但麻醉实施极有可能加重患者血管的僵硬度, 继而影响手术的顺利实施,故选择理想的麻醉方法尤为关键[6-8]。临床髋关节置换术麻醉主要包含全身麻醉与腰硬联合麻醉,麻醉效果均在临床取得显著效果,但针对老年高血压行髋关节置换术患者麻醉干预的效果仍需进一步证实[9]。 因此,该研究以该院2020 年2 月—2021年3 月收治的82 例患者为研究对象,分析腰硬联合麻醉的应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取该院接受髋关节置换术治疗的82 例老年高血压患者为研究对象,纳入标准:①经美国麻醉医师协会(ASA)分级,为Ⅱ~Ⅲ级;②有明确高血压病史,且患病时间超过1 年;③年龄、性别等临床基线资料完善。 排除标准:①存在手术禁忌证者,如凝血功能障碍、全身感染等;②合并下肢神经损伤者;③合并严重心、肾、肺等功能缺损者;④患有精神疾病、语言沟通障碍者; ⑤接受高血压药物治疗仍无法改善病情者;⑥临床资料丢失者。随机分为对照组和研究组,各41 例。 对照组男21 例,女20 例;年龄60~84 岁,平均(73.26±3.22)岁。 研究组男22 例,女19例;年龄61~83 岁,平均(74.55±3.24)岁。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。该研究已获取患者及家属同意, 且该研究经医学伦理委员会批准。

1.2 方法

两组患者均在术前接受合并症治疗,入室后建立外周静脉通路,以多功能检测仪监测脉搏、血氧饱和度等生命体征,依据实际情况给予补液、吸氧等对症干预。对照组为全身麻醉,具体操作:静脉注射丙泊酚(国药准字H20084531)1.5~2.0 mg/kg、舒芬太尼(国药准字H20054172)0.3~0.4 μg/kg、顺阿曲库铵(国药准字H20060869)0.3~0.4 mg/kg 诱导麻醉,3 min 后插入气管导管, 静脉注射丙泊酚、 瑞芬太尼(国药准字H20030197)5~10 μg/(kg·h)进行维持麻醉,若有需要给予间断静脉注射顺阿曲库铵2 mg,确保患者生命体征稳定。

研究组为腰硬联合麻醉,辅助患者保持健侧卧位,于L2~3处做穿刺点,确定硬膜外穿刺后,通过蛛网膜下腔注入1.5 mL 1.0%甲磺酸罗哌卡因 (国药准字H20061064) 与1.5 mL 脑脊液的混合液, 缓慢注入2.5 mL,0.1 mL/s,然后缓慢退出腰穿刺针,头端置入硬膜外导管(约3 cm),依据门诊平面进行3~5 mL 0.5%甲磺酸罗哌卡因注射,调节麻醉平面<T8。 若患者麻醉过程中的110 次/min<心率<45 次/min, 需静脉注射0.3 mg 阿托品(国药准字H31021160)、5 mg艾司洛尔(国药准字H19991059);若160 mmHg<收缩压<80 mmHg,需静脉注射6 mg 麻黄碱(国药准字H31021412),可重复给药。

1.3 观察指标

比较两组麻醉效果、生命体征、应激反应、血管弹性等情况。①麻醉效果:评估并记录患者麻醉起效时间与完全阻滞时间。②生命体征:以多功能监护仪检测患者麻醉前(T1)、麻醉后5 min(T2)、麻醉后30 min(T3)、手术结束时(T4)舒张压、收缩压、心率与血氧饱和度。 ③应激反应:于不同时间点抽取患者静脉血3 mL,经2 500 r/min 离心,20 min 后采用试剂盒进行测定,方法为酶联免疫吸附法,包含去甲肾上腺素(NE)、肾上腺素(E)与皮质醇(Cor),其操作严格遵循说明书进行。 ④血管弹性指标: 于手术结束后, 采用血管回声跟踪技术获得患者颈动脉内径曲线,将8 个心动周期图像录入e-DMS 中,取左、右侧颈动脉平均值,测定动脉顺应性(AC)、僵硬度系数(β)与血管弹性系数(Ep)。

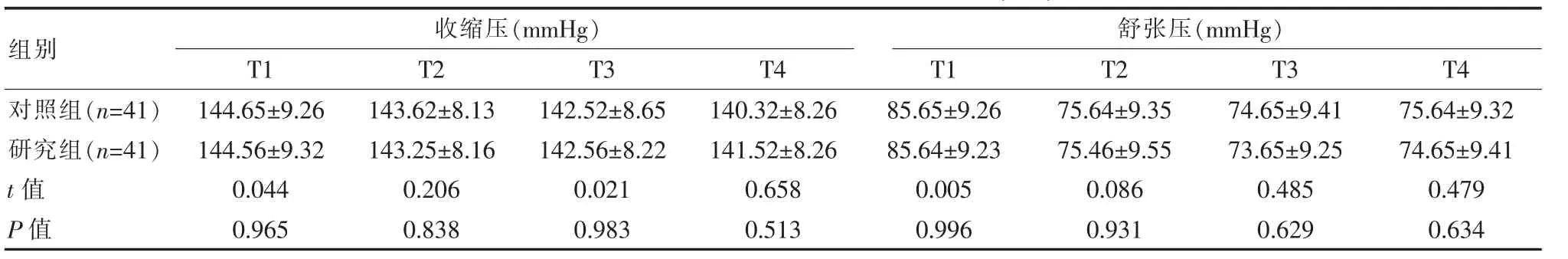

表2 两组患者不同时间段生命体征指标比较(±s)

表2 两组患者不同时间段生命体征指标比较(±s)

?

续表2

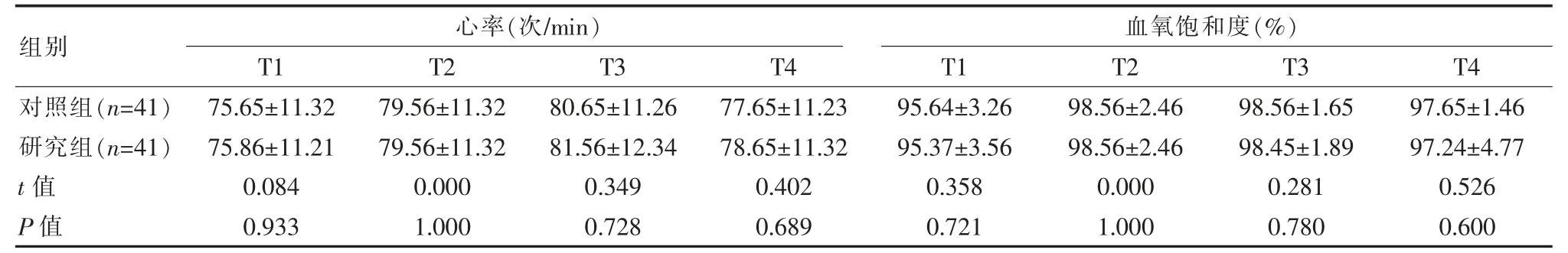

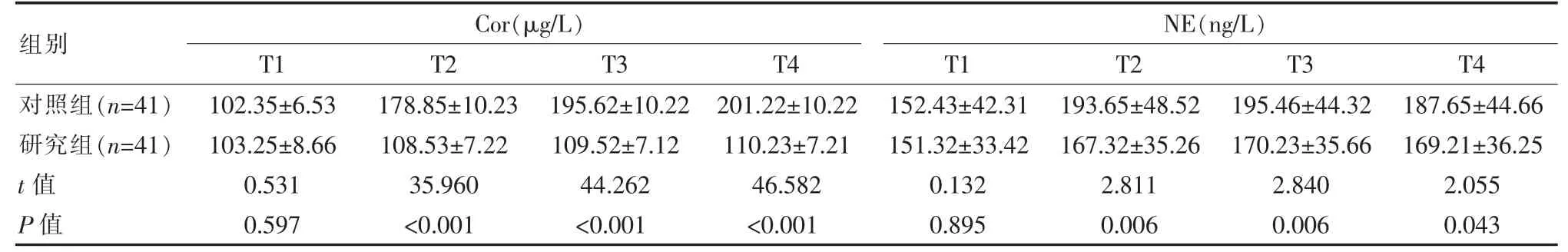

表3 两组不同时间段应激反应比较(±s)

表3 两组不同时间段应激反应比较(±s)

?

续表3

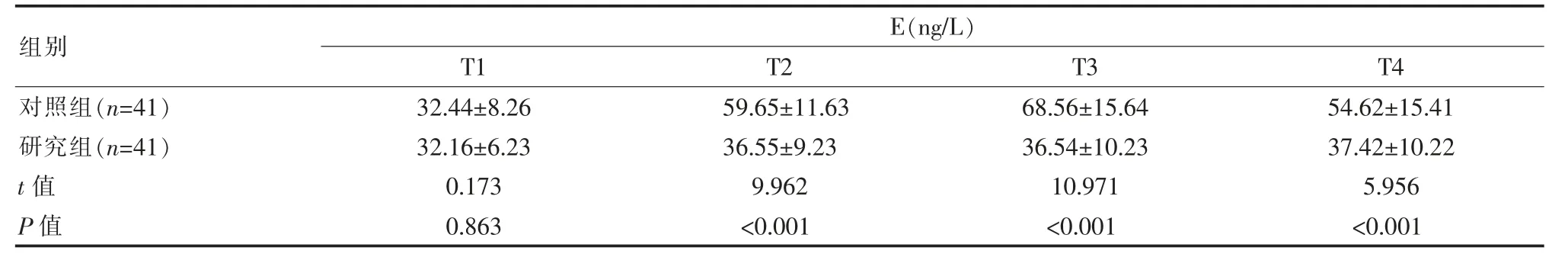

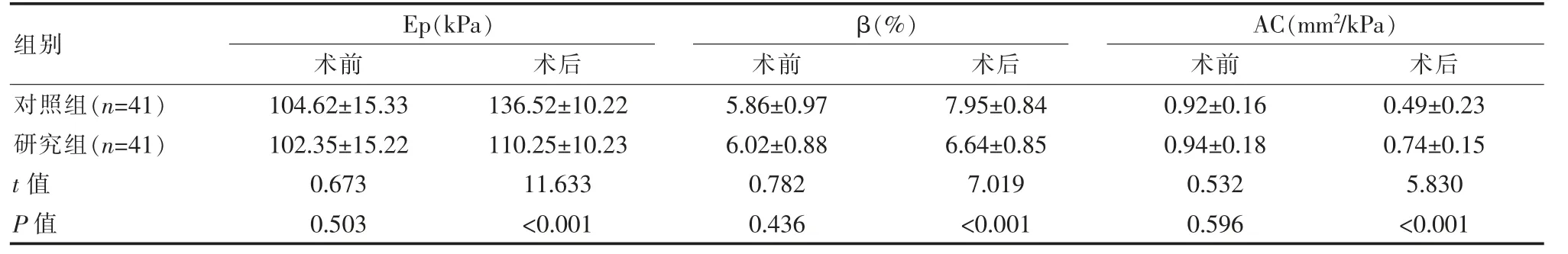

表4 两组患者术前、术后血管弹性比较(±s)

表4 两组患者术前、术后血管弹性比较(±s)

?

1.4 统计方法

采用SPSS 22.0 统计学软件分析数据, 符合正态分布的计量资料用(±s)表示,组间差异比较采用t检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

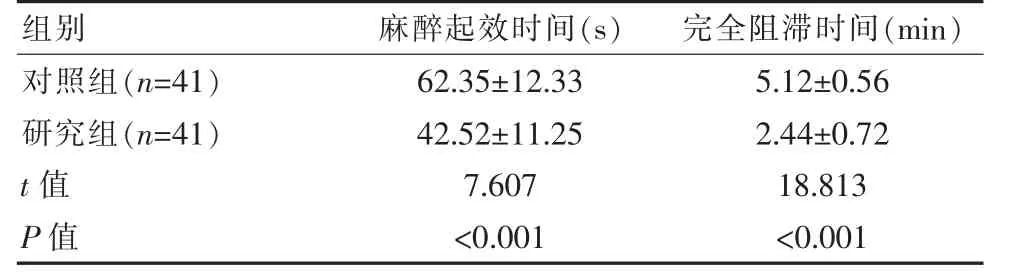

2.1 两组患者麻醉效果比较

研究组麻醉起效时间与完全阻滞时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者麻醉效果比较(±s)

表1 两组患者麻醉效果比较(±s)

?

2.2 两组患者不同时间段生命体征指标比较

两组各时间段生命体征指标对比, 差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

2.3 两组患者不同时间段应激反应比较

两组T1 时Cor、NE、E 水平对比,差异无统计学意义 (P>0.05), 两组T2、T3、T4 时各项指标均高于T1,且研究组各指标水平均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

2.4 两组患者术前、术后血管弹性比较

术前, 两组各项指标比较, 差异无统计学意义(P>0.05), 术后两组Ep、β 水平升高,AC 水平降低,且研究组Ep、β 水平低于对照组,AC 高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

3 讨论

髋关节置换术是临床常用骨折治疗措施, 而老年人群骨质疏松等原因常出现骨折症状, 但大部分老年患者多伴有多种基础疾病, 而高血压是常见的慢性疾病,可减弱患者对缺氧、缺血的应激反应,继而影响手术安全[10-12]。而全麻是临床常用的麻醉方式,虽可在一定程度上确保手术顺利进行, 但在诱导插管期极易造成患者血压剧烈波动, 加重患者应激反应,增加心肌氧耗,促使手术安全风险增加,再加上患者因年龄增长,其生理功能衰退,麻醉风险高于其他患者,血管阻力较大,故全麻诱导插管时常因兴奋交感神经引起的血流动力学变化加重心脏负担,甚至诱发严重的心脑血管意外[13-15]。积极寻求安全且有效的麻醉方式, 确保患者应激反应与血流动力学稳定是其关键。 而腰硬联合麻醉可将麻醉平面控制在T8 以下,小剂量的麻醉药物便可在短时间内阻滞患者交感与运动神经,抑制创伤向中枢传导,故可有效降低患者围术期应激反应、麻醉药物浓度,从而减少对脑神经与心血管系统的影响, 避免呼吸循环抑制发生,其效果显著[16-17]。

该研究研究组麻醉起效时间为 (42.52±11.25)s短于对照组的(62.35±12.33)s(P<0.05),证实给予腰硬联合麻醉的效果更佳。 在李沫[18]研究结果中,实施腰硬联合麻醉的麻醉起效时间为(52.6±15.3)s 短于对照组的(244.3±35.6)s(P<0.05),与该研究结果一致。研究组完全阻滞时间短于对照组,相关应激指标水平低于对照组(P<0.05),证实腰硬联合麻醉可有效减轻患者应激反应,确保患者生命体征稳定,发挥显著的麻醉效果。研究组Ep、β 与AC 分别为(110.25±10.23)kPa、(6.64±0.85)%、(0.74±0.15)mm2/kPa,优于对照组 (136.52±10.22)kPa、(7.95±0.84)%、(0.49±0.23)mm2/kPa(P<0.05);黄景峰等[19]研究中,实施腰硬联合麻醉的Ep、β 与AC 分别为(110.38±16.54)kPa、(6.78±1.02)%、(0.72±0.13)mm2/kPa, 优 于 对 照 组(136.45±10.12)kPa、(7.99±0.81)%、(0.48±0.10)mm2/kPa(P<0.05), 均证实腰硬联合麻醉可有效稳定患者生命体征,减小对血管弹性的影响。表明腰硬联合麻醉的效果更佳,有效结合腰麻与硬膜外阻滞的优点,可依据手术的实际情况进行给药, 且该方法对患者血流动力学的影响较大, 对患者应激反应的影响更轻微[20-21]。同时使用小剂量药物便可达到有效的阻滞效果,对下肢动、静脉进行扩张,促使患者下肢局部血流量增加,有效抑制血栓形成,预防血小板粘附,减少对血管弹性造成影响,有效确保术后血管弹性,促使手术顺利完成[22-23]。

综上所述,与全身麻醉相比,腰硬联合麻醉有利于稳定患者生命体征,减轻应激反应,维持有效的麻醉效果,且对患者血管弹性影响较小。