黄河沉沙池区景观营造视角的景观案例浅析

2022-06-14任慧妍翟付顺王姣姣刘雪娇赵红霞

任慧妍 翟付顺 王姣姣 刘雪娇 赵红霞

摘 要:该研究以沉沙池景观营造视角对相关经典案例进行了分析,综合国内外的实践成果总结归纳了沉沙池景观营造的规律与方法,为沉沙池区生态保护、资源开发、规划设计等提供参考借鉴。

关键词:黄河;沉沙池;景观;城市公园;规划设计

中图分类号 TU984.18 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2022)09-0071-06

Case Studies of the Landscape in Yellow River Detention Pond Areas from the Perspective of Ecological Environment Construction

REN Huiyan1 ZHAI Fushun2 WANG Jiaojiao2 LIU Xuejiao3 ZHAO Hongxia2

(1Faculty of Innovation and Design, City University of Macau, Macau 999078, China; 2College of Agronomy, Liaocheng University, Liaocheng 252000, Shandong, China; 3Forestry College, Shandong Agricultural University, Taian 271018, China)

Abstract: This paper analyzed relevant typical cases of the construction in detention pond regions, and summarized the rules and methods to design detention pond landscape from the integrated practical achievements in both domestic and abroad. This study provides insights and reference of the ecological protection and resource development in planning and design of detention pond regions.

Key words: Yellow River; Sediment Basin; Landscape; City Park; Planning and Design

1 引言

黃河沉沙池区是沿黄城市郊区环境的重要组成部分,但由于在前期建设中主要注重沉沙池区的实用功能,对其生态环境的建设严重滞后[1-3]。将沉沙池水利功能与景观建设有机结合,通过发展沉沙池区景观的建设,逐步改善沉沙区生态环境,完善基础设施建设,对于拓宽农民增收渠道,实现贫困人口尽快脱贫,推动区域经济发展具有重要意义。但目前黄河沉沙池景观研究仍处在发展阶段,对沉沙池景观的理论研究和实践成果尚显单薄。鉴于此,本研究着眼于梳理国内外相关案例,分析归纳了沉沙池景观营造的规律与方法,以期推进沉沙池景观建设及研究的发展。

2 国内外景观案例分析

2.1 因地制宜——杭州西溪国家湿地公园 西溪国家湿地公园是我国第一个国家湿地公园,也是国家5A级旅游景区,并被列入国际重要湿地名录,其距离著名的西湖生态旅游区仅有5km之隔,与西湖、西泠并称为“三西”,是杭州城市绿地系统的重要组成部分。它是一个将生态保护、旅游开发、设施建设完美融合为一体的典型案例,对于杭州市环境改善、保护物种多样性、旅游经济发展方面起着举足轻重的作用。更难得的是,其将生态景观与湿地文化、农耕文化、民俗文化相结合,大大丰富了游憩者的游憩体验。

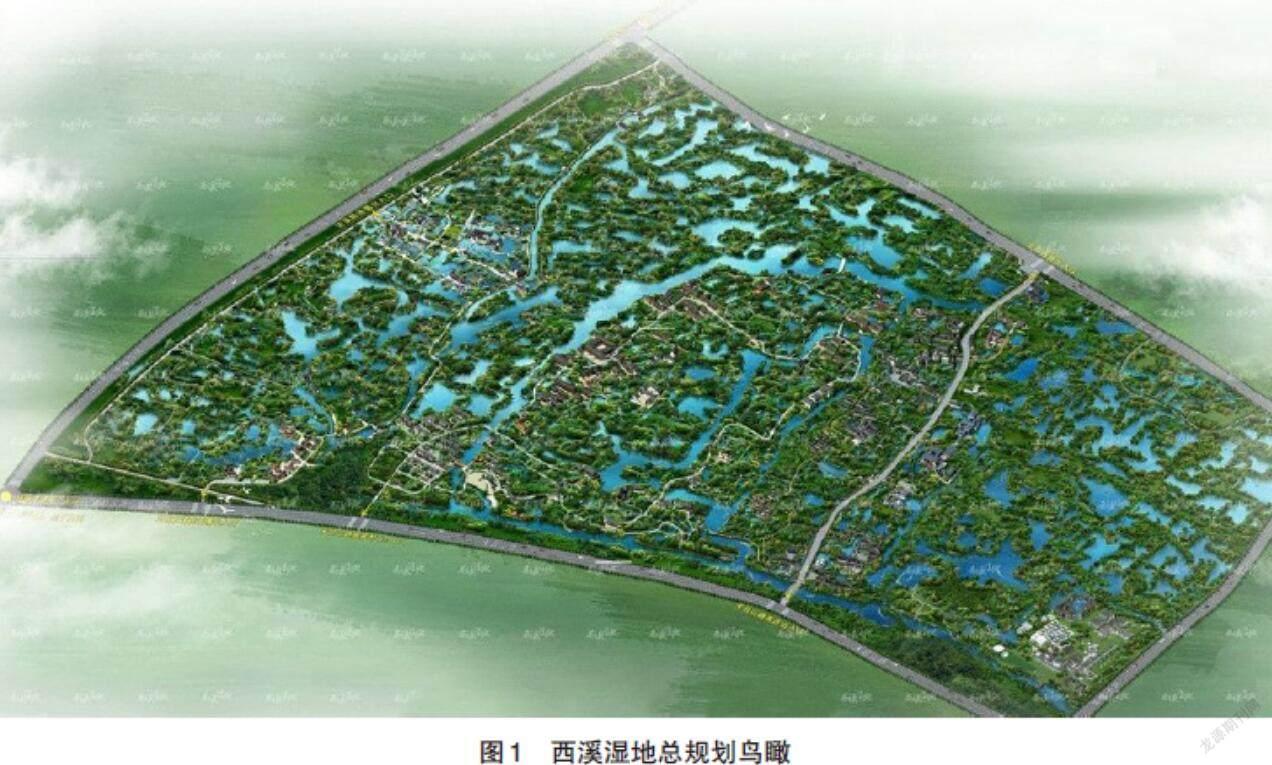

2.1.1 区域概况 西溪国家湿地公园位于浙江省杭州市区的西部,属亚热带季风气候,年平均气温15.17℃,气候温和,雨量充沛,总面积约11.5km2。西溪国家湿地公园自然地形为低洼湿地,园区内70%为水域,整个湿地水道河流相互交织,鱼塘、小岛鳞次栉比。区域内植物和动物资源丰富多样,人文积淀和历史遗存丰富,多样的景观文化、民俗文化和名人文化共存,形成了人与自然和谐共生的优美画面(图1)。

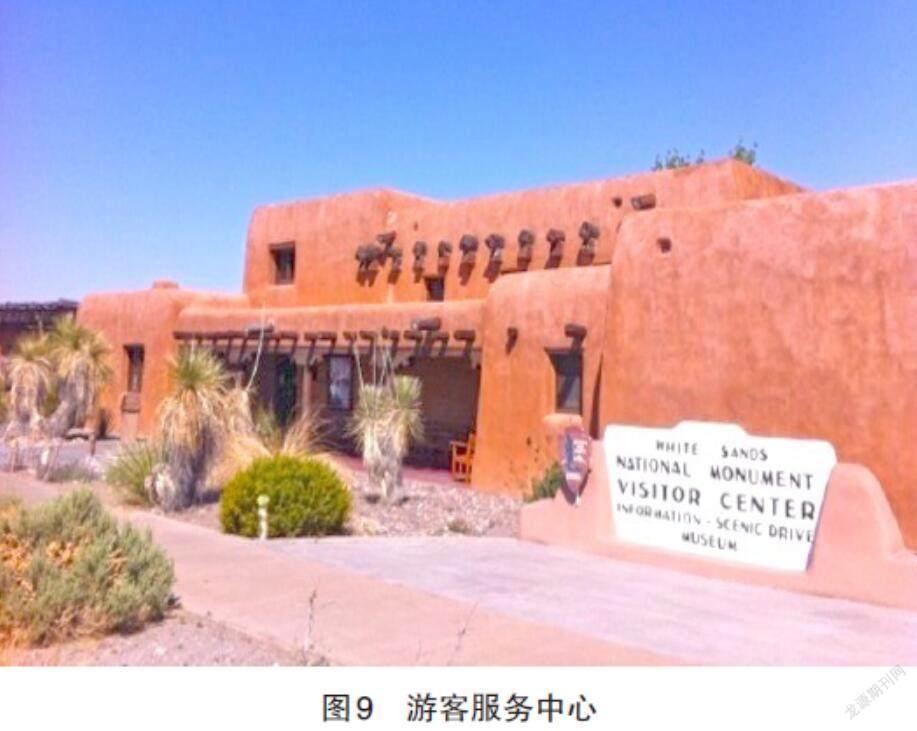

2.1.2 景观特征 西溪国家湿地公园游憩空间系统根据游憩性质、游憩内容等特点,分为西北部生态农业游憩区、西部民俗风情游憩区、中部水乡文化游憩区、西南部度假野营游憩区和东部生态培育游憩区五大游憩功能区,共包含65个游憩点[4],如表1所示。游憩线路分为陆上和水上2种,陆上交通方式以步行为主,辅以电瓶车,水上交通以电瓶船和摇橹船。五大游憩功能区划分和多样的游憩线路设计有利于人们更好地亲近西溪湿地和西溪湿地内丰富游憩资源的合理利用,突出和展现西溪湿地的特色,增强西溪湿地公园的整体性。

2.1.3 对沉沙池区湿地公园的借鉴意义

2.1.3.1 尊重场地,最小干预 充分尊重现状场地特点,设计时尽可能利用原有道路、保持现有水系和植被,尽可能减少建设用地的开发范围。植物种植以生态修复为主,人工种植为辅。种植时以乡土树种为主,河道两侧植物以保护和保留为主,在已遭破坏的区域根据西溪湿地原有植物群落和相近的湿地环境植物群落进行配置。沉沙池作为水利工程本身具有生产性功能,拥有包括道路、水系、植被等现有设施及资源,根据西溪湿地的最小干预理念对其进行最大程度的保留,在此基础上进行湿地公园建设,减小对环境的破坏。

2.1.3.2 营造丰富水体和地形环境 通过部分水塘深浅的改造,为不同湿地植物提供环境,从而营造出多样的湿地植物群落,并形成丰富的湿地游憩空间,增加生物多样性和游憩空间的多样性。沉沙池自身的沉沙输水功能形成了大量的淤积泥沙,丰富的泥沙可作为水体形式及地形地貌改造的基质,在一定程度上沉沙池区比西溪湿地更具条件为动植物营造多样的生境,保护生物多样性。

2.1.3.3 灵活的水处理方式 水处理方面在依靠自身水系的同时引用西湖水作为及时供给;水底采用可渗透的处理方式保持地下水位的平衡;公园内设置一系列水闸门控制水流流速,构成水循环系统,使水得到一定程度的净化;在具有地形高差的地方设置水净化处理系统,在净化中水、雨水的同时增强了游憩空间的景观性和趣味性。沉沙池水位控制是建设人工湿地面临的难题之一,通常采用节制闸来解决。节制闸是沉沙池的“标配”,在控制和保持水位上比一般湿地更具有利条件。参照西溪湿地的水处理方式,充分利用节制闸控制水体深浅和流速,达到净化水体和丰富景观的作用。

2.1.3.4 巧妙的驳岸处理 西溪湿地的堤岸分为陡坡和缓坡2种。西溪湿地原本的堤岸比较陡峭,为避免过往船只对堤岸的影响,在一些行船的河道和池塘护岸栽植活柳树桩,树桩作为植物景观不仅可以遮挡裸露的泥土还吸引了动物,颇具实用价值和观赏价值,是一种值得借鉴和推广的做法(图2)。此外,西溪湿地为将部分堤岸的陡坡改为缓坡,为生物营造了良好的栖息之地。沉沙池原始驳岸皆为陡坡驳岸,但陡峭的堤岸不利于生物多样性的发展,借鉴西溪湿地的做法扩大水陆过渡带,将陡坡驳岸改为缓坡驳岸,为动植物提供更多的生境,修复和保护生态环境。在冲蚀严重或需要通船的池段驳岸可设置木桩护岸。

2.1.3.5 与历史文化相结合 西溪湿地历史悠久,文化底蕴深厚,在西溪国家湿地公园游憩空间的营造时通过复原原有建筑、恢复文物古迹等方式体现文化特色,并设置了一系列民俗文化主题的游憩活动,如水上演武场、龙舟盛会等游人参与性较高的游憩活动,深入挖掘西溪湿地的文化和历史,营造出特有的文化胜迹游憩空间。同时保留特有的“桑基鱼塘”形式渔农耕作人文景观,即池塘中养鱼,池塘的堤岸上种植养蚕的桑树,为村民带来经济收益的同时两者互利互惠,形成了良好的生态循环系统。这些丰富了游人的游憩体验。沉沙池区有很多潜在的人文资源,充分挖掘并利用将沉沙池区打造成为集沉沙输水、生态保护、休闲游憩、文化展示、科普教育为一体的特色景区。

2.1.3.6 设计“融于自然” 西溪湿地不管是整体设计还是局部设计都以自然为主,如天然竹子制作的椭圆镂空观景平台,不但造型别致更将天然材料与观景功能相结合,巧妙地将人造景观融于西溪湿地的自然环境中。又如位于西溪国家湿地公园生态培育游憩区的水下生态观光长廊,整个廊子在池塘内呈曲尺型,游客逐级而下,身临其中,零距离观察两侧浮叶植物、挺水植物、沉水植物的生长情况及鱼虾类生活情况,犹如彩色画卷徐徐展开,承载着观光和科普的作用,成为西溪湿地中的亮点(图3)。沉沙池作为城市郊野公园在景观设计时切忌把细腻的城市建设理念引入其中,要把“原生态”作为规划建设中的一个基本要素,整个规划理念要和现实结合起来,做到简约不繁琐,体现出郊野公园的粗犷与野趣。

2.2 生态与艺术共赢——法国苏塞公园 法国苏塞公园于1980年开始建造,是一个在农田上营造的以林地和树丛为主的空间,目的在于填补巴黎北部的防护林带的空缺[5]。

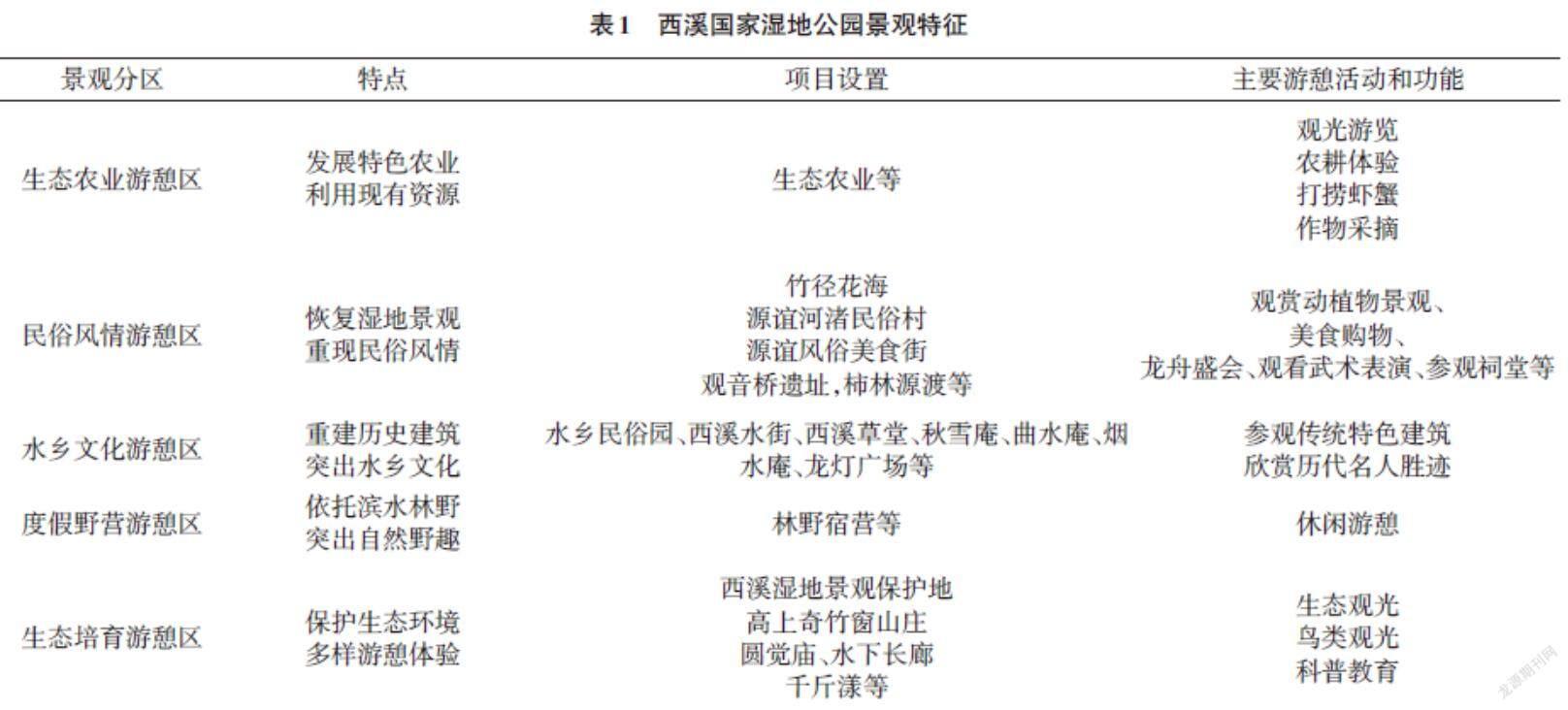

2.2.1 区域概况 苏塞公园位于巴黎北部的奥乃苏步瓦(Aulnav.sous-Bois)和维勒班特(Villepinte)两市之间,用地面积2km2,公园为典型的平原地貌,地形平坦,土地肥沃,周边环境是以水面和大片耕地为主,原有湿地类型包括池塘和泄洪池(图4)。

2.2.2 景观特征 苏塞公园游憩空间根据地块的形状、自然的要素(光照、风向)以及场地外部的景物分为森林景观区、农业和园艺景观区、灌木林区及城市公园区4个区域[6],如表2所示。

2.2.3 对沉沙池区湿地公园的借鑒意义

2.2.3.1 保护与观光共存 为了达到保护和观赏的目的,苏塞公园对沼泽地进行了严格的划分,一部分区域允许游憩者进入,感受沼泽湿地的自然之美;另一部分区域作为保护地禁止游憩者进入,以免干扰鸟类等动物的活动。沉沙池区生态环境非常脆弱,建议开辟出部分区域作为植物保育区,禁止游客进入,为动植物开辟一处不受干扰的生存环境,达到生态保护与修复的目的。

2.2.3.2 场地与周边环境融合 为了使公园营造出与周围的树林环境相似的景观,公园中运用了大量的法国传统造林技术,如林中空地、树篱、丛林、多岔路口式的园路等措施,这也体现了设计者米歇尔·高哈汝不局限于场地本身的设计理念,营造出广袤的空间效果。沉沙池区湿地公园不仅要考虑到内部的景观协调性,还要考虑到与周围环境融合,把周围区域纳入其中整体考虑,避免湿地公园“孤立”存在。

2.2.3.3 生态优先,主次分明 作为一个大型的郊野公园,最重要的是形成良好的公园生态环境,所以公园种植了大片的树苗,并且运用塑料地膜确保小树苗的迅速生长。而对游乐设施却留有余地,根据人们兴趣的变化和时代的发展进行逐渐设置,避免反复更新造成的巨大浪费。沉沙池区生态脆弱、面积巨大,以生态保护为优先游憩功能分段开放能更好地保护修复沉沙池区湿地环境,也有利于避免重复开发、造成资源浪费。

2.2.3.4 巧用地形成对比 苏塞公园的土地在视觉上看起来非常平缓,但事实上存在一定的坡度,设计师在园内设计了一座座呈缓坡状的土丘与场地相融合,通过强化和对比使公众感受到天然地形原有的倾斜度(图5)。

地形对于黄河下游冲积平原来说非常珍贵,充分利用沉沙池的泥沙资源营造丰富的地形地貌,与平缓的平原地貌形成强烈对比,丰富沉沙池湿地公园的景观风貌。

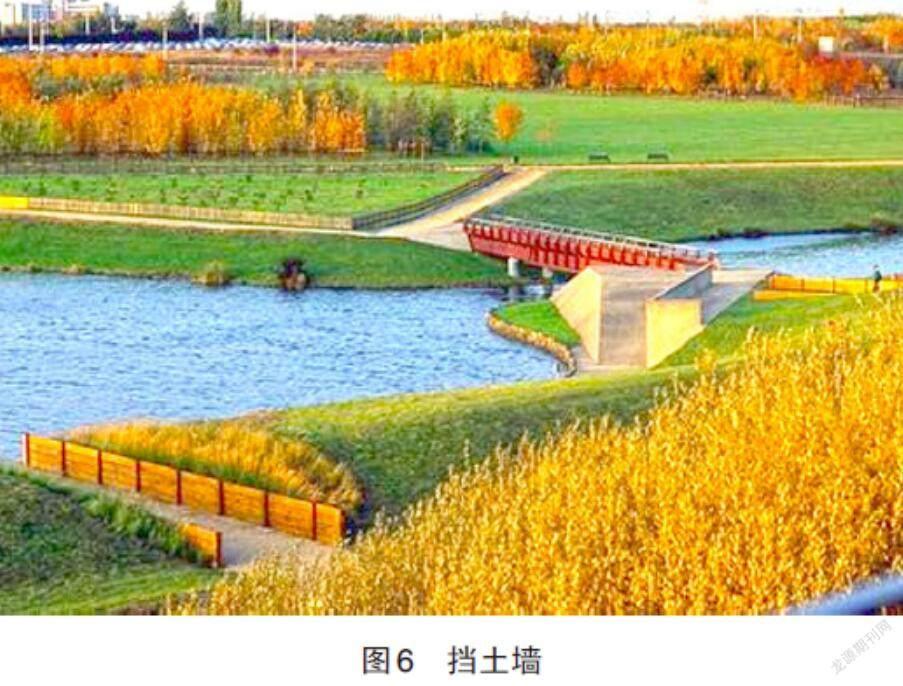

2.2.3.5 加强场地内部联系 由于郊野公园尺度较大,苏塞公园的设计中设置了一些如挡土墙、石砌平台、栈桥等硬质的元素加强区域之间的联系,使人在较大尺度的空间内有紧凑感(图6)。借鉴苏塞公园的成功经验,统一沉沙池区湿地公园内部的景观元素,有利于加强公园区域之间的联系,使面积巨大的沉沙池区湿地公园成为一个有机的整体。

2.3 少即是多——美国白沙国家纪念碑 美国的白沙国家纪念碑(White Sands National Monument)(由于在美国设立国家公园程序复杂因此设立国家纪念碑)是世界上最著名的自然奇观之一。两万多年前此处为奥特罗湖,两侧山上的岩石经过风化及雨雪侵蚀形成石膏结晶沉淀到盆底,后来湖水逐渐干涸,石膏保存下来,在自然力作用下最终形成破碎的白沙。

2.3.1 区域概况 白沙国家纪念碑位于美国新墨西哥州的Tularosa盆地,四周是起伏的山脉,巨大的波浪状石膏沙丘覆盖了大约712km2的沙漠地区(图7)。这里降雨稀少,1年约有220d的晴朗天气。土壤含盐碱量高,盆地内部沙子主要为成分为石膏结晶体,因此沙子的颜色呈白色,使人仿佛置身于雪原中。在大风的作用下,白沙国家纪念地的沙丘从生长、达到顶点,然后塌落,沙漠地形随之在不断地变化,有重要的观赏价值和科研价值。白沙国家纪念碑的植物必须能够承受Chihuahuan沙漠的气候条件,适应不断变化的景观以找到水和营养的来源,由于沙丘在穿越沙漠移动时路途中会把植物给埋葬,所以只有少数植物得以成活,包括沙漠仙人掌及多肉植物、草本植物、乔木、灌木等。这些植物根系异常发达、生长迅速且植株较高,能避免在沙丘移动时被带走或埋葬,如杨树、沙漠柳树、火炬菊、迷迭香薄荷、丝兰属植物、仙人掌、龙舌兰、多肉植物等[7]。白沙国家纪念碑内部约生存有400种动物,以鸟类和昆虫为主,此外还有爬行动物、哺乳动物等。为了适应这种极端的自然环境中生活,许多生活在这沙丘中的动物已经变成了白色,或白天天气炎热躲在地下,所以在沙子中很难看到这些动物。

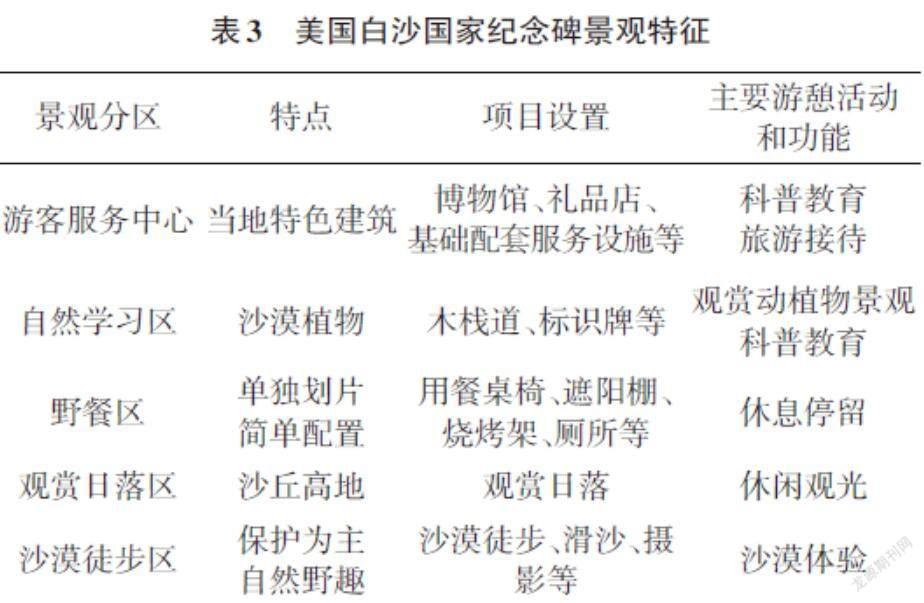

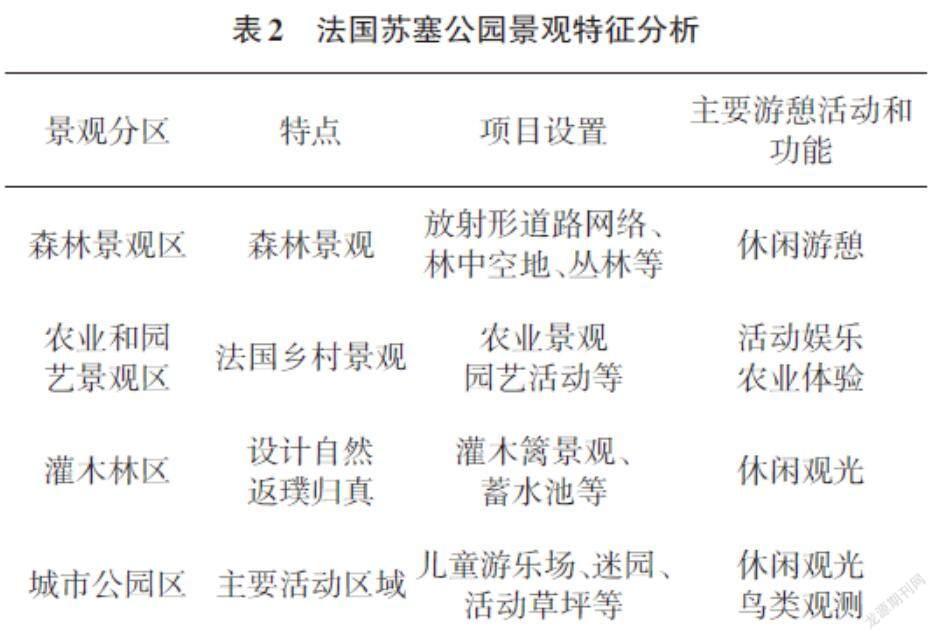

2.3.2 景观特征 美国白沙国家纪念碑游憩空间分为游客服务中心、自然学习区、野餐区、观赏日落区和沙漠徒步区等区域(表3)。

2.3.3 对沉沙池区湿地公园的借鉴意义

2.3.3.1 “Less is more”——“少即是多” 白沙国家纪念碑最大限度地保留了沙漠的原状,主要人工设施为在有植物的地方架设的悬空木栈道,以及野餐用的桌椅、烧烤架,将人类干扰降到最低,主要目的是将人们引到最佳的观赏地点,欣赏和观察沙漠植物,感受沙漠自然之美。尽管没有过多的修饰,沙漠的自然变化依旧让人感到其乐无穷、流连忘返,充分诠释了“少即是多”的理念(图8)。沉沙池湿地公园的设计不宜太复杂和现代化,体现出郊野公园的粗犷和野趣,同时沉沙池区土壤多为沙质土,可借鉴白沙国家纪念碑的做法设置架空的木栈道,既能减少沙子对路面造成的干扰,又能减缓道路对植物生长和物质交换造成的影响。

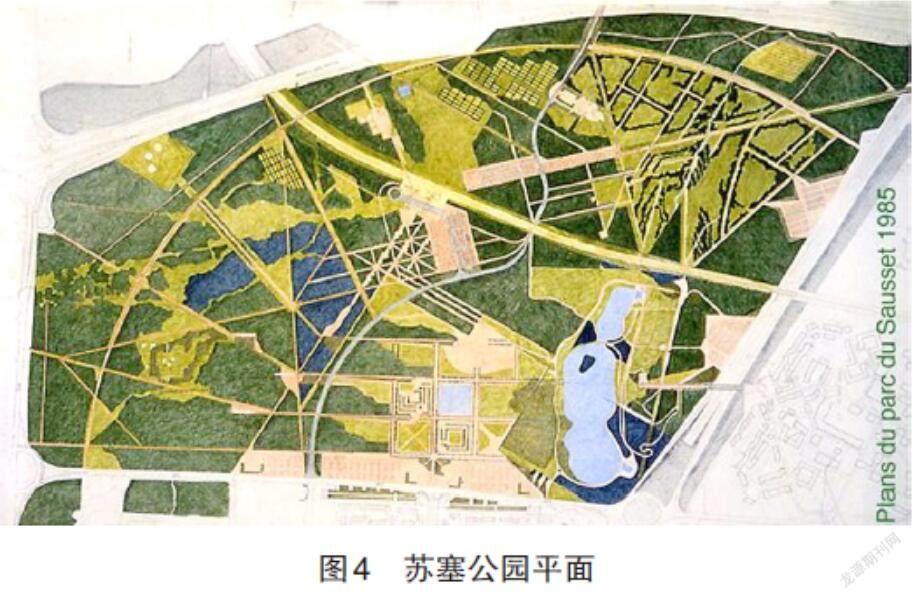

2.3.3.2 特色当地建筑 游客中心是白沙国家纪念地唯一的建筑群,建筑风格是新墨西哥州当地的古老民居,整座建筑以泥土墙和原木为主体,房屋颜色以当地黏土的红褐色为主,窗小而墙厚,屋顶平整,房屋几进,带有庭院,充分展示了新墨西哥州当地的建筑文化特色(图9)。

沉沙池区目前现存一些散落的村庄,可充分利用现状资源并进行改造,设计时充分挖掘当地文化内涵,体现湿地公园的地域特色,增加当地居民的自豪感和归属感。

2.3.3.3 变幻的道路 美国是“车轮上的国家”,在景区亦是如此,白沙國家纪念碑幅员辽阔,因此主要道路以汽车行驶道路为主。由于沙丘不断运动道路随时可能被覆盖,因此道路根据沙地地形变化情况不断地用压路机压制的。正因为这样使得道路不断变换,不同时间游玩“路移景异”,增加了沙地游玩的乐趣。沉沙池区沙资源丰富,且在景观设计时需考虑动态弃土的问题,可划分出一片单独的原生态沙地游览区域,模仿白沙国家纪念碑的道路方式,将清淤弃土的不利条件转化为营造多样沙地游憩空间的有利条件,可设置滑沙、徒步等活动,也可种植一二年生植物,随着清淤的不断进行,地形地貌不断变化,为游憩者提供丰富的游憩体验。

3 结语

当前,沉沙池区生态环境建设严重滞后。本研究以沉沙池景观营造视角对相关经典案例进行了分析,综合国内外的实践成果总结归纳出沉沙池区特色湿地游憩空间营造的规律与方法,对沉沙池区生态保护、资源开发、规划设计等方面提供了很好的启示和参考。这些景观实践成果与沉沙池湿地景观有相同的地方也有不同的地方,其景观的处理方式和技术方法值得我们借鉴学习,而不同的使用功能和独具特色的景观资源使得沉沙池湿地景观更具特色、别具一格,同时也为设计带来了新的难度和挑战。

参考文献

[1]张治昊,曹文洪,周景新,等.黄河下游引黄灌区风沙运动对环境的危害与防治[J].泥沙研究,2008(3):57-62.

[2]张长英,刘宝玉,张治昊,等.黄河口引黄灌区清淤泥沙对环境的危害方式与治理措施[J].水利科技与经济,2010,16(1):56-57.

[3]张建锋,邢尚军,宋玉民,等.山东黄河沉沙池区综合治理技术及经济效益分析[J].东北林业大学学报,2003,31(4):78-79.

[4]叶艇.湿地公园游憩空间规划设计研究[D].杭州:浙江大学,2009.

[5]李学伟.城市湿地公园营造的理论初探[D].北京:北京林业大学,2004. (责编:张宏民)