荆条不同部位挥发油成分的GC-MS分析

2022-06-11唐丽杰娄晓月侯婷婷楚雨汝刘冰冰钱慧琴

魏 婧,唐丽杰,娄晓月,侯婷婷,楚雨汝,刘 艳,刘冰冰,王 宁,钱慧琴

(新乡医学院三全学院,河南新乡 453000)

荆条(Vitex negundovar.heterophylla)是黄荆的主要变种,系马鞭草科牡荆属多年生小灌木,分布于我国东北、华中、西北等地区。在我国民间多当草药使用,其茎叶可治久痢,而花、枝叶可作为提取植物芳香油的原料[1]。此外,荆条具有较高的经济价值,花可作为优良的蜜源,叶片可泡茶饮用,也可开发成具抗疲劳、提神醒脑等功效的功能性食品[2-3]。现代研究表明,荆条主要含有木脂素、类黄酮、环烯醚萜类、倍半萜类和三萜类等成分,具有显著的抗炎、抗氧化的药理活性[4-8]。

目前,关于荆条的挥发油的研究多集中于GCMS分析荆条叶和花中挥发油组成成分。刘晶鑫等[8]和王发松等[9]从荆条叶的挥发油中发现β-丁香烯含量较高。张书锋等[10]发现野生荆条花挥发油的主要化学成分为β-丁香烯、β-水芹烯和桉油精等。这些研究对于了解荆条叶和花中挥发油成分有一定的帮助,但忽略了荆条茎挥发油成分的研究,未能全面分析荆条茎、叶和花之间挥发油成分组成与含量差异。因此,本实验采用GC-MS技术对荆条不同部位中挥发性组成成分进行比较,旨在为明确荆条不同部位的物质基础和荆条的合理开发利用提供科学支撑。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

荆条 采自河南省辉县市,于2021年7月花开放后采集;无水乙醇、石油醚、无水硫酸钠 分析纯,国药集团化学试剂有限公司。

FA2004电子天平 上海良平仪器仪表有限公司;1200型手掌离心机 江苏新康医疗器械有限公司;安捷伦7890B 7000C气质联用仪、Agilent 19091S-433色谱柱(30 m×250 μm×0.25 μm) 美国Agilent公司。

1.2 实验方法

1.2.1 材料预处理 将新鲜的荆条按照茎、叶、花三个部位进行裁剪、洗净、阴干、粉碎,过65目筛,备用。

1.2.2 挥发油的提取 称取荆条茎、叶、花粗粉各50 g,置1000 mL圆底烧瓶中,按照料液比1:10 mL/g加入蒸馏水,室温浸泡2 h,按照2020 版《中国药典》四部附录中“挥发油测定法”中的“甲法”提取10 h,静置冷却分层,得淡黄色油状物。用石油醚溶解油状物置离心管中,再加无水硫酸钠,于12000 r·min-1离心30 min,吸取上清液,备用。

1.2.3 GC-MS分析 色谱条件:Agilent 19091S-433色谱柱(30 m×250 μm×0.25 μm),载气为氦气,流量2.3145 mL/min,进样量为0.2 μL,不分流,进样口温度250 ℃;程序升温条件:初始温度60 ℃,保持1 min,然后以12 ℃·min-1升至200 ℃后,再以5 ℃·min-1升至280 ℃·min-1,保持4 min。

质谱条件:离子源EI,电子能量70 eV,离子源温度250 ℃,质量范围m/z 40~500。

1.3 数据处理

采用NIST 10标准质谱图库和文献资料分析荆条茎、叶和花的挥发油成分总离子流图确定其组成,根据峰面积归一化法计算各挥发性成的相对百分含量[11]。采用SIMCA 14.1软件和微生信在线平台(http://www.bioinformatics.com.cn)对荆条不同部位的挥发油成分进行主成分分析和聚类分析。

2 结果与分析

2.1 荆条不同部位挥发油成分分析

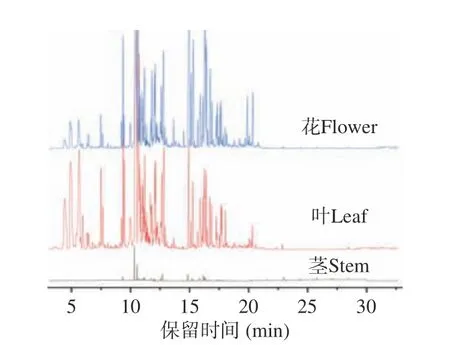

荆条茎、叶和花中挥发油的总离子流图如图1,按照面积归一法计算各挥发油成分相对百分含量,结果见表1。

图 1 荆条不同部位挥发油的总离子流图Fig.1 Total ion chromatogram of different parts of VNH

由表1可知,从荆条不同部位中的挥发油成分共鉴定出83种,包括烯烃类34种,酮类12种、醇类16种、氧化物类和烷烃类各3种、醚类、酯类和醛类各2种、其他10种。荆条茎、叶和花中分别鉴定出14、58和55种,相对含量分别占其总挥发油的59.91%、98.32%和95.83%。

表1 荆条不同部位挥发油成分Table 1 Volatile components from different parts of VNH

2.2 挥发油成分类别

为了确定荆条中不同部位主要贡献成分的类型,根据化合物的官能团将挥发油成分进行分类,并计算出各类化合物的相对百分含量,结果见表2。荆条茎、叶和花中所含主要化合物有烯烃类(35.15%、60.85%和50.06%)和醇类(7.23%、20.89%和14.00%),不同部位中烯烃类均以β-丁香烯(19.12%)占绝对主导;茎和花中醇类以β-桉叶醇(5.2%和3.94%)为主要贡献成分,而叶中则以桉树脑(6.91%)为主要成分。另外,荆条叶和花中烯烃类和醇类化合物的含量和数量均明显高于其茎。由表2可看出荆条不同部位主要挥发油成分组成相似,但在挥发油成分组成和含量上仍存在一定的差异。

表2 荆条不同部位各挥发油成分的含量及数量Table 2 Various volatile components and quantities in different part of VN

续表1

2.3 共有成分和特有成分

荆条茎、叶和花中所含共有挥发油成分有8种,包括γ-pyronene(7)、β-丁香烯(11)、β-金合欢烯(12)和3,7(11)-桉叶二烯(22)等。由图2可知,荆条不同部位的共同成分的相对含量存在较大差异,其中β-丁香烯在荆条不同部位中含量都较高,β-丁香烯是一种萜烯类成分,在抗肿瘤、镇痛、神经保护、抗菌、抗炎和抗氧化等方面产生显著的生物活性[12-17]。β-金合欢烯(12)的含量茎(8.77%)>叶(8.44%)>花(5.73%),β-金合欢烯调节H2O2诱导的氧化应激神经毒性和遗传毒性[18];另外,β-金合欢烯是多种蚜虫虫害的警报信息素[19],因此,可通过吸引蚜虫捕食者来作为间接防御[20-21]。β-甲基紫罗兰酮(36)的含量花 (10.27%)远高于其茎(4.67%)和叶(3.09%),可作为食用香料和日用香精。茎中茅苍术醇(58)和β-桉叶醇(59)的含量高于其花和叶,β-桉叶醇具有潜在的抗过敏、抗肿瘤和抗血管生成活性[22-25]。茅苍术醇能够抑制肿瘤细胞的增殖和凋亡而发挥其抗肿瘤活性[26-27]。

图 2 荆条不同部位共有成分的堆积图Fig.2 Stacked plot of the common components from different parts of VNH

从荆条不同部位中挥发油成分的组差异分析,荆条花中特有成分有21种,占其挥发油成分量的21.88%,包括烯烃类7种(6.17%),酮类4种(7.39%),醇类5种(3.39%),氧化物类1种(0.44%),其他4种(4.49%),主要特有成分有2,3-二氢-3-[2-氨基乙基]-5-甲氧基-1,3-二甲基吲哚-2-酮(3.97%)、二苯环庚烯酰胺(3.3%)、桧烯(2.57%)等。荆条叶中特有成分22种,占其挥发油成分的18.26%,包括烯烃类9种(10.61%)、酮类3种(1.65%)、醇类4种(3.2%)、醛类2种(0.6%)、氧化物类2种(1.22%)、酯类1种(0.86%)、其他1种(0.12%),主要特有成分有β-松油烯(8.2%)、榄香醇(2.01%)、丁香烯氧化物(1.12%)等。荆条茎中特有挥发油成分4种,占其挥发油成分的8.68%,包括正二十一烷(3.45%)、N-(2-氧代-1,3-二氢苯并咪唑-5-基)乙酰胺(2.75%)、2,4-二叔丁基苯酚(1.81%)、14-甲基十五烷酸甲酯(0.67%)。

2.4 主成分分析

为了直观、判断荆条不同部位之间挥发油成分是否存在差异,采用Smica-P软件对荆条不同部位挥发性进行主成分分析,具体结果见得分图3和载荷图4。得分图是通过分析不同样品之间的距离判断各样品挥发油组成成分的差异程度,载荷图根据不同化合物与原点之间的距离和方向确定各种挥发油成分与各个主成分之间的相关性[28]。

由图3可知,第1和2主成分的方差贡献率分别为52.2%和47.8%,累计方差贡献率达到100%,能全面反映样品的整体信息。因此,以上两个主成分可作为数据分析的有效成分。在得分图中显示荆条不同部位处于相对独立的空间,表明荆条不同部位挥发油成分有显著差别,同时说明PCA分析能够对荆条不同部位进行有效的区分。此外,图中花和茎中距离较近,二者与叶距离较远,说明花和茎中挥发油的组成和含量有一定的相似性,而与叶有较大差异。

由图4可知,各个挥发油成分在载荷图中中各象限的分布较为分散,说明差异明显的相关物质在主成分中的贡献率比较大。载荷图中各个挥发油成分与原点的距离越远,该成分对应主成分的相关性越高,说明这些化合物可能就是区分不同部位的关键化合物[29]。β-松油烯(3)、榄香醇(54)、丁香烯氧化物(69)等挥发油成分,分布于第一象限内,与PC1呈正相关,是荆条叶的主要差异成分。桧烯(2)、2,3-二氢-3-[2-氨基乙基]-5-甲氧基-1,3-二甲基吲哚-2-酮(38)、二苯环庚烯酰胺(78)等物质位于第二象限,与PC1呈负相关,是花的主要差异性成分。茎的差异性成分位于第三、四象限内,与PC2呈负相关,其中贡献较大的包括2,4-二叔丁基苯酚(75)、14-甲基十五烷酸甲酯(63)、正二十一烷(73)等。以上差异性成分可作为区分荆条不同部位的化学标志物。

图 3 荆条不同部位挥发油主成分析得分图Fig.3 Score scatter plot of PCA of volatile components in different parts of VNH

图 4 荆条不同部位挥发油的主成分析载荷图Fig.4 Loading scatter pot of PCA of volatile components in different parts of VNH

2.5 聚类分析

采用Ward聚类法,以Euclidean距离为测度,相对百分含量为基准,对荆条不同部位的挥发油成分进行聚类分析[30],结果见图5。上方树状表示荆条不同部位的聚类,中部填充颜色的深浅表示各部位中各类挥发油成分含量的高低,颜色越深表示相对含量越高。由上方的聚类分析可知,荆条的花和茎聚为一类,再与叶聚为一类,说明荆条花和茎挥发油成分种类和含量间有一定的相似度,但与叶之间的差别较大,这与主成分分析的结果保持一致。

图 5 荆条不同部位挥发油聚类热图Fig.5 Clustering heat map of volatile components of different parts of VNH

3 结论

本实验采用GC-MS联用分析技术从荆条茎、叶和花中的挥发油中共鉴定出83种挥发性成分,其中,从茎中鉴定出14种,叶中鉴定出58种,花中分鉴定出55种。通过PCA和聚类分析发现荆条不同部位的挥发油组成成分和含量存在一定的差异。从种类的角度来看,荆条不同部位挥发性成分中既有共有成分,也存在特有成分。共有挥发性成分仅有8种,且相对含量存在较大差异。其中,β-丁香烯在荆条茎、叶和花中相对含量较高,分别为19.12%,17.98%和16.61%。另外,从分类的角度来看,荆条茎、叶和花中烯烃类化合物相对含量较高,而烯烃类主要成分中β-丁香烯和β-金合欢烯的含量较高。β-丁香烯在抗肿瘤、镇痛、神经保护、抗菌、抗炎等方面显示较好的药理活性,而β-金合欢烯可以作为某些香料产品的基本原料。因此,无论是在临床上,还是在农业或者工业生产中,荆条茎挥发性成分的加工和开发都是不可忽视的。综上所述,荆条不同部位挥发油具有较高药用和工业价值,这为荆条不同部位挥发油的合理应用提供理论依据。