北京耐寒蕨类植物表型与适应性评价研究

2022-06-09贺国鑫

贺国鑫

(北京市永定河休闲森林公园管理处,北京 100043)

蕨类植物是植物界中一个独特的类群,现存约12 000种,在世界各地广泛分布,以热带、亚热带和温带居多,我国有61科223属,约2 600种[1]。蕨类植物种类繁多、性状丰富[2-3],其生活史有明显的世代交替现象,具有可独立生活的原叶体世代和孢子体世代[4]。蕨类植物是典型的阴生植物,通常生长在林冠下光强较弱的生境中[5]。在北京的房山、门头沟、延庆、密云、昌平、怀柔等地都有分布[6]。

随着北京平原造林工作的有序推进,1980—2020年,北京地区森林覆盖率从12.83%提高到44.4%,城市绿化覆盖率从20.08%提高到48.50%[7]。随着城市绿化发展的要求,北京陆续出台拆违还绿、见缝插绿、留白增绿等举措,推进城市休闲公园、近自然城市森林、小微绿地、口袋公园等公共绿地建设,让广大市民享受到了“开窗见绿、出门见景”的园林绿化成果。成果丰硕的同时,也暴露出一些问题,如:造林树种单一、缺少层次,尤其缺少近地层地被植物,不利于鸟类和小动物的生存;地被植物种类不够丰富、景观季相色彩雷同、缺少新意;高郁闭度林下地被植物种类更少,林下斑秃现象普遍等。

在查阅相关文献[8-10]的过程中,发现国内评价植物耐阴性的工作是以测量植物的形态指标和生理指标为主;通过测量物种在不同光照水平下的生长速率或死亡率,以此来评价物种耐阴性的工作较少;尚未发现通过植物的生境指标来评价植物耐阴性的。

本文针对北京园林绿化中存在的问题,以及在耐寒蕨评价工作中存在的不足,对引进的10个耐寒蕨品种开展越冬成活率、抗旱性、耐阴性、生长量、绿期、不同郁闭度林分(生境)下生长量的对比及评价和筛选研究。通过本文的研究,引进耐寒蕨新品种,为北京平原地区林下地被植物家族增添新的成员。

1 研究地概况及试验方法

1.1 研究地概况

试验在北京市昌平区小汤山镇大东流苗圃(40°10′N,116°13′E,海拔35.8m)温室及圃地进行。研究地属于暖温带半湿润大陆性季风气候区,四季分明,春季干旱多风、夏季炎热多雨、秋季天高气爽、冬季寒冷干燥。最冷月1月份,月均气温-5 ℃,极端最低气温-22.8 ℃;最热月为7月份,月均气温27℃,极端最高温达40.5 ℃;年均气温11.6 ℃。年降水量主要集中在夏季(6—8月,降水量约占全年的65%),年均降水量630mm,年均湿度29%。年日照时数2 600~2 800h,年均辐射热量135kcal/cm2。土壤类型为褐土,质地为壤土、粘壤土,pH值7.5~8.2,偏碱性,土层深厚,肥力中等。

1.2 试验方法

1)观赏表型性状记录。

2021年7月8日,对温室栽培的10个耐寒蕨品种的成熟植株(种植容器口径32cm、深度25cm)进行观赏表型性状统计。每个品种选择3盆生长旺盛、长势基本一致的成熟植株,记录其株型、叶形、叶色等主要观赏表型特征。通过目测,观测其叶片形态、叶色等表型性状。用盒尺测量其冠幅、株高,以及成熟叶片的叶长、叶宽、叶柄长等指标,同时统计各株的叶片数量。测量及统计数据均求其均值,除叶片数量外,其他指标数据均精确到0.1cm。

2)越冬适应性试验。

2019年8月15日,10个品种的耐寒蕨,每个品种分别选取30盆(种植容器口径12cm、深度11cm)长势基本一致的植株,移栽至集雨池旁边的柳树下进行地栽。观测每个品种的休眠日期、萌发日期、萌发率等指标,统计移栽成活率。观测周期为2019年8月15日至2021年8月15日。

3)干旱胁迫试验。

10个耐寒蕨品种,每个品种分别选择相同规格、状态一致的盆栽植株10盆(种植容器口径12cm、深度11cm),在种植容器外套无孔大盆。2021年4月1日,利用ATZ-10型弹簧度盘秤对每盆植株进行称重测量,用水将植株重量调节至等重,使控水开始前的“初始重量”相同。2盆对照盆栽正常浇水管理,表层盆土颜色变浅且叶片未出现萎蔫时进行浇水,以保证其正常生长。8盆做控水试验,从试验开始就停止浇水,观测其叶片出现轻度萎蔫(叶片低垂,小叶正常)、中度萎蔫(叶片低垂,小叶低垂或叶缘微卷)、重度萎蔫(叶片低垂,叶色转黄白或黄绿,部分小叶脱水状卷曲)的控水历时天数;在其出现重度萎蔫5 d后给予浇水,观测其恢复生长的植株数量。

4)耐阴性试验。

在试验地选择油松(Pinustabuliformis)杜仲(Eucommiaulmoides)混交林下、青杄(Piceawilsonii)林下、桃(Prunuspersica)林下等3种不同郁闭度的空间,进行地栽试验。10种耐寒蕨各选取30盆(种植容器口径12cm、深度11cm),每处种植10盆。为缩小林缘与林地中央光照水平的差异,将10个耐寒蕨品种按照“N”型首尾相接、单盆依次排序种植。2021年4月2日,整地后进行定植;定植后浇透水3次,之后停止浇水;栽植完成3个月后,分别测量各品种冠幅、株高、叶长等指标,求其平均值。

2021年4—6月,每个月(随机)挑选9个晴天,用便携式照度计(TES1332A)测量光照水平。分别在8:30,10:30,13:30,15:30等4个时间点,在每种林下种植区域的居中位置,自东向西选择“东侧-中间-西侧”3个点位测量光照水平,求其均值。为了缩小不同时间点因测量时间先后,在3种郁闭度林下出现的光照强度偏差,测量顺序按照“油松杜仲混交林-青杄林-桃林”,首尾相接、隔天轮换。

移栽后第90d,对3种林分下不同耐寒蕨品种,用盒尺测量叶长、叶宽、冠幅、株高等指标,并统计各株的叶片数量。测量及统计数据均求其均值,除叶片数量外,其他指标数据均精确到0.1cm。

5)比叶重测定。

2021年6月30日,温室栽培的10个品种耐寒蕨,每个品种分别选取规格、长势基本一致的成熟植株3盆(种植容器口径32cm、深度25cm),每盆剪取成熟叶1片,为3次重复。用便携式叶面积测量仪(YMJ-D)测定叶面积后,在80℃下烘干24h,用电子天平(JY3002)称量干重(数据精确到0.1mg),计算10个耐寒蕨品种的平均比叶重(干重/叶片面积)。

2 结果与分析

2.1 10种耐寒蕨的观赏特性

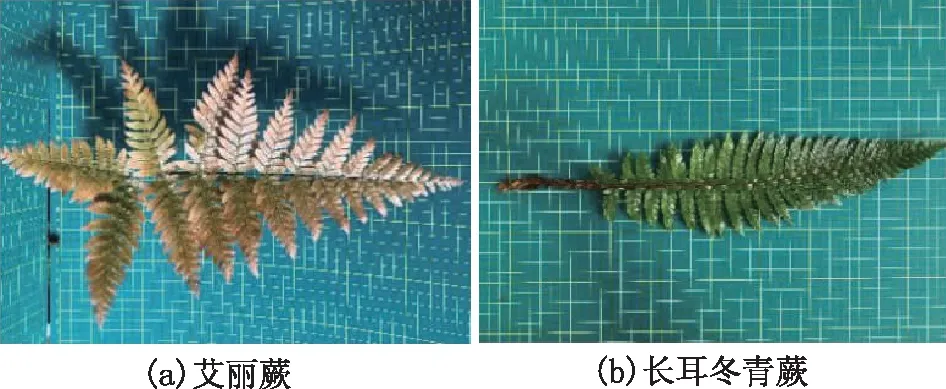

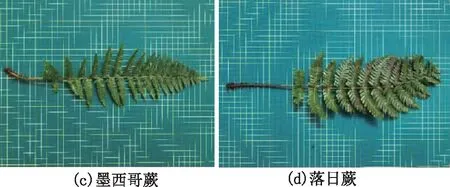

选择温室栽培耐寒蕨品种的成熟植株,记录其株型、叶形、叶色等主要观赏表型特征(图1,图2),综合判断该品种的生长特性。

图1 10种耐寒蕨盆栽植株的生长姿态

图2 10种耐寒蕨品种的复叶表型

1)艾丽蕨(Dryopteriserythrosora)。别称红盖鳞毛蕨,二回羽状复叶三角形,小叶带形,叶缘有粗锯齿,常深裂至小叶中部;叶轴背面有黄褐色绒毛,新叶呈现鲜亮桔红色,渐转黄绿至深绿;成熟叶总长50~70cm,叶宽约40cm;叶柄红棕色,密被黑褐色绒毛,长约20~24cm。

2)长耳冬青蕨(Polystichumneolobatum)。二回羽状复叶,带形,光亮革质,叶面翠绿,叶背苍绿;嫩叶柔软,老叶革质、硬,叶尖有芒刺,小叶密集互生;成熟叶长40~60cm,叶宽10cm左右;叶柄长约10cm,叶柄密被黄色鳞片状柔毛,叶轴浅绿,密被黄褐色绒毛。

3)墨西哥蕨(Dryopterisfilixmas)。一回羽状复叶,浅绿色,小叶互生,中部最长,两端渐短;叶长50~60cm,宽约15cm;叶柄近基部密被鳞片状黄色柔毛,长约10cm;叶轴黄白色,被黄色疏毛。

4)落日蕨(Dryopterislepidopoda)。一回羽状复叶,宽带型,深绿色,叶尖小叶常急剧缩短至平秃;小叶对生至近互生,小叶深裂;叶柄及叶轴黄白色,叶柄基部密被黑褐色短绒毛,叶轴被疏毛。该品种叶片直立性强,新叶叶缘桔红,老叶叶缘常焦枯。

5)巴纳斯蕨(Dryopterisfilixmas)。一回羽状复叶,带形,直立性强,浅绿色;小叶互生,深裂至基部,不平整,叶缘外卷;叶柄及叶轴浅绿色,叶柄被有浅黄色鳞片状绒毛,叶轴被有浅色疏绒毛。

6)荚果蕨(Matteucciaorientalis)。一回羽状复叶,叶色渐变,由浅绿转深绿至橙黄。二型叶,营养叶,宽大飘逸;孢子叶,直立穗状。小叶互生,基部短小、中部最长,尖部渐短。叶柄及叶轴黄白色,叶柄基部匙状,黑褐色。

7)日本彩叶蕨(Athyriumniponicumvar.pictum)。二回羽状复叶,小叶互生;叶柄及叶轴紫红色,羽叶近叶轴处紫红,远端白色;叶长40~70cm,柄长12~36cm,叶宽约20cm;春季叶色彩艳丽。

8)薇菜(Rhizomaosmundae)。一回羽状复叶,小叶互生,平展性佳,黄绿色;叶柄短,密被黄色鳞片状绒毛,叶轴密被棕色绒毛,小叶深裂;叶长40~50cm,柄长3~5cm,叶宽10~16cm。

9)华北蹄盖蕨(Athyriumniponicum)。二回羽状复叶,羽叶互生;小叶中裂;叶色浅绿;叶轴叶柄浅色,被疏毛;孢子囊肾形;叶形纤细高挑,层次感强;叶长60~70cm,柄长20~30cm,叶宽20~24cm。

10)猴腿蕨(Athyriummultidentatum)。又名多齿蹄盖蕨,为蹄盖蕨的一种,除叶柄叶轴红褐色外,其他性状与华北蹄盖蕨相近。

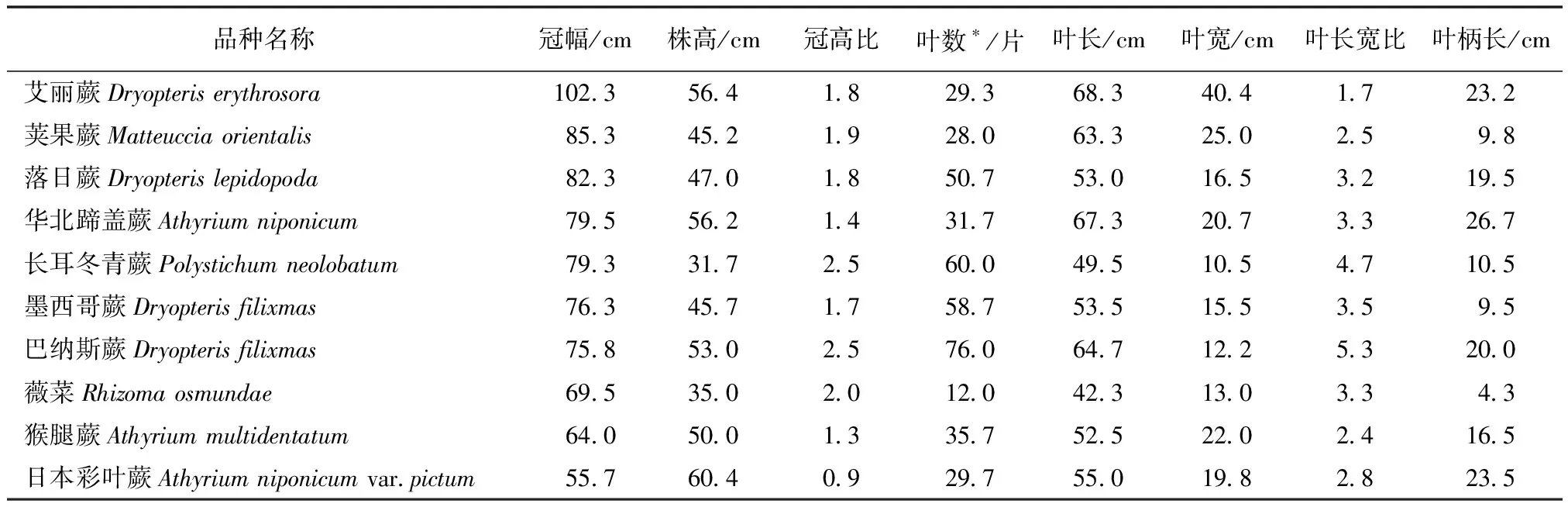

表1 10种耐寒蕨盆栽成熟植株生长比较

如表1所示,10种蕨类植物呈现出丰富的表型性状,观赏差异性大。如:艾丽蕨冠幅最大,日本彩叶蕨最高、冠幅最小;艾丽蕨在10个品种中,叶最宽、最长;长耳冬青蕨最矮。

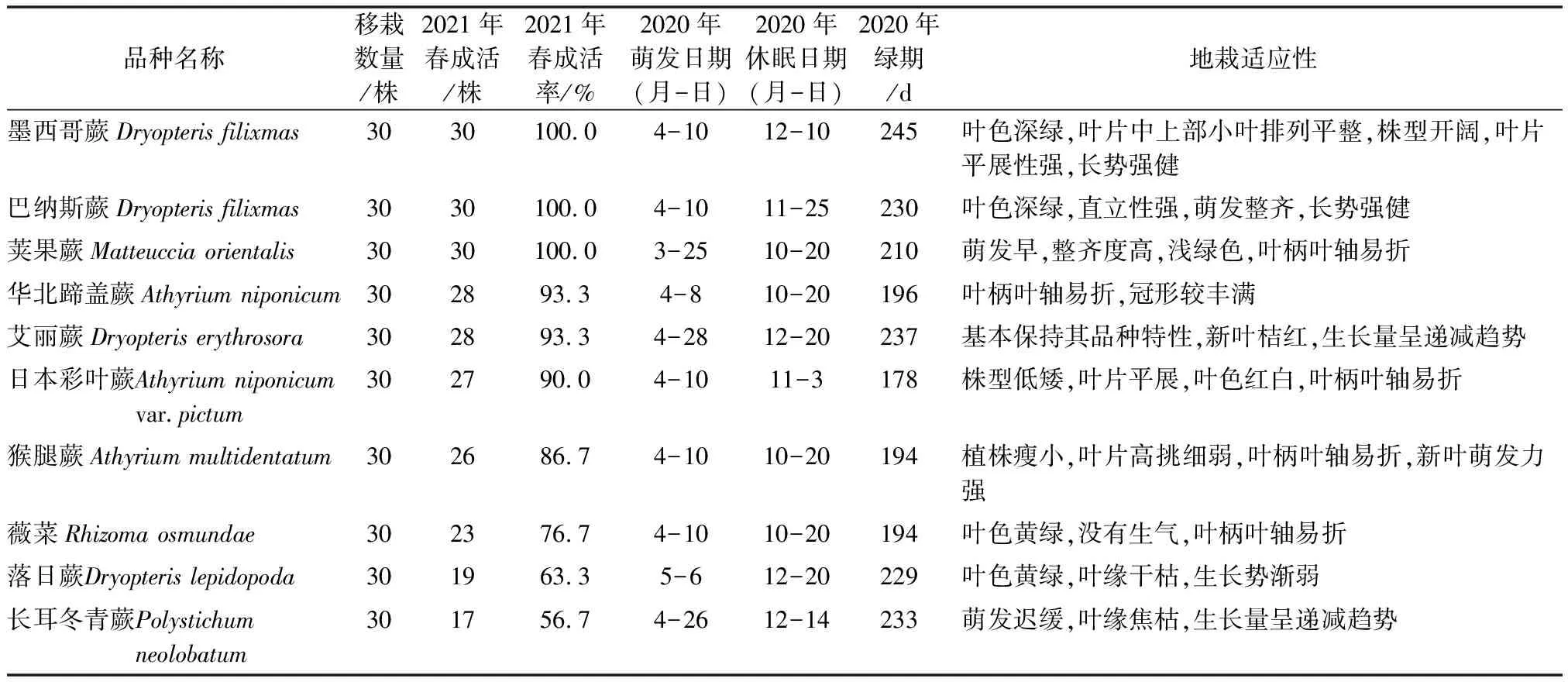

2.2 10种耐寒蕨地栽越冬性试验

2019年8月15日地栽的10个耐寒蕨品种,各品种地栽两个冬季后,2021年春季成活率为100%的有墨西哥蕨、巴纳斯蕨、荚果蕨;90%以上的有艾丽蕨、华北蹄盖蕨、落日蕨、日本彩叶蕨;80%以上的有猴腿蕨;成活率较低的为薇菜、落日蕨、长耳冬青蕨。

10个耐寒蕨品种,2020年春季萌发最早为3月25日的荚果蕨;休眠最迟为落日蕨、艾丽蕨,可至12月20日(表2)。本文“绿期”指从春季萌发到秋冬季地上部分失绿的历时天数。10个耐寒蕨品种的绿期(表2),由长到短依次为墨西哥蕨(245d)、艾丽蕨(237d)、长耳冬青蕨(233d)、巴纳斯蕨(230d)、落日蕨(229d)、荚果蕨(210d)、华北蹄盖蕨(196d)、薇菜(194d)、猴腿蕨(194d)、日本彩叶蕨(178d)。

表2 10 种耐寒蕨地栽性状对比

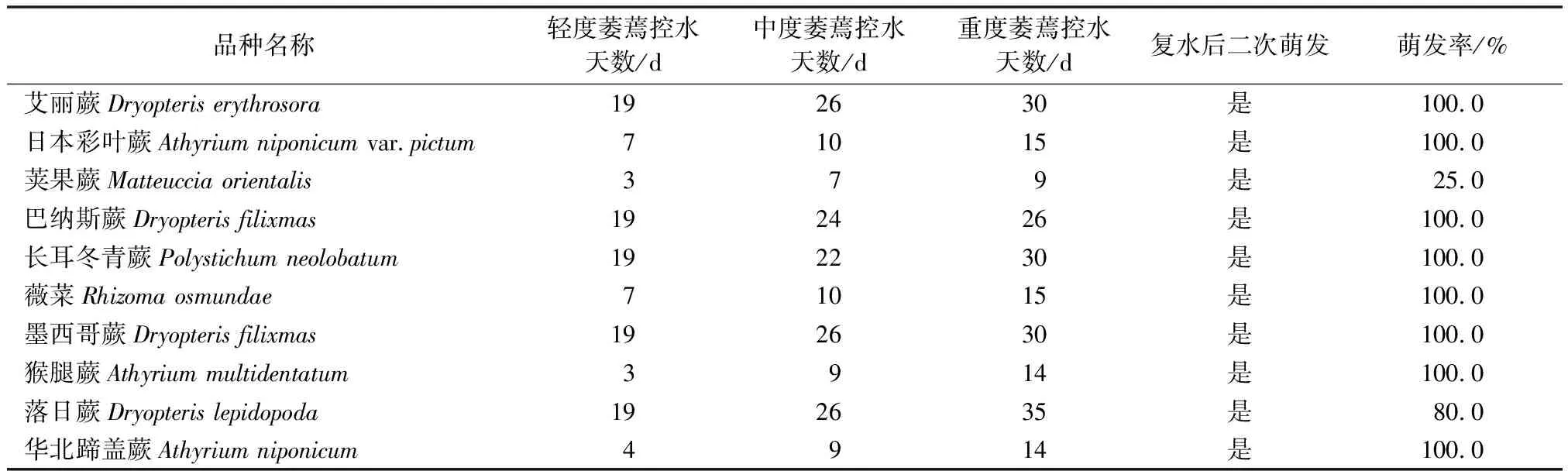

2.3 10种耐寒蕨干旱胁迫试验

如表3所示,在干旱胁迫下,不同耐寒蕨品种表现不同。通过持续控水观测,10种耐寒蕨对干旱胁迫耐受天数(至重度萎蔫)由长到短依次为:落日蕨(35d)、艾丽蕨(30d)、墨西哥蕨(30d)、长耳冬青蕨(30d)、巴纳斯蕨(26d)、日本彩叶蕨(15d)、薇菜(15d)、猴腿蕨(14d)、华北蹄盖蕨(14d)、荚果蕨(9d)。前5个品种的蕨类在控水19d时,出现轻度干旱胁迫;日本彩叶蕨、薇菜在7d内出现轻度干旱胁迫;荚果蕨、猴腿蕨、华北蹄盖蕨在控水3~4d,出现轻度干旱胁迫,说明这3个品种不耐旱。总体而言,耐萎蔫能力强的4种蕨类为落日蕨、艾丽蕨、墨西哥蕨、长耳冬青蕨。巴纳斯蕨中度、重度萎蔫时间仅间隔2d,后期呈现出对缺水反应敏感。

在植株达到重度萎蔫后的第5d,从基部剪除完全干枯的叶片,每盆浇水300ml,观察其是否能二次萌发。在浇水后7~10d左右,每个品种都有一部分植株开始抽生新叶。其中,荚果蕨的萌发率为25%;落日蕨为80%;其他品种二次正常萌发,萌发率均为100%。尤以日本彩叶蕨萌发速度最快,其次为墨西哥蕨、巴纳斯蕨。猴腿蕨、华北蹄盖蕨不甚耐旱,但复水后恢复较快;荚果蕨耐旱能力较弱,复水后正常萌发率低,表现为相对不耐旱。

表3 10种耐寒蕨在干旱胁迫下的抗逆性表现

2.4 3种郁闭度林下耐阴性试验

3种郁闭度林分的林下光照强度:1)油松杜仲混交林。油松分枝点2.5m、杜仲分枝点1.8m,树木分枝点高,上午有东向的直射光。栽种初期,杜仲新叶未长出,林下光线明亮,平均光照强度为全光照的22%;随着杜仲新叶的萌发伸展,林下光强呈递减趋势,5月、6月平均光照强度分别为全光照的17.5%,7.5%。2)青杄林。树木分枝点0.8~1m,较低的分枝点和建筑的遮挡,使得整个林下全天无直射光。4月初移栽时,平均光照强度为全光照的5%;5月、6月平均光照强度分别为全光照的9.2%,9.5%。3)桃林。分枝点0.5~0.6m,4月初移栽时,桃树枝叶尚未萌发,植株处于日光直射下;后随着枝叶茂密,4月、5月、6月光照强度分别为全光照的79.6%,78.5%,30%。

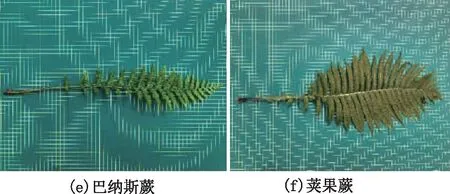

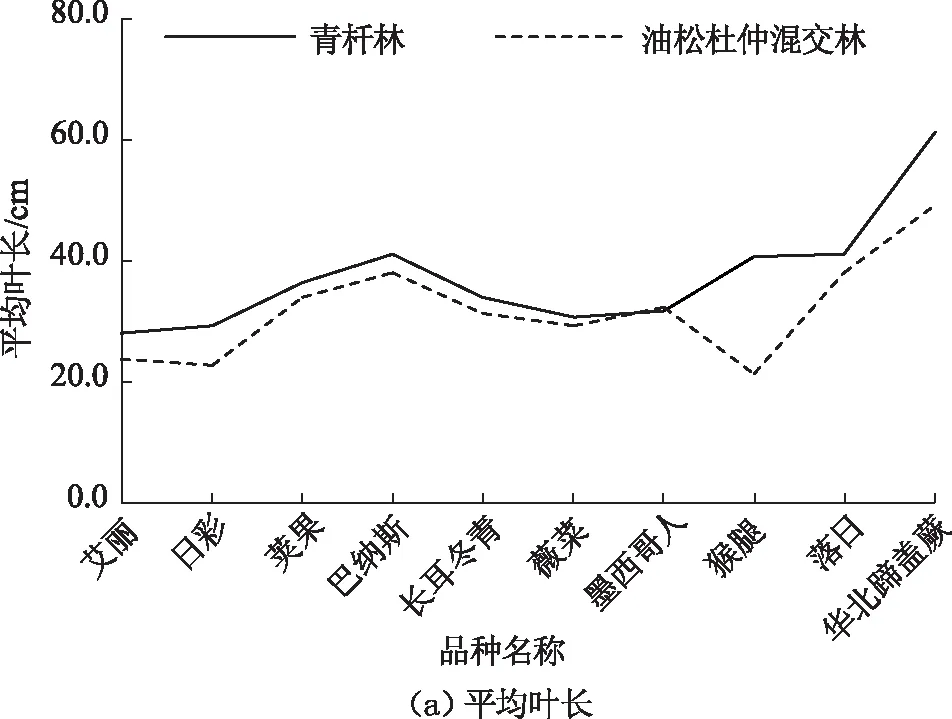

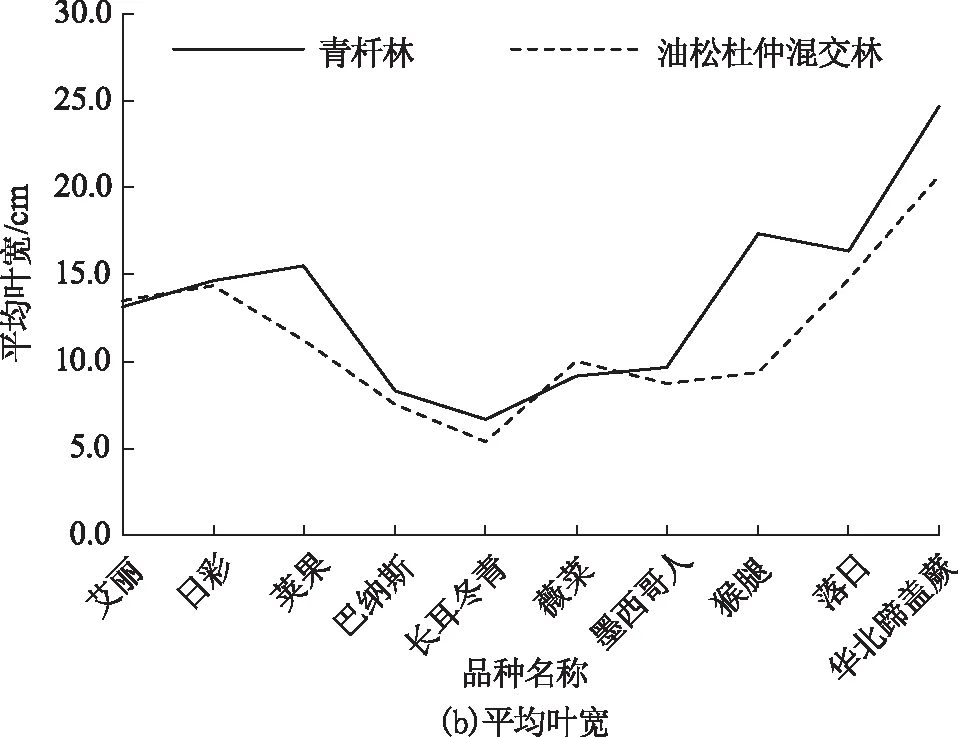

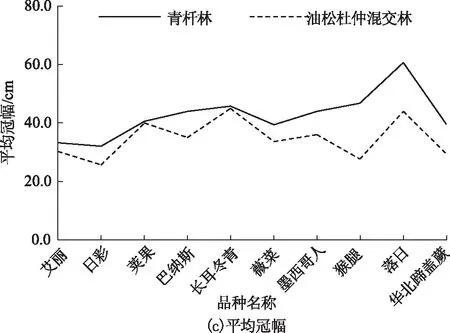

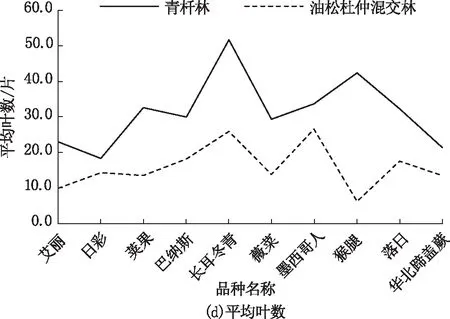

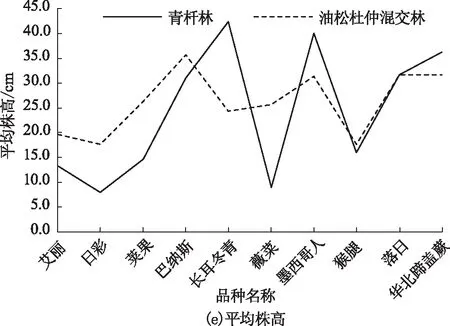

桃林因为栽种前期全光照条件,栽种一周后,大部分植株出现叶缘焦枯的不良反应,调查成活率时,仅巴纳斯蕨、长耳冬青蕨的存活率为100%,但移栽时的老叶均已损失,保持绿色的是新萌发的叶片;墨西哥蕨、艾丽蕨、日本彩叶蕨、落日蕨成活率为40%~60%,且移栽时的老叶均已干枯,仅有即将萌发的新叶;荚果蕨、薇菜成活率为20%;华北蹄盖蕨、猴腿蕨成活率为0。油松杜仲混交林、青杄林栽种的各品种耐寒蕨成活率均为100%。青杄林下,墨西哥蕨、日本彩叶蕨、猴腿蕨生长状态良好;落日蕨、长耳冬青蕨新叶较少,且小叶焦枯现象明显。总体来说,10种耐寒蕨均表现出较强的耐阴习性,各品种在光照较弱的青杄林下的平均叶长、叶宽、冠幅、叶片数量等指标均比油松杜仲混交林呈现不同程度的增加趋势(图3)。

图3 10种耐寒蕨在3种郁闭度林下的指标对比

10个品种的耐寒蕨株高,在青杄林下的与油松杜仲混交林下的相比,增长的幅度由高至低依次为长耳冬青蕨(74%)、墨西哥蕨(27.7%)、华北蹄盖蕨(14.2%)、落日蕨(0%)、猴腿蕨(-9.4%)、巴纳斯蕨(-13.1%)、艾丽蕨(-32.2%)、荚果蕨(-44.3%)、日本彩叶蕨(-54.7%)、薇菜(-64.9%)。这一趋势表明,长耳冬青蕨、墨西哥蕨、华北蹄盖蕨等品种更适应低光照条件;猴腿蕨、巴纳斯蕨、艾丽蕨等品种虽然较耐阴,但如果给予较明亮的栽培条件,生长状态会更佳。株高变化情况如图3所示。

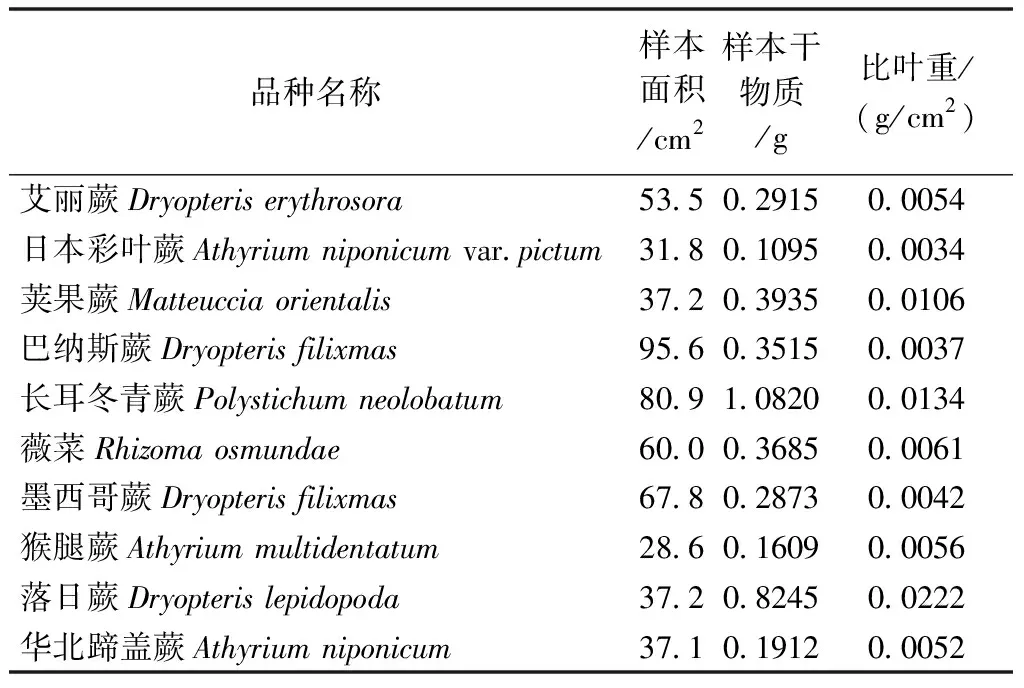

2.5 10种耐寒蕨的比叶重测定

如表4所示,10种耐寒蕨的比叶重差异明显。比叶重>0.015g/cm2的有落日蕨,比叶重在0.010~0.015g/cm2之间的有荚果蕨、长耳冬青蕨,比叶重在0.005~0.010g/cm2之间的有艾丽蕨、薇菜、猴腿蕨、华北蹄盖蕨,比叶重≤0.005g/cm2的有日本彩叶蕨、巴纳斯蕨、墨西哥蕨。

表4 10种耐寒蕨的比叶重

比叶重指单位叶面积叶片的干物质含量,比叶重反应了植物实现一定的光照捕获(叶面积)所需要投入的资源(叶干物质含量)。相关研究表明,比叶重较小的植物,在投入相同资源时,可以获得更大的叶面积,因此更加耐阴[10]。通过比叶重的测定,可知日本彩叶蕨、巴纳斯蕨、墨西哥蕨等3种耐寒蕨具有较强的耐阴性。

3 讨论与结论

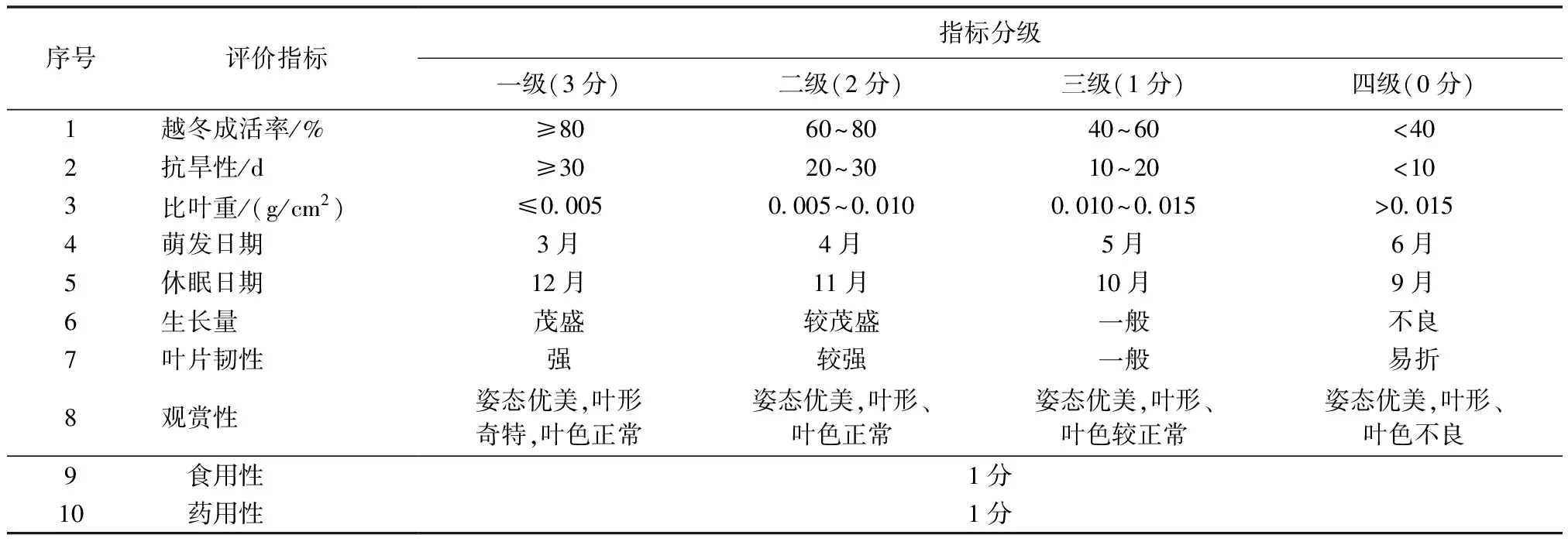

3.1 评价指标筛选与评价依据

本文以丰富北京地区林下景观植物种类为主要目标,重点关注耐寒蕨能否在北京平原地区正常生长、顺利越冬。综合考虑耐寒蕨对北京平原地区早春的大风、干旱等极端天气的适应性,选择耐阴性、越冬成活率、绿期(萌发日期及休眠日期)、生长量、抗旱性、观赏性、叶片韧性、食用、药用等指标作为评价指标。第1—8项评价指标分为4级,分别给予3,2,1,0的评分;第9—10项评价指标未做等级划分,满足其中1项给予1的评分(表5)。

3.2 10种耐寒蕨适应性综合评价

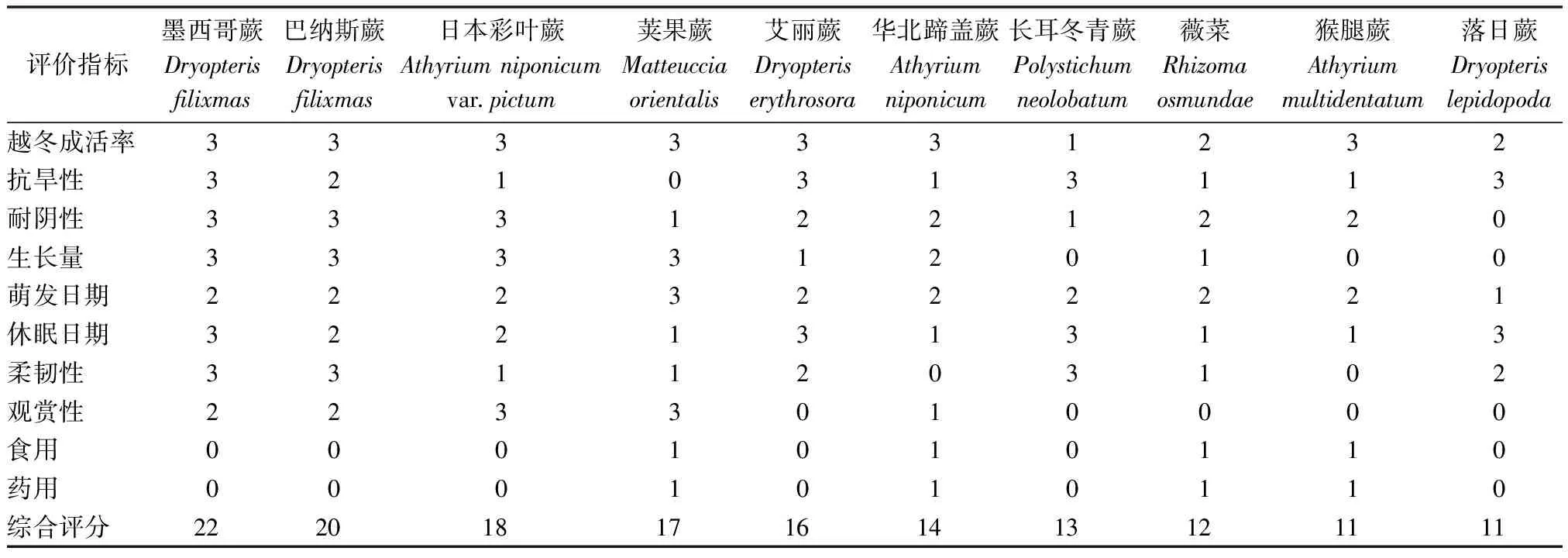

根据表5中的评价指标及评分标准对10种耐寒蕨进行综合评价(表6)。试验地10种耐寒蕨的适应性,由高至低依次为墨西哥蕨、巴纳斯蕨、日本彩叶蕨、荚果蕨、艾丽蕨、华北蹄盖蕨、长耳冬青蕨、薇菜、猴腿蕨、落日蕨。

表5 10种耐寒蕨的评价指标与指标权重

表6 10种耐寒蕨的适应性评价

墨西哥蕨耐寒、耐旱能力强,耐阴性强,在10个品种中表现最佳;巴纳斯蕨耐寒能力强,耐重度干旱力较强,耐阴性强,综合表现稍弱于墨西哥蕨;日本彩叶蕨耐寒能力强,耐干旱能力弱,但其观赏性表现突出;荚果蕨耐干旱胁迫能力和耐阴性较弱,但耐寒性强、观赏性强,有食用、药用价值,萌发容易,整体的适应性排名第4,其需要较好的水分和养护管理。

艾丽蕨耐旱力强,冬季耐寒冷强,耐阴性较弱,整体植株的适应性评价较好,但其地栽萌发迟,生长量一般,观赏性差,可栽植于需要绿化但对观赏性要求低的地段;长耳冬青蕨、薇菜、落日蕨这3个品种,耐寒力弱,露地栽培植株易受冻;对于有食用、药用价值的薇菜、猴腿蕨可以栽植于养护条件好的环境中。

3.3 结论

本文针对北京平原地区园林绿化景观中存在的林下植被种类单一、高郁闭度林分林下土地斑秃等问题,以丰富林下地被植物种类为目标,引进10个耐寒蕨栽培品种。研究各品种的耐阴性、生长状态、抗旱性能力、比叶重等性状差异,筛选出墨西哥蕨、巴纳斯蕨、日本彩叶蕨、荚果蕨等4种在北京平原地区林下栽培表现较好的耐寒蕨品种。其中,墨西哥蕨、巴纳斯蕨适应性极强,耐寒,耐阴,非常适宜北京平原地区栽培;日本彩叶蕨、荚果蕨耐寒能力强,观赏性佳,虽然存在耐干旱能力弱,但也适宜北京平原地区栽植。本文通过对10种耐寒蕨适应性评价筛选试验,选出适宜北京平原地区栽植的耐寒蕨,丰富了北京平原地区林下地被植物的种类,为首都高质量园林景观建设提供了更多选择。