闽江流域植被覆盖度时空变化及地形分异特征

2022-06-09高倩倩刘贺娜林勇明吴承祯

高倩倩,陈 灿,刘贺娜,罗 倩,李 霞,林勇明,吴承祯

(1.福建农林大学 林学院,福州 350002;2.福建农林大学 福建省高校森林生态系统过程与经营重点实验室,福州 350002;3.福建林业职业技术学院,福建 南平 353000;4.武夷学院 生态与资源工程学院,福建 南平 354300)

植被覆盖度(Fractional Vegetation Cover,FVC)是指研究区内植被在生长区域范围的垂直投影面积占区域总面积的百分比[1],是用来表示地表植被生长情况的关键指标[2],对揭示区域植被时空变化特征具有重要意义[3]。区域植被覆盖度能够揭示某一区域植被的动态时空变化并为区域的生态可持续发展提供理论支持,因而近年来成为研究热点[4-5]。当前,区域植被覆盖度的研究方法主要有2种,即地面实际测量[6]和遥感反演[7]。其中,遥感反演因其覆盖范围广、时效性强和成本低等优势成为国内外区域植被覆盖度研究的主要方法[8]。

区域植被覆盖度的时空变化主要受到自然因素和人类活动的影响[9],其中自然因素中地形因子对植被的生长有重要的影响[10],但各地间规律各不相同。流域植被覆盖度与海拔呈单峰变化居多[11-15],但也有随海拔的增高而递减[16]或递增[17];在与坡度关系上,多数流域植被覆盖度也表现为先增加后降低[11-15],个别地方表现为随坡度增加而上升[18]。在坡向上,除赤水河流域外[11],多数流域植被覆盖度与坡向关系不显著[14-16],但也有发现坡向的重要度要超过海拔[11]。我国地形整体呈西高东低,但不同流域间差异巨大。福建省地处东南沿海丘陵地带,与西北和北方流域地区无论是纬度、海拔还是地形均有较大差异,全省森林覆盖度虽高,但山地多且地形复杂。发源于闽西北的闽江流域因地理位置特殊,其植被覆盖度受本区域内地形因子影响不容忽视,对其研究具有重要的意义。

闽江是福建省最大河流,供养着福建半数的土地和浙江局部地区,流域内的植被覆盖度直接关系到区域内的人居环境与生态环境质量以及社会经济的发展,因此,对闽江流域植被覆盖度的动态研究及驱动因子的分析,对流域内生态环境建设和可持续发展至关重要。当前,对闽江流域植被覆盖度的研究主要集中于流域中小区域的探讨上[18],缺乏全流域视野下对流域植被覆盖度变化特征以及与地形因子关系的长周期、全尺度的研究。鉴于此,本文以福建省境内的闽江流域为研究区域,利用GIS技术,计算得到2003—2019年闽江流域植被覆盖度时空动态特征,并分析流域植被覆盖度对地形因子的响应,以期为闽江流域以及山地流域地区制定适合发展的经济策略和环境保护政策提供参考。

1 研究区概况

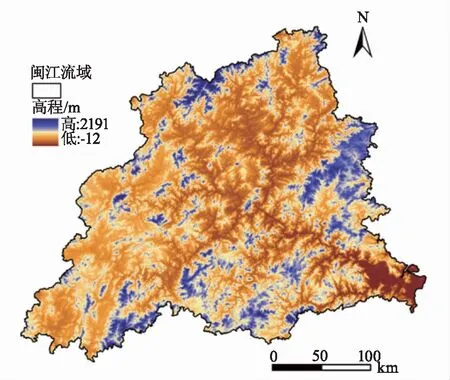

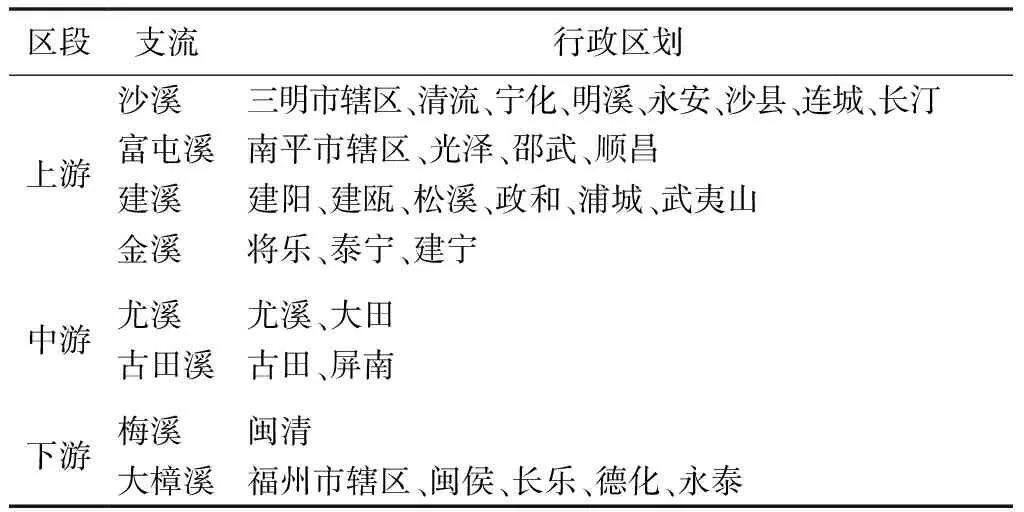

闽江流域地处福建省北部,地理坐标为25°23′~28°19′N,116°23′~119°43′E(图1),属于热带海洋性季风气候区,年均温16.8~19.7℃,年降雨量1 100~2 300mm。闽江流域流经福建省内的36个县(市)和浙江省的龙泉、庆元,流域总面积 60 992km2,其中福建省占整个流域面积的98.2%。流域内植被类型以针阔混交林、常绿阔叶林、常绿针叶林为主,且流域内植被覆盖度相对较高。为方便统计,本文只考虑福建省的流域范围(分别为上游(沙溪、富屯溪、建溪、金溪)、中游(尤溪、古田溪)、下游(梅溪、大樟溪)),同时,根据市(县)内的流域面积占总流域的面积比例,剔除不便于统计的县(市)。因此,筛除了福清、连江、莆田、仙游、漳平等5个县(市),余下的县(市)为本文的研究范围(表1)。

图1 研究区地形图

表1 闽江流域各支流及流经范围

2 研究方法

2.1 数据来源

本研究选用闽江流域2003,2009,2014,2019年4个时期的Landsat遥感影像以及DEM数据,以上数据均通过地理空间数据云平台(http://www.gacloud.cn)获取。其中,2003年和2009年的遥感数据类型为Landsat-5TM影像,2014年和2019年遥感数据类型为Landsat-8OLI影像。研究区共涉及8景影像,条带号分别为119,120,121;行编号分别为40,41,42,43。卫星每16d经过该区一次,同一区域每年能获得22景或23景TM/OLI影像。闽江流域1年中植被覆盖度最好的月份在5—9月,考虑流域夏季受台风、强降水等天气影响严重,同时在获取遥感影像时发现此时间范围内云量均比较多,甚至高达99.94%,为使得遥感分析结果在时间尺度上具有对比性且结果真实,误差较小,本文选取2003,2009,2014,2019年4个时期10—11月份无云、少云的Landsat影像进行分析。

本研究所有影像数据及地理辅助数据均为WGS84坐标系,投影为通用横轴墨卡托投影(UTM Zone 50N),空间尺度为30m。利用ENVI 5.3软件对下载的影像进行辐射定标、几何校正、图像镶嵌、裁剪和不同时相遥感影像直方图匹配等前期处理,消除辐射畸变和耦合畸变的影响,从而在遥感影像中获取地物真实反射率。制图过程中所用到的闽江流域行政区边界矢量图,是通过福建省地理信息公共服务平台(https://fujian.tianditu.gov.cn/)下载的福建省地图行政区域版的标准地图来提取。

2.2 植被覆盖度估算方法

2.2.1归一化植被指数

NDVI对植被的长势和生长量非常敏感,是植被覆盖度的最佳指示因子[19],计算公式为:

(1)

式中:NIR代表近红外波段,Red代表红波段。本文中,2003年和2009年以TM数据中第3通道的Red(0.63~0.69μm)和第4通道的NIR(0.76~0.90μm)计算得NDVI值;2014年和2019年以OLI数据第4通道的Red(0.63~0.68μm)和第5通道的NIR(0.85~0.88μm)计算得NDVI值。

2.2.2植被覆盖度的计算

本文采用混合像元模型分解估算FVC,其中像元二分模型公式[20]为:

(2)

式中:FVC表示像元植被覆盖度,NDVIveg代表全覆盖植被地表的NDVI值,NDVIsoil代表没有覆盖植被地表的NDVI值,NDVI代表地表任意像元的NDVI值。由于NDVIveg值和NDVIsoil值受植被类型、土壤颜色、时空变化等因素的影响而变化,并非一个固定的值,因此本文采用累积频率法。根据NDVI频率累积表,通过ENVI 5.3软件对NDVIveg值和NDVIsoil值进行判断,选择累积频率2%的NDVI值为NDVIsoil,累积频率为98%的NDVI值为NDVIveg,借此来提高估算闽江流域植被覆盖度的精度。对计算得到的FVC通过《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190—2007)分为5级[21](低植被覆盖度(0,0.1]、较低植被覆盖度(0.1,0.3]、中植被覆盖度(0.3,0.5]、较高植被覆盖度(0.5,0.7]和高植被覆盖度(0.7,1.0]),分别记为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级和Ⅴ级。分级后,对各级别的面积进行统计分析。

通过差值法,将闽江流域2003年和2019年植被覆盖度影像做差,把FVC等级变化分为3级,即退化(向低级方向转移1个等级及以上),稳定(不转移),修复(向高级方向转移1个等级及以上)。

2.3 植被覆盖度面积转化速率及状态指数

为分析闽江流域2003—2019年不同等级FVC的动态变化程度及其变化趋势,计算不同等级FVC所占面积的转移速率和状态指数,其计算公式[22]为:

(3)

(4)

(5)

式中:ΔT为t2(统计终止期)到t1(统计起始期)之间间隔的天数;Vi,out为第i等级的FVC面积ΔT的转出速率,Vi,in为同时期第i等级FVC的转入速率;Ci,t1为统计起始期第i等级的面积,Ci,t2为统计终止期第i等级的面积;Ni为统计终止期与起始期间隔时间段中第i等级面积未变化量;Si为状态指数。

2.4 地形信息提取

本文选用的地形因子为海拔、坡度、坡向。运用ArcGIS 10.2软件,对闽江流域的DEM数据进行表面分析,使级与级之间的差异最大化[23]。因此采取自然间断点分级法将海拔分为9级,即<221,221~377,377~524,524~662,662~800,800~947,947~1 120,1 120~1 353,1 353~2 191m;以10°为间隔将坡度分为9级,即<10°,10~20°,20~30°,30~40°,40~50°,50~60°,60~70°,70~80°,80~90°;参考相关研究[24],将坡向分为平地(0°)、阴坡(0~45°,315~360°),半阴坡(45~135°)、阳坡(135~225°)、半阳坡(225~315°)。

3 结果与分析

3.1 闽江流域植被覆盖度时空变化

3.1.1植被覆盖度空间变化

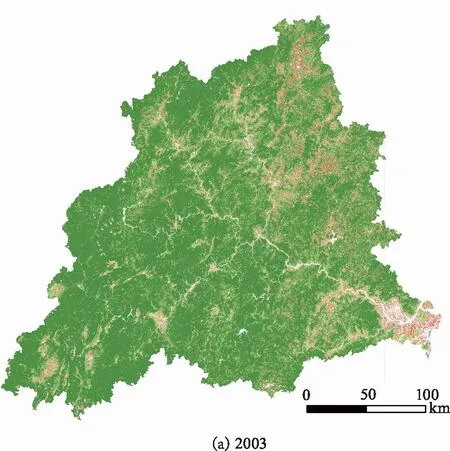

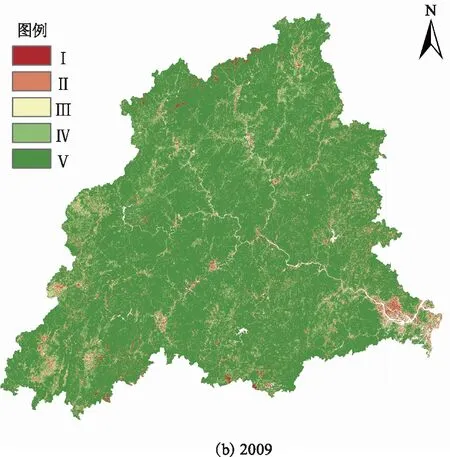

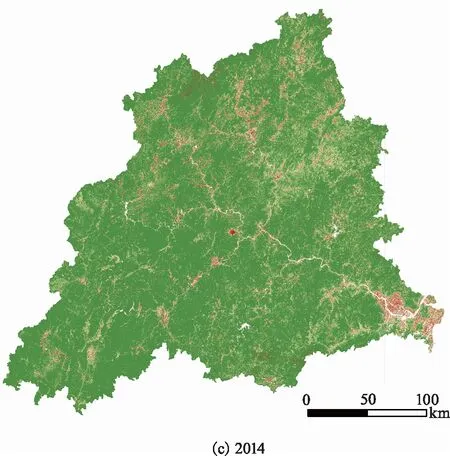

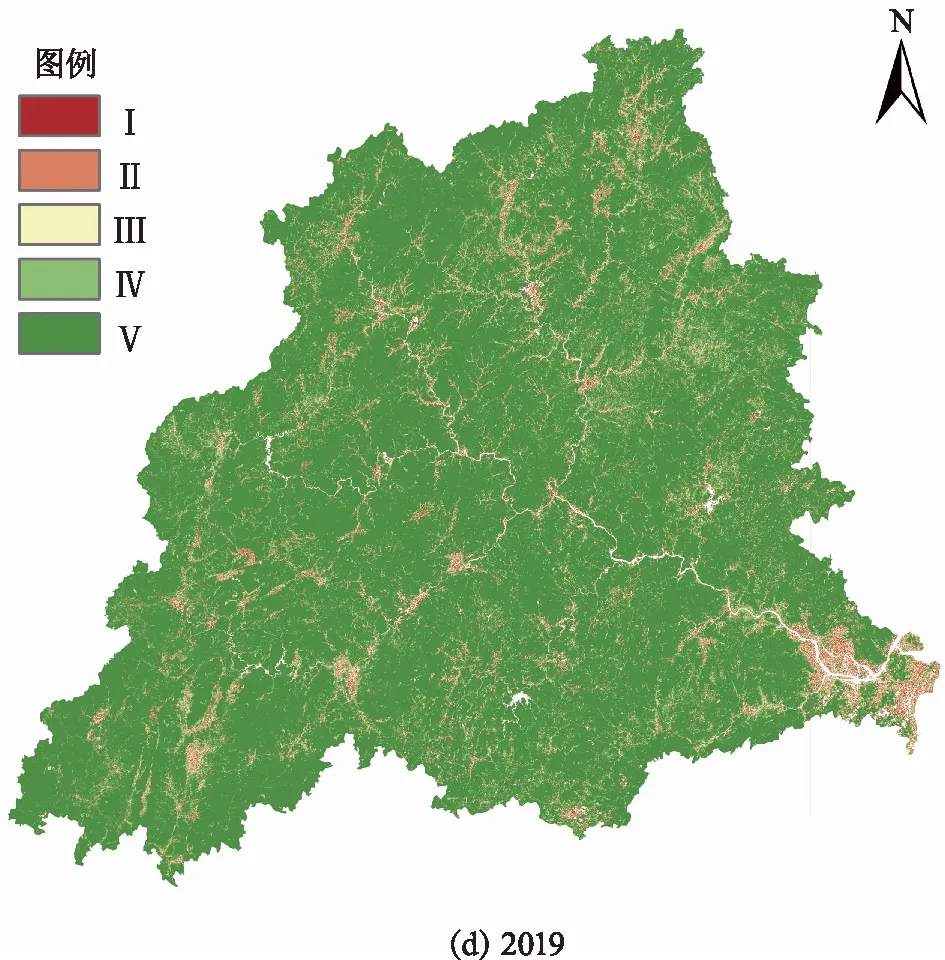

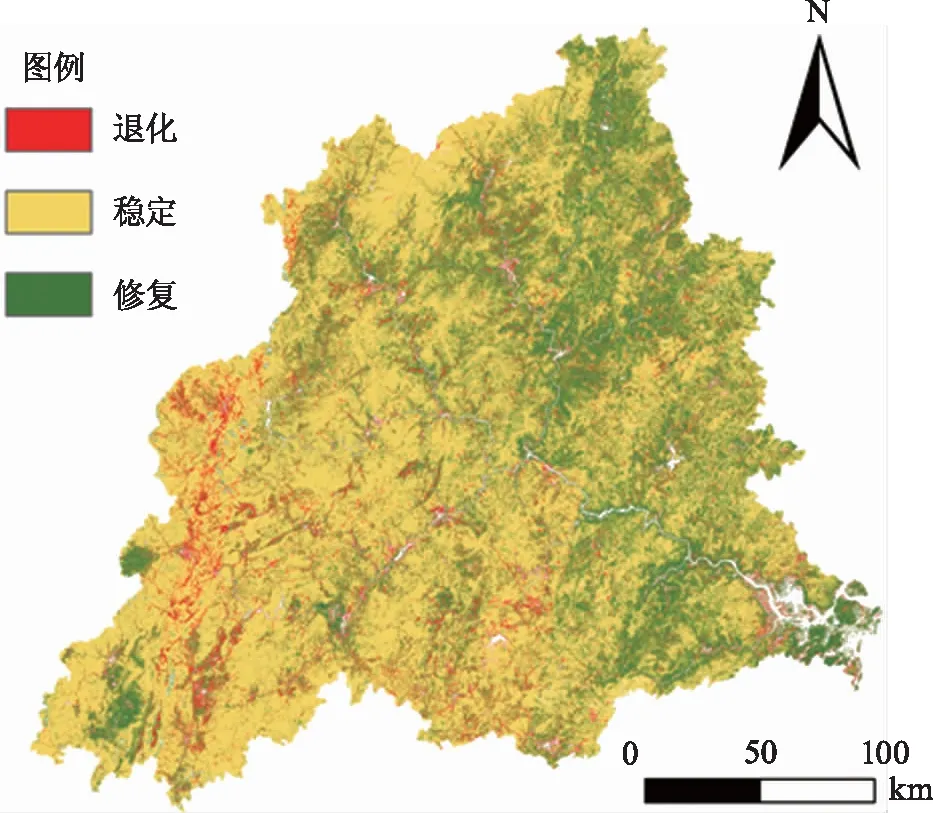

2003—2019年闽江流域植被覆盖度状况发展态势良好(图2,图3),流域整体植被覆盖度为Ⅳ、Ⅴ等级,河湖沿岸低海拔地区多为Ⅰ、Ⅱ、III等级,山地密集地区植被覆盖度情况优于河湖沿岸地区,植被覆盖度等级由低等级向高等级转变。Ⅰ、Ⅱ和III植被覆盖度等级在2003年主要分布于闽江上游东北地区、中游古田溪流域和闽江下游地区,闽江流域整体植被覆盖度西部地区优于东部地区(图2(a));2009年,闽江上游东北地区和闽江下游地区中低植被覆盖度面积明显减少,但闽江上游北部和西南方向地区以及闽江下游福州市,其植被覆盖度等级仍旧较低,闽江流域区域植被覆盖度优化明显(图2(b));2014年,闽江流域中低植被覆盖度类型沿河湖分布,且由河两岸向四周发散,闽江下游西南方向地区Ⅳ、Ⅴ等级面积增加(图2(c));2019年,整个流域III、Ⅳ级植被覆盖度面积明显减少,并向高等级植被覆盖度转移(图2(d))。从图3可以看出,2003—2019年闽江流域大部分地区植被覆盖度保持稳定,其中:闽江流域东部地区修复情况明显好于西部地区,修复区域主要集中于流域东北部、上游西南部边缘地区以及下游地区,但流域其他地区有不同程度的退化现象。

图2 闽江流域植被覆盖度空间分布特征

图3 闽江流域2003—2019年植被覆盖度变化图

3.1.2植被覆盖度时间变化

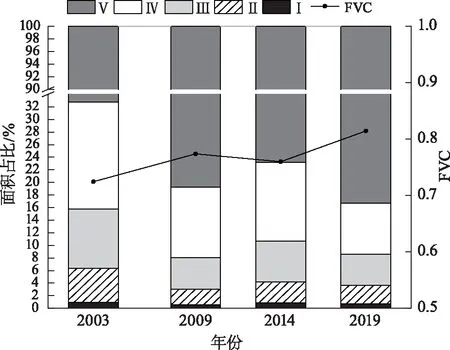

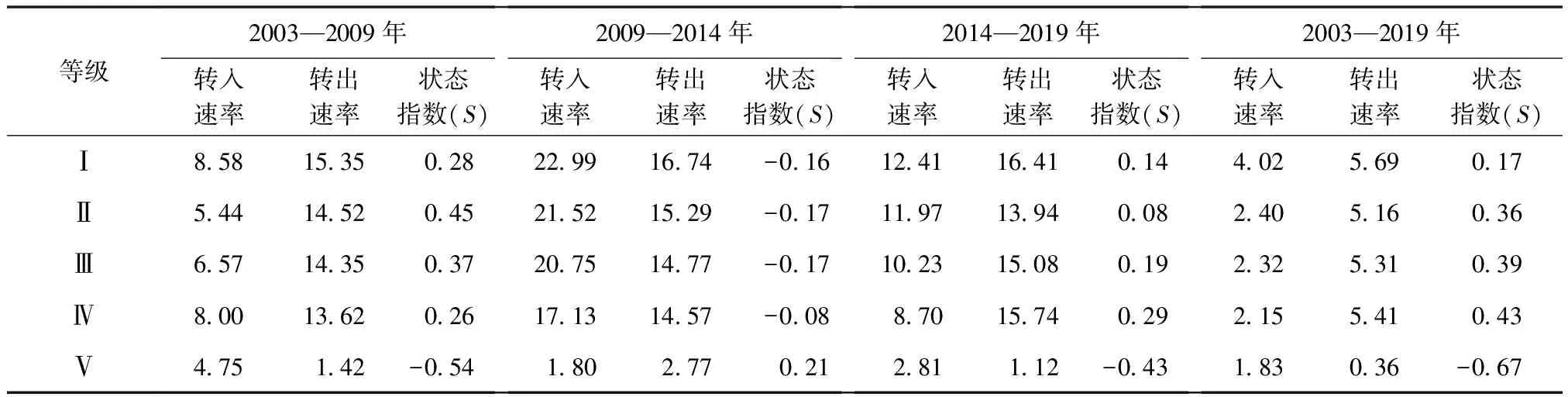

2003—2019年闽江流域植被覆盖度由0.72增至0.81,等级结构显著优化,高等级面积占比呈增加趋势(图4)。闽江流域植被覆盖度Ⅴ等级由2003年占据研究区比例67.27%到2019年占研究区比例83.31%,除2009—2014年微弱下降随后又回升;植被覆盖度 Ⅰ、Ⅱ、III、Ⅳ等级占比呈现逐年减少,由2003年32.73%降为2019年16.69%,但在2014年占比微弱上升至23.18%。

各等级植被覆盖度面积转化速率及状态指数(表2),涉及到自身面积转化量,可反映其面积变化情况。2003—2019年,Ⅰ等级的转入速率(4.02)和转出速率(5.69)均为最高;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ转出速率均远大于转入速率;Ⅴ等级的转入速率(1.83)和转出速率(0.36)均为最低,转入速率明显大于转出速率。从状态指数来看,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ均为正值,说明这4个等级的植被覆盖度面积均在缩小,明显观察到植被覆盖度面积缩小幅度呈现Ⅳ(0.43)>Ⅲ(0.39)>Ⅱ(0.36)>Ⅰ(0.17)。Ⅴ等级状态指数(-0.67)绝对值在5个等级中最大且Ⅴ等级植被覆盖度面积变化幅度最大,表明Ⅴ等级植被覆盖度面积呈扩张现象。

图4 闽江流域植被覆盖度变化及各等级面积比例图

表2 闽江流域2003—2019年各等级植被覆盖度面积转化速率及状态指数

3.2 植被覆盖度的地形因子分异研究

3.2.1不同海拔高度植被覆盖度的变化

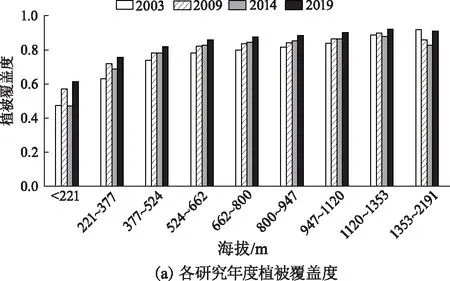

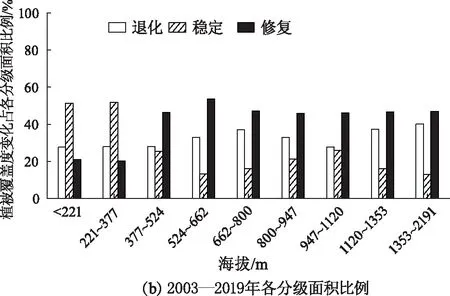

根据不同海拔植被覆盖度变化及占各分级面积统计图(图5)可知,闽江流域植被覆盖度随着海拔升高而增加,增长速率随着海拔升高而放缓,1 120~1 353m海拔范围内植被覆盖度达到顶峰,随后下降。同时闽江流域植被修复区域面积占比随海拔的升高也有一个增长的趋势,其中,最小值(20.18%)出现在221~337m的海拔范围内,最大值(53.73%)出现在524~662m的海拔范围内;闽江流域植被稳定区域面积占比随海拔升高呈减少趋势,在1 353~2 191m海拔范围内达到最小值(12.98%);闽江流域植被退化区域面积占比波动不大,在1 353~2 191m海拔范围内达到最大值(40.13%);在<377m海拔范围内,退化面积占比大于修复面积占比,说明在<221m和221~377m这两个海拔分级的植被覆盖度呈现退化现象。

图5 不同海拔植被覆盖度变化及占各分级面积统计图

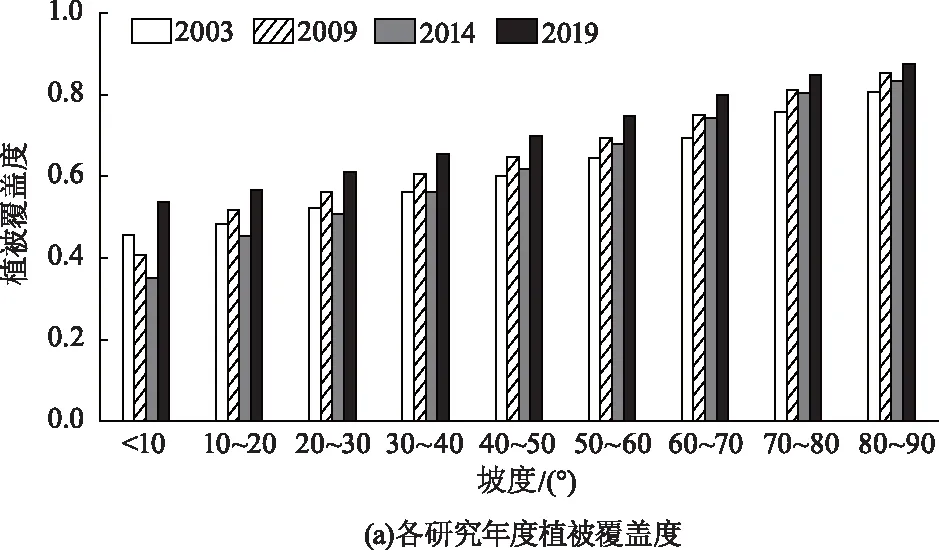

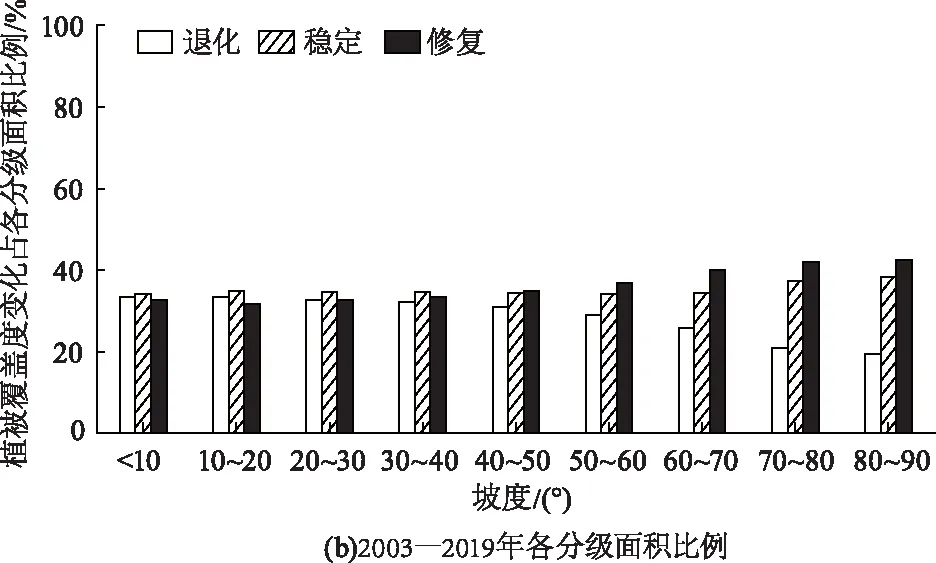

3.2.2不同坡度植被覆盖度的变化

根据不同坡度植被覆盖度变化及占各分级面积统计图(图6)可知,闽江流域各年植被覆盖度随着坡度增加而呈现稳步上升趋势。闽江流域修复和稳定区域占比均随着坡度增加呈现增长趋势,修复区域占比在10~20°坡度范围为最小值(31.78%),稳定区域占比0~10°范围为最小值(34.04%),修复(42.41%)和稳定区域(38.18%)占比在80~90°范围均为最大值;闽江流域植被退化区域面积占比随着坡度增加呈下降趋势,并在80~90°坡度范围内达到最小值(19.41%)。坡度<30°之前,修复区域占比小于退化区域占比,说明在<10°,10~20°,20~30°这3个坡度分级内植被覆盖度呈现退化现象;>30°之后,各个坡度分级修复区域占比与退化区域占比二者差值明显增加,说明此时随着坡度增加,各坡度分级植被覆盖度逐渐优化。

图6 不同坡度植被覆盖度变化及占各分级面积统计图

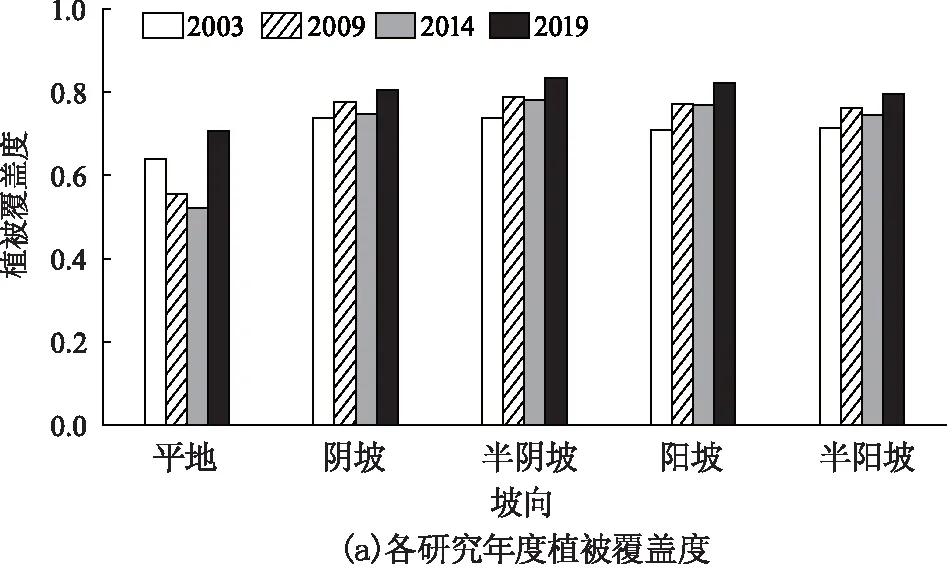

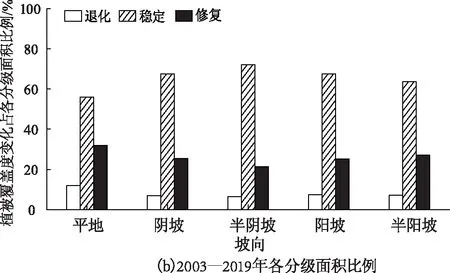

3.2.3不同坡向植被覆盖度的变化

根据不同坡向植被覆盖度变化及占各分级面积统计图(图7)可知,闽江流域平地各年植被覆盖度均为最小值,相同年份除平地外的其余不同坡向植被覆盖度变化不大。闽江流域平地植被退化(11.95%)、修复区域(32.05%)面积占比均大于其他坡向。稳定区域(56.00%)面积占比在平地达到最低值,说明在平地植被覆盖度的变化程度大于阴坡、半阴坡、阳坡和半阳坡。

图7 不同坡向植被覆盖度变化及占各分级面积统计图

4 讨论

2003—2019年:1)福建省内闽江流域整体年均植被覆盖度呈现逐年增加趋势,说明17年间闽江流域植被覆盖度状况逐步改善。王军等[25]对闽江流域生境质量时空演变的研究表明,2000—2015年,闽江流域总体呈现较高的生境质量,流域植被覆盖度处于较高的水平。这与本研究结果一致。2)全流域植被覆盖度等级逐步向高植被覆盖度等级转移。这种现象的出现,一方面是闽江流域位于亚热带地区,且拥有适宜植被生长的自然条件;另一方面则是福建省政府采取一系列措施保证生态建设稳步,提高阔叶林面积比例,改善林种结构,推进“四绿工程”,减少水土流失。如,截至2019年,福建省森林覆盖率66.8%,位居全国第一。3)流域内植被覆盖度会短时间内下降,这是由于闽江流域夏季易出现洪涝以及台风等自然灾害。如,2009—2014年,植被覆盖度Ⅴ等级占比的微弱下降,可能就是2012年台风“苏拉”、“达维”、“海葵”造成的强烈降水对闽江流域植被造成了影响[26],最终使得2014年流域植被覆盖度出现向低等级转变的情况。

人类活动也会对植被生长和空间分布的产生影响:一方面,人类活动密集地区城镇扩张阻碍植被的生长;另一方面,人类实施生态修复工程促进植被覆盖度增加。闽江流域整体植被覆盖度等级较高,山地密集地区植被覆盖度情况优于河湖沿岸地区。流域内,城市和居住等建设用地主要分布于沿江、沿河、沿湖等高程较低、坡度较缓的区域,导致河湖沿岸为低、中植被覆盖度;而山地等高海拔地区多为林地,植被覆盖度高。流域上游西南边缘水土流失严重,但也存在修复现象。2011—2012年间,习近平总书记对该地区长汀县的水土流失治理工作做出重要批示,当地政府进一步加大了封山育林,使得该地区植被一直处于修复状况[27]。这说明闽江流域植被覆盖度17年来稳中有升,除了当地良好的水热条件有利于植物生长外还与当地政府的修复政策有关。

闽江流域植被覆盖度变化受地形分异效应影响明显。1)海拔<1 353m时,流域植被覆盖度随海拔升高而增加;>377m时,海拔高度范围修复占比大于退化区域占比。随海拔升高,气温垂直递减,导致降水量在一定范围内随海拔的升高而增加,使得海拔<1 353m的区域水热条件好。同时,闽江流域高海拔地区多为原始森林和人工林地,植被受到外界环境干扰少,这与邓晨晖等[21]得出秦岭中低海拔地区随海拔上升植被覆盖度随之增加的研究结论一致。2)流域内整体植被覆盖度随着坡度增加呈增长趋势,并向修复方向发展。原因可能是坡度较缓的地方为人类活动密集区,随着坡度升高,人类活动受到的限制就越多,对该坡度下植被生长的干扰越小。3)闽江流域范围内除平地外,阴坡、半阴坡、阳坡、半阳坡这4个坡向植被覆盖度几乎在同一水平,平地稳定区域占比最少,这与刘尧文等[28]得出平潭岛植被覆盖度不同坡向与植被覆盖度的分布基本一致的结果相似。坡向虽影响局部水热条件进而影响植被群落结构和物种分布,但由于闽江流域自东向西降水的增多,植被覆盖度并未因坡向产生显著差异。

综上所述,除良好的水热条件和人为因素外,多样的地形对闽江流域植被覆盖度有重要的影响。政府应特别关注低海拔区植被覆盖度的相对脆弱性,在对流域植被覆盖度制定相关要求时,需充分考虑地形因素。同时,植物生长的空间分布特征并不是受单一因子的影响,而是同一时间多种因素综合影响的结果。如何进一步分析气象、土壤、人为干扰等多种因素作用下对植被覆盖度时空变化特征的影响,是闽江流域植被变化下一步需研究的内容。

5 结论

闽江流域植被覆盖度由0.72(2003年)增至0.81(2019年),呈现增加趋势,整体植被覆盖度等级较高,Ⅰ、Ⅱ、III等级多分布于河湖沿岸地区,山地密集地区植被覆盖度情况优于河湖沿岸地区。

流域大部分地区处于稳定和修复状态,整体上,流域东部修复情况优于西部。Ⅰ、Ⅱ、III、Ⅳ等级面积呈现收缩现象,且收缩面积为Ⅳ(0.43)>Ⅲ(0.39)>Ⅱ(0.36)>Ⅰ(0.17),Ⅴ等级(-0.67)面积呈现扩张现象,流域植被覆盖度等级由Ⅰ、Ⅱ、III、Ⅳ等级向Ⅴ等级转变。

不同海拔、坡度和坡向条件下植被变化存在明显的差异,随海拔和坡度增加植被覆盖度增加;海拔<377m、坡度<30°区域内退化面积占比大于修复面积占比;平地植被覆盖度的变化程度大于阴坡、半阴坡、阳坡、半阳坡。